中药学总论-中药学总论

- 格式:pptx

- 大小:647.02 KB

- 文档页数:20

中药学基本要求1掌握中药、中药学和本草学的含义,中药的性能特点、炮制目的、配伍关系及用药禁忌等。

熟悉本学科的发展概况、主要炮制方法、用量和用法。

了解中药的起源、产地、采集、贮藏及其他炮制方法。

2.掌握160多味药物的分类、药性、功效、主治证、特殊用量用法、使用注意。

3.熟悉100多味药物的分类、功效、主要应用、特殊用量用法、使用注意。

4.了解其它药物的功效、特殊用量用法、使用注意。

5.具备识别常用中药饮片的一般知识。

总论一、中药、中药学和本草的概念中药:是我国传统药物的总称,是在中医理论或经验指导下应用的药物。

包括植物药、动物药、矿物药、化学制品和生物制品。

药物的来源:植物占绝大多数,使用最为普遍动物(鹿茸、地龙、蜈蚣)矿物(石膏、朱砂、赤石脂)化学制品(铅丹、轻粉、升药、机制、冰片、人工牛黄等)生物制品(神曲、半夏曲)中药学:是研究中药基本理论和各种中药的来源、采制、性能、功效、临床应用等知识的一门学科。

本草:由于药物的来源,以植物性药材居多,使用也最普遍,所以古来相沿把药学称为“本草”。

指整个传统的药学。

第一章中药的起源和中药学的发展中药的起源一、原始社会药物的起源(远古—公元前21世纪)中药的起源——即药食同源此时期的特点:逐步形成了最初的药学知识古籍中记述的“神农尝百草之滋味……一日而遇七十毒”形象概括了药物知识萌芽的实践过程。

“酒为百药之长”。

二、中药学的发展(各时期的代表著作)这部分内容分为八个时期讲述,每个时期按下列内容介绍:1.该时期中药学发展特点2.该时期的代表著作:作者、成书时间、主要内容、著作的贡献(一)秦汉时期《神农本草经》——我国现存最早的中药学专著《神农本草经》简称《本经》【成书年代】东汉末年(约公元二世纪)【著者】假托神农,若干医家集体创作。

【内容简介及主要学术价值】(1)载药365种。

(2)在药物分类方面:创“三品分类法”(3)是我国现存最早的中药学专著;(4)初步奠定了中药学的理论基础;(二)魏晋南北朝时期《本草经集注》陶弘景,南北朝。

中药学――总论部分一、单项选择题1.我国现存最早的药学专著是()A.《神农本草经》B.《神农本草经集注》C.《新修本草》D.《本草纲目》2.首创按药物自然属性分类的本草书籍是()A.《神农本草经》B.《新修本草》C.《神农本草经集注》D.《本草拾遗》3.药材的采集原则是()A.果实成熟时B.生长最旺盛时采C.有效成分含量最高时采D.任何时候都可采4.根和根茎类药材的采集时间是()A.果实成熟时B.秋末、初春C.春夏时节D.任何时候采均可5.衡量一个药材的关键标准是()A.是否产于道地产区B.采集时节是否适当C.产量是否宏丰D.能否确保临床疗效6.生地黄制成熟地黄的目的是()A.降低毒性B.提高疗效C.改变药物性能D.便于服用7.甘味药的作用是()A.泄、燥B.补益、和中、缓急C.软坚、泻下D.收敛固涩8.除哪项外,均为升浮药的作用()A.发汗B.涌吐C.开窍D.清热9.咸味药的作用是()A.清泄B.固涩C.软坚D.坚阴10.在配伍关系中,属协同作用的配伍是()A.相须相使B.相畏相杀C.相使相恶D.以上都不是11.下列相恶的药是()A.人参与藜芦B.人参与五灵脂C.人参与五味子D.人参与莱菔子12.生姜能减轻或消除生半夏的毒性或副作用,这种关系是中药“七情”中的()A.相恶B.相杀C.相畏D.相使13.一些有芳香气味,含挥发油的药物,煎煮时应()A.先煎B.久煎C.后下D.与它药同煎14.下列哪类药需要先煎?()A.气味芳香药B.粉末状药C.矿石、贝壳类药D.胶类药15.胶类药入汤剂应()A.先煎B.久煎C.后下D.烊化二、多项选择题1.《本草纲目》具备下列哪些特点?()A.收载药物1892种B.新增药物374种C.全书52卷D.附图1100多幅E.首创按自然属性分类2.地道药材应具备哪些条件?()A.有地区特色B.炮制规范C.产量宏丰D.质量优良E.疗效卓著3.寒凉性药物分别具有()A.化湿作用B.安神作用C.解毒作用D.凉血作用E.平肝作用4.中药中毒常与哪些因素有关?()A.加工炮制B.配伍C.用量D.用法E.使用时间5.用药禁忌包括()A.配伍禁忌B.证侯禁忌C.妊娠用药禁忌D.饮食禁忌E.以上都是三、填空题:1.把中药________就是中药的性能,其内容包括________、________、________、________、________。

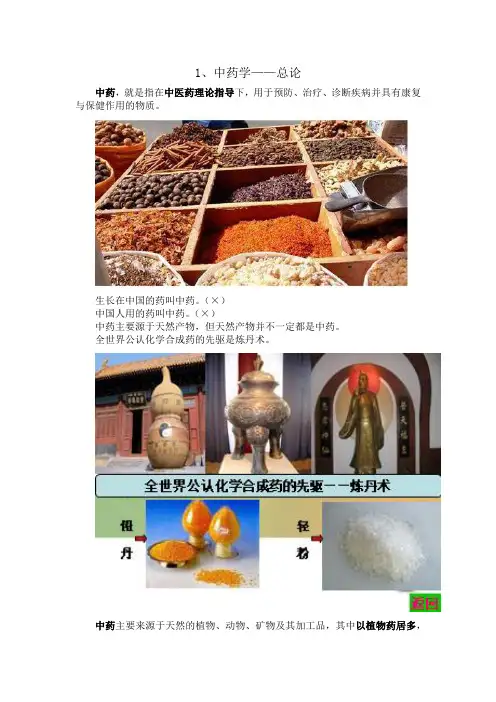

1、中药学——总论

中药,就是指在中医药理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。

生长在中国的药叫中药。

(×)

中国人用的药叫中药。

(×)

中药主要源于天然产物,但天然产物并不一定都是中药。

全世界公认化学合成药的先驱是炼丹术。

中药主要来源于天然的植物、动物、矿物及其加工品,其中以植物药居多,

有“诸药以草为本”的说法。

五代后蜀韩保昇说:“药有玉石草木虫兽,而直言本草者,草类药为最多也。

”因此,中药学也叫本草学,习惯上将中药称作“本草”。

“本草”术语出现在汉代。

草药之名始于宋代,主要是相对于国家药局专卖的“官药”而言。

后世将那些主流本草尚未记载,多为民间医生所习用,且加工炮制欠规范的药物成为草药。

如三七、石龙芮(野芹菜)最早就是草药,后来成为官药。

中药主要包括中药材、中药饮片和中成药。

中药材是经产地加工后形成的原料药材;中药饮片是中药材经过炮制后可直接使用的处方药品;中成药是以中药饮片为原料加工而成的符合相关标准的中药成方制剂或单味制剂。

民族药是指中国少数民族地区所习用的药物。

如藏药、蒙药、苗药、维药、傣药等。

民族药和中药一样,都是中国传统医药的中药组成成分。

中药学,是专门研究中药基本理论和中药来源、产地、采集、炮制、性能、功效及临床应用规律等知识的一门学科。

据统计,古代本草书载中药约3000余种,至今已有12800余种。

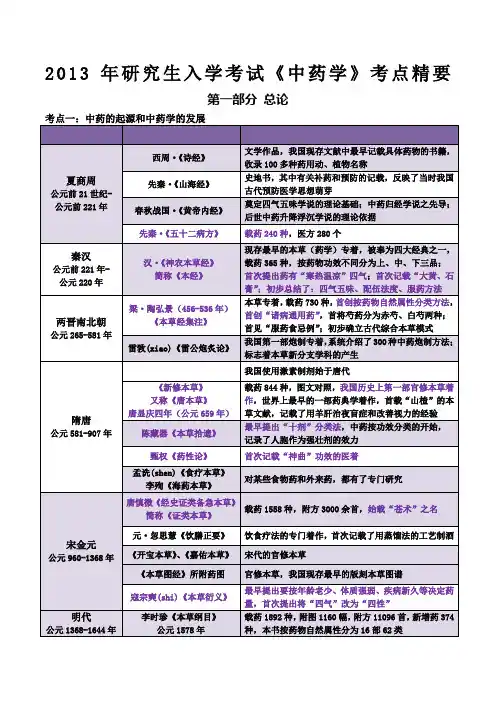

2013年研究生入学考试《中药学》考点精要第一部分总论1、道地药材:历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点。

2、常用道地药材产地:甘肃(当归)、宁夏(枸杞)、青海(大黄)、内蒙(黄芪)、东北(人参、细辛、五味子)、山西(党参)、河南(地黄、牛膝、山药、菊花)、云南(三七、茯苓)、四川(黄连、川芎、贝母、乌头-川乌/附子)、山东(阿胶)、浙江(贝母)、江苏(薄荷、苍术)、广东(陈皮、砂仁)。

3、中药的采集(1)药用部位:【全草】益母草、木贼草;【地上部分】益母草、豨莶草、灯芯草、泽兰、荆芥、紫苏;【花粉】蒲黄;【果实】马兜铃、瓜蒌、槟榔;【种子】决明子、白果;【带花的果穗】夏枯草;【根】大黄、生地黄、黄芩、紫草、茜草、龙胆草、天花粉(瓜蒌根);【茎】天麻、薤白(2)采收季节①全草类药材,如益母草、荆芥等,宜在植株成长充分或者开花时采收。

②叶类药材,如大青叶、艾叶等,宜在花蕾将放或者正开时采收。

③果实类药材,一般在果实成熟时采收,但有些种子成熟时易脱落,或果壳易裂开,种子散失,如茴香、牵牛子、豆蔻、凤仙子,则应在刚成熟时采收。

④根和根茎类药材,如天麻、大黄等,宜在早春或晚秋(二、八月)采收。

⑤树皮类药材,如黄柏等,宜在春夏(清明至夏至间)植物生长时采收。

考点三:中药的炮制1、炮制目的(1)盐制:可引药下行、增强疗效、缓和药物辛燥之性。

★常用药物:知母、黄柏;杜仲、补骨脂、沙苑子;泽泻、车前子;荔枝核、橘核、小茴香。

【盐制知母、黄柏,可增强滋阴降火、清热凉血的作用;盐制杜仲、补骨脂、沙苑子,可增强补肝肾的作用;盐制泽泻、车前子,可增强泻热利尿的作用;盐制荔枝核、橘核、小茴香,可增强疗疝止痛的功效。

】(2)醋制:可引药入肝经,增强活血止痛的作用。

★常用药物:大戟、芫花、甘遂、商陆;柴胡、香附、青皮;五灵脂、延胡索、自然铜;三棱、莪术、穿山甲、皂矾。

【醋制大戟、芫花、甘遂、商陆,可降低毒性;醋制柴胡、香附、青皮、延胡索、自然铜,可增强活血的功效;醋制三棱、莪术,可增强祛瘀止痛的功效;醋制五灵脂,可矫味矫臭。

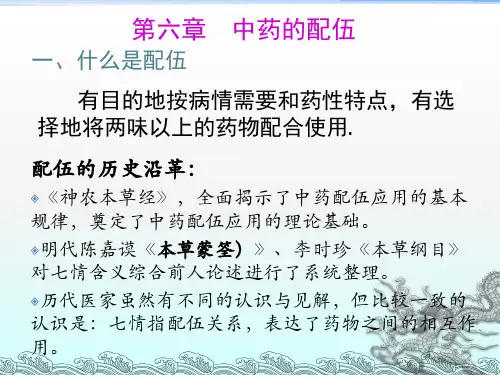

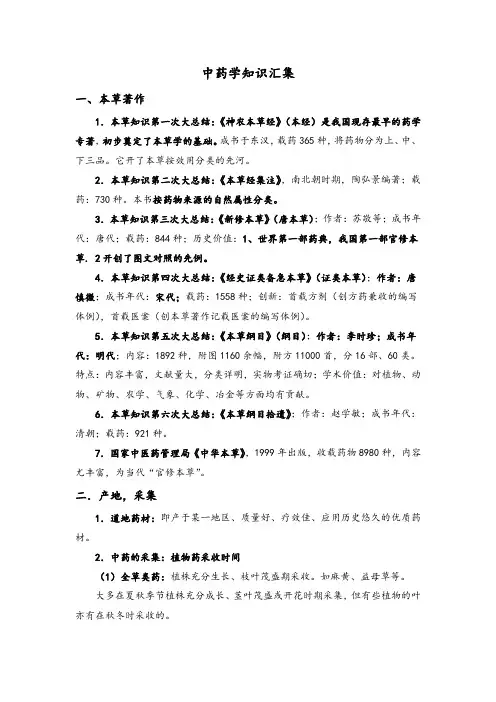

中药学知识汇集一、本草著作1.本草知识第一次大总结:《神农本草经》(本经)是我国现存最早的药学专著,初步奠定了本草学的基础。

成书于东汉,载药365种,将药物分为上、中、下三品。

它开了本草按效用分类的先河。

2.本草知识第二次大总结:《本草经集注》,南北朝时期,陶弘景编著;载药:730种。

本书按药物来源的自然属性分类。

3.本草知识第三次大总结:《新修本草》(唐本草);作者:苏敬等;成书年代:唐代;载药:844种;历史价值:1、世界第一部药典,我国第一部官修本草. 2开创了图文对照的先例。

4.本草知识第四次大总结:《经史证类备急本草》(证类本草);作者:唐慎微;成书年代:宋代;载药:1558种;创新:首载方剂(创方药兼收的编写体例),首载医案(创本草著作记载医案的编写体例)。

5.本草知识第五次大总结:《本草纲目》(纲目);作者:李时珍;成书年代:明代;内容:1892种,附图1160余幅,附方11000首,分16部、60类。

特点:内容丰富,文献量大,分类详明,实物考证确切;学术价值:对植物、动物、矿物、农学、气象、化学、冶金等方面均有贡献。

6.本草知识第六次大总结:《本草纲目拾遗》;作者:赵学敏;成书年代:清朝;载药:921种。

7.国家中医药管理局《中华本草》,1999年出版,收载药物8980种,内容尤丰富,为当代“官修本草”。

二.产地,采集1.道地药材:即产于某一地区、质量好、疗效佳、应用历史悠久的优质药材。

2.中药的采集:植物药采收时间(1)全草类药:植株充分生长、枝叶茂盛期采收。

如麻黄、益母草等。

大多在夏秋季节植株充分成长、茎叶茂盛或开花时期采集,但有些植物的叶亦有在秋冬时采收的。

(2)叶类药:叶片充分生长的花蕾期或盛花期采收。

如苏叶等。

但桑叶在霜后采收。

(3)花类药:花蕾期或盛花期采收。

如红花、辛夷等。

(4)果实、种子类药:成熟或将熟期采收。

如瓜蒌、苍耳子等。

但青皮、枳实等采幼果。

(5)根及根茎类药:早春或深秋采收。

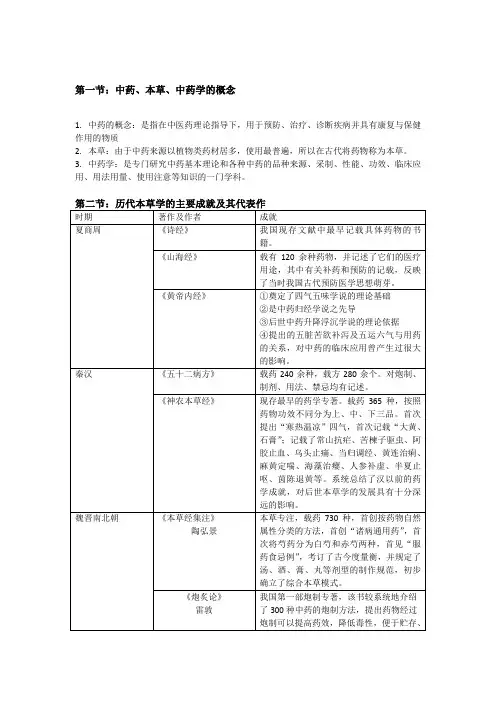

第一节:中药、本草、中药学的概念1.中药的概念:是指在中医药理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质2.本草:由于中药来源以植物类药材居多,使用最普遍,所以在古代将药物称为本草。

3.中药学:是专门研究中药基本理论和各种中药的品种来源、采制、性能、功效、临床应用、用法用量、使用注意等知识的一门学科。

第三节中药的产地与采集1.道地药材:是指历史悠久,产地适宜,品种优良,产量宏丰,炮制考究,疗效突出,带有地域特点的药材。

3.中药的采集(1)适时采集中药的目的:确保中药的质量。

(2)适时采集中药的方法全草:枝叶茂盛,花朵初开时采集。

叶类:花蕾将放或正盛开时采集;桑叶需在深秋经霜后采集。

花、花粉:未开放的花蕾或刚开放的花朵;蒲黄需在花朵盛开时采集。

果实、种子:青皮、枳实、覆盆子、乌梅等少数在未成熟时采集;一般在成熟时采集。

根、根茎:一般在秋末或春初;半夏、太子参、延胡索在夏天采收。

树皮、根皮:春、夏时节采收;牡丹皮、苦楝皮、地骨皮在秋后采收。

动物昆虫类药材:根据生长活动季节采收。

矿物类药材:全年择优采选。

4.中药的炮制(1)概念:按照中医药理论,根据药材自身性质,以及调剂、制剂和临床应用的需要,所采取的一项独特的制药技术。

(2)目的:纯净药材,保证质量,分拣药物,区分等级;切制饮片,便于调剂制剂;干燥药材,利于贮藏;矫味、矫臭,便于服用;降低毒副作用,保证安全用药;增强药物功能,提高临床疗效;改变药物性能,扩大应用范围;引药入经,便于定向用药。

(3)主要方法第四节药性理论1.中药药性:是中药作用的基本性质和特征的高度概括。

2.药性理论:研究药性形成的机制及其运用规律的理论。

3.四气:是寒热温凉四种不同的药性,又称四性。

根据作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效而总结出来的。

如寒性药物治疗热性病证。

4.五味:指药物有酸、苦、甘、辛、咸五种不同的味道,因而具有不同的治疗作用。

根据口尝的药物真实味道及对药物作用的高度概括而定出五味。

中药学总论一、引言中药学是研究中药药物性质、制备工艺、临床应用和药理作用的学科。

中药学总论是中药学的基础科目,涉及中药的起源、发展历程、理论体系和实践应用等内容。

本文将从中药学的概念、起源、分类、特点、作用机制、现状和发展趋势等方面进行探讨。

二、中药学的概念中药学是以研究中药药材、中成药、中药饮片、中药注射剂和中药制剂为主要对象,系统阐述中药的性质、功能、功效、配伍、用法用量以及临床应用等内容的学科。

中药学分为中药药学、中药药理、中药分析化学、中药实验等专业领域。

三、中药学的起源中药学起源于中国古代,最早的中药学著作是《神农本草经》。

这部著作总结了古代祖先对草药的认识和运用,标志着中药学的诞生。

随着时间的推移,中药学逐渐发展成为一门系统的学科,并传播到世界各地。

四、中药学的分类中药学可以按照不同的分类方法进行划分,如按照作用特点可分为补品、泻品、清热品等;按照药物来源可分为植物药、动物药、矿物药等;按照药物形态可分为药材、饮片、中药饮片、中成药等。

五、中药学的特点中药学有着独特的特点,包括药理特点突出、配伍应用灵活、治疗方法多样、疗效持久、副作用相对较少等。

这些特点使中药学在临床应用中具有独特优势。

六、中药学的作用机制中药学的作用机制主要包括药物在人体内的代谢、分布和排泄机制,以及药物与生物体内分子的相互作用机制。

通过研究中药的作用机制,可以更好地指导中药的合理应用。

七、中药学的现状目前,中药学在中国乃至全世界拥有着广泛的研究和应用领域。

在中国,中药学已经成为一门独立的学科,在国家级科研机构和医疗机构中有着重要地位。

同时,中药学在国际上也越来越受到重视,不少国家都在积极开展相关研究。

八、中药学的发展趋势未来,中药学的发展将更加注重科技创新、学科交叉和国际交流合作。

同时,中药学的发展还需要重视现代科学技术手段的运用,加强中西医结合的临床实践,推动中医药事业繁荣发展。

九、结论中药学作为一门古老而又现代的学科,一直在探索中草药的奥秘,努力实现中药在保健和治病中的应用。

总论练习一1、被人们誉为“百药之长”的是()。

A 水B 酒C 汤D 蜂蜜考点:酒作为饮料;活血通脉、行药势;还作为溶媒。

故称酒为百药之长。

2、为我国现存最早的药学专著是()A 《神农本草经》B 《新修本草》C 《本草纲目》D 《本草纲目拾遗》考点:《神农本草经》.简称《本经》,作者已无法考证(不是一时一人之作),托名神农,成书于东汉末年,约公元二世纪。

在药物分类方面:创“三品分类法”,上中下三品,载药365种,所载药物都确有实效。

学术价值:1)是我国现存最早的中药学专著,也是本草学历史上第一次大总结。

2)其对四气、五味、毒性、七情等的论述,初步奠定了我国中药学基础。

(宋代才开始有归经、升降浮沉,至明清才完善。

)3、《本草经集注》载药()种A 730B 921C 365D 1985考点:南朝梁代.《本草经集注》作者陶弘景,不愿做官,为“山中宰相”,炼丹和找药为主,本著作成书于南北朝,约公元500年,载药730种。

1) 是本草学历史上第二次大总结。

2)首创按药物自然属性分类的方法。

3)丰富了《神农本草经》内容。

a. 创立了“诸病通用药”的药学思想b.“解百毒及金石等毒例”c.“服药食忌例”(原书无标题,以上题目为后人所习用)等。

d. 针对当时药材伪劣品较多的状况,补充了大量采收、鉴别、炮制、制剂及合药取量方面的理论和操作原则。

4.)对《本经》进行注解勘误。

“序例”部分对《本经》序例条文逐一加以注释、发挥,具有较高的学术水平。

4、为我国历史上第一部官修本草,也是世界上颁布最早的药典的是()A 《新修本草》B 《本草纲目》C 《本草纲目拾遗》D 《神农本草经》考点:《新修本草》又名《唐本草》,载药现已增至850种,作者李勣、苏敬、长孙无忌等,成书于唐显庆四年(公元657-659年)。

是本草学历史上第三次大总结。

是我国、也是世界上最早的药典(官修本草)。

书中增加了药物图谱,并附以文字说明,这种图文对照的方法,开创了世界药学著作的先例。