第二节陆地生活的动物

- 格式:ppt

- 大小:4.00 MB

- 文档页数:15

第二节陆地生活的动物教案第二节陆地生活的动物一、教学目标.运用比较分析的方法,说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要形态、结构和生理功能特点。

2.通过实验和观察等活动,阐明蚯蚓和兔在运动、呼吸等方面与其陆地生活环境相适应的特点。

概述环节动物、哺乳动物的主要特征。

3.强化“生物与其生活环境相适应”的观点,关注动物栖息地的保护。

二、教学策略教师进行教学设计时应充分注意到教材的编写特点,要从陆地生活的动物与陆地环境相适应的角度入手,通过对典型动物的介绍,得出动物适应陆地环境的主要形态、结构及生理功能特点,重点关注运动、呼吸等方面。

本节强调通过比较、实验、观察与思考等学习活动来获取知识,培养总结和概括的能力,并进行情感价值观的教育。

教师应深刻认识到引导学生进行比较、实验、观察与思考等教学活动的重要性,并让学生也知道这是获取知识、培养能力的有效途径。

建议教师课前要亲自对“饲养和观察蚯蚓”的实验,对兔的“观察与思考”等栏目进行充分的研究和实践并结合当地的实际作出相应的处理,以便更好地引导学生开展活动。

同时明确要求学生一定要动手参与实践活动,如制作观虫器、饲养蚯蚓等。

教师应充分注意“陆地生活的动物”既包括在地表生活的动物、在地下穴居的动物,水陆两栖的动物,也包括能在空中飞行但需要在陆地上栖息活动的动物。

因此教学中要引导学生关注并概括出它们适于在陆地环境中生活的形态结构、生理功能等方面的共性;同时完成新课程标准所要求的对环节动物和哺乳动物特征的概括。

由于本节教学内容丰富,建议用3课时完成。

要注意引导学生广泛参与教学活动并注重实效。

建议每节课前都布置学生课下进行观察、调查和搜集材料;课上再进一步认真观察、对比、实验探究、讨论交流等学习活动,然后进行总结概括。

第1课时,建议教师先引导学生通过对比,总结出陆地环境与水生环境的显著不同。

如湿度、温度、缺少水中的浮力、气态氧的环境等;然后让学生通过观察、分析教科书提供的图片资料或当地常见陆地生活动物的情况,通过讨论、交流、填写记录表等教学活动,总结概括出陆地生活的动物在运动、呼吸和对刺激的反应等方面适应陆地环境的特点。

第二节《陆地生活的动物》知识背景澳大利亚的象征—袋鼠(人教版初二上)1 月26 日是澳大利亚的国庆日,澳大利亚是有袋类动物的故乡,有袋鼠、袋狸和袋熊等。

其中大袋鼠已成为澳大利亚国家的象征,并作为国徽的图案。

在澳大利亚,不管是民航飞机上依旧高大的建筑物上,都能看到袋鼠的形象。

在袋鼠经常出没的地点,公路旁还立有画着袋鼠的大牌子,它是警告司机们小心行车,以免与袋鼠相撞。

大袋鼠是袋鼠中最大的一种,雄袋鼠体重近100 公斤,站起时高度超过 2 米。

它在野外要紧靠后肢跳跃、奔驰,前肢专门少落地,只有吃草时才着地,因此后肢十分健壮,而前肢退化得又短又细,只有后肢六分之一那么大,后肢力量专门大,一蹦就能跃过2 米高的障碍物或7 米宽的沟渠。

奔驰速度也专门快,每小时可达20 多公里,最快时可达50 公里以上,它还有一条细小有力的尾巴,最长可达 1.3 米,末端没有长毛。

休息时,尾巴与后肢一起支持躯体,鼎足而坐,十分稳当。

奔驰时,尾巴翘起,按跳跃的节奏摇动,能起到平稳躯体的作用。

遇到敌害时,除了头部能撞击外,尾巴也是防备和进攻的有力武器。

人假设不注意被它的尾巴扫着,轻那么骨折,重那么丧命,只是袋鼠一样是不突击人类的,除非是被逼得走投无路时,才会自卫反击。

袋鼠是一类较原始的哺乳属动物,雌袋鼠的腹部有一个皮质的袋子,称为育儿袋,专门用于培育幼袋鼠。

母袋鼠受孕后,只要39 天的怀孕期就可分娩,每胎只产一仔,然而生下的不能称为幼袋鼠,只能算为胚胎,只有人的小姆指那么大。

母袋鼠在分娩前要进行预备工作,它用舌头舔净腹部的育儿袋,将其中的杂物取出,清扫洁净,并将从尾巴根部到育儿袋之间肚皮上的一窄条皮毛用舌头舐净,到临产时,母袋鼠就选择一棵大树背靠着坐下,将尾巴向前伸出,静待胚胎出生,胚胎又弱又小,发育专门不完全,眼睛未曾睁开,身上也没有毛,简直象一条蠕虫,小家伙落生到母袋鼠尾巴上后,会本能地顺着母袋鼠为它开创的道路,自己慢慢地爬进育儿袋,摸索到乳头,吸吮乳汁。

第二节陆地生活的动物自我测评一、选择题1.在饲养和观察蚯蚓的活动中,判断蚯蚓身体前后端的方法是( )A.将蚯蚓放在玻璃板上,身体向前移动 B.用手抚摸身体表面,前端光滑C.环带在身体前端 D.观察口的位置2.在用手触摸蚯蚓的过程中,我们可根据颜色和手感到刚毛的多少,判断蚯蚓的背面和腹面,下面正确的结论是( ) A.背面颜色深,刚毛多 B.背面颜色浅,刚毛多C.腹面颜色深,刚毛少 D.腹面颜色浅,刚毛多3.通过饲养和观察蚯蚓,知道了蚯蚓的刚毛可以协助( )A.运动 B.呼吸 C.御敌 D.生殖4.下列一组动物中,全是环节动物的是( )A.蚯蚓、草履虫、蝗虫 B.蚯蚓、水蛭、沙蚕C.珊瑚、变形虫、蚯蚓 D.海蜇、蜘蛛蟹、沙蚕5.用手触摸蚯蚓体壁,感觉到体表有黏液;能经常保持湿润,这有利于蚯蚓( )A.适应水中生活 B.进行生殖 C.适应穴居 D.进行呼吸作用6.在农田中,大雨过后往往会有大量蚯蚓钻出地面,这是因为( )A.土壤中的温度太低 B.土壤中缺少食物C.土中水多,氧气少,无法呼吸 D.地面上温度高,有大量食物7.有的同学在观察蚯蚓时,把蚯蚓放在干燥的环境中,不久发现蚯蚓死亡,原因是( )A.蚯蚓长期穴居怕光 B.蚯蚓的环带被损伤C.干燥使刚毛收缩而死亡 D.无法呼吸导致死亡8.蚯蚓的生活环境是( )A.干燥、疏松的土壤 B.潮湿、疏松、富含氧气的土壤C.潮湿、疏松、富含腐殖质的土壤 D.潮湿、疏松、植物稀少的土壤9.蝗虫可以生活在于燥的陆地上,在它的形态结构中,防止水分散失的是( )A.体表的革质翅 B.体表的大量鳞片 C.覆盖全身的表皮 D.坚硬的外骨骼10.蝗虫生活在干燥的环境中,它的呼吸器官是( )A.肺 B.气管 C.气囊 D.外骨骼11.蛇是爬行动物,它的体表覆盖角质细鳞的作用是( )A.可以减少体内水分的蒸发 B.可减少敌害的攻击C.形成与环境一致的保护色 D.保持恒定的体温12.根据观察到的图片资料,发现家兔的牙齿分化为( )A.门齿和臼齿 B.门齿、犬齿和臼齿 C.门齿和犬齿 D.犬齿和臼齿13.家兔的消化道与人体的相比,具有与其食草生活相适应的显著的结构特点是( )A.体腔内有膈 B.消化道较长,盲肠特别发达C.消化道较短,盲肠特别发达 D.牙齿分化为门齿和犬齿14.家兔的血液循环和人体的相似,下列关于家兔血液循环特点的叙述中,不正确的是( )A.肺动脉里流的是动脉血 B.体动脉里流的是动脉血C.肺静脉里流的是动脉血 D.体静脉里流的是静脉血15.家兔的体循环路线是( )A.右心室→肺→左心房 B.左心室→肺→右心房C.左心室→身体各部→右心房 D.右心室→身体各部→左心房16.家猫适于捕食家鼠和野鼠,其牙齿的分化特点是( )A.门齿不发达,臼齿咀嚼面宽 B.有发达的门齿C.犬齿数目很多 D.犬齿尖锐锋利,特别发达17.家兔适应陆地生活,有发达的神经系统和四肢,它的神经系统的组成是( )A.脑和脊髓 B.大脑和小脑 c.脑、脊髓和神经 D.大脑、脊髓和神经18.下列几组动物中,属于恒温动物的是( )A.猫头鹰、扬子鳄、鲸 B.家兔、丹顶鹤、猎豹C.白熊、蛇、袋鼠 D.金丝猴、沙蚕、大熊猫二、简答题24.把蚯蚓放在一张粗糙的纸上,它的运动,用手指轻摸蚯蚓的腹面,会有感觉,说明有存在;而把蚯蚓放在光滑的玻璃板上,蚯蚓运动,说明刚毛有协助蚯蚓的功能。

第二节陆地生活的动物袋鼠:体重有90公斤左右,它能纵身跳过2.74米高的栏栅。

跳高冠军猎豹:奔跑100米只需3秒钟,平均时速为90——128千米。

短跑冠军虎:是中国国家重点保护动物。

华南虎也称中国虎,在中国各地动物园中现仅存40余只。

联合国国际自然与自然资源保护联盟将华南虎列为第一号濒危动物。

森林之王金丝猴:金丝猴是我国特有动物,属国家一级保护动物。

数量才700多只;背覆金丝“披风”攀树跳跃,深居山林,结群生活。

白熊:一口气能游20-30千米。

体重是老虎的两倍,直立的身高可达3.5 m。

白熊特能耐寒。

每根毛发都是中空的管子,把太阳光顺着管子传导到皮肤上去;白熊的皮肤像碳块那样黑,能够充分吸收太阳能。

游泳能手丹顶鹤:俗称仙鹤,寿命可达五六十岁。

我国在丹顶鹤等鹤类的繁殖区和越冬区建立了扎龙、向海、盐城等一批自然保护区。

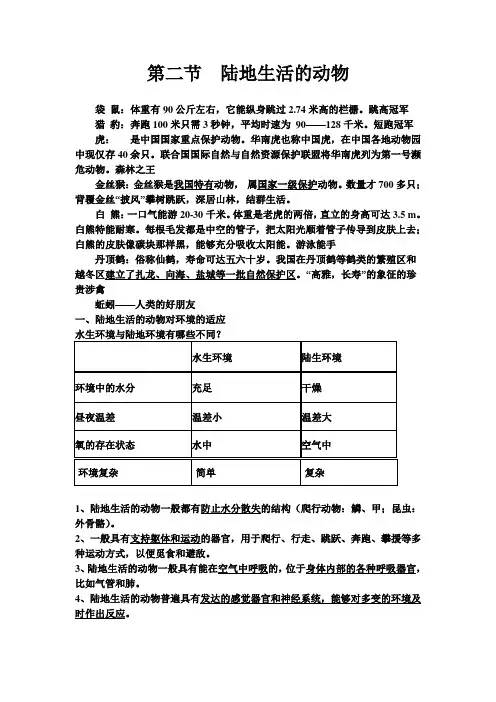

“高雅,长寿”的象征的珍贵涉禽蚯蚓——人类的好朋友一、陆地生活的动物对环境的适应1、陆地生活的动物一般都有防止水分散失的结构(爬行动物:鳞、甲;昆虫:外骨骼)。

2、一般具有支持躯体和运动的器官,用于爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式,以便觅食和避敌。

3、陆地生活的动物一般具有能在空气中呼吸的,位于身体内部的各种呼吸器官,比如气管和肺。

4、陆地生活的动物普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时作出反应。

二、蚯蚓(一)蚯蚓的外部形态:体形:呈圆长形身体:许多环状体节——使躯体运动灵活——环节动物:沙蚕、水蛭体表:有黏液——溶解氧气腹面:有许多小突起(刚毛),触摸有粗糙感觉——协助运动(二)蚯蚓的运动:粗糙纸上:运动快,身体变粗变细,往前蠕动玻璃板上:运动慢,身体变粗变细,但很难往前蠕动通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动。

(三)蚯蚓的食物:植物的枯叶、朽根和其他有机物(四)呼吸蚯蚓的呼吸靠能分泌黏液、保持湿润的体壁来完成。

空气中的氧气溶解在体表黏液里,然后渗进体壁里的毛细血管,体内的二氧化碳也经毛细血管由体表排出。

备课教师备课组长教导主任班级组别姓名2010年9月13日学习内容:第五单元第一章第二节陆地生活的动物学习目标:①说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要形态、结构和生理功能特点;②阐述兔与陆地生活环境相适应的特点;概述哺乳动物的主要特征。

学习重点:①说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点;②阐述家兔与陆地生活环境相适应的特点。

学习过程:一、学习新知:学习任务一:陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点。

陆地和水中有哪些变化?水中庞大动物的躯体一旦上岸,将无法行动,没有支持运动的器官,陆地上的也这样吗?这些陆地生物的运动方式又是怎样的呢?通过对课本P12—P13页的内容的理解,思考下列问题:1、体表被鳞、甲或有外骨骼的目的。

2、由于不受水的浮力作用,陆地动物一般都。

3、有发达的气管和肺是为。

4、神经系统和感觉器官发达能。

5、总结陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点:①有防止的结构;②有支持的器官;③有能在空气中的各种呼吸器官;④有发达的和,以适应复杂多变的陆地环境。

学习任务二:兔与陆地生活环境相适应的特点。

阅读课本P16—P18页的内容,思考下列问题:6、兔的体表有什么特点?,该特点起到作用。

7、观察并比较兔和狼的牙齿,两者的不同说明了什么?门齿用于;臼齿用于;犬齿用于。

8、观察兔的内部结构,并与人的内部结构相比较。

想一想,兔的心脏和肺的结构及部位与人体的相似吗?这说明了什么?兔的消化道与人体的有什么差异?这又说明了什么?兔的心脏有个腔,用呼吸,血液循环有和两条,使兔的体温维持。

9、兔有发达的及遍布全身的,发达的四肢,使其对外界环境的变化能够迅速的做出反应。

修改、补充10、兔属于动物,地球上大约有种该类动物,该类动物的特征有、、。

二、重点知识小结1、陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点:①有防止的结构;②有支持的器官;③有能在空气中的各种呼吸器官;④有发达的和,以适应复杂多变的陆地环境。

2、兔与陆地生活环境相适应的特点:①体表被毛,有作用;②口内有和的分化,利于摄食;③用呼吸,心脏有个腔,体温;④胎生哺乳。

第二节陆地生活的动物1、金丝猴属于陆生脊椎动物,下列哪一项不是它与陆地生活相适应的特点()a、金丝猴有器官来支撑身体和运动。

B.金丝猴用肺呼吸。

C.金丝猴已经发育出了大脑。

D.金丝猴的头发颜色非常漂亮2、做实验时,区别蚯蚓前端和后端的主要依据是蚯蚓的()a、体节b、环节c、环带d、体带3.以下关于蚯蚓运动的描述是错误的()a、在粗糙的纸板上,蚯蚓身体的长短和粗细在不断发生变化,能够向前蠕动b、在粗糙的纸板上,蚯蚓身体的长短和粗细变化不明显,不能向前蠕动c、在光滑的玻璃板上蚯蚓身体的长短和粗细变化不明显,不能向前蠕动d、蚯蚓的运动依靠肌肉的收缩和刚毛的协助来完成4.蚯蚓在干燥的沙尘中很快死亡,因为()a、体表干燥,呼吸无法进行b、体内水分蒸发,失水更多c、灰尘阻滞了呼吸通道d、干燥的环境中没有食物5.食肉哺乳动物的牙齿分化成()a、门齿和臼齿b、门齿和犬齿c、门齿、犬齿和臼齿d、犬齿和臼齿6.兔心脏从左心室和右心室流出分别为()a、动脉血和静脉血b、都是静脉血c、静脉血和动脉血d、都是动脉血7.有一种鸟的习惯是远离人类活动。

在没有人类活动的原始森林中,这种鸟可以自由地生活。

后来,政府部门在这里进行了旅游开发。

从生态学的角度来看,下面的说法是正确的()a、这种鸟的活动范围更大,数量会增多b、该鸟类的生态范围缩小,可能威胁到它的生存c、旅游开发有利于当地经济的发展,鸟类的减少和消失不好影响当地的环境d、旅游开发不会影响鸟类的生活,其数量不好发生变化8.陆地环境比水环境更加复杂多变。

以下哪项不是陆地动物适应其生存环境的特征()a、体表有防止水分散失的结构,如昆虫的外骨骼b、通常有支持身体和运动的器官c、有位于身体内部的呼吸器官,且直接在空气中进行呼吸d、用鳃呼吸,鳃丝中有丰富的毛细血管9.蚯蚓的生存环境为()a、干燥、疏松的土壤b、潮湿、疏松、富含氧气的土壤c、潮湿、疏松、富含有机物的土壤d、潮湿、疏松、植物稀少的土壤10.在蚯蚓身上涂抹凡士林,然后将其放在光滑的玻璃板上。

第二节陆地生活的动物(第一课时)教师寄语:适合自己的,才是最好的!学习目标:知识目标:1.结合课本图片中的动物分析陆生环境与水生环境的差别2.能说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要特点。

能力目标:提高学生的观察能力,培养学生提高认识问题、分析问题的能力。

情感目标:强化“生物与其生活环境相适应”的观点。

重点难点:1.陆生环境与水生环境的差别2.陆生动物适于陆地生活的特点学习过程:一、预习导学:1、说出水生动物和陆生动物的生活环境的不同之处表现在哪些方面?2、说出陆生动物与陆地干燥环境相适应的一系列的特点。

二、导入新课前面我们通过对水生动物的学习,知道了水生生物对环境的适应,那么,陆生动物的生活环境又是怎样的?它们又是怎样适应环境的呢?三、合作探究学习任务一:说出常见动物的生存环境及运动方式1、观察第14页图片描述这些动物的栖息环境和运动方式2、假设水中生活的动物如鱼到陆地生活需要克服哪些困难?学习任务二:比较水生环境与陆生环境的不同点对比分析教材中第15页的图片,讨论总结填表。

学习任务三:举例说明陆地生活的动物对环境的适应1.与水域环境相比,陆地环境要复杂得多。

为适应陆地生活,生活在陆地上的动物一般都有的结构,比如爬行动物具有或,昆虫具有;陆地上的动物不受水的浮力作用一般都有和的器官;位于身体内部的各种呼吸器官,比如和;还普遍具有发达的和,能够对多变的环境及时做出反应。

2. 结合学习内容归纳出陆地生活的动物对环境的适应的特点(1)结构:(外骨骼、鳞、甲)(2)器官:(支持躯体和运动的器官)(3)呼吸器官:(气管和肺)(4)反应:(感觉器官、神经系统发达,能对多变的环境及时作出反应)四、拓展创新五、归航拾贝六、达标测试1、蜥蜴的皮肤干燥而又粗糙,表面覆盖着角质鳞片,这样的皮肤可以()A.减少体内水分的蒸发B.辅助呼吸C.吸收营养D.利于游泳2、蝗虫的呼吸器官是()A.鳃B.气管C.肺D.皮肤3、完全用肺呼吸的动物是A.蜥蜴和蟾蜍B.壁虎和蜥蜴C.龟和大鲵D.蛇和青蛙4.下列不属于陆地生活的动物对环境适应的是()A.舍得体表覆盖有角质的鳞片 B.兔子身体表面有毛,用肺呼吸C.猎豹在陆地上奔跑速度很快,很容易抓到猎物 D.狼会发出凄厉的嚎叫5.陆生动物的下列身体结构与防止水分蒸发没有关系的是()A.蜥蜴的鳞 B.乌龟的盔甲 C.蚯蚓的刚毛 D.蝗虫的外骨骼6、下列哪种结构不是陆地上生活的动物的呼吸器官?()A.肺B.气管C.支气管D.鳃7、分析说明:陆地生活是复杂的,陆生动物与环境的适应也是多方面的,说一下下列陆生动物的形态结构是怎样适应陆地环境的。

陆地生活的动物第二节陆地生活的动物第三课时:观察蚯蚓教学目标:1、认知目标:学生能够掌握蚯蚓适于陆地生活的特点。

2、能力目标:学生了解观察蚯蚓的方法。

3、情感、态度、价值观:关注陆地动物生存环境。

教学重点:蚯蚓适于陆地生活的特点。

教学难点:陆生动物适于陆地生活面临和解决的问题。

教学方法:探究式、讲解式、讨论式。

教学过程:一、学生自学1、以蚯蚓为例,陆生动物适于陆地生活需要解决哪些问题?2、通过实验观察,蚯蚓在外形上有哪些特点与陆地环境相适应?二、学生讨论:分组讨论三、教师点拨:1、以蚯蚓为例,陆生动物相对于水生动物而言,需要解决哪些问题?水少:体壁分泌黏液,保水。

浮力小:环状的体节和刚毛完成运动。

气态氧:湿润的体壁——内有毛细管,气体交换的场所;外有黏液,溶解空气中的氧气。

环境复杂:发达的神经系统。

总结:陆生动物——因水少而一般具有防止水分散失的结构;因受浮力小而一般具有支持躯体和运动的器官;因空气中气态氧而一般具有能在空气中呼吸的,且位于体内的呼吸器官;因环境复杂而普遍具有发达的感觉器官和神经系统。

2、通过实验观察,蚯蚓在外形上有哪些特点与陆地环境相适应?体形:呈圆筒形,由许多环状的体节构成。

其中有一个体节颜色浅而宽——环带。

近环带端为前端,远环带端为后端。

体表:有黏液。

呼吸器官:没有专门的呼吸器官。

靠湿润的体壁进行气体交换。

(其内有丰富的毛细血管——气体交接场所;其外有黏液——溶解空气中的氧气和体内产生的二氧化碳。

)运动器官:环状的体节和刚毛共同完成运动过程。

(其内有纵肌、环肌——提供动力;其外有刚毛——固定;分节——运动灵活。

)四、归纳总结:学生总结:在本节课内,我学到了。

五、巩固提升:练习:《基础训练》六、布置作业:完成课后练习七、教学反思第四课时:第二节陆地生活的动物教学目标:1、认知目标:学生能够理解家兔维持体温恒定的原因。

2、能力目标:学生了解常见的陆地生活的动物。

3、情感、态度、价值观:关注陆地动物生存环境。

第二节陆地生活的动物(第二课时)教师寄语:认真观察,独具慧眼学习目标:知识目标:1.描述蚯蚓形态结构和生理功能特点;阐明蚯蚓在运动、呼吸等方面与其陆地生活环境相适应的特点。

2.概述环节动物的主要特征。

能力目标:提高学生的观察能力,培养学生提高认识问题、分析问题的能力。

情感目标:强化“生物与其生活环境相适应”的观点。

重点难点:描述蚯蚓与陆生环境相适应的特点学习过程:一、预习导学:1、描述蚯蚓的生活环境和生活习性。

2、什么叫环节动物?举出三例。

二、导入新课前面我们通过比较水生动物和陆生动物的生活环境的不同,认识了陆生动物与环境的适应性,这一节我们探究蚯蚓与陆生环境相适应的特点有哪些?三、合作探究请同学们仔细阅读教材第16—17页“饲养和观察蚯蚓”实验,并结合自己的经验,小组内展开讨论,畅所欲言,分析回答下列问题:1、各小组描述采集蚯蚓的环境及生活习性。

2、取一条活蚯蚓放在玻璃板上观察它的外部形态(身体的分节情况、触摸感觉其腹面的刚毛及体表是否有黏液,有什么作用;如何区别身体的前后端等)。

3、对比观察蚯蚓的运动(分别将蚯蚓放在粗糙纸上和光滑的玻璃板上,对比观察其运动情况及身体的变化)。

4、蚯蚓通过什么来运动?身体分节有什么意义?在实验的过程中,为什么应经常用浸水的湿棉花球,轻轻地檫蚯蚓体表?5、概括出环节动物的主要特征。

四、拓展创新1、在一些地方,大雨后蚯蚓常爬到地面上来,这是为什么?2、蚯蚓的身体被切割成几段后还能不能再生?3、蚯蚓在自然界中的意义?五、归航拾贝六、达标测试一、选择题1、雨后,常见到地面上有一些蚯蚓,这是因为()A蚯蚓爬出地面呼吸B蚯蚓爬出地面饮水C蚯蚓喜欢在潮湿的地面上爬行D借助潮湿的地面,蚯蚓可以迅速改变生活环境2、属于环节动物的是()A沙蚕和蚯蚓B水蛭和蚕C蚯蚓和海葵D水蛭和珊瑚虫3、在观察蚯蚓的实验中,若使其在纸上或玻璃上运动的时间过长,它的活动能力就会下降,甚至死亡。

其原因是()A.离开了穴居生活 B.没有食物,所以没有能量C.体表逐渐干燥,无法呼吸 D.体内水分散失,血液循环停止4、蚯蚓是陆地穴居生活的动物,它在生态系统中属于()A.消费者 B.生产者 C.分解者 D.以上都不是二.非选择题1.取一条活的蚯蚓,放在玻璃板上,观察:(1)用手触摸蚯蚓身体腹部,感觉。