陆地生活的动物教案1_1

- 格式:docx

- 大小:13.58 KB

- 文档页数:8

关于陆地生活的动物优秀教学教案一、教学目标1. 让学生了解陆地生活的动物的特点及其适应环境的方式。

2. 培养学生对动物的兴趣和保护意识。

3. 提高学生观察、思考和交流的能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:陆地生活的动物的特点及其适应环境的方式。

2. 教学难点:动物适应陆地生活的生理和行为特点。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究陆地生活的动物的特点。

2. 运用案例分析法,分析动物适应陆地生活的具体方式。

3. 采用小组讨论法,培养学生的团队合作能力和交流表达能力。

四、教学准备1. 准备相关的动物图片、视频等教学资源。

2. 准备问题讨论表格,用于小组讨论。

3. 准备课后作业,巩固所学内容。

五、教学内容1. 导入:通过展示陆地生活的动物图片,引导学生关注陆地生活的动物。

2. 陆地生活的动物的特点:介绍陆地生活的动物在生理和行为上的特点,如防止水分散失、支持身体运动、呼吸方式等。

3. 动物适应环境的方式:分析动物如何通过形态、行为等方式适应陆地生活,如沙漠动物的节水策略、森林动物的伪装策略等。

4. 案例分析:以具体的动物为例,分析其适应陆地生活的特点和方式,如骆驼、仙人掌等。

5. 小组讨论:让学生分组讨论其他动物的适应策略,填写讨论表格,并分享讨论成果。

6. 保护意识:引导学生关注动物保护,提倡保护生态环境。

7. 课后作业:布置相关作业,让学生进一步巩固所学内容。

六、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括团队合作和交流表达能力。

3. 课后作业:检查学生的作业完成情况,评估学生对课堂内容的理解和掌握程度。

七、教学拓展1. 组织一次实地考察,让学生观察和了解身边的陆地生活动物,加深对动物适应环境的理解。

2. 开展动物保护主题活动,提高学生的保护意识和行动力。

八、教学反思1. 反思教学内容是否适合学生的认知水平,是否需要调整。

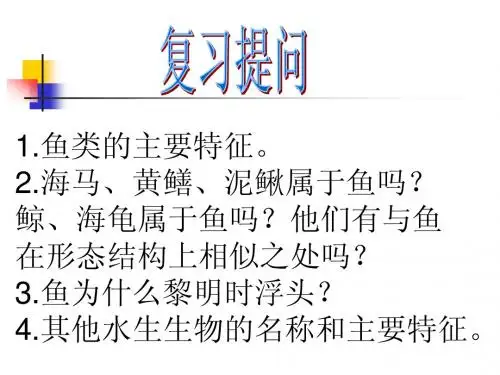

初中生物陆地和海洋教案一、教学目标1. 让学生了解陆生生物和海洋生物的特点及其适应环境的方式。

2. 掌握陆生生态系统和海洋生态系统的组成及其功能。

3. 培养学生热爱自然、保护生态环境的意识。

二、教学内容1. 陆地生态系统:森林、草原、沙漠、湿地等。

2. 海洋生态系统:海洋、海岸带、海底等。

3. 生物适应环境的方式:形态、生理、行为等。

三、教学重点与难点1. 重点:陆地和海洋生态系统的组成、功能及生物适应环境的方式。

2. 难点:生物适应海洋环境的特殊机制。

四、教学方法1. 采用图片、视频、模型等教学辅助工具,生动形象地展示陆地和海洋生态系统。

2. 采用小组讨论、案例分析等方式,引导学生主动探究生物适应环境的方式。

3. 进行实地考察,让学生亲身体验陆地和海洋生态系统的特点。

五、教学步骤1. 导入:通过展示地球上的陆地和海洋分布图,引导学生关注陆地和海洋生态系统。

2. 讲解陆地生态系统:介绍森林、草原、沙漠、湿地等陆地生态系统的特点、组成和功能。

3. 讲解海洋生态系统:介绍海洋、海岸带、海底等海洋生态系统的特点、组成和功能。

4. 探讨生物适应环境的方式:分析陆生生物和海洋生物如何通过形态、生理、行为等方式适应环境。

5. 案例分析:以沙漠中的植物和海洋中的生物为例,分析它们适应极端环境的特殊机制。

6. 小组讨论:让学生结合实例,讨论生物如何通过各种方式适应陆地和海洋环境。

7. 实地考察:组织学生进行户外活动,观察陆地和海洋生态系统的特点,亲身体验生物适应环境的过程。

8. 总结与反思:让学生总结陆地和海洋生态系统的特点,思考人类如何保护这些生态环境。

六、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问和讨论情况。

2. 作业完成情况:检查学生对陆地和海洋生态系统知识点的掌握程度。

3. 实地考察报告:评估学生在实地考察中的观察、分析和思考能力。

4. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的合作意识和问题解决能力。

陆地生活的动物教案陆地生活的动物教案1一、教学目标1、运用比较分析的方法,说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要形态、结构和生理功能特点。

2、通过实验和观察等活动,阐明蚯蚓和兔在运动、呼吸等方面与其陆地生活环境相适应的特点。

概述环节动物、哺乳动物的主要特征。

3、强化“生物与其生活环境相适应”的观点,关注动物栖息地的保护。

二、重点和难点1、引导学生概括出陆地上的动物适于环境生活的特点;2、引导学生通过观察、实验、比较与思考等的学习活动来获取知识,培养总结和概括的能力,并进行情感、态度、价值观的教育。

三、课前准备学生:制作观虫器,并饲养和观察蚯蚓;调查、搜集当地动物栖息地保护的现状及措施等资料;教师:搜集有关陆地动物生活环境的图片;准备各种陆地环境中的动物活动的录像资料;进行“饲养和观察蚯蚓”所实验。

四、课时分配三课时五、教学过程学习内容学生活动教师活动一、陆地生活的动物对环境的适应二、蚯蚓实验:观察和饲养蚯蚓环节动物的主要持征:身体由许多彼此相似的环状体节构成。

兔哺乳动物的主要特征动物栖息地的保护1、观察并说出陆地各种环中的动物以及它乌的运动方式并进行想像。

2、观察各种陆地环境中的动物活动的录像片,并进行描述。

3、对比总结出陆地环境与水生环境的显著不同。

4、观察分析课本上的图片资料,讨论交流,概括出地生活的动物在运动、呼吸和对环境的反应等方面适应陆地环境的特点。

1、各小组描述采集蚯蚓的环境,介绍并展示蚯蚓。

2、取一条活蚯蚓放在玻璃板上观察它的外部形态。

3、对比观察蚯蚓的运动。

4、归纳蚯蚓形态结构和生理功能特点,并进一步概括出环节动物的主要特征。

1、观察有关免的生活的录像片,描述免的外部特征。

2、观察兔的运动并测量其前后肢的长度。

3、观察比较兔和狼的牙齿。

4、观察兔的内部结构。

陆地生活的动物归纳出陆地动物适应环境的主要特点,并概括出哺乳动物的主要特征。

各小组汇报调查和搜集的当地动物栖息地保护的现状及措施等资料,结合课本大熊猫的有关资料分析出保护动物栖息地的重要性,并落实到实际行动中去。

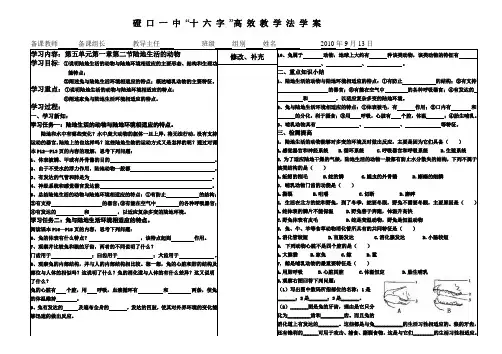

备课教师备课组长教导主任班级组别姓名2010年9月13日学习内容:第五单元第一章第二节陆地生活的动物学习目标:①说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要形态、结构和生理功能特点;②阐述兔与陆地生活环境相适应的特点;概述哺乳动物的主要特征。

学习重点:①说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点;②阐述家兔与陆地生活环境相适应的特点。

学习过程:一、学习新知:学习任务一:陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点。

陆地和水中有哪些变化?水中庞大动物的躯体一旦上岸,将无法行动,没有支持运动的器官,陆地上的也这样吗?这些陆地生物的运动方式又是怎样的呢?通过对课本P12—P13页的内容的理解,思考下列问题:1、体表被鳞、甲或有外骨骼的目的。

2、由于不受水的浮力作用,陆地动物一般都。

3、有发达的气管和肺是为。

4、神经系统和感觉器官发达能。

5、总结陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点:①有防止的结构;②有支持的器官;③有能在空气中的各种呼吸器官;④有发达的和,以适应复杂多变的陆地环境。

学习任务二:兔与陆地生活环境相适应的特点。

阅读课本P16—P18页的内容,思考下列问题:6、兔的体表有什么特点?,该特点起到作用。

7、观察并比较兔和狼的牙齿,两者的不同说明了什么?门齿用于;臼齿用于;犬齿用于。

8、观察兔的内部结构,并与人的内部结构相比较。

想一想,兔的心脏和肺的结构及部位与人体的相似吗?这说明了什么?兔的消化道与人体的有什么差异?这又说明了什么?兔的心脏有个腔,用呼吸,血液循环有和两条,使兔的体温维持。

9、兔有发达的及遍布全身的,发达的四肢,使其对外界环境的变化能够迅速的做出反应。

修改、补充10、兔属于动物,地球上大约有种该类动物,该类动物的特征有、、。

二、重点知识小结1、陆地生活的动物与陆地环境相适应的特点:①有防止的结构;②有支持的器官;③有能在空气中的各种呼吸器官;④有发达的和,以适应复杂多变的陆地环境。

2、兔与陆地生活环境相适应的特点:①体表被毛,有作用;②口内有和的分化,利于摄食;③用呼吸,心脏有个腔,体温;④胎生哺乳。

大班科学陆地上的野生动物教案引言:科学是培养幼儿好奇心和探索精神的重要途径之一。

通过学习野生动物,幼儿可以发现自然界的奥秘,并学会尊重和保护动物。

本篇文章将介绍一份大班科学课教案,旨在帮助幼儿了解陆地上的野生动物,并激发他们的科学探索兴趣。

导入:1. 导入幼儿对动物的兴趣- 利用课前准备好的绘本或玩具等展示动物图片,引起幼儿的兴趣。

2. 提问引导思考- “你们见过哪些野生动物呢?它们生活在哪里?”- “你们想知道关于野生动物的更多有趣事情吗?”探索:1. 观察与比较动物的特征- 准备一些动物模型或绘制它们的图片,让幼儿观察不同动物的外貌特征。

- 引导幼儿发现动物的体型、颜色、身体覆盖物(毛、鳞、羽毛等)的差异。

2. 探究动物的栖息地- 展示一些陆地动物的图片,并引导幼儿观察它们所生活的环境。

- 引导幼儿思考动物选择特定栖息地的原因。

3. 探索动物的食物链- 利用图片或绘本演示动物之间的食物关系。

- 引导幼儿思考食物链中不同动物的角色和重要性。

4. 学习保护野生动物- 引导幼儿了解人类活动对野生动物的影响,如森林砍伐、盗猎等。

- 引导幼儿思考如何保护野生动物的栖息地和资源。

实践:1. 制作动物模型- 提供不同动物的剪纸素材和材料,让幼儿一起制作属于自己的动物模型。

- 引导幼儿描述动物的特征,并展示他们的作品。

2. 观察野生动物- 安排校园或社区的野生动物观察活动,如观察校园中的鸟类、昆虫等。

- 引导幼儿观察、记录并描述所观察到的动物。

3. 艺术创作- 鼓励幼儿利用多种材料进行艺术创作,如用画笔描绘野生动物,或用橡皮泥塑造动物形状。

- 引导幼儿通过艺术作品表达对野生动物的热爱和保护意识。

总结:- 回顾本课的主要内容,通过提问引导幼儿回答课上学到的知识。

- 引导幼儿分享对野生动物的新认识和体会。

- 鼓励幼儿积极保护野生动物,从身边小事做起。

结束语:通过这堂大班科学课,幼儿可以了解陆地上的野生动物、栖息地、食物链等基本概念,并培养对自然界的探索兴趣和保护意识。

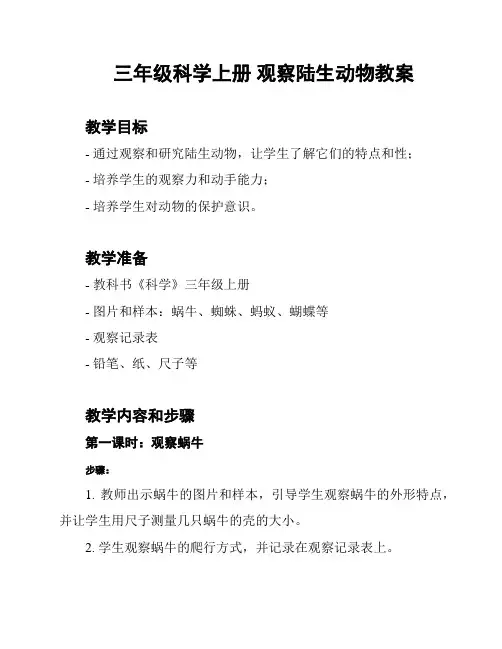

三年级科学上册观察陆生动物教案教学目标- 通过观察和研究陆生动物,让学生了解它们的特点和性;- 培养学生的观察力和动手能力;- 培养学生对动物的保护意识。

教学准备- 教科书《科学》三年级上册- 图片和样本:蜗牛、蜘蛛、蚂蚁、蝴蝶等- 观察记录表- 铅笔、纸、尺子等教学内容和步骤第一课时:观察蜗牛步骤:1. 教师出示蜗牛的图片和样本,引导学生观察蜗牛的外形特点,并让学生用尺子测量几只蜗牛的壳的大小。

2. 学生观察蜗牛的爬行方式,并记录在观察记录表上。

3. 学生进一步观察蜗牛的觅食行为和食物来源,并记录在观察记录表上。

4. 教师和学生共同总结蜗牛的特点和性,并进行小结。

第二课时:观察蜘蛛步骤:1. 教师出示蜘蛛的图片和样本,引导学生观察蜘蛛的外形特点,并让学生画出蜘蛛的网状结构。

2. 学生观察蜘蛛的捕食行为,并记录在观察记录表上。

3. 学生进一步观察蜘蛛的活动范围和栖息地,并记录在观察记录表上。

4. 教师和学生共同总结蜘蛛的特点和性,并进行小结。

第三课时:观察蚂蚁步骤:1. 教师出示蚂蚁的图片和样本,引导学生观察蚂蚁的外形特点,并让学生观察蚂蚁的行走方式。

2. 学生观察蚂蚁的团队合作和分工,并记录在观察记录表上。

3. 学生进一步观察蚂蚁的食物搬运和巢穴建造行为,并记录在观察记录表上。

4. 教师和学生共同总结蚂蚁的特点和性,并进行小结。

第四课时:观察蝴蝶步骤:1. 教师出示蝴蝶的图片和样本,引导学生观察蝴蝶的外形特点,并让学生了解蝴蝶的生命周期。

2. 学生观察蝴蝶的飞行方式和传粉行为,并记录在观察记录表上。

3. 学生进一步观察蝴蝶的觅食和栖息性,并记录在观察记录表上。

4. 教师和学生共同总结蝴蝶的特点和性,并进行小结。

教学延伸- 学生可以自行选择其他陆生动物进行观察,并记录在观察记录表上。

- 学生可以通过展示自己的观察结果和总结,加深对陆生动物的认识。

总结通过这次观察陆生动物的教学活动,学生不仅提高了观察力和动手能力,还了解了不同陆生动物的特点和习性。

学习陆地生活的动物教案——认识哺乳动物和爬行动物的特征认识哺乳动物和爬行动物的特征一、教学目标1.了解哺乳动物和爬行动物的基本特征;2.区分哺乳动物和爬行动物的异同;3.掌握主要哺乳动物和爬行动物的生活习性和对生态环境的适应能力。

二、教学重点和难点1.哺乳动物和爬行动物的基本特征;2.主要哺乳动物和爬行动物的生活习性。

三、教学过程1.导入环节向学生展示一些哺乳动物和爬行动物的图片,请学生描绘它们的外观特征、生活习性和适应能力。

答案示例:哺乳动物有毛发和乳房,并且能够分泌乳汁哺育幼崽。

如熊猫、狮子、大熊猫等。

爬行动物有鳞片并且通常是冷血动物,能够在干旱炎热的环境中生存。

如蛇、鳄鱼、龟等。

2.讲解内容(1)哺乳动物的基本特征哺乳动物的共同特征是:体表被毛发覆盖,分为哺乳类和非哺乳类;生殖方式是体内受精和体内孕育,幼崽通过乳汁喂养等。

如狗、猫、老虎等。

(2)爬行动物的基本特征爬行动物的共同特征是:体表有鳞片,四肢的构造适合于爬行。

呼吸方式有两种,强烈的适应性让它们能够在严酷的环境下生存。

如鳄鱼、巨蜥、蛇等。

(3)哺乳动物和爬行动物的异同哺乳动物和爬行动物的不同点是:哺乳动物的体表被毛发覆盖,非哺乳动物的体表通常无毛,爬行动物体表有鳞片;哺乳动物的幼崽通过乳汁喂养,非哺乳动物的幼崽则靠卵黄囊营养或卵白囊中的蛋黄囊营养。

哺乳动物和爬行动物的相同点是:都能够在极端的环境下生存,通过适应性来适应环境,在交配和繁殖方面有一些共同特点。

(4)主要哺乳动物和爬行动物的生态习性主要哺乳动物和爬行动物的生态习性如下:哺乳动物:大熊猫、老虎、北极狐、海豚等。

爬行动物:鳄鱼、蛇、龟等。

四、教学总结通过本课的学习,我们可以了解到哺乳动物和爬行动物的基本特征、区别和生态习性。

掌握了这些知识后,更好地保护和维护动物的生态环境,从而保护我们的地球家园。

小班陆地游戏活动教案一、教学目标:1. 让学生了解陆地生物的特点和生活习性。

2. 培养学生的观察力和动手能力。

3. 提高学生的合作意识和团队精神。

二、教学重点:1. 让学生了解陆地生物的特点和生活习性。

2. 培养学生的观察力和动手能力。

三、教学难点:1. 提高学生的合作意识和团队精神。

四、教学准备:1. 教师准备相关的图片、教具和实物。

2. 确保教室内有足够的活动空间。

五、教学过程:1. 导入(5分钟)。

教师向学生介绍陆地生物的特点和生活习性,引导学生讨论陆地生物与水生生物的区别。

2. 游戏一,模拟动物行为(15分钟)。

教师将学生分成若干小组,每个小组模拟一个陆地动物的行为,比如跳跃、奔跑、觅食等,其他小组成员要猜测这个动物是什么。

3. 游戏二,陆地动物拼图(20分钟)。

教师将一幅陆地动物的拼图分成若干块,让学生小组合作完成拼图,拼图完成后,让学生介绍拼图中的动物。

4. 游戏三,捉迷藏(20分钟)。

教师将教室内的一些角落和隐蔽的地方做好标记,然后让学生分成若干小组,一组学生蒙上眼睛,其他小组的学生在规定的时间内躲藏起来,躲藏好后,蒙上眼睛的学生要找到其他小组的成员。

5. 游戏四,陆地生物观察(20分钟)。

教师带领学生到学校附近的公园或者草坪上,让学生观察周围的植物和昆虫,记录下自己观察到的陆地生物。

6. 游戏五,陆地生物知识竞赛(15分钟)。

教师出题,让学生小组进行知识竞赛,奖励答对问题最多的小组。

七、总结(5分钟)。

教师对本节课的教学内容进行总结,鼓励学生继续关注陆地生物,培养对自然的热爱。

八、作业布置。

让学生回家观察自家周围的陆地生物,并写下自己的观察心得。

九、教学反思。

本节课通过游戏的形式,让学生在轻松愉快的氛围中了解了陆地生物的特点和生活习性,培养了学生的观察力和动手能力,提高了学生的合作意识和团队精神。

但在游戏过程中,教师需要注意引导学生,确保游戏的进行不会造成学生的受伤或者其他意外。

第二节陆地生活的动物教案第二节陆地生活的动物一、教学目标.运用比较分析的方法,说明陆地生活的动物与陆地环境相适应的主要形态、结构和生理功能特点。

2.通过实验和观察等活动,阐明蚯蚓和兔在运动、呼吸等方面与其陆地生活环境相适应的特点。

概述环节动物、哺乳动物的主要特征。

3.强化“生物与其生活环境相适应”的观点,关注动物栖息地的保护。

二、教学策略教师进行教学设计时应充分注意到教材的编写特点,要从陆地生活的动物与陆地环境相适应的角度入手,通过对典型动物的介绍,得出动物适应陆地环境的主要形态、结构及生理功能特点,重点关注运动、呼吸等方面。

本节强调通过比较、实验、观察与思考等学习活动来获取知识,培养总结和概括的能力,并进行情感价值观的教育。

教师应深刻认识到引导学生进行比较、实验、观察与思考等教学活动的重要性,并让学生也知道这是获取知识、培养能力的有效途径。

建议教师课前要亲自对“饲养和观察蚯蚓”的实验,对兔的“观察与思考”等栏目进行充分的研究和实践并结合当地的实际作出相应的处理,以便更好地引导学生开展活动。

同时明确要求学生一定要动手参与实践活动,如制作观虫器、饲养蚯蚓等。

教师应充分注意“陆地生活的动物”既包括在地表生活的动物、在地下穴居的动物,水陆两栖的动物,也包括能在空中飞行但需要在陆地上栖息活动的动物。

因此教学中要引导学生关注并概括出它们适于在陆地环境中生活的形态结构、生理功能等方面的共性;同时完成新课程标准所要求的对环节动物和哺乳动物特征的概括。

由于本节教学内容丰富,建议用3课时完成。

要注意引导学生广泛参与教学活动并注重实效。

建议每节课前都布置学生课下进行观察、调查和搜集材料;课上再进一步认真观察、对比、实验探究、讨论交流等学习活动,然后进行总结概括。

第1课时,建议教师先引导学生通过对比,总结出陆地环境与水生环境的显著不同。

如湿度、温度、缺少水中的浮力、气态氧的环境等;然后让学生通过观察、分析教科书提供的图片资料或当地常见陆地生活动物的情况,通过讨论、交流、填写记录表等教学活动,总结概括出陆地生活的动物在运动、呼吸和对刺激的反应等方面适应陆地环境的特点。

马王坪学校(初中部)教学案

匚年级科目:生物执笨’徐纯冰审阅^ ___________________ 审核:_____________________________________________________

教学过程:

【导】:[复习总结,实验导入]

教师用谈话式和组织学生做观察实验,引导学生对水生环境进行

总结,进而引出陆生环境与水生环境的区别并引导学生观察思考,发现问题并解决问题。

例如,教师可以如下引课。

教师:请各小组将本组准备小鱼拿出来,放在课桌上,观察鱼的

活动,看你发现了什么?

学生:小鱼不能“站立”了。

学生:小鱼不能吃东西了。

口与鳃不停地闭合。

学生:小鱼不能游泳了,可是能蹦!

教师:大家观察得非常仔细。

如果长时间把鱼放在外面,鱼会怎样呢?

学生:不能呼吸死了。

教师:对,这就是俗话说的“鱼儿离不开水”的道理。

那么,现在大家来思考,水给了鱼儿什么?

学生:水能让鱼儿“站”在水中。

学生:鱼在吞水呼吸的同时,也把食物吃进去了。

学生:水里有鱼需要的氧气。

教师:很好!大家说得非常好!

教师根据学生的回答,用投影片总结水生环境可供水生动物生存的原因。

同时,要提醒学生学会运用生物学语言描述生物学现象,请大家对照投影片上的内容,看自己哪一点说得不好。

投影内容如下:

1.水中有大量可供水生动物食用的饵料。

2.水中有溶解于水中的溶解氧,可供水生动物呼吸。

3.水中昼夜温差不大,对动物来说是一种温和的环境。

4.水对水生动物还有浮力,解决了动物支撑体重的问题。

教师:与水生动物相比,陆生动物的生活环境又是怎样的呢?现在,请大家看一段录像内容。

【学】

观看录像时,教师应注意引导学生养成良好的学习习惯,避免学生只看“热闹”,不看“门道”。

根据片中具体情节,教师应首先让学生列举片中出现的动物,以培养学生的观察能力及积极参与意识;其次,让学生描述片中出现动物的生存环境,以培养学生的语言表达能力;最后,让学生分组讨论陆生动物生存环境与水生环境的区别,以培养学生的归纳总结能力。

师生可进行如下活动,以突出本课时重点。

教师:现在,每组选一名代表,向全班交流一下讨论结果,还是老规矩,按从第1 组到第12 组的顺序。

第1 组:我们组的讨论结果是陆生环境没有水,所以,陆生环境干燥,,

第2 组:陆生环境中的氧气以气态存在,而水生环境中的氧溶解在水中,,

第3 组:,, 陆生环境缺少了水的浮力。

5 5

每一组的回答都不可能全面完善,但教师应及时给予激励评价。

对不足之处,教师应给以启发,让学生自己得出结论,而不是直接告诉学生,培养学生独立分析、探索思考、不断钻研的意志品质。

之后,根据学生回答,与水生动物相比引出陆生动物适应陆生环境的特征。

【议】:教师:刚才,大家比较水、陆环境的差别,上节课我们对生活在水中的动物——鱼适应于水中生活的动物的特点进行探究。

现在,请同学们思考:生活在水中的鱼有鳃可吸入水中的溶解氧,解决了它的呼吸问题;水的浮力又解决了它的支撑体重的问题;水中还有足够的饵料在它吞吐水的时候被摄入体内,等等;那么,生活在陆地上的动物又怎么解决它的食物问

题、呼吸问题、支撑体重问题以及其他的一些问题呢?

学生的回答五花八门。

这时,教师应及时抓住契机,给予激励和评价,并对学生回答中的不准确语言给予纠正,引导学生能够运用较为科学的语言描述生物学现象和生物学事件,以培养学生使用科学语言的行为习惯。

例如:上述学生回答中的“它有嘴”这种说法,教师应及时告知:嘴是生活中的语言,生物上应该说口。

学生的回答还很不系统。

因此,教师要组织学生进行讨论,经过学生的讨论,是可以得出一个较为完善的答案的。

这样,使学生认识与人合作,团结互助有利于自身成长的人生态度。

讨论完毕,小组汇报交流。

根据学生汇报交流情况,教师应课前备好的投影片内容适时、逐条打出,在充分肯定学生讨论结果的基础上,再给予更准确、更科学的语言对学生加以引导,以突出重点、突破难点。

教师的投影片内容如下:

陆生动物与陆地环境相适应的特征:

1.陆地环境没有了水中的溶解氧,氧气以气体状态存在于空气中,出现了用肺呼吸或用气管呼吸。

2.陆地环境没有了水的浮力,出现了四肢发达的肌肉这是支撑

体重和奔跑运动的结构

3.陆地环境没有了水,变得干燥,出现了外骨骼、角质鳞片等 防止水

分散失的结构。

4.陆地环境复杂、危险四伏,出现了非常发达的神经系统和灵 敏的感

觉器官以对外界刺激做出灵敏、迅速的反应。

5.陆地环境没有水的温和,昼夜温差很大,出现了恒温动物。

[巩固重难点,顺引新知识点]

教师再次释放有关多种陆生动物生活片断的录像内或光盘。

不需 教师

插话,相信学生这次观看录像是会从重难点角度去感受画面内容 的。

然后,教师从中选出陆生的无脊椎动物和陆生脊椎动物,让学生 观察二者区别辨认陆生动物类群, 使学生能举例说出各类群的代表动 物。

教师还应从中选出大熊猫及其栖息地的画面, 引发学生保护动物 及动物栖息地的情感。

【练】:

一、看谁选得对

1.下列属于真正陆生脊椎动物的是

A .大鲵

B .蚯蚓

C .蝗虫

D .壁虎

答案: D 2. 完全用肺呼吸的动物是

答案:B

3. 昆虫的外骨骼的作用是

A .蜥蜴和蟾蜍

D .蛇和青蛙

B .壁虎和蜥蜴

C .龟和大鲵

A .支撑身体

B .适应陆地生活

C.防止敌害捕杀 D .有利于飞行

答案:E

二、观察与思考

1.你发现了吗?许多陆生动物都有与环境及其相似的体色。

这对动物有什么好处?

答案:适应陆地环境,起到了防御、保护的功能。

2.摸摸猫、狗、兔等的身体,都有热乎乎的感觉,这对它们适应陆地生活有什么好处?

答案:这些动物都是恒温动物,也都是适应环境的表现,抵御昼夜温差对它们造成的可能的伤害。