骨筋膜室综合症的观察与中医护理

- 格式:pdf

- 大小:6.86 MB

- 文档页数:42

骨筋膜室综合征观察要点骨筋膜室综合征是一种局部缺血性神经疾病,其临床表现为局部疼痛、疲劳、活动受限等症状。

骨筋膜室综合征的临床诊断具有一定的困难性,因此在观察患者症状和体征时,需要注意以下几个要点。

1、观察疼痛部位骨筋膜室综合征的疼痛部位多为下肢,特别是腓肠肌和胫骨前肌。

在观察患者时需要注意疼痛的部位、程度和性质。

通常来说,骨筋膜室综合征的疼痛持续时间较长,呈现钝痛或刺痛状。

2、观察肿胀情况骨筋膜室综合征还伴有局部肿胀的情况,因为慢性缺血使得局部血流减少,引起代谢物质的堆积和水分潴留,从而导致局部肿胀。

需要观察患者肿胀的部位、程度和伴随的其他症状。

3、观察运动受限情况骨筋膜室综合征的另一个典型症状就是运动受限,患者的疼痛和疲劳会导致其运动能力下降,特别是在下肢运动时会更加明显。

需要观察患者在运动时的表现,如步态、步频、步幅等,以及运动过程中疼痛和疲劳的情况。

4、观察神经系统表现骨筋膜室综合征是神经性疾病的一种,因此在观察患者时需要注意神经系统的表现,如感觉障碍、肌力下降、反射减退等。

这些表现能够辅助医生诊断疾病的类型和严重程度。

5、观察年龄和生活习惯骨筋膜室综合征的发病率在不同年龄段和不同职业中有所不同。

对于长期从事需要长时间站立或走动的人群,如教师、服务员等,患病风险较高。

同时,与缺乏锻炼的久坐人群也存在一定的关联。

因此,在观察患者时需要注意其年龄和生活习惯。

总之,骨筋膜室综合征的观察要点包括疼痛部位、肿胀情况、运动受限情况、神经系统表现以及年龄和生活习惯等方面。

对这些观察结果的综合分析能够帮助医生进行诊断和制定个性化的治疗方案。

骨筋膜室综合征的观察与护理骨筋膜室综合征是指肢体骨筋膜室内的肌肉、神经、血管等组织因急性严重缺血而发生的一系列的病理改变所造成的早期综合征,是临床常见且较严重的创伤并发症。

好发于前臂掌侧和小腿。

本病的发生与筋膜间隔缩小和间隔区内容积增加密切相关。

1.临床表现1.1症状1.1.1局部表现早期受患肢体持续性剧烈疼痛,以后呈进行性加重,患肢麻木,指或趾呈屈曲状,肌力减退,被动伸指或足趾时,可引起剧痛。

1.1.2全身表现当肌肉广泛坏死,可出现高热、脉搏细速、血压下降等现象,严重者会休克、急性肾功能衰竭,甚至死亡。

1.2体征局部皮肤表面有红、肿、热、痛征象;肢体远端毛细血管充盈时间延长,动脉搏动减弱,甚至消失,肢体有麻木感觉。

1.3辅助检查伴有肌肉缺血性坏死时,血中的白细胞计数增高,血沉加快,伴肌肉广泛性坏死,可出现肾功能衰竭的一系列实验室异常指标。

1.4治疗一旦确诊,应立即切开减压,同时防止失水、酸中毒、高钾血症、急性肾功能衰竭、心律不齐、休克等严重并发症,必要时行截肢手术以抢救生命。

2.护理2.1一般护理2.1.1确保病室内空气清新,加强空气消毒冬季每日开窗通风3次,并注意病人保暖;夏季除每日通风外,还应保持室温在23~25℃;每日用紫外线灯照射20~30分钟,但注意要保护眼睛和皮肤。

2.1.2加强生活护理由于骨筋膜室综合征者卧床时间较长,应保持床铺的整洁、干燥,嘱其多饮水,多给病人进高营养、易消化的饮食,以增加机体抵抗力,避免压疮、肺部感染等并发症的发生。

2.2患肢的观察及护理2.1.1观察患肢血液循环应密切观察患肢动脉搏动和指(趾)端血运、感觉、皮肤温度及活动。

若发现末梢温度降低、感觉麻木、发绀、疼痛等逐渐加重,应及时通知医师,立即采取相应措施,以免因延误治疗时机而造成截肢,甚至危及生命;患肢应避免抬高,以免因动脉供血不足而加重血液循环障碍。

2.2.2伤口及引流管护理确诊为骨筋膜室综合征的病人,应彻底行减压术。

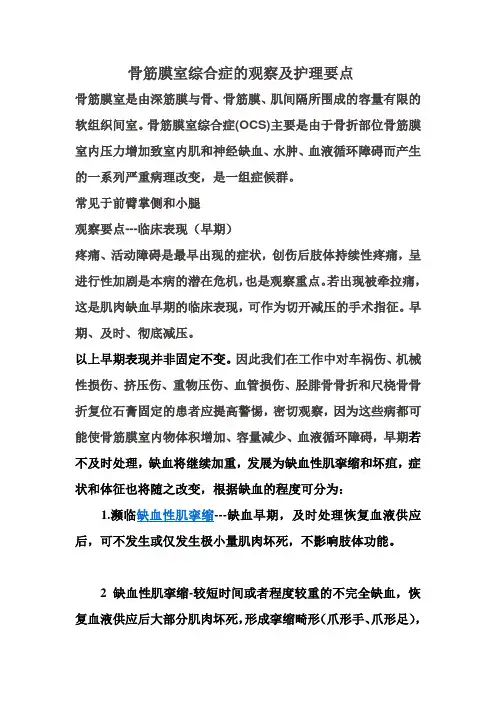

骨筋膜室综合症的观察及护理要点骨筋膜室是由深筋膜与骨、骨筋膜、肌间隔所围成的容量有限的软组织间室。

骨筋膜室综合症(OCS)主要是由于骨折部位骨筋膜室内压力增加致室内肌和神经缺血、水肿、血液循环障碍而产生的一系列严重病理改变,是一组症候群。

常见于前臂掌侧和小腿观察要点---临床表现(早期)疼痛、活动障碍是最早出现的症状,创伤后肢体持续性疼痛,呈进行性加剧是本病的潜在危机,也是观察重点。

若出现被牵拉痛,这是肌肉缺血早期的临床表现,可作为切开减压的手术指征。

早期、及时、彻底减压。

以上早期表现并非固定不变。

因此我们在工作中对车祸伤、机械性损伤、挤压伤、重物压伤、血管损伤、胫腓骨骨折和尺桡骨骨折复位石膏固定的患者应提高警惕,密切观察,因为这些病都可能使骨筋膜室内物体积增加、容量减少、血液循环障碍,早期若不及时处理,缺血将继续加重,发展为缺血性肌挛缩和坏疽,症状和体征也将随之改变,根据缺血的程度可分为:1.濒临缺血性肌挛缩---缺血早期,及时处理恢复血液供应后,可不发生或仅发生极小量肌肉坏死,不影响肢体功能。

2缺血性肌挛缩-较短时间或者程度较重的不完全缺血,恢复血液供应后大部分肌肉坏死,形成挛缩畸形(爪形手、爪形足),严重影响患肢功能。

5“P”征:立即手术,必要情况下应截肢保命。

(1)疼痛:患肢持续性烧灼状疼痛,无定位,出现在肢体远端,有进行性加重,而到晚期时缺血严重,神经运动感觉消失,表现为疼痛减轻或消失,提示病情加重;(腓肠肌压痛)(2)皮肤苍白(pallor)或发绀、大理石花纹等。

(3)感觉异常:患肢远端出现感觉异常或迟钝,局部有麻木感和异样感。

(4)肌肉麻痹:患肢进行性肿胀,肌腹处发硬,肌肉僵硬似条索状,甚至呈圆筒状僵硬,手指处于屈曲位(爪形手)(5)无脉:桡、足动脉减弱或消失,但是此项指标并非完全可靠,因为骨筋膜室内压力上身时,首先阻断毛细血管和小静脉,但此压力尚不足以影响肢体主要动脉的血流,因此肢体远端脉搏仍然存在,但肌肉可能早已发生缺血,只有大动脉损伤者一开始便无脉,这点要区分开。

骨筋膜室综合征护理

【观察要点】

1、评估患者疼痛性质:有无持续性烧灼状剧烈疼痛,或背伸活动加剧。

2、观察患肢末梢血运情况:观察足背动脉、皮肤温度、色泽、毛细血管返流时间、肿胀的程度、感觉和活动情况。

3、观察患者生命征:血压、体温、脉搏、呼吸、血氧饱和度、尿量等。

【护理措施】

1、创伤后肢体持续性烧灼状剧烈疼痛,并传向远端,且进行性加重,疼痛和损伤程度不成比例,这是骨筋膜室内神经受压和缺血的早期重要表现,所以应严密观察疼痛性质,发现异常,及时汇报医生。

2、对单纯闭合性软组织损伤者,急救时尽量减少患肢活动,严禁按摩,以免增加组织损伤。

严密观察患肢肿胀程度和末梢血运情况。

3、骨筋膜室综合征一经确诊,立即松解所有外固定,将肢体放平,患肢避免热敷、烘烤,尽可能使患肢温度降低,必要时可给予冷敷。

4、凡是确诊患者,均及时做好手术准备。

5、做好患者及家属的思想工作,使患者对疾病及治疗护理有所了解,增加战胜疾病的信心。

6、护理操作应熟练、准确,动作应轻柔,神情应镇静,增加患者的安全信赖感,减轻恐惧紧张心理。

7、高压氧治疗。

【健康教育】

1、四肢骨折特别是胫腓骨骨折、前臂双骨折及肱骨髁上伸直型骨折患者,如出现剧烈疼痛和肿胀者,应高度警惕此征发生。

2、一旦发生此综合征,告知患者患肢制动,并严禁热敷和按摩。