巴金随想录ppt

- 格式:ppt

- 大小:208.00 KB

- 文档页数:5

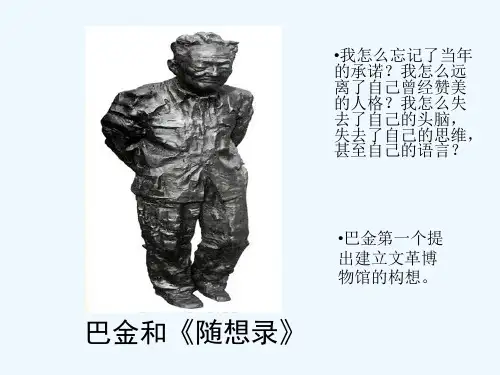

“把心交给读者”——读巴金散文集《随想录》以《激流》三部曲等小说而饮誉文坛的巴金,也曾有多部散文集问世,《随想录》便是其中最为重要的一部。

读者从中不仅可以了解历史,还有助于了解巴金这位文坛巨匠的人格魅力。

为帮助读者阅读,我们特邀请北师大中文系教授刘锡庆对该作品作一介绍。

对于20世纪的中国文学而言,巴金的名字既代表着丰碑,又意味着骄傲!《随想录》问世之后,整个文坛,不!整个民族才认识到:他是作家之心、民族之魂!巴金是个老作家,但他从不以“作家”自居。

他自认他只是一个“人生探索者”。

因此,自他开始写作就是把作文和做人、把写作和真理探索连成一体、看作是一回事的,写作,只是他“人生探索”的一个“开花”或“表现”。

解放前,他虽以《激流》三部曲(《家》《春》《秋》)等小说饮誉文坛,但其散文写作很早,以十多本散文集问世,控诉、鞭笞了当时世道的昏暗;解放后,他更是倾力于散文创作,决心用那只写惯了黑暗和痛苦的笔讴歌光明、幸福,为崭新的社会放声歌唱。

他唱起“赞歌”,发出“新声”,仅“十七年”期间,他就先后推出了《生活在英雄们中间》《大欢乐的日子》《新声集》《赞歌集》《倾吐不尽的感情》等多部散文集。

但他热忱、勤奋的写作,并没有换来与此相应的成功——对复杂多变的“新生活”,他熟悉不够、把握不住,因此,其散文除说过不少“真话”外,的确也说了不少真诚的“假话”(由于轻信),甚至还说了一些违心的“假话”(高压之下的怯懦)。

假话,不论在什么情况所说,都是短命的!这,自然也给他带来了些负面的影响。

现在看来,“十七年”见他写过这样四类散文:讴歌新生活;赞英雄;颂友谊;怀故人。

照我看来,以第四类“怀故人”的散文最为动情、感人,如《忆鲁迅先生》《秋夜》《一个秋天的早晨》《悼振铎》等,都是些情深意切、韵味悠长的佳作。

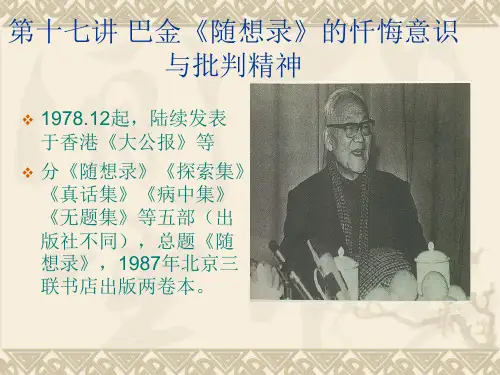

这类作品的成功并非偶然:因为只有在敞开心扉、倾诉真情的篇什中,他的个性气质,他的语言风格——那种早年就已形成的“忧郁的”“哭诉的”笔调,才和这类散文的题材、情绪、格调等一拍即合,达到了因内符外、人文一体的和谐境界,从而获得了读者普遍的青睐!巴金在新时期写的最重要的散文当推《随想录》,这是一本大书,包括《随想录》《探索集》《真话集》《病中集》《无题集》等五个分册,共130篇、42万字,是他的“一生收入总账”,也是他“留给后人的遗嘱”。

二十年前巴金天热不能工作,我常常坐在藤椅上苦思。

脑子不肯休息,我却奈何不得。

“文革”发动到现在整整二十年了。

这是我后半生中一件大事,忘记不了,不能不让它在脑子里转来转去,因此这些天我满脑子都是二十年前的事情。

前些时候我回忆了第二次住院初期的那一段生活,仿佛重温旧梦,又像有人在我面前敲警钟。

旧梦也罢,警钟也罢,总有一点隔岸观火的感觉。

不像刑场陪绑,浑身战栗,人人自危,只求活命,为了保全自己,不惜出卖别人,出卖一切美好的事物。

那种日子!那种生活!那种人与人之间的关系!真是一片黑暗,就像在地狱里服刑。

我奇怪当时我喝了什么样的迷魂汤,会举起双手,高呼打倒自己,甘心认罪,让夺去我做人的权利。

我不是在讲梦话,一九六六年我的确做过这样的事情。

迷魂汤在我身上起过十年的作用。

在一九八三年它还想再一次把我引入梦境,但是用惯了的魔法已经失去迷魂的力量,我说:“我要睁大两只眼睛,看你怎样卷土重来。

”结果过去的还不是终于过去!我才懂得维护自己权利的人不会被神仙、皇帝和救世主吞掉,因为世界上并没有神仙、皇帝和救世主。

事情就是这样:十岁以前我相信鬼,听见人讲鬼故事就想到人死后要经过十座阎王殿,受拷问,受苦刑,我吓得不得了。

不但自己害怕,别人还拿各种传说和各样图画来吓唬我。

那些时候我整天战战兢兢,抬不起头,的确感到“没劲”。

后来不知道怎样,我渐渐地看出那些拿鬼故事吓唬我的人自己并不信鬼,我的信仰便逐渐消失,终于完全消失。

到十五岁的时候可以说我完全不信鬼了。

而且说也奇怪,从此连鬼影也看不见了。

今天回想起二十年前的旧事,我不能不发生一个疑问:“要是那个时候我没有喝迷魂汤又怎么样?”我找到的回答是:倘使大家都未喝过迷魂汤,我们可以免掉一场空前的大灾难;倘使只有少数几个人清醒,我可能像叶以群、老舍、傅雷那样走向悲剧的死亡。

在“文革”受害者中间我只提到三位亡友的名字,因为他们是在这次所谓“革命”中最先为他们所爱的社会交出生命的人。

但是他们每一个都留下不少的作品,让子孙后代懂得怎样爱我们的国家和我们的人民。