丁汝昌评价简要研究述评

- 格式:pptx

- 大小:71.25 KB

- 文档页数:17

丁汝昌:民族气节光耀千秋□吕金成整理编者按丁汝昌(1836—1895),北洋海军首任提督,中国近代史上著名的爱国将领。

原名先达,字禹廷、雨亭,号次章,庐江北乡石嘴头村(今石头镇丁家坎)人。

光绪十四年(1888年)十一月,成为“中国近代第一位海军司令”——北洋海军提督。

今年12月17日,是丁汝昌首任北洋海军提督120周年,庐江县召开了纪念座谈会。

现将部分发言整理刊发,以表缅怀之情。

省政协常委、学习文史委副主任聂皖辉:在100多年前的中日甲午战争中,安徽省庐江县出了一位抗击倭寇的英雄,他,就是载入青史、常为后人称道的丁汝昌。

1894年,中日战争爆发。

这是一场由日本帝国主义者蓄意挑起的侵华战争。

在这场残酷的血腥战争中,身为北洋海军提督的丁汝昌,顽强奋战,誓死不屈,用他的满腔热血,谱写了一曲悲壮的爱国主义赞歌。

今年是丁汝昌首任北洋海军提督120周年,庐江县政协隆重举行纪念座谈会,纪念这位中国近代首位“海军司令”,悼念这位为国捐躯的抗日英雄,这对于缅怀历史,不忘国耻,激励今人,昭示后人,是有着一定的现实意义和历史意义的。

丁汝昌是晚清时代军界的著名人物,他的命运是和清朝的政治命运联系在一起的,是和中华民族的前途和命运联系在一起的。

晚清朝廷腐败,国力衰弱,人心背离,在甲午战争中,北洋海军要想战胜日本海军,几乎是不可能的。

清朝政府的极端腐败及其妥协投降的外交政策,以及帝国主义的阴谋活动,导致了中国在这场战争中的失败,导致了丁汝昌个人命运的悲惨结局。

这是历史的必然。

但腐朽的清朝政府却把丁汝昌作为甲午战争失败的主要责任人,战前问责,战中弹压,战后问罪。

丁汝昌殉国后,其棺柩外面,加上三道铜箍,捆锁起来,外涂黑漆,以示戴罪在身。

这完全是是非的颠倒!好在历史是人民写的,好在历史是客观公正的!宣统二年,丁汝昌终获平反昭雪,魂归故里,名存史册。

丁汝昌是一位爱国将领,是一位抗日英雄。

甲午战起,丁汝昌和北洋海军爱国将士,面对日军的侵略行径,怒火中烧,坚决主张抗击敌人。

丁汝昌“避战保船”辩孙锋许华同志在《福建论坛》(文史哲版)1989年第4期上发表的《李鸿章“避战保船”新探》一文(以下简称“许文”)认为:所谓李鸿章“避战保船”之说,主要见于姚锡光所著之《东方兵事纪略》、蔡尔康编译之《中东战纪本末》等私家著述,而从官方文电档案中可以看出,清廷、李鸿章根本没有命令北洋舰队“避战保船”或株守军港,力主避战保船和株守军港的,是北洋舰队提督丁汝昌。

事实果真如此吗?这是需要进行认真研究的。

一丁汝昌在甲午战争中的战略指导思想是否可以称之为“避战”这需要对丁汝昌在战争各阶段中的表现,分别加以考察。

早在战争爆发之前,丁汝昌对中日之间爆发战争就有所准备。

他见日本不断向朝增兵派舰,战争已不可避免,因而多次致电李鸿章,请求主动出击,先发制敌。

1894年6月24日,镇远舰管带林泰曾在仁川电告日兵登岸,乘夜入汉城时,提出“事至今日,巳无可闪避,不如制敌机先,予敌人以迎头一击,挫其锐锋,”①丁汝昌同意林泰曾的意见,立即转电李鸿章请示。

李鸿章电复:“日虽添军,谣言四起,并未与我开衅,何必请战。

”②6月30日,丁汝昌驰电力争并请“将三船(从仁川)调回,与在威各舰齐作整备,俟陆兵大队调齐,电到即率直往,并力拚战,决一雌雄。

”③7月4日,丁汝昌整备周妥,即请“带镇、致、靖、经、来、济、乙、丙八船,探巡汉江、外冰洋、大同江一带,”但李鸿章认为此行“不过摆架子”,去而无益,并诘问丁:“人皆谓我海军弱,汝自问不弱否?”④7月22日,济远、广乙二舰往牙山护送陆军登陆,丁汝昌再次请战:“昌拟率定、镇、致、靖、经、来、超、甲、丙九船,雷艇二艘,并承平同行。

……倘倭船来势凶猛,即行痛击而已。

”但仍为李鸿章所阻。

⑤这一阶段,丁汝昌的意图是乘敌不备主动出击,争得战略主动权。

假如照此执行,丰岛海战的结果就会完全两样,甚至整个战争局势,也会为之改观。

可惜,此方案未被采纳。

李鸿章不许北洋海军出战,一则是因为他寄希望于英、俄调停,唯恐“衅自我开,难于收束。

水师提督丁汝昌:死后被光绪下旨抄家,15年不许下葬,后人今如何1895年2月12日,在被日军重重包围,已成孤岛的刘公岛上,誓死不降日寇的北洋水师提督丁汝昌眼见本部弹尽粮绝、援军无望,遂面露毅然决然之色,饮下了浸泡着鸦片的毒酒。

曾经亚洲第一的水上舰队在短短7个月的时间内被实力远弱于自己的日本舰队击败,主力尽丧,几乎全军覆没。

辉煌何在,屈辱怎奈,已经被各方压力折磨得憔悴不已的丁汝昌在悲愤和凄凉中壮烈殉国。

丁汝昌以身殉国后,《纽约时报》这样写道:“三名中国海军将领,北洋舰队司令丁汝昌将军、右翼总兵兼“定远”舰舰长刘步蟾将军和张将军,在目前的战争中表现出了比他们的同胞更加坚贞的爱国精神和更高尚的民族气节,他们值得中国的人民引为骄傲。

他们是通过一种令人哀伤的、悲剧性的方式以自杀,来表现出这种可贵品质的。

”今天,我们来说说这位以身殉国的爱国将领,说说他这一生,说说他殉国后的哀荣,说说他后代的故事。

关于丁汝昌的身世,《清史稿》只有寥寥数句:“丁汝昌,字禹廷,安徽庐江人。

”据《丁氏宗谱》记载,丁汝昌的先祖世居安徽凤阳,也就是明朝开国皇帝朱元璋的家乡,元朝末年为躲避刘福通兵祸,丁家世隆、世兴兄弟二人迁居巢湖之滨,分别定居在合肥南乡岗头寺(今庐江县同大镇戴拐村)和庐江北乡石嘴头(今庐江县石头镇丁家坎村)。

丁世兴一支第15代丁灿勋生有二子,长子夭折,次子即丁汝昌,他出生于道光十六年十月初十日(1836年11月18日),原名先达,后改名汝昌。

现今多数人们知道的丁汝昌的童年经历基本是来源于清末诗人陈诗所编撰的《丁汝昌传》:“丁汝昌,字禹廷,北乡石嘴头村人。

少卓荦负奇气。

父灿勋,业农,遣从族父学制豆腐,劳尔无直。

恒念家贫,窃钱奉母,主怪钱少,改纳竹筒。

厥性敏慧,潜以竹竿黏饴而取之如故,咸丰荒旱,父母亦逝。

”丁家世代务农,且家境十分贫寒,故而丁汝昌只读了3年私塾便因家贫被迫辍学,用瘦弱的身躯与父亲一起承担起养家糊口的重担。

丁汝昌以帮人放牛、放鸭、摆渡船赚取微薄的工资,来补贴家用。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢水师提督丁汝昌从太平天国成长起来的虎将导语:寄托大清王朝复兴希望的北洋水师,自1874年开始筹建,历时15年耗资白银一亿两,拥有军舰25艘,官兵四千余人,在当时堪称亚洲第一全球第八。

寄托大清王朝复兴希望的北洋水师,自1874年开始筹建,历时15年耗资白银一亿两,拥有军舰25艘,官兵四千余人,在当时堪称亚洲第一全球第八。

谁能想到,这样一个现代化水师的提督不是皇亲国戚,不是留洋精英,而是出身草莽来自天平天国的将领丁汝昌。

究竟是何种机缘,使年轻草根丁汝昌能够一举成为大清军事领袖?丁汝昌,安徽庐江县人。

少年时父母双亡,1854年无依无靠的他参加了程学启的太平军。

1861年随程学启转投淮军李鸿章旗下,因为做战勇猛,数年内屡立战功,后被授予总兵,获巴协勇图鲁称号,1879年因骁勇忠诚被李鸿章调入北洋海防,成为其心腹。

1888年北洋海军正式成军时被李鸿章荐任提督,统帅整个海军,这一年,他刚43岁。

同时期与丁汝昌年纪相仿的对手,是日本海军司令伊东祐亨,海军学校正规科班出身,毕业后加入日本海军,久经历练精通海战。

而陆军出身,主要战功是镇压农民军,毫无海军经历的丁汝昌,能否胜任海军提督?是否因为李鸿章任人唯亲呢?北洋海军是李鸿章一手创立,十分重视,此处用人一定一是可靠,二是能力,如此才能既控制又驾驭这支舰队。

在短时间内创建一支可立即投入作战的新军,统领必须有深厚的资历和丰富的经验,与其他科班出身将领相比,丁汝昌资历最深、作战经验最丰富、战功最多,恰恰是最佳人选。

丁汝昌(1836~1895. 2.12),大清海军北洋水师提督。

丁汝昌进入海军之后便开始认真研习现代化海军知识,从他留下的生活常识分享。

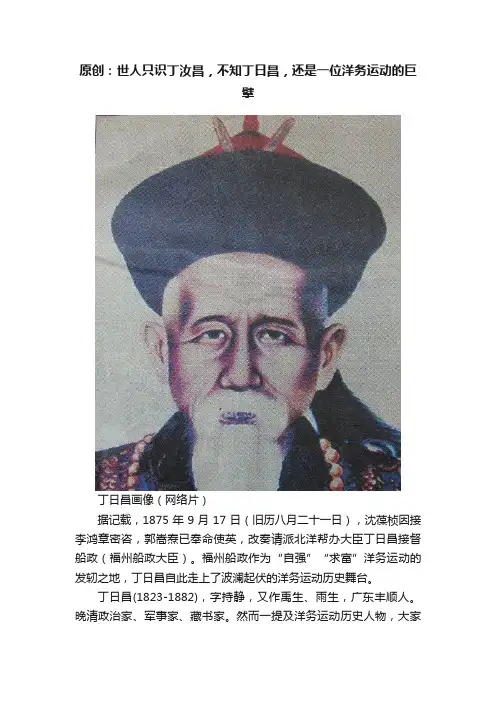

原创:世人只识丁汝昌,不知丁日昌,还是一位洋务运动的巨擘丁日昌画像(网络片)据记载,1875年9月17日(旧历八月二十一日),沈葆桢因接李鸿章密咨,郭嵩焘已奉命使英,改奏请派北洋帮办大臣丁日昌接督船政(福州船政大臣)。

福州船政作为“自强”“求富”洋务运动的发轫之地,丁日昌自此走上了波澜起伏的洋务运动历史舞台。

丁日昌(1823-1882),字持静,又作禹生、雨生,广东丰顺人。

晚清政治家、军事家、藏书家。

然而一提及洋务运动历史人物,大家首先想到的是曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等重量级人物,实际上,在内忧外患、千年未有之变局的晚期时期,在变革图强、风云际会的洋务运动中,丁日昌作为洋务运动一员干将、外交能手、治吏能臣,被李鸿章等洋务运动领袖们的巨大光环遮蔽了,长久湮没在历史长河中,拨开历史云雾,本文撷取丁日昌在推动洋务运动进程中若干历史片段,以此还原其在洋务运动和中国近代海军中所作出的历史功绩。

1863年9月,李鸿章向清政府奏调丁日昌时,评价丁日昌“学识深醇,留心西人秘巧”,希望他能“学习洋人制造各项火器之法”,“来办制造事宜”。

同年秋,丁日昌从广东到上海赴任,随身携带了西洋地图并翻译铸炮各书。

到上海任职后,他协助李鸿章筹划和办理洋务,其洋务思想日趋成熟。

经过不断实践和思考,丁日昌于1867年就整个洋务运动开展向曾国藩上万言书,并通过李鸿章转呈总理衙门,这就是著名的《自强变法条陈》,全面阐述了对中国实施“自强变法”的认识和主张,总理衙门认为《自强条陈》“识议宏远”,“洞见症结”,复函命李鸿章“通盘核计”,这是丁日昌洋务思想成熟的标志,对推动当时洋务运动广泛拓展起到很大促进作用,而且有力影响了清政府和曾国藩、李鸿章等洋务派领袖们的思想,丁日昌也由此成为洋务运动的发轫者之一和重要骨干。

丁日昌到上海赴任,其中最为突出的就是主持创设江南机器制造总局。

旅美幼童(网络片)江南机器制造总局,也称上海机器局、上海制造局或沪局,创立于1863—1864两年间。

如何评价丁汝昌丁汝昌纪念馆在哪里丁汝昌太平军晚清时期北洋舰队的提督丁汝昌,在成为北洋水师一员之前是一名太平军将士,那么丁汝昌太平军之间有何渊源呢?丁汝昌简介中曾提到,他因镇压农民起义而发家,因此称得上是起义军的敌人。

后来投靠太平军,太平军失败后又投靠朝廷。

那么丁汝昌太平军之间发生过什么呢?史料记载丁汝昌生于1836年,家境贫寒,辍学后帮人干活贴补家用。

他十四岁的时候,庐江一带发生了荒旱,他的父母因生病饥饿而逝世。

他走投无路的时候太平军占领了庐江,于是无依无靠的他参加了太平军。

后来太平军在安庆驻扎,丁汝昌就成了程学启的部下。

1861年湘军攻打安庆,在情况危急之时,包括丁汝昌在内的300多士兵翻过城墙向湘军投降,至此丁汝昌太平洋的关系正式宣告结束,他成为太平军的叛军。

后来丁汝昌作为前导,率领军队攻下了太平军的三座营垒,阻断了安庆的交通,致使太平军处境更为艰难。

8月1日湘军将领命丁汝昌和程学启率兵攻打安庆,在战争中太平军包括守将在内的1.6万人全部牺牲。

此次战争后丁汝昌等人得到了湘军的信任,丁汝昌被编入淮军正式参加讨伐太平军的行动,在清政府裁军时他因误会差点被杀,逃回家里。

直到1875年李鸿章在为建立海军招揽人才时,他前来投靠并在北洋水师组建时被任命为提督。

丁汝昌李鸿章丁汝昌李鸿章是甲午战争期间中国水师两位主要人物。

丁汝昌李鸿章,一个海军统领,一个清朝军机大臣,都是晚清著名人物。

李鸿章带头发动的洋务运动最大的产物便是北洋水师,而丁汝昌则是北洋海军最高统领,他被李鸿章提拔,也十分遵从李鸿章的命令,甚至是说唯命是从,两人私交甚密。

丁汝昌原来隶属淮军,后因李鸿章与曾国藩整合军队共同镇压太平天国,丁汝昌才被调往李鸿章门下,后受到李鸿章赏识被提拔为海军将领。

丁汝昌李鸿章二人亦师亦友,丁汝昌被李鸿章一手提拔,但他并不善于指挥海战。

李鸿章注重人的品行,唯人是用,所以出身陆军的丁汝昌被调遣至海军当提督,有些史学家称这一举措已经注定北洋水师的灭亡。

每天了解一位历史名人——丁汝昌丁汝昌(1836年11月18日—1895年2月12日),原名丁先达,字禹亭,号次章,安徽庐江县石头镇人。

清朝晚期将领,官至北洋水师提督。

丁汝昌早年曾参加太平军,随队归顺湘军。

不久,隶属李鸿章淮军,参与镇压太平天国和捻军起义,官至记名提督。

光绪五年(1879年),李鸿章调入北洋水师。

光绪七年(1881年),统率200名北洋水师官兵赶赴英国,接带“超勇”和“扬威”巡洋舰回国。

光绪二十年(1894年),甲午战争爆发,丁汝昌指挥北洋水师与日军展开大东沟海战,后舰队退保威海卫。

光绪二十一年(1895年),威海卫之战中,抗击日军围攻。

未得上峰命令,无奈港内待援,最后在弹尽粮绝、援军未至的情况下,拒绝日军将领伊东祐亨劝降,服食鸦片自尽以谢国人。

宣统二年(1910年),平反昭雪。

人物评价:《清史稿》:甲午之役,海陆军尽覆,辱莫大焉。

汝昌虽有罪,而能以一死报国,尚知畏法。

汝贵、志超丧师失地,遗臭邻邦,靦然求活,终不免於国典,何其不知耻哉?刘体仁:丁汝昌夙将骑兵,以统海师,朝廷用人,自为失当。

汝昌屡受督责,欲战,自知不敌,惟求一死塞责。

大东沟之役,仓卒应敌,不知学理,立定远望台之上,致被震仆;反谓日炮击毁,倾覆受伤。

朝臣不知机械之学,无从指驳。

外人见之,无不匿笑。

然汝昌见危授命,较之临阵脱逃之方伯谦、服毒呼救之刘步蟾,高之奚止一等,于以知旧道德,犹胜于新知识。

丁一平:丁汝昌这种以国家、民族大义为重,忍辱负重,最后时刻尽节以终的崇高品格和爱国精神难能可贵。

这一切不应否定,也不容否定。

历史应当还丁汝昌这个甲午战争最大的悲剧人物以公正。

相关争议:丁汝昌战后长期背负罪责,至今仍争议不断,有很多不实之辞应当加以澄清。

指责丁汝昌的不实之辞主要有三个方面:一说丁汝昌能力不强、指挥无方。

这主要是指他不懂海军专业,领导管理能力不强,造成舰队管理不善。

另外,有人认为丁汝昌担任北洋舰队提督,完全是李鸿章“任人唯亲”的结果。

丁汝昌究竟是不是称职的舰队统帅林森甲午战争无疑是许多国人心中永远的痛,而当大家总结此战中国失利的教训时,许多人都会归咎于李鸿章用人不当,让一个不懂海军的外行丁汝昌来担任北洋水师提督,以至于中国第一支近代化海军舰队全军覆没。

不过也有人说,丁汝昌不是不具备作为一位海军将领的才能,只不过在战时遭遇多方掣肘,他纵有回天之术也无从施展,这才导致北洋水师最后的悲剧。

那么,究竟哪种说法更符合历史的真相?丁汝昌是不是一位称职的舰队统帅呢?出身陆军的外行——丁汝昌:我是“跨界”达人好不好?众所周知,丁汝昌是陆军将领出身。

但将领尤其是高级将领,其升迁的过程本身就是一个不断学习、积累、成长的过程。

在此过程中,工作领域的变动是很常见的。

尽管丁汝昌出身陆军,但从其1879年出任北洋海防兵船督操开始,到1894年甲午战争爆发,这里面有15年的时间。

这期间他确实也在拼命学习,一点点提升自己的业務素养。

在水师的日常管理与训练中,丁汝昌与英、德等外籍教官和技术人员交流时毫不露怯,给洋人留下了“专业”“务实”的印象。

英国人就说:“能把如此多不同型号的船只组成一支舰队并且作战,放眼当下世界各国海军将领,除丁汝昌外,诚不多矣!”碌碌无为无所建树——北洋水师:我是如何壮大的?据现有史料的记载来看,丁汝昌在执掌北洋水师后的种种表现是可圈可点的。

首先,他十分注重对官兵的培训工作。

1887年刚买回致、经、靖、来四艘“远”字号军舰时,他就与英籍教官琅威理每日不停重复阵型、组队、协同与损管演练,其强度颇大,以至于叶祖珪、林永升等留洋将领都颇有怨言。

但得益于此,水师官兵练就了相当扎实的基本功。

黄海大战中,他们仅靠目测及六分仪等简陋的观瞄手段,却打出了19.5%的火炮命中率。

而装备了最新式光学瞄准镜的日本海军,命中率却只有12.5%。

其次,老丁对舰队的管理非常上心。

那时候的军舰都是以蒸汽机为主动力的,所以舰队每天都需要大量煤炭。

一次丁汝昌发现送过来的煤炭少了10吨。

丁汝昌究竟是英雄还是狗熊?畏敌避战指挥失当:丁汝昌究竟是英雄还是狗熊?丁汝昌是清末北洋水师提督(总司令),甲午海战中的关键人物,以往不少论著都对其大加颂扬、说他作战勇敢,指挥镇定,最后“严辞拒绝”敌人的诱降,“坚持不屈”服毒自杀,并将其收入“历代名将”、“历代爱国将领”一类辞典。

然而,查阅有关史料,发现根本不是那么一回事:1、丁汝昌本是太平军的叛徒,并依此而升官发迹:丁汝昌于1853年参加太平军,驻安庆。

1861年随程学启叛反,编入湘军,为哨官,授千总。

1862年拨入淮军刘铭传所部,不久升营官,领马队。

后在作战中先后担任了马队的参将、副将。

1868年,因对捻军作战有功,授总兵,加提督衔,赐协勇巴图鲁勇号。

1874年,朝廷“裁兵节饷”,丁汝昌被置于“闲散”之列,便致书抗议。

刘铭传曾拟“命将召至而戮之”,丁汝昌因此而逃到巢县汪郎中村,僻居数年。

1877年,蒙光绪召见,奉旨发往甘肃差遣。

不久,又因“回籍措资,伤病复发,呈清咨部展限”,仍回故里。

1879年,面谒李鸿章,留北洋水师差遣。

1880年,去英国购置超勇、杨威两艘快船。

1883年,授天津镇总兵,赏黄袍马褂。

1888年,授北洋水师提督。

以上丁汝昌的发迹史,一般教科书、论著和辞典均只字不提,使人们对丁汝昌无法有一个完整的认识。

2、以外行领导内行执掌海军,埋下了甲午战败的祸根:丁汝昌之所以担任北洋水师提督,完全是李鸿章想将北洋舰队据为已有,推行“任人唯亲”路线的结果。

丁虽有陆战经验,但对海战却茫然无知,这种以外行领导内行的做法,首先就铸下了大错。

然而,一些学者却为其开脱罪责,认为这是“因军官多福州船政学堂出身的闽籍人,他以淮军陆将孤寄其上,威令难行,操练松弛”。

但问题的严重性还不在这里,如果他努力学习,加强对士兵的操练,仅仅缺少治理海军的经验和才干,还是可以弥补的,可惜的是他还缺少作为将帅的“德”:一是生活腐败。

史载:丁汝昌“性情浮华,毫无韬略,虽为海军统帅,而平日宿娼聚赌,并不在营中居住……”;二是不善处理与下级军官的关系。

丁汝昌:回天乏力的海军提督丁汝昌人物小传:丁汝昌(1836.11.18~1895. 2.12),字禹廷,安徽省庐江县人,1888年出任北洋海军提督。

甲午事迹:指挥黄海海战、威海卫之战。

丁汝昌,原名先达,号次章。

1836年出生于安徽巢县一个农民家庭。

战乱中参加了军队,在战争中成长为一名高级军官。

但是,丁汝昌的“辉煌”不是在马背上,而是在军舰上,自从当上了北洋舰队的长官,他的命运便注定了。

以往史料认为,丁汝昌早年投奔了太平军,后跟随程学启一起转投湘淮军成为了一名骑兵军官。

等到剿灭了太平军之后,丁汝昌又北上剿捻,一路拼杀,官至总兵。

实际上,他本来就是淮军,而且真的干过几天“水师”。

丁汝昌非李鸿章钦点1874年,战争基本结束,清政府“裁军节饷”,刘铭传计划裁撤丁汝昌的马队三营,丁汝昌致书抗议,刘铭传大怒,欲杀之。

丁汝昌闻讯,逃回巢县老家才免了杀身之祸。

同一年,日本人侵略台湾。

李鸿章挑起了“海防大筹议”力主购买铁甲舰。

当李鸿章获得了“督办北洋海防事宜”的权力时,赋闲在家的丁汝昌想起了老领导。

他找到李鸿章,希望得到新的机会。

李鸿章素知丁汝昌“才略武勇”,就对他说:“省三(刘铭传)与尔有隙,我若用尔,则与省三龃矣”。

当时,知道丁汝昌能打仗的人还不止李鸿章,在军政两界与李鸿章明争暗斗的陕甘总督左宗棠同样想用丁汝昌,并从西征战前线发来调令。

李鸿章不愿丁汝昌西行,便以丁汝昌“伤病复发”为由,把他留在天津。

北洋水师提督的位子是朝野焦点,丁汝昌就成了党政之人。

时人普遍认为,丁汝昌的骑兵出身是他最大的硬伤。

又因为北洋水师在甲午战争中全军覆灭,大家便相信,正是由于丁汝昌对海军一窍不通,才导致了北洋水师的一败涂地。

并且,丁汝昌能当上北洋水师提督,不是因为其出色的才能,完全是李鸿章的私心。

的确,丁汝昌出身淮军,又是李鸿章的嫡系,但这并不是全部。

经过近年最新的研究,丁汝昌一开始就参加了刘铭传统率的铭军,并且有过“水师”的经历——当时铭军在河网密布的江南地区和太平军作战,急需水师,丁汝昌参加的就是铭军水师营。

丁汝昌简介[3篇]以下是网友分享的关于丁汝昌简介的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

丁汝昌简介第一篇黄海海战1894年(清光绪二十年)9月,在中日甲午战争中,中日两国海军主力在黄海北部大东沟海域进行的一场战役规模的海战,亦称大东沟海战。

是年8月1日,中日两国宣战,战争在陆上和海上两个战场全面展开。

随著日本陆军在朝鲜半岛节节北进,日本海军联合舰队也向北推进到朝鲜半岛仁川至大同江口一带驻泊,企图切断中国至朝鲜的海上运输线,寻机同中国海军主力决战,歼灭北洋海军,夺取黄海和渤海制海权,为实施其在中国渤海湾登陆并进行陆上战略总决战的计划创造条件。

9月16日,北洋海军提督丁汝昌奉命率舰队主力18艘舰只,护送运输船载陆军4000人至鸭绿江口大东沟登陆,增援平壤。

次日上午登陆完毕后,舰队准备返航。

11时许,由海洋岛向东北方向搜索的日本联合舰队在大东沟海域发现北洋舰队,随即准备实施攻击,北洋舰队立即启航迎战。

丁汝昌发出作战命令:姊妹舰对舰,构成基本战斗单元,全舰队一律以舰首对敌;各舰随同旗舰运动。

北洋舰队10艘主战军舰排成雁行阵(横队)迎敌,铁甲舰“定远”和“镇远”居中,左翼依次为巡洋舰“靖远”、“致远”、“广甲”和“济远”;右翼依次为巡洋舰“来远”、“经远”、“超勇”和“扬威”。

在列阵过程中,由于各舰航速不一,北洋舰队的迎战队形实际成为“定远”和“镇远”突前的不规则横队。

另外,巡洋舰“平远”、“广丙”及2艘鱼雷艇位于主战舰艇编队右翼后方,未列入迎战队列;炮舰“镇中”和“镇南”及2艘鱼雷艇,进入大东沟护卫陆军登陆,未及随舰队返航。

日联合舰队12艘军舰则以纵队迎战:第一游击队4舰依次居前;本队6舰依次居后;“西京丸”和“赤诚”2舰列于本队后尾左侧(非战斗侧)。

当双方舰队驶距6.4海里时,日联合舰队第一游击队稍向左转向,准备攻击北洋舰队右翼。

12时50分,双方舰队相距约3.2海里时,北洋舰队首先发炮,战斗开始。

甲午海战丁汝昌突然大脑崩溃:导致战败丁汝昌陆战身经百战海战一窍不通现在论及北洋水师战败的原因,一般都认为是因为日本联合舰队,航速更快,速射炮更多,清军装备落后造成的。

其实原因没有那么简单。

其根源还是在北洋水师的高层领导身上,一个是北洋水师提督丁汝昌,另一个是北洋水师副提督德国人汉纳根,这2个人都是陆军出身,没有一个是海军专业出身的,完全是外行领导内行。

海军提督丁汝昌早年是造反的太平军士兵,后来是清军淮军军官,在陆战中身经百战,但由于“未涉海军门径”,“不谙管驾,亦不知水战诸法、西国文字,虽追随前教习琅提督多年,不过略识皮毛而已”,“他不能训练他的下级军官,海军的专门技术,海军的科学教育,他知道的也很有限”。

图为清国新购战舰“致远”号,在德国造船厂下水前的情形。

船上悬挂德国旗,船尾镶有清国海军标志的龙形铭牌。

动力系统采用双引擎螺旋桨驱动,是同时代最新型战舰。

日本提督是留学英国高材生通晓海军李鸿章之所以选他统帅北洋舰队,表象是“海军军官皆年青,资望不足以统驭全军”,而深层的原因则是培植自己的势力。

反观日本方面,联合舰队司令为海军中将伊东佑亨。

此人自幼对海军兴趣浓厚,早期留学英国海军,明治维新后即加入海军。

其职业履历包括炮兵、航海、多舰舰长、造船所长,海军大学校长等,是集行政、技术与学术多重角色于一身的职业海军。

丁汝昌学历是三年私塾喜欢赌钱喝酒海军经略海洋,是一个知识密集型,技术密集型军种。

他的统帅需要对海军知识,海洋经济和海军技术有极其深刻的理解。

丁汝昌一个只读过三年私塾,10岁就失学出外帮人放牛、放鸭,做豆腐的学历,根本不足以担任世界排名第8的北洋水师的提督。

丁汝昌在陆战中,非常勇猛,被赐协勇巴图鲁勇号。

但是对于海军确是一窍不通的门外汉,最多就是就任海军提督以后,工作之余看看相关书籍,凭借他三年私塾的水平,实际上也不会深刻了解近代铁甲舰海军的精髓。

丁汝昌就任海军提督完全是李鸿章…任人唯亲‟的产物。

【2.12】是非成败丁汝昌这是馒头说第232 篇文章今天要说的这个人他的名字总是和一场海战是连在一起的因为那场海战是一场耻辱的败局所以这个人似乎也总是以一个窝囊的形象出现在我们的印象中……【今日由头】1895年2月12日丁汝昌自杀11895年2月12日,刘公岛,深夜。

丁汝昌的面前的桌子上,摆着一杯葡萄酒。

在写完给李鸿章的最后一封信后,丁汝昌拿起了酒杯。

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

”只是催的并不是琵琶声,而是刘公岛港口外,数十艘日本军舰的隆隆炮火声。

而眼前的那杯酒,也并非葡萄美酒,因为里面溶着生鸦片。

丁汝昌是准备它来告别自己生命的。

没有人知道,丁汝昌在举起酒杯的那一刹那,心里究竟在想什么。

在酒入口的一刹那,丁汝昌五十九年的人生,终于划上了一个句号。

而他麾下那支曾号称“亚洲第一,世界第八”的北洋舰队,也就此灰飞烟灭。

丁汝昌21836年,丁汝昌出生在安徽庐江县的石头镇。

丁汝昌的出身很贫苦,父亲丁灿勋务农为生,所以丁汝昌只读了三年私塾,就靠帮人放牛、放鸭、摆渡等等,补贴家用。

在1850年代,很多穷苦人家的孩子都去跟着做一件事,那就是参加太平天国的起义——丁汝昌也没有例外。

1854年,在太平军占领庐江后,父母双亡的丁汝昌就参加了太平军,成为程学启(后来苏州杀降事件的主角之一)的部下,驻扎在安庆。

1861年,曾国藩的湘军合围安庆。

程学启带着丁汝昌等300多人在夜里翻越城墙,投降了清朝。

这也是丁汝昌后世被不少人诟病的第一个地方:变节。

对于前来投降的程学启部,当时在前线统兵的曾国藩弟弟曾国荃并不信任,之后每逢战斗,都将他们放在最前列,胜则最好,败则炮灰。

但程学启和丁汝昌因为熟悉太平军的里里外外,作战又勇敢,所以一路出生入死,屡立战功,而且毫发无伤。

1861年8月,安庆终于被破,立下大功的程学启升任游击,做了湘军“开”字营的营官(相当于营长),而丁汝昌做了哨官(相当于连长)。

程学启确实比较会带兵打仗,李鸿章也比较倚重他。

丁汝昌事迹材料丁汝昌是中国一位杰出的数学家和教育家,以其卓越的贡献和杰出的教学才能闻名于世。

以下是丁汝昌的事迹。

丁汝昌生于1929年,是江苏淮安人。

他在南京大学数学系毕业后,加入了中国科学院数学研究所,成为其中一位著名的学者。

他在数学领域做出了多项重要的贡献,尤其是在代数数论和整数论研究方面取得了杰出成就。

丁汝昌的研究成果丰富多样,其中最为重要的是他的“多项式取值问题”和“可逆根号问题”的研究。

他证明了一个重要的猜想,即“多项式取值问题”对于任意大于1的整数都有解,这一结果被认为是整数论领域的重大突破。

而在“可逆根号问题”中,他揭示了根号的连分数展开性质,这对于复杂的数学问题的研究具有重要意义。

丁汝昌的研究成果获得了国内外学术界的广泛认可和赞誉。

他荣获了多项国家级的科研奖励,包括国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖一等奖等。

此外,他还被聘为多所高校的客座教授,并受邀到世界各地进行学术交流和讲座。

除了在数学研究方面的成就,丁汝昌还以其杰出的教学才能赢得了广泛的赞誉。

他担任南京大学和清华大学的教授多年,并培养了大批优秀的数学人才。

他深受学生喜爱,被誉为“数学界的鲁迅”,因为他的教学风格生动幽默,总是能用简单易懂的语言讲解复杂的数学问题,使得数学对学生们变得容易和有趣。

丁汝昌不仅致力于数学的研究和教学,还在数学教育改革方面有重要的贡献。

他主持了一系列重要的数学教育改革项目,推动了数学教育的创新和提高。

他提倡培养学生的数学兴趣和创造力,注重培养学生的问题解决能力和思辨能力,对中国数学教育的发展起到了重要的推动作用。

丁汝昌在2008年被评为“中国杰出发明家”,被誉为中国数学界的泰斗。

他的研究成果和教育贡献在国内外产生了广泛而深远的影响,为中国的数学事业做出了巨大贡献。

丁汝昌是一位杰出的数学家和教育家,他的事迹将永远被人们纪念和敬仰。

2004年11月合肥学院学报(社会科学版)第21卷第4期Nov.2004Journal of Hef ei U niversity(Social Sciences)V ol.21,No.4丁汝昌事迹辨正夏中南(庐江县牛首中学,安徽庐江 231521)[摘 要]通过对丁汝昌提督北洋水师,尤其是中日甲午战争爆发至自尽于提督任上这段时间的史料进行梳理,来重新探讨丁汝昌对旅顺、威海之失的责任问题,并对其“杀身”作出重新的价值评定。

[关键词]丁汝昌;李鸿章;北洋舰队;威海卫防御战[中图分类号]K256.3 [文献标识码]A [文章编号]1672-920X(2004)04-0031-05 丁汝昌,名先达,字禹廷、雨亭,号次章,今安徽省庐江县石头镇丁坎人。

生于1836年11月18日,卒于1895年2月11日夜,时年六十岁。

近四十年的军旅生涯,从一介草民至北洋水师提督,可谓战功赫赫。

然而却在威海之战中吞烟膏自尽于提督任上。

死后的丁汝昌“以获谴,典弗及”,①且祸及子孙。

至“宣统二年,海军部立,旧将请赐 ,始复官”①。

丁先生已矣,可百年历史却没有给他盖棺定论,争论颇多。

如梁任公“海军提督丁汝昌,以北洋败残兵舰,降于日本,于是中国海陆兵力遂尽”[1]。

梁世灿先生认为“综观丁汝昌在甲午战争时期的主要表现,他算不上一个爱国将领,罪过大于他的一点功劳”[2]。

戚其章先生及中学历史教科书中持“爱国将领说”。

笔者以为,以上观点,褒贬过分,有失公允。

本文通过对丁汝昌在甲午战争期间段的史料进行梳理和辨正,认为对清廷和北洋舰队来说,丁是尽职而未尽责的北洋守门人,对日的诱降和浩威等的逼降,丁有民族气节。

一管之见,缺陷在所难免,请予指正。

1 丰岛海战1894年朝鲜东学党起义,给明治维新之后急欲推行其大陆政策的日本提供了“征韩”的契机。

清廷认为宗主国地位已受到挑战,鉴于日在韩的军事力量已处于绝对优势,为彰宗主国的实力,并加强驻牙山叶志超的实力,决定出兵,此时舆论开始指责丁汝昌。