丁汝昌:中国近代第一位海军司令

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

作者: 汪金玉

出版物刊名: 军事历史

页码: 50-51页

主题词: 丁汝昌;抗倭;中日甲午战争;满清政府;水师提督;以身殉国;北洋海军;避战;威海卫;北洋水师

摘要:<正> 1894年,在中日甲午战争中,满清政府海军的最高统帅——北洋水师提督丁汝昌,率领水师官兵奋力抗倭,最后以身殉国,这一爱国主义壮举,受到人们的景仰和传颂。

丁汝昌(1836—1895),原名先达,字禹廷,号次章,安徽庐江人。

曾参加太平军,隶属程学启部下。

成丰十一年(1861年)夏,程学启率部降清,丁汝昌也被编入清军。

光绪5年(1879。

2004年11月合肥学院学报(社会科学版)第21卷第4期Nov.2004Journal of Hef ei U niversity(Social Sciences)V ol.21,No.4丁汝昌事迹辨正夏中南(庐江县牛首中学,安徽庐江 231521)[摘 要]通过对丁汝昌提督北洋水师,尤其是中日甲午战争爆发至自尽于提督任上这段时间的史料进行梳理,来重新探讨丁汝昌对旅顺、威海之失的责任问题,并对其“杀身”作出重新的价值评定。

[关键词]丁汝昌;李鸿章;北洋舰队;威海卫防御战[中图分类号]K256.3 [文献标识码]A [文章编号]1672-920X(2004)04-0031-05 丁汝昌,名先达,字禹廷、雨亭,号次章,今安徽省庐江县石头镇丁坎人。

生于1836年11月18日,卒于1895年2月11日夜,时年六十岁。

近四十年的军旅生涯,从一介草民至北洋水师提督,可谓战功赫赫。

然而却在威海之战中吞烟膏自尽于提督任上。

死后的丁汝昌“以获谴,典弗及”,①且祸及子孙。

至“宣统二年,海军部立,旧将请赐 ,始复官”①。

丁先生已矣,可百年历史却没有给他盖棺定论,争论颇多。

如梁任公“海军提督丁汝昌,以北洋败残兵舰,降于日本,于是中国海陆兵力遂尽”[1]。

梁世灿先生认为“综观丁汝昌在甲午战争时期的主要表现,他算不上一个爱国将领,罪过大于他的一点功劳”[2]。

戚其章先生及中学历史教科书中持“爱国将领说”。

笔者以为,以上观点,褒贬过分,有失公允。

本文通过对丁汝昌在甲午战争期间段的史料进行梳理和辨正,认为对清廷和北洋舰队来说,丁是尽职而未尽责的北洋守门人,对日的诱降和浩威等的逼降,丁有民族气节。

一管之见,缺陷在所难免,请予指正。

1 丰岛海战1894年朝鲜东学党起义,给明治维新之后急欲推行其大陆政策的日本提供了“征韩”的契机。

清廷认为宗主国地位已受到挑战,鉴于日在韩的军事力量已处于绝对优势,为彰宗主国的实力,并加强驻牙山叶志超的实力,决定出兵,此时舆论开始指责丁汝昌。

汝昌是应当被歌颂的民族英雄发表时间:2014-07-20 23:17来源:大江晚报责任编辑:张清晨翁飞供图近日,记者走访了安徽省文史馆,就丁汝昌的是非功过请教了安徽历史文化研究中心主任、省文史研究馆馆员、历史学博士翁飞。

海军副司令曾拜访丁汝昌故居翁飞博士告诉记者,2013年5月,现任中国人民海军副司令丁一平中将专门来到庐江县丁坎村,考察丁汝昌故居,当时有海军学术研究所几位专家陪同。

丁一平看到故居一片残败凋敝的情形,万般感慨。

今年4月份,丁一平在《参考消息》上,撰写了一篇《中国人民解放军海军副司令员:还北洋海军将领公正评价》的文章,文章表示,对于甲午战争的失败,至今仍有人将失败的主要责任归结于以丁汝昌为首的北洋海军将领,甚至指责他们是造成失败的祸首,在北洋海军主要将领身上几乎都背负有不公正的评价,这不能不说是历史的遗憾。

丁汝昌重伤后仍坚持督战研究丁汝昌多年的翁飞介绍说,1894年9月,丁汝昌率舰队与日本联合舰队在黄海大东沟遭遇决战。

这也是人类历史上蒸汽军舰之间第一次大规模的对战。

开战不久,丁汝昌就在炮战中受了重伤,他拒绝进舱休息,包扎了伤口就坐在甲板上督战,激励将士与日军血战。

在激战中,3艘日舰受重创逃离战场,日本旗舰也被打得失去作战能力。

在大战近5个小时后,日本联合舰队气衰力竭,仓皇逃走。

但北洋水师也损失严重,4艘舰只沉没。

其中“致远”号在管带邓世昌指挥下奋勇搏战,勇冠全军,最后在直冲敌队准备撞沉日舰的途中被击中沉没。

邓世昌“以阖船俱没,义不独生”,抱着爱犬沉入海中。

光绪皇帝为他亲赐挽联“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”,给予极高评价。

而在激战中活下来的丁汝昌的境遇就没有这么好,清政府指责他畏葸迁延,节节贻误,决定拿他交刑部治罪。

北洋水师将领们闻讯请李鸿章设法挽回,请朝廷收回成命。

就这样,对丁汝昌的处置暂时拖了下来。

丁汝昌战死沙场,大节不亏在包围了威海军港后,日本联合舰队司令伊东佑亨将劝降书送交给丁汝昌。

清朝海军将领名号

清朝海军将领有丁汝昌、邓世昌等。

丁汝昌(1836年-1895年),晚清爱国海军将领。

原名先达,字禹廷,号次章,安徽庐江人,后移居巢县(今安徽巢湖市)。

邓世昌(1849年10月4日-1894年9月17日),男,汉族,原名永昌,字正卿,广东广府人,籍贯广东番禺县龙导尾乡(现为广州市海珠区),清末北洋水师将领,民族英雄。

他是中国最早的一批海军军官中的一个,是清朝北洋舰队中“致远”号的舰长。

1894年中日甲午战争时为致远号巡洋舰管带(即舰长)。

1894年9月17日在黄海海战中壮烈牺牲,谥壮节公,追封太子少保衔。

除了丁汝昌和邓世昌,清朝时期著名的海军将领还有林永升、刘步蟾、萨镇冰、程璧光等。

他们都在中国近代海军史上留下了重要的一页,为中国的海防事业做出了巨大的贡献。

甲午战争惨败,丁汝昌自杀殉国,清政府为什么不安葬他本文导读:(丁汝昌画像)自两次鸦片战争后,清政府痛定思痛,决定开展自救行动,以李鸿章、左宗棠等人为首的几位重臣,更是强烈呼吁开展洋务运动,与世界接轨。

也就在这一时期,李鸿章看到列强均以海战挑衅中国,他以长远的眼光认为,此时正是三千年大变革时期。

因此,他一再上疏恳请加强海防建设。

最终,得到光绪和慈禧首肯后,由他牵头,创建了北洋水师。

工欲善其事,必先利其器。

想要和环伺的列强对峙,必须强化武器装备,并训练出一支应战上勇武有谋略的新式水军。

当然,这一切都需要钱,需要很多很多钱,这对清政府来说,无疑是一笔很大的开支。

有人做事,必然有人议论。

当时清政府内部党派争斗非常严重。

其中光绪的老师翁同龢作为“帝党”,因与李鸿章有私仇,于是,只要李鸿章有动作,他都要弹劾。

不仅如此,还发动依附他的清流派集体弹劾,给李鸿章制造困难。

如此还不算,当时翁同龢为户部尚书,负责管钱。

李鸿章多次写申请,想支钱添置军舰。

但翁同龢都以无钱为由拒绝了他。

因此从光绪十四年起,北洋水师就再也没有添置过军舰。

也就在这个时候,丁汝昌投奔了李鸿章,并被李鸿章任命为水师提督,也就是统帅的职务。

丁汝昌早先参加过太平军,后来又投降湘军。

在李鸿章和曾国藩整合湘军和淮军,共同攻打太平天国时,丁汝昌被调到李鸿章的军队中。

丁汝昌作战勇猛,受到了李鸿章的器重。

丁汝昌是个寡言少语的人,为人实在,对李鸿章更是言听计从。

因此李鸿章视他为心腹,这也是为何要把专业不对口的他,空降到北洋水师的原因。

丁汝昌深知自己的不足,到了北洋水师后,他不断学习近代海战知识。

1888年,丁汝昌奉命率邓世昌、林泰曾等人赴英国,接收新购置的“超勇”、“扬威”巡洋舰。

在回国的途中,他亲自制定了航路图,可见他已经是个颇为内行的水师指挥了。

除了自身的学习,丁汝昌还操练水师,在海防建设上给予了许多建议。

比如1891年,他率舰队到日本访问,发现日本海军正大肆扩张。

丁汝昌(1836~1895)

中国清末海军爱国将领。

字禹廷。

安徽庐江人。

早年参加太平军,后叛投湘军,不久改隶淮军,参与镇压太平军和捻军,官至记名提督。

光绪五年(1879),任北洋海防差用。

十四年,任北洋海军提督。

二十年六月中岛海战后,带领北洋海军诸将察看被日舰击伤的济远舰,并改装了其他各舰的防护设施;八月十八日,在黄海海战中,因指挥失误,致北洋海军受重创,被革职留任。

在威海卫之战中,率北洋海军困守威海港和刘公岛,被日军海陆围攻,陷于绝境,仍坚持抵抗,严拒日本联合舰队司令长官伊东祐亨的劝降和美国人马格禄(即J.麦克卢尔)等的投降要挟,决心战至船没人尽而后已。

二十一年正月十七日夜,丁汝昌见援兵已绝,突围无望,遂服毒自尽。

关于丁汝昌的诗《悼丁汝昌》原文:黄海风悲浪泣哀,汝昌忠勇赴泉台。

北洋舰队英魂在,虽败犹荣史册栽。

一、衍生注释:“黄海”指黄海海战发生的地点。

“汝昌”即丁汝昌,他在黄海海战及威海卫战役等事件中扮演重要角色。

“泉台”指代死亡之处。

二、赏析:这首诗开篇就营造出一种悲壮的氛围,“风悲浪泣哀”,把自然景象拟人化,仿佛大海都在为丁汝昌的逝去而哀伤。

诗中肯定了丁汝昌的忠勇,即使北洋舰队战败,但他们的英勇形象如同英魂长存,而且他们的事迹应该被记载在史册之上,表达了对丁汝昌及北洋舰队将士的敬重之情。

三、作者介绍:作者佚名,可能是一位对甲午海战历史有着深刻认识,对丁汝昌满怀敬意的人。

四、运用片段:当我在参观甲午海战纪念馆的时候,看到丁汝昌的事迹,脑海里就浮现出“黄海风悲浪泣哀,汝昌忠勇赴泉台。

北洋舰队英魂在,虽败犹荣史册栽。

”的诗句。

我就想啊,丁汝昌在那样艰难的处境下,依然坚守,就像在狂风巨浪中的灯塔。

这诗里的每一个字,不就是对他最好的纪念吗?这可比那些华丽的辞藻却空洞无物的文章强太多了!《赞丁汝昌》原文:汝昌壮志守疆陲,海战拼杀意不摧。

兵败犹存英烈气,名垂青史永光辉。

一、衍生注释:“疆陲”这里指沿海的边疆,是北洋舰队守卫的地方。

二、赏析:诗的首句直接点明丁汝昌有着守卫边疆的壮志,在海战中,即使面临强大的敌人,战斗意志也不会被摧毁。

最后两句说出虽然兵败,但是他的英烈之气长存,必然会在历史上留下光辉的一笔。

整首诗简洁有力地歌颂了丁汝昌的英勇和他的历史意义。

三、作者介绍:同样作者不可考,应是一位敬重丁汝昌英雄气概的后人。

四、运用片段:我的历史老师在课堂上讲甲午战争的时候,提到丁汝昌。

我一下就想到“汝昌壮志守疆陲,海战拼杀意不摧。

兵败犹存英烈气,名垂青史永光辉。

”这诗就像一把钥匙,打开了我对丁汝昌敬意的大门。

我想啊,要是当时的人都像丁汝昌一样有坚定的意志,那战争的结果会不会不一样呢?丁汝昌真的是一个英雄,就像夜空中最亮的星,在历史的长河中闪耀。

如何评价丁汝昌丁汝昌纪念馆在哪里丁汝昌太平军晚清时期北洋舰队的提督丁汝昌,在成为北洋水师一员之前是一名太平军将士,那么丁汝昌太平军之间有何渊源呢?丁汝昌简介中曾提到,他因镇压农民起义而发家,因此称得上是起义军的敌人。

后来投靠太平军,太平军失败后又投靠朝廷。

那么丁汝昌太平军之间发生过什么呢?史料记载丁汝昌生于1836年,家境贫寒,辍学后帮人干活贴补家用。

他十四岁的时候,庐江一带发生了荒旱,他的父母因生病饥饿而逝世。

他走投无路的时候太平军占领了庐江,于是无依无靠的他参加了太平军。

后来太平军在安庆驻扎,丁汝昌就成了程学启的部下。

1861年湘军攻打安庆,在情况危急之时,包括丁汝昌在内的300多士兵翻过城墙向湘军投降,至此丁汝昌太平洋的关系正式宣告结束,他成为太平军的叛军。

后来丁汝昌作为前导,率领军队攻下了太平军的三座营垒,阻断了安庆的交通,致使太平军处境更为艰难。

8月1日湘军将领命丁汝昌和程学启率兵攻打安庆,在战争中太平军包括守将在内的1.6万人全部牺牲。

此次战争后丁汝昌等人得到了湘军的信任,丁汝昌被编入淮军正式参加讨伐太平军的行动,在清政府裁军时他因误会差点被杀,逃回家里。

直到1875年李鸿章在为建立海军招揽人才时,他前来投靠并在北洋水师组建时被任命为提督。

丁汝昌李鸿章丁汝昌李鸿章是甲午战争期间中国水师两位主要人物。

丁汝昌李鸿章,一个海军统领,一个清朝军机大臣,都是晚清著名人物。

李鸿章带头发动的洋务运动最大的产物便是北洋水师,而丁汝昌则是北洋海军最高统领,他被李鸿章提拔,也十分遵从李鸿章的命令,甚至是说唯命是从,两人私交甚密。

丁汝昌原来隶属淮军,后因李鸿章与曾国藩整合军队共同镇压太平天国,丁汝昌才被调往李鸿章门下,后受到李鸿章赏识被提拔为海军将领。

丁汝昌李鸿章二人亦师亦友,丁汝昌被李鸿章一手提拔,但他并不善于指挥海战。

李鸿章注重人的品行,唯人是用,所以出身陆军的丁汝昌被调遣至海军当提督,有些史学家称这一举措已经注定北洋水师的灭亡。

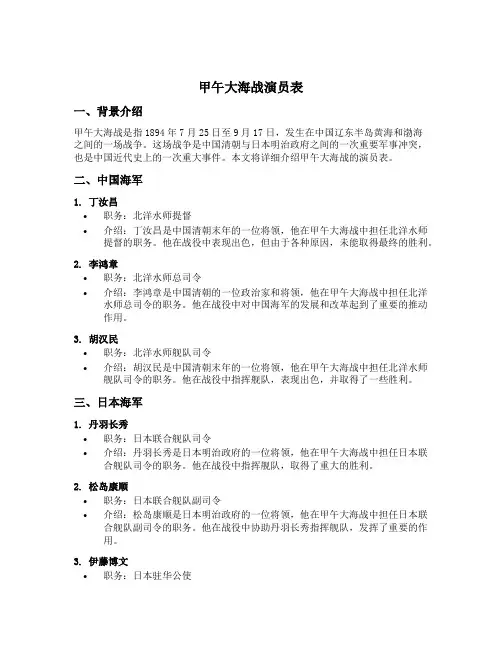

甲午大海战演员表一、背景介绍甲午大海战是指1894年7月25日至9月17日,发生在中国辽东半岛黄海和渤海之间的一场战争。

这场战争是中国清朝与日本明治政府之间的一次重要军事冲突,也是中国近代史上的一次重大事件。

本文将详细介绍甲午大海战的演员表。

二、中国海军1. 丁汝昌•职务:北洋水师提督•介绍:丁汝昌是中国清朝末年的一位将领,他在甲午大海战中担任北洋水师提督的职务。

他在战役中表现出色,但由于各种原因,未能取得最终的胜利。

2. 李鸿章•职务:北洋水师总司令•介绍:李鸿章是中国清朝的一位政治家和将领,他在甲午大海战中担任北洋水师总司令的职务。

他在战役中对中国海军的发展和改革起到了重要的推动作用。

3. 胡汉民•职务:北洋水师舰队司令•介绍:胡汉民是中国清朝末年的一位将领,他在甲午大海战中担任北洋水师舰队司令的职务。

他在战役中指挥舰队,表现出色,并取得了一些胜利。

三、日本海军1. 丹羽长秀•职务:日本联合舰队司令•介绍:丹羽长秀是日本明治政府的一位将领,他在甲午大海战中担任日本联合舰队司令的职务。

他在战役中指挥舰队,取得了重大的胜利。

2. 松岛康顺•职务:日本联合舰队副司令•介绍:松岛康顺是日本明治政府的一位将领,他在甲午大海战中担任日本联合舰队副司令的职务。

他在战役中协助丹羽长秀指挥舰队,发挥了重要的作用。

3. 伊藤博文•职务:日本驻华公使•介绍:伊藤博文是日本明治政府的一位政治家和外交官,他在甲午大海战中担任日本驻华公使的职务。

他在战役中起到了重要的外交和政治作用。

四、战役过程1. 开战前的准备•中国北洋水师和日本联合舰队都进行了充分的战前准备工作,包括舰队调配、人员培训和装备更新等。

2. 第一阶段:黄海海战•1894年9月17日,中国北洋水师与日本联合舰队在黄海展开激战。

双方舰队进行了激烈的交战,但最终中国北洋水师战败,失去了多艘战舰。

3. 第二阶段:渤海海战•1894年9月17日至10月12日,中国北洋水师和日本联合舰队在渤海继续战斗。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

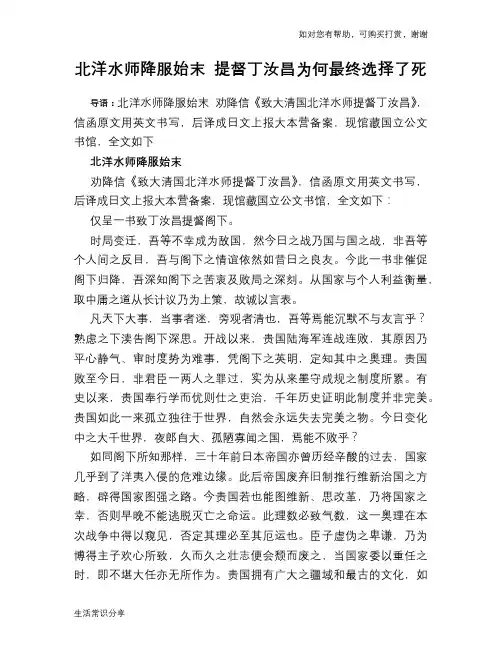

北洋水师降服始末提督丁汝昌为何最终选择了死

导语:北洋水师降服始末劝降信《致大清国北洋水师提督丁汝昌》,信函原文用英文书写,后译成日文上报大本营备案,现馆藏国立公文书馆,全文如下

北洋水师降服始末

劝降信《致大清国北洋水师提督丁汝昌》,信函原文用英文书写,后译成日文上报大本营备案,现馆藏国立公文书馆,全文如下:仅呈一书致丁汝昌提督阁下。

时局变迁,吾等不幸成为敌国,然今日之战乃国与国之战,非吾等个人间之反目,吾与阁下之情谊依然如昔日之良友。

今此一书非催促阁下归降,吾深知阁下之苦衷及败局之深刻。

从国家与个人利益衡量,取中庸之道从长计议乃为上策,故诚以言表。

凡天下大事,当事者迷,旁观者清也,吾等焉能沉默不与友言乎?熟虑之下渎告阁下深思。

开战以来,贵国陆海军连战连败,其原因乃平心静气、审时度势为难事,凭阁下之英明,定知其中之奥理。

贵国败至今日,非君臣一两人之罪过,实为从来墨守成规之制度所累。

有史以来,贵国奉行学而优则仕之吏治,千年历史证明此制度并非完美。

贵国如此一来孤立独往于世界,自然会永远失去完美之物。

今日变化中之大千世界,夜郎自大、孤陋寡闻之国,焉能不败乎?

如同阁下所知那样,三十年前日本帝国亦曾历经辛酸的过去,国家几乎到了洋夷入侵的危难边缘。

此后帝国废弃旧制推行维新治国之方略,辟得国家图强之路。

今贵国若也能图维新、思改革,乃将国家之幸,否则早晚不能逃脱灭亡之命运。

此理数必致气数,这一奥理在本次战争中得以窥见,否定其理必至其厄运也。

臣子虚伪之卑谦,乃为博得主子欢心所致,久而久之壮志便会颓而废之,当国家委以重任之

生活常识分享。

丁汝昌究竟是英雄还是狗熊?畏敌避战指挥失当:丁汝昌究竟是英雄还是狗熊?丁汝昌是清末北洋水师提督(总司令),甲午海战中的关键人物,以往不少论著都对其大加颂扬、说他作战勇敢,指挥镇定,最后“严辞拒绝”敌人的诱降,“坚持不屈”服毒自杀,并将其收入“历代名将”、“历代爱国将领”一类辞典。

然而,查阅有关史料,发现根本不是那么一回事:1、丁汝昌本是太平军的叛徒,并依此而升官发迹:丁汝昌于1853年参加太平军,驻安庆。

1861年随程学启叛反,编入湘军,为哨官,授千总。

1862年拨入淮军刘铭传所部,不久升营官,领马队。

后在作战中先后担任了马队的参将、副将。

1868年,因对捻军作战有功,授总兵,加提督衔,赐协勇巴图鲁勇号。

1874年,朝廷“裁兵节饷”,丁汝昌被置于“闲散”之列,便致书抗议。

刘铭传曾拟“命将召至而戮之”,丁汝昌因此而逃到巢县汪郎中村,僻居数年。

1877年,蒙光绪召见,奉旨发往甘肃差遣。

不久,又因“回籍措资,伤病复发,呈清咨部展限”,仍回故里。

1879年,面谒李鸿章,留北洋水师差遣。

1880年,去英国购置超勇、杨威两艘快船。

1883年,授天津镇总兵,赏黄袍马褂。

1888年,授北洋水师提督。

以上丁汝昌的发迹史,一般教科书、论著和辞典均只字不提,使人们对丁汝昌无法有一个完整的认识。

2、以外行领导内行执掌海军,埋下了甲午战败的祸根:丁汝昌之所以担任北洋水师提督,完全是李鸿章想将北洋舰队据为已有,推行“任人唯亲”路线的结果。

丁虽有陆战经验,但对海战却茫然无知,这种以外行领导内行的做法,首先就铸下了大错。

然而,一些学者却为其开脱罪责,认为这是“因军官多福州船政学堂出身的闽籍人,他以淮军陆将孤寄其上,威令难行,操练松弛”。

但问题的严重性还不在这里,如果他努力学习,加强对士兵的操练,仅仅缺少治理海军的经验和才干,还是可以弥补的,可惜的是他还缺少作为将帅的“德”:一是生活腐败。

史载:丁汝昌“性情浮华,毫无韬略,虽为海军统帅,而平日宿娼聚赌,并不在营中居住……”;二是不善处理与下级军官的关系。

丁汝昌的坚持“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

”只是,催的并不是琵琶声,而是刘公岛港口外,数十艘日本军舰的隆隆炮火声。

而眼前的那杯酒,也并非葡萄美酒,因为里面溶着生鸦片,丁汝昌是准备用它来告别自己生命的。

没有人知道,丁汝昌在举起酒杯的那一刹那,心里究竟在想什么。

在酒入口的一瞬间,丁汝昌59年的人生划上了句号。

而他麾下那支曾号称“亚洲第一,世界第八”的北洋舰队,也就此灰飞烟灭。

战功突出1836年,丁汝昌出生在安徽庐江县的石头镇。

丁汝昌出身很贫苦,父亲丁灿勋务农为生,丁汝昌只读了3年私塾,就靠帮人放牛、放鸭、摆渡等补贴家用。

1854年,在太平军占领庐江后,父母双亡的丁汝昌参加了太平军,成为了后来的淮军将领程学启的部下,驻扎在安庆。

1861年,曾国藩的湘军合围安庆。

程学启带着丁汝昌等300多人在夜里翻越城墙,投降清朝。

对于前来投降的程学启部,当时在前线统兵的曾国藩弟弟曾国荃并不信任,之后每逢战斗,都将他们放在最前列,胜则最好,败则充当炮灰。

但程学启和丁汝昌因为熟悉太平军的里里外外,作战又勇敢,所以一路出生入死,屡立战功,而且毫发无伤。

1861年8月,安庆终于被破,立下大功的程学启升任游击,做了湘军“开”字营的营官(相当于营长),而丁汝昌做了哨官(相当于连长)。

程学启确实比较会带兵打仗,李鸿章也比较倚重他。

没多久,曾国藩命李鸿章组建“淮军”,并配了湘军几个营作为支持,丁汝昌所在的“开”字营也在其中。

他坐着火轮,随着李鸿章浩浩荡荡地开往江南。

自此,丁汝昌和李鸿章开始联系在了一起。

丁汝昌到底会不会打仗?当然会。

如果丁汝昌不会打仗,不会在到江南没多久之后,就被名将刘铭传看中,调入自己的“铭”字营担任哨官。

之后,丁汝昌随刘铭传消灭捻军,统帅骑兵。

等到东捻军被消灭的时候,丁汝昌已经官拜总兵,授提督衔。

那一年,丁汝昌也就32岁。

应该说,他的顶戴花翎,还是靠自己的战功打出来的。

但在战事基本结束后,识时务的曾国藩一声令下,湘军开始裁军。

丁汝昌:晚清北洋海军提督

丁汝昌

晚清北洋海军提督。

字禹廷。

安徽庐江人。

早年参加太平军,后随队叛投湘军,不久改隶淮军,参与对太平军和捻军作战,官至记名提督。

1879年(清光绪五年),被李鸿章调北洋海防差用。

1881年1月,率北洋水师官兵200余人赴英国,接带清政府在英订购的“超勇”和“扬威”巡洋舰回国。

1888年,北洋海军正式成军,出任北洋海军提督。

在任职期间对北洋海军和北洋海防的建设有所建树。

1891年,率舰队访问日本。

鉴于日本海军的发展,回国后曾陈请清政府再购新舰,增强北洋海军实力,以防外患,未被采纳。

1894年7月丰岛海战后,命令加强各舰防护,以备再战。

9月中旬,奉命率北洋舰队主力护送运兵船队赴大东沟,17 日准备返航时发现日本舰队,即令舰队起锚迎敌。

由于舰队所取接敌队形严重失当,加之负伤后中断指挥,北洋舰队遭受重创,被革职留任。

(见黄海海战)1895年1月30日~2月11日,在威海卫之战中,指挥北洋舰队抗击日军围攻,但株守港内消极待援,终致北洋海军陷入绝境。

他坚持抗敌报国立场,严拒日本联合舰队司令长官伊东祐亨的劝降和北洋海军洋员瑞乃尔等的逼降,临危不惧,坚守指挥岗位,在援军已绝,突围难成的情况下,服毒自尽,以身殉国。

百科知识竞赛判断题答案1.我国第一个奥运会冠军是(许海峰)。

2.我国最大的海叫(南海)。

3.我国现存最早的兵书是(《孙子兵法》)。

4.我国古代"三十六计"中的最后一计指(“走为上”计)。

5.我国举行的北京奥运会是第(第二十九届)届。

6.我国的火警电话号码是(119 )。

7.被称为“诗圣”的唐代诗人是( 杜甫)。

8.“孤帆远影碧空尽"的下一句是(惟见长江天际流)。

9.围棋棋盘共有(361 )个交叉点。

10.史称“卧龙先生”的是(诸葛亮)。

11.新上任的第56届美国总统名叫(奥巴马)。

12.我国改革开放的总设计师是(邓小平)。

13.填歇后语:骑驴看唱本——(走着瞧)。

14.我国第一个实现太空行走的宇航员叫(翟志刚)。

15.大陆捐赠给台湾的两只大熊猫分别叫(团团)、(圆圆)。

16.我国古代南北朝时期的大数学家祖冲之,在世界上第一次把圆周率推算到小数点后第(7 )位。

17.世界上最早出现的一部优秀诗歌总集是我国的(诗经)。

18.我国的(乐山大佛)是世界第一大佛。

19.冬不拉是我国(哈萨克族)族的乐器,马头琴是我国(蒙古族)族的乐器。

()。

20.人的感觉器官,捕获外界信息有90%以上是通过(视觉)获得的。

21.电灯的发明者是(爱迪生),电话的发明者是(贝尔)。

22.体育正式马拉松比赛的距离是(42.195KM )。

23.在“赤壁之战”、“ 负荆请罪”、“三顾茅庐”和“草船借箭”四个故事中,(负荆请罪)不是三国故事。

24.世界上最大的广场是(北京天安门广场)。

25.巢湖是我国五大(淡水湖)之一。

26.世界上最早的地铁是在哪个国家(英国)。

27.鸟类中最小的鸟叫(蜂鸟)。

28.天空中出现的彩虹顶部是什么颜色(红)。

29.代表电子邮件的英文单词是(email )。

30.我国的国画“四君子”是指(梅、兰、竹、菊)。

31.月亮本身不会发光,我们所见到的月光,实际上是月亮反射的(太阳光)。

丁汝昌与甲午海战

苏小东

【期刊名称】《安徽史学》

【年(卷),期】2005(000)003

【摘要】在甲午海战中,丁汝昌作为中国海军参战部队北洋舰队的统帅,其作用无疑十分重要.但丁汝昌究竟能够发挥出什么样的作用,既取决于其自身的素质,也受到他周围各种因素的制约.如果全面考察就会发现,战争爆发后,丁汝昌这位并不称职的海军提督,率领着一支实力不强、士气低落和保障不力的舰队,在决策者或盲目或保守的作战指挥下,被动消极地与日本舰队进行了三次交锋,最终以他本人的自杀和北洋海军残余兵力的投降结束了这场海战乃至整个战争.战争实践表明,仅就海军本身而言,中国当时还没有成长出符合近代化要求的海军将领,丁汝昌当然也不例外.

【总页数】19页(P85-103)

【作者】苏小东

【作者单位】海军航空工程学院,海军历史研究中心,山东,烟台,264001

【正文语种】中文

【中图分类】K256.3

【相关文献】

1.论甲午海战后丁汝昌谎报军情的原因 [J], 王绪渊

2.甲午战争中的皖籍爱国将领丁汝昌 [J], 刘殿滨

3.试论丁汝昌在甲午海战中的过失 [J], 庞嘉咏;何少伟;陈永祥

4.甲午海战中水师提督丁汝昌功过的再考析 [J], 羊非;李富轩

5.略论甲午中日海战中之丁汝昌 [J], 张凤翔

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

丁汝昌:中国近代第一位海军司令作者:李厚木来源:巢湖日报发布时间:2010-08-13 09:23 [打印] [大中小]今年2月,是中国近代第一位海军司令丁汝昌逝世115周年。

丁汝昌,字禹廷,祖籍我市庐江县石头镇,后迁居巢区汪郎中村。

其人生经历传奇而坎坷。

贫寒出身当兵谋生清道光十六年十月初十巳时(1836年11月18日上午),庐江县丁家坎村贫苦农民丁灿勋喜得一子。

丁家赤贫,便把改变家境的希望寄托在这个孩子的身上,起了个吉祥的名字:“先达”。

意欲有朝一日能率先发达,出人头地,光宗耀祖。

为实现这个理想,小先达的父母从牙齿缝里刮下点银两,7岁起便把他送进私塾读书3年,后因生活所迫不得不停学帮工维持生计。

十几岁时,父亲送他到同族伯父家的豆腐坊一边帮工、一边学徒,没有工钱,只图眼前糊嘴和日后出路。

可是伯母经常打骂,无法忍受,丁先达便产生寻机另找出路的想法。

咸丰元年(1851年)庐江一带一连数月没下透雨,庄稼干得点着火,父母双双卧病在床,食不果腹的丁家无钱治病。

年幼的丁先达眼睁睁地望着父母双双病饿而死。

据当地人传说,丁先达父母死亡时买不起棺材,只能将家中的木柜作为棺材而葬之。

年仅14岁的丁先达自此便成了孤儿。

1854年1月18日,太平军来到庐江。

丁先达觉得机会已到,毅然抛下手中的活计,投入其行列,混碗饭吃。

自此,开始了他漫长多变的军旅生涯。

这年他18岁。

作战勇异初有发迹丁先达当兵后就参加了庐江争夺战。

不久,又随部驻守当时的安徽省城安庆。

1861年,安庆太平军被湘军围困,丁先达随其上司投降湘军。

此后改名丁汝昌。

在湘军中他作战勇敢,表现颇佳,攻克安庆后,论功行赏,丁汝昌升任千总,充当营哨官,属最基层军官,大体相当于现在中尉以下军衔、排级军官。

当时李鸿章正在组建淮军,丁汝昌随营被曾国藩拨归李鸿章部下。

同治元年(1862年)春夏之交,丁汝昌等随李鸿章乘轮船前往上海镇压太平军。

八月,配合刘铭传与太平军作战,刘铭传见丁汝昌“骁果异之,乞置帐下”。

意思是看他作战异常英勇果敢,请李鸿章将丁汝昌调入他的部下,仍充哨官,领兵100人。

很快改领马队,升任营官,授参将。

大体相当于现在校官军衔、团级军官。

同治三年(1864年),太平天国败亡。

丁汝昌又因功升为副将,大体相当于现在师级军官。

统先锋马队3营,随刘铭传北上,与另一支起义军——捻军作战。

同治七年(1868年),捻军失败,丁汝昌授总兵,加提督衔。

大体相当于现在少将军衔、军级军官。

赐协勇巴图鲁勇号(荣誉称号)。

恩师请命海防留任同治十三年(1874年),清政府决定裁军节饷,刘铭传拟裁去丁汝昌部马队3营,丁汝昌致书抗议,刘铭传怒其不执行命令,欲杀之。

丁汝昌闻讯,驰归故乡,幸免一难。

回家的这一年丁汝昌38岁。

拼死拼活干了20年,原本想今后会有更大发迹,既可济世救民,又可光宗耀祖,如今却是竹篮打水——一场空。

丁汝昌懊恼至极。

光绪三年(1877年)丁汝昌的机会又来了。

当时甘肃正发生一起牧民起义,清政府派兵剿灭,正需用人。

丁汝昌接到朝廷指令将他派往甘肃镇压起义军。

丁汝昌不大愿意到那苦寒之地,便抱着一线希望去拜见自己过去在淮军的顶头上司、老恩师、时任直隶总督兼北洋通商事务大臣的李鸿章,恳求其能否为自己另谋良差。

恰巧,当时李鸿章正在筹建海军,正需用人。

李鸿章素知丁汝昌“才略武勇”,欣然答应留下,便以丁汝昌“伤病复发”为由,奏请将他暂留麾下。

光绪五年(1879年),清政府从英国订购的“镇东”、“镇西”、“镇南”、“镇北”4艘蚊子船来华,北洋军舰日多。

李鸿章奏准将丁汝昌留北洋海防差遣,派充炮船督操。

历练有素拜命提督光绪六年(1880年)底,李鸿章为了使丁汝昌得到锻炼,便派他带队到英国接收订购的“超勇”、“扬威”号巡洋舰。

在英期间,丁汝昌不辜负李鸿章所望,抓住这次难得的机会,尽量多看多闻多访,增长自己的见识。

他先后拜访了英国海军司令和高级军官,并与当时一些著名的军舰设计师会晤。

观看了最新型军舰的图纸和模型。

还特意绕道德国,视察了中国在这里订购的正在建造中的“定远”舰。

此外,他还先后在英、法、德诸国参观了炮台、军港、造船厂和兵工厂等。

欧洲之行使丁汝昌大开眼界,对西方近代海军有了较深的了解。

此次赴英接舰困难重重,险境多多,差点丧命,历时一年,行程万里,于第二年底回国,圆满完成了艰巨任务。

光绪八年(1882年)六月,朝鲜京城爆发兵变,国内局势大乱,日本借机出兵朝鲜。

清政府派丁汝昌率舰开赴朝鲜平息事态。

丁汝昌以擒获兵变祸首朝鲜太上皇李■应为先机,使日本干涉朝鲜的计划落空。

随后李鸿章上奏,称丁汝昌久历戎行,才明识定,前往英国督带快船回华,创练水师,讲求西法,能耐劳苦,此次扬威域外,足张国体。

清政府赏丁汝昌穿黄马褂,这在当时是极高的政治待遇。

此后的数年中,丁汝昌率领海军操练、巡洋、处理日常事务,成为北洋海军中不可替代的人物。

光绪十四年(1888年)秋季,清政府定北洋海军官制,颁《北洋海军章程》,北洋海军正式成军。

李鸿章奏准丁汝昌任海军提督。

至此丁汝昌真正成为中国有史以来第一位海军司令。

甲午力竭以身殉国光绪二十年(1894年),七月一日,中日甲午战争爆发。

丁汝昌夹在以光绪为代表的“帝党”主战派和以慈禧为代表的“后党”主和派的争斗之间,左右为难。

清政府给丁汝昌所下命令,前后矛盾,混乱不堪。

既要其远行寻找日本舰队决战,又命令舰队不得远离。

丁汝昌不知如何是好,难有作为。

一些别有用心的朝廷官员借机指责他,清廷欲降旨革职。

因李鸿章的辩护,才暂免处分。

八月十八日,护送陆军赴朝后正准备返航的北洋舰队与日本海军遭遇,黄海海战爆发。

战斗开始后不久,丁汝昌即被炮火所伤,但仍坚持坐镇于舰首甲板上指挥,以励士气。

经过近5小时的鏖战,中日双方互有损伤,难分胜负。

此后,丁汝昌屡被革职,屡被留任,甚至差点被清廷下令交到刑部治罪,在部属的请愿和李鸿章的极力申辩下,清廷才改令,待其手头事务结束后,解送刑部。

丁汝昌当时所处的环境虽十分恶劣,但他仍力图振作,召集诸将,筹商水陆战守事宜。

十二月二十五日,日军在荣成登陆,陆上清军虽奋力抵抗,还是败退,陆上炮台落入敌手,使得日军得以从陆上后路包抄、海上正面进攻北洋海军。

北洋海军腹背受敌,局势十分严峻。

丁汝昌力撑危局,亲率将士多次击退日军的水陆夹攻,展示出海军将士临危不惧、宁死不屈的英雄气概。

但终因敌众我寡,力量悬殊,丁汝昌再也无力抵抗了。

三十日,即光绪二十年除夕,日方乘机送来劝降书,不仅许以保全性命,而且还有高官厚禄相送。

丁汝昌不为所动,决心死战到底,以身殉国,以保民族气节、国格、人格。

劝降与反劝降僵持到春节正月十七,丁汝昌获悉陆路援军彻底无望,岛上已是弹尽粮绝后,当晚服鸦片自杀,延至次日清早辞世。

丁汝昌死后,军中败类假丁汝昌名义向日军投降,至此北洋海军全军覆没。

甲午海战的失败并非丁汝昌一人之过,主要是政治上的昏庸腐败、装备上的落后陈旧、战略上的战和不定等原因。

特定的历史条件决定了丁汝昌的悲剧结局。

清政府花巨资筹建的北洋海军葬送在丁汝昌之手,当然饶不了丁汝昌,加之政治斗争的攻击,光绪下旨“籍没家产,不许下葬”。

直至宣统二年(1910年),在有正义感人士力争下,清廷为丁汝昌平反昭雪。

民国元年(1912年),灵柩始归葬于无为县西乡小鸡山梅花地。

新中国成立后,人民政府为丁汝昌重修墓葬,并为其树碑立传,在原北洋海军驻地威海刘公岛建立了丁汝昌纪念馆,海内外无数游客前往瞻仰凭吊,这也算是对爱国将领丁汝昌的慰藉了,英雄的在天之灵也得以安息了。

寻踪后裔多有出息丁汝昌有二子:长子丁代龄。

花翎五品衔。

代龄生一子,丁发聪。

丁发聪生三子:丁荣沐、丁荣澍、丁荣涛。

丁荣澍解放前为新四军做了许多工作,解放后在家乡任教。

丁荣涛于1948年参加革命。

入伍后,被分在解放军巢南四分区医疗队,曾授过奖章。

1956年转业到巢湖地区医疗卫生部门工作至离休。

次子丁代禧,诰授通议大夫,二品衔江苏候补道。

代禧生四子:丁发俊、丁发宽、丁发泽、丁发惠。

丁发俊清朝花翎候补县,生二子:丁荣寿、丁荣根。

丁发惠武艺高强,曾在冯玉祥手枪队任副队长。

后被冯玉祥派去支援延安,写过一封家书说:随队出征,若有不幸也是家庭之光荣。

从此,再无音讯。

想必献身沙场。

丁发宽生二子:丁荣武、丁荣勋。

丁发泽生三子:丁荣经、丁荣纶、丁荣绅。

丁荣纶在抗日战争中英勇牺牲,成为革命烈士。

丁发惠生二子:丁荣纲、丁荣纬;三女:丁亚华、丁亚芳、丁亚苏。

丁亚华1939年参加新四军,与时任团长的张■秀结为伉俪。

此后,丁亚华随张■秀转战南北,出生入死,为国为民作出了不可磨灭的贡献。

其夫张■秀上将,曾任中顾委委员、昆明军区司令员。

13岁参加红军,戎马生涯数十年,解放后还率部抗美援朝,电影《英雄儿女》中的高师长,就是以他事迹为原型的。

老将军著有回忆录《军旅生涯》,于2009年8月病逝,享年95岁。

丁亚华现居北京。

其子孙大多在部队任职,其中长子张政民中将,曾任云南省军区副司令员,参加过对越自卫还击战,荣立3等功,现离休。

丁亚华弟丁荣纬、妹丁亚苏等也都是解放前参加革命的,都作出了一定的贡献。

丁亚苏曾任解放军81医院内科副主任医师,全国“三八红旗手”,荣立一等功一次,其他立功达10次之多,参加过抗美援朝,获朝鲜人民共和国军功章,现离休,住南京。

丁汝昌的后代大多乐善好施,这也是丁汝昌遗传下来的家风。

丁汝昌曾在自己极度困难的情况下还捐资家乡庐江办学。

捐助家乡巢县高林修路、修庙。

军中谁家有困难、有大事,他都有援助。

有时还自己出资奖励有功将士。

他的后裔大多也是如此。

抗日战争时期,曾孙丁荣澍常开仓接济新四军粮食,还从自家院中的花台下挖出埋藏的银元供新四军购买枪弹打日寇。

先后就有其孙媳妇张德媛,曾孙辈丁亚华、丁亚苏,第五代孙辈丁昌仁、丁昌明、丁爱平、丁晓明、丁小龙,第五代外孙张卫民,第六代孙女儿丁楚凡等十多人向国家捐出数十件丁汝昌的文物。

这些文物有龙凤团花桌围、六十寿屏、武官上朝服、盔甲、石印盒、砚台、西餐具等。

表现出高尚的无私奉献精神。

这些文物分别收藏在威海市中国甲午战争博物馆、安徽省文物管理部门和国家军事博物馆。