元明清戏剧3(南戏)

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:73

1.汤显祖的《南柯记》出自于唐人李公佐的小说《南柯太守传》。

2.徐渭著有《南词叙录》,是第一部研究南戏的著作。

3.《醒世姻缘传》又名《恶姻缘》,写的是冤冤相报的两世姻缘的故事。

4.“红学”是指研究《红楼梦》的一种专门学问,“五四”前的代表是(索隐派)。

5.(京剧)的诞生,标志着花部对雅部的胜利。

6.清前期推崇南宋姜夔、张炎词风的代表词人是(朱彝尊)。

7.王士禛诗歌理论的主要主张是(神韵说)。

8.代表清骈文最高成就的作家是(汪中)。

9.晚明思想和文学革新的旗手是(李贽)。

10.以创作水浒戏知名的元杂剧作家有(康进之、高文秀)。

11.下列小说属于四大“谴责小说”的是(《老残游记》、《二十年目睹之怪现状》、《官场现形记》、《孽海花》)12.公安派提出的主要主张是“_独抒性灵,不拘格套_”。

13.夏完淳《别云间》:“三年羁旅客,今日又南冠”。

“南冠”意为_囚犯___。

14.《狱中杂记》的作者方苞是清代重要古文流派__桐城__派的开创者。

15.在元散曲作家中,(马致远)是成就最高、最有影响的一家。

16.反对前后七子拟古主义最有力的文学流派是(公安派)。

17.汤显祖的名作《牡丹亭》属于(传奇)18.《登太白楼》的作者王世贞是(明代人)19.《席方平》中主持正义的神是(九王)20.元代剧作家纪君祥创作的《赵氏孤儿》是一部著名的历史悲剧,剧中表现了屠岸贾的残暴奸诈,突出了程婴等义士赴汤蹈火的牺牲精神。

21.明代很多剧作取材于《水浒传》,如李开先创作的《宝剑记》演林冲被逼上粱山的故事.沈憬的《义侠记》演英雄武松的故事。

22.四大南戏之—的《拜月亭》是根据元杂剧作家关汉卿的杂剧《闺怨佳人拜月亭》改编的。

23.明代剧作家王骥德的杂剧《男王后》反映了晚明文人的激情纵欲、追求世俗享乐的感情。

24.在元杂剧剧本中,剧中人物的言语称为宾白。

25.明代剧作家孟称舜的杂剧《桃源三访》,集中体现了他对戏曲婉丽风格的理论主张。

26.(科范),简称“科”,指的是元杂剧中的动作、表情的舞台提示,或指舞台效果。

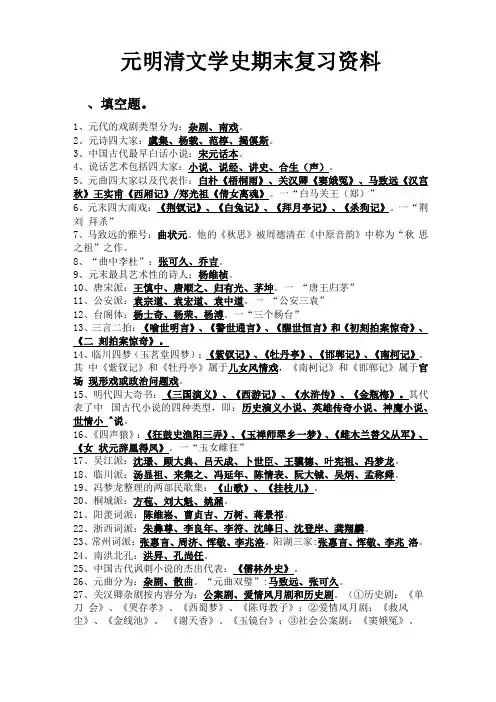

元明清文学史期末复习资料、填空题。

1、元代的戏剧类型分为:杂剧、南戏。

2、元诗四大家:虞集、杨载、范椁、揭傒斯。

3、中国古代最早白话小说:宋元话本。

4、说话艺术包括四大家:小说、说经、讲史、合生(声)。

5、元曲四大家以及代表作:白朴《梧桐雨》、关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》王实甫《西厢记》/郑光祖《倩女离魂》。

一“白马关王(郑)”6、元末四大南戏:《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》。

一“荆刘拜杀”7、马致远的雅号:曲状元。

他的《秋思》被周德清在《中原音韵》中称为“秋思之祖”之作。

8、“曲中李杜”:张可久、乔吉。

9、元末最具艺术性的诗人:杨维桢。

10、唐宋派:王慎中、唐顺之、归有光、茅坤。

一“唐王归茅”11、公安派:袁宗道、袁宏道、袁中道。

一“公安三袁”12、台阁体:杨士奇、杨荣、杨溥。

一“三个杨台”13、三言二拍:《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》和《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》。

14、临川四梦(玉茗堂四梦):《紫钗记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》。

其中《紫钗记》和《牡丹亭》属于儿女风情戏,《南柯记》和《邯郸记》属于官场现形戏或政治问题戏。

15、明代四大奇书:《三国演义》、《西游记》、《水浒传》、《金瓶梅》。

其代表了中国古代小说的四种类型,即:历史演义小说、英雄传奇小说、神魔小说、世情小 ^说。

16、《四声猿》:《狂鼓史渔阳三弄》、《玉禅师翠乡一梦》、《雌木兰替父从军》、《女状元辞凰得凤》。

一“玉女雌狂”17、吴江派:沈璟、顾大典、吕天成、卜世臣、王骥德、叶宪祖、冯梦龙。

18、临川派:汤显祖、来集之、冯延年、陈情表、阮大铖、吴炳、孟称舜。

19、冯梦龙整理的两部民歌集:《山歌》、《挂枝儿》。

20、桐城派:方苞、刘大魁、姚鼐。

21、阳羡词派:陈维崧、曹贞吉、万树、蒋景祁。

22、浙西词派:朱彝尊、李良年、李符、沈皞日、沈登岸、龚翔麟。

23、常州词派:张惠言、周济、恽敬、李兆洛。

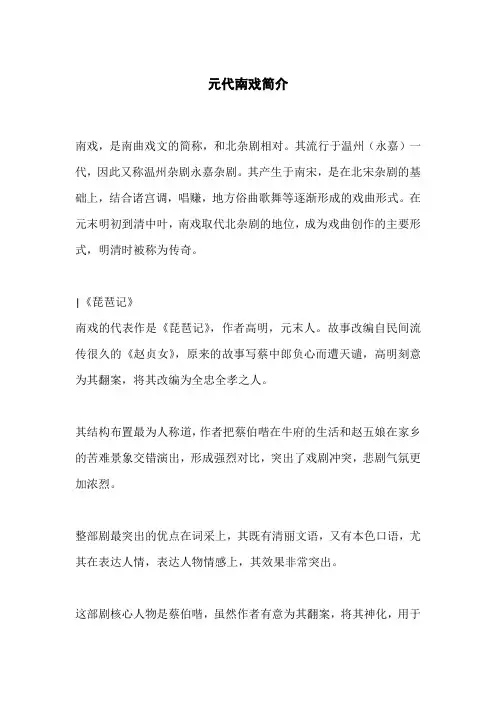

元代南戏简介南戏,是南曲戏文的简称,和北杂剧相对。

其流行于温州(永嘉)一代,因此又称温州杂剧永嘉杂剧。

其产生于南宋,是在北宋杂剧的基础上,结合诸宫调,唱赚,地方俗曲歌舞等逐渐形成的戏曲形式。

在元末明初到清中叶,南戏取代北杂剧的地位,成为戏曲创作的主要形式,明清时被称为传奇。

|《琵琶记》南戏的代表作是《琵琶记》,作者高明,元末人。

故事改编自民间流传很久的《赵贞女》,原来的故事写蔡中郎负心而遭天谴,高明刻意为其翻案,将其改编为全忠全孝之人。

其结构布置最为人称道,作者把蔡伯喈在牛府的生活和赵五娘在家乡的苦难景象交错演出,形成强烈对比,突出了戏剧冲突,悲剧气氛更加浓烈。

整部剧最突出的优点在词采上,其既有清丽文语,又有本色口语,尤其在表达人情,表达人物情感上,其效果非常突出。

这部剧核心人物是蔡伯喈,虽然作者有意为其翻案,将其神化,用于宣扬伦理道德,但实际上其体现出来的思想是复杂的。

他不再是一个背亲弃妇的负心汉,而是一个在出仕和退隐,以及各种社会压力之下陷入矛盾的文人形象,尤其在所谓三不从的情节中表现出来。

他是个孝子,父亲让他去应考,他不得不从,他辞婚,牛丞相不从,他辞官,朝廷不从。

因此其写的其实是封建各种伦理道德条目之间的冲突,这就很有黑格尔悲剧理论的色彩了(笑)。

《琵琶记》的艺术成就要比其他的南戏明显高出一截来,这是因为作者高明是本来就是颇有才学的文人,《琵琶记》又是他精心创作的作品。

其在民间创作的基础上,把戏文的剧本创作提高到一个新水平,在南戏发展史上的地位颇类似于杂剧发展史上的关汉卿,被称为南戏之祖。

(读到这段,如果让苏童匿名去女频网文站写女频的常用题材,宫斗人神恋什么的,不知道能不能有类似的效果)|《拜月亭》等其他南戏元代南戏除了《琵琶记》之外,还有四大名戏之说,包括《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》,而《拜月亭》在其中最为突出。

《拜月亭》原本没有流传下来,只有明人改本流传下来。

一般认为作者是元施惠,但存疑。

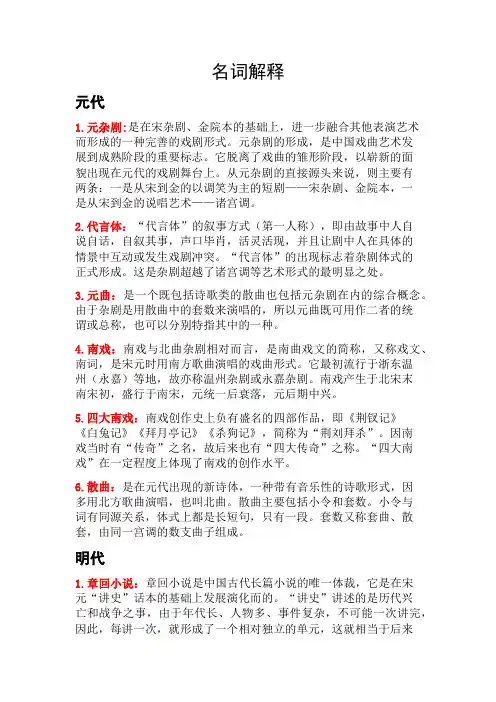

名词解释元代1.元杂剧:是在宋杂剧、金院本的基础上,进一步融合其他表演艺术而形成的一种完善的戏剧形式。

元杂剧的形成,是中国戏曲艺术发展到成熟阶段的重要标志。

它脱离了戏曲的雏形阶段,以崭新的面貌出现在元代的戏剧舞台上。

从元杂剧的直接源头来说,则主要有两条:一是从宋到金的以调笑为主的短剧——宋杂剧、金院本,一是从宋到金的说唱艺术——诸宫调。

2.代言体:“代言体”的叙事方式(第一人称),即由故事中人自说自话,自叙其事,声口毕肖,活灵活现,并且让剧中人在具体的情景中互动或发生戏剧冲突。

“代言体”的出现标志着杂剧体式的正式形成。

这是杂剧超越了诸宫调等艺术形式的最明显之处。

3.元曲:是一个既包括诗歌类的散曲也包括元杂剧在内的综合概念。

由于杂剧是用散曲中的套数来演唱的,所以元曲既可用作二者的统谓或总称,也可以分别特指其中的一种。

4.南戏:南戏与北曲杂剧相对而言,是南曲戏文的简称,又称戏文、南词,是宋元时用南方歌曲演唱的戏曲形式。

它最初流行于浙东温州(永嘉)等地,故亦称温州杂剧或永嘉杂剧。

南戏产生于北宋末南宋初,盛行于南宋,元统一后衰落,元后期中兴。

5.四大南戏:南戏创作史上负有盛名的四部作品,即《荆钗记》《白兔记》《拜月亭记》《杀狗记》,简称为“荆刘拜杀”。

因南戏当时有“传奇”之名,故后来也有“四大传奇”之称。

“四大南戏”在一定程度上体现了南戏的创作水平。

6.散曲:是在元代出现的新诗体,一种带有音乐性的诗歌形式,因多用北方歌曲演唱,也叫北曲。

散曲主要包括小令和套数。

小令与词有同源关系,体式上都是长短句,只有一段。

套数又称套曲、散套,由同一宫调的数支曲子组成。

明代1.章回小说:章回小说是中国古代长篇小说的唯一体裁,它是在宋元“讲史”话本的基础上发展演化而的。

“讲史”讲述的是历代兴亡和战争之事,由于年代长、人物多、事件复杂,不可能一次讲完,因此,每讲一次,就形成了一个相对独立的单元,这就相当于后来章回小说的一回。

元代:1、杂剧——元杂剧又称北杂剧,是在诸宫调和金院本基础上发展起来的成熟的戏剧形式,由“四折一楔子”构成。

折是音乐单元,一折用同一宫调的一套曲子组成,四折可选用四种不同宫调。

楔子的篇幅较短,是对剧情起交代或连接作用的短小的开场戏或过场戏。

元杂剧“以唱词为主,以宾白为宾”,伴以“科范”,通过“旦、末、净、外、杂”各类角色表演出来。

在表演上由一人主唱,其他角色只有宾白。

南戏——南戏又称南曲戏文,因流行于浙江温州(永嘉)一带,所以又称为“温州(永嘉)杂剧”。

元代南戏,在艺术上早已摆脱了“村坊小曲”的原始状态,吸收了大曲、诸宫调、滑稽戏等民间说唱技艺,并受北杂剧影响,逐步形成了完整的戏剧样式。

它的宫调和套曲运用十分灵活;一本戏根据人物出场和退场,分成若干场,没有场次限制。

它内容多以家庭为主,曲调轻柔婉转,以管乐伴奏为主,剧中各个角色可以对唱、接唱甚至合唱,不同于杂剧。

代表性作品有高明《琵琶记》。

散曲——散曲一般称为乐府或词,包括小令和套数两类。

小令是单支的曲子,也称“叶儿”,按不同的宫调曲牌创作。

套数又称套曲,由两支以上同宫调曲牌的曲子写成。

散曲格律富于变化,允许在规定格律下自由发挥,并且语言通俗,由此形成了散曲活泼灵动、浅俗坦露、毫无间隔感的总体风貌,使之成为当时极为流行的雅俗共赏的新诗体。

代表作有关汉卿《不伏老》、马致远《秋思》等。

2、关汉卿一、公案剧(社会剧)——揭露社会黑暗和统治者残暴,歌颂人民反抗斗争《窦娥冤》、《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》。

“为善的,更贫穷更命短;造恶的,享富贵又寿延。

天地也,做得个怕硬欺软,却元来也这般顺水推船。

地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

窦娥悲剧原因:n 1.高利贷残酷剥削。

n 2.元代知识分子卑下的社会地位和困苦的生活处境,使窦天章遭到高利贷剥削的逼勒,连唯一的小女儿也无法保住,致使窦娥年幼抵债,骨肉分离。

n 3. 流氓地痞的欺凌。

像张驴儿一类恶棍无赖,在元代为数众多,他们到处横行,无恶不作。

明代的戏剧与曲艺:元杂剧与南戏明代是中国戏曲发展的重要时期,在这个时期,元杂剧和南戏成为了两种备受瞩目的表演形式。

元杂剧作为明代最早的戏剧体裁之一,呈现了独特的艺术风格和表演方式;而南戏则是明代南方地区特有的曲艺表演,具有浓厚的地方特色。

在本文中,将分别对元杂剧和南戏进行介绍,并深入探讨它们在明代文化中的重要地位。

一、元杂剧元杂剧是由元朝时期的剧种演变而来,它采用了大量的音乐、舞蹈和武术表演,具有豪放、热烈的表达风格。

元杂剧的剧本多以历史故事为题材,展示了当时社会的风貌和人物的命运。

剧本中的人物形象丰满,鲜明而生动,使得观众能够深入了解和体验到历史人物的情感和思想。

元杂剧的音乐起着重要的作用,它通过鼓点、锣鸣和胡笳等乐器的演奏,为剧情的展开提供了丰富的背景音乐。

同时,舞蹈和武术也是元杂剧中不可或缺的元素,舞蹈形式多样,有柔美的舞步、激烈的打斗动作等,使得观众能够更好地沉浸在舞台表演的氛围之中。

二、南戏南戏是明代南方地区最具代表性的曲艺表演形式,它与元杂剧在表演形式和艺术特色上有着明显的区别。

南戏以曲调婉转悠扬、唱腔绵长为特色,演员通过对唱技巧的运用,使得剧情更加细腻、动人。

南戏的剧本内容多样化,包括历史故事、传说故事以及现实生活中的琐事等。

这些剧本既融入了南方地区的文化习俗,又具有普遍的艺术价值,使得观众能够在欣赏南戏的同时,了解到当时社会的风貌和人们的生活状态。

南戏的演员通常是男扮女装,他们通过特殊的表演技巧和嗓音变化,将角色形象刻画得栩栩如生。

南戏中还常常穿插舞蹈和杂耍等元素,使得表演更加丰富多样。

三、元杂剧与南戏的地位元杂剧和南戏在明代文化中具有重要的地位,它们不仅是群众文化的重要组成部分,也为文人雅士提供了表达的渠道。

元杂剧通过大量描绘历史故事和英雄人物的剧本,展现了当时社会的风貌和人们的命运,使得观众在欣赏剧目的同时,增长了对历史的了解。

同时,元杂剧的豪放表现方式和独特的艺术风格,也吸引了文人雅士们的关注和研究。

一、元代名词解释1、南戏:是南曲戏文的简称。

它于北宋末年流行于浙江温州一带,称永嘉杂剧,或温州杂剧。

它以南方民间曲调和方言来演唱,改折为出,改末为生,一出之中不限一个宫调和一韵,不必一人独唱到底。

以管乐伴奏,曲调轻柔婉转,曾因受到元杂剧的冲击,一度衰落,后复兴,为明清传奇的产生提供了艺术基础。

2、元杂剧:以宋杂剧和金院本为基础,融合宋、金以来的音乐、说唱、舞蹈等艺术样式而形成的戏曲艺术,并在唐、宋以来词曲和讲唱文学的基础上,产生了韵文和散文相结合的、结构完整的文学剧本。

3、散曲:是一种同音乐结合的长短句歌同,经过长期酝酿,到宋金时期又吸收了一些民间流行的曲词和少数民族的乐曲,于是逐步形成了一种新的诗歌形式。

金元时在北方流行,故散曲又称北曲。

它包括小令、套数两种主要形式。

4、关汉卿:字汉卿,号已斋叟。

是元杂剧最优秀的代表作家。

他亲自参加戏剧演出实践,并以毕生精力从事杂剧创作,写出大量符合戏剧艺术特征的典范作品;不仅在一剧四折、一人主唱等方面进行了可贵的探索,而且在戏剧的布置结构、情节安排和语言运用方面意匠经营,在草创阶段为杂剧体制的完备作出了极大的贡献。

代表作品有《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等现存18部。

5、四大南戏(荆拜刘杀):是元末明初南戏的代表作,简称“荆、刘、拜、杀”。

是《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》四部南戏的合称。

这四部戏体现着南戏的发展变化,“四大南戏”中的三个剧本都有传说中的作者,表明文人在南戏写定过程的作用。

这些剧本既贴近民间,又显示出文人对南戏写作的渗透,提高了南戏在曲坛的地位,尤其在情节安排、人物塑造、语言等方面取得了诸多成绩,对后来的南戏、传奇创作影响深远。

与《琵琶记》一起,提高了南戏在曲坛的地位,彰显着南曲创作的生命力。

6、元诗四大家:“元诗四大家”是指元代中期活跃于诗坛的四位诗人,他们是虞集、杨载、范梈、揭傒斯。

四人的诗歌创作,在题材内容上大致相同,艺术上也比较相近。

名词解释元代1.元杂剧:是在宋杂剧、金院本的基础上,进一步融合其他表演艺术而形成的一种完善的戏剧形式。

元杂剧的形成,是中国戏曲艺术发展到成熟阶段的重要标志。

它脱离了戏曲的雏形阶段,以崭新的面貌出现在元代的戏剧舞台上。

从元杂剧的直接源头来说,则主要有两条:一是从宋到金的以调笑为主的短剧一一宋杂剧、金院本,一是从宋到金的说唱艺术一一诸宫调。

2.代言体:“代言体”的叙事方式(第一人称),即由故事中人自说自话,自叙其事,声口毕肖,活灵活现,并且让剧中人在具体的情景中互动或发生戏剧冲突。

“代言体”的出现标志着杂剧体式的正式形成。

这是杂剧超越了诸宫调等艺术形式的最明显之处。

3.元曲:是一个既包括诗歌类的散曲也包括元杂剧在内的综合概念。

由于杂剧是用散曲中的套数来演唱的,所以元曲既可用作二者的统谓或总称,也可以分别特指其中的一种。

4.南戏:南戏与北曲杂剧相对而言,是南曲戏文的简称,又称戏文、南词,是宋元时用南方歌曲演唱的戏曲形式。

它最初流行于浙东温州(永嘉)等地,故亦称温州杂剧或永嘉杂剧。

南戏产生于北宋末南宋初,盛行于南宋,元统一后衰落,元后期中兴。

5.四大南戏:南戏创作史上负有盛名的四部作品,即《荆钗记》《白兔记》《拜月亭记》《杀狗记》,简称为“荆刘拜杀”。

因南戏当时有“传奇”之名,故后来也有“四大传奇”之称。

“四大南戏”在一定程度上体现了南戏的创作水平。

6.散曲:是在元代出现的新诗体,一种带有音乐性的诗歌形式,因多用北方歌曲演唱,也叫北曲。

散曲主要包括小令和套数。

小令与词有同源关系,体式上都是长短句,只有一段。

套数又称套曲、散套,由同一宫调的数支曲子组成。

明代1.章回小说:章回小说是中国古代长篇小说的唯一体裁,它是在宋元“讲史”话本的基础上发展演化而的。

“讲史”讲述的是历代兴亡和战争之事,由于年代长、人物多、事件复杂,不可能一次讲完,因此,每讲一次,就形成了一个相对独立的单元,这就相当于后来章回小说的一回。

第三章元代南戏第一节南戏的形成和发展•中国古代戏剧成熟较早的一支,是从宋杂剧、金院本到元杂剧,另有一个成熟稍迟的分支,是在东南沿海地区流行的南戏,因其最早产生于浙江温州(旧名永嘉),故又称“温州杂剧”、“永嘉杂剧”或“永嘉戏曲”。

•南戏产生的年代,祝允明《猥(wěi 琐碎烦杂)谈》说是北宋“宣和之后,南渡之际”。

又据刘埙(xūn )《水云村稿》所述,南宋咸淳年间,所谓“永嘉戏曲”在江西南丰一带也已经很流行。

•在《猥谈》和《南词叙录》(徐渭)中著录的最早的南戏剧目是《赵贞女蔡二郎》和《王魁》,都是写男子负心的故事。

•宋代南戏也绝少有剧本传世,只有在《永乐大典》残卷中发现的《张协状元》一种,多数研究者认为是宋代的旧作。

•南戏最初当是在温州一带民间歌舞的基础上形成的,《南词叙录》说它“即村坊小曲而为之”。

此外,它也吸收了宋词的曲调,以及唐宋大曲、诸宫调等乐曲成分,并在表演形式上受到宋代官本杂剧的影响。

•以《张协状元》的情况来看,它的开头是用诸宫调的说唱来叙述故事,然后进入角色的表演,剧中并穿插了不少滑稽取笑的成分。

•温州是古老的文化之都,又是对外贸易的通商口岸,商业发达,经济繁荣。

南戏在这种良好的环境中得以成长,并逐渐扩展到东南沿海一带,进入南宋都城临安。

•元灭南宋以后,北方剧作家大批南下,杂剧占领了南方舞台,南戏较之已经高度成熟的杂剧显然相形逊色。

•但是,它在南方民众中的基础是相当牢固的,所以仍旧在民间流行。

而且,正是由于北杂剧的南下,造成了南北剧交流的机会,一些北方作家参与了南戏声腔的改造和剧本的编写,一些北方演员参与了南戏的演出。

•在这过程中,南戏发生了一些重要变化。

如改编杂剧的剧目,在一定程度上吸收杂剧曲牌联套的方法,采用杂剧的一些曲调而形成“南北合套”的形式等等,南戏的艺术因而得到进一步提高。

•现存宋元南戏剧目共二百多种,除大约六种出于宋代,其余均出于元代,可见元代南戏还是颇为兴盛的。

到元末,《琵琶记》等剧本出现,标志着南戏达到了成熟的阶段,并且为明清传奇的兴起奠定了基础。

元明清文学史名词解释一览表一、戏曲部1、杂剧:中国戏曲艺术发展到成熟阶段的最早的戏曲种类。

以其发展衍变地域和时期的不同,又可分为宋杂剧、金院本和元杂剧。

元杂剧一般采取一本四折形式,有宾白、唱词、科介三部分组成。

角色分旦、末、净、杂四类。

2、四声猿:是徐渭的杂剧作品。

《四声猿》,包括四部杂剧:《狂鼓史渔阳三弄》、《玉禅师翠乡一梦》、《雌木兰替父从军》、《女状元辞凰得凤》,被誉为“明曲第一”。

王骥德《曲律》称《四声猿》为“天地间一种奇绝文字”。

3、南戏:中国北宋末至元末明初,即12~14世纪200年间在中国南方最早兴起的戏曲剧种,我国戏剧的最早成熟形式之一。

南戏有多种异名,南方称之为戏文,又有温州杂剧﹑永嘉杂剧﹑鹘伶声嗽﹑南曲戏文等名称,明清间亦称为传奇。

南戏在体制上较元杂剧自由。

4、四大南戏:元末明初出现的著名南戏《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭记》和《杀狗记》,被称为“四大传奇”,简称荆、刘、拜、杀。

5、楔子:元杂剧四折以外所增加的独立段落。

篇幅短小。

一般放在剧首,有时也用在两折之间,衔接剧情,类似现代戏曲中的过场戏。

6、散曲:剧曲相对而言,与科白情节无关,可以独立存在的文体。

其特性有三点:一是他在,又吸收了口语自由灵活的特点,因此往往会呈现口语化以及曲体的状态。

二是在艺术表现方面,他比近体诗和词更多的采用“赋”的方式,加以铺陈叙述。

三是散曲的押韵比较灵活,可以平仄通压,句中还可以衬字。

7、小令、套曲:小令又称"叶儿",一般是独立的单只曲子。

套曲也称"套数"、"散套",由同宫调的三支以上只曲组成,也可"借宫",一般套末应有尾声,全套必须一韵到底。

散套有北套、南套、南北合套三种形式。

8、诸宫调:诸宫调是宋金元时流行的说唱体文学形式之一,它取同一宫调的若干曲牌联成短套,首尾一韵,再用不同宫调的许多短套联成长篇,以说唱长篇故事,因此称为“诸宫调”或“诸9故称。

公务员公共基础⽂化历史知识:元代⽂学南戏

南戏是什么?有哪些考点呢?⼩编为⼤家提供公务员公共基础⽂化历史知识:元代⽂学南戏,⼀起来看看吧!祝⼤家备考顺利!

公务员公共基础⽂化历史知识:元代⽂学南戏

⼀、元代⽂学-南戏介绍

南戏原来是⼀种地⽅剧种,因为它流⾏于浙江温州⼀带,所以⼜称为“温州杂剧”或“永嘉杂剧”。

《琵琶记》是元代作家⾼明创作的南戏,它的问世标志着南戏创作在艺术上的成熟,《琵琶记》⼜有“南曲之祖”的说法。

“荆刘拜杀”指《荆钗记》《刘知远⽩兔记》《拜⽉亭记》《杀狗记》,四剧合称为“南戏四⼤传奇”。

《永乐⼤典戏⽂三种》,即保存在《永乐⼤典》中的三种早期南戏,包括《张协状元》《宦门⼦弟错⽴⾝》《⼩孙屠》。

⼆、元代⽂学-南戏相关练习题

下列关于南戏的表述,不正确的是[ ]

A流⾏于唐朝时期

B⽐较贴近普通百姓的⽣活

C由民间艺⼈或下层知识分⼦创作

D揭露社会⿊暗,表达劳动⼈民愿望和要求

【解析】A

公务员公共基础⽂化历史知识:元代⽂学元曲

⼀、元代⽂学-元曲介绍

元代⽂学的总趋向是正统的诗⽂衰落⽽新兴的戏曲繁荣。

“元曲”在⽂学史上,同“唐诗”“宋词”相并列,成为⼀代⽂学的专称。

“元曲”包括杂剧和散曲两个部分,散曲⼜分为⼩令和套数两种。

其中杂剧是元代⽂学的主体,代表了元代⽂学的最⾼成就。

元代著名的杂剧作家及其代表作品、评价、主要名句如下表所⽰:

⼆、元代⽂学-元曲相关练习题

元曲的组成部分包括 ( )

A.杂剧和散曲

B.散曲和歌

C.散曲和⾳乐

D.杂剧和京剧

【解析】A。

第三章元代南戲第一節南戲的形成和發展中國古代戲劇成熟較早的一支,是從宋雜劇、金院本到元雜劇,另有一個成熟稍遲的分支,是在東南沿海地區流行的南戲,因其最早產生於浙江溫州(舊名永嘉),故又稱“溫州雜劇”、“永嘉雜劇”或“永嘉戲曲”。

南戲產生的年代,祝允明《猥(wěi 瑣碎煩雜)談》說是北宋“宣和之後,南渡之際”。

又據劉塤(xūn )《水雲村稿》所述,南宋鹹淳年間,所謂“永嘉戲曲”在江西南豐一帶也已經很流行。

在《猥談》和《南詞敘錄》(徐渭)中著錄的最早的南戲劇目是《趙貞女蔡二郎》和《王魁》,都是寫男子負心的故事。

宋代南戲也絕少有劇本傳世,只有在《永樂大典》殘卷中發現的《張協狀元》一種,多數研究者認為是宋代的舊作。

南戲最初當是在溫州一帶民間歌舞的基礎上形成的,《南詞敘錄》說它“即村坊小曲而為之”。

此外,它也吸收了宋詞的曲調,以及唐宋大麯、諸宮調等樂曲成分,並在表演形式上受到宋代官本雜劇的影響。

以《張協狀元》的情況來看,它的開頭是用諸宮調的說唱來敘述故事,然後進入角色的表演,劇中並穿插了不少滑稽取笑的成分。

溫州是古老的文化之都,又是對外貿易的通商口岸,商業發達,經濟繁榮。

南戲在這種良好的環境中得以成長,並逐漸擴展到東南沿海一帶,進入南宋都城臨安。

元滅南宋以後,北方劇作家大批南下,雜劇佔領了南方舞臺,南戲較之已經高度成熟的雜劇顯然相形遜色。

但是,它在南方民眾中的基礎是相當牢固的,所以仍舊在民間流行。

而且,正是由於北雜劇的南下,造成了南北劇交流的機會,一些北方作家參與了南戲聲腔的改造和劇本的編寫,一些北方演員參與了南戲的演出。

在這過程中,南戲發生了一些重要變化。

如改編雜劇的劇碼,在一定程度上吸收雜劇曲牌聯套的方法,採用雜劇的一些曲調而形成“南北合套”的形式等等,南戲的藝術因而得到進一步提高。

現存宋元南戲劇目共二百多種,除大約六種出於宋代,其餘均出於元代,可見元代南戲還是頗為興盛的。

到元末,《琵琶記》等劇本出現,標誌著南戲達到了成熟的階段,並且為明清傳奇的興起奠定了基礎。

1、“童心说”:是晚明时期杰出思想家李贽的文学观念。

“童心”就是真心,也就是真实的思想感情。

他认为文学都必须真实坦率四表露作者内心的情感和人生的欲望。

在李贽看来,要保持“童心”,使文学存真去假,就必须割断与道学的联系;将那些儒学经典大胆斥为与“童心之言”相对立的伪道学的根据,这在当时的环境中自有它的进步性与深刻性。

2、南戏:是南曲戏文的简称。

它于北宋末年流行于浙江温州一带,称永嘉杂剧,或温州杂剧。

它以南方民间曲调和方言来演唱,改折为出,改末为生,一出之中不限一个宫调和一韵,不必一人独唱到底。

以管乐伴奏,曲调轻柔婉转,曾因受到元杂剧的冲击,一度衰落,后复兴,为明清传奇的产生提供了艺术基础。

3、元杂剧:以宋杂剧和金院本为基础,融合宋、金以来的音乐、说唱、舞蹈等艺术样式而形成的戏曲艺术,并在唐、宋以来词曲和讲唱文学的基础上,产生了韵文和散文相结合的、结构完整的文学剧本。

4、xx:是一种讲唱文艺形式,是在鼓子词和赚词的基础上发展起来的,用同一宫调的曲牌组成套曲,再用若干宫调的套曲组成长篇,间以说白,来演唱故事。

5、xx合套:元代后期,又有所谓"南北合套",即在套数中将南曲和北曲的曲牌依一定的规则间用。

6、小令、套曲:小令又称"叶儿",一般是独立的单只曲子。

套曲也称"套数"、"散套",由同宫调的三支以上只曲组成,也可"借宫",一般套末应有尾声,全套必须一韵到底。

7、铁崖体----元末最具艺术个性的诗人是杨维桢。

-杨维桢的古乐府,题目多新创,题材或翻新故事、或描写世故,爱用古韵,诗风瑰奇绮丽,时称"铁崖体"。

8、散曲:是一种同音乐结合的长短句歌同,经过长期酝酿,到宋金时期又吸收了一些民间流行的曲词和少数民族的乐曲,于是逐步形成了一种新的诗歌形式。

金元时在北方流行,故散曲又称北曲。

它包括小令、套数两种主要形式。

宋元南戏名词解释一、南戏的发展历程南戏是中国传统戏曲中的一种,起源于宋代,发展于元代,繁荣于明清时期。

南戏最早起源于南方的民间歌舞,逐渐发展成为一种具有戏剧性质的表演形式。

在宋代,南戏被称为“南曲”、“南戏”或“梨园戏”,到了元代,南戏开始成为一种独立的戏曲形式,也成为了中国戏曲史上最重要的一种戏曲形式之一。

二、南戏的艺术特点南戏的艺术特点主要表现在音乐、剧本、表演和舞台美术等方面。

1.音乐南戏的音乐以曲牌为主要表现形式,曲牌是一种传统的音乐形式,由一些固定的旋律和词牌组成。

南戏的曲牌音乐具有浓厚的地方特色,旋律优美、婉转动听,常常运用说唱的方式,加强了音乐的叙事功能。

2.剧本南戏的剧本以传奇小说和民间故事为主要题材,强调情节和人物形象的刻画。

南戏的剧本结构一般分为“开端”、“发展”、“高潮”和“结局”四个部分,其中“开端”和“结局”常常采用说唱的形式。

3.表演南戏的表演形式以唱、做、念、打为主要手段,表演风格注重情感表达和动作刻画。

南戏的表演特点主要有“角色行当”、“武打”、“绝活”等。

4.舞台美术南戏的舞台美术主要包括布景、道具、服装等方面,其特点是简练、实用、富有象征性。

南戏的舞台布景常常以屏风、桌椅等简单的道具为主,道具的运用也有一定的象征意义。

三、南戏的代表作品南戏的代表作品主要有《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》等。

《西厢记》是南戏中最具代表性的作品之一,讲述了张生和崔莺莺的爱情故事,情节曲折、人物形象刻画深刻,被誉为中国古代戏剧史上的瑰宝。

《牡丹亭》是明代南戏的代表作之一,由汤显祖所作,讲述了杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,剧中描绘了丰富的社会生活,展现了深刻的人性思考。

《长生殿》是清代南戏的代表作之一,由洪升所作,讲述了唐明皇和杨贵妃的爱情故事,剧中描绘了皇宫的兴盛和衰败,展现了浓重的历史感慨。

以上是对宋元南戏名词解释的详细介绍,希望读者能够更好地理解和欣赏南戏,感受其中所蕴含的深厚的历史文化底蕴。