轨道取向量子化理论

- 格式:ppt

- 大小:4.78 MB

- 文档页数:108

第五章分子轨道理论5.1 Hatree-Fock 方程Hatree-Fock 近似,也就是分子轨道近似,是量子化学中心之一,分子中的电子占据轨道,这是化学家头脑中很容易想到的。

首先,我们推导一下Hatree-Fock 方程。

由于绝大多数分子都是闭壳层的,因此我们都可以用单slater 行列式作为其波函数,即12N C f f f ψ=设我们有正交集i j ij f f δ= 则一、二阶约化密度矩阵为:'*'11111''111112''21212''112122(,)()()(,)(,)1(,;,)2(,)(,)i i ix x f x f x x x x x x x x x x x x x ρρρρρρ∧∧∧∧∧∧==∑改写一下(Dirac ):*'*'11122*'*'2122''1212()()()()12()()()()1[()()()()]2NNi i i i iiNNj j j j jjN i j i j i jj i i jf x f x f x f x f x f x f x f x f x f x f x f x f f f f ρ∧≠==-∑∑∑∑∑12(1)(1,2)1(1)[(1,2)(1,2)]2(1,2)(1,2)1[]2r r Ni i i j i j i j j i ii ji i i ii i i i Ni i i j i j i j j i iijE T h T g f h f f f g f f f f g f f f f g f f f f g f f E f h f f f g f f f f g f f ρρ∧∧∧∧≠=+=+--=+-∑∑∑∑因为i=j 时,=0不影响上式因此现在就是要利用变分法,看在限制i j ij f f δ=下,什么样i f 的会使E 最小,所以要利用Lagrange 乘子法:**()Nij i j ij ij iji ij ij Nij i jij ij iji j i j j i ij ij ji ij L E f f f L E f f L f f f f f f εεδεδεεεεεεε=--=-=∴=∑∑ 对变分,为常数,可不管。

写出全同粒子系统的总轨道角动量lz和l2的二次量子化形式1. 引言1.1 概述本文旨在探讨全同粒子系统的总轨道角动量lz和l2的二次量子化形式。

在量子力学中,全同粒子系统是一类具有相同物理性质的粒子组成的系统,它们之间没有任何区别。

而总轨道角动量lz和l2则是描述这些粒子在空间中运动时所拥有的角动量。

1.2 文章结构本文按照以下结构进行论述:首先,我们将介绍全同粒子系统总轨道角动量lz 的定义,并给出相关概念和数学表示;其次,我们将阐述lz的本征值及其对应的本征态表示;最后,我们将推导和解释lz的二次量子化表达式。

随后,我们将进行类似的分析并讨论全同粒子系统总轨道角动量l2的二次量子化形式。

1.3 目的本文旨在深入理解全同粒子系统总轨道角动量lz和l2,并通过推导和解释其二次量子化形式,进一步揭示全同粒子系统中这两个重要物理概念的内涵和意义。

这对于更好地理解多粒子体系及其特性、研究复杂体系的性质和行为具有重要的理论与实际意义。

同时,本文还将探讨相关研究的未来发展方向。

以上是“1. 引言”部分内容的详细清晰撰写。

2. 全同粒子系统总轨道角动量lz的二次量子化形式2.1 全同粒子系统总轨道角动量lz的定义在全同粒子系统中,总轨道角动量lz表示所有单个粒子的轨道角动量在z方向上的矢量和。

它是各个粒子的单个轨道角动量lz值之和。

2.2 lz的本征值和本征态表示根据量子力学理论,lz具有离散值,可用来描述全同粒子系统在z方向上的旋转运动。

其本征值为mħ,其中m为整数或半整数,ħ为约化普朗克常数。

对于N个全同粒子构成的系统,其总轨道角动量lz可以通过求解含有N个因素化项的哈密顿算符得到。

由于全同粒子系统需要满足泡利不相容原理,因此泡利原理会导致只有一部分选定组态有效。

2.3 lz的二次量子化表达式推导与解释在二次量子化中,我们使用产生算符a†和湮灭算符a来描述波函数。

这些算符与单个粒子态以及多体态之间的关系如下所示:$$\begin{align*}a^\dagger_i |0⟩ & = \text{产生一个粒子在单粒子态} |i⟩ \\a_i |0⟩ & = 0\end{align*}$$其中,$|0⟩$表示全空模式,没有任何粒子。

约束体系量子理论讲座报告上海科技大学(/xxgk.asp)(郑重提示:由于本报告略写粗糙,请各位参考相应文献,以作斧正)实际上,在量子场论刚建立时,就遇到了约束系统的量子化方法问题。

大家知道,人们首先认识到的经典场是麦克斯韦电磁场要建立电磁场及电磁相互作用的微观理论,就需要将其量子化。

目前理论物理界广泛使用的约束系统的量子化方法,主要有两种:一种是由狄拉克( Paul Adrie Maurice Dirac)于1950年开始的工作基础上发展起来的正则量子化方法;另一个是在由1967年法捷耶夫( Ludwig.D.Faddeev,1934 )和波波夫( Victor. Nikolaevich. Popov)的工作开始的用路径积分量子化方法发展起来的方法。

(文中采用自然单位制ħ=c=1)1. 正则量子化[1]所谓正则量子化,就是从经典的分析力学出发,加上量子条件使经典体系过渡到量子体系的一种方法。

在经典力学中,设系统的正则坐标为q i;正则动量p i(i=1,2,…,n)。

Hamilton 量为H(q i;p i;t)= H(q i,…,q n;p i,…,p n;t) (1) 正则运动方程为q i=∂H∂p i ,p i=∂H∂q i(i=1,2,…,n)(2)任意两力学量u,v, Possion括号为(u,v)=∑(∂u∂q i ∂v∂p i−∂u∂p i∂v∂q i)ni(3)由此可导出正则变量的 Poisson括号为(q i,q i)= 0 ; (p i,p i)= 0 ; (q i,p i)= δij(4)一般力学量A的运动方程为A=(A,H)(5)这一套理论完全可以平行地移到量子力学中去。

在量子力学中,正则变量q i,p i以及由它们所构成的力学量H、A、u、v等均是算符,所以,经典Poisson括号要用算符的对易关系的代替。

它们的关系为(u,v)→1i [û,v̂]=−1i(ûv̂−v̂û)(6)当然这种对应仅适用于有经典对应的力学量算符。

原子自旋磁矩取向量子化解释说明引言部分是一篇文章的开头,主要介绍文章的背景、目的和结构。

在这篇关于原子自旋磁矩取向量子化的长文中,引言部分应包括以下内容:1.1 概述:本文将探讨原子自旋磁矩取向量子化的现象及其相关理论。

自旋磁矩是描述原子内部电子自旋与其所带电荷间相互作用的物理量。

近年来,随着量子力学领域的发展,人们对于原子自旋磁矩取向行为在微观尺度下表现出量子效应感兴趣。

了解和解释这些现象对于深入理解物质性质具有重要意义。

1.2 文章结构:本文共分为五个部分。

首先,在第2部分中,我们将对自旋磁矩进行概述,介绍其基本概念和性质。

接着,在第3部分中,我们将讨论量子化与自旋磁矩之间的关系,并阐述它们之间可能存在的相互影响。

然后,在第4部分中,我们将详细探讨原子自旋磁矩取向过程中出现的量子效应,重点讨论斯特恩-盖拉赫实验及其与量子力学的联系。

最后,在第5部分中,我们将得出结论并提出对进一步研究该领域的展望。

1.3 目的:本文旨在通过对原子自旋磁矩取向过程的量子化现象进行详细解释和探讨,深入了解自旋磁矩在量子尺度下的行为规律。

通过研究自旋磁矩的量子特性,我们可以更好地理解微观世界中粒子之间相互作用的基本机制,并为未来的实验设计和技术应用提供理论依据。

以上是关于文章“1. 引言”部分内容的详细描述,请按照需求进行适当调整和修改。

2. 自旋磁矩概述自旋磁矩是指由于电子的自旋而产生的一个向量,它在物理学中起到了重要作用。

自旋磁矩是描述微观粒子(如电子)属性的量子力学概念。

在原子内部,电子绕着原子核运动,并且具有自旋。

自旋是物理粒子特有的性质之一,类似于地球绕着自己轴心旋转一样。

然而,与古典物理学中的旋转不同,自旋并不代表电子真正的空间运动。

相反,它是一个抽象概念,表示电子固有的角动量。

根据量子力学理论,电子的自旋只能取两个可能值之一:向上或向下。

我们可以将它们表示为+1/2和-1/2。

这两种取向对应着电子沿某一方向上的角动量大小。

4.神奇的自然常数h———二十世纪的伟大发现“虽然h 的数值很小,但是我们应承认它是关系到保证宇宙存在的.如果说,h 严格地等于零,那么宇宙间的物质能量将会在十亿分之一秒的时间内全部变成为辐射.”———金斯(《 Atomicity and Quanta 》 Cambridge, 1926.)在物理学中有许多重要的基本常数.这些基本常数在物理学中起着至关重要的作用.如光在自由空间的速度c 、电子电量e 、万有引力恒量G 、普朗克常数h …….其中万有引力常数G 是1687年牛顿在建立万有引力定律时引入的一个常数.1797年英国的卡文迪许(Henry Cavendish , 1731—1810)用扭秤对G 值进行了精确测量,所得到的G 值为G=6.75×10-11N ·m 2/kg 2.目前G 的精确值为G=6.673×10-11N ·m 2/kg 2.研究证明,G 值是由宇宙本身的结构所决定的.光在自由空间的传播速度c 是麦克斯韦在推导电磁场基本方程组时所得到的电磁波传播速度,有下式决定.01με=c而真正确立光在自由空间的传播速度之自然常数地位的是爱因斯坦.因为一个真正的自然常数应当是与参照系无关的,而在1905年之前,没有谁认为光在自由空间的传播速度与参照系无关.只有在爱因斯坦建立相对论之后,人们不仅认识到光在自由空间的传播速度与参照系无关,而且发现它是决定着自然界诸多基本规律一个基本常数.特别是在爱因斯坦的质能方程2mc E =中出现这一自然常数,使其成为联系质量与能量的纽带,这充分表明这一常数的重要性.伽里略最早对光的传播速度进行了测量.目前物理学确定的c 值为:c =2.99792458×10-8m/s.在这些基本常数中,普朗克常数h 是最为神奇而又耐人寻味的.普朗克常数h 的发现是二十世纪物理学最伟大的发现之一,它是1900年12月14日普朗克发表在《物理学杂志》上的一篇论文中通过公式E=h ν首次亮相的.正是这一常数的发现,奠定了量子理论的基础,并从此开创了现代物理学的新纪元.4.1 h ---量子力学的基石与灵魂纵观量子理论,普朗克常数h 是其基石与灵魂.只有与它携手,才能跨入量子物理的大门.只要跨入量子理论的大门,就随处可以看到它的身影.从经典物理到量子物理,这是质的飞跃.在发生这种质的飞跃中,普朗克常数h 起到了至关重要的作用.量子力学是诞生于二十世纪的伟大理论,它与相对论共同构成了新物理学的辉煌.伴随着量子论的建立,普朗克常数h 登上了现代物理学的舞台,并从此成为量子理论的基石.可以设想,如果没有普朗克常数h ,量子力学是无法建立的.无论是海森堡、狄拉克创立的矩阵形式的量子力学,还是德布罗意、薛定谔创立的波动形式的量子力学,普朗克常数都起到了基石与灵魂的作用.1925年,德国物理学家海森堡(W.Heisenberg,1901---1976)根据“原子理论应当基于可观测量”的思想,指出与物理学可观测量密切相关的在于两个玻尔轨道,而不是一个轨道.如果每个可观测量与两个因素有关,要将两两因素决定的某种性质的一组量整体表述出来,这正是数学中的矩阵.将物理学中的可观测量作为矩阵中的元素,将每个元素与两个轨道(确切地说是两种状态)相联系,从而建立一个力学变量与一个矩阵的关系,这正是海森堡建立描述微观粒子行为的矩阵力学的基本思想.矩阵运算不满足乘法交换律.然而,通常的动力学变量却不具备这一性质.要将矩阵力学与已有的动力学理论相协调,必须找到它们之间的变换关系.奇妙的是此前一百多年哈密顿(W.R.Hamilton,1805—1865)建立的动力学方程对此可以发挥作用.海森堡发现,只要将哈密顿形式的力学方程中出现的泊松括号作如下变换:[]π2,ihba ab b a -→所得到的动力学方程则服从非交换性.这就是说,有了上述变换,一切已有的动力学模型都能得到对应的海森堡矩阵力学模型.按照哈密顿动力学理论,任何一个动力学变量u 有如下方程:[]H u dtdu ,=H 是哈密顿力学理论中的总能量.结合泊松括号的变换,可以得到:π2ihHu uH dt du -= 这样就建立了所有动力学方程与海森堡矩阵力学的对应关系.由此可见,海森堡是通过泊松括号的变换将普朗克常数h 引入,从而建立了矩阵形式的量子力学理论.在这种变换中普朗克常数h 起了至关重要的作用.作为另一种形式的量子力学理论是同年奥地利物理学家薛定谔(E.Schrodinger,1887─1961)在德布罗意(Princk-victor de Broglie,1892-1987)物质波理论基础上建立起来的波动力学.德布罗意提出的波函数概念建立了波与粒子的联系.按照德布罗意的思想,与微观粒子状态想联系的是波函数,波函数ψ(x,y,z,t )模的平方|ψ(x,y,z,t )|2与粒子t 时刻出现在(x,y,z )处的几率相对应.然而,德布罗意的理论仅仅适用于不受任何力作用的自由粒子,尚不是一种普遍的理论.薛定谔接受了德布罗意的思想,研究了电场、磁场对粒子作用下的普遍情况,从而发展了这一理论.在薛定谔所建立的波动力学理论中,一个关键性的环节是引入了算符对波函数ψ(x,y,z,t )的作用.引入动量算符P 与能量算符E :∇-→π2ih P ; t ih E ∂∂→π2从而得到波函数随时间变化的规律,即薛定谔方程:ψ+ψ∇-=∂ψ∂)(82222r u m h t ih ππzk y j x i ∂∂+∂∂+∂∂=∇这样就建立了波动形式的量子力学基本方程.由此可见,薛定谔是通过算符将普朗克常数h 引入,从而建立波动形式量子力学理论的.在这种变换中,h 仍然起了至关重要的作用.从本质上讲,海森堡的矩阵力学与薛定谔的波动力学是等价的.只是处理问题的方式不同.无论是海森堡通过泊松括号的变换,还是薛定谔通过算符的作用,最终都是巧妙地将普朗克常数h 引入才建立量子力学理论的.无论何种形式的量子力学理论,普朗克常数h 都起到了基石与灵魂的作用.4.2 h---量子概念的基准普朗克常数h 的量纲是〔能量×时间〕,这正是作用量的量纲.这说明h 是作用的最小单元,因此h 也称作“作用量子”.无论是普朗克的能量子,还是爱因斯坦的光量子,最小能量与频率之比总要等于自然常数h.由于量子力学的诞生,产生了诸多与经典物理学完全不同的量子概念.这些量子概念都与普朗克常数h 密切相关.h 成为区分经典物理与量子物理的基准.1)h 是不确定度的基准作为量子理论的一条基本原理是海森堡于1927年建立的不确定度原理.不确定度原理指出:“不能以任意高的精确度同时测量粒子某些成对的物理性质.”应用量子力学的理论可以证明,凡是乘积具有普朗克常数h 量纲的成对物理性质都不能以任意高的精确度同时确定.而这种精确度正是以普朗克常数h 为基准的.如粒子动量与坐标,能量与时间的不确定度关系是我们所熟知的:ΔP ·Δr ≥h/2π; ΔE ·Δt ≥h/2π以h 为基准,应用不确定度关系可以对微观粒子物理量的不确定程度作出估计,从而决定是运用经典力学处理,还是运用量子力学方法处理.如电子在数千伏电压加速下的速度约为107(m/s),速度的不确定度约为10-1(m/s ).107>>10-1,电子的运动可视为确定的,可用经典力学方法处理.而电子在原子中的运动速度约为106(m/s),原子的线度约为10-10(m),由不确定度关系可知,速度的不确定量约为106(m/s ),这说明电子在原子中的运动并没有确定的轨道,不能用经典力学处理,须用量子力学方法处理.2) h 是波粒二象性的基准波--粒二象性是微观粒子的基本属性.微观粒子的行为是以波动性为主要特征,还是以粒子性为主要特征,依然是以普朗克常数h 为基准来判定.在粒子物理学中,微观粒子的动量公式、能量公式是寓意深刻的.动量公式为:P=h/λ能量公式为:E=h ν动量P 与能量E 是典型的描述粒子行为的物理量,波长λ与频率ν是典型的描述波动行为的物理量.将描述波动行为的物理量与描述粒子行为的物理量用同一个公式相联系,这正寓意了波--粒二象性.而联系二者的正是普朗克常数h ,这的确是神来之笔.根据上述公式可以了解动量为P 、能量为E 的粒子的波长与频率,结合相应的物理过程自然可以判断是粒子性呈主要特征,还是波动性呈主要特征.3)h 是量子化条件的限度量子化条件是量子力学的基本特征.继普朗克提出能量量子化条件之后,1913年玻尔(Niels.Bohr,1885---1962)提出的原子理论是富有创造性的.玻尔在描述原子内电子的运动时,创造性地引入量子化条件曾被狄拉克誉为人类超越经典理论所迈出的“最伟大的一步.”虽然玻尔的理论并非自然的量子力学理论,但他最先将卢瑟福的原子核式模型与普朗克的量子论相结合,创造性地提出了原子内电子的能级条件与电子运动的轨道角动量量子化条件.玻尔于1913年7月在《哲学杂志》上以“论原子和分子结构”为题,发表了他的能级假说:“原子只能具有分立的能量值,能量值的改变与发射或吸收能量子E=h ν有关.”并提出了原子内电子的跃迁条件与轨道角动量的量子化条件:nm m n h E E ν=-(n=1, 2, 3, …)由此可见,在玻尔的原子理论中,量子化条件是十分重要的.而这种量子化条件依然是以普朗克常数h 为基准的.按照量子力学的理论,微观粒子的状态须受到量子化条件的制约.1925年,泡利(Wolfgang Paule ,1900---1958)应用量子态、量子数的概念提出了著名的不相容原理:“在一个原子系统内不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态.”即:原子内的电子不能具有完全相同的量子数.这一原理成为微观粒子状态的客观描述.如在原子中,不仅原子能量是量子化的,诸如电子轨道角动量、轨道角动量的空间取向、自旋角动量等物理量也是量子化的.轨道角动量量子化条件:)1(+=l l L轨道角动量的空间取向量子化条件:l Z m L =自旋角动量的空间取向量子化条件:S Z m S =不仅描述原子、电子等微观粒子的行为须用到量子化条件,在超导现象中,磁通量也须用到量子化条件.对于非超导体,环形电流在环内的磁通量可以取任意值.然而,对于超导体,环形电流在环内的磁通量却不可以取任意值.因为超导电流在环内流动时,要求波函数的相位须是2π的整数倍.由此可见,量子化条件成为量子理论的重要特征.而所有的量子化条件须以普朗克常数h 为基准.4.3 h---- 一个神奇的常数纵观物理学中的基本常数,普朗克常数h 是最为神奇的.下面,我们就来谈谈它的神奇之处.在物理学基本常数中,有些是通过实验直接观测发现的.如光速c 、电子电量e 、真空磁导率μ0、真空电容率ε0等.也有一些是在建立相关定律、定理时被引入,或间接导出的.如万有引力恒量G 、阿伏加德罗常数N A 、玻尔兹曼常数K 等.无论是通过实验直接发现的常数,还是建立相关定律引入、导出的常数,通常是容易被理解、接受的.因为我们对这类常数容易形成感性认识.而普朗克常数h 则是在事先没有任何感性认识,确切地说是在没有任何思想准备的情况下,完全凭着人的创造性智慧偶然发现的.然而,它却是物理学中一个实实在在的基本常数.1900年10月,德国物理学家普朗克(Max K.Planck,1858—1947)在寻找用内插法得到的黑体辐射公式的理论依据过程中,其中最具根本性意义的是引入了能量不连续的量子思想.“在整个计算中最重要的一点是认为E 是由一些数目完全确定的、有限而又相等的部分组成的….”他最终明白,只有辐射能量E 与辐射频率之比是一个自然常数h 的整数倍时才能得到正确的辐射公式.普朗克正是凭着坚韧的毅力与创造性思维发现了这一隐藏在茫茫自然中的物理学基本常数h.截止目前,h 的公认值是6.626176×10-34J ·S.虽然发现h后人们对h 值作过多次修正,但其数量级10-34始终确定.如此之小却不为零的常数划开了经典物理与量子物理的分界线.正如著名物理学家金斯(J.H.Jeans,1877—1946)曾经评论说:“虽然h 的数值很小,但是我们应当承认它是关系到保证宇宙存在的.如果说h 严格地等于零,那么宇宙间的物质能量将会在十亿分之一秒的时间内全部变成辐射……禁止发射任何小于h ν的辐射的量子论,实际上是禁止了除了具有特别大量的能可供发射的那些原子以外的任何发射.”随着普朗克常数h 作为物理学基本常数地位的确立,普朗克本人也认识到了这一基本常数的重要性.最初,当人们试图从量纲的角度考虑描述原子大小时,用电子的电量e 、电子的质量m 、电子的运动速度V 将原子的半径表示为22mv e A a =(A 为常数)如此的组合虽然有长度的量纲,但这种组合显然是错误的.因为上式中的a 、v 可以取任意值,这与观测结果不符.普朗克在发现普朗克常数h 后,立即意识到可以引入普朗克常数h 来表示原子的大小.依然从量纲分析,他所给出的公式为222222)(e c mc e me a == 我们注意到,普朗克在将普朗克常数h 引入的同时,也将与相对论有关的光速c 引入到公式中,而普朗克常数h 、光速c 、电子电量e 的组合)(2e c 恰恰是原子精细结构常数α的倒数137.03(高斯制单位).如此计算得到的原子大小为0.5×10-10m ,这与实际相吻合.1912年普朗克用微观领域的基本常数---普朗克常数h 、宏观领域的基本常数---万有引力常数G 、宇宙常数---光速c 这三个最重要、最特殊的常数组合,得到了自然界中空间、时间、质量的基本值:Lp=(Gh/c 3)1/2=4.05×10-35(m)tp=(Gh/c 5)1/2=1.35×10-43(s)Mp=(hc/G)1/2=5.46×10-8(kg)这些基本值分别称之为普朗克空间、普朗克时间、普朗克质量.令人惊叹的是这些基本值不仅在现代物理学微观领域的研究中发挥了重要作用,而且在宇观领域研究中也发挥了重要作用.普朗克空间、普朗克时间意味着空间、时间并非无限可分,依然存在着最小单元.长度的最小单元是10-35(m)、时间的最小单元是10-43(s),这是空间、时间的量子化.欲观测比10-35(m)更小的空间、或观测比10-43(s)更短的时间是不可能的,无意义的.10-35(m)、10-43(s)正是空间、时间的量子极限.小于普朗克空间,万有引力的作用将失效.小于普朗克时间所有的物理学定律也都失效.在宇宙学问题的研究中发现,发生在约二百亿年前的大爆炸至今弥漫在宇宙中的余辉---微波背景辐射,其频率分布与普朗克公式有很好的一致.由普朗克公式得知与微波背景辐射相应的热力学温度是3K ,这正是我们常说的3K 背景辐射.按照现代宇宙学理论,我们可以推演发生大爆炸10-44(s)之后宇宙的演化,尚不能追溯此前的情形;在空间尺度上我们也只能推演大于10-35(m)之后的宇宙膨胀,尚不能了解比此值更小的情形;这是由于量子原理对时空精度限制所决定的.然而,这一时间界限与普朗克时间非常接近,这一空间界限与普朗克空间非常接近.这是一种巧合还是蕴涵着更深层次的意义虽然尚不得而知,但普朗克常数h 在物理学前沿研究中的重要地位是显而易见的.目前,最有希望实现物理学统一理论的是超弦理论.按照超弦理论,由弦组成的宇宙是10维的.在这10维中其中6维对应的6个卷曲小环(Compactified )小于h 的数量级,而另4个是超过h 数量级的.而在宇宙中我们人类所能看到的只有4维,即3维空间1维时间.其余抽象的6维是我们人类所不能看到的.在这里,依然以普朗克常数h为界限.凡此种种使我们有理由相信,普朗克常数h极有可能在最终建立的物理学超统一理论中也将占有重要地位.纵观二十世纪物理学,一个神奇常数的发现引发了物理学的一场革命,并从此成为现代物理学的基石与灵魂.正如普朗克晚年所感悟的:“现在我的确知道,作用量子h的基本意义比我原来想象的要大的多.”的确,普朗克常数h是人类探索自然中最伟大的发现之一,它在二十世纪物理学中已发挥了极其重要的作用.相信在二十一世纪的自然科学研究中它也必将发挥更加重要的作用.。

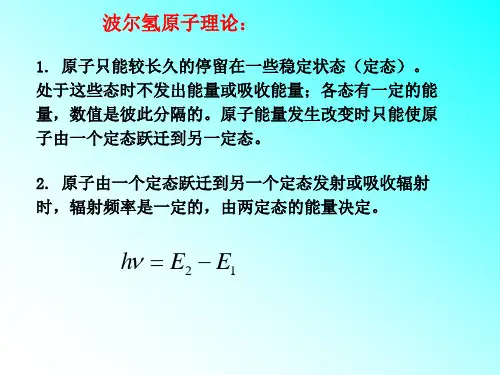

鲍林原子轨道能级1.引言1.1 概述鲍林原子轨道能级是描述原子中电子分布的一种模型。

鲍林原子轨道理论是量子力学的基础概念之一,它通过量子化的方式解释了电子在原子内的运动轨迹和能量分布。

根据鲍林原子轨道理论,电子围绕着原子核旋转,并且只能存在于特定的能级上。

这些能级被称为鲍林能级,每个能级对应着一定的能量值。

电子从低能级跃迁到高能级时,吸收能量;而从高能级跃迁到低能级时,释放出能量。

鲍林原子轨道的能级分布是由电子的量子数决定的。

每个原子都有一组特定的量子数,包括主量子数、角量子数和磁量子数。

这些量子数决定了电子的轨道形状、大小和能量。

主量子数越大,能级越高;角量子数越大,轨道越复杂;磁量子数的不同取值决定了同一角量子数下的不同轨道形态。

鲍林原子轨道能级的研究对于理解原子的结构和性质具有重要意义。

它不仅用于解释元素的光谱特性,还被广泛应用于化学反应、材料科学和能级转换等领域。

通过研究鲍林原子轨道能级,我们可以揭示物质的微观性质,深入探究原子中电子的行为规律。

在本文中,我们将介绍鲍林原子轨道的概念和能级分布。

通过全面理解和学习鲍林原子轨道的特点和规律,我们能够更好地理解原子的基本结构和性质。

同时,我们还将讨论鲍林原子轨道能级的意义和应用,以及它对于科学研究和实际应用的贡献。

通过阅读本文,读者将能够对鲍林原子轨道能级有一个清晰的认识,并进一步探索其在各个领域中的应用前景。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:在本文中,我们将对鲍林原子轨道的能级进行详细的讨论。

文章将分为三个部分进行论述,分别是引言、正文和结论。

引言部分将首先概述鲍林原子轨道的基本概念和背景知识,介绍鲍林原子轨道的研究意义和应用价值。

其次,我们将对整篇文章的结构和内容进行简要介绍,使读者能够清晰地了解文章的框架和论述思路。

最后,我们将明确文章的目的,说明我们要通过本文所阐述的内容达到什么样的目标。

正文部分将分为两个小节,分别是鲍林原子轨道的概念和鲍林原子轨道的能级分布。