法国拉维莱特公园分析.

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:58

拉维莱特公园案例分析

拉维莱特公园是一座位于美国纽约的城市公园,它以其独特的设计和丰富的文化活动而闻名。

本文将对拉维莱特公园进行案例分析,探讨其设计理念、文化活动和社区影响。

首先,拉维莱特公园的设计理念体现了城市公园的多功能性和可持续发展。

公园内部的景观设计融合了自然元素和现代建筑,营造出宜人的环境。

同时,公园还设有多功能广场、户外剧场和儿童游乐区,满足了不同年龄群体的需求。

这种设计理念不仅提升了公园的吸引力,也为当地居民提供了一个休闲娱乐的场所。

其次,拉维莱特公园以丰富多彩的文化活动而闻名。

每年,公园都会举办各种艺术展览、音乐会和舞蹈表演,吸引了大量的游客和当地居民。

这些文化活动不仅丰富了公园的生活气息,也促进了当地文化产业的发展。

此外,公园还定期举办社区义工活动和环保宣传活动,提升了社区居民的参与感和责任感。

最后,拉维莱特公园对当地社区的影响是深远的。

公园的建设和运营为当地创造了大量就业机会,促进了经济的发展。

同时,公园还成为了社区居民休闲娱乐的重要场所,增强了社区凝聚力。

此外,拉维莱特公园还通过举办各种社区活动和文化交流活动,促进了社区居民之间的交流和合作,增进了社区的和谐发展。

综上所述,拉维莱特公园作为一座城市公园,不仅在设计理念、文化活动和社区影响方面具有独特的优势,而且为当地社区的发展做出了积极的贡献。

希望通过本文的案例分析,能够为其他城市公园的建设和运营提供一些借鉴和启示。

从法国拉. 维莱特公园看生态园林建设本文透过对法国拉•维莱特公园生态建设的分析,探索城市生态园林建设未来的方向及道路。

、法国拉•维莱特公园建设分析随着城市的扩大,人类活动产生的大量的固体和气体废物导致水质、空气被污染,噪音、光、热及视觉污染,给人类的生活带来了严重危机。

同时,科学技术的进步使人们逐渐认识到在城市内大量植树、栽花, 用园林绿化人为地强化自然生态系统可以有效地降低城市污染、改善城市的生活环境。

19 世纪,人们开始提出了将自然引人城市、以园林弥补城市不足的观点。

20世纪60 和70 年代出现了极端的“绿地”理论学说,它片面地强调了城市园林在卫生保健方面的功能而忽视了园林的形式,实际上也是抹杀了园林艺术。

为了革新传统的城市园林或“绿地”的观念并创建符合现代城市特征的园林,拉•维莱特公园诞生了。

二、对生态园林建设的思考一)生态园林要体现自然生态效益。

作为城市中人类活动与自然过程共同作用强烈的地带之一,城市公园在城市中的自然系统和社会系统中具有多方面的生态功能。

公园的生态系统首先要与城市的大生态系统相融,要做到园在城中,城在园中”,改变传统园林和城市截然分开的状况,创造一种公园和城市完全交融的结构。

这种融合并不仅仅停留在诸如由公园林荫大道向城市立面延伸等简单的层次上,而是要尝试将城市和公园完全融合在一起,做到城市里面有公园的痕迹,公园里面也有城市的建筑和格局。

在这一点上,拉• 维莱特公园中设计的下沉式竹园就有意识地保留了城市的地下管线设施,给水干管、排水管、电力管纵横于场地之中,让人们了解到这一小小的绿色空间实际上是城市庞大聚集体的一个“碎片”。

而且,公园在建设初期最大限度地利用了当地天然的地形地貌,以现有的植物群落为绿化基本单元,融合地带植物群落的种类组成、结构特点和演替规律,避免了对地形构造和地表机理的破坏,从而科学而艺术地再现了地带性群落特征。

其次,要关注景观内部各个元素之间的以及景观元素内部的结构与功能的生态关系,即水平和垂直的生态过程。

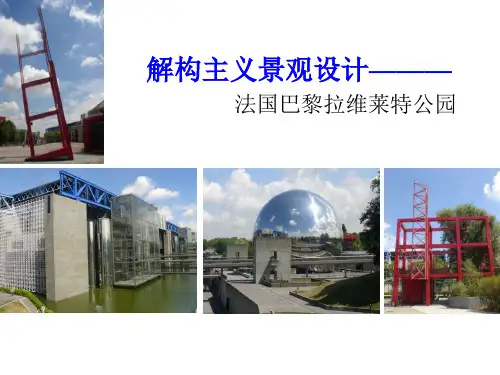

“解构不是拆毁或破坏,我不知道解构是否是某种东西,但如果他是某种东西,那它也是对于存在的一种思考,是对于形而上学的一种思考。

” ——德里达“解构意味着对设计任务的根本思想进行挑战,也意味着对建筑旧俗习惯的否定。

” ——伯纳德•屈米欧洲一直是景观设计的试验场,众多一流的设计师都在那里留下了出色的作品。

其中位于法国巴黎的拉•维莱特公园(Parc de La Villette) 因其独特的形象和设计理论而格外引人注目。

它不仅是欧洲近现代景观设计的代表作之一,更凭借所谓“解构主义”的设计思想和另类新奇的建筑设计成为国内一些设计师广为模仿的样板。

1解构主义1.1何谓解构主义?说起解构主义,就不得不提起结构主义和符号学,它们是20世纪50 年代后期到60年代在法国兴起的哲学理念。

结构主义坚信世界是由结构中的各种关系而不是由事物本身构成的。

结构主义是建立在“形而上学”基础上的,它具有二元对立性、整体性、中心性及系统的封闭性[1]。

随后,于20世纪60年代,法国哲学家德里达(Jacques Derrida)在其《论语法学》一书中第一次正式使用了“解构主义”一词,标志着解构主义哲学的正式确立[2]。

解构主义认为传统哲学的二元对立命题中森严的等级秩序是不合理的,它强调瓦解二元对立的统治和被统治关系,采用分解、消减和移置的方法使二者势均力敌,达到一种新的平衡。

解构主义反对形式、功能、结构、经济彼此之间的有机联系,提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,因而解构主义者们所表现出来的外在特征便是对传统的审视与背叛、对社会的关注与批判[3]。

1.2解构主义在景观设计中的张力20 世纪70 年代以后解构主义哲学渗透到建筑界,极大地影响了建筑思想活动的具体内容和理论评论,并逐渐演变成为一种新的建筑思潮。

解构主义哲学在建筑领域的移植进一步也对景观设计产生影响,成为景观设计创新的生长点。

解构主义哲学基于对传统的一元专制的反抗,反对个性的压制,反对科学与技术的极端迷信,进而对其进行颠覆、解体,探索建立新的城市景观形式。

解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践巴黎作为世界知名的旅游城市,以其美丽的文化景观吸引着许多游客。

而其中最令人难以忽略的就是巴黎拉维莱特公园。

拉维莱特公园是近年来巴黎市政府注重多元文化交流,追求多样性和包容性的体现。

本文将对拉维莱特公园的设计与建设背后的多元背景进行解读,并探讨这一新型公园所带来的启示与实践。

拉维莱特公园位于巴黎市中心,原为一片工业废墟。

在20世纪90年代,巴黎市政府决定将其改造成一个面向全球的公共空间,旨在实现城市多元文化、多样性和包容性的追求。

公园占地50公顷,由不同国家的景点和活动区域组成。

例如,有着中式庭院和建筑的中国馆,有独特的音乐喷泉和摩洛哥风情的摩洛哥馆,还有展示非洲文化的非洲馆等。

拉维莱特公园的设计与建设背后反映了多种多元文化交流的动力。

首先是全球化的驱动力。

随着经济全球化的发展,各国之间的交流与合作越来越紧密。

拉维莱特公园的设计借鉴了不同文化传统,并创造性地将其融入到公园的景观和建筑中,以展示不同国家和地区的独特风貌。

公园里的不同馆和区域提供了一个可以体验和了解世界各地文化的平台,使人们能够更好地理解和尊重多元文化。

其次是社会多样性的需要。

近年来,移民和跨国人口的增加使城市的社会多样性不断增加。

为了适应这一变化,拉维莱特公园将包容性作为设计的核心原则。

公园不仅提供了来自不同国家的景点,还定期举办各种文化节庆和艺术展览,为居民和游客创造了一个交流和互动的空间。

这种多元文化的交流有助于提高人们的相互理解和共融能力,并促进社会的和谐发展。

最后是可持续性的追求。

拉维莱特公园的设计还注重环境可持续性。

公园内有大面积的绿地和植被,以及水系和景观湖泊,使人们可以感受自然和环境的美好。

此外,公园采用了可再生能源和节能技术,如太阳能电池板和节水系统,以减少对环境的影响。

这种可持续性的设计与建设使拉维莱特公园成为一个生态友好的公共空间,既满足了人们对休闲娱乐的需求,又保护了自然资源。

走进法国巴黎——拉维莱特公园组员:xxx xxx学号:解构主义一、简介项目名称:拉维莱特公园地点:法国巴黎市中心东北部建成时间:建于1987年规模:约55公顷,其中公共空间33公顷。

设计师:伯纳德·屈米它是巴黎最大的公共绿地,全年24小时免费开放。

是法国三个最适于孩子游玩的公园之一,巴黎十大最佳休闲娱乐公园之一。

公园面积约55公顷,是巴黎市区内最大的公园之一。

园址上有两条运河,东西向的乌尔克运河。

北区展示科技与未来的景象,南区以艺术氛围为主题。

南北向是圣德尼运河。

这两条近乎直交的运河成为了公园与城市熔融的纽带,同时也是公园重要的景观构成要素,作为线系统的组成部分张显着解构主义的魅力。

(如图1)环境美丽而宁静,集花园、喷泉、博物馆、演出、运动、科学研究、教育为一体的大型现代综合公园。

拉维莱特公园融入田园风光结合的生态景观设计理念,以独特的甚至被视为离经叛道的设计手法,为市民提供了一个宜赏、宜游、宜动、宜乐的城市自然空间。

设计师简介1944年出生于瑞士洛桑。

1969年毕业于苏黎世联邦工科大学。

l970-l980年在伦敦AA建筑学院任教。

1976年在普林斯顿大学建筑城市研究所。

1980-1983年在Cooperunion任教。

1988-2003年他一直担任纽约哥伦比亚大学建筑规划保护研究院的院长职务。

1983年赢得的巴黎拉.维莱特公园国际设计竞赛,是他最早实现的作品。

另外,屈米有很多的理论著作,评论并举办过多次展览。

他鲜明独特的建筑理念对新一代的建筑师产生了极大的影响。

自20世纪70年代起,屈米就声称建筑形式与发生在建筑中的事件没有固定的联系。

他的作品强调建立层次模糊,不明确的空间。

在屈米的理念中,建筑的角色不是表达现存的社会结构,而是作为一个质疑和校订的工具存在。

屈米在20世纪70年代后期的作品是他在AA建筑学院所教授课程的总结,这些设计包括《电影剧本》 (1977年),《曼哈顿手稿》 (1981年)等。

解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践【导言】巴黎作为世界上最受欢迎的旅游城市之一,其标志性的拉维莱特公园是游客们必到的景点之一。

然而,为了研究和了解这个公园的多元背景以及其独特的设计和规划理念,本文将对巴黎拉维莱特公园进行解构式的实践探索和分析。

【一、引言】拉维莱特公园是巴黎十分著名的城市公园,也是个人和家庭休闲、运动和文化活动的重要场所。

公园毗邻塞纳河,占地约22.4公顷,是世界上最大的现代城市花园之一。

公园内有小型建筑物、花坛、绿草地和湖泊等,同时还有各种文化设施和体育设备供市民们使用。

【二、多元背景】巴黎作为一个多元背景的城市,其公园承载了不同文化和社会群体的需求和期望。

拉维莱特公园在其设计和规划中充分考虑了多元背景因素,如不同年龄和社会群体的需求、文化多样性、环境可持续性等等。

1. 不同年龄和社会群体的需求拉维莱特公园旨在满足不同年龄和社会群体的需求。

它提供了适合儿童和青少年的游乐设施,如鞦韆、滑梯和迷宫等。

同时,公园内还设有专门的健身区域,供成年人进行锻炼和休闲活动。

公园提供了各类设备和场地供老年人进行户外休闲活动,如散步、下棋和聊天等。

2. 文化多样性的体现巴黎是一个充满文化多样性的城市,拉维莱特公园也体现了这种多样性。

公园内有各种文化设施和场所,如露天音乐会场地、文化展览馆和艺术装置等。

这些设施和场所提供了一个平台,让不同文化背景的市民可以在此展示和分享自己的文化艺术。

3. 环境可持续性的考虑巴黎一直致力于推动环境可持续性的发展,拉维莱特公园的设计和规划也充分考虑了这一点。

公园内有大量的绿化和植被,这不仅美化了环境,还提供了生态系统服务,如空气净化、水源保护和栖息地提供等。

公园还利用可再生能源供电,以减少对传统能源的依赖。

【三、新型公园的探索】拉维莱特公园的设计和规划体现了新型公园的探索和创新。

它在传统公园的基础上引入了多样化的元素,以满足现代社会的需求和期望。

《解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践》篇一一、引言随着全球城市化的不断发展,人们对公共空间的需求也在持续扩大。

在这其中,新型公园扮演着愈发重要的角色。

而作为欧洲城市的典范,巴黎拉维莱特公园不仅是一种生态休闲的空间表达,更是在多元文化背景下对新型公园探索的一次实践。

本文将通过解构实践的方式,对拉维莱特公园进行深入解读。

二、拉维莱特公园的背景巴黎拉维莱特公园位于巴黎市区的东北部,原为废弃的工业区。

经过改造,成为了一个集艺术、文化、休闲于一体的新型公园。

其背后蕴含的是对城市空间的重塑和对多元文化的融合。

三、拉维莱特公园的解构实践1. 空间布局的解构拉维莱特公园的空间布局打破了传统公园的线性结构,呈现出一种非线性的、多层次的布局。

这种布局方式不仅增加了空间的趣味性,也使得游客在游览过程中能够更好地体验到公园的多元性。

同时,公园内的各种设施和景观也都被巧妙地融入到了这个空间结构中,形成了和谐共生的关系。

2. 艺术与文化的融合拉维莱特公园在改造过程中,融入了大量的艺术元素。

公园内设有艺术画廊、雕塑、装置艺术等,为游客提供了一个艺术欣赏的空间。

同时,公园还定期举办各种文化活动,如音乐节、艺术展览等,进一步丰富了游客的文化体验。

这种艺术与文化的融合,使得拉维莱特公园成为了一个具有独特魅力的文化地标。

3. 生态环保的实践拉维莱特公园在改造过程中,注重生态环保的理念。

公园内种植了大量的植被,形成了丰富的生态系统。

同时,公园还采用了雨水收集系统、太阳能利用等环保技术,以降低能耗和减少对环境的影响。

这些措施使得拉维莱特公园在实现自身功能的同时,也为城市生态环境的改善做出了贡献。

四、拉维莱特公园的意义拉维莱特公园的成功改造和运营,为城市公共空间的规划和发展提供了新的思路。

它不仅为市民提供了一个休闲娱乐的场所,也成为了城市文化的重要组成部分。

同时,拉维莱特公园的生态环保实践也为城市可持续发展提供了有益的借鉴。

“解构不是拆毁或破坏,我不知道解构是否是某种东西,但如果他是某种东西,那它也是对于存在的一种思考,是对于形而上学的一种思考。

” ——德里达“解构意味着对设计任务的根本思想进行挑战,也意味着对建筑旧俗习惯的否定。

” ——伯纳德•屈米欧洲一直是景观设计的试验场,众多一流的设计师都在那里留下了出色的作品。

其中位于法国巴黎的拉•维莱特公园(Parc de La Villette) 因其独特的形象和设计理论而格外引人注目。

它不仅是欧洲近现代景观设计的代表作之一,更凭借所谓“解构主义”的设计思想和另类新奇的建筑设计成为国内一些设计师广为模仿的样板。

1解构主义1.1何谓解构主义?说起解构主义,就不得不提起结构主义和符号学,它们是20世纪50 年代后期到60年代在法国兴起的哲学理念。

结构主义坚信世界是由结构中的各种关系而不是由事物本身构成的。

结构主义是建立在“形而上学”基础上的,它具有二元对立性、整体性、中心性及系统的封闭性[1]。

随后,于20世纪60年代,法国哲学家德里达(Jacques Derrida)在其《论语法学》一书中第一次正式使用了“解构主义”一词,标志着解构主义哲学的正式确立[2]。

解构主义认为传统哲学的二元对立命题中森严的等级秩序是不合理的,它强调瓦解二元对立的统治和被统治关系,采用分解、消减和移置的方法使二者势均力敌,达到一种新的平衡。

解构主义反对形式、功能、结构、经济彼此之间的有机联系,提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,因而解构主义者们所表现出来的外在特征便是对传统的审视与背叛、对社会的关注与批判[3]。

1.2解构主义在景观设计中的张力20 世纪70 年代以后解构主义哲学渗透到建筑界,极大地影响了建筑思想活动的具体内容和理论评论,并逐渐演变成为一种新的建筑思潮。

解构主义哲学在建筑领域的移植进一步也对景观设计产生影响,成为景观设计创新的生长点。

解构主义哲学基于对传统的一元专制的反抗,反对个性的压制,反对科学与技术的极端迷信,进而对其进行颠覆、解体,探索建立新的城市景观形式。

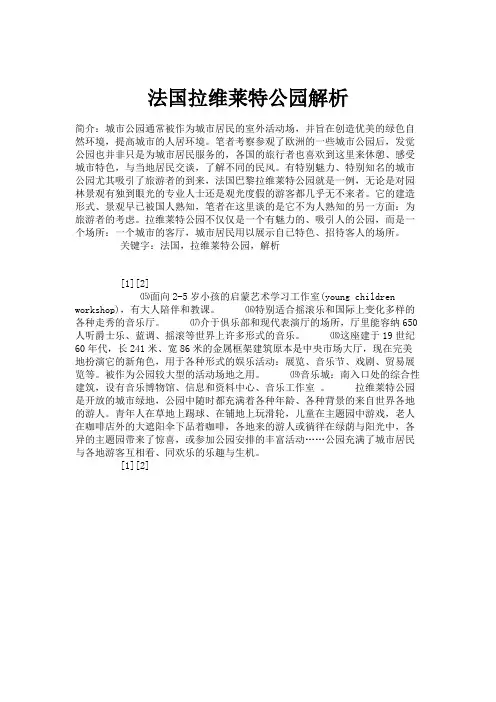

法国拉维莱特公园解析简介:城市公园通常被作为城市居民的室外活动场,并旨在创造优美的绿色自然环境,提高城市的人居环境。

笔者考察参观了欧洲的一些城市公园后,发觉公园也并非只是为城市居民服务的,各国的旅行者也喜欢到这里来休憩、感受城市特色,与当地居民交谈,了解不同的民风。

有特别魅力、特别知名的城市公园尤其吸引了旅游者的到来,法国巴黎拉维莱特公园就是一例,无论是对园林景观有独到眼光的专业人士还是观光度假的游客都几乎无不来者。

它的建造形式、景观早已被国人熟知,笔者在这里谈的是它不为人熟知的另一方面:为旅游者的考虑。

拉维莱特公园不仅仅是一个有魅力的、吸引人的公园,而是一个场所:一个城市的客厅,城市居民用以展示自已特色、招待客人的场所。

关键字:法国,拉维莱特公园,解析[1][2]⒂面向2-5岁小孩的启蒙艺术学习工作室(young children workshop),有大人陪伴和教课。

⒃特别适合摇滚乐和国际上变化多样的各种走秀的音乐厅。

⒄介于俱乐部和现代表演厅的场所,厅里能容纳650人听爵士乐、蓝调、摇滚等世界上许多形式的音乐。

⒅这座建于19世纪60年代,长241米、宽86米的金属框架建筑原本是中央市场大厅,现在完美地扮演它的新角色,用于各种形式的娱乐活动:展览、音乐节、戏剧、贸易展览等。

被作为公园较大型的活动场地之用。

⒆音乐城:南入口处的综合性建筑,设有音乐博物馆、信息和资料中心、音乐工作室。

拉维莱特公园是开放的城市绿地,公园中随时都充满着各种年龄、各种背景的来自世界各地的游人。

青年人在草地上踢球、在铺地上玩滑轮,儿童在主题园中游戏,老人在咖啡店外的大遮阳伞下品着咖啡,各地来的游人或徜徉在绿荫与阳光中,各异的主题园带来了惊喜,或参加公园安排的丰富活动……公园充满了城市居民与各地游客互相看、同欢乐的乐趣与生机。

[1][2]。

《解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践》篇一一、引言在今日全球城市化进程加速的背景下,新型公园作为城市发展的重要组成部分,承担着多重的功能与使命。

本文将针对巴黎拉维莱特公园这一典型案例进行深入解读,从多元背景出发,探索其作为新型公园的实践与解构。

二、拉维莱特公园的多元背景拉维莱特公园位于巴黎市中心地带,是当代巴黎城市的绿色之肺。

该公园的形成,不仅是园林设计的创新成果,更与多个时代背景息息相关。

在全球化和城市更新的大背景下,巴黎以其多元文化和丰富的历史底蕴,为拉维莱特公园提供了坚实的支撑。

这一新型公园不仅是都市生态建设的重要节点,也体现了人们对于多元文化的追求与理解。

三、新型公园的设计理念与特色拉维莱特公园在设计理念上独树一帜,融合了现代设计手法与历史文化遗产的继承。

设计者在考虑空间布局时,充分利用了地形的优势,使公园呈现出开放的态势,并成为都市生活中的一片绿色庇护所。

此外,在公园的设计中融入了多文化元素,成为了一个多元文化交流的平台。

同时,公园的可持续性设计理念也得到了充分体现,如采用绿色植被、雨水收集系统等措施,以实现生态平衡和可持续发展。

四、解构实践中的多维度探索拉维莱特公园在实践中的探索,体现在多个维度上。

首先是在生态层面的探索,如采用雨水花园等措施,为城市生态系统注入活力。

其次是在文化层面的探索,公园为人们提供了一个交流和学习的平台,使得多元文化得以在空间中相互碰撞和融合。

此外,在功能层面上的探索也值得一提,如公园内设有运动设施、儿童游乐区等,满足了不同人群的需求。

五、拉维莱特公园的实践意义拉维莱特公园的成功实践为全球城市新型公园的建设提供了宝贵的经验。

首先,它证明了在多元背景下,新型公园可以成为城市生态和文化交流的重要载体。

其次,通过可持续性设计理念的运用,拉维莱特公园实现了生态平衡和可持续发展,为未来城市发展提供了可借鉴的范例。

最后,该公园在功能设计上的创新和多样性满足了不同人群的需求,提高了城市居民的生活质量。

伟大风格文/张中波法国古典主义园林作为欧洲园林的一种重要风格,是17世纪法国绝对君权制度的产物。

它在继承欧洲造园传统,尤其是意大利文艺复兴和巴洛克园林传统的基础上,通过严谨的几何构图、明确的空间结构,将传统造园要素组织得更统一、更宏伟,具有宏伟壮丽、中轴突出、严谨对称的特点,开创了前所未有的“伟大风格”,体现了古典主义的审美思想,成为风靡欧洲各国达100多年的一种造园样式,并对现代风景园林设计及各国城市建设产生了深远影响。

——基于法国古典主义园林的分析凡尔赛宫17世纪下半叶,法国绝对君权如日中天,古典主义文化盛行。

路易十四时代,绝对君权达到顶峰,伏尔泰指出,路易十四时代文化的基本特色是“伟大风格”,这是古典主义的灵魂[1]。

造园家勒诺特则把它完美地贯彻到了园林艺术中,创造出了法国古典主义园林辉煌壮丽的“伟大风格”[2],并对欧洲各国园林产生了深远影响。

因此,法国古典主义园林又被称为勒诺特式园林。

本文分析了法国古典主义园林“伟大风格”的产生背景、表现及影响,以期通过对法国古典主义园林艺术风格的整体把握,促进园林艺术的继承与创新。

一、“伟大风格”的背景19世纪法国著名艺术理论家丹纳在《艺术哲学》一书中认为,种族、环境、时代这三大因素决定着艺术的产生与发展[3]。

法国古典主义园林作为17世纪法国古典主义文化的代表性艺术,其“伟大风格”的形成已经不可避免地打上了民族、时代、地域的烙印。

水有源,树有根。

法国古典主义园林可以追溯到意大利16世纪中叶以后的园林,它继承了许多意大利文艺复兴和巴洛克园林的造园要素和手法[4]。

如在构图原则上主张规则式造园、几何布局、中轴对称,造园要素包括水池、水渠、喷泉、雕塑、修剪植物和建筑等。

17世纪下半叶,法国成为欧洲最强大的国家,王权大盛。

路易十四时代,绝对君权达到顶峰,标榜“理性”的古典主义文化成为路易十四的御用文化,并成为17世纪下半叶法国文化艺术的总潮流[5]。

伏尔泰说,古典主义文化的基本特色是“伟大风格”。

《解读巴黎拉维莱特公园——多元背景下新型公园探索的一次解构实践》篇一一、引言在都市化的浪潮中,新型公园作为城市空间再塑造与功能重组的重要环节,愈发引起了人们广泛的关注。

作为当代都市发展的重要载体,新型公园以其多元化和跨界的属性,实现了文化交流与社区参与的有效途径。

其中,巴黎的拉维莱特公园就是其中的典型案例。

本篇文章将对拉维莱特公园进行深入的解构,旨在探究其设计理念、功能定位以及在多元背景下的实践意义。

二、拉维莱特公园的背景与概述拉维莱特公园位于巴黎市区的东北部,是巴黎市近年来进行城市更新和改造的标志性项目之一。

其前身是一个废弃的工业区,经过改造后,成为了一个集艺术、休闲、教育于一体的新型公园。

拉维莱特公园的改造,不仅体现了对旧工业区的重新利用,也体现了对新型城市空间的探索和追求。

三、拉维莱特公园的设计理念与功能定位拉维莱特公园的设计理念主要围绕“生态”、“多元”和“开放”三个方面展开。

其通过创新的设计和生态的手法,使得废弃的工业区变身为一个与城市融为一体的公园。

它不仅是人们休闲娱乐的场所,同时也是艺术家进行创作的平台和开展社会文化活动的舞台。

这种多元化、开放的设计理念使得拉维莱特公园成为了城市更新和改造的典范。

四、拉维莱特公园的解构实践(一)空间布局与功能划分拉维莱特公园的空间布局和功能划分充分体现了其多元化和开放性的特点。

公园内设有各种不同的空间,如自然景观区、艺术展览区、运动休闲区等,满足了不同人群的需求。

同时,这些空间之间相互连接,形成了一个有机的整体。

(二)生态设计与绿色理念的体现在拉维莱特公园的设计中,生态设计理念得到了充分的体现。

公园内种植了大量的植物,形成了丰富的植被景观。

同时,公园的雨水收集系统、节能照明等设计也充分体现了对生态环境的尊重和保护。

(三)艺术与文化的融合拉维莱特公园内的艺术展览区是该公园的一大亮点。

这里经常举办各种艺术展览和文化活动,为市民提供了丰富的文化体验。

同时,这些艺术作品也成为了公园景观的一部分,使得公园的艺术氛围更加浓厚。