最新小儿推拿手法归类及组合知识分享

- 格式:ppt

- 大小:119.50 KB

- 文档页数:10

小儿推拿的基础手法1 推法(1)直推法:以拇指桡侧或指面在穴位上作直线推动。

亦可用食中二指面着力作直线推动。

(2)旋推法:以拇指面在穴位上作顺时针方向的旋转推动。

(3)分推法:用两手拇指桡侧或指面,自穴位中间向两旁分向推动。

(4)合推法:以拇指桡侧缘自穴位两端向中央推动称合推法。

2 揉法(1)指揉法:以指端着力于穴位做环旋揉动。

(2)掌揉法:以掌着力于穴位做环旋揉动。

(3)鱼际揉法:以大鱼际着力于穴位做环旋揉动。

3 按法以掌根或拇指在一定的部位或穴位上,逐渐向下用力按压称为按法。

4 摩法以手掌面或食中指面附着于一定部位上,以腕关节连同前臂,作顺时针或逆时针方向环形移动摩擦。

5 掐法用指甲重按穴位称掐法。

6 捏法(1)二指捏:医生两手略尺偏,两手食指中节桡侧横抵于皮肤,拇指置于食指前方的皮肤处。

两手指共同捏拿肌肤,边捏边交替前进。

(2)三指捏:两手略背伸,两手拇指桡侧横抵于皮肤,食指中指置于拇指前方的皮肤处。

三手指共同捏拿肌肤,边捏边交替前进。

7 运法以拇指或食中指端在一定穴位上由此往彼作弧形或环形推动,称运法。

二、小儿按摩推拿常用穴位及操作1 攒竹(天门)位于两眉头连线中点至前发际成一直线。

用两拇指自下而上交替直推,称推攒竹,也称开天门。

2 坎宫位于自眉头起沿眉向眉梢成一直线。

用两拇指桡侧自眉心向眉梢做分推,称推坎宫或分推坎宫。

3 太阳位于眉梢与外眦连线中点向后一寸。

用两拇指桡侧推运,称推太阳或运太阳,向眼方向推运为补,向耳方向推运为泻。

4 天柱骨位于颈后发际正中至大椎成一直线。

用拇指或食中指自上向下直推称推天柱。

或用汤匙边蘸水边自上而下刮。

5 腹位于腹部。

沿肋弓角边缘或自中脘至脐,向两旁分推,称分推腹阴阳;用掌或四指摩称摩腹。

6 脐位于肚脐。

用中指端或掌根揉,称揉脐;用指或掌摩,称摩脐;用拇指和食、中指抓住肚脐抖揉,亦称揉脐。

7 丹田位于脐下2-3寸之间。

用揉法揉称揉丹田;用摩法摩称摩丹田。

8. 脊柱位于大椎至长强成一直线。

小儿推拿技术操作规范及注意事项小儿推拿技术是以揉法、推法、捏法等手法作用于小儿特有的腧穴上,治疗儿科疾病的推拿医疗技术。

以其腧穴的操作手法不同,功效各异。

因操作手法方向、轻重变化而有补泻之分。

适应的病证包括腹泻、便秘、疳积、遗尿、发热、咳嗽、夜啼、惊风、麻疹等多种病证,也用于小儿保健。

一、基本操作方法(一)常用手法1.推法推法是以指、掌、拳或肘等着力于施术部位上,沿皮肤表面做单向直线或弧形推动的手法。

用于小儿时,多以指、掌等置于施术部位上,保持均衡的压力,沿皮肤表面做单向直线或弧形推动。

如果直接在皮肤上操作,需要涂抹介质(即用油、水、膏、粉等润滑物质作为中介后,再作手法操作),其操作力度以不带动皮下组织为宜。

以下各种推法均要遵循这一要求。

(1)直推法用拇指桡侧或指面,着力于施术部位,余四指置于对侧或相应的位置以固定助力,拇指保持一定的压力,依靠拇指掌指关节运动带动手指运动,沿皮肤表面做单方向直线推动。

或以中指罗纹面、示中二指并拢,或示指、中指、无名指并拢后的罗纹面等部位着力于施术部位,腕关节伸直,依靠肘关节的屈伸活动带动手指运动,使手指掌面沿皮肤表面做单向直线推动。

频率大约200~300次/分,用力均匀,始终如一。

(2)分推法用两手拇指桡侧或指面,或示中指指面自穴位向两旁作分向推动;或作“∧”形推动。

(3)旋推法以拇指指面在穴位上作顺时针方向旋转推动。

(4)合推法以两拇指罗纹面自穴两旁向穴中推动合拢。

2.揉法见经穴推拿技术。

3.摩法用掌心或并拢的除拇指外的其余四指指面附着在体表做轻柔缓和的环形运动的手法。

4.捏脊法捏法之一。

用拇指指端桡侧缘向头部方向顶住脊柱或脊柱两侧皮肤,示、中指前按,三指相对轻捏皮肤,双手交替捻动向前推进,从龟尾处到大椎穴。

或者示指屈曲,用示指中节桡侧紧贴脊柱两侧皮肤,拇指前按,两指相对轻捏皮肤,双手交替捻动向前推进,从龟尾处到大椎穴。

5.捣法用中指指端着力,或手指屈曲,以示或中指近侧指间关节的背侧着力,作有节奏的叩击穴位的方法。

小儿推拿基础:按法、摩法、推法、拿法、揉法、捏法、搓法、小儿推拿手法是以手的动作为基础,如按、摩、推、揉等。

但又不等同于人们日常生活中一般的、简单的、随意的动作;它是有特定要求的动作,需经规范地训练,从而熟能生巧。

因此,要很好地进行手法的练习。

有些小儿推拿手法与成人推拿手法相类同,但与成人手法的要求有所不同。

小儿推拿手法特点:小儿具有脏腑娇嫩,腠理疏松,神气怯弱的生理特点,因此其手法特别强调轻快柔和,平稳着实,要求做到“轻而不浮,快而不乱,慢而不断,重而不滞”。

小儿推拿与成人推拿相比,有时仅用某类手法中的一二种,如成人手法中的按法有指按、掌按、肘按等,小儿临床中则多用指按,不用肘按;有的手法为小儿推拿所特有,如旋推法、直推法,成人推拿一般不用或少用。

小儿推拿手法种类:小儿推拿手法有一二十种,常用的有“小儿推拿八法”及捏、拿、捻、擦等。

小儿推拿八法是指“按、摩、掐、揉、推、运、搓、摇”,这种提法首见于《厘正按摩要术》。

海派儿科推拿则将一指禅推和滚法、擦法运用到小儿推拿的临床治疗中,并将小儿推拿手法总结为以“按、摩、捏、揉、推、拿、搓、摇、滚、擦”为主的“推拿十法”。

小儿推拿手法时间:小儿推拿手法操作的时间,一般以推法、揉法、运法、摩法操作时间长而次数多,而按法、拿法、捏法次数宜少,掐法则重、快、少,在掐后常继用揉法。

在临床应用上,其处方名是将小儿推拿手法与具体穴位结合在一起称谓。

例如,补脾经、补肺经(用旋推法施于脾经、肺经),清脾经、清肺经(用直推法施于脾经、肺经),揉一窝风(用揉法施于一窝风穴),掐人中(用掐法施于人中穴)等等。

小儿推拿手法顺序:在手法操作的顺序上,按照取穴及部位,一般是从上而下、自前而后,先头面、次上肢、再次胸腹及下肢正面、最后腰背及下肢背面;二是先重点、后一般;三是先一般、后重点。

对于如掐、捏等一些刺激较强的手法,一般应放在最后操作,以免因刺激过强使患儿哭闹而影响治疗。

小儿推拿介质:由于许多小儿推拿手法是直接接触小儿皮肤的,因此在手法操作时常用一些介质,如滑石粉、薄荷汁、冬青膏等。

小儿推拿入门知识小儿推拿是一种传统的中医疗法,它是通过手法按摩、拍打、揉捏等手段,刺激小儿体表的穴位和经络,调整小儿的气血运行,达到治疗疾病、保健养生的目的。

小儿推拿是一门技术性很强的学科,需要掌握一定的理论知识和实践技能。

下面就为大家介绍一下小儿推拿的入门知识。

一、小儿推拿的基本理论小儿推拿的基本理论是中医经络学和脏腑学。

中医经络学认为,人体内部有经络相连,气血运行于经络之中,经络是人体内部的交通运输系统。

小儿推拿通过刺激经络,调整气血运行,达到治疗疾病、保健养生的目的。

脏腑学是中医学的重要分支,它研究人体内部的脏器和功能,认为脏腑是人体内部的重要器官,对人体的生命活动起着重要的作用。

小儿推拿通过刺激穴位,调整脏腑功能,达到治疗疾病、保健养生的目的。

二、小儿推拿的基本手法小儿推拿的基本手法包括按摩、拍打、揉捏、推拿等。

按摩是指用手指、掌心等部位轻柔地按压小儿体表的穴位和经络,以调和气血、舒缓经络为主要目的。

拍打是指用手掌或拳头等部位轻轻拍打小儿体表的穴位和经络,以刺激经络、活血化瘀为主要目的。

揉捏是指用手指、掌心等部位揉捏小儿体表的穴位和经络,以调和气血、舒缓经络为主要目的。

推拿是指用手掌、指尖等部位推动小儿体表的穴位和经络,以调和气血、舒缓经络为主要目的。

三、小儿推拿的适应症小儿推拿适用于各种小儿疾病,如感冒、咳嗽、发热、腹泻、便秘、哮喘、湿疹、夜啼、惊风、遗尿等。

小儿推拿还可以用于小儿保健养生,增强体质、预防疾病。

四、小儿推拿的注意事项小儿推拿需要注意以下几点:1. 推拿前要检查小儿的身体状况,了解小儿的病情和体质,选择适当的推拿手法和穴位。

2. 推拿时要注意手法轻柔、缓慢,避免过度刺激,以免引起小儿不适。

3. 推拿时要注意手法的方向和力度,遵循经络走向和穴位特点,以达到最佳的治疗效果。

4. 推拿时要注意小儿的情绪变化,避免过度刺激,以免引起小儿情绪波动。

5. 推拿后要观察小儿的反应,如有不适应及时处理。

⼩⼉推拿的四⼤⼿法⼩⼉推拿的四⼤⼿法应对⼩⼉外感的四⼤基本推拿⼿法,即开天门、推坎宫、运太阳、揉⽿后⾼⾻。

这四⼤基本⼿法不管是风寒还是风热都可以⽤。

⽽且都在头⾯部,不⽤脱⾐服,不怕孩⼦冻着。

按摩介质,⼀般天热可以⽤平常的饮⽤⽔,天冷可以⽤葱姜⽔。

风寒⽤葱姜⽔,风热⽤饮⽤⽔。

如果⼩⼉有发烧,可以⽤酒精或者薄荷⽔。

没有绝对,具体情况可以⾃⼰灵活运⽤。

当然还有其他⼀些介质可以⽤,也可以根据⾃⼰的情况灵活应⽤。

1.开天门:简单说就是从眉⼼印堂⽳向上直推到发际。

【⽳位】:开天门,天门⽳⼜名攒⽵,位于两眉中(印堂)⾄前发际成⼀直线。

【⼿法】:操作时,术者两拇指交替⾃下向上推3~5分钟,称“推攒⽵”或称“开天门”。

若⾃眉⼼推⾄囟门,约30~50次,称为“⼤开天门”。

【功效】:“开天门”具有开经络、开⽳位、活⽓⾎、调阴阳和祛风解表、开窍醒脑、镇静安神、明⽬等作⽤。

“开天门”⼀般作为推拿起式。

含有天⼈相应、开经⽳之意。

主治头⾯诸疾,如头昏、头痛、流涕、眼屎多、⾚眼等。

外感内伤均宜。

“开天门”还能疏风、解表、开窍,治疗风邪外感之恶风发热、头痛、⾝痛、⽆汗等,风寒风热均可配伍后运⽤。

2.推坎宫:从眉⼼向左右两侧分推⾄眉梢。

操作⽅法:⽤两拇指桡侧⾃眉⼼向眉梢做分推,称推坎宫或分推坎宫。

推后也可点刺放⾎或掐按揉摩,以增强疗效。

操作次数:50~100次。

作⽤:功能作⽤:疏风解表,醒脑明⽬,⽌头痛。

主治:感冒发热、头痛,⽬⾚痛,烦躁不安,惊风,⽬眵等。

临床作⽤:临床上常与推攒⽵、揉太阳开天门、揉⽿后⾼⾻等⼿法配合治疗外感发热、头痛等症。

在临床治疗中,推坎宫多与推攒⽵、揉太阳等⼿法配合使⽤。

在治疗⽬⾚肿痛时,多与清肝经、掐揉⼩天⼼、清天河⽔等合⽤。

推后也可点刺放⾎或掐按揉摩,以增强疗效。

推拿注意事项1.推坎宫是通过对肢体或⽳位和按摩,达到疏通经络,活⾎化瘀的作⽤从⽽使脑萎缩的肢体功能和其他功能的障碍得以恢复。

2.在春夏季患感冒,推拿时蘸⽔,秋冬季患感冒,推拿时要蘸少许⿇油、润滑膏或BB油也可。

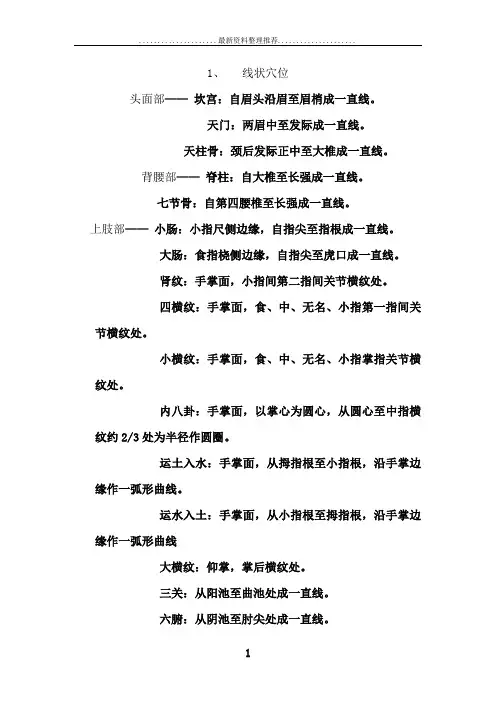

1、线状穴位头面部——坎宫:自眉头沿眉至眉梢成一直线。

天门:两眉中至发际成一直线。

天柱骨:颈后发际正中至大椎成一直线。

背腰部——脊柱:自大椎至长强成一直线。

七节骨:自第四腰椎至长强成一直线。

上肢部——小肠:小指尺侧边缘,自指尖至指根成一直线。

大肠:食指桡侧边缘,自指尖至虎口成一直线。

肾纹:手掌面,小指间第二指间关节横纹处。

四横纹:手掌面,食、中、无名、小指第一指间关节横纹处。

小横纹:手掌面,食、中、无名、小指掌指关节横纹处。

内八卦:手掌面,以掌心为圆心,从圆心至中指横纹约2/3处为半径作圆圈。

运土入水:手掌面,从拇指根至小指根,沿手掌边缘作一弧形曲线。

运水入土:手掌面,从小指根至拇指根,沿手掌边缘作一弧形曲线大横纹:仰掌,掌后横纹处。

三关:从阳池至曲池处成一直线。

六腑:从阴池至肘尖处成一直线。

天河水:从总筋至曲泽处成一直线。

下肢部——箕门:大腿内侧,从腹股沟中点至膝盖内上缘成一直线。

2、面状穴位胸腹部——胁肋:从腋下两胁至天枢处。

腹:腹部。

丹田:小腹部。

上肢部——脾经:大拇指末节罗纹面。

肝经:食指末节罗纹面。

心经:中指末节罗纹面。

肺经:无名指末节罗纹面。

肾经:小指末节罗纹面。

胃经:拇指掌面近指端第一节。

板门:手掌面大鱼际处。

3、点状穴位头面部——耳后高骨:耳后入发际高骨下凹陷中。

胸腹部——乳根:乳下2分。

乳旁:乳处旁开2分。

肚角:脐下2寸,旁开2寸。

背腰部——龟尾:尾椎骨端。

肺俞:第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

上肢部——肾顶:小指顶端。

掌小横纹:掌面小指根下,尺侧掌纹头。

内劳宫:手掌面,屈指无名指和中指间中点。

小天心:大小鱼际交接处凹陷中。

总筋:掌后腕横纹中点。

阳池:掌后横纹近拇指端。

阴池:掌后横纹近小指端左端正:中指甲根大拇指侧赤白肉际处。

右端正:中指甲根小指侧赤白肉际处。

老龙:指背,中指甲根中点一分许。

五指节:掌背五指第一指间关节。

二扇门:掌背中指指根本节两侧凹陷中。

上马:手背无无名指及小指掌指关节后陷中。

儿推常用手法

小儿推拿的常用手法主要包括以下几种:

1. 推法:用拇指或食、中二指指面沿同一方向运动称为“推法”。

推法主要包括“直推、旋推、分推”三种。

“直推”是在表皮进行操作,不要推挤皮下组织。

“直推法”常用于“线状”穴位。

“旋推”也是只作用于表皮,不得带动皮下组织。

“旋推法”主要用于手部“面状”穴位。

“分推”可横如直线,也可弯曲如弧线。

2. 摩法:包括单指摩法、多指摩法、掌摩法等,主要是采用较轻的环形运动的方法。

3. 运法:主要是采用有此往彼的环形或弧形运动的方法。

4. 揉法:是指手掌固定做回旋运动的方法。

5. 按法:是指通过手掌大面积垂直下压的方法。

按法是一种刺激较强的手法,常与“揉法”结合应用,组成“按揉”复合手法。

6. 掐法、捏法、捣法、搓法、捻法、摇法、振法等。

此外,还有拿法等在临床上使用也比较多。

请注意,以上信息仅供参考,不构成任何医疗建议。

如有需要,请咨询医生或专业人士。

小儿推拿的运法概述小儿推拿是一种传统的中医疗法,通过按摩、揉捏、推拿等手法刺激儿童体表穴位和经络,调整气血运行,促进身体健康。

小儿推拿运法包括按摩、刮痧、拍打等多种手法,可以用于预防和治疗儿童常见疾病。

运法分类小儿推拿的运法主要分为以下几类:1.按摩:通过手指、掌心等部位对儿童体表进行轻柔按摩,以促进血液循环和气血流通。

常见的按摩手法有揉捏、推压、搓动等。

2.刮痧:使用特制的刮板或硬币等工具,在儿童体表上进行刮擦,以达到刺激经络、散寒祛湿、通经活络的效果。

3.拍打:用掌心轻轻拍打儿童背部或其他部位,以促进气血流通,并起到镇定安神的作用。

4.推拽:通过拉伸、扭转等动作,对儿童关节和肌肉进行调整,以增强体质、改善姿势和协调运动。

运法技巧小儿推拿的运法需要掌握一些技巧,下面介绍几种常用的技巧:1.轻柔稳定:由于儿童的皮肤和骨骼较为脆弱,推拿时应轻柔稳定,避免用力过猛或造成不适。

2.按摩方向:按摩时应沿着经络走向进行,可以顺时针或逆时针按摩。

按摩力度要适中,不宜过轻或过重。

3.刮痧角度:刮痧时要选择合适的角度和力度,一般以刮出红斑为宜。

刮痧部位通常选择在背部、腹部等相对平坦的区域。

4.拍打节奏:拍打时要保持一定的节奏和频率,可以根据儿童的情况适当调整。

拍打力度要轻柔均匀,避免过重或不均匀。

5.推拽幅度:在进行推拽运动时,要注意掌握合适的幅度和力度,避免过度拉伸或扭转。

运法应用小儿推拿可以应用于多种常见疾病的预防和治疗,如:1.呼吸系统疾病:对于儿童感冒、咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病,可以通过按摩背部和胸部穴位,促进气管扩张、支气管通畅,缓解症状。

2.消化系统疾病:对于儿童腹泻、便秘、消化不良等消化系统问题,可以通过按摩腹部和脐周穴位,调理脾胃功能,促进食欲和消化。

3.神经系统问题:对于儿童多动症、注意力不集中等神经系统问题,可以通过拍打头部、揉捏耳轮穴位等手法,调整神经功能,增强集中力。

4.其他常见问题:小儿推拿还可以应用于其他常见问题的预防和治疗,如夜间尿床、睡眠障碍、发育迟缓等。

小儿推拿中医知识点总结一、小儿推拿的起源和发展小儿推拿是中国传统医学宝贵的瑰宝,有着悠久的历史和深厚的文化积淀。

早在春秋时期,《左传》中就有对小儿保健的记载,说明当时就有对小儿进行按摩的历史。

小儿推拿作为一种具有独特的辨证施治理论的治疗方法,自古以来一直为人们所熟知和广泛应用。

在按摩领域,《黄帝内经》中就有着有关按摩理论的论述,对于小儿推拿的治疗原则、技法和应用都有所涉及。

《黄帝内经》中强调“四大能力”的培养,即视、听、语、四肢灵活,其中特别要提及对四肢的推拿以促进其力量和柔韧度的发展。

在《伤寒论》中也有关于小儿推拿的内容,指导人们在治疗小儿疾病时可以辅助采用推拿方法。

而《神农本草经》中也详细介绍了小儿推拿的相关内容,包括推拿手法、操作要领、适应病症及禁忌等方面。

随着时间的推移,小儿推拿的理论和技术得到了进一步的完善和系统化,逐渐形成了独特的治疗体系。

现今,小儿推拿已经成为了中医学的一门重要学科,被广泛应用于小儿保健、疾病预防和治疗等方面。

二、小儿推拿的理论基础1. 《黄帝内经》中的按摩理论《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,其中包含了丰富的按摩理论。

根据《黄帝内经》的观点,人体的经络穴位是按摩的主要对象,通过按摩可以疏通经络、调和气血、调整脏腑功能、增强体质。

在小儿推拿中,理论依据主要来源于《黄帝内经》中的经络穴位理论和按摩疗法。

2. 小儿推拿的治疗原则小儿推拿的治疗原则主要包括“气血和畅”、“经络畅通”、“阴阳平衡”、“脏腑调和”等。

通过按摩手法和穴位的刺激,可以调整小儿的气血循环,促进脏腑功能的协调运行,达到预防和治疗小儿疾病的目的。

三、小儿推拿的适应病症1. 小儿推拿对于一些常见的小儿疾病,如感冒、消化不良、失眠、食欲不振、生长发育迟缓、脑瘫、小儿麻痹等均有一定的疗效。

通过按摩手法和穴位的刺激,可以调整小儿的气血循环,促进脏腑功能的协调运行,达到预防和治疗小儿疾病的目的。

2. 此外,小儿推拿也对一些特殊疾病,如小儿哮喘、小儿夜啼、小儿佝偻病等有一定的辅助疗效。