小儿推拿常用手法及穴位

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:10

定位:手掌鱼际平面。

操作:指端揉,称揉板门或运板门。

100-300 次。

作用:健脾和胃,消食化滞,止泄,止呕。

【清大肠】定位:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。

操作:从虎口向食指尖直推为清,称清大肠。

100-300 次。

作用:清大肠可清利肠府,除湿热,导积滞。

【补大肠】定位:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。

操作:从食指尖直推向虎口为补,称补大肠。

100-300 次。

作用:补大肠可涩肠固脱,温中止泻。

【清小肠】定位:小指尺侧边缘,自指尖到指根成一直线。

操作:自指根直推向指尖为清,称清小肠。

100-300 次。

作用:清热利尿。

【清胃经】定位:拇指掌面近掌端第一节(或鱼际桡侧赤白肉际处)。

操作:自掌根方向向拇指根直推为清,称清胃经。

100-500 次。

作用:清胃经可清中焦湿热,和胃降逆,泻胃火,除烦止渴。

【清肝经】定位:食指指面。

操作:自食指掌面末节指纹推向指尖为清,称清肝经。

100-500 次。

作用:平肝泻火,息风镇惊,解郁除烦。

【清脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖直至指根赤白肉际处,或拇指末节罗纹面。

100-500 次。

操作:由指根向指端方向直推为清,称清脾经。

作用:清脾经则清热利湿,化痰止呕。

【补脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖直至指根赤白肉际处,或拇指末节罗纹面。

操作:将患儿拇指屈曲,循拇指桡侧缘向指根方向直推为补,称补脾经。

100-500次。

作用:补脾经能健脾胃,补气血。

【清补脾经】定位:拇指桡侧缘,自指尖至指根成一直线。

操作:用拇指指腹从孩子拇指尖直推向指根来回推,100~300 次。

作用:和胃消食,增进食欲。

【清肺经】定位:无名指指面。

操作:自无名指掌面末节指纹向指尖方向直推1-3 分钟。

作用:宣肺清热、疏风解表,化痰止咳。

定位:无名指掌面指尖到指根。

操作:自无名指掌面指尖向指根方向直推。

100-300 次。

作用:补肺经可补益肺气。

【搓工字背】定位:工字搓背位于背部,成“工”字型,为脊柱正中线肺兪” 身柱“和上背部所在横线及腰部“肾兪” 命门“ ”所在横线组成。

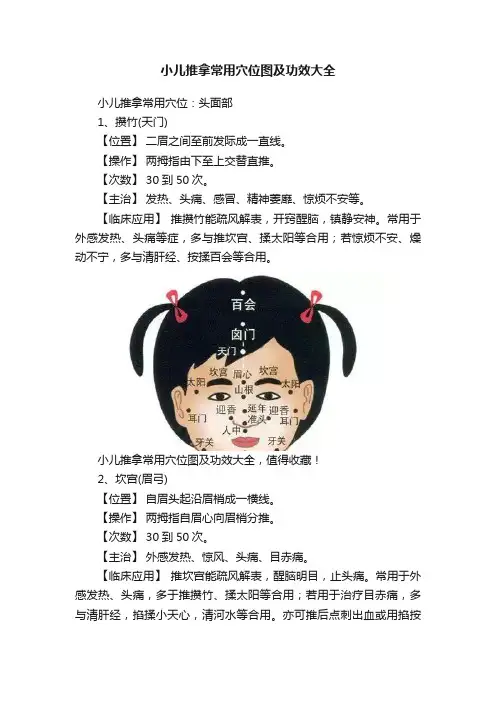

小儿推拿常用穴位图及功效大全小儿推拿常用穴位:头面部1、攒竹(天门)【位置】二眉之间至前发际成一直线。

【操作】两拇指由下至上交替直推。

【次数】 30到50次。

【主治】发热、头痛、感冒、精神萎靡、惊烦不安等。

【临床应用】推攒竹能疏风解表,开窍醒脑,镇静安神。

常用于外感发热、头痛等症,多与推坎宫、揉太阳等合用;若惊烦不安、燥动不宁,多与清肝经、按揉百会等合用。

小儿推拿常用穴位图及功效大全,值得收藏!2、坎宫(眉弓)【位置】自眉头起沿眉梢成一横线。

【操作】两拇指自眉心向眉梢分推。

【次数】 30到50次。

【主治】外感发热、惊风、头痛、目赤痛。

【临床应用】推坎宫能疏风解表,醒脑明目,止头痛。

常用于外感发热、头痛,多于推攒竹、揉太阳等合用;若用于治疗目赤痛,多与清肝经,掐揉小天心,清河水等合用。

亦可推后点刺出血或用掐按法,以增强疗效。

3、山根(山风)【位置】两目内眦之间。

【操作】拇指甲掐。

【次数】 3到5次。

【主治】惊风、抽搐。

【临床应用】掐山根有开窍醒脑、定神的作用。

对惊风、昏迷抽搐等症,多与掐入中、掐老龙等合用。

本穴用于治疗疾病外,还和年寿、准头等穴用于诊断,如见山根处青筋显露为脾胃虚寒或惊风。

4、颊车(牙关)【位置】耳下一寸下颌骨陷上方的咬肌中。

【操作】拇指按或中指揉。

【次数】 5到10次。

【主治】牙关紧闭,口眼歪斜。

【临床应用】按颊车主要用于牙关紧闭,若口眼歪斜则多用揉颊车。

5、囟门【位置】前发际正中直上两寸,百会前骨陷中。

【操作】两手扶儿脱,两拇指自前发际向该穴轮换推之(囟门未合时,仅推至边缘)称推囟门。

拇指端轻揉囟门。

【次数】推或揉,各50到100次。

【主治】头痛、惊风、神昏、烦躁、鼻塞、衄血等。

【临床应用】推揉囟门能镇惊安神、通窍,多于头痛惊风、鼻塞等症。

正常前颅在生后12到18月之间闭合,故临床操作时手法需注意不可用力按压。

6、耳后高骨【位置】耳后入发际高骨下凹陷中。

【操作】两拇指或中指端揉。

⼩⼉推拿全系列(附动态图)⼀、⼩⼉推拿⼿法 1.清、补脾⼟ 部位:拇指指腹(即末节螺纹⾯)。

操作:顺时针旋推为补,名“补脾⼟”,中医功效等于吃⼈参、⽩术;从螺纹⾯根部推向指尖(即离⼼⽅向——编者注)的直推为清,名“清脾⼟”。

脾⼟多⽤补,⽽少⽤清。

2.清、推⼤肠 部位:⾷指外缘(即⾷指桡侧——编者注),⾃指尖⾄虎⼝成⼀直线。

操作:从⾷指端直推⾄虎⼝,名“推⼤肠”,为补,⽌泻;从虎⼝推向⾷指端,名“清⼤肠”,治便秘。

3.揉板门 部位:⼿掌⼤鱼际平⾯。

操作:⽤中指尖作揉法,名“揉板门”。

揉法为补,⾃掌根推向指根(即离⼼⽅向——编者注)为“清”,作⽤同清推⼤肠。

4.清肝⽊ 部位:⾷指指腹。

操作:直推为清,名“清肝⽊”。

注意:“肝⽊”宜清不宜补,补之恐动肝⽕。

5.清⼼⽕ 部位:中指指腹。

操作:直推为清,名“清⼼⽕”。

注意:“⼼⽕”也宜清不宜补,补后恐动⼼⽕。

清肝⽊与清⼼⽕有清⽕、降热功能。

6.清、补肺⾦ 部分:⽆名指指腹。

操作:直推为清,名“清肺⾦”;旋推为补,名“补肺⾦”。

“肺⾦”实热症⽤清法,虚症⽤补法。

7.补肾⽔部位:⼩指脂腹。

操作:肾⽔与肝⽊、⼼⽕、肺⾦的⼿法不同,直推为补,名“补肾⽔”。

注意:“⽔”宜补不宜清,补肾⽔相当吊盐⽔与葡萄糖,也有健体与降热作⽤。

8.揉外劳宫部位:第三掌⾻背侧,腕横纹⾄掌⾻⼩头连线之中点。

操作:⽤指尖作揉法,名“揉外劳宫”。

有清热、镇静、⽌痛作⽤。

9.推上三关部位:⼩臂前侧,⾃腕横纹⾄肘部成⼀直线。

操作:⽤拇指或⾷、中两指⾃下向上推,名“推上三关”或“推三关”,有发汗降热作⽤。

10.清天河⽔部位:⼩臂内侧,⾃腕横纹中点⾄肘横纹中点成⼀直线。

操作:⽤拇指侧推或⽤⾷、中指指腹向上直推,名“清天河⽔”,是退热重要⼿法,还有宁⼼与安眠作⽤。

11.退六腑 部位:⼩臂后侧,⾃腕横纹⾄肘部成⼀直线。

操作:⽤拇指或⾷、中两指指腹⾃肘部向前推向腕部,名“退六腑”。

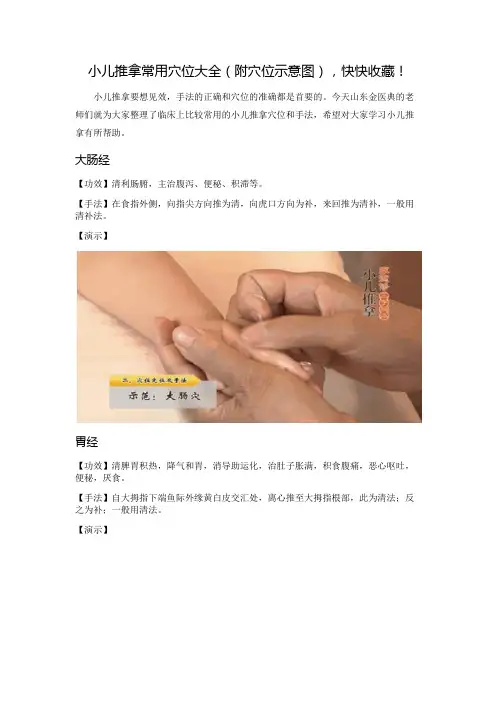

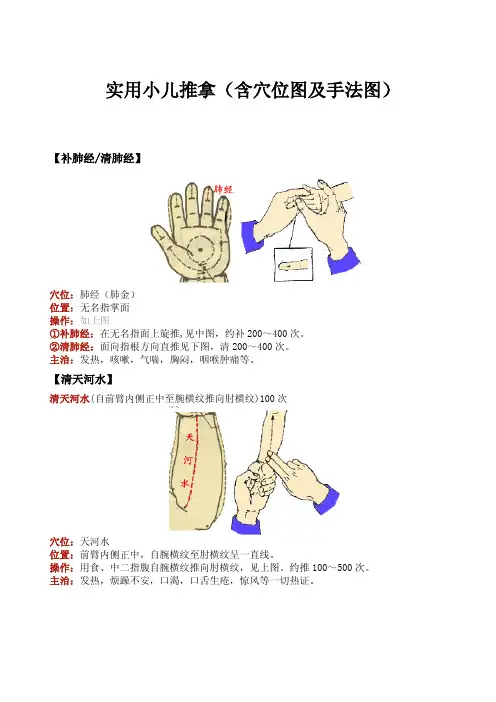

实用小儿推拿(含穴位图及手法图)【补肺经/清肺经】穴位:肺经(肺金)位置:无名指掌面操作:如上图①补肺经:在无名指面上旋推,见中图,约补200~400次。

②清肺经:面向指根方向直推见下图,清200~400次。

主治:发热,咳嗽,气喘,胸闷,咽喉肿痛等。

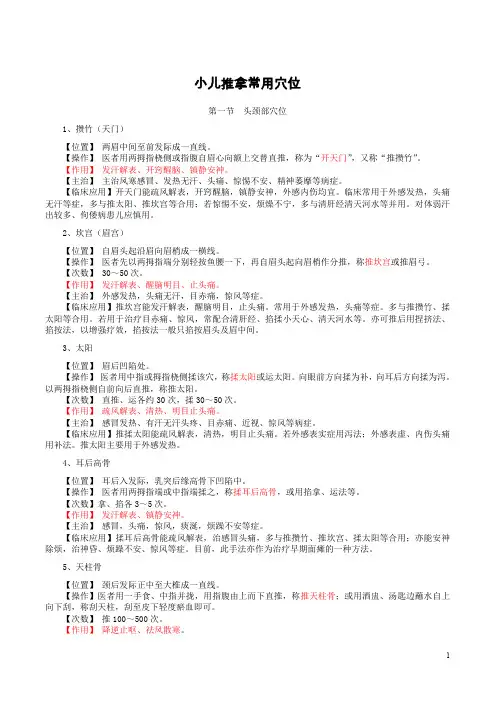

【清天河水】清天河水(自前臂内侧正中至腕横纹推向肘横纹)100次穴位:天河水位置:前臂内侧正中,自腕横纹至肘横纹呈一直线。

操作:用食、中二指腹自腕横纹推向肘横纹,见上图。

约推100~500次。

主治:发热,烦躁不安,口渴,口舌生疮,惊风等一切热证。

【开天门】开天门(自小儿眉心推向前发际边缘)100次穴位:天门(攒竹)位置:自两眉中间至前发际呈一条直线。

操作:用两拇指面自眉心起,交替向上直推至前发际,约推30~50次。

主治:感冒发热,头痛,精神萎靡,惊风等。

【揉太阳】揉太阳(按揉眉梢后太阳穴)100次穴位:太阳位置:在两眉梢后凹陷处。

有左为太阳,右为太阴之说。

操作:两拇指或两中指端分别在左右两太阳穴上揉动。

向前揉为补,向耳后揉为泻。

揉30次。

主治:外感发热,头痛头晕=====================================================================治疗儿童发烧的穴位按摩临床上小孩发烧以外感为多,所以小孩若是低烧可以试试上述手法,这样既方便,也可以避免药物的副作用。

这类患儿起病较急,推拿治疗效果较好,但家长在家自行治疗效果不佳的时候,一定要到医院接受正规的治疗。

由于小儿的体质不同,病情变化比较复杂,故小儿推拿必须结合时令、气候和症候表现的差异加以辨别和处理。

另外小儿要注意随天气变化加减衣服,以防感冒发烧。

日温差也较大时,家长一定要适时给小儿加减衣服,预防感冒。

注重合理喂养,不可过食肥腻食物,以免伤食积滞,从而引起发烧。

发烧时要多饮水,饮食宜清淡。

一般来说急性发烧需要1至3天痊愈,长期低热而用药效果不佳的患儿相对治疗时间长些,因为长期低热患儿的治疗一般都需要从发病的本因入手。

小儿推拿常用穴位第一节头颈部穴位1、攒竹(天门)【位置】两眉中间至前发际成一直线。

【操作】医者用两拇指桡侧或指腹自眉心向额上交替直推,称为“开天门”,又称“推攒竹”。

【作用】发汗解表、开窍醒脑、镇静安神。

【主治】主治风寒感冒、发热无汗、头痛、惊惕不安、精神萎靡等病症。

【临床应用】开天门能疏风解表,开窍醒脑,镇静安神,外感内伤均宜。

临床常用于外感发热,头痛无汗等症,多与推太阳、推坎宫等合用;若惊惕不安,烦燥不宁,多与清肝经清天河水等并用。

对体弱汗出较多、佝偻病患儿应慎用。

2、坎宫(眉宫)【位置】自眉头起沿眉向眉梢成一横线。

【操作】医者先以两拇指端分别轻按鱼腰一下,再自眉头起向眉梢作分推,称推坎宫或推眉弓。

【次数】 30~50次。

【作用】发汗解表、醒脑明目、止头痛。

【主治】外感发热,头痛无汗,目赤痛,惊风等症。

【临床应用】推坎宫能发汗解表,醒脑明目,止头痛。

常用于外感发热,头痛等症。

多与推攒竹、揉太阳等合用。

若用于治疗目赤痛、惊风,常配合清肝经、掐揉小天心、清天河水等。

亦可推后用捏挤法、掐按法,以增强疗效,掐按法一般只掐按眉头及眉中间。

3、太阳【位置】眉后凹陷处。

【操作】医者用中指或拇指桡侧揉该穴,称揉太阳或运太阳。

向眼前方向揉为补,向耳后方向揉为泻。

以两拇指桡侧自前向后直推,称推太阳。

【次数】直推、运各约30次,揉30~50次。

【作用】疏风解表、清热、明目止头痛。

【主治】感冒发热、有汗无汗头疼、目赤痛、近视、惊风等病症。

【临床应用】推揉太阳能疏风解表,清热,明目止头痛。

若外感表实症用泻法;外感表虚、内伤头痛用补法。

推太阳主要用于外感发热。

4、耳后高骨【位置】耳后入发际,乳突后缘高骨下凹陷中。

【操作】医者用两拇指端或中指端揉之,称揉耳后高骨,或用掐拿、运法等。

【次数】拿、掐各3~5次。

【作用】发汗解表、镇静安神。

【主治】感冒,头痛,惊风,痰涎,烦躁不安等症。

【临床应用】揉耳后高骨能疏风解表,治感冒头痛,多与推攒竹、推坎宫、揉太阳等合用;亦能安神除烦,治神昏、烦躁不安、惊风等症。

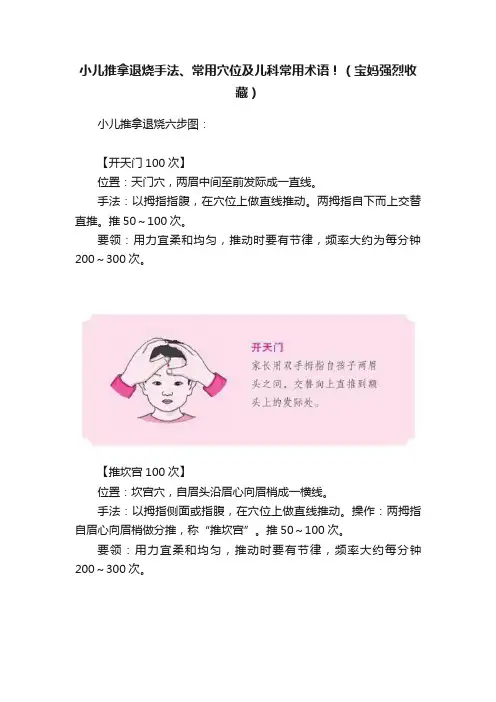

小儿推拿退烧手法、常用穴位及儿科常用术语!(宝妈强烈收藏)小儿推拿退烧六步图:【开天门100次】位置:天门穴,两眉中间至前发际成一直线。

手法:以拇指指腹,在穴位上做直线推动。

两拇指自下而上交替直推。

推50~100次。

要领:用力宜柔和均匀,推动时要有节律,频率大约为每分钟200~300次。

【推坎宫100次】位置:坎宫穴,自眉头沿眉心向眉梢成一横线。

手法:以拇指侧面或指腹,在穴位上做直线推动。

操作:两拇指自眉心向眉梢做分推,称“推坎宫”。

推50~100次。

要领:用力宜柔和均匀,推动时要有节律,频率大约每分钟200~300次。

【运太阳100次】位置:太阳穴,眉梢与眼角延长线相交处,眉后按之凹陷处。

手法:以拇指或中指指端在一定穴位上,由此往彼做弧形或环形运转推动,称运法。

此法以顺时针运为补,逆时针运为泻。

用中指指端运,称“运太阳”。

运50~100次。

要领:运法宜轻不宜重,宜缓不宜急,要在体表旋绕摩擦推动,不带动深层的肌肉组织。

频率为每分钟80~120次为宜,运时向耳廓方向稍用点力。

【清肺经200次】位置:肺经穴,无名指末节罗纹面。

手法:以拇指侧面或指腹,在穴位上做直线推动。

旋推为补,称“补肺经”;由指端向指根方向直推为清,称“清肺经”,补肺经和清肺经统称“推肺经”。

此处选用清肺经,推100~300次。

要领:用力宜柔和均匀,推动时要有节律,频率大约为每分钟200~300次。

此处一定要注意推动的方向,这与补泻有关,补泻弄错了治疗效果可就不一样了,因此家长一定要看仔细。

【清天河水200次】位置:天河水,前臂内侧正中,自腕横纹上至肘横纹上呈一条直线。

手法:以食、中指指腹,在穴位上做直线推动。

用食、中二指指腹自腕推向肘部,称“推天河水”,或称“清天河水”。

推100~200次。

要领:用力宜柔和均匀,推动时要有节律,频率大约每分钟200~300次。

推的方向一定是从腕到肘,不可反向操作!【退六腑200次】位置:六腑穴,在前臂尺侧(小指侧),自肘关节至腕横纹呈一条直线。

小儿推拿穴位及推拿手法都有什么作用,适合新手家长们学习小儿推拿主要用于至5岁小儿。

目录1、发热;2、咳嗽;3、泄泻;4、便秘;5、疳积;6、遗尿;7、夜啼一、发热1、开天门:成人用两手拇指,交替从小儿眉心处的印堂穴向上直推至发际稍上方,50次。

功效为舒风解表,开窍醒脑,镇静安神。

2、推坎宫:成人两手拇指,从小儿眉头分推至眉尾(← →),50次。

功效为舒风解表,醒脑明目,止头痛。

3、揉太阳:成人拇指或中指指端揉小儿眉后凹陷太阳穴处,50次。

功效为舒风解表,清热明目,止头痛。

4、清肺经:成人拇指在小儿无名指罗纹面肺经处,从指端向指节直推,100次。

功效为宣肺清热,化痰止咳。

5、清天河水:成人食中指并拢,从小儿腕中点上推至肘横纹中点,300次。

功效为清热,泻火,除烦。

注:发热添风寒者,加以下操作1、推三关:以腕部桡侧为起点,沿前臂外侧向上推至肘关节桡侧,300次。

功效为补气行气、温阳散寒、发汗解表,主治一切虚寒病症。

2、掐揉二扇门:成人用双手拇指甲掐小儿食指与中指、中指与无名指指根交接处5次,然后用食指、中指揉50次。

功效为发汗透表、退热停喘。

3、拿风池:成人拇指、食指同时按揉小儿两侧风池穴,10至15次。

功效为发散解表、怯风散寒、明目、止头痛。

4、推六腑:亦称退六腑,发热到癫热时用。

以腕部尺侧为起点,沿前臂内侧向上推至肘关节尺侧,300次。

功效为清热凉血、解毒,主治一切实热症。

二、咳嗽1、清肺经:成人拇指在小儿无名指罗纹面肺经处,从指端向指节直推,100次。

2、按天突:成人中指指尖按小儿胸骨上窝的天突穴,10次。

功效为理气化痰,降逆停喘,止呕。

3、推揉膻中:两乳尖连线中点,为膻中穴。

成人先用中指指端在膻中穴揉150次,再用拇指罗纹面从胸骨切迹推至剑突150次。

功效为宽胸理气、止咳化痰。

4、揉乳旁乳根:成人用食指中指同时揉乳旁外开2分的乳旁穴和乳下2分的乳根穴,20次。

功效为宽胸理气,止咳化痰。

5、擦膻中:成人用食指、中指、无名指三指,沿胸骨上下摩擦,擦热为度。

小儿推拿常用手法及穴位

小儿推拿常用手法及穴位

一、常用手法

⒈捏法:用拇指和食指等手指捏住肌肉或皮肤,进行按摩或推拿。

⒉推拿:用手掌、掌根和掌侧按摩和推拿患者的相应部位。

⒊摩擦法:用手掌或掌根在特定部位进行快速摩擦,增加局部血液循环。

⒋按揉法:用手指和手掌在穴位附近进行揉动,刺激经络和穴位。

⒌指压法:用手指按压特定穴位,调节经络和气血运行。

⒍敲打法:用手掌或拳头等部位轻拍或敲打患者的相关部位,刺激经络和穴位。

⒎推拿扭转法:在推拿的基础上加入扭转动作,增加关节活动度。

⒏推法:用手指或掌根沿着经络或肌肉进行推动。

二、穴位

⒈风池穴:位于颈部后正中线上,头发生长的窝凹处。

⒉大椎穴:位于颈椎第一棘突后下方⑸寸,两侧与风池穴连线相交处。

⒊太阳穴:位于眉毛外端凹陷处,额骨与颧骨交界处。

⒋天突穴:位于胸骨中央的凹陷处。

⒌足三里穴:位于小腿前外侧,当膝盖外侧髌骨下缘与胫骨前缘之间的凹陷处。

⒍冲门穴:位于足背骨第一蹊络开始的地方,两侧脚趾骨之间凹陷处。

⒎三阴交穴:位于小腿内侧,当踝骨内侧后缘与腓骨前缘之间的凹陷处。

⒏胃脘穴:位于胃部正中线,脐上5寸处。

附件:本文档涉及的附件包括推拿手法示意图和穴位示意图。

法律名词及注释:

⒈推拿:中医传统疗法之一,通过按摩和刺激特定穴位以调整人体的气血运行。

⒉穴位:中医学中特定的身体部位,通过刺激穴位可以调节和改善气血运行。

⒊经络:中医学中的气血运行通道,贯穿全身,与身体的功能和疾病有密切关系。

小儿推拿常用穴位主治及操作手法

一、小儿头穴

(一)内眦穴(内关):位于头顶正中,前额之中,乳头前上2.5厘

米处。

主治:主治头痛,面痛,胸痛,耳痛,胸胁胀满,头眩,眼痛,目赤

肿痛,鼻塞流涕,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,癫狂口吐白沫等病证。

操作手法:拇指按压,以持压手法从耳中心抵至内眦穴,节度和推泻

按摩的手法,每次2-3分钟。

(二)外眦穴(外关):位于头顶正中,前额之前,乳突后下1.5厘

米处。

主治:主治头痛,耳鸣,耳聋,眩晕,耳聋听力减退,颅痛,颅神经痛,眼痛,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,恶心,呕吐,食欲不振,腹泻、肠

绞痛等病证。

操作手法:以持压手法从耳中心抵至外眦穴,节度和推泻按摩的手法,每次2-3分钟。

(三)额内口穴:位于头顶正中,前额之前,乳突后下3厘米处。

主治:主治头痛,面肌痉挛,耳聋,鼻塞,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,神经性偏瘫,癫狂口吐白沫,恶心,呕吐,腹泻,腹胀,腹痛,食欲不振

等病证。

操作手法:额头前部紧张按压,以触摸、挤压等方式操作。

3小儿推拿手法和常用穴位3.2手法医者用于治疗疾病的各种有规律的、特定的技巧动作称为推拿手法。

小儿推拿手法的基本要求是柔和、均匀、持久、有力、轻而不浮,快而不乱,平稳扎实,作用深透。

对于推拿手法,只有在取穴准确,操作认真的基础上才能达到治病的效果。

常用手法有:推、拿、揉、运、捣、掐、分、合八法。

3.2.1推法医生左手托患儿左手(以患儿左手为例,以下同此),医生右手以拇指侧或食、中两指靠拢推摩选定之部位,则称为推。

推法中分补法(由指尖向指根推)、泻法(清法)(由指根向指尖推)及平补平泻(来回推,又称清补法)三种,由于推的方向不同,所以治疗作用也各不同。

推法的操作,不要单用拇指第一节的关节活动,应使整个拇指伸直,以胳膊和肘部移动、向里向外反复操作。

注意肩及胳膊等部都要放松,勿须用力,使指端微用力,这样操作可以坚持较长时间。

如推天河水,清肺,平肝等注:1.上面所说的清补推拿法是北派的三字经派手法,而南派手法是旋推为补,由指尖向指根推为泻(跟北派相反)。

这个一定要强调一下,如果你对此有迷惑,请看“4.1五经穴(脾经、肝经、心经、肺经、肾经)的推拿手法探讨”这一节。

2.另外在北派中,张汉臣的推拿法的清法跟三字经派说的清法又有一点小的差别。

张汉臣的推拿法中补法和泻法跟三字经派一样,主要是清法的说法跟三字经派的说法有一点区别。

张汉臣所说的清法就是三字经派说的清补法:平补平泻(来回推),看书的时候一定要注意一下。

3.2.2拿法以拇、食两指适当拿住选定部位(穴位所在处),两指反复地增减用力,则称为拿。

如拿列缺等3.2.3揉法以拇指、食指或中指按某一穴位左右旋转,称为揉法。

揉的方向:“顺时针”方向为补,“逆时针”方向为泻,左右顺、逆旋转揉之为平补平泻。

如揉膊阳池,一窝风等注:平时我揉穴位的时候(比如揉膊阳池),并没有很严格的区别应该顺揉多少次,然后再逆揉多少次。

我想揉是最主要的,顺逆是比较次要的。

(因很多网友问揉穴位的时候应该顺揉多少次或逆揉多少次,特此说明)3.2.4运法医生右手拇指侧或食、中两指并拢,由某穴起作弧形或环形推运至另一穴,如此反复操作,则称为运。