光速测量发展史及其 实验方法

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:31

光速的测量方法与实验光速是自然界中最基本的物理常数之一,它在科学研究和工程技术中具有重要的意义。

然而,要准确测量光速并非易事,科学家们历经多年的努力,才找到了一些可靠的测量方法和实验。

一、Fizeau实验19世纪法国物理学家Fizeau提出了一种测量光速的方法,即通过光在流动介质中的传播速度来间接测量光速。

他利用旋转的齿轮将光束分成两部分,一部分照射到远处的反射镜上,然后经过反射回到齿轮上,再次通过齿轮返回到观察者处。

另一部分光束则直接从齿轮上射出,经过反射后返回观察者处。

当齿轮转动时,由于光在流动介质中的传播速度会受到影响,使得两束光的相对传播时间发生变化。

通过测量这个时间差,结合齿轮的转速和齿轮上的齿数,就可以计算出光在流动介质中的传播速度,从而得到光速的近似值。

二、Michelson实验美国物理学家Michelson也提出了一种测量光速的方法,即通过干涉仪来测量光的传播时间。

他使用了一种被称为Michelson干涉仪的装置,它由两个相距较远的半透明镜片和一个反射镜组成。

当光通过干涉仪时,会发生干涉现象,形成一系列明暗条纹。

通过调节干涉仪的镜片,使得明暗条纹的位置发生变化,从而可以测量出光的传播时间。

结合干涉仪的尺寸和光的波长,就可以计算出光速的近似值。

三、现代实验随着科学技术的进步,现代实验中也出现了一些新的测量光速的方法。

例如,利用激光脉冲和高速相机,可以测量光在空气中的传播时间。

通过测量激光脉冲从发射器到接收器的时间差,再结合发射器和接收器之间的距离,就可以计算出光速的近似值。

此外,还可以利用光纤传输技术来测量光速。

通过在光纤中传输光脉冲,并测量光脉冲的传播时间和光纤的长度,就可以得到光速的近似值。

总结光速的测量方法与实验经历了多个阶段的发展,从Fizeau实验到Michelson实验,再到现代实验,科学家们不断探索和改进,为测量光速提供了多种可靠的方法。

这些方法不仅在科学研究中具有重要意义,也广泛应用于工程技术领域。

光速测量的方法完整版光速是一种非常重要的物理量,它不仅是相对论的基本常数,也是许多光学和电子学实验的基础。

在过去的几个世纪中,科学家们使用了多种方法来测量光速。

下面将介绍几种主要的光速测量方法。

第一种方法是费波纳奇光轮实验法。

法国科学家费波纳奇于1850年设计了一种实验方法,可以通过旋转一对镜子来测量光速。

他首先将一对光轮放置在一起,然后用摇臂轻轻摇摆另一只镜子。

当摇摆的幅度适合时,可以看到透过两镜子反射的光在目镜上形成直线。

通过测量这个直线和水平刻度盘上的刻度之间的夹角大小,结合轮的半径和角速度,可以计算出光的速度。

第二种方法是西耶那克斯测量法。

在19世纪末20世纪初期,美国科学家阿尔伯特.西耶那克斯使用了精确的定时和测距仪器来测量光速。

他在实验室内安装了一个光源和一个照相机,通过发射光脉冲并记录它们在照相底片上的位置来测量光速。

通过测量光脉冲的传播时间和它在底片上的位移,结合已知的光程差,可以计算出光速。

第三种方法是迈克尔逊-莫雷实验法。

迈克尔逊和莫雷于1887年设计了一种使用干涉仪的实验方法,来测量光速。

他们在实验室内设置了一个分束器,将光束分成两个相等的光线,然后将其通过两个垂直的光程,再合并回一个检测器上。

由于光速是常数,当整个干涉装置旋转时,光束会通过不同的光程,产生干涉现象。

通过测量干涉条纹的移动,并结合旋转的速度和干涉器的几何尺寸,可以计算出光速。

第四种方法是卢瑟福天线实验法。

在20世纪初,英国科学家欧文·卢瑟福利用天线原理来测量光速。

他在实验室内设置了一个发射和接收天线,并通过记录电磁波在天线之间反射的时间来测量光速。

他发现,当天线的长度非常接近光的波长时,电磁波的干涉现象会变得非常明显,通过测量干涉条纹的间距和电磁波的频率,可以计算出光速。

这些方法仅仅是测量光速的几个例子,实际上还有许多其他方法可以用来测量光速。

不同的方法适用于不同的实验环境和精度要求。

无论使用哪种方法,科学家们一直在不断努力,以提高光速的精确测量,从而推动了光学和电子学领域的发展。

光速是如何测量的在17世纪以前,人们都以为光的传播不需要时间,因为无论距离多远,只要一发光就立刻可以看到它。

但是科学实验的始祖伽利略认为,光的传播和声音一样,要花费时间。

1607年,他曾经尝试用实验来测定光速,这在科学史上是第一次。

夜间,伽利略和他的助手面对面地站在两个相距1公里的山头A和B上,各带一只校得同样准确的钟,伽利略的手里还提着一盏遮了罩子的提灯。

实验开始的时候,伽利略打开灯罩,记下发光的时刻;助手根据他自己的钟记下看到光的时刻。

从两个时刻的差,就可以得到光通过距离l和所用的时A传到B所用的时间极短,比两只钟的误差还要小得多。

伽利略对实验做了改进,他让助手拿一块大平面镜站在B山头上,自己提着灯,带着钟站在A山头上。

实验开始的时候,他打开灯罩,记下发光时刻,当看到光从平面镜反射回来的时候,再看一下钟,这样就记下了光通过2l距离所用的时间t。

从理论上讲,这个实验用了同一只钟,光走过的路程也长了光速实在太快了。

伽利略虽然初试受挫,但他发明了望远镜,观察了木星和它的几颗主要卫星,还说过,利用木星的卫星时常消失可以用来做黄径的测量,这些工作使一位后来的科学家受到了启发,并用这种方法证明了光速是有限的。

此人就是丹麦青年科学家罗默。

罗默生于奥尔胡斯,在哥本哈根受过教育,后来移居巴黎。

在罗默来巴黎的30年前,意大利天文学家卡西尼应路易十四聘请也来到巴黎,他对木星系进行了长期系统的观察和研究。

他告诉人们,木星和地球一样也是围绕着太阳运行的行星,但它绕太阳运行的周期是12年。

在它的周围有12颗卫星,其中有4颗卫星特别亮,地球上的人借助于望远镜就可以看清楚它们的位置。

由于这些卫星绕木星运行,隔一段时间就会被木星遮食一次,其中最近木星的那颗卫星二次被木星遮食的平均时间间隔为42小时28分16秒。

罗默在仔细观察和测量之后发现,这个时间间隔在一年之内的各个时间里并不是完全相同的,并且当木星的视角变小时,这个时间间隔要大于平均值。

光速是如何测定出来的?

1、天文学方法1676年,丹麦天文学家O.C.罗默利用木星卫星的星蚀时间变化证实光是以有限速度传播的。

2、布莱德雷的光行差法

1728年,英国天文学家布莱德雷(1693—1762)采用恒星的光行差法,再一次得出光速是一有限的物理量,布莱德雷在地球上观察恒星时,发现恒星的视位置在不断地变化,在一年之内,所有恒星似乎都在天顶上绕着半长轴相等的椭圆运行了一周。

他认为这种现象的产生是由于恒星发出的光传到地面时需要一定的时间,而在此时间内,地球已因公转而发生了位置的变化,他由此测得光速为:C=299930千米/秒。

3、地面测量方法

光速的测定包含着对光所通过的距离和所需时间的量度,由于光速很大,所以必须测量一个很长的距离和一个很短的时间,大地测量法就是围绕着如何准确测定距离和时间而设计的各种方法。

测量光速:历史与现代方法引言:光速是宇宙中最基本的物理常数之一,它对于物理学和工程学的发展具有重要意义。

在过去的几个世纪里,科学家们一直在努力测量光速,为此提出了多种方法。

本文将探讨测量光速的历史和现代方法,并探讨这项测量对科学研究的意义。

一、历史测量方法:古代的数学家、物理学家、地理学家等人们最早试图测量光速。

公元三世纪的希腊数学家欧几里得做了一些对光传播速度相关的几何学推导,但并未得出准确的结论。

然而,到了17世纪,天文学家欧拉尔·罗默通过观察木卫一的轨迹变化,首次成功地测量到了光的传播速度。

他观测到在地球绕太阳公转时,木卫一出现和消失的周期变化,根据这些观测数据,罗默得出了一个准确的光速值。

二、现代测量方法:随着现代科技的进步,测量光速的方法也得到了发展和改进。

1905年,爱因斯坦发表了狭义相对论,提出了一种基于光速不变的假设,从而赋予了光速测量以新的意义。

爱因斯坦的理论拉开了现代测量光速的开端。

如今,科学家利用现代激光技术和光纤传输等手段,可以更加精确地测量光速。

1. 差迟法:差迟法是一种关于光的干涉现象的测量方法。

它基于两束光在介质中传播时的时间差来测量光的速度。

通过测量干涉光的相位差,科学家们可以得到光的传播速度。

2. 脉冲激光法:脉冲激光法是一种基于光脉冲传输的测量方法。

科学家使用高精度的时钟和激光器生成脉冲激光,并将其发送到一个远离地球的反射器上。

然后,利用接收到的脉冲的时间差来计算光的速度。

3. 光纤干涉法:光纤干涉法是一种使用光纤作为传输介质的测量方法。

科学家们通过将光纤分成两段,其中一段通过退相位器,另一段不经过,然后测量两个光束再次合并时的干涉现象,从而得到光的传播速度。

三、测量光速的科学意义:测量光速对于科学研究和工程应用具有重要意义。

首先,光速的测量可以提供基础物理学的重要参考数据,验证或修正现有的物理理论。

其次,光速是测量宇宙距离和时间的基准,它在宇宙天文学和天体物理学的研究中起着关键作用。

历史上是如何测量声速和光速的测量声速和光速是科学史上的重要里程碑之一,这些测量是通过一系列创新和实验方法逐步实现的。

本文将介绍历史上关于声速和光速测量的重要里程碑以及相应的方法。

测量声速在古代,有一些方法用于测量声速。

其中,最早的方法之一是通过音乐乐器的构造和鸟鸣声的观察来估测声音的传播速度。

古希腊学者亚里士多德(Aristotle)在公元前4世纪的著作《物理学》中提到了这种方法。

公元17世纪,法国科学家马林·梅斯尼耶(Marin Mersenne)提出了一种更为精确的方法来测量声速。

他利用高大的钟楼和闻到宣布教堂离钟楼的距离之间的时间差来计算声音的速度。

然而,这种方法只能得出一个近似值,并且要求测量师站在距离教堂较远的位置上,且距离足够远,以便观察到钟声和传递过程的时间差。

随着科学技术的发展,音速的精确测量方法得以更进一步提高。

18世纪,德国物理学家丹尼尔·贝尔劳(Daniel Bernoulli)使用声音在长管中传播的现象来测量声速。

他使用一种称为“波纹分析法”的方法,通过测量声音在横向波纹中的传播周期来估计声速。

然而,这种方法依然存在一些误差。

随后,法国物理学家吕萨克·德·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)在19世纪初提出了一种更加准确的方法,称为“频率差法”。

他利用共鸣现象,通过观察共鸣腔体中的频率差异来计算声速。

这一方法被认为是当时最精确的声速测量方法。

测量光速关于光速的测量,起初是在17世纪进行的。

公元1676年,丹麦天文学家奥勒·罗默(Ole Rømer)提出了一种利用恒星的行星朔望现象测量光速的方法。

罗默发现地球上的天文观测随着地球公转而差异较大。

通过比较观测值和计算值之间的差异,他得出了一种近似的光速。

然而,这种方法依然有很多限制,并且当时的技术水平不足以进行更准确的测量。

直到公元1849年,法国物理学家阿尔贝·亨利·费歇尔(Armand Fizeau)发明了一种称为“旋转齿轮法”的光速测量方法。

31. 测定光速的实验方法1.1.斐索齿轮法1849年,斐索第一个不用天文观察,而在地面上的实验装置中测得光速。

此法实质上与伽利略提出的方法一致,不过用反射镜代替了第二个观察者,旋转的齿轮代替了用手启闭的开关。

换言之,即用反射镜保证行至第二观察者(直)的信号能立即返回。

并用齿轮来较精确的测定时间。

齿轮法的装置如图4所示。

光自垂直于图面的狭缝状光源s 出发,经过透镜L 和有半镀银面的平板M 1,而会聚于F 点。

在F 点所在的平面内,有一个旋转速度可变的齿轮W ,它的齿隙不遮光,而它的齿却能遮住所有会聚于F 点的光。

通过了齿隙的光,经过透镜L 1后成为平行光,透镜L 2将此平行光会聚在它自己焦点上的凹面反射镜M 2的表面上。

光至反射镜M 2后被反射沿原路回来。

如果在光由F 到M 2的一个往返的时间间隔Δt 内,齿轮所旋转的角度正好使齿隙被齿所代替,则由M 2反回的光受阻,在透镜L 3后E 处看不见光;反之,如果齿隙被另一齿隙所代替,则在E 处能看见由M 2反回来的光。

这样,当齿轮转速由零而逐渐加快时,在E 处将看到闪光。

当齿轮旋转而达第一次看不见光时,必定是图4中的齿隙1为齿a 所代替。

设齿轮此时的转速为每秒v 圈,齿数为n ,则a 转到1所需的时间间隔另一方面,在此时间内光由F 到M 2,又由M 2返回到F ,走了路程2L,即 c L t 2=∆ v t η 2 1 =∆比较所得的两式,则有C = 4nL v。

(4)斐索用齿数720的齿轮,取2L等于1.7266×105米,发现第一次看不见光时齿轮的旋转速度为每秒12.6圈,测得光速为3.15×108米/秒。

这个实验中主要的误差是很难精确地定出看不见光的条件,因为齿有一定的宽度,当F不正好在齿的中央时光也能被遮住。

斐索之后,还有考纽(1874),福布斯(Forbes),以及珀罗汀(Perotin)等人先后改进了这个实验,所得结果均在2.99×l08和3.01×108米/秒的范围内。

实验二拍频法光速测量【实验目的】1、了解光拍频的概念;2、利用拍频法测光速;3、掌握用声光法测介质中的声速。

【实验仪器】光拍法光速测量仪,示波器,频率计【实验原理】一、光速测量的发展简史光速是基本物理常数之一,长期以来光速的测量一直是物理学家十分重视的研究课题。

由于空间技术的飞速发展和计量工作的迫切要求,光速的精确测定正成为近代物理的研究重点之一。

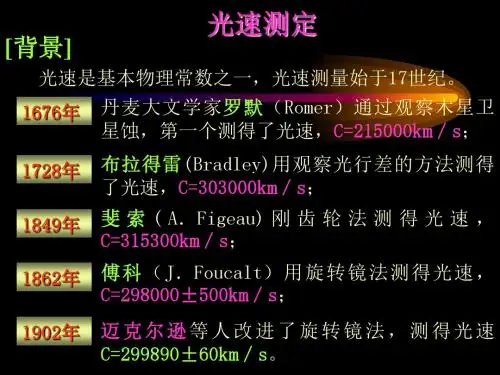

光速测量的历史始于17世纪70年代。

因为光速值很大,所以最初成功的光速测量用的是天文学方法。

1676年,丹麦天文学家罗默(Romer )通过观察木星的卫星蚀,第一个测得了光速,km/s 215000=c .上述方法采用测定光信号的传播时间和距离来测定光速的,测得的是光的群速度,而且精确度不高。

其后开始了用光调制技术,用调制波的频率与波长来测光速,测得的也是光的群速度,但精确度有提高。

自20世纪50年代开始所有的光速精确测量都采用同时测量光波波长λ和频率ν,从而测得光速λν=c (1)这里的光速是光的相速度。

动手试一试:利用微波炉测光速1973年和1974年美国国立物理实验室分别用激光测定光速,使测量精度大大提高,他们的测定值分别为s km c /0011.04574.299792±= 和s km c /008.04590.299792±= 这是光速测量中到目前为止的最精确值。

二、光速测量的激光拍频法1、光拍的形成 (1)机械振动的拍根据振动叠加原理,两列速度相同、振动方向相同、振动频率相差较小、同向传播的简谐振动波的叠加就会形成拍。

设两个具有相同的振幅振动的角频率分别为1ω和2ω,它们的合振动为上式描述的振动就称为拍,21ωωω-=∆称为拍频。

图1为拍频的形成。

(2)声光调制光拍频波的形成要求相叠加的两光束具有一定的频率差,采用声光调制方法可以使激光束产生固定的频移。

由于超声波是弹性波,当其在介质中传播时,会引起介质光折射率发生周期性的变化,形成一个位相光栅。

光速测定方法的发展古代的光速测定方法主要是基于人眼的感知和物体的运动。

古代哲学家亚里士多德认为,光是瞬间传播的,而光具有一种速度。

公元1676年,丹麦天文学家罗默通过对木卫一的观测发现,当地球从木卫一的星冥离开时,看到木卫一出现的时间比预期的早;而当地球朝向木卫一的方向运动时,看到木卫一出现的时间比预期的晚。

他根据这一观察结果推测出光的传播速度是有限的,并通过测量地球绕太阳旋转的时间和距离的比值,首次估算出光在真空中的速度约为2.2x10^8米/秒。

18世纪末到19世纪初,英国物理学家菲奥尔德进行了一系列的精确光速测定实验。

他通过观察旋转的齿轮或者镜面的反射来测量光的传播速度。

这些实验进一步证明了罗默的观测结果,并得出了更精确的光速数值。

20世纪初,物理学家艾尔伯特·爱因斯坦提出了相对论,将光速视为宇宙运动的上限。

在相对论的基础上,爱因斯坦推导出了光的传播速度与观测者的运动状态无关,并且光速在不同参考系中是相同的。

这个理论在实践中得到了广泛应用,并且随着科技的进步,新的光速测定方法被提出。

通过光与物质相互作用的现象,科学家们发展了几种实验方法来测定光速。

其中一种非常有代表性的实验是迈克尔逊-莫雷干涉仪实验。

这个实验利用光的干涉现象来测量一个干涉仪中两束光之间的相位差,进而得到光传播的时间差,从而得到光速。

迈克尔逊-莫雷干涉仪实验的结果再次确认了光速是一个常量。

近年来,随着科技的进步,光速测定方法也得到了极大的提升。

例如,激光与相干干涉的方法,精确度更高,可以达到更加精确的光速测定。

现代物理学中,利用光速的常量性和精确性,已经发展了很多相关领域的研究和应用,如光学通信、光学计量等等。

总结来说,从古代的人眼感知到现代的精确干涉实验,光速测定方法经历了长时间的发展。

随着科技的进步,测定方法变得越来越精确和准确,对于光速的认识也逐渐加深。

光速对于科学研究和工程应用都具有重要的意义,未来随着科技的不断发展,光速测定方法也将继续进一步完善和提升。

科学家是如何测量光速的?测量物体的速度,最先浮现在我们脑海中的,就是找出一定时间下的该物体走过的路程,然后相除。

光速,能不能这样测呢?光速测定的历史沿革:1.伽利略的灯笼实验1638年,意大利科学家伽利略开始了他的实验:两个人A和B站在相距约一英里(约1.6公里)的山头上,都手提灯笼。

A提起灯笼就开始计时,B一看到A提灯笼也提起灯笼,A看到B提起灯笼后停止计时。

伽利略得出的结论是,就算光速是有限的,它也肯定快到不可思议的程度。

意大利佛罗伦斯的实验学会于1667年再次进行了伽利略的实验。

在两盏灯相距约一英里的情况下,没有观察到任何的延时。

用今天的已知光速计算,当时的延时只有11微秒。

2.巧用太阳系计算光速1675年,在法国巴黎天文台就职的丹麦天文学家奥勒·罗默,通过观测木星卫星之相互掩食与理论值相比之差,算出光穿过地球所需要的时间。

原理:就像日食或是月食一样,木星和木卫一也会出现“木卫一食“现象。

这是因为木星挡住了太阳的光线。

如下图:(A是太阳,B是木星,DC为被木星遮住阳光之后的阴影区,木卫一在这区域时难以被观测到)奥勒·罗默认为出现“木卫一食“现象的周期是恒定的。

当我们在地球上观测到“木卫一食”现象时,不同的位置(比如地球在G和在F位置时,离木星B距离不同),“木卫一食”现象出现的时间也不同。

所以记录下看到“木卫一食“现象的不同时间,再计算出这些不同时间下地球与木卫一的距离差,就能计算出光速。

但是当时人们连地球离太阳多远都不知道,所以罗默只能出估算光横跨地球的公转轨道直径需要22分钟。

(在当时的条件下,罗默可以说是取得了非凡的结果)后来荷兰物理学家、天文学家和数学家,土卫六的发现者,克里斯蒂安·惠更斯,利用罗默的这一数据,加上对地球轨道直径的估值,计算出光速大约为220,000 km/s,比实际数值低了26%。

3.灯笼实验的延伸伽利略测量光速的思路是正确的,只不过当时条件所限,没法测出。