财政学第八章 税收

- 格式:pptx

- 大小:457.61 KB

- 文档页数:2

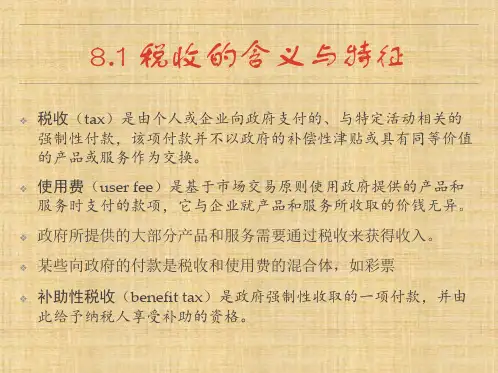

《财政学》第8章讲义第八章税收原理第一节什么是税收一、税收的基本属性1、什么是税收?关于税收的定义税收是个古老的财政范畴,是随着国家的产生而产生的现象。

对税收的定义有多种表达:马克思:赋税是政府机器的经济基础,而不是其他任何东西。

”列宁认为:所谓赋税,就是国家不付任何报酬而向居民取得东西。

西方税收理论提出了“利益交换说”、“社会契约论”,如:托马斯?霍布斯认为:“人们为公共事业缴纳的税款,无非是为了换取和平而付出的代价。

”20世纪30年代后,经济学者从经济运行角度提出了新的税收理论,认为国家征税除了为公共物品的供给筹措经费之外,还发挥了调节经济的功能。

综合各种观点,我国给的定义是:税收是国家为了实现自身的职能,或预定的社会和经济目标,凭借政治权力,按照法律规定,强制无偿地征集而取得财政收入的一种形式。

2、税收的基本属性是什么?税收的基本属性要理解税收的基本属性,必须把握以下几个要点:1.税收是政府为了实现自身的职能获取财政收入的主要工具。

因为政府维持其正常活动,必须耗费一定的物质资料;为满足社会公共需要也必须提供物质基础。

所以,政府必须选择适当的工具取得财政收入,税收就是取得财政收入的最主要工具。

2.国家征税凭借的是政治权力和法律权力。

市场经济条件下,任何参与市场收入分配的行为都必须以财产权或所有权为依据。

而只有税收可例外,以非经济性权力征集财政收入。

3.税收是一个分配范畴,这是税收的基本属性。

税收是国家参与并调节国民收入分配的一种手段,在征税过程中,形成以国家为主体的分配关系。

通过征税,它会改变市场对收入的分配格局,会改变各经济主体对收入的占有状况。

4.按照现代财政理论,从根本上说,税收是政府参与资源配置的一种形式。

通过征税,资源和收入会由私人部门转向公共部门,会被政府安排用于提供公共物品等各项支出,以满足社会的共同需要。

二、税收的“三性” (the “three features” of taxation )1、税收的“三性”是什么?税收的“三性”就是指税收的特征。

第八章练习题一、判断以下各陈述的正误1、社会保险税(又称社会保障缴纳),是发达国家为了推行其社会保障制度而建立的一种新型的税收。

一般以纳税人的工资(薪金)收入为课税对象,采取比例税制,在税金的使用上具有专税专用性,而在税负担分配上通行谁纳税谁受益的原则,又具有有偿性。

()2、财产税包括两种,对财产占有的征税,对财产转移的征税。

前者主要是遗产税与赠与税,后者称为一般财产税。

()3、在市场经济不甚发达时,对所得课税就比对财产课税更为容易一些,所以财产税不是最古老的税种之一,并且一直没有成为各国政府税收制度中的主体税种。

()4、如果一国国内各地区的财产税税率不统一,那么任何一个地区变动其财产税税率,从全国范围看,不是部分社会资本承担了这一额外的财产税税负担,而是全部社会资本都要分担这一变化了的财产税税负担。

()5、如果纳税人可以从国外取得收入,或者可以同时从若干个国家取得收入,那么他的收入就属于跨国所得。

()6、如果纳税人要向一国政府就其全世界范围内取得的所得交纳税款,该纳税人即是有限义务纳税人。

如果纳税人要向一国政府仅就其源于该国境内的所得交纳税款,他便是一个无限义务纳税人。

()7、社会保险税具有明显的累进性,个人所得税则具有明显的累退性。

()8、社会保险税仅仅对工薪这种形式的收入课税,从而将包括资本利得、股息所得、利息所得在内的所有非工薪收入完全排除在外,这便使得收入来源广泛的高收入者的社会保险税税负相对变得较轻。

()9、按照国际惯例,各国在行使独立的税收管辖权时,居民管辖权(国籍管辖权)比收入来源地管辖权处于优先地位。

()10、国际避税,是指跨国纳税人在不违反有关国家税法的前提下,利用各国间税法上存在的差异和某些特殊规定的不明确之处,以及税务管理上的漏洞,通过人才、资金和财产的国际流动,达到减少甚至免除纳税义务的目的。

()二、选择题(从A、B、C、D……中挑选出所有被认为是正确的答案)1、现代各国,政府为发展社会保障事业通常采取的具体筹款形式主要有以下几种()。

第八章税收原理一、概念题1.税收的强制性答:税收的强制性,指的是征税凭借国家政治权力,通常颁布法令实施,任何单位和个人都不得违抗。

在对社会产品的分配过程中,存在着两种权力:所有者权力和国家政治权力。

前者依据对生产资料和劳动力的所有权取得收入,后者凭借政治权力占有收入。

国家运用税收参与这种分配,就意味着政治权力凌驾于所有权之上,而这种分配之所以能够实现,正是因为它依据的是政治权力,而且依法征收,任何形式的抗税行为都构成违法行为。

征税中的强制性不是绝对的,当企业和个人明了征税的目的并增强纳税观念以后,强制性则可能转化为自愿性;同时,强制性是以国家法律为依据的,政府依法征税,公民依法纳税,公民具有监督政府执行税法和税收使用情况的权利。

2.税收的固定性答:税收的固定性,指的是征税前就以法律形式规定了征税对象以及统一的比例或数额,并只能按预定的标准征税。

一般说来,纳税人只要取得了税法规定的应税收入,发生了纳税行为,拥有了应税财产,就必须按规定标准纳税,不得违反。

同样,政府也只能按预定标准征税,不得随意更改。

税收的固定性不是绝对的,随着社会经济条件的变化,课税标准也会变动。

税收的固定性实质上是指征税有一定的标准,而这个标准又具有相对的稳定性。

3.税收的无偿性答:税收的无偿性,指的是国家征税以后,税款即为国家所有,既不需要偿还,也不需要对纳税人付出任何代价。

针对具体的纳税人来说,纳税后并未获得任何报酬,从这个意义上说,税收是不具有偿还性或返还性的。

但若从财政活动的整体来考察,税收的无偿性与财政支出的无偿性是并存的,这里又反映出有偿性的一面。

4.纳税人答:纳税人,又称纳税主体,是指税法规定的负有纳税义务的单位和个人。

纳税人可以是自然人,也可以是法人。

所谓自然人,一般是指公民或居民个人,如月工资达到应税所得额的我国公民,就是个人所得税的纳税人。

所谓法人,是指依法成立并能独立行使法定权利和承担法定义务的社会组织,主要是各类企业,如我国的国有企业,集体企业和私人企业等都是企业所得税的纳税人。

第八章税收原理

第一节什么是税收

1. 税收的基本属性

税收的基本属性,同其他经济范畴一样,通常要从两方面来剖析:一方面是税收区别于其他财政收入形式的特殊规定性,即不考虑税收所体现的生产关系的差别,剖析税收的一般属性;另一方面是剖析不同社会或不同国家的税收的特殊性。

2. 税收的"三性"

处于两难的选择,因此,把税制的设计同本国的具体情况和长远发展战略结合起来的税收原则,才是对公平与效率两者更深层次和更高层次的兼顾。

2. 公平类税收原则与效率类税收原则

(1)公平类税收原则,又分为:受益原则,是指各社会成员应按各自从政府提供公共物品中享用的利益来纳税,或者说政府提供公共物品的成本应按各社会成员享用的份额来承担;能力原则,是指征收以各社会成员的支付能力为标准,而不考虑各自对公共物品的享用程度。

(2)效率类税收原则,又分为:促进经济发展原则,又称税收的经济效率原则,是指税收制度和税收政策在保证筹集财政收入的同时,应有利于经济发展,力图

对经济发展带来积极影响;征税费用最小化和确实简化原则,涉及税制本身问题,所以又称税收的制度原则。

3. 税收中性问题

(1)概念。

所谓税收中性,是指政府课税不扭曲市场机制的正常运行,或者说,不影响私人部门原有的资源配置状况;如果政府课税改变了消费者以获取最大效用为目的的消费行为,或改变了生产者以获取最大利润为目的的市场行为,就会改变私人部门原来(税前)的资源配置状况,这种改变就被视为税收的非中性。

(2)明确税收超额负担或称无谓负担问题是理解中性的一个重要途径。

税收超额负担,是指政府通过征税将社会资源从纳税人转向政府部门的转移过程中,给纳税人造成了相当于纳税税款以外的负担。