物质由粒子构成

- 格式:doc

- 大小:77.00 KB

- 文档页数:3

证明物质由微观粒子构成的事例证明物质由微观粒子构成,咱们可以从生活中的点滴细节说起。

想象一下,早上起来,你在厨房里喝咖啡。

你是不是觉得咖啡是那种浓郁、香醇的液体?可是,等你细想想,咖啡里的每一口其实都不是单纯的液体,而是由无数个微小的粒子组成的,像小小的咖啡分子在水里翩翩起舞。

要是把这些粒子放大,嘿,那可是个奇妙的世界,光想想就觉得有点儿神奇。

再比如说,你吃的水果。

一个苹果看似简单,但你知道吗?每一口苹果的脆爽,都是因为无数个细胞在其中合作,给你带来那种清新的口感,真是让人爱不释手啊!我们再说说空气,这玩意儿是看不见摸不着的。

走在街上,深吸一口气,觉得爽吧?但空气里满是微小的氧分子和氮分子,它们像个个小精灵,给我们的身体输送氧气,维持生命的活力。

你说这些小家伙们不厉害吗?每当我们呼吸的时候,它们就像是在进行一场无声的舞蹈,一起为我们的生命保驾护航。

空气的组成让我们想起那些科学课上学过的元素周期表,听起来复杂,但细想一下,其实就是一群小粒子在玩耍,和我们一起分享这个世界的美好。

再来聊聊水,这个地球上最常见的东西。

无论是你喝的水,还是河流湖泊,水的构成都是由氢和氧两种元素结合而成的分子。

这水分子间的关系就像是亲密无间的小伙伴,紧紧相依。

而我们每天的生活都离不开水,洗澡、做饭、喝水,这些小事都在提醒我们,水里藏着无数的微观粒子,支撑着我们的日常。

想象一下,水分子在你身体里游来游去,给细胞送去营养,真是让人感到无比幸福。

还有那些神奇的金属和矿物。

想象一下,你在用的手机、电脑,这些电子产品都是由金属元素构成的。

金属的每一小块都是由成千上万的微观粒子组成的,就像一个小小的工厂,悄悄地运转着。

我们在享受科技带来的便利时,没想到这些背后有着如此复杂的结构。

再加上,金属在加热或冷却时,它们的粒子也会随着温度的变化而欢快地运动,简直是个物理的舞会。

说到这里,咱们也不能忘了我们的身体。

每一个人、每一个生命,都是由无数个细胞、分子、原子构成的。

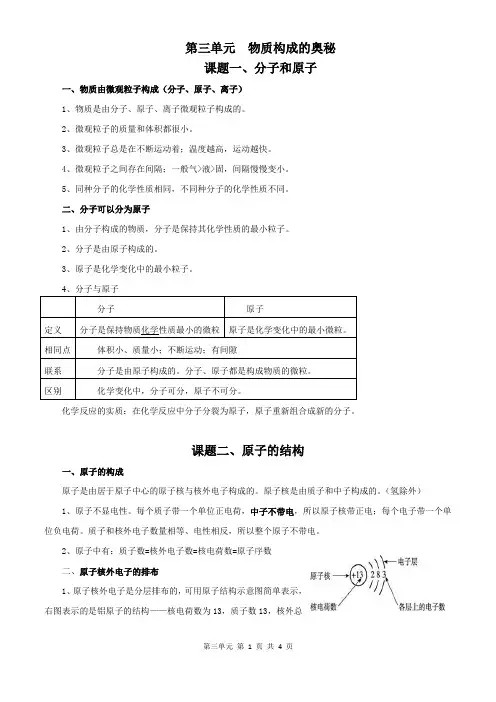

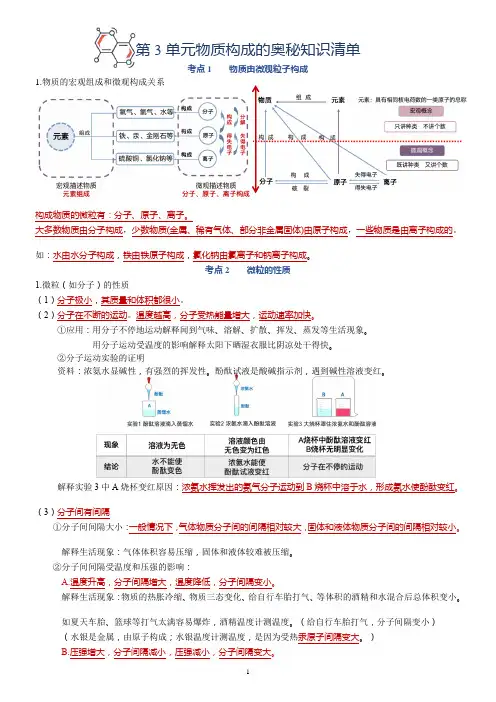

第三单元物质构成的奥秘课题一、分子和原子一、物质由微观粒子构成(分子、原子、离子)1、物质是由分子、原子、离子微观粒子构成的。

2、微观粒子的质量和体积都很小。

3、微观粒子总是在不断运动着;温度越高,运动越快。

4、微观粒子之间存在间隔;一般气>液>固,间隔慢慢变小。

5、同种分子的化学性质相同,不同种分子的化学性质不同。

二、分子可以分为原子1、由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子。

2、分子是由原子构成的。

3、原子是化学变化中的最小粒子。

4、分子与原子分子原子定义分子是保持物质化学性质最小的微粒原子是化学变化中的最小微粒。

相同点体积小、质量小;不断运动;有间隙联系分子是由原子构成的。

分子、原子都是构成物质的微粒。

区别化学变化中,分子可分,原子不可分。

化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

课题二、原子的结构一、原子的构成原子是由居于原子中心的原子核与核外电子构成的。

原子核是由质子和中子构成的。

(氢除外)1、原子不显电性。

每个质子带一个单位正电荷,中子不带电,所以原子核带正电;每个电子带一个单位负电荷。

质子和核外电子数量相等、电性相反,所以整个原子不带电。

2、原子中有:质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数二、原子核外电子的排布1、原子核外电子是分层排布的,可用原子结构示意图简单表示,右图表示的是铝原子的结构——核电荷数为13,质子数13,核外总的电子数13,核外第一电子层上有2个电子,第二电子层上有8个电子,第三电子层(最外层)上有3个电子。

原子整体不带电。

分子由原子构成,分子也不带电。

不带电的微粒有:中子、原子、分子。

2、电子电子层的规律:(1)原子的核外电子最少一层,最多七层。

离核最近的为第一层,依次类推;最远的也叫最外层。

(2)第一层最多容纳2个电子,第二层最多容纳8个电子,第三层最多容纳18个电子。

(3)最外层电子层不超过8个,(只有一层的不超过2个)3、元素性质特别是化学性质与原子核外电子的排布,特别是最外层上的电子数有密切关系。

《物质由微观粒子构成》教案一、教学目标1. 让学生了解和掌握物质的微观构成粒子,如原子、分子、离子等。

2. 使学生理解物质由微观粒子构成的概念,并能运用这一概念解释一些日常生活中的现象。

3. 培养学生的观察、思考、分析和解决问题的能力。

二、教学内容1. 物质的微观构成粒子2. 物质的宏观表现与微观粒子的关系3. 实例分析:生活中的微观粒子现象三、教学重点与难点1. 教学重点:物质的微观构成粒子及其性质、特点。

2. 教学难点:物质由微观粒子构成的概念在实际问题中的应用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生探究物质微观构成的奥秘。

2. 利用多媒体课件、模型等教学资源,增强学生对微观粒子的直观认识。

3. 组织学生进行小组讨论、实验操作等活动,提高学生的实践能力。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一些日常生活中的物质,如水、空气、食盐等,引导学生思考这些物质是由什么构成的。

2. 探究物质的微观构成粒子:介绍原子、分子、离子等微观粒子的概念,并通过多媒体课件展示它们的结构示意图。

3. 分析微观粒子与宏观表现的关系:引导学生理解微观粒子如何组合成不同的物质,并影响物质的性质。

4. 实例分析:让学生举例说明生活中的微观粒子现象,如水的沸腾、空气的污染等。

5. 总结与拓展:对本节课的内容进行总结,并提出一些拓展性问题,激发学生的学习兴趣。

6. 作业布置:让学生结合所学内容,课后思考和探究一些相关问题。

六、教学评估1. 课堂提问:通过提问了解学生对物质微观构成粒子的理解和掌握程度。

2. 小组讨论:观察学生在小组讨论中的参与情况和理解程度。

3. 课后作业:检查学生对课堂内容的掌握和应用能力。

七、教学反思在课后,教师应反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和反馈。

根据学生的表现,调整教学方法和策略,以便更好地满足学生的学习需求。

八、教学资源1. 多媒体课件:展示微观粒子的结构示意图、实例分析等。

2. 模型:实物模型或卡通模型,帮助学生直观理解微观粒子的构成。

构成物质的粒子有三种

构成物质的基本粒子有分子、原子和离子三种。

金属、大多数固态非金属单质、稀有气体等由原子构成;有些物质是由分子构成的,气态的非金属单质和由非金属元素组成的化合物,如氢气、水等;有些物质是由离子构成的,一般是含有金属元素和非金属元素的化合物,如氯化钠,进行分析判断即可。

例如铁是由铁原子构成的,水是由水分子构成的,食盐是由钠离子和氯离子构成的。

氧气、氢气、二氧化碳、硫酸、氯化氢、水、甲烷、酒精等等都是由分子构成的;金刚石、石墨、晶体硅、二氧化硅、碳化硅、金属晶体等等都是由原子构成的;食盐、氢氧化钠、纯碱、等等都是由离子构成的。

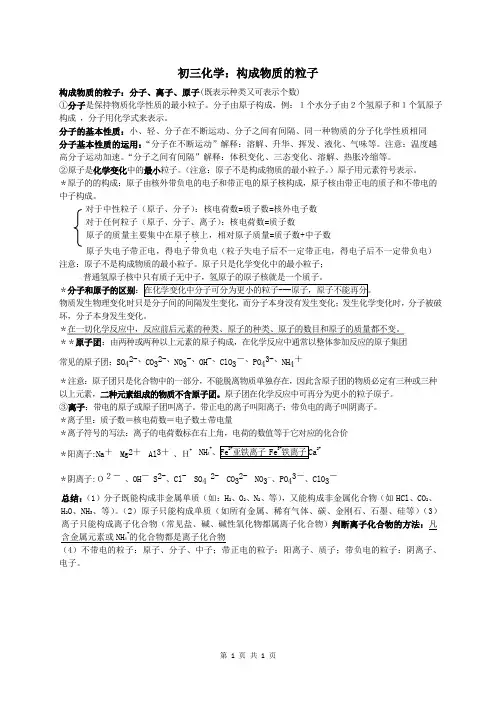

第 1 页 共 1 页 初三化学:构成物质的粒子构成物质的粒子:分子、离子、原子(既表示种类又可表示个数)①分子是保持物质化学性质的最小粒子。

分子由原子构成,例:1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成 ,分子用化学式来表示。

分子的基本性质:小、轻、分子在不断运动、分子之间有间隔、同一种物质的分子化学性质相同 分子基本性质的运用:“分子在不断运动”解释:溶解、升华、挥发、液化、气味等。

注意:温度越高分子运动加速。

“分子之间有间隔”解释:体积变化、三态变化、溶解、热胀冷缩等。

②原子是化学变化中的最小粒子。

(注意:原子不是构成物质的最小粒子。

)原子用元素符号表示。

*原子的的构成:原子由核外带负电的电子和带正电的原子核构成,原子核由带正电的质子和不带电的中子构成。

对于中性粒子(原子、分子):核电荷数=质子数=核外电子数对于任何粒子(原子、分子、离子):核电荷数=质子数原子的质量主要集中在原子核...上,相对原子质量=质子数+中子数 原子失电子带正电,得电子带负电(粒子失电子后不一定带正电,得电子后不一定带负电) 注意:原子不是构成物质的最小粒子。

原子只是化学变化中的最小粒子;普通氢原子核中只有质子无中子,氢原子的原子核就是一个质子。

*分子和原子的区别物质发生物理变化时只是分子间的间隔发生变化,而分子本身没有发生变化;发生化学变化时,分子被破坏,分子本身发生变化。

*在一切化学反应中,反应前后元素的种类、原子的种类、原子的数目和原子的质量都不变。

**原子团:由两种或两种以上元素的原子构成,在化学反应中通常以整体参加反应的原子集团 常见的原子团:SO 42-、CO 32-、NO 3-、OH -、ClO 3-、PO 43-、NH 4+*注意:原子团只是化合物中的一部分,不能脱离物质单独存在,因此含原子团的物质必定有三种或三种以上元素,二种元素组成的物质不含原子团。

原子团在化学反应中可再分为更小的粒子原子。

③离子:带电的原子或原子团叫离子。

物质的能量层级第一层级:物质的基本粒子我们所熟悉的物质,都是由基本粒子构成的。

这些基本粒子包括了质子、中子和电子。

质子和中子构成了原子的核心,而电子则围绕着核心旋转。

这些基本粒子是物质的最基本单位,它们携带着能量,让物质存在并相互作用。

第二层级:原子和分子在第一层级的基础上,基本粒子组合成了原子和分子。

原子是由质子、中子和电子构成的。

不同的元素由不同数量的质子和中子组成,而电子的数量则决定了原子的化学性质。

当原子相互结合形成分子时,它们携带着更高级别的能量,这种能量使得物质具有了更多的性质和功能。

第三层级:物质的状态在第二层级的基础上,原子和分子可以组合成不同的物质状态,如固体、液体和气体。

固体的分子相互紧密排列,几乎不会移动;液体的分子之间相对较松散,可以流动;气体的分子则更加自由,能够扩散到更大的空间中。

不同的物质状态对应着不同的能量层级,它们受到温度和压力等因素的影响。

第四层级:物质的能量转化在第三层级的基础上,物质的能量可以相互转化。

例如,固体可以通过加热转化为液体,液体可以通过蒸发转化为气体。

这种能量的转化是由分子之间的相互作用和能量交换所引起的。

能量的转化使得物质能够进行各种化学反应和物理变化,从而实现能量的传递和转换。

第五层级:物质的能量利用在第四层级的基础上,人类将物质的能量利用到了各个方面。

例如,我们利用化石燃料中的能量来发电和驱动交通工具;利用太阳能和风能等可再生能源来提供清洁能源;利用化学反应来制造各种化学产品。

这种能量的利用不仅满足了人类的生活需求,还推动了社会的发展和进步。

总结起来,物质的能量层级从基本粒子到物质的状态再到能量转化和能量利用,涵盖了物质世界中各个层面的能量变化和利用。

这些能量层级的存在和相互关系,为我们理解和掌握物质世界的规律提供了重要的线索。

通过深入研究和应用这些能量层级,我们能够更好地利用和保护环境中的能量资源,实现可持续发展。

分子与原子(第1课时)一、教材分析《分子和原子》是义务教育实验教科书人教版九年级化学上册教材第三单元课题1的内容。

本节课的内容是继前面两个单元学习某些物质的性质和变化后,从宏观的物质世界跨进微观的物质世界的第一课,对于学生认识宏观物质的微观组成具有重要的作用。

二、学生分析学生在初二物理课上稍微接触过一些分子和原子的知识,对分子的性质有一些模糊而简单的认识,但缺乏深入的探究和全面的理解。

这既有利于对本课的学习,也可能由于先入为主的观念而对化学上学习分子和原子的差别造成干扰。

尤其是物理课上对分子和原子没有严格区分,对分子和原子的知识应用很困难。

另外,学生在生活中已积累了诸多生活经验,有利于学生从宏观到微观感知分子和原子的存在,值得引导利用。

同时学生在第二单元的学习中对化学实验有很大的兴趣,因此我这节课主要采用实验探究的方式进行教学。

三、教学目标1.知识与技能目标(1)知道物质由分子、原子等微观粒子构成;(2)能举出简单事实确认分子的真实存在,能运用分子—原子的观点解释一些简单的现象;2.过程与方法目标通过探究实验对宏观现象与微观实质相互联系进行分析和推理,初步形成设计实验,进行实验,分析归纳、类比、反思实验并改进等方法。

3.情感态度与价值观目标体验探究活动的乐趣,保持和增强对化学现象的好奇心和探究欲,激发学习化学的兴趣。

初步建立将绿色化学融入化学实验中的思想。

四、教学重难点教学重点认识分子、原子是客观存在的,是构成物质的两种微观粒子。

知道微观粒子的基本特征,会设计简单的实验进行探究。

教学难点微观角度认识物质,及解释生活中的现象;会对实验进行简单的反思与评价。

五、教学流程图导入:鉴别食醋溶液和食盐溶液呈现学习目标新授Ⅰ:演示实验3-1学生活动;多媒体展示图片3-2和图片3-3 学生活动得出结论物质由分子,原子等微观粒子构成且分子,原子是真实存在的新授Ⅱ:微观粒子的基本性质1、分子的质量和体积都很小通过图片和学生阅读课本分析得出2、分子在不断的运动,温度越高运动速率越快。

物质的组成和结构一、物质的组成1、从宏观上看:物质是由 组成的;如醋酸钾(CH 3COOK )由 、 、 、 四种元素组成,其中原子个数比为 : : : 。

2、从微观上看,物质是由 、 和 三种粒子构成,如水是由 构成,氯化钠是由 构成,铁是由 构成。

二、原子(带正电)1、原子结构 (不带电)2、在原子中存在的等量关系: = = =原子序数。

3、核外电子围绕原子核进行分层运动,共分 层,越在外层的电子能量越 。

4、最外层电子数为 或为 (只有一层)的为相对稳定结构。

5、金属原子最外层电子数 ,易 电子,形成 离子。

6、非金属原最外层电子数 ,易 电子,形成 离子。

7、所以原子的化学性质取决于 。

8、原子的质量主要集中在 上。

相对原子质量= ,近似计算= + 。

相对原子质量是一个比值,没有 。

三、分子、原子和离子区别、联系1、共同性质: 、 、 。

2、区别:分子是 最小粒子原子是 最小粒子分子在 变化中可再分,而原子在化学变化中不能再分。

化学变化的实质是构成分子的原子重新组合。

3、联系:离子 原子 分子4、练习:用符号表示下列元素、原子、分子、离子3个铁原子 ,5个二氧化硫分子 ,2个钙离子 ,2个水分子 。

氮元素 , 2个氢氧根离子 , 镁元素 , 2个氧原子5、根据下列结构图作答:其中属于金属原子的有 ,属于稀有气体原子的有 ,属于阴离子的有 ,离子符号分别是达到稳定结构的有 。

6.右图是某粒子的结构示意图:(1)当该粒子为原子时,X= ;(2)当该粒子的化学符号为X 3+ 时,X= ,符号为 ;(3)当微粒带两个单位负电荷时,微粒符号为四、物质分类混合物:宏观上是由多种物质混合而成的物质,微观上由多种分子构成的物质:只有一种元素组成的纯净物1、物质氧化物:由种元素组成,且其中一种元素是元素。

纯净物化合物酸:如:HCl H2CO3H2SO4 HNO3碱; 如:NaOH Mg(OH)2KOH Ca(OH)2盐2、将下列物质分类空气,干冰、氧气、纯净的井水、石灰水、氮气、蒸馏水、铁粉,氧化镁其中属于混合物的有属于纯净物的有(写化学式)属于单质的有(写化学式)属于氧化物的有(写化学式)实验部分1、药品取用规则:三不原则(不、不不);节约原则(不规定用量时,固体药品一般取;液体药品一般取);环保原则。

物质由微观粒子构成的例子

1. 你看那水,它为啥能流动呢?这就是因为水是由无数的水分子构成的呀!就好像一群小精灵在欢快地奔跑。

2. 咱每天呼吸的空气呀,你知道吗,它也是由各种微观粒子组成的呢!不就像一个大派对,有好多好多微小的“客人”在里面。

3. 哇塞,你想想金属,为啥有的硬有的软呢?就是因为它们微观粒子的排列和组合不同呀!这就如同搭积木,不同搭法就有不同效果。

4. 嘿,你讲巧克力为啥那么香呢?那是因为香气也是由微观粒子散发出来的哟!像不像一个个小魔法在向你施展魅力。

5. 哎呀,那盐巴能调味,不就是因为它是由微观粒子构成的嘛!简直就像无数个小调味师在发挥作用。

6. 你摸摸这布料,它为啥有不同的触感呢?哈哈,就是微观粒子在搞怪呀!就好比有好多小调皮在上面活动。

7. 哇哦,火燃烧起来那么厉害,这也是微观粒子在“疯狂”呢!仿佛一群小勇士在战斗。

总之,物质真的都是由微观粒子构成的呀,这是不是很神奇呢!。

3.物质由微观粒子构成

一、教学目标

1.学习内容:物质由微粒构成、分子的特征

2.课标要求:

(1)内容要求:知道物质是由分子、原子等微观粒子构成的。

(2)学业要求:能用分子的观点解释生活中的某些变化或现象。

3.学情分析(明确期望学生去哪里,而学生现在在哪里)

(1)分子和原子学生在物理中所学:“物质是由分子或原子构成的(物理老师说化学老师会讲到)”“分子原子很小,分子原子是看不到的”“扩散:不同的

物质在相互接触时,彼此进入对方的现象,气体扩散最快,固体扩散最慢(二

氧化氮与空气、硫酸铜与水现象、煤球放墙角处墙变黑)”“扩散现象说明分

子在不停地做无规则的运动,温度越高分子运动越剧烈、分子间存在间隙”

“不能说分子扩散”。

(2)一些物理上学过的可以快速讲,如小、动、间隔等,主要讲与物理的不同点,为后面的学以致用留时间。

4.学习目标

(1)通过实验、生活现象和“点小点”等可视化手段,引导学生体会物质是由微粒构成的。

(2)通过生活经验和实验,说出分子等微粒的特征,并反过来利用分子的特征解释生活中的某些变化或现象。

(3)通过分子的特征和生活现象的双箭头,体会宏观世界与微观世界相结合的化学观念。

5.评价任务:用分子的观点解释生活中的某些变化或现象。

二、教学思路

三、教学流程

四、教学反思

1. 分子在不断运动的实验要做,最起码拿浓氨水,否则学生不知道氨气有刺激性气味,

会污染空气。

五、教学资源

1.实验器材:酒精、水、量筒3个、注射器2个、废液缸、烧杯、胶头滴管

2.科教版用到了浓氨水和浓盐酸的素材。

物质由粒子构成

一、教学目标:

知识与技能

1、学生认识物质是由粒子组成,微小的粒子往往无法用肉眼观察。

2、学会仔细观察并客观地作出分析判断,得出结论。

过程与方法

在认识固体粒子大小的实验过程中,科学的进行实验操作并运用数学方法计算相关数据。

情感态度与价值观

培养学生实事求是和严谨的科学态度。

二、教学重点、难点:

重点:理解物质是由体积十分微小的粒子组成

难点:用数学方法计算粒子数目

三、教学准备:

[教学器材] 高锰酸钾晶体、依次编号为A—H的8个50ml烧杯、玻璃棒、注射器、清水、油、汽油各一杯、空气、氧气、二氧化氮气体各一瓶、放大镜、滴管、蒸发皿、香水。

四、教学内容:

1、流程图:

2、内容与设计

得出结论:高锰酸钾晶体是由数目巨大、体积微小的粒子构成;固体物质是由数目巨大、体积微小的粒子构成。

设问:液体、气体粒子我们如何感知它们的数目和大小?

活动三:

(一)清水、油、汽油粒子观察(放大镜)

(二)回答问题:1、液体粒子是否可以用放大镜观察到?

2、用什么方法可以感知液体粒子的存在?举例说明。

(三)液体粒子直径计算

3、设计说明:

“物质由粒子构成”对六年级的学生来讲比较抽象。

如何将抽象的知识用具体形象的实例帮助学生理解是本节课设计的关键。

如何引出粒子的概念,本节课设计“分割冰糖”活动,让学生在活动中得到启发。

进而通过实验帮助学生理解物质是由很多微小的粒子构成。

在这些活动中,教师引导学生用数学计算的方式计算粒子的数量,给学生以数字上的概念,使学生的形象和抽象思维结合,更好的理解物质由粒子构成的,同时也让学生了解不同学科的知识是可以相互渗透,相互辅助的,帮助学生学会从多角度处理问题的方法,培养学生实事求是的、严谨的科学学习态度。

本节课的实验活动由学生小组自行设计,这样对培养学生的创造性思维是很好的锻炼。

五、训练与评价:

A B C D E F G H …….

变化规律:

色

色。

黑紫

色

紫色紫红

色

浅红

色

基本

无色

基本

无色

基本

无色

基本

无色

……

变化规律:34567……

“活动工作纸”为实验的观察计算内容做引导,利用工作纸填写过程,训练学生实事求是的进行实验观察,培养学生仔细认真的观察记录能力,并且有目的的对学生的归纳总结能力加以培养训练,加强学生对学科的相互渗透、相互辅助观念的理解,使学生在以后的学习中能够更好地进行学科渗透学习。