固定资产净值的计算方法

- 格式:doc

- 大小:10.72 KB

- 文档页数:1

固定资产收益率计算公式固定资产收益率是衡量企业固定资产利用效益的指标之一,它可以帮助企业评估资产配置的效果以及判断企业是否能够获得足够的回报。

固定资产收益率的计算公式为:固定资产收益率 = 净利润 / 固定资产净值。

固定资产收益率是企业财务管理中的一个重要指标,它可以帮助企业评估其经营管理的效果,以及衡量企业固定资产的利用效率。

固定资产收益率越高,表明企业固定资产的利用效益越好,获得的利润也相对较高。

反之,固定资产收益率较低,则可能意味着企业的固定资产配置不合理,或者利润水平不够高。

固定资产收益率的计算公式是净利润除以固定资产净值。

净利润是企业在一定时期内获得的总利润,是企业经营管理的核心指标之一。

固定资产净值是指企业固定资产的原值减去累计折旧和固定资产减值准备,反映了企业固定资产的净值。

在计算固定资产收益率时,需要注意以下几点。

首先,净利润应该是经过税后调整的净利润,以反映企业的真实盈利情况。

其次,固定资产净值应该是经过合理计算的净值,需考虑到固定资产的折旧和减值等因素。

此外,还需要注意时间的选择,通常应选择同一时期内的净利润和固定资产净值进行计算,以保证数据的准确性和可比性。

固定资产收益率的计算结果可以帮助企业评估其固定资产的利用效益,并与同行业的其他企业进行比较。

如果固定资产收益率较高,说明企业的固定资产配置和管理较为有效,可以吸引更多的投资者和资源。

反之,如果固定资产收益率较低,可能需要企业进行资产重组或者调整经营策略,以提高固定资产的利用效率。

除了计算固定资产收益率外,企业还可以通过其他指标来评估固定资产的利用效益,如资产周转率和投资回报率等。

这些指标可以从不同角度反映企业固定资产的利用效果,帮助企业全面了解自身的经营状况和竞争力。

固定资产收益率是企业财务管理中的一个重要指标,可以帮助企业评估固定资产的利用效益,并为企业的决策提供参考。

通过合理计算和分析固定资产收益率,企业可以及时发现问题,并采取相应措施提高固定资产的利用效率,实现经济效益的最大化。

残值、原值、净值、累计折旧

残值是设备原值减去按法定使用年限计的折旧费后的价值,残值的另一种含义是指设备报废清理时收回的剩余零件的价值。

净残值是残值减去清理费用后的余额。

资产原值你可以理解为购置的成本价格。

净值你可以理解为原价减去累计折旧。

固定资产从购建完成后,在预计可使用年限内进行折旧,截止至当期累计已经计提的折旧就是累计折旧。

(“累计折旧”账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,累计折旧是贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方。

固定资产折旧费用根据固定资产的原值和规定的折旧率计算确定,按照一定的标准分摊记入各期的间接费用和期间费用。

生产车间用房屋建筑物、机器设备的折旧,作为间接费用,计入制造费用帐户,

厂部行政用办公房屋的,计入管理费用帐户,由当期收入负担。

折旧合计数计入“累计折旧”帐户的贷方。

)

例如:企业购买一台电脑,价值4000元。

按照规定,电脑使用年限5年,净

残值率为5%。

按照固定资产折旧的方法,如果采用平均年限法的话。

年折旧率=(1-预计残值率)/使用年限=(1-5%)/5=19%

年折旧额=固定资产原值*年折旧率=4000*19%=760元

月折旧额=年折旧额/12个月=760/12=63.33

从这个例子中看出:电脑原值是4000元;每月提取折旧额是63.33元,如果这台

电脑已经提取6个月的折旧了,那么,累计折旧额是:6个月*63.33=379.98元;

净值是4000-379.98=3620.02元。

固定资产报表项目的列式方法

固定资产报表项目的列式方法通常包括以下步骤:

1. 确定报表项目:首先,需要确定固定资产报表中需要列出的项目。

这些项目可能包括固定资产的原值、累计折旧、净值、减值准备等。

2. 分类汇总:将固定资产按照其性质、用途或部门进行分类,然后对每个类别的固定资产进行汇总。

例如,可以将建筑物、设备、车辆等不同类型的固定资产分别进行汇总。

3. 计算原值和累计折旧:对于每个固定资产项目,需要计算其原值和累计折旧。

原值是指购买或建造固定资产时的成本,累计折旧是指自购买或建造以来已经计提的折旧金额。

4. 计算净值和减值准备:净值是指固定资产的原值减去累计折旧后的余额。

如果固定资产的净值低于其账面价值,可能需要计提减值准备。

减值准备是指为防止固定资产价值进一步下降而计提的准备金。

5. 编制报表:根据以上计算结果,编制固定资产报表。

报表应包括固定资产的详细信息,如名称、规格型号、原值、累计折旧、净值、减值准备等。

同时,还应提供各类固定资产的汇总信息,如总原值、总累计折旧、总净值等。

6. 审核和分析:最后,需要对固定资产报表进行审核和分析,以确保报表的准确性和完整性。

分析报表可以帮助企业了解固定资产的使用情况、价值变动情况以及潜在风险等。

摊余成本:是指该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果:①扣除已收回的本金;②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额;③扣除已发生的减值损失。

期末摊余成本的计算用公式表示如下:期末摊余成本=期初摊余成本+投资收益-现金流入(实收利息)-已收回的本金-已发生的减值损失其中:投资收益=期初摊余成本×实际利率现金流入(实收利息)=债券面值×票面利率;若债券为到期一次还本付息债券,则各期现金流入为零(最后一期除外)。

【单选题】20×8年1月1日,甲公司购买一项债券,剩余年限为5年,划分为持有至到期投资,买价为90万元,交易费用为5万元;每年年末按票面利率可收得固定利息4万元,债券在第5年末兑付可得到本金110万元,不得提前兑付。

债券实际利率为6.96%。

该债券20×9年末的摊余成本为()万元。

A.94.68B.97.61C.92.26D.100.40『正确答案』D『答案解析』20×8年1月1日:借:持有至到期投资――成本110贷:银行存款95持有至到期投资――利息调整1520×8年末计提利息:借:应收利息 4持有至到期投资――利息调整 2.61贷:投资收益 6.6120×8年年末持有至到期投资摊余成本=95+2.61=97.61(万元)20×9年年末计提利息:借:应收利息 4持有至到期投资――利息调整 2.79贷:投资收益 6.79(97.61×6.96%)20×9年年末持有至到期投资摊余成本=97.61+2.79=100.40(万元)【单选题】甲公司于2009年1月1日发行面值总额为1 000万元,期限为5年的债券,该债券票面利率为6%,每年年初付息、到期一次还本,发行价格总额为1 043.27万元,利息调整采用实际利率法摊销,实际利率为5%。

2009年12月31日,该应付债券的账面余额为()万元。

企业会计准则—固定资产固定资产是企业长期使用、拥有的具有实物形态、能够为企业创造经济利益且预期使用期限超过一年的资产。

固定资产在企业的经营中起到了重要的作用,对于企业的发展和竞争力具有重要影响。

因此,企业需要遵循企业会计准则对固定资产进行准确的会计处理和报告。

本文将从固定资产的定义、计量、会计处理等方面进行探讨。

固定资产的定义。

根据企业会计准则,固定资产是企业长期使用、拥有的具有实物形态、能够为企业创造经济利益且预期使用期限超过一年的资产。

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、交通工具、办公设备等。

固定资产不包括无形资产和投资性房地产。

固定资产的计量。

固定资产的计量主要有原值和净值两种方法。

原值是指企业取得固定资产时所支付的或者应支付的货币金额。

原值还包括与固定资产取得有关的直接费用,如安装费、运输费等。

净值是指固定资产的原值减去累计折旧。

累计折旧是指根据固定资产的预计使用寿命和残值确定的固定资产每年的折旧金额。

然后,固定资产的会计处理。

固定资产的会计处理主要包括固定资产的确认、计量、摊销和报告。

首先是固定资产的确认,即将符合固定资产定义的资产纳入固定资产账户中。

确认固定资产时,需要对固定资产进行编码和登记,以便于后续的会计处理和管理。

其次是固定资产的计量,即根据原值和净值的计量方法对固定资产进行核算。

然后是固定资产的摊销,即根据固定资产的使用寿命和残值进行年度摊销。

最后是固定资产的报告,即在企业的财务报表中披露固定资产的信息,如固定资产的原值、累计折旧、净值等。

在企业会计准则中还规定了固定资产的盘点和报废处理。

固定资产的盘点是指对企业固定资产的实物清查和核对,以确保固定资产的存在和准确性。

固定资产的报废处理是指将不再使用或者价值已经丧失的固定资产从固定资产账户中清理,并计提相应的减值准备。

固定资产的报废处理需要经过相关部门的审核和批准,并按照企业会计准则的规定进行处理和报告。

固定资产是企业重要的资源和财务信息的重要组成部分。

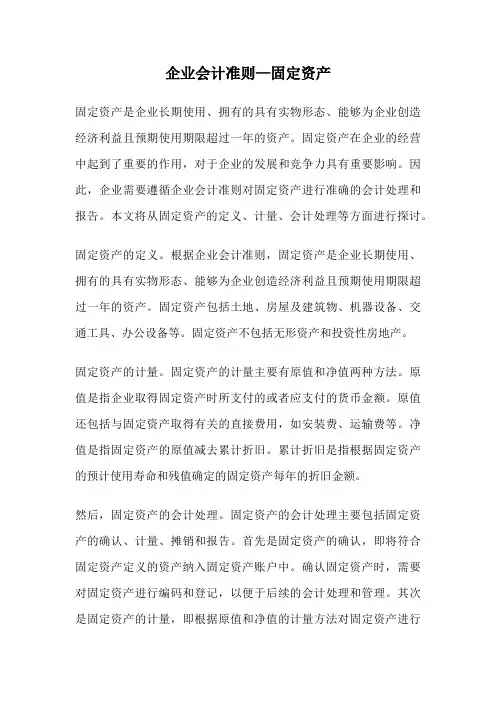

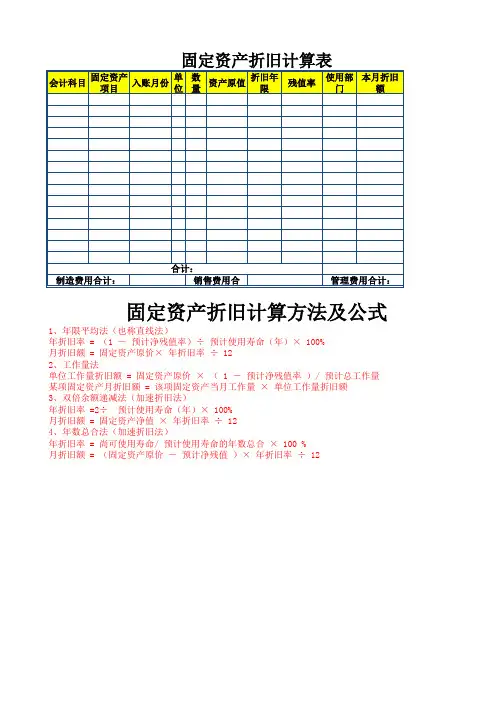

固定资产折旧计算方法及公式1、年限平均法(也称直线法)

年折旧率 = (1 - 预计净残值率)÷ 预计使用寿命(年)× 100%

月折旧额 = 固定资产原价× 年折旧率 ÷ 12

2、工作量法

单位工作量折旧额 = 固定资产原价 × ( 1 - 预计净残值率 )/ 预计总工作量某项固定资产月折旧额 = 该项固定资产当月工作量 × 单位工作量折旧额

3、双倍余额递减法(加速折旧法)

年折旧率 =2÷ 预计使用寿命(年)× 100%

月折旧额 = 固定资产净值 × 年折旧率 ÷ 12

4、年数总合法(加速折旧法)

年折旧率 = 尚可使用寿命/ 预计使用寿命的年数总合 × 100 %

月折旧额 = (固定资产原价 - 预计净残值 )× 年折旧率 ÷ 12

式工作量。

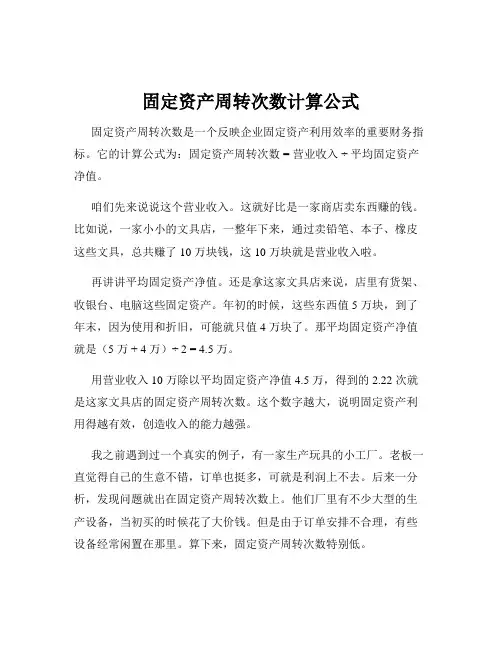

固定资产周转次数计算公式固定资产周转次数是一个反映企业固定资产利用效率的重要财务指标。

它的计算公式为:固定资产周转次数 = 营业收入 ÷平均固定资产净值。

咱们先来说说这个营业收入。

这就好比是一家商店卖东西赚的钱。

比如说,一家小小的文具店,一整年下来,通过卖铅笔、本子、橡皮这些文具,总共赚了 10 万块钱,这 10 万块就是营业收入啦。

再讲讲平均固定资产净值。

还是拿这家文具店来说,店里有货架、收银台、电脑这些固定资产。

年初的时候,这些东西值 5 万块,到了年末,因为使用和折旧,可能就只值 4 万块了。

那平均固定资产净值就是(5 万 + 4 万)÷ 2 = 4.5 万。

用营业收入 10 万除以平均固定资产净值 4.5 万,得到的 2.22 次就是这家文具店的固定资产周转次数。

这个数字越大,说明固定资产利用得越有效,创造收入的能力越强。

我之前遇到过一个真实的例子,有一家生产玩具的小工厂。

老板一直觉得自己的生意不错,订单也挺多,可就是利润上不去。

后来一分析,发现问题就出在固定资产周转次数上。

他们厂里有不少大型的生产设备,当初买的时候花了大价钱。

但是由于订单安排不合理,有些设备经常闲置在那里。

算下来,固定资产周转次数特别低。

为了提高这个指标,他们专门请了个生产管理的专家。

专家来了之后,重新规划了生产流程,合理安排订单,让每台设备都能充分运转起来。

过了一段时间再一算,固定资产周转次数明显提高了,成本降低了,利润也上去了。

从这个例子就能看出来,固定资产周转次数可不是个单纯的数字,它能反映出企业在固定资产管理方面的很多问题。

如果一家企业的固定资产周转次数很低,可能意味着固定资产投资过大、设备闲置、技术落后等。

这时候就得想办法优化资产结构,提高设备利用率,或者更新技术,不然企业的效益可就难保证啦。

对于一些大型制造企业来说,固定资产周转次数更是至关重要。

想象一下,一家汽车制造厂,那么多的生产线、机器人设备,如果不能高效运转,那得浪费多少资源,增加多少成本啊!所以他们会特别关注这个指标,不断改进生产流程,提高设备维护水平,以保证固定资产能够为企业创造更多的价值。

第九章固定资产第一节固定资产概述一、固定资产的定义和特征固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。

包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

固定资产属于物质资料生产过程中用来改变或影响劳动对象的劳动资料。

它能连续在若干生产周期内发挥作用而不改变原有的实物形态,其价值将随着使用磨损而逐渐地减少。

减少的价值以折旧的形式转移到产品成本中,构成产品价值的组成部分,并随着产品价值的实现而转化为企业的货币资金。

但是,并非所有的劳动资料都可作为企业的固定资产。

企业中作为固定资产核算和管理的劳动资料一般应具有以下特征:1.使用期限较长,其耐用期限至少超过一年或大于一年的一个经营周期;2.使用寿命是有限的(作为固定资产管理的土地除外);3.企业拥有固定资产的目的是供企业生产经营使用,而不是为了出售等其他目的,这一特征是区别固定资产与流动资产的重要标志。

我国目前企业会计制度对固定资产定义如下:固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。

根据这一规定,对属于生产经营用的固定资产,只规定使用时间一个条件,对不属于生产经营主要设备的物品,同时规定了使用时间和单位价值两个条件。

这样规定,可以不因价格变化引起的固定资产单位价值标准调整而调整。

另外,一项财产是否属于固定资产,还要视企业持有这项财产的目的是否为了长期使用,是否为了用于生产经营来确定。

二、固定资产的分类企业固定资产种类很多,根据不同的标准,可以分成不同的类别。

企业应当选择适当的分类标准,将固定资产进行分类,以满足经营管理的需要。

(一)固定资产按其经济内容可分为:房屋及建筑物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、运输设备、仪器及生产用具、管理用具及其他固定资产等。

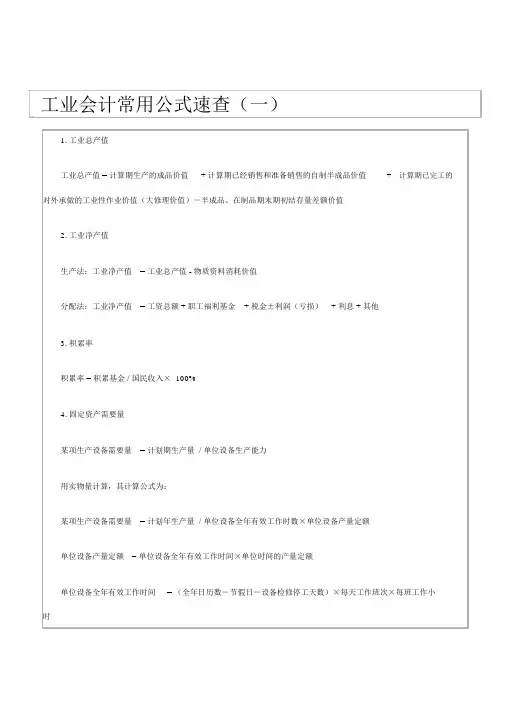

工业企业常用公式1.工业总产值工业总产值=计算期生产的成品价值+计算期已经销售和准备销售的自制半成品价值+ 计算期已完工的对外承做的工业性作业价值(大修理价值)-半成品、在制品期末期初结存量差额价值2.工业净产值生产法:工业净产值=工业总产值-物质资料消耗价值分配法:工业净产值=工资总额+职工福利基金+税金±利润(亏损)+利息+其他3.积累率积累率=积累基金/国民收入×100%4.固定资产需要量某项生产设备需要量=计划期生产量/单位设备生产能力用实物量计算,其计算公式为:某项生产设备需要量=计划年生产量/单位设备全年有效工作时数×单位设备产量定额单位设备产量定额=单位设备全年有效工作时间×单位时间的产量定额单位设备全年有效工作时间=(全年日历数-节假日-设备检修停工天数)×每天工作班次×每班工作小时用台时数计算,其计算公式为:某项生产设备需要量=全年计划生产任务需用设备定额总台时/单位设备全年有效工作台时=∑(计划年产品产量×单位产品台时定额×定额改进系数)/全年单位设备有效工作台时(定额改进系数=计划年度小计新定额/单位允时定额×100%)5.固定资产原值计划年末固定资产原值=上年末固定资产原值+计划年度增加固定资产原值-计划年度减少固定资产原值6.应提折旧固定资产平均总值应提折旧固定资产全年平均总值=1~12月各月应计提折旧的各项固定资产原值的月初余额之和/12增减法,其计算公式为:计划年度应计提折旧固定资产平均总量=期初应计提折旧的固定资产平均总值+计划年内增加应计折旧固定资产平均总值-计划年内减少应计折旧固定资产平均总值式中:年度内增加应计提折旧固定资产平均总值=∑(某月增加应计折旧固定资产总值×该月增加应计提固定资产的当年使用月数)/12年度内减少应计折旧固定资产平均总值=∑(某月减少应计折旧固定资产总值)×(12-该月份减少应计提折旧固定资产的当年使用月数)/127.固定资产折旧率年折旧率=年折旧额/固定资产原始价值×100%年折旧额=(固定资产原值-预计残值+预计清理费用)/固定资产预计使用年限季折旧率=固定资产年折旧率/4=固定资产季折旧额/固定资产原值固定资产季折旧额=固定资产年折旧额/4月折旧率=固定资产年折旧率/12=固定资产月折旧额/固定资产原值月折旧额=固定资产年折旧额/128.固定资产净值固定资产净值=固定资产原值-已提折旧额固定资产净值全年平均余额=1~12月各月月初、月末固定资产净值之和/249.固定资产结构固定资产的比重=某一类固定资产原值/全部固定资产原值×100%10.固定资产增长率固定资产增长率=(本期增加的固定资产原值-本期减少的固定资产原值)/起初固定资产原值×100%11.固定资产更新率固定资产更新率=本期增加固定资产的原值/期末固定资产原值×100%12.固定资产退废率固定资产退废率=本期退废固定资产的原值/期末固定资产原值×100%13.固定资产净值率固定资产净值率=期末固定资产净值/期末固定资产原值×100%固定资产尚可使用年限=固定资产净值率/综合折旧率14.固定资产磨损率固定资产磨损率=期末固定资产折旧余额/期末固定资产原值×100%15.在用固定资产占用率在用固定资产占用率=在用固定资产平均总值/工业总产值×100% =全部固定资产占用率×(在用固定资产平均总值/全部固定资产平均总值=工业生产用固定资产占用率×(在用固定资产平均总值/工业生产用固定资产平均总值)全部固定资产占用率=全部固定资产平均总值/工业总产值16.工业生产用固定资产占用率工业生产用固定资产占用率=工业生产用固定资产平均总值/工业总产值×100% =全部固定资产占用率×工业生产用固定资产平均总值/全部固定资产平均总值=在用固定资产占用率×工业生产用固定资产平均总值/在用固定资产平均总值17.低值易耗品摊销额净值摊销法:低值易耗品摊销额=在用低值易耗品净值×摊销率在用低值易耗品净值=在用低值易耗品计划成本-已经摊销数分期摊销法:低值易耗品月平均消耗额=(低值易耗品价值-预计残值)/预计可使用数产品摊销法:低值易耗品月平均消耗额=(低值易耗品价值-预计残值)/预定使用期内的预计产量×计算期月产量五五摊销法:领用时耗销额=在用低值易摊品计划成本×50%报销时消耗额=在用低值易耗品计划成本×150%-残值18.材料需要量材料需要量=计划产量×单位产品材料消耗定额=(计划产量×计划废品数量)×单位产品材料消耗定额-回收废料数量=[计划产量/(1-废品率)]×材料消耗定额-(1-回收废料率)19.辅助材料需要量辅助材料需要量=计划产量*单位产品消耗定额辅助材料需要量=上期单位产品产值(或工时)辅助材料消耗量×计划期产品产值(工时)×(1-压缩系数)20.工具需要量工具需要量=计划期工具消耗量+计划期末工具周转量-计划期初工具周转量某种工具消耗量=计划期某种产品的计划产量×该单位产品某种工具的消耗定额某种工具的消耗定额=制造一定数量的产品使用某种工具的时间/某种工具的寿命(分)21.材料供应量材料供应量=材料需要量+计划期末储备量-计划期初库存量-企业内部可利用资源22.材料储备量材料经常储备量=供应间隔天数×平均每日耗用量材料保险储备量=保险日数×平均每日耗用量材料最高储备量=(供应间隔日数+检验日数+使用准备日数+保险日数)×平均每日耗用量或=经常储备量+最低储备量材料最低储备量=(检验日数+使用准备日数+保险日数)×平均每日耗用量材料平均储备量=(最高储备量+最低储备量)/2材料季节性储备量=季节性储备日数×平均每日耗用量23.材料采购量材料订购量=(订购时间+订购间隔期)×平均每日需用量+保险储备量-实际库存量-订货余额订货点订购量=订货时间×平均每日需用量+保险储备量24.材料采购次数材料采购次数=材料年需用量/经济采购批量25.材料储备量对生产的保证率材料储备量对生产的保证率(天)=材料储备量/材料计划每日消耗量26.材料储备定额执行情况材料储备定额执行情况=(材料实际储备量/材料计划每日消耗量)×100%27.材料的平均单价移动加权平均法:材料平均单价=[(以前结余+本批收入)×材料实际成本]/(以前结余+本批收入)×材料的数量全月一次加权平均法:材料平均单价=[(月初库存+本月收入)×材料实际成本]/(月初库存+本月收入)×材料数量28.材料价格差异率本月材料累计数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=[材料价格差异额/(月初结存材料的计划价格+本月收入材料的计划价格)]×100%材料价格差异额=月初结存材料的价格差异+本月收入材料的价格差异=(月初结存材料的实际价格-月初结存材料的计划价格)+(本月收入材料的实际价格-本月收入材料的计划价格)按当月发生数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=(本月收入材料价格差异额/本月发出材料计划价格)×100% 本月收入材料的价格差异额=本月收入材料的实际价格-本月收入材料的计划价格按月初结存数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=(月初结存材料价格差异/月初结存材料计划价格)×100%按材料价格差异率和调整率的关系计算,其计算公式如下:本月材料价格差异率=本月材料价格调整率-1本月材料价格调整率=(月末结存材料实际价格/月末结存材料的计划价格)×100% 或=[(月初结存材料实际价格+本月收入材料实际价格)/(月初结存材料计划价格+本月收入材料计划价格)]×100%发出材料应分配的价格差异额=发出材料计划价格×材料价格差异率29.材料年平均仓库保管费材料年平均仓库保管费=该种材料单价×材料保管费率材料保管费率=(材料年保管费/材料平均储备价值)×100%材料消耗总量:某种产品材料总消耗量=本期投料量+期初在制品、半成品未入库成品的折料量-期末在制品半成品未入库成品的折料量本期投料量=本期领料量-退料量本期投料量=本期领料量+期初领而未用的余料量-期末领而未用的余料量期末在制品、半成品未入库成品的折料量=∑期末各种在制品、半成品未入库成品的结存量×材料消耗定额30.单位产品材料实际消耗量单位产品材料实际消耗量=材料消耗总量/产品产量31.材料消耗定额执行情况指标一种产品消耗一种材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=(单位产品材料实际消耗量/单位产品材料定额消耗量)×100%一种产品消耗多种材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=[∑(单位产品材料实际消耗量×计划价格)/∑(单位产品材料消耗定额×计划价格)]×100%多种产品消耗一种原材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=[∑(单位产品材料实际消耗量×实际产量)/∑(单位产品材料消耗定额×实际产量)]×100%原材料利用率=产品中所包含的原材料数量/生产该产品的原材料总消耗量×100%原材料利用率=产品产量/生产该产品的原材料消耗总量×100%33.原材料损耗率原材料损耗率=原材料的工艺性损耗重量/消耗的原材料重量×100%34.原材料综合利用率原材料综合利用率=不同规格零件净重之和/不同规格零件消耗原材料总重量×100% 原材料综合利用率=(主产品重量+副产品重量)/原材料总消耗量×100%35.废料利用率废料利用率=(副产品重量/废料重量)×100%36.原材料利用定额完成情况原材料利用定额完成情况=实际利用率-定额(计划)利用率37.原材料消耗定额完成率原材料消耗定额完成率=(实际消耗/消耗定额)×100%原材料节约(或耗损)数量=(实际单耗-消耗定额)×报告期产量39.原材料代用节约额原材料代用而节约的材料数量=原用原材料单位产品消耗量×用代用品生产的产品产量原材料代用而节约材料金额=(原用原材料生产的单位产品原材料价值-代用品生产的单位产品原材料价值)×用代用品生产的产品产量40.材料变动对产量的影响额材料供应量变动对产量的影响额,其计算公式为:材料供应量变动对产量的影响额=(材料实际购入量-材料计划购入量)/单位产品材料计划消耗量材料储备量对产量的影响额,其计算公式为:材料储备量变动对产量的影响额=(材料实际储备量-材料计划储备量)/单位产品材料计划消耗量单位产品材料消耗量变动对产量的影响额,其计算公式为:单位产品材料消耗量变动对产量的影响额=(材料实际消耗量/单位产品材料实际消耗量)-(材料实际消耗量/单位产品材料计划消耗量)41.生产设备需要量生产设备需要量=(计划生产任务/单台设备的生产能力)×100%单台设备的生产能力=单台设备的工作时间×单位时间的产量定额42.设备的生产能力某设备的生产能力:某设备的生产能力=单项设备的生产能力×该类设备的数量×规定的全年开动时间单项设备的生产能力=设备的作业时间数×单位时间的产量定额同类设备的生产能力:同类设备的生产能力=同类设备台数×设备有效工作时间×每一台产量定额=(同类设备允数×设备的有效工作时间)/单位产品的台时定额设备的有效工作时间=(日历天数-节假日)×日制度工作时间-设备修理停歇时间设备组的生产能力:设备组的生产能力=(设备组的设备台数×单位设备有效工作时间)/(单位产品台时定额×改进压缩系数)设备组的生产能力=(设备组的设备台数×设备有效工作时间)/单位代表产品台时定设备有效工作时间=(日历日数-节假日)×班次×每班工作小时数×(1-设备停修率)43.年末的设备生产能力年末的设备生产能力=年初生产能力+本年新增加的生产能力-本年减少的生产能力设备的年平均生产能力=年初生产能力+新增的年平均生产能力-减少的年平均生产能力新增的年平均生产能力=新增设备的年生产能力×(自投入生产到年底的日历日数)/365 减少的年平均生产能力=减少设备的年生产能力44.锻锤生产能力锻锤生产能力=锻锤每小时锻件产量(吨/时)×全年有效工作小时化铁炉生产能力(吨/年)=化铁炉每小时产量(吨/小时)×全年有效工作小时×改改进系数=1-(自然损耗率+浇胃口残头等消耗率+废品率)45.电弧炼钢生产能力电弧炼钢生产能力(吨/年)=炼钢炉容量(吨)×(全年有效工作时间/炼钢周期)×改进系数46.生产面积生产能力生产面积生产能力=(现有生产面积×制度工作时间)/(单位产品占用生产面积×单位产品占用时间)47.生产面积负荷系数生产面积负荷系数=完成生产任务所需生产面积的平方米小时数/现有生产面积的平方米小时数设备的全年计划总台时数=日历台时数×(制度台时数/日历台时数)×(计划台时数/制度台时数)=日历台时数×日历台时数利用率×制度台时数利用率48.设备台时平均产量设备台时平均产量=按定额工时计算的产品产量/(设备平均数量×每台设备工作小时数)完成计划任务所需设备台时数完成计划任务所需设备台时数=各种产品计划产量×单位产品台时定额49.设备组的有效台时数设备组的有效台时数=设备组的设备数量×单位设备有效时间50.设备的时间潜力设备的时间潜力(台时)=使用设备台数×平均每台不必要的停台时间51.设备的能力潜力设备的能力潜力=设备设计能力的台时产量-设备的实际台时产量52.设备的时间增长潜力设备的时间增长潜力=设备时间潜力×实际平均台时产量53.设备能力增长潜力设备能力增长潜力=每台设备能力潜力×设备可能利用的台时数设备可能利用的台时数=设备实际运转台时数+设备时间潜力(台时)54.设备全部增长潜力设备全部增长潜力=设备时间增长潜力+设备能力增长潜力55.设备平均数报告期设备平均数=∑报告期每日拥有的设备数量/报告期日历日数=期初设备数量+(报告期增加设备台日数)/报告期日历日数-(报告期减少设备台日数/报告期日历日数)56.实用设备安装率实有设备安装率=已安装设备台数/实有设备台数×100%57.已安装设备完好率已安装设备完好率=完好设备台数/已安装设备台数×100%58.已安装设备利用率已安装设备利用率=实际使用的设备台数/已安装设备台数×100%59.完好设备使用率完好设备使用率=实际使用设备台数×完好设备台数×100%60.设备时间利用率设备时间利用率=实际作业时间/最大可能利用时间×100%。

工业会计常用公式速查(一)1.工业总产值工业总产值 = 计算期生产的成品价值+ 计算期已经销售和准备销售的自制半成品价值+计算期已完工的对外承做的工业性作业价值(大修理价值)-半成品、在制品期末期初结存量差额价值2.工业净产值生产法:工业净产值= 工业总产值 - 物质资料消耗价值分配法:工业净产值= 工资总额 + 职工福利基金+ 税金±利润(亏损)+ 利息 + 其他3.积累率积累率 = 积累基金 / 国民收入× 100%4.固定资产需要量某项生产设备需要量= 计划期生产量 / 单位设备生产能力用实物量计算,其计算公式为:某项生产设备需要量= 计划年生产量 / 单位设备全年有效工作时数×单位设备产量定额单位设备产量定额= 单位设备全年有效工作时间×单位时间的产量定额单位设备全年有效工作时间= (全年日历数-节假日-设备检修停工天数)×每天工作班次×每班工作小时用台时数计算,其计算公式为:某项生产设备需要量= 全年计划生产任务需用设备定额总台时/ 单位设备全年有效工作台时= ∑(计划年产品产量×单位产品台时定额×定额改进系数)/ 全年单位设备有效工作台时(定额改进系数= 计划年度小计新定额 / 单位允时定额×100%)5.固定资产原值计划年末固定资产原值= 上年末固定资产原值+ 计划年度增加固定资产原值-计划年度减少固定资产原值6.应提折旧固定资产平均总值应提折旧固定资产全年平均总值=1 ~ 12 月各月应计提折旧的各项固定资产原值的月初余额之和/12增减法,其计算公式为:计划年度应计提折旧固定资产平均总量= 期初应计提折旧的固定资产平均总值+ 计划年内增加应计折旧固定资产平均总值- 计划年内减少应计折旧固定资产平均总值式中:年度内增加应计提折旧固定资产平均总值= ∑(某月增加应计折旧固定资产总值×该月增加应计提固定资产的当年使用月数)/12年度内减少应计折旧固定资产平均总值= ∑(某月减少应计折旧固定资产总值)×(12- 该月份减少应计提折旧固定资产的当年使用月数)/127.固定资产折旧率年折旧率 = 年折旧额 / 固定资产原始价值×100%年折旧额 = (固定资产原值- 预计残值 + 预计清理费用)/ 固定资产预计使用年限季折旧率 = 固定资产年折旧率/4= 固定资产季折旧额/ 固定资产原值固定资产季折旧额= 固定资产年折旧额/4月折旧率 = 固定资产年折旧率/12=固定资产月折旧额/ 固定资产原值月折旧额 = 固定资产年折旧额/128.固定资产净值固定资产净值 = 固定资产原值-已提折旧额固定资产净值全年平均余额=1 ~12 月各月月初、月末固定资产净值之和/249.固定资产结构固定资产的比重= 某一类固定资产原值/ 全部固定资产原值×100%10.固定资产增长率固定资产增长率= (本期增加的固定资产原值- 本期减少的固定资产原值)/ 起初固定资产原值×100% 11.固定资产更新率固定资产更新率= 本期增加固定资产的原值/ 期末固定资产原值×100%12.固定资产退废率固定资产退废率= 本期退废固定资产的原值/ 期末固定资产原值×100%13.固定资产净值率固定资产净值率= 期末固定资产净值/ 期末固定资产原值×100%固定资产尚可使用年限= 固定资产净值率/ 综合折旧率14.固定资产磨损率固定资产磨损率= 期末固定资产折旧余额/ 期末固定资产原值×100%15.在用固定资产占用率在用固定资产占用率= 在用固定资产平均总值/ 工业总产值×100% =全部固定资产占用率×(在用固定资产平均总值/ 全部固定资产平均总值= 工业生产用固定资产占用率×(在用固定资产平均总值/ 工业生产用固定资产平均总值)全部固定资产占用率= 全部固定资产平均总值/ 工业总产值16.工业生产用固定资产占用率工业生产用固定资产占用率= 工业生产用固定资产平均总值/ 工业总产值× 100% =全部固定资产占用率×工业生产用固定资产平均总值/ 全部固定资产平均总值= 在用固定资产占用率×工业生产用固定资产平均总值 / 在用固定资产平均总值17. 低值易耗品摊销额净值摊销法:低值易耗品摊销额= 在用低值易耗品净值×摊销率在用低值易耗品净值= 在用低值易耗品计划成本-已经摊销数分期摊销法:低值易耗品月平均消耗额= (低值易耗品价值-预计残值)/ 预计可使用数产品摊销法:低值易耗品月平均消耗额= (低值易耗品价值-预计残值)/ 预定使用期内的预计产量×计算期月产量五五摊销法:领用时耗销额 = 在用低值易摊品计划成本×50%报销时消耗额 = 在用低值易耗品计划成本×150%-残值18. 材料需要量材料需要量 = 计划产量×单位产品材料消耗定额= (计划产量×计划废品数量)×单位产品材料消耗定额-回收废料数量=[ 计划产量 / ( 1- 废品率) ] ×材料消耗定额- ( 1- 回收废料率)19.辅助材料需要量辅助材料需要量= 计划产量 * 单位产品消耗定额辅助材料需要量= 上期单位产品产值( 或工时 ) 辅助材料消耗量×计划期产品产值(工时)×( 1 -压缩系数)20.工具需要量工具需要量=计划期工具消耗量+计划期末工具周转量-计划期初工具周转量某种工具消耗量=计划期某种产品的计划产量×该单位产品某种工具的消耗定额某种工具的消耗定额=制造一定数量的产品使用某种工具的时间/某种工具的寿命(分)21.材料供应量材料供应量=材料需要量+计划期末储备量-计划期初库存量-企业内部可利用资源22.材料储备量材料经常储备量=供应间隔天数×平均每日耗用量材料保险储备量=保险日数×平均每日耗用量材料最高储备量=(供应间隔日数+检验日数+使用准备日数+保险日数)×平均每日耗用量或=经常储备量+最低储备量材料最低储备量=(检验日数+使用准备日数+保险日数)×平均每日耗用量材料平均储备量=(最高储备量+最低储备量)/2材料季节性储备量=季节性储备日数×平均每日耗用量23.材料采购量材料订购量=(订购时间+订购间隔期)×平均每日需用量+保险储备量-实际库存量-订货余额订货点订购量=订货时间×平均每日需用量+保险储备量24.材料采购次数材料采购次数 = 材料年需用量/ 经济采购批量25.材料储备量对生产的保证率材料储备量对生产的保证率(天)=材料储备量/材料计划每日消耗量26.材料储备定额执行情况材料储备定额执行情况=(材料实际储备量/材料计划每日消耗量)×100%27.材料的平均单价移动加权平均法:材料平均单价 =[ (以前结余 + 本批收入)×材料实际成本]/ (以前结余 + 本批收入)×材料的数量全月一次加权平均法:材料平均单价 =[ (月初库存 + 本月收入)×材料实际成本]/ (月初库存 + 本月收入)×材料数量28.材料价格差异率本月材料累计数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=[材料价格差异额/(月初结存材料的计划价格+本月收入材料的计划价格)]×100%材料价格差异额=月初结存材料的价格差异+本月收入材料的价格差异=(月初结存材料的实际价格-月初结存材料的计划价格)+(本月收入材料的实际价格-本月收入材料的计划价格)按当月发生数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=(本月收入材料价格差异额/本月发出材料计划价格)×100%本月收入材料的价格差异额=本月收入材料的实际价格-本月收入材料的计划价格按月初结存数计算,其计算公式为:本月材料价格差异率=(月初结存材料价格差异/月初结存材料计划价格)×100%按材料价格差异率和调整率的关系计算,其计算公式如下:本月材料价格差异率=本月材料价格调整率-1本月材料价格调整率=(月末结存材料实际价格/月末结存材料的计划价格)×100%或=[(月初结存材料实际价格+本月收入材料实际价格)/(月初结存材料计划价格+本月收入材料计划价格)]×100%发出材料应分配的价格差异额=发出材料计划价格×材料价格差异率29.材料年平均仓库保管费材料年平均仓库保管费=该种材料单价×材料保管费率材料保管费率=(材料年保管费/材料平均储备价值)×100%材料消耗总量:某种产品材料总消耗量=本期投料量+期初在制品、半成品未入库成品的折料量-期末在制品半成品未入库成品的折料量本期投料量=本期领料量-退料量本期投料量=本期领料量+期初领而未用的余料量-期末领而未用的余料量期末在制品、半成品未入库成品的折料量=∑期末各种在制品、半成品未入库成品的结存量×材料消耗定额30.单位产品材料实际消耗量单位产品材料实际消耗量=材料消耗总量/产品产量工业会计常用公式速查(二)31.材料消耗定额执行情况指标一种产品消耗一种材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=(单位产品材料实际消耗量/单位产品材料定额消耗量)×100%一种产品消耗多种材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=[∑(单位产品材料实际消耗量×计划价格)/∑(单位产品材料消耗定额×计划价格)]×100%多种产品消耗一种原材料,其计算公式为:材料消耗定额执行情况指标=[∑(单位产品材料实际消耗量×实际产量)/∑(单位产品材料消耗定额×实际产量)]×100%32.原材料利用率原材料利用率 = 产品中所包含的原材料数量/ 生产该产品的原材料总消耗量×100%原材料利用率 = 产品产量 / 生产该产品的原材料消耗总量×100%33.原材料损耗率原材料损耗率 = 原材料的工艺性损耗重量/ 消耗的原材料重量×100%34.原材料综合利用率原材料综合利用率= 不同规格零件净重之和/ 不同规格零件消耗原材料总重量×100%原材料综合利用率= (主产品重量+ 副产品重量)/ 原材料总消耗量×100%35.废料利用率废料利用率 = (副产品重量/ 废料重量)×100%36.原材料利用定额完成情况原材料利用定额完成情况=实际利用率-定额(计划)利用率37.原材料消耗定额完成率原材料消耗定额完成率=(实际消耗/消耗定额)×100%38.原材料节约量原材料节约(或耗损)数量= (实际单耗 - 消耗定额)×报告期产量39.原材料代用节约额原材料代用而节约的材料数量=原用原材料单位产品消耗量×用代用品生产的产品产量原材料代用而节约材料金额=(原用原材料生产的单位产品原材料价值-代用品生产的单位产品原材料价值)×用代用品生产的产品产量40.材料变动对产量的影响额材料供应量变动对产量的影响额,其计算公式为:材料供应量变动对产量的影响额=(材料实际购入量-材料计划购入量)/单位产品材料计划消耗量材料储备量对产量的影响额,其计算公式为:材料储备量变动对产量的影响额=(材料实际储备量-材料计划储备量)/单位产品材料计划消耗量单位产品材料消耗量变动对产量的影响额,其计算公式为:单位产品材料消耗量变动对产量的影响额=(材料实际消耗量/单位产品材料实际消耗量)-(材料实际消耗量/单位产品材料计划消耗量)41.生产设备需要量生产设备需要量=(计划生产任务/单台设备的生产能力)×100%单台设备的生产能力=单台设备的工作时间×单位时间的产量定额42.设备的生产能力某设备的生产能力:某设备的生产能力 = 单项设备的生产能力×该类设备的数量×规定的全年开动时间单项设备的生产能力= 设备的作业时间数×单位时间的产量定额同类设备的生产能力:= (同类设备允数×设备的有同类设备的生产能力 = 同类设备台数×设备有效工作时间×每一台产量定额效工作时间) / 单位产品的台时定额设备的有效工作时间= (日历天数 - 节假日)×日制度工作时间- 设备修理停歇时间设备组的生产能力:设备组的生产能力= (设备组的设备台数×单位设备有效工作时间)/ (单位产品台时定额×改进压缩系数)设备组的生产能力= (设备组的设备台数×设备有效工作时间)/ 单位代表产品台时定设备有效工作时间= (日历日数 - 节假日)×班次×每班工作小时数×(1- 设备停修率)43.年末的设备生产能力年末的设备生产能力= 年初生产能力 + 本年新增加的生产能力- 本年减少的生产能力设备的年平均生产能力= 年初生产能力+ 新增的年平均生产能力- 减少的年平均生产能力新增的年平均生产能力 = 新增设备的年生产能力×(自投入生产到年底的日历日数)/365减少的年平均生产能力= 减少设备的年生产能力44.锻锤生产能力锻锤生产能力=锻锤每小时锻件产量(吨/时)×全年有效工作小时化铁炉生产能力(吨/年)=化铁炉每小时产量(吨/小时)×全年有效工作小时×改改进系数= 1 -(自然损耗率+浇胃口残头等消耗率+废品率)45.电弧炼钢生产能力电弧炼钢生产能力(吨/年)=炼钢炉容量(吨)×(全年有效工作时间/炼钢周期)×改进系数46.生产面积生产能力生产面积生产能力=(现有生产面积×制度工作时间)/(单位产品占用生产面积×单位产品占用时间)47.生产面积负荷系数生产面积负荷系数=完成生产任务所需生产面积的平方米小时数/现有生产面积的平方米小时数设备的全年计划总台时数=日历台时数×(制度台时数/日历台时数)×(计划台时数/制度台时数)=日历台时数×日历台时数利用率×制度台时数利用率48.设备台时平均产量设备台时平均产量=按定额工时计算的产品产量/(设备平均数量×每台设备工作小时数)完成计划任务所需设备台时数完成计划任务所需设备台时数=各种产品计划产量×单位产品台时定额49.设备组的有效台时数设备组的有效台时数= 设备组的设备数量×单位设备有效时间50.设备的时间潜力设备的时间潜力(台时)= 使用设备台数×平均每台不必要的停台时间51.设备的能力潜力设备的能力潜力= 设备设计能力的台时产量- 设备的实际台时产量52.设备的时间增长潜力设备的时间增长潜力= 设备时间潜力×实际平均台时产量53.设备能力增长潜力设备能力增长潜力= 每台设备能力潜力×设备可能利用的台时数设备可能利用的台时数= 设备实际运转台时数+ 设备时间潜力(台时)54.设备全部增长潜力设备全部增长潜力= 设备时间增长潜力+ 设备能力增长潜力55.设备平均数报告期设备平均数= ∑报告期每日拥有的设备数量/ 报告期日历日数= 期初设备数量 +(报告期增加设备台日数) / 报告期日历日数-(报告期减少设备台日数/ 报告期日历日数)56.实用设备安装率实有设备安装率= 已安装设备台数/ 实有设备台数×100%57.已安装设备完好率已安装设备完好率= 完好设备台数/ 已安装设备台数×100%58.已安装设备利用率已安装设备利用率= 实际使用的设备台数/ 已安装设备台数×100%59.完好设备使用率完好设备使用率= 实际使用设备台数/ 完好设备台数×100%60.设备时间利用率设备时间利用率= 实际作业时间 / 最大可能利用时间×100%工业会计常用公式速查(三)61.设备日历台时利用率设备日历台时利用率= 实际工作时间 / 日历时间× 100% =实际使用台时/ 已安装设备或实际使用设备的日历台时数×100%平炉日历时间利用率= 炼钢作业时间 / (日历时间 - 冷炉大修理时间)×100%62.设备制度台时利用率设备制度台时利用率= 实际使用台时数/ 制度工作台时数×100%制度工作台时数= 已安装设备台时数(或实际使用设备)×制度工作日数×工作班次×每班次工作小时63.设备计划台时利用率设备计划台时利用率=(实际使用台数/计划使用台数)×100%计划使用台数=计划使用设备×设备计划使用的时间64.设备综合利用指标设备综合利用指标=设备时间利用指标×设备能力利用指标65.高炉综合利用率高炉综合利用率=生铁产量(吨)/[有效容积(立方米)×(日历昼夜数-大中修理昼夜数)]=[生铁产量(吨)/(有效容积×实际作业昼夜数)]×[实际作业昼夜数/(日历昼夜数-大中修理昼夜数)]=高炉生产效率×高炉时间利用率66.平炉综合利用率平炉综合利用率=合格平炉钢产量(吨)/[炉底面积(平方米)×(日历昼夜数-大修理昼夜数)]=平炉生产效率×平炉时间利用率平炉生产效率=合格平炉钢产量(吨)/(有效面积×实际作业昼夜数)平炉时间利用率=实际作业昼夜数/(日历昼夜数-大中修理昼夜数)67.设备现代化的费用节约额设备现代化的费用节约额=采用新设备后的单位产品成本降低额×计划产量+(单位产品出厂价格-采用新设备后的单位产品成本)×实际比计划增加的产量68.设备修理工作量设备修理工作量=设备的修理复杂系数×一个修理复杂系数的工时定额69.设备修理停歇时间设备修理停歇时间=设备修理工作量(工时)/(一个轮班参加修理的工人数×每个轮班工作时间×轮班次数)70.设备维修材料消耗定额设备维修材料消耗定额=用于设备大修理的材料实际消耗量/单台设备修理复杂系数71.设备平均在修日数设备平均在修日数=各台设备在修日数之和/修完设备的台数72.单位产品的设备维修费用单位产品的设备维修费用=设备维修费用/产品生产量73.设备维修费用效率设备维修费用效率=(产品生产量/设备维修费用)×100%74.设备维修计划完成率设备维修计划完成率=(报告期累计完成检修台数/本年计划检修台数)×100%75.设备修理质量平均等级设备修理质量平均等级=[∑(质量等级×修理完毕的各等级设备数)]/∑修理完毕的各等级设备数76.设备修理返修率设备修理返修率=(修理设备返修台数×/修理设备送检台数)×100%77.设备泄漏率设备泄漏率=(泄漏点总数/静密封点总数)×100%78.设备故障率设备故障率=(设备故障停歇时间/设备开动总台时)×100%79.设备事故率以设备事故次数与实际开动的设备台数对比,其计算公式为:设备事故率=报告期设备事故次数/报告期实际开动的设备台数以设备因事故停开台时与设备实际开动台时对比,以百分数表示,其计算公式为:设备事故率=(报告期设备事故停开台时/报告期设备实际开动台时)×100% 80.设备事故损失总金额设备事故损失总金额=设备事故的修理费总额+设备事故造成减产金额设备事故造成减产金额=各种设备事故减产数量×单位产品价格设备事故造成减产数=设备事故停开台时×每台时平均产量81.设备换班系数设备换班系数=设备工作的总台班数/实际使用的设备总台数82.工艺用燃料需要量工艺用燃料需要量=(单位产品标准燃料消耗定额×计划产量)/折算系数折算系数=实际使用的燃料每千克发热量(千焦)/700 (千焦)标准燃料=非标准燃料×(每千克非标准燃料发热量(千焦)/700 (千焦))83.铸造焦炭需要量铸造焦炭需要量=炉料总重量×熔炼每吨金属的焦炭消耗定额84.焦铁比焦铁比=化焦总量/焦炭消耗量85.标准煤量标准煤量=∑[煤炭数量×每千克煤炭发热量(千焦)]/700 (千焦)86.单位产品耗煤量单位产品耗煤量=(全厂用煤总量-全厂非工业生产用煤量)/产品产量单位产品耗煤量=该种产品应分摊的煤消耗量/该种产品产量该种产品应分摊的煤消耗量=工业生产用的煤总消耗量×(该种产品定额消耗量/总的应耗煤量)工业生产用的煤总消耗量=全厂用煤总量-全厂非工业生产用煤量87.锅炉用煤需要量锅炉用煤需要量=锅炉计划开动日数×煤炭日耗定额或=计划产量(产值)×单位产品(产值)耗煤定额88.铸造加热炉熏油需要量铸造加热炉熏油需要量=计划铸件产量(产值)×单位产量(产值)耗油定额每万元产值耗煤量=标准耗煤量/总产值(万元)节约煤消耗的节约额=[上期单位产品耗煤量(千克)-本期单位产品耗煤量(千克)]×本期产品产量×每千克燃料计划价格89.单位产品耗电量单位产品耗电量= (收入电量 - 转供电量 - 非生产用电量)/ 本期产品产量90.每万元产值耗电量每万元产值耗电量=(收入电量-转供电量-非生产用电量)/本期产品产量查(四)91.电力消耗定额完成率电力消耗定额完成率=(单位产品耗电量/消耗定额)×100%92.节约电力消耗的节约额节约电力消耗的节约额=(上期单位产品耗电量(度)-本期单位产品耗电量(度))×本期产品产量×每度电费93.技改革新节约电力消耗的节约额技改革新节约电力消耗的节约额=(改进前耗电量(度)-改进后耗电量(度))×使用时间×推广台数×每度电费94.发电机的平均实际能力发电机的平均实际能力=报告期实际发电总量(千瓦时)/报告期实际作业时间总数(小时)发电机的年平均能力=一年发电总量(千瓦时)/8760 (小时)95.发电机的平均利用小时数发电机的平均利用小时数=报告期发电总量/报告期被利用设备能力总和(千瓦)96.发电机时间利用率发电机时间利用率(粗放负荷单)=(报告期发电机的实际作业数/报告期日历时数)×100 %97.发电机能力利用率发电机能力利用率(集约负荷率)=(发电机的平均实际能力/发电机的最大长期有效能力)×100 %发电机平均实际能力=报告期实际发电量/报告期实际作业时间发电机的综合利用率(综合负荷率)=[(报告期发电总量(千瓦时))/报告期发电机最大可能发电量(千瓦时)]×100 %或=发电机的时间利用率×发电机的能力利用率98.劳动的潜在动力装备系数劳动的潜在动力装备系数=用于工业生产的动力设备总能力(千瓦或马力)/企业最大班工人数用于工业生产的动力设备的总能力=(用于工业生产的全部原动机能力-劳动发电机的原动机能务)+(用于工业生产的全部电动机能力+用于工业生产的电气器械能力)=机械传导设备能力+电力传导设备能力99.劳动的实际动力装备系数劳动的实际动力装备系数=用于工业生产的总动力(千瓦时)/平均工人数或实际工作工日数)用于工业生产的总动力=(全部原动机发生的动力-原动机用以劳动发电机的动力)+(用于工业生产的电动机消耗的动力+用于工业生产的电气器械消耗的动力)=机械传导的动力+电力传导的动力100.劳动的固定资产装备系数。

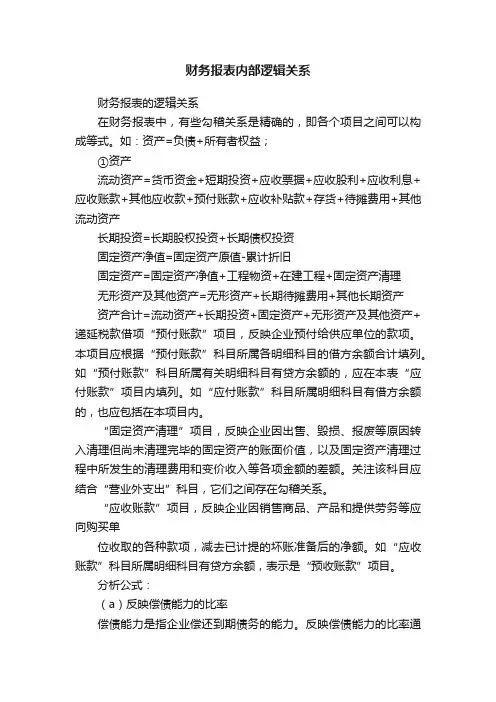

财务报表内部逻辑关系财务报表的逻辑关系在财务报表中,有些勾稽关系是精确的,即各个项目之间可以构成等式。

如:资产=负债+所有者权益;①资产流动资产=货币资金+短期投资+应收票据+应收股利+应收利息+应收账款+其他应收款+预付账款+应收补贴款+存货+待摊费用+其他流动资产长期投资=长期股权投资+长期债权投资固定资产净值=固定资产原值-累计折旧固定资产=固定资产净值+工程物资+在建工程+固定资产清理无形资产及其他资产=无形资产+长期待摊费用+其他长期资产资产合计=流动资产+长期投资+固定资产+无形资产及其他资产+递延税款借项“预付账款”项目,反映企业预付给供应单位的款项。

本项目应根据“预付账款”科目所属各明细科目的借方余额合计填列。

如“预付账款”科目所属有关明细科目有贷方余额的,应在本表“应付账款”项目内填列。

如“应付账款”科目所属明细科目有借方余额的,也应包括在本项目内。

“固定资产清理”项目,反映企业因出售、毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的账面价值,以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额。

关注该科目应结合“营业外支出”科目,它们之间存在勾稽关系。

“应收账款”项目,反映企业因销售商品、产品和提供劳务等应向购买单位收取的各种款项,减去已计提的坏账准备后的净额。

如“应收账款”科目所属明细科目有贷方余额,表示是“预收账款”项目。

分析公式:(a)反映偿债能力的比率偿债能力是指企业偿还到期债务的能力。

反映偿债能力的比率通常有以下几个:⒈流动比率。

是指企业流动资产与流动负债的比率,计算公式为:流动比率=流动资产/流动负债一般来说,流动比率越高,说明资产的流动性越强,短期偿债能力越强,流动比率越低,说明资产的流动性越差,短期偿债能力越弱。

流动比率大于1,说明企业流动资产大于流动负债,企业偿还短期负债不必动能用固定资产等非流动资产:流动比率小于1,说明企业流动资产小于流动负债,企业偿还短期负债需要动用固定资产等非流动资产,企业的偿还能力有一定困难。

固定资产的折旧处理一、引言固定资产是企业在生产经营过程中长期使用的、价值较高的资产,其价值会随着使用年限的增加而逐渐减少。

为了准确反映固定资产的价值变化,企业需要对固定资产进行折旧处理。

本文将介绍固定资产折旧的概念、方法和会计处理。

二、固定资产折旧的概念固定资产折旧是指企业按照一定的方法和期限,将固定资产的原值分摊到其使用寿命内的各个会计期间,以反映固定资产的价值递减和使用效益的消耗。

三、固定资产折旧的方法1. 直线法直线法是最常用的固定资产折旧方法。

按照直线法计算折旧时,将固定资产的原值减去预计残值后,再除以预计使用年限,得到每年的折旧额。

折旧额在每个会计期间保持不变。

2. 平均年限法平均年限法是根据固定资产的使用寿命和预计残值,计算出平均每年的折旧率,然后将固定资产的原值乘以折旧率,得到每年的折旧额。

折旧额在每个会计期间逐年递减。

3. 双倍余额递减法双倍余额递减法是在直线法的基础上进行改进的一种折旧方法。

按照双倍余额递减法计算折旧时,将固定资产的原值减去累计折旧后,再乘以折旧率的两倍,得到每年的折旧额。

折旧额在每个会计期间逐年递减。

四、固定资产折旧的会计处理1. 记账凭证固定资产折旧的会计处理需要编制相应的记账凭证。

记账凭证应包括固定资产折旧的借方和相应的贷方。

2. 折旧费用的分录固定资产折旧的借方是折旧费用科目,贷方是累计折旧科目。

折旧费用是一种费用支出,计入损益表,反映企业在生产经营过程中固定资产的价值消耗。

3. 固定资产净值的调整固定资产净值是指固定资产的原值减去累计折旧后的余额。

每次进行固定资产折旧后,需要调整固定资产净值。

调整的借方是累计折旧科目,贷方是固定资产净值科目。

五、固定资产折旧的税务处理固定资产折旧在税务处理上也有一定的规定。

企业在计算所得税时,可以按照税务部门规定的折旧方法和期限进行折旧计算。

税务部门通常会制定固定资产折旧的具体规定,企业需要按照规定进行折旧处理,并在纳税申报时填报相关信息。

Excel固定资产使用年限计算公式概述在财务会计中,企业需要计算固定资产的使用年限,以便正确计量和报告其价值减少的程度。

Ex ce l提供了一种简便的计算方法,通过使用一些基本的数学和逻辑函数,我们可以快速而准确地计算固定资产的使用年限。

本文将介绍如何利用E xc el来计算固定资产的使用年限。

步骤一:准备数据首先,我们需要准备一些数据以进行计算。

以下是我们需要的数据:-固定资产的初始成本(C):即资产的购买价格或制造成本。

-预计使用年限(UL):预计该固定资产可以正常使用的年限。

-报废或剩余价值(S V):预计使用年限结束时,该固定资产的估计价值。

步骤二:计算每年的折旧费用根据会计准则,固定资产的价值在使用过程中会逐渐减少,这种减少的价值被称为折旧。

我们可以使用Ex cel的内置函数进行折旧费用的计算。

以下是计算折旧费用的函数:折旧费用=(C-SV)/UL其中,C是固定资产的初始成本,SV是报废或剩余价值,UL是预计使用年限。

步骤三:计算每年的累计折旧累计折旧是指固定资产从投入使用开始到某一年结束时的所有折旧累计值。

我们可以通过累加每年的折旧费用来计算累计折旧。

以下是计算累计折旧的函数:累计折旧=折旧费用×年数其中,年数表示要计算累计折旧的年份。

步骤四:计算每年的净值净值是指固定资产在某一年结束时的价值。

我们可以通过将初始成本减去累计折旧来计算每年的净值。

以下是计算净值的函数:净值=C-累计折旧结论使用Ex ce l的数学和逻辑函数,我们可以轻松地计算固定资产的使用年限。

通过准备必要的数据,计算每年的折旧费用、累计折旧和净值,我们可以更好地了解固定资产的价值变化情况,并为财务报告和预算做好准备。

希望本文能够帮助您理解和应用E xce l中的固定资产使用年限计算公式。

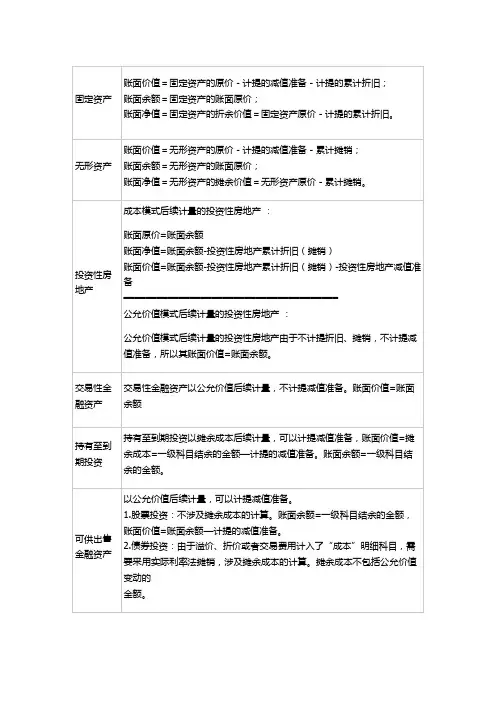

举个例子:固定资产余额是100万,累计折旧是30万,减值准备20。

固定资产账面余额=100固定资产账面净值=100-30=70固定资产账面价值=100-30-20=50对固定资产来讲:账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧;账面余额=固定资产的账面原价;账面净值=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。

对无形资产来讲:账面价值=无形资产的原价-计提的减值准备-累积摊销;账面余额=无形资产的账面原价;账面净值=无形资产的摊余价值=无形资产原价-累积摊销。

其他资产:(成本计量模式下的投资性房地产与固定资产和无形资产相同)账面价值=账面余额-计提的资产减值准备对固定资产来讲:账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧(即:固定资产净额)账面余额=固定资产的账面原价;账面净值(固定资产净值)=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。

对于企业其他的资产,只涉及账面价值和账面余额的概念。

账面价值都是减去计提的减值准备后的金额;账面余额都是各自账户结余的金额。

如何理解资产的账面余额、账面净值和账面价值?(1)存货成本100,已提跌价准备20存货账面余额100存货的账面价值=100-20=80 (2)固定资产原价100,累计折旧20,固定资产减值准备10固定资产账面余额100固定资产账面净值=100-20=80固定资产账面价值=100-20-10=70 (3)无形资产和固定资产的计算相同:无形资产的账面余额=无形资产原价无形资产账面净值=无形资产原价-累计摊销无形资产账面价值=无形资产原价-累计摊销-无形资产减值准备简言之:账面余额就是其该科目余额,不扣除相关减值,而账面净值是扣除了折旧、摊销,但没有扣除减值准备前的余额,而账面价值是扣除摊销和减值准备后的余额。

对固定资产来讲:账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧(即:固定资产净额)账面余额=固定资产的账面原价;账面净值(固定资产净值)=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。

不同类别的资产的账面价值、账面余额、账面净值、摊余成本计算汇总固定资产无形资产账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧;账面余额=固定资产的账面原价;账面净值=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。

账面价值=无形资产的原价-计提的减值准备-累计摊销;账面余额=无形资产的账面原价;账面净值=无形资产的摊余价值=无形资产原价-累计摊销。

成本模式后续计量的投资性房地产:账面原价=账面余额账面净值=账面余额-投资性房地产累计折旧(摊销)投资性房地产账面价值=账面余额-投资性房地产累计折旧(摊销)-投资性房地产减值准备━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━xx价值模式后续计量的投资性房地产:公允价值模式后续计量的投资性房地产由于不计提折旧、摊销,不计提减值准备,所以其账面价值=账面余额。

交易性金融资产交易性金融资产以公允价值后续计量,不计提减值准备。

账面价值=账面余额持有至持有至到期投资以摊余成本后续计量,可以计提减值准备,账面价值=摊余到期投资以公允价值后续计量,可以计提减值准备。

1.股票投资:不涉及摊余成本的计算。

账面余额=一级科目结余的金额,账面价值=账面余额—计提的减值准备。

2.债券投资:由于溢价、折价或者交易费用计入了“成本”明细科目,需可供出售金融资产为公允价值的变动是不影响摊余成本的,但影响账面价值。

简单的说,如有分录中“资本公积”数还有差额,那么摊余成本和账面价值就不等,差额就是资本公积的数,如果资本公积都转出了,余额为0了,那么账面价值和摊余成本就会相等了。

祝学习顺利!成本=一级科目结余的金额—计提的减值准备。

账面余额=一级科目结余的金额。

要采用实际利率法摊销,涉及摊余成本的计算。

摊余成本不包括公允价值变动的金额。

可供出售金融资产只有债券类涉及到摊余成本的问题,摊余成本和账面价值的差异主要在于公允价值的变动(计入资本公积的数),因其他资产应付债券(负债)账面原价=账面余额账面价值=账面余额-计提的资产减值准备账面价值=摊余成本=账面余额=一级科目结余的金额摊余成本:是指该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果:②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额;③扣除已发生的减值损失。

固定资产周转率概念

固定资产周转率也称为固定资产利用率,是衡量企业固定资产利用效率的一个重要指标。

其计算公式为:固定资产周转率=销售收入/平均固定资产净值。

其中,平均固定资产净值=(期初固定资产净值+期末固定资产净值)/2。

固定资产周转率反映的是企业在一定时期内,固定资产所对应的销售收入或营业收入与平均固定资产净值的比例。

这个指标越高,说明固定资产的利用效率越高,企业的经营能力越强。

反之,如果固定资产周转率较低,说明企业的固定资产利用效率较低,可能需要进一步优化资产结构或加强资产管理。

通过比较不同企业或同一企业不同时期的固定资产周转率,可以对企业的经营效率和固定资产利用情况进行评估和比较。

同时,固定资产周转率也可以用于评估企业的偿债能力和盈利能力。

固定资产比率是用原值还是净值

固定资产比率是用原值还是净值,关于固定资产的问题一直是各位会计们关注的,本文我们为大家整理了相关内容,一起来看看。

固定资产比率是用原值还是净值?

答:固定资产购置后,以固定资产的买价加上运杂费,安装费等记入固定资产帐户构成固定资产原值;

固定资产净值是固定资产原值减累计折旧后的净额。

又称”固定资产折余价值”。

简称”净值”、”折余价值”。

是指固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。

反映固定资产的现存价值。

通过固定资产净值和固定资产原值的对比,可以反映固定资产的新旧程度。

原值-累计折旧=净值

负债表中固定资产有一栏是原值

固定资产原价(这里填原值)

下面是减:累计折旧(已提的折旧)

再下面是固定资产净值(原值-折旧)

固定资产原值与固定资产账面净值有什么区别吗?

答:原值,是购建固定资产时发生的所有应记入固定资产原值的成本之和;

记入账户后,除发生规定的增加或减少事项时可以予以调整外,数额

不变;

净值,是固定资产原值减去备抵的累计折旧、固定资产减值准备后的净额,应小于原值,不可能大于原值。

原值一般是初始入帐时的价值,即固定资产的原始成本。

固定资产账面净值是固定资产原值减去累计折旧后的价值。

固定资产账面净值一般小于原值,通过原值与净值比较可知道固定资产的新旧程度。

希望通过上述内容,大家对于固定资产比率是用原值还是净值的相关问题都有所了解了,若对此还有什么不明白的地方,可以关注我们官网进行了解。

以上就是关于固定资产比率是用原值还是净值的详细介绍,更多与固定资产有关的内容,请继续关注我们,希望本文对你有所帮助。

固定资产净值也被称为固定资产折余价值,它是指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额,可以反映出一个固定资产的净值大小。

固定资产净值的计算公式为:固定资产净值=固定资产原值-累计折旧。

具体来说,固定资产原值是固定资产尚未磨损之前的原始价值,而累计折旧是随着固定资产的磨损而累加的。

因此,固定资产净值可以通过将固定资产原值减去累计折旧来得到。

通过计算固定资产净值,我们可以更好地了解固定资产的实际价值。

在实际应用中,我们需要根据不同的行业和具体的使用情况来选择合适的折旧方法。

常用的折旧方法包括直线法、加速折旧法等。

无论采用哪种方法,都需要根据企业的具体情况和会计准则的要求,准确地计算和记录折旧费用,以确保财务报表中固定资产净值的准确性。

此外,在计算固定资产净值时,我们还需要注意一些其他因素,如是否有减值准备、是否有投资溢价等。

这些因素可能会影响到固定资产净值的大小,因此我们需要结合实际情况进行综合分析和评估。

综上所述,固定资产净值的计算方法很简单,只需要根据固定资产的原值和累计折旧进行简单的减法运算即可。

但是,在实际应用中,我们需要根据不同的折旧方法和具体情况进行准确的计算和记录,以确保财务报表中固定资产净值的准确性。

值得注意的是,随着技术的进步和市场环境的变化,固定资产的折旧方法也在不断发展和完善。

未来,我们可能会看到更多的新型折旧方法和智能化技术的应用,以提高固定资产净值的计算效率和准确性。