无创血流动力学监测的原理与临床应用1

- 格式:ppt

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:36

第2章无创血流动力学监测近十年来,血流动力学监测设备从短时监测向长时实时监测的方向发展,从有创向微创甚至无创的方向发展。

虽然在不同病人中,各种无创血流动力学的检查结果的可靠性差强人意,还有很多需改进的地方,它在获取安全性及简单性的同时丢失了准确性,但它的无创性及操作的简单性为它的临床广泛使用提供了可能。

一、非侵入式脉冲轮廓分析仪(一)T-lineT-line 系统由美国圣地亚哥的Tensys Medical公司生产。

它使用一种称作扁平张力(applanation tonometry)的仪器作为感受器来进行脉冲轮廓分析。

测试时在患者的桡动脉上放置动脉压力传感器,在找到合适位置后,感受器记录被测试者的所有的动脉压力值,并给予被测试者相应的机械压,维持机械压与动脉的跨壁压为零。

随着动脉压值升高,被测试者的受到的机械压力也逐渐升高,达到最大后,动脉压下降,所需机械压力也随之下降。

根据所需机械压大小获得动脉波形图。

与动脉导管监测相比,在监测血压方面,T-line的准确性已被证明,即使在重症监护人群中,它的误差率及一致性也达到了达到美国医疗仪器促进协会(Association for the Advancement of Medical Instrumentation,AAMI)间歇无创血压监测设备的标准。

同时它通过一种特殊的算法结合患者的年龄,性别及其他的生理参数,对动脉波进行计算,得出被测者的心输出量。

有研究报道,在重症患者,该算法与已为大家接受的校准脉冲轮廓分析算法相比,其误差率为23 %。

一项研究对50名心胸手术后患者进行分析,发现T-line测得的CO准确性较高,但该研究对一致性的要求较宽泛。

该研究同时证实了T-line的反应测试者变化趋势的准确性高达95%。

目前关于T-line系统心输出量的测定的准确性的有待于进一步研究,已有的文献暂不能给出肯定的答案,但其对心胸手术患者变化趋势的正确反映,为手术患者围手术期的血流动力学的监测提供可能。

健康域影像经颅多普勒超声(TCD)技术是一种无创、实时、动态的颅内血流检测方法,它通过超声波对脑底动脉血流速度进行测定,获取脑底动脉的血流动力学参数。

TCD技术具有非侵入性、安全、快速、准确等优点,广泛应用于临床诊断和治疗中。

它可以帮助医生评估脑血管疾病的风险,监测治疗效果,指导手术操作等。

此外,TCD还可以用于研究脑血管生理学和病理学等领域。

本文将详细介绍TCD技术的基本原理以及在临床上的各种应用。

TCD的基本原理TCD利用超声波在人体组织中的传播特性,通过测量超声波在血管内的传播时间来计算血流速度。

TCD技术采用多普勒效应原理,即当声源和接收器之间存在相对运动时,接收到的声波频率会发生改变。

这种频率变化与声源和接收器之间的相对速度成正比。

因此,通过测量声波频率的变化,就可以计算出血流速度。

TCD设备通常包括一个发射器和一个接收器。

发射器产生高频超声波信号,经过头皮和颅骨传导到脑底动脉内。

接收器接收到反射回来的超声波信号,并将其转换为电信号。

然后,计算机系统对这些信号进行处理,计算出血流速度、方向和搏动指数等参数。

TCD在临床上的应用脑血管疾病的诊断和评估TCD作为一种无创、无痛、无辐射的检查方法,在脑血管疾病的诊断和评估中发挥着重要作用。

通过TCD,医生可以实时监测脑部血管的血流速度、血流方向和血管阻力等参数,从而判断是否存在脑血管疾病。

例如,脑血栓形成时,TCD可以检测到血流速度减慢或血流信号消失;脑出血时,TCD可显示血流速度增加或血流信号紊乱。

此外,TCD还可以评估脑血管疾病的严重程度和预后。

通过观察脑血流速度和血管阻力的变化,医生可以了解疾病的进展情况,预测患者预后,并制定合适的治疗方案。

脑血流动力学的研究TCD可以实时监测脑血流速度的变化,为脑血流动力学的研究提供了宝贵的数据。

通过TCD,研究人员可以深入了解脑血流与血压、心排量、血黏度等因素的关系,从而更好地理解脑血流动力学的规律。

无创血流动力学监测(胸腔阻抗法)在危重病临床中的应用发布:2009-4-27 14:05 | 作者:ark | 来源:本站| 查看:57次| 字号: 小中大沈洪王亚生关键词:无创血流动力学监测;胸腔阻抗法;危重病无创血流动力学监测系统采用胸腔阻抗法的基本原理,为连续监测血流动力学的监测和对心脏功能进行评价提供了一种新的方法。

20世纪60年代末期Kubicek基于Nyboer理论,提出了根据胸腔阻抗微分图(dz/dt)测定“每搏输出量”(SV)的线性计算公式,既Kubicek公式。

80年代我国也曾推广应用过胸腔阻抗法的“无创心功能仪”,但受当时相关领域技术发展水平的限制,在“测量模型”、“信号处理技术”、“特征点测定”以及“计算公式”等方面存在着许多缺陷和不足,使当时检测设备普遍存在着可靠性差、操作复杂、不能连续监测、适用范围有限等问题。

为了使胸腔阻抗法更适用于临床,许多欧美专家学者对Kubicek法进行改进。

美国学者Sramek提出了Kubicek法的修正公式,在信号处理方面应用了“叠加平均法”,在适用范围、准确性和可靠性等方面有了较大的进步。

20世纪90年代末期,胸腔阻抗法血流动力学监测技术获得了突破性进展,大量的临床实践表明,这种方法已达到了准确可靠、适合临床应用的阶段。

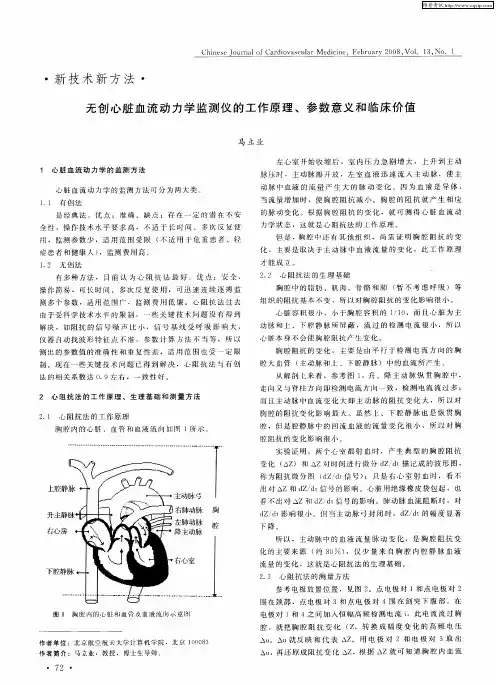

一、胸腔阻抗法的基本原理1、胸腔阻抗的构成生物组织的阻抗会随着相应的体积变化而变化,且成反比关系。

在胸腔内,随着心脏的收缩与舒张,主动脉的容积随血流量变化而变化,故其阻抗也血流量变化而变化。

心脏射血时,左心室内的血液迅速流入主动脉,主动脉血容量增加,体积增大,阻抗减小;当心脏舒张时,主动脉弹性回缩血容量减少,体积减小,阻抗增大。

因此,胸腔阻抗将随着心脏的收缩与舒张发生搏动性变化。

2、胸腔阻抗法的基本原理在胸腔体表加上低幅高频的恒定电流I(电流的大小不会因阻抗变化而改变)如下图。

因主动脉充满血液、电传导性最好,是胸腔内电信号传导的最短路径,故电流透过汗腺沿着脊柱方向在主动脉内传导。

无创血流动力学监护(1)无创血流动力学监护是一种新兴的生命体征监测技术,它可以在一定程度上取代传统的有创血流动力学监测技术,避免了因血液采样、血管穿刺等操作而可能引发的许多并发症和感染风险。

下面我们从以下几个方面来介绍无创血流动力学监护的相关内容。

一、无创血流动力学监护的原理无创血流动力学监护主要是通过生理信号采集设备来采集患者的生理信号,包括血压、血氧饱和度、心率、心律失常等,然后通过相关算法对这些生理信号进行处理,计算出患者的血流动力学状态参数。

这些参数包括心输出量、心脏指数、外周血管阻力、充盈压等,可以反映患者的心血管功能状态。

二、无创血流动力学监护的应用场景无创血流动力学监护主要应用于重症监护和手术麻醉等场景中,通过持续监测患者的血流动力学状态,及时发现和处理心血管功能紊乱,有助于避免术后并发症的发生,提高患者的安全性和手术效果。

三、无创血流动力学监护的优点无创血流动力学监护相比传统的有创血流动力学监测技术具有以下优点:1.无创操作,避免了血液采样和血管穿刺等可能引发的并发症和感染风险。

2.实时监测,可以对患者的血流动力学状态进行持续监测和记录,及时发现和处理可能存在的异常。

3.高精度计算,采用先进的生物信号处理和算法技术,可以实现对患者的心血管功能状态进行精准分析和评估。

4.方便快捷,不需要专业人员进行操作,普通护士或医生即可进行操作。

四、无创血流动力学监护的不足之处无创血流动力学监护目前仍存在一些不足之处:1.受外界干扰影响大,如周围环境噪声、灯光等,可能对生理信号的采集和精度造成不利影响。

2.个体差异较大,不同患者的生理信号的特性和变化规律不同,需要针对不同人群进行调试和优化。

3.信息处理复杂,采集的生理信号需要经过多次的信号处理和算法计算,数据量较大,需要消耗大量的时间和计算资源。

总之,无创血流动力学监护是一种非常有前景和发展潜力的生命体征监测技术,尽管它仍存在着一些不足之处,但随着技术的不断进步和完善,它必将在重症监护、手术麻醉等领域得到广泛的应用和推广。