祖宗之法与宋朝制度共27页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:27

试论宋朝的“祖宗之法”:以北宋时期为中心追念祖宗之世、推崇“祖宗之法”(或曰“祖宗家法”),是赵宋一朝突出的历史现象。

两宋对于“祖宗之法”的重视与强调,达到了前所未有的程度。

我们讨论宋代中央集权的活力与僵滞、各层级权力结构的分立与集中、“守内虚外”格局的展开、文武制衡关系的形成、官僚机制运作过程中上下左右的维系,乃至赵宋王朝的兴与衰……如此等等,处处都会遇到所谓“祖宗之法”的问题。

事实上,宋代政治史中诸多事端的纽结正在于此。

或许可以说,离开对于“祖宗之法”的深切认识,则难以真正透过表层问题,揭开宋代政治史之奥秘;同时也难以真正把握宋代制度史之精髓。

关于宋太祖、太宗的创法立制及宋朝家法的形成,关于宋朝家法对于北宋政局的负面影响,十多年前邓广铭先生在其《宋朝的家法和北宋的政治改革运动》一文中已有深刻论述;近年间学界围绕相关问题亦有不少直接或间接的讨论[1] 。

本文希望能够对于上述研究成果有所补充。

一、从“务行故事”到“祖宗之法具在”――北宋前期“祖宗之法”的提出以及其後的强调重申(一)三、“矫失以为得,则必丧其得”――“祖宗之法”的内在矛盾与北宋後期的政治(一)宋代强调延续性的“祖宗之法”,使人容易理解为“前朝之法,後朝之规”;而事实上,却并不如此简单。

特别是政策法令层面的内容,各个阶段中变更不已,因时因事的局部调整,屡见不鲜。

希望通盘恪守,在实践中是不可能的。

仅以役法为例,太祖太宗朝的作法绝非一概被沿用――有差役,有募役,有熙宁之令,有元�v之规,前诏後敕彼此抵牾,声称要效行祖宗法度的臣僚们,其实是在各取所需。

宋代的“祖宗之法”,既蕴含着防范弊政的根本性原则,又包括着时效性较强的政策法令,甚至囊括了不同方面不同层次的具体规章。

这样一组集合体,内容互有关联而性质、适用范围各不相同,无疑难以作为一个整体,适应变化中的政治、经济、社会形势而恒定地发挥其主导作用。

朱熹在总结本朝政治教训时曾经说:“本朝祖宗积累之深,故无意外仓促之变。

宋代的祖宗之法

宋代的“祖宗之法”是指宋朝历代君主,特别是宋太祖、宋太宗所创立的一系列治国理政的基本原则、精神、具体措施等。

这些原则和精神被后世君臣所遵行,形成了宋代独特的政治文化和政治制度。

“祖宗之法”的核心内容是“防弊之政”,即通过一系列制度和措施来防止政治弊端和乱象的出现,确保政治格局和统治秩序的稳定。

其中包括注重权力的分立与制衡、与士大夫共治天下、防范武将等方面的原则。

在宋代,“祖宗之法”被视为非常重要的政治遗产和政治原则,被广泛遵行和维护。

同时,宋代君臣也不断对“祖宗之法”进行补充和完善,以适应时代的变化和政治的需要。

以上是关于宋代“祖宗之法”的一些基本介绍,希望对你有所帮助。

第九章“祖宗之法”与宋朝制度_宋朝是中国历史上一段重要的时期,它的政治制度对后世产生了深远的影响。

其中,第九章“祖宗之法”是宋朝制度中的一个重要组成部分。

本文将从政治、法律、行政等方面探讨宋朝的“祖宗之法”及其制度。

首先,宋朝的“祖宗之法”是指继承自前代的政治制度和法律制度,即依据传统礼法进行治理。

宋朝将礼法视为国家治理的根本,注重礼法、道德和人伦关系的规范。

这种传统的治理方式融合了儒家的思想,为宋朝的政治制度提供了重要基础。

在政治上,宋朝的“祖宗之法”体现了君主专制的特点。

皇帝被视为至高无上的统治者,他掌握着朝廷的最高权力。

皇帝除了拥有继承一揆、委任官吏等权力外,还通过内阁等官制来行使政治管理和决策。

这种政治结构确保了皇帝对国家政权的高度控制,并保证了其对全国各地的治理。

在法律制度方面,宋朝的“祖宗之法”以律令为基础。

律令是以律法和令法为主的一种规范,其中律法主要是对治理和刑罚进行规定,而令法则是对各种规范和禁止事项进行管理。

在宋朝,律令具有明文规定、缺乏弹性的特点,同时有利于统治阶级对社会秩序的维护。

这种法律制度体系在一定程度上保证了社会的稳定和秩序的维护。

同时,宋朝的“祖宗之法”也体现在行政管理方面。

宋朝实行了集权管理制度,通过设置中央和地方的官员来管理国家的政务。

中央设有各级官员,例如内阁、三司、六部等,负责处理政治、经济、军事等各方面的事务。

地方则设有州、县等官员,负责管理本地区的事务。

这种行政管理体系保证了政府的组织和运作,同时也为各地方的管理提供了指导。

然而,宋朝的“祖宗之法”也存在一些问题和不足之处。

首先,由于过度注重礼法和人伦关系的规范,宋朝对个人权益的保障较为有限。

在法律制度中,对于普通民众的权益保护相对薄弱,社会问题难以得到有效的解决,这在一定程度上限制了国家的发展和进步。

其次,宋朝的集权管理制度也存在一些弊端。

中央集权使得地方政府对农民的剥削和压迫加重,给社会带来了不少困扰和矛盾。

它不具备任何条款,而是有赖于时人的解释。

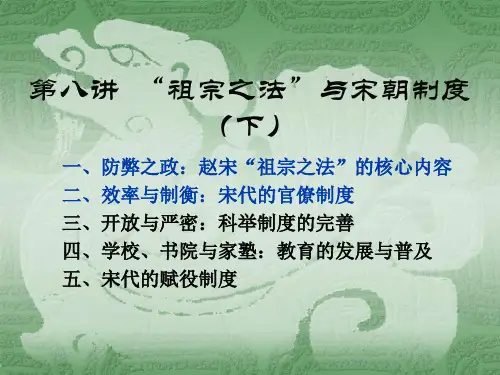

祖宗之法是一组动态累积汇聚而成的综合体,其核心是“防弊”,“事为之防曲为之制”,也包括了治理国家的基本方略,统治者应该循守的治事态度,贯彻制衡精神的政策措施,还有不同层次的具体章程。

王安石变法反对祖宗之法并非反对“事为之防曲为之制”,而是反对一些政策和北宋前期的循例。

时人对祖宗之法的不同意见和解释主要集中在外围,它的核心部分是比较稳定的。

EX:文武制衡,二府制衡不同事件都遵循着祖宗之法的基本原则,这些基本原则是经过不断丰富而形成的说法和做法的集合。

宋人概括为吕中:纪纲“”仁意“欧阳修:“法制”“纲纪”“道德”“仁义”其他:“仁政”“和气”“仁厚””纪纲“基本上可以总结为纪纲制度与仁义和气两组对举”和气“:天地之间自然运行的阴阳交感之气”立纪纲“基本上是从制衡的角度出发制衡是宋代制度建立的重要原则唐代三省制:中书省出令,门下省审核,尚书省执行,构成制衡,三省长官在政事堂会议,集中讨论宋代二府制:中书门下(政事堂)VS枢密院,另有三司掌财政,御史台掌监察,皇帝在政事处理里更加走上前台,重大事件经由御前会议决定从制衡分工角度看,唐代主要是程序环节之间的分工和制衡,宋代的分工则是以事任为中心的分工,在管辖权限内的决策执行是一体化的,在二府、三司和台谏官之间有着明显的制衡。

任何时期都需要一定程度的集中、分工和制衡,不同时期分工制衡的方式不同。

文书:政令的载体平田茂树:文书流程示意图节点:权力的关节点,权利在程序间递接的枢纽言路官:台谏官,在文书上下行过程中都可以及时介入(防弊的行事方式)圣旨?唐:不经凤阁鸾台不为圣旨宋:不经二府不为圣旨圣旨制敕必须经过宰相讨论,才是正常程序。

御笔手诏,如果不经二府递至官司或者个人,就被认为是非正常现象。

“内降”:从内廷递出的文书,经二府讨论再颁行,就是正常的;不经二府,则是非正常。

之前提到的御笔手诏也是内降的一种,属于非正常。

纪纲制度是分层次讲分工的。

第八讲“祖宗之法”与宋朝制度一、五代十国与北宋的建立二、“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制一、五代十国与北宋的建立开封汉郭威951-960周开封沙陀刘知远947-951汉开封沙陀石敬塘936-947晋洛阳沙陀李存勗xu923-936唐开封汉朱温907-923梁都城族属创建者时间国号北宋北宋南唐北宋南唐北宋北宋后唐北宋南唐灭于太原刘崇951-979北汉江陵高季兴907-963南平长沙马殷927-951楚广州刘龑yǎn 917-971南汉福州王鏻933-945闽杭州钱镠liú923-978吴越成都孟知祥934-965后蜀成都王建907-925前蜀金陵李昪biàn 937-975南唐广陵杨隆演919-937吴都城创建者时间国号中国西北文物骤衰,实为唐中叶以后一极要之转变。

……黄河流域之气运,不仅关中以西不复兴,即中部洛阳一带亦不够再做文化、政治的中心点。

中国社会的力量,渐渐退缩到东边来。

……自此以后,南方社会,遂渐渐跨驾到北方社会的上面去。

——钱穆《国史大纲》从此以后,塞外开发的气运,暂向东北,辽、金、元、清相继而起。

——吕思勉《吕著中国通史》所可注意者,吴越闽楚,据地皆甚促狭,亦竟各能维持数十年之割据政权,是可于经济上得一解释。

即此等区域,经济上之发展,已达相当程度,非但各足以维持一政府机关,并足以维持相当之兵力以保守之。

换言之,此类割据势力之能存在,即各区经济势力发展之反映也。

——李剑农宋太祖赵匡胤陈桥兵变殿前都点检赵匡胤960年,陈桥兵变,黄袍加身。

国号“宋”,定都开封,年号建隆。

五代十国与北宋的建立963年灭960年建立965年灭971年灭975年灭963年灭978年献土978年献土979年灭统一策略:先易后难,先南后北九七九年灭北汉,五代十国的分裂局面终告结束。

五代十国与北宋的建立-1127-1125-1100-1063-1067-1085-1022-997-976北宋帝系“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制建隆二年(961),太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

“祖宗之法”与宋代政治邓小南在进入正题之前,我们首先了解一下宋代改革的文化背景。

黄仁宇先生是一位旅美的历史学家,是明史专家,但他也有一些关于通史的著述。

在《中国大历史》、《赫逊河畔谈中国历史》等著作里,他提出了一些有关宋代的个人研究心得,我觉得是很有意思的。

“中国历史中主要的朝代,比如他曾经说:每个不同,而尤以赵宋为显著。

”①中国历史上主要朝代的开国君主,很多都是在马上得天下,比如汉高祖刘邦、唐高祖李渊、明太祖朱元璋等等,但是真正职业军人出身的帝王只有赵匡胤一位。

宋代自开国始,就有一些与其他朝代不同的特点,值得我们注意。

例如,这是一个比较务实的时期,经济文化有突出的发展,国家政治也比较开明。

宋代有一些看起来似乎很矛盾、很有意思的现象。

比方说,宋代开国首脑以军人为主,本来应该擅长军事、注重国防,但是宋代在军事上的作为,既不及前面的唐代,也不及后面的元代。

在国势上、在对外竞争上、在军事作战上似乎处处被动。

宋代的民间经济和文化有比较充分的发展,但是国家政策不能很好地适应这样的发展状况。

另外,这个时期以务实为特点,可是涌现出来的著名人物却是以哲学家为多。

对于宋代历史上一些和前代不同的状况,学界早就有很明确的观察。

20世纪初,日本学者内藤湖南(内藤虎次郎)“唐代是中世曾经在《概括的唐宋时代观》一文中说:的结束,而宋代则是近世的开始。

宫崎市定继而发挥了这种认识。

“东洋的近”他认为,世和宋王朝的统一天下一起开始”。

宋代经济的发展、都市的发展、文化的发展,其成果可以和欧洲的文艺复兴时期等量齐观。

②20世纪初期,严复先生给熊纯如的信里曾经说:“古人好读前四史,亦以其文字耳。

若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。

中国所以成为今日现象者,为善为恶姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。

”③胡适先生和钱穆先生的著述中对宋代也有比较明确的历史定位。

钱穆先生认为,中国古今社会之变,最重要的是在宋代。

④胡适先生把宋代比为中国历史上的文艺复兴时期,甚至叫做一个“革新的世纪”。

一、防弊之政:赵宋“祖宗家法”的核心内容循守“祖宗家法”:赵宋突出的历史现象两宋时期,对于“祖宗之法”的重视与强调,达到了前所未有的程度。

讨论宋代中央集权的活力与僵滞、各层级权力结构的分立与集中、“守内虚外”格局的展开、文武制衡关系的形成、官僚机制运作过程中上下左右的维系,乃至赵宋王朝的兴与衰如此等等,处处都会遇到所谓“祖宗之法”的问题。

宋代政治史中诸多事端的纽结正在于此。

离开对于“祖宗之法”的深切认识,则难以真正透过表层问题,揭开宋代政治史之奥秘;同时也难以真正把握宋代制度史之精髓。

(一)“祖宗之法”的形成:从太祖到真宗(二)对于“祖宗之法”的理解与诠释自三代以后,唯本朝百三十年中外无事,盖由祖宗所立家法最善。

大防本朝祖宗家法,自三代以还盖未之有,由汉以下皆不及也。

范祖禹宋三百年间,其家法严,故吕、武之变不生于肘腋;其国体顺,故莽、卓之祸不作于朝廷。

陈邦瞻盖宋之政治,士大夫之政治也。

政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。

故惟宋无女主、外戚、宗室、强藩之祸,宦寺虽为祸而亦不多。

吕颐浩:臣尝见太祖皇帝与赵普论事书数百通,其一有云:“朕与卿定祸乱以取天下,所创法度,子孙若能谨守,虽百世可也。

”加强中央集权中央:控御禁军兵权,二府制衡地方:收藩镇行政、财政、军政权稍夺其权:置文臣知州、通判;罢支郡制其钱谷:改变过去节度使把持地方财政,以大量财物留使、留州之现象;各州财赋除留必需之经费外一律上缴,由中央财政机构三司统一管理。

收其精兵:全国精锐部队悉集于禁军,禁军的布置采取“强干弱枝”、“守内虚外”的策略,二十余万禁军之中,京师附近驻扎十余万,地方分驻十余万。

防弊之政:赵宋“祖宗之法”的核心内容宋太宗即位诏书:先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常。

谨当遵承,不敢逾越。

李焘《续资治通鉴长编》卷十七守内虚外:国家若无内患,必有外忧;若无外忧,必有内患。

外忧不过边事,皆可预为之防。

惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。