强碱滴定弱酸和强酸滴定弱碱

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:21

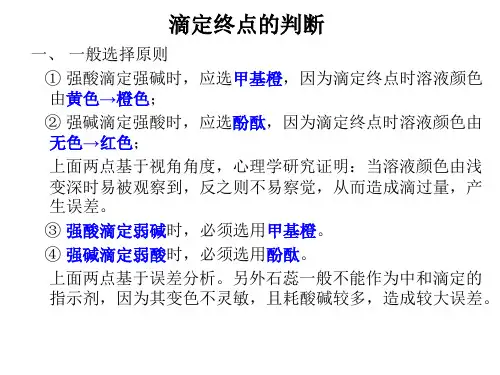

一、一般选择原则强酸滴定碱液:用甲基橙(甲基红更好,但一般不要求)强碱滴定酸液:用酚酞上述原则是基于视角角度,心理学研究证明:当溶液颜色由浅变深时易被观察到,反之则不易察觉,从而造成滴过量,产生误差。

因此一般:①强酸滴定强碱时,应选甲基橙(或甲基红),因为滴定终点时溶液颜色由黄色→橙色;②强碱滴定强酸时,应选酚酞,因为滴定终点时溶液颜色由无色→红色;上面两种情况指示剂也可以互换。

③强酸滴定弱碱时必须选用甲基橙(或甲基红);④强碱滴定弱酸时,必须选用酚酞。

后两点选择原因下面另议。

另外石蕊一般不能作为中和滴定的指示剂,因为其变色不灵敏,且耗酸碱较多,造成较大误差。

二、从滴定准确度上看由于滴定终点即为指示剂的变色点,它与酸碱恰好中和时的PH并不完全一致。

但从测定准确度看:上述一般原则能满足,下面对四种情况从计算角度加以说明。

1.用0.1mol.L_1HCl滴定20ml 0.1mol.L_1左右的NaOH溶液当二者恰好中和时,PH=7,用甲基橙为指示剂,当溶液PH<4.4时,溶液颜色由黄色→橙色,为终点。

这时盐酸已过量,假设过量一滴,约为0.05 ml,此时溶液中[H+]=0.05×10-3×0.1/(20+20)×10-3=1.25×10-4 mol.L_1,PH=3.9,此时的误差0.05/40=0.25%,只有千分之二的误差;所以强酸滴定强碱时,一般应选甲基橙(或甲基红更好)。

2.同理:若用0.1mol.L_1 NaOH滴定20ml 0.1mol.L_1左右的HCl溶液,用酚酞作指示剂,当PH>8时,溶液由无色→红色,为终点。

这时NaOH已过量,假设过量一滴,约为0.05 ml,此时溶液中 [OH-]=0.05×10-3×0.1/(20+20)×10-3=1.25×10-4 mol.L_1,POH=3.9,PH=10.1此时的误差0.05/40=0.25%,亦只有千分之二的误差;所以强碱滴定强酸时,一般应选酚酞。

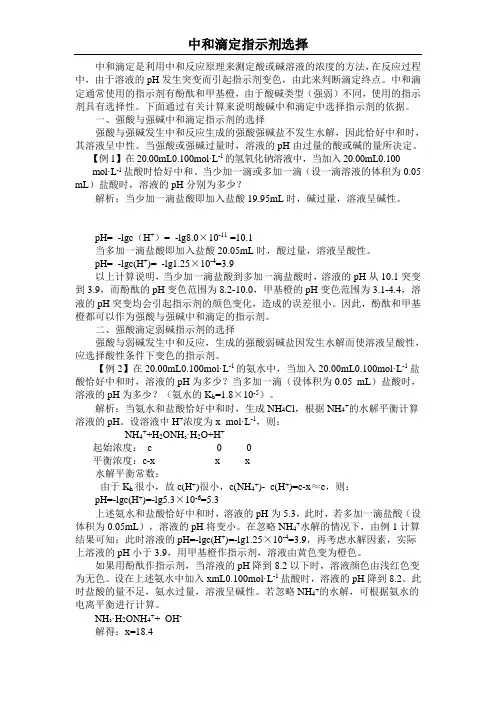

中和滴定是利用中和反应原理来测定酸或碱溶液的浓度的方法,在反应过程中,由于溶液的pH发生突变而引起指示剂变色,由此来判断滴定终点。

中和滴定通常使用的指示剂有酚酞和甲基橙,由于酸碱类型(强弱)不同,使用的指示剂具有选择性。

下面通过有关计算来说明酸碱中和滴定中选择指示剂的依据。

一、强酸与强碱中和滴定指示剂的选择强酸与强碱发生中和反应生成的强酸强碱盐不发生水解,因此恰好中和时,其溶液呈中性。

当强酸或强碱过量时,溶液的pH由过量的酸或碱的量所决定。

【例1】在20.00mL0.100mol·L-1的氢氧化钠溶液中,当加入20.00mL0.100mol·L-1盐酸时恰好中和。

当少加一滴或多加一滴(设一滴溶液的体积为0.05 mL)盐酸时,溶液的pH分别为多少?解析:当少加一滴盐酸即加入盐酸19.95mL时,碱过量,溶液呈碱性。

pH= -lgc(H+)= -lg8.0×10-11=10.1当多加一滴盐酸即加入盐酸20.05mL时,酸过量,溶液呈酸性。

pH= -lgc(H+)= -lg1.25×10-4=3.9以上计算说明,当少加一滴盐酸到多加一滴盐酸时,溶液的pH从10.1突变到3.9,而酚酞的pH变色范围为8.2-10.0,甲基橙的pH变色范围为3.1-4.4,溶液的pH突变均会引起指示剂的颜色变化,造成的误差很小。

因此,酚酞和甲基橙都可以作为强酸与强碱中和滴定的指示剂。

二、强酸滴定弱碱指示剂的选择强酸与弱碱发生中和反应,生成的强酸弱碱盐因发生水解而使溶液呈酸性,应选择酸性条件下变色的指示剂。

【例2】在20.00mL0.100mol·L-1的氨水中,当加入20.00mL0.100mol·L-1盐酸恰好中和时,溶液的pH为多少?当多加一滴(设体积为0.05 mL)盐酸时,溶液的pH为多少?(氨水的K b=1.8×10-5)。

解析:当氨水和盐酸恰好中和时,生成NH4Cl,根据NH4+的水解平衡计算溶液的pH。

弱酸滴定强碱及强酸滴定弱碱滴定曲线滴定是一种常见的化学分析方法,广泛应用于化学实验室和工业生产中。

在滴定过程中,通过反应物溶液滴加到待测物溶液中,以确定待测物质的浓度。

其中包括弱酸滴定强碱和强酸滴定弱碱两种常见的滴定方法。

弱酸滴定强碱是指在滴定过程中,将一种弱酸溶液滴加至待测的强碱溶液中,以确定强碱溶液的浓度。

这种滴定方法的滴定曲线可以分为四个阶段:起始阶段、中间阶段、转折点和终点。

起始阶段:在起始阶段,弱酸溶液被快速加入强碱溶液中,反应迅速进行。

在此过程中,强碱快速与弱酸反应生成水和盐。

由于酸性物质的存在,溶液呈酸性pH值,通常在2-4之间。

中间阶段:当酸性物质被完全中和时,溶液的pH值开始增加。

这是因为在此阶段,盐已经完全溶解,并且水分子中的H+离子逐渐减少,从而导致溶液的酸性减弱。

此时,滴定曲线的斜率较缓,pH值从4逐渐增加到7左右。

转折点:转折点是指滴定曲线上的一个重要特征点,也是弱酸滴定强碱的指示剂的变色点。

在转折点之前,溶液呈酸性,且pH值低于7;而在转折点之后,溶液呈弱碱性,pH值高于7。

在转折点附近,溶液的酸碱性质发生突变,指示剂也会发生颜色变化。

终点:终点是滴定曲线的最后一个特征点,也是滴定过程中的目标点。

在终点,弱酸与强碱的摩尔比例为1:1,也就是说,弱酸溶液完全中和了强碱溶液。

此时,滴定曲线的斜率变为水平状态,pH值达到7,溶液呈中性。

强酸滴定弱碱是指将一种强酸溶液滴加至待测的弱碱溶液中,以确定弱碱溶液的浓度。

与弱酸滴定强碱相比,强酸滴定弱碱的滴定曲线略有不同。

滴定曲线可以分为三个阶段:起始阶段、中间阶段和终点。

起始阶段:在起始阶段,强酸溶液被滴加到弱碱溶液中,快速发生中和反应。

在此过程中,强酸与弱碱反应生成水和盐。

由于酸性物质的存在,溶液呈酸性pH值,通常在2-4之间。

中间阶段:当强酸与弱碱反应完全中和时,溶液的pH值开始增加。

这是因为在此阶段,盐已经完全溶解,并且水分子中的H+离子逐渐减少,从而导致溶液的酸性减弱。

高二化学知识点酸碱中和反应的滴定曲线解析酸碱中和反应是化学中常见的反应类型之一,它涉及到酸和碱之间的中和反应,而滴定曲线则是研究这类反应的重要工具。

本文将对高二化学中酸碱中和反应的滴定曲线进行详细解析,以帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。

一、滴定曲线的基本概念滴定曲线是指在滴定过程中,酸碱溶液体积的变化与酸碱反应进程的关系所绘制出的曲线。

它通常是通过将一种已知浓度的溶液(称为滴定液)滴加到待测溶液中,使两者发生中和反应,观察并记录酸碱溶液体积变化的过程。

根据反应的性质不同,滴定曲线可以分为强酸与强碱的滴定曲线、弱酸与强碱的滴定曲线以及弱酸与弱碱的滴定曲线。

在本文中,我们将主要讨论强酸与强碱的滴定曲线。

二、滴定曲线的特点及解析1. 初始阶段滴定反应开始时,滴定液以小滴加入待测溶液中,此时待测溶液的pH值较低。

滴定曲线的第一段通常表现为水平直线或轻微的上升趋势,并在该段上方有一个较大的峰值,这是由于待测溶液的酸性较强,滴定液与其反应后,pH值上升较慢。

2. 中间阶段当滴定液继续滴加进入待测溶液时,酸和碱的等浓度点逐渐接近,滴定曲线会出现一个非常陡峭的区域,称为“垂直区”。

在这个区域内,pH值变化很快,对应的体积变化也非常明显。

这是由于滴定液与待测溶液中酸碱反应达到接近等当点(酸碱滴度相等)。

3. 终点阶段滴定曲线的终点处于“垂直区”的最后部分,即pH值随着滴定液的加入呈现急剧上升趋势。

此时,滴定液与待测溶液中的酸性物质完全中和,达到了反应的终点。

可以通过加入指示剂来辅助判断滴定曲线的终点位置,常用的指示剂有酚酞、溴酸亚铁等。

三、滴定曲线中的重要参数1. 滴定终点滴定终点是指滴定反应达到完成的时刻,通常是指观察到滴定溶液的颜色突变或者指示剂的溶色变化。

在滴定曲线中,滴定终点对应于曲线的最陡峭点,也就是pH值变化最为显著的位置。

2. 等当点等当点是指当酸和碱摩尔数相等时,滴定反应的中和点。

对于强酸与强碱的滴定曲线而言,等当点的pH值为7。

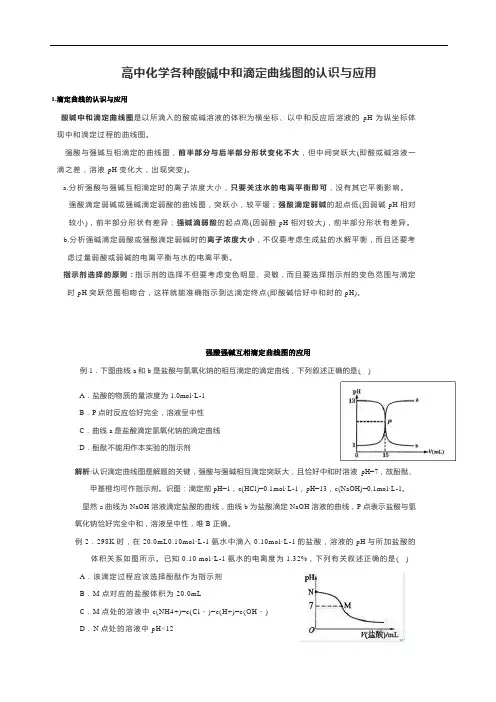

高中化学各种酸碱中和滴定曲线图的认识与应用1.滴定曲线的认识与应用酸碱中和滴定曲线图是以所滴入的酸或碱溶液的体积为横坐标、以中和反应后溶液的pH为纵坐标体现中和滴定过程的曲线图。

强酸与强碱互相滴定的曲线图,前半部分与后半部分形状变化不大,但中间突跃大(即酸或碱溶液一滴之差,溶液pH变化大,出现突变)。

a.分析强酸与强碱互相滴定时的离子浓度大小,只要关注水的电离平衡即可,没有其它平衡影响。

强酸滴定弱碱或强碱滴定弱酸的曲线图,突跃小,较平缓;强酸滴定弱碱的起点低(因弱碱pH相对较小),前半部分形状有差异;强碱滴弱酸的起点高(因弱酸pH相对较大),前半部分形状有差异。

b.分析强碱滴定弱酸或强酸滴定弱碱时的离子浓度大小,不仅要考虑生成盐的水解平衡,而且还要考虑过量弱酸或弱碱的电离平衡与水的电离平衡。

指示剂选择的原则:指示剂的选择不但要考虑变色明显、灵敏,而且要选择指示剂的变色范围与滴定时pH突跃范围相吻合,这样就能准确指示到达滴定终点(即酸碱恰好中和时的pH)。

强酸强碱互相滴定曲线图的应用例1.下图曲线a和b是盐酸与氢氧化钠的相互滴定的滴定曲线,下列叙述正确的是()A.盐酸的物质的量浓度为1.0mol·L-1B.P点时反应恰好完全,溶液呈中性C.曲线a是盐酸滴定氢氧化钠的滴定曲线D.酚酞不能用作本实验的指示剂解析:认识滴定曲线图是解题的关键,强酸与强碱相互滴定突跃大,且恰好中和时溶液pH=7,故酚酞、甲基橙均可作指示剂。

识图:滴定前pH=1,c(HCl)=0.1mol·L-1,pH=13,c(NaOH)=0.1mol·L-1。

显然a曲线为NaOH溶液滴定盐酸的曲线,曲线b为盐酸滴定NaOH溶液的曲线,P点表示盐酸与氢氧化钠恰好完全中和,溶液呈中性,唯B正确。

例2.298K时,在20.0mL0.10mol·L-1氨水中滴入0.10mol·L-1的盐酸,溶液的pH与所加盐酸的体积关系如图所示。

滴定现象的总结:

1.强酸滴定强碱,用酚酞或甲基橙都可

现象是:当滴入最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液恰好由无色变成浅红色并在半分钟不褪色(碱滴酸)

当滴入最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液恰好由红色变成浅红色接近无色并在半分钟不恢复(酸滴碱)

2.强酸滴定弱碱:用甲基橙。

当滴入最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液由黄色变橙色并在半分钟不变

3.强碱滴定弱酸:用酚酞。

当滴入最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液由无色变成浅红色并在半分钟不变

4.有高锰酸钾在的滴定实验,若高锰酸钾放在滴定管中作标准溶液,则现象是当滴定最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液恰好变浅紫色(浅红色)并在半分钟不变

5.若高锰酸钾放在锥形瓶,则现象是当滴入最后一滴标准溶液,锥形瓶中溶液的浅紫色恰好褪去并在半分钟内不恢复

6.若有碘存在的滴定实验,指示剂是淀粉。

现象是当滴定最后一滴标准溶液(碘溶液),锥形瓶中溶液恰好变成蓝色并在半分钟内不变或者是当滴定最后一滴标准溶液(还原性的标准溶液),锥形瓶中溶液蓝色恰好褪去并在半分钟内不恢复

6.沉淀滴定的现象:1)硝酸银标准溶液滴定氯离子,用铬酸钾作指示剂,终点现象是当滴入最后一滴硝酸银标准溶液,锥形瓶中溶液恰好生成砖红

色沉淀并在半分钟不褪。

2)若用硝酸银滴定氰氢根离子,指示剂是碘化钾溶液,当滴入最后一滴硝酸银标准溶液,锥开瓶中溶液恰好出现黄色沉淀并在半分钟不变化。

3)若用硫氰化钾滴定银离子,用硫酸铁铵作指示剂,当滴入最后一滴硫氰化钾标准溶液,锥形瓶中溶液恰好变成浅红色并在半分钟内不变。

一、大凡选择原则强酸滴定碱液:用甲基橙(甲基红更好,但大凡不要求)强碱滴定酸液:用酚酞上述原则是基于视角角度,心理学研究证明:当溶液颜色由浅变深时易被观察到,反之则不易察觉,从而造成滴过量,产生误差。

因此大凡:①强酸滴定强碱时,应选甲基橙(或甲基红),因为滴定终点时溶液颜色由黄色→橙色;②强碱滴定强酸时,应选酚酞,因为滴定终点时溶液颜色由无色→红色;上面两种情况指示剂也可以互换。

③强酸滴定弱碱时必须选用甲基橙(或甲基红);④强碱滴定弱酸时,必须选用酚酞。

后两点选择原因下面另议。

另外石蕊大凡不能作为中和滴定的指示剂,因为其变色不灵敏,且耗酸碱较多,造成较大误差。

二、从滴定准确度上看由于滴定终点即为指示剂的变色点,它与酸碱恰好中和时的PH并不完全一致。

但从测定准确度看:上述大凡原则能满足,下面对四种情况从计算角度加以说明。

1.用0.1mol.L_1HCl滴定20ml 0.1mol.L_1左右的NaOH溶液当二者恰好中和时,PH=7,用甲基橙为指示剂,当溶液PH<4.4时,溶液颜色由黄色→橙色,为终点。

这时盐酸已过量,假设过量一滴,约为0.05 ml,此时溶液中[H+]=0.05×10-3×0.1/(20+20)×10-3=1.25×10-4 mol.L_1,PH=3.9,此时的误差,只有千分之二的误差;所以强酸滴定强碱时,大凡应选甲基橙(或甲基红更好)。

2.同理:若用0.1mol.L_1 NaOH滴定20ml 0.1mol.L_1左右的HCl溶液,用酚酞作指示剂,当PH>8时,溶液由无色→红色,为终点。

这时NaOH已过量,假设过量一滴,约为0.05 ml,此时溶液中[OH-]=0.05×10-3×0.1/(20+20)×10-3=1.25×10-4 mol.L_1,POH=3.9,PH=10.1此时的误差,亦只有千分之二的误差;所以强碱滴定强酸时,大凡应选酚酞。

酸碱中和滴定的误差分析酸碱中和滴定实验是中学化学中十分重要的定量实验,而其误差分析又是一个难点。

那么酸碱中和滴定的误差如何分析?下面就待测液放在锥形瓶中,标准液放在滴定管中的情况进行探讨一下:1、来自滴定管产生的误差:①、滴定管水洗后,未用标准液润洗析:因标准液被附在滴定管内壁的水珠稀释了,故消耗的标准液体积多了,所以结果偏高。

②、滴定管水洗后,未用待测液润洗析:因待测液被附在滴定管内壁的水珠稀释了,故消耗的标准液体积少了,所以结果偏低。

③、盛标准液的滴定管滴定前有气泡,滴定后气泡消失析:读出来的标准液体积为实际消耗的标准液体积+ 气泡体积, 故消耗的标准液体积读多了,所以结果偏高。

④、盛待测液的滴定管滴定前有气泡析:读出来的待测液体积为实际量取的待测液体积 + 气泡体积, 即待测液量少了,故消耗的标准液也少,所以结果偏低。

2、来自锥形瓶产生的误差:①、锥形瓶用蒸馏水水洗后又用待测液润洗析:因瓶内壁附着待测液,故锥形瓶内的待测液多了,消耗的标准液也多,所以结果偏高。

②、锥形瓶未洗净,残留有与待测液反应的少量物质,故消耗的标准液少了,所以结果偏低。

③、锥形瓶水洗后未干燥就加入待测液或滴定过程中向锥形瓶内加水析:实际参与中和反应的待测液的总量没变,实际消耗的标准酸液也就不变,故结果不变。

3、来自读数带来的误差:①、用滴定管量取待测液时A、先俯视后仰视(先俯视后平视或先平视后仰视)析:量取待测液的实际体积偏小,消耗的标准液也少,所以结果偏低。

B、先仰视后俯视(先仰视后平视或先平视后俯视)析:量取待测液的实际体积偏多,消耗的标准液也多,所以结果偏高。

②、用滴定管量取标准液时A、先俯视后平视析:读出来的标准液体积为V终-V始,而俯视时V始读小了,读出来的标准液体积偏大了,所以结果偏高。

B、先仰视后平视析:读出来的标准液体积为V终-V始,而俯视时V始读大了,读出来的标准液体积偏小了,所以结果偏低。

C、同理若先俯视后仰视或先平视后仰视,结果偏高;先仰视后俯视或先平视后俯视,结果偏低。

高考化学:各种酸碱滴定曲线图的突破!方法指导高考化学各种酸碱滴定曲线图的突破高考频繁出现酸碱中和滴定的图象题,此类题试题综合性强,难度较大,不仅考查定性与定量结合分析问题的思想,而且考查数形结合识图用图的能力,还要求学生能深入微观世界认识各种化学过程来解决比较微粒浓度大小问题。

但万变不离其中,离不开指示剂的选择,离不开滴定曲线的认识与应用,离不开电离平衡、水解平衡与三守恒(电荷守恒、物料守恒、质子守恒)分析比较离子浓度大小等问题。

滴定曲线的认识:酸碱中和滴定曲线图是以所滴入的酸或碱溶液的体积为横坐标、以中和反应后溶液的pH为纵坐标体现中和滴定过程的曲线图。

强酸与强碱互相滴定的曲线图,前半部分与后半部分形状变化不大,但中间突跃大(即酸或碱溶液一滴之差,溶液pH 变化大,出现突变)。

分析强酸与强碱互相滴定时的离子浓度大小,只要关注水的电离平衡即可,没有其它平衡影响。

强酸滴定弱碱或强碱滴定弱酸的曲线图,突跃小,较平缓;强酸滴定弱碱的起点低(因弱碱pH相对较小),前半部分形状有差异;强碱滴弱酸的起点高(因弱酸pH相对较大),前半部分形状有差异。

分析强碱滴定弱酸或强酸滴定弱碱时的离子浓度大小,不仅要考虑生成盐的水解平衡,而且还要考虑过量弱酸或弱碱的电离平衡与水的电离平衡。

指示剂选择的原则:指示剂的选择不但要考虑变色明显、灵敏,而且要选择指示剂的变色范围与滴定时pH突跃范围相吻合,这样就能准确指示到达滴定终点(即酸碱恰好中和时的pH)。

一、强酸强碱互相滴定曲线图的应用例1.下图曲线a和b是盐酸与氢氧化钠的相互滴定的滴定曲线,下列叙述正确的是( )A.盐酸的物质的量浓度为1.0mol·L-1B.P点时反应恰好完全,溶液呈中性C.曲线a是盐酸滴定氢氧化钠的滴定曲线D.酚酞不能用作本实验的指示剂解析:认识滴定曲线图是解题的关键,强酸与强碱相互滴定突跃大,且恰好中和时溶液pH=7,故酚酞、甲基橙均可作指示剂。