第二章心理的生理基础

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:15

第二章心理的生理基础一、填空题12、根据功能特性,神经元可分为345、人的神经系统可分为和67、89、条件反射是大脑皮层的信号活动。

信号从性质上可以分为两类:一类是第一信号,又称10、条件性抑制又称内抑制,它是在后天一定条件下逐渐形成起来的,11、兴奋和抑制紧密联系着,其中一种神经过程可以引起或加强另一种神经过程过程,这种1213141516、枕叶是视觉中枢,听觉中枢在颞叶;171819、第一信号系统是用实物作为条件刺激物形成的条件反射系统;第二信号系统是用言语作为条件刺激物形成的条件反射系统。

二、单项选择题1.心理活动的主要物质基础是( )。

A.神经元B.神经系统C.大脑D.大脑皮层2.接收刺激信息并将其向中枢输送的神经元是( )。

A.感觉神经元B.联络神经元C.运动神经元D.特异神经元3.心理活动的最重要器官是( )。

A.神经元B.神经系统C.大脑D.大脑皮层4.听觉中枢在( )。

A.枕叶B.颞叶C.额叶D.顶叶5.某个原本不能引起本能反射的中性刺激,但它总伴随某个能引起该本能反射的刺激物出现,多次重复后,该中性刺激物也能引起该本能反射,该反射称为( )。

A.工具性条件反射B.无条件反射C.经典性条件反射D.第一信号系统6.下列哪种选项属于第二信号系统的条件反射( )A.见风流泪B.谈梅生津C.望梅止渴D.吃梅生津7.人的一切心理活动按其产生方式来说都是脑的( )。

A.反射活动B.信号活动C.精神活动D.意识活动8.大脑皮层部位由于兴奋过程引起或加强周围的抑制过程是( )。

A.正诱导B.负诱导C.扩散与集中D.相互诱导9.小孩临睡前会兴奋地“闹觉”,这是( )所致。

A.扩散B.集中C.正诱导D.负诱导10.由一连串刺激形成的一连串反应,训练巩固以后,只要开头刺激出现,后面一连串反应就可以依次出现,这种现象是( )。

A.强化B.诱导C.分化D.动力定型11、视觉中枢位于大脑皮层的()。

A顶叶B额叶C颞叶D枕叶12、下列属于条件抑制的是()。

目录第一章概论 (1)第二章心理的生理基础 (1)第三章意识与注意 (2)第四章感觉与知觉 (3)第五章记忆与学习 (4)第六章思维与创造性 (5)第七章智力 (5)第八章动机与情绪情感 (6)第九章人格 (6)第十章人际交往与社会影响 (7)第十一章心理健康 (8)第十二章毕生发展 (9)第一章概论知识点名称内容认知心理学★★★认知,指在获取知识过程中进行的各种心理活动,主要包括知觉、记忆、言语、思维等,即通常所谓的认识过程。

心理学的研究内容★★研究的是人的心理与研究对象;要研究的是心理和行为的活动规律心理学的科学性质★自然科学;社会科学;(研究对象具有社会性)。

从学科性质来看,心理学是一门交叉科学。

科学心理学诞生★★冯特于1879年在德国莱锡比XX大学建立了世界上第一个心理学实验室,用自然科学的方法研究各种最基本的心理现象,标志着科学心理学的诞生,冯特因此被称为心理学的始祖。

心理学各流派★★★★流派国家创始人代表人物研究对象其他构造主义心理学德国冯特铁钦纳意识的结构强调内省方法机能主义心理学美国詹姆斯杜威意识的功能詹姆斯提出“意识流”行为主义心理学美国华生斯金纳行为受条件反射学说影响格式塔心理学(完形心理学)德国M.维特海默维特海默、库尔特.考夫卡、苛勒意识体验整体大于部分之和精神分析学派奥地利弗洛伊德弗洛伊德无意识现象,人类异常行为——人本主义心理学美国——马斯洛、罗杰斯——注重人的独特性,强调人的社会性特点,运用思辨方法认知心理学美国——皮亚杰、认知——心理学的应用领域★★临床与咨询心理学:涉及对心理障碍者的评估、诊断和治疗,轻度行为和情绪问题的处理,主要工作方式包括面谈、实施心理测验和提供集体或个人的心理咨询。

与临床心理学区别在于它面对的心理障碍者症状较轻,更具有辅导和指导的意义。

调查法★分为问卷法和访谈法两种方式。

测验法★★使用特定的量表为工具,对个体的心理特征进行间接了解,并作出量化结论的研究方法。

第二章心理的生物基础一.单选1.体表感觉区是(中央后回)2.____即是运动区,也是本体感觉投射区。

(中央前回)3.脑神经有____对,主要分布于头面部。

(12)4.中枢神经系统不包括(脑神经)5.神经系统的基本单位是(神经元)6.躯体运动中枢位于(中央前回)7.人体感觉信息从脊髓传经____中转,再分别传送至大脑皮质的相关区域。

(丘脑)8.对调节内脏活动和内分泌活动起重要作用的神经中枢是(下丘脑)9.____是人体的生命中枢。

(脑干)10.脑干中对人的觉醒和警戒起主要作用的神经组织是(网状结构)二.名词解释1.全或无定律:是神经元的兴奋性传导的一种很特殊的现象,即当刺激强度未达到某一阈限值时,神经冲动不会发生;而当刺激强度达到该值时,神经冲动发生并能瞬时达到最大强度,此后刺激强度即使再继续加强或减弱,已诱发的冲动强度也不再发生变化。

2.突触:指相邻神经元间可以传导神经冲动的小空隙。

3.事件相关电位:当外加一种特定的刺激,作用与感觉系统或脑的某一部分,在给予刺激或撤销刺激时,在脑区引起的点位变化。

4.激素:内分泌腺所分泌,由腺细胞直接释放进入血液或淋巴液,然后再运输到全身各处的器官组织,从而对人体的许多重要生理技能起调节作用。

5.基因型和表现型:基因是指个体的整个遗传天赋。

表现型则是指在特定的环境中具有一定基因型的个体遗传得以实现的程度。

三.简答1.简要说明各大脑皮质投射区的主要特点是:a.体表感觉代表区:(1)感觉传入的皮质投射是交叉的(2)感觉传入的皮质投射是倒置的(3)大脑皮质代表区的大小和身体不同部位的感觉灵敏度有关。

b.本体感觉代表区:本体感觉指肌肉、关节的运动和位置感觉。

中央前回是运动区,也是本体感觉的投射区。

刺激中央前回也会引致病人企图发动肢体运动的主观感觉。

c.视觉代表区:视觉代表区在枕叶距状两侧。

刺激该区域,可以使患者产生简单的主观光感觉,但不能引起完善的视觉形象。

d.听觉代表区:在颞叶的颞横回。

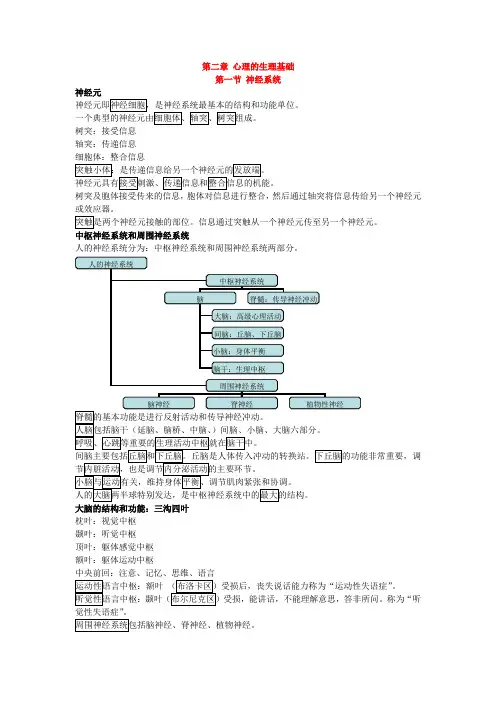

第二章 心理的生理基础第一节 神经系统神经元树突:接受信息轴突:传递信息细胞体:整合信息树突及胞体接受传来的信息,胞体对信息进行整合,然后通过轴突将信息传给另一个神经元或效应器。

中枢神经系统和周围神经系统人的神经系统分为:中枢神经系统和周围神经系统两部分。

)间脑、小脑、大脑六部分。

大脑的结构和功能:三沟四叶枕叶:视觉中枢颞叶:听觉中枢顶叶:躯体感觉中枢额叶:躯体运动中枢中央前回:注意、记忆、思维、语言。

觉性失语症”。

第二节反射和反射弧反射第三节无条件反射和条件反射无条件反射是先天的,与生俱来的反射。

条件反射经典性条件反射M:经典性条件反射。

(当条件刺激成为无条件刺激的信号,有机体对这个信号起反应。

)条件刺激与无条件刺激时间接近;条件刺激的预测性。

这种现象称为“泛化”。

(一朝被蛇咬,十年怕井绳)叫做“分化”。

叫做“强化”。

只要开头刺激出现,后面一连串反应就可以一次出现,巴普洛夫把这种现象叫做“动力定型”。

(开车,早操)工具性条件反射M:工具性条件反射和经典型条件反射的关系:共同规律:最根本的共同点是都需要强化,不强化,就消退;消退后有都会自然恢复,都可以建立初级强化;都有泛化和分化。

不同点:1.无条件刺激是否明确。

经典:无条件刺激很明显。

工具:由身体内部某些情况(内驱力)。

2.强化是与刺激有关还是与反应有关。

经典:强化与刺激有关。

工具:强化只与反应有关。

3.反应方式不同。

经典:反应是先天固有的。

工具:反应是在学习过程中形成的。

强化时程表J:主要分五种:1.正确的反应每次均予以强化2.定比间隔强化3.定时间隔强化4.不定比间隔强化5.不定时间隔强化两种信号系统:第一信号系统第二信号系统第四节中枢神经活动的基本过程和基本规律非条件性抑制:外抑制M:额外刺激物出现,对正在进行的条件反射发生的抑制称为外抑制。

超限抑制M:当刺激过强、过多或作用时间过久时,神经细胞不但不能引起兴奋,反而会发条件性抑制:消退抑制M:条件反射由于没有受到强化而发生的抑制叫做消退抑制。

第二章心理的生理基础第一节神经系统一、神经元1.神经系统是心理活动的主要物质基础。

人的一切活动,都要通过神经系统的活动来实现。

2.神经元——即神经细胞,是神经系统最基本的结构和功能单位。

一个典型的神经元由细胞体、轴突和树突三部分组成。

神经元具有接受刺激、传递信息和整合信息的功能。

3.轴突通常又称为神经纤维。

4.神经元根据其功能特性,可以分为感觉(传入)神经元、运动(传出)神经元和联络神经元。

5.突触——两个神经元接触的部位,是控制信息传递的关键部位。

不同神经元之间的联系是通过突触进行的。

6.神经细胞的膜有一定的通透性,在一般情况下,它不让正离子进入,也不让负离子出去,保持膜内外的电位差,叫做极化状态。

二、中枢神经系统和周围神经系统1.人的神经系统可以分为中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统包括脑和脊髓,周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物性神经。

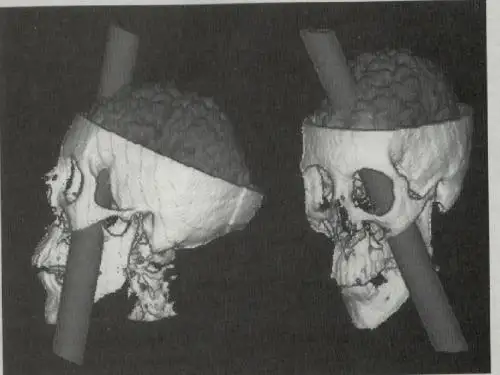

2.人脑包括延脑、脑桥、中脑、间脑、小脑和大脑。

通常把前三部分合称为脑干。

网状结构在脑干中占很大比例,它由灰质和白质相混杂而成。

3.间脑被称为在脑的中间,包括丘脑和下丘脑。

4.人的小脑有维持身体平衡、调节肌肉紧张和协调人的随意运动的能力。

5.人的大脑的两个半球表面覆盖着面积很大的灰质,称为大脑皮层。

6.大脑中枢——人的大脑是中枢神经系统中的最大结构,大脑皮层是脑的最高级部位,是心理活动的最重要器官。

大脑半球表面有三条重要的沟裂:外侧裂、中央沟、顶枕裂,这三条沟裂将大脑皮层划分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶四个大区。

7.听觉中枢——位于颞叶。

视觉中枢位于枕叶。

第二节反射和反射弧1.反射和反射弧——反射是有机体的中枢神经系统对一定的外界刺激所作的有规律的应答。

反射是神经系统活动最基本的方式。

2.执行反射的全部神经结构叫做反射弧,一般包括五个部分:感受器、传入神经纤维、中枢、传出神经纤维和效应器。

3.反射有同时进行的两条渠道:反射弧的特殊通路和非特殊通路。

非特殊通路是通过脑干网状结构来实现的。

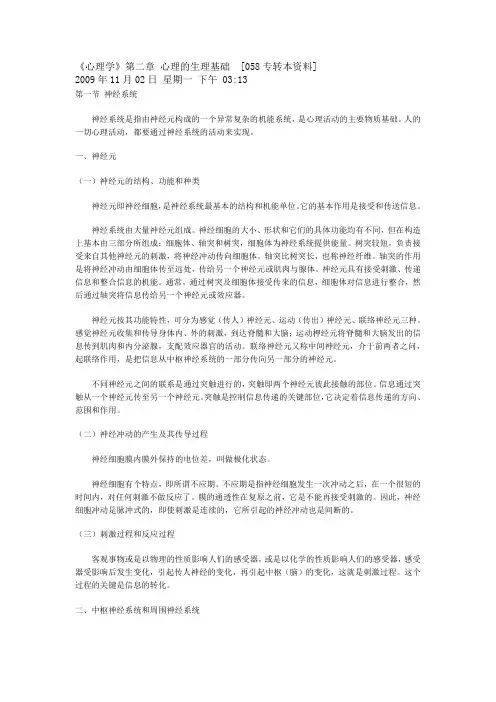

《心理学》第二章心理的生理基础[058专转本资料]2009年11月02日星期一下午 03:13第一节神经系统神经系统是指由神经元构成的一个异常复杂的机能系统,是心理活动的主要物质基础。

人的一切心理活动,都要通过神经系统的活动来实现。

一、神经元(一)神经元的结构、功能和种类神经元即神经细胞,是神经系统最基本的结构和机能单位。

它的基本作用是接受和传送信息。

神经系统由大量神经元组成。

神经细胞的大小、形状和它们的具体功能均有不同,但在构造上基本由三部分所组成:细胞体、轴突和树突,细胞体为神经系统提供能量。

树突较短,负责接受来自其他神经元的刺激,将神经冲动传向细胞体。

轴突比树突长,也称神经纤维。

轴突的作用是将神经冲动由细胞体传至远处,传给另一个神经元或肌肉与腺体。

神经元具有接受刺激、传递信息和整合信息的机能。

通常,通过树突及细胞体接受传来的信息,细胞体对信息进行整合,然后通过轴突将信息传给另一个神经元或效应器。

神经元按其功能特性,可分为感觉(传人)神经元、运动(传出)神经元、联络神经元三种。

感觉神经元收集和传导身体内、外的刺激,到达脊髓和大脑;运动柙经元将脊髓和大脑发出的信息传到肌肉和内分泌腺,支配效应器官的活动。

联络神经元又称中间神经元,介于前两者之问,起联络作用,是把信息从中枢神经系统的一部分传向另一部分的神经元。

不同神经元之间的联系是通过突触进行的,突触即两个神经元彼此接触的部位。

信息通过突触从一个神经元传至另一个神经元。

突触是控制信息传递的关键部位,它决定着信息传递的方向、范围和作用。

(二)神经冲动的产生及其传导过程神经细胞膜内膜外保持的电位差,叫做极化状态。

神经细胞有个特点,即所谓不应期。

不应期是指神经细胞发生一次冲动之后,在一个很短的时间内,对任何刺激不做反应了。

膜的通透性在复原之前,它是不能再接受刺激的。

因此,神经细胞冲动是脉冲式的,即使刺激是连续的,它所引起的神经冲动也是间断的。

(三)刺激过程和反应过程客观事物或是以物理的性质影响人们的感受器,或是以化学的性质影响人们的感受器,感受器受影响后发生变化,引起传人神经的变化,再引起中枢(脑)的变化,这就是刺激过程。

普通心理学名词解释第一章心理学的对象心理过程:是指人的心理活动发生、发展的过程。

认识过程:是人通过感觉、知觉、记忆、思维、想象等形式反映客观事物的特性、联系或关系的过程。

感觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

知觉:是人对事物的各种属性、各个部分以及它们之间关系的综合的、整体的直接反映。

记忆:是经验的印留、保持和再作用的过程。

思维:是人脑对客观事物本质属性与规律的概括、间接的反映。

想象:是人脑对已储存的表象加上改造形成新形象的过程。

情绪和情感:对待所认识的客观事物总是持有一定的态度,人对这种态度的体验就是情绪和情感。

意志:是人自觉地确定目的,并根据目的调节和支配自己的行动,克服困难以实现预定目的的心理过程。

注意:是心理活动对一定对象的指向和集中。

个性心理特征:是在个体身上表现出来的比较稳定的心理特点,包括能力、气质和性格。

能力:是个人顺利完成一定活动所必备的心理条件,是一种相对稳定的个性心理特征。

气质:指在人的心理活动和行为中表现的稳定的动力特点。

性格:是表现在个人对现实的态度和行为方式上的较为稳定而有核心意义的心理特征。

客观性原则:客观性原则实际上就是实事求是原则。

测量:是指心理或行为可以被科学地观察和记录。

发展性原则:辩证唯物主义认为,客观事物是不断运动、变化和发展的那么,作为对客观事物反映心理也是发展变化的。

系统性原则:对心理现象的研究必须在各个因素的前后联系、相互作用的关系中去分析认识。

教育性原则:在进行心理研究时,研究的选题、实用的方法和程序不应损坏被试(即被研究者的身心发展的,即以人为研究对象进行心理分析时,在选择方法对被试身心是否产生不良影响。

观察法:有目的、有打算地观察被试在一定的条件下言行的变化,作出详实的记录,然后进行分析、处理,从而判断其心理活动的方法。

实验法:按照研究目的,有打算地严厉控制或创设条件去主动引发或改变被试的心理活动,从而进行分析研究的方法。

第二章心理的生理基础【考试要求】通过对本章的学习,了解神经元的概念、结构、功能与种类,神经冲动的产生及其传导过程,中枢神经系统与周围神经系统的结构与功能;掌握反射与反射弧的概念与结构,特殊通路、非特殊通路和环形通路,条件反射、无条件反射的概念区别,经典性条件反射与工具性条件反射的概念和关系;掌握两种信号系统的概念、联系,能正确区分第一信号系统和第二信号系统;熟悉中枢神活动的基本过程和基本规律,掌握非条件性抑制(外抑制、超限抑制)和条件抑制(消退抑制、分化抑制)的概念并且能正确进行区分;掌握扩散和集中与相互诱导(正诱导、负诱导)的概念并能根据具体事例进行区分;能联系实际分析强化时程表在教育教学中的应用。

【大纲内容与重点】第一节神经系统神经系统是指由神经元构成的一个异常复杂的机能系统,是心理活动的主要物质基础。

人的一切心理活动,都要通过神经系统的活动来实现。

一、神经元(一)神经元的结构、功能和种类神经元即神经细胞,是神经系统最基本的结构和机能单位。

它的基本作用是接受和传送信息。

神经系统由大量神经元组成。

神经细胞的大小、形状和它们的具体功能均有不同,但在构造上基本由三部分所组成:细胞体、轴突和树突,细胞体为神经系统提供能量。

树突较短,负责接受来自其他神经元的刺激,将神经冲动传向细胞体。

轴突比树突长,也称神经纤维。

轴突的作用是将神经冲动由细胞体传至远处,传给另一个神经元或肌肉与腺体。

神经元具有接受刺激、传递信息和整合信息的机能。

通常,通过树突及细胞体接受传来的信息,细胞体对信息进行整合,然后通过轴突将信息传给另一个神经元或效应器。

神经元按其功能特性,可分为感觉(传人)神经元、运动(传出)神经元、联络神经元三种。

感觉神经元收集和传导身体内、外的刺激,到达脊髓和大脑;运动柙经元将脊髓和大脑发出的信息传到肌肉和内分泌腺,支配效应器官的活动。

联络神经元又称中间神经元,介于前两者之问,起联络作用,是把信息从中枢神经系统的一部分传向另一部分的神经元。

不同神经元之间的联系是通过突触进行的,突触即两个神经元彼此接触的部位。

信息通过突触从一个神经元传至另一个神经元。

突触是控制信息传递的关键部位,它决定着信息传递的方向、范围和作用。

(二)神经冲动的产生及其传导过程、神经细胞膜内膜外保持的电位差,叫做极化状态。

神经细胞有个特点,即所谓不应期。

不应期是指神经细胞发生一次冲动之后,在一个很短的时间内,对任何刺激不做反应了。

膜的通透性在复原之前,它是不能再接受刺激的。

因此,神经细胞冲动是脉冲式的,即使刺激是连续的,它所引起的神经冲动也是间断的。

(三)刺激过程和反应过程客观事物或是以物理的性质影响人们的感受器,或是以化学的性质影响人们的感受器,感受器受影响后发生变化,引起传人神经的变化,再引起中枢(脑)的变化,这就是刺激过程。

这个过程的关键是信息的转化。

二、中枢神经系统和周围神经系统人的神经系统可分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。

中枢神经系统包括脑和脊髓,周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物性神经。

周围神经系统分布于全身,把脑和脊髓与全身其他器官联系起来。

(一)中枢神经系统的结构及功能1.脊髓及其功能。

脊髓是中枢神经系统的最低部位,脊髓的基本功能是进行反射活动(如排泄、膝跳反射等)和传导神经冲动。

2.脑的结构和功能。

人脑包括延脑、脑桥、中脑、间脑、小脑和大脑六部分。

通常把前三部分合称为脑干。

脑干既是大脑、小脑与脊髓相联系的重要通路,又是许多重要内脏器官的神经中枢。

延脑为脑千的最下部,是脑的最后部分。

脑桥在延脑的上方,它位于延脑与中脑之间,是中枢神经与周围神经之间传递信息的必经之地。

它对人的睡眠具有调节和控制的作用。

中脑位于丘脑底部,小脑和脑桥之间。

它对躯体运动和内脏活动起调节作用,与睡眠、觉醒等活动有密切关系。

间脑位于中脑上方,主要包括丘脑和下丘脑。

丘脑是人体传人冲动的转换站。

又称低级感觉中枢。

下丘脑是调节交感神经和副交感神经的主要皮下中枢,调节内脏活动,也是调节内分泌活动的主要环节,下丘脑有些部位具有分泌激素的功能。

下丘脑的一些部位与觉醒和睡眠的节律有关。

人的小脑位于大脑的后下方和脑桥的背侧,分左右两半球。

小脑与延脑、脑桥、中脑均有复杂的纤维联系。

它有维持身体平衡、调节肌肉紧张和协调入的随意运动的机能。

在大脑半球内侧面有一个穹窿形的脑回,因其位于大脑与间脑交替处的边缘故称为边缘叶,边缘叶与附近皮层及有关皮下结构形成一个统一的机能系统,称边缘系统。

它的功能是:①个体保存和种族保存;②调节内脏活动和情绪活动;③参与记忆活动;④感觉的整合。

3·大脑皮层。

大脑皮层是脑的最高级部位,是心理活动的最重要器官。

大脑半球表面有三条重要的沟裂:外侧裂、中央沟、顶枕裂。

这三条沟裂将大脑皮层划分为几个大区,叫做叶。

中央沟前方、大脑外侧裂以上是额叶;大脑外侧裂以下是颞叶;顶枕裂以后是枕叶;中央沟以后、大脑外侧裂以上和顶枕裂前方是顶叶。

大脑皮层的主要机能中枢有:躯体运动中枢,躯体感觉中枢,视觉中枢,听觉中枢,运动性语言中枢,听觉性语言中枢,视觉性语言中枢,书写中枢。

(二)周围神经系统的结构及功能周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物性神经系统。

脑神经有12对,与头、面部的运动和感觉有关。

脊神经有31对,与躯体感觉和身体运动有关。

植物性神经系统也叫自主神经系统,植物性神经系统又分为交感神经系统和副交感神经系统,交感神经和副交感神经在机能上具有拮抗性质。

第二节反射和反射弧一、反射一切心理现象按其产生的方式来说都是反射。

反射是神经系统活动最基本的方式,是有机体借助中枢神经系统对一定的外界刺激作出的规律性应答活动。

二、反射弧及其结构执行反射的全部神经结构叫做反射弧。

反射弧是由五个部分组成的,即:感受器、传入神经纤维、中枢、传出神经纤维和效应器。

感受器是指直接接受刺激作用的器官。

效应器是执行反射动作的器官。

其余部分是神经传导通和中枢过程。

三、反射弧的特殊通路和非特殊通路反射弧的神经传导通路有两种渠道,一种是特殊通路,一种是非特殊通路。

特殊通路是由特定的神经纤维,把感受器中特定的感受细胞与大脑皮层相应中枢的特定神经细胞联系起来,使感受器与大脑皮层相对应中枢形成了空间对应关系。

这种由一定刺激经过一定神经纤维通到脑的一定部位的神经联系就叫做特殊的传人通路。

非特殊通路是通过脑干的网状结构来实现的。

四、反射弧的环形通路任何一个比较复杂的反射活动,都不是一次就能完成单方向的传导,而是在传人或传出,以致高、低中枢之间都要往返传递好几遍,使感受器更好的接收刺激。

第三节无条件反射和条件反射一、无条件反射无条件反射是先天的、与生俱来的反射,又称非条件反射。

无条件反射是机体和环境之间的比较恒定的联系。

无条件反射对每个个体来说是生来具有、不学而能的。

它的反射弧是一种生来就有的固定的神经联系。

所谓无条件反射就是在遇到某种刺激时_定发生某种反应。

无条件反射是动物维持生命所必需的。

二、条件反射条件反射是后天的、在个体生活过程中获得的反射。

条件反射是高等动物在无条件反射的基础上形成的反射。

它是动物个体生活过程中为适应环境的变化而暂时建立起来的神经联系。

条件反射又可分成经典性条件反射和工具性条件反射。

(一)经典性条件反射经典性条件反射是指一个原来并不能引起某种本能反射的中性刺激物,由于它总是伴随某个能引起该本能反射的刺激物出现,如此多次重复之后,这个中性刺激物也能引起该本能反射。

巴甫洛夫称这种反射为条件反射或条件作用。

后人称之为经典性条件反射或经典性条件作用。

巴甫洛夫关于条件反射的情况所发现的,首先有泛化和分化。

条件反射的泛化是指任何一个刺激物一旦成为条件刺激物后,在初期不仅本身能引起条件反射,而且和它相近似的刺激物初次作用时,也会产生条件反射,这种现象叫泛化。

条件反射形成的后期,用于条件刺激相类似的刺激物不再能引起同样的条件反射,这种现象叫做分化。

形成条件反射的基本条件就是无条件刺激物与中性刺激物在时间上的反复结合,这个过程称为强化。

如果多次单独使用条件刺激而不加以强化,条件反射便会逐渐消退。

要形成条件反射,除需要多次强化外,还需要神经系统的正常活动。

如果停止强化,动物已经建立起来为获得强化物(如食物)而进行的活动(也叫反应)就会减弱或停止,这种现象称为条件反射的消退。

本来是由一连串刺激形成的一连串反应,训练巩固以后,只要开头刺激出现,后面一连串反应就可以依次出现,巴甫洛夫把这种现象叫做动力定型。

(二)工具性条件反射1.工具性条件反射的形成。

工具性条件反射又称操作性条件反射或工具性条件作用,是指在一定刺激情境中,如果动物反应的后果能满足其某种需要,则以后它的这种反应出现几率就会提高。

工具性条件反射是有机体在后天生活过程中通过学习而形成的一种反应。

2.工具性条件反射与经典性条件反射的关系。

二者的共同点:它们都是在一定条件下建立起来的反射,而最根本的共同点是都需要强化,不强化就消退,在消退后又都会自然恢复。

二者的不同之处:①无条件刺激是否明确。

②强化是与刺激有关,还是与反应有关。

在经典性条件反射中,强化是同刺激有关,并出现在反应之前;而在工具性条件反射中,强化只同反应(操作)有关,而且出现在反应之后。

③反应方式不同。

在经典性条件反射时,动物往往被束缚着,是被动地接受刺激,反应是先天固有的。

在工具性条件反射过程中,动物可以自由活动,它通过主动操作来达到一定的目的,反应是在练习过程中形成的。

在现实生活中,一个复杂的反射活动,往往既包含有经典性条件反射,也包含有工具性条件反射。

3.强化时程表。

斯金纳认为强化是行为形成和改变的最根本规律。

通过试验,发现强化安排的效果主要取决于其时间和次数的分配,他把这种分配叫做强化时程表。

斯金纳把强化时程表主要分为五种:①正确的反应每次均予以强化。

②定比间隔强化。

即正确反应不是每次出现均予以强化,而是按一定次数比率予以强化。

③定时间隔强化。

即不管正确反应的次数,而是按一定时间间隔予以强化。

④不定比间隔强化。

即以次数不定的间隔来强化。

它的效果最好。

⑤不定时间隔强化。

即以不定长的时间间隔来强化。

三、两种信号系统信号从性质上可以分为两类:一类是第一信号,又称现实信号,指的是直接作用于感觉器官的具体的条件刺激物。

另一类是第二信号,指人类特有的言语文字,它可以代替第一信号引起条件反射,是第一信号的信号。

据此,可将人的条件反射系统分为第一信号系统和第二信号系统。

(一)第一信号系统用具体事物作为条件刺激物所形成的条件反射系统叫做第一信号系统。

它是人与动物先天具有的。

(二)第二信号系统用语词作为条件刺激物所形成的条件反射系统叫做第二信号系统。

它是人所特有的。

词与具体刺激物密切联系着。

掌握语词的人,在一般情况下,总是两种信号系统协同活动。