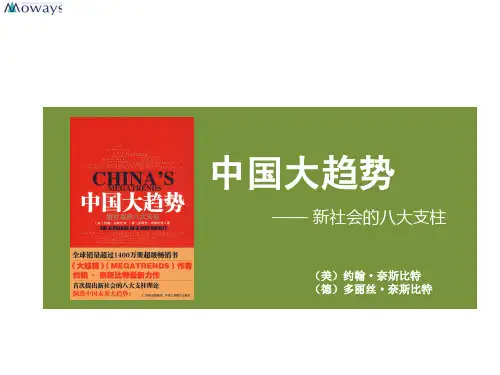

约翰.奈斯比特《中国大趋势》

- 格式:ppt

- 大小:977.50 KB

- 文档页数:4

第20课新中国的民主政治建立一.选择题1.美国学者约翰·奈斯比特在?中国大趋势?中认为,民主的含义就是“人民说了算〞、“人民是统治者〞、“民主意味着人民政治者国家〞。

下述最能反映这一观点的是( ) A.基层群众自治制度 B.民族区域自治制度C.人民代表大会制度 D.中国共产党指导的多党合作和政治协商制度2.方寸之间记录历史,下面是四枚主题为?20世纪回忆?的邮票,再现了中国民主革命时期的重大历史事件。

这些事件发生时间最晚的是( )3.1953年中共山西长治市委宣传部普选传单:“旧社会,太可恨,不把妇女来当人!新社会,大改变,男女都有平等权。

积极参加大普选,认真行使民主权。

〞这主要是为了( )B.进展民主训练,理论新民主主义D.解放妇女,建立男女平等新社会4.有这样一首长诗:“祖国,您在哪里?……在西藏和平解放的签字笔里,在雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江的雄壮歌声里,在新宪法散发出的阵阵书香里……〞诗中“新宪法〞指的是( ) A.1954年宪法 B.?共同纲领?C.1982年宪法D.?中华民国临时约法?5.“这个宪法以1949年的中国人民政治协商会议共同纲领为根底,又是共同纲领的开展。

〞这部宪法的“开展〞主要表达在( )A.实行人民民主专政 B.确立了中国共产党的指导C.以工农联盟为根底 D.明确了我国的社会主义性质6.1954年,中国人民政治协商会议不再拥有立法职能,此后,政协会议便成为人民民主统一战线组织。

这主要是因为( )7.海南省的行政区划中包括4个黎族自治县和2个苗族自治县。

由此可以看出我国在少数民族聚居地区实行( )8.下表是中国历史上空前的规模宏大的民主选举运动的局部数据。

这次选举是为了召开( )C.1949年中国人民政治协商会议 D.1954年人民代表大会9.?中华人民共和国宪法?与?中国人民政治协商会议共同纲领?的最大不同是( )A.所表达的社会主义的原那么 B.制定机构不同C.所表达的人民民主的原那么 D.中国政治制度的变化10.中华人民共和国成立后某一时期,作为统一战线的政治组织——人民政协继续起着调整阶级关系、缓和社会矛盾的作用。

江苏省苏州市姑苏区2024-2025学年九年级上册期初测试历史卷一、选择题1.如如表,说明( )时间史事1895年甲午战争中国惨败1896年清廷派遣13名留学生赴日1901年东渡日本的留学生猛增到1300余人1905年留日学生上升至8000余人A.民族危机助推赴日留学浪潮的出现B.赴日留学生人数占比居全国首位C.中日两国政府一直保持着友好关系D.留日学生推动中国近代社会发展2.英国等西方资本主义国家对广州港掠夺原料、倾销商品、鸦片走私逐渐“合法化”,华工贸易逐渐猖獗,加上香港、上海等港口崛起,广州在近代衰落的起点是( )A.《南京条约》的签订B.《望厦条约》的签订C.《天津条约》的签订D.《北京条约》的签订3.这次军事行动,部队从东南的群山之间到达西北的黄土高原,走了一个大写的“L”,只有红军的道路才是解放他们的道路”。

这次军事行动( )A.标志着党创建人民军队的开始B.把中国革命的重心转移到了农村地区C.是党的历史上生死攸关的转折点D.使中国革命转危为安4.毛泽东在《纪念孙中山先生》一文中称孙中山是伟大的革命先行者。

其中“先行”二字体现在孙中山( )①最早提出推翻清政府的专制统治,拯救中国的革命目标②最早采取武装反抗清政府的斗争方式③最早提出“驱除鞑虏、恢复中华、创立合众政府”的斗争纲领④最早领导并发动武昌起义,点燃辛亥革命火炬A.①③B.②④C.①②D.③④5.爱国诗人丘逢甲在《春愁》中写道:“四百万人同一哭,去年今日割台湾。

”诗中内容能让人联想起中国近代哪个屈辱条约( )A.《南京条约》B.《瑷珲条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》6.民国时期“西装东装汉装满装,应有尽有;面包蛋糕水饺汤包,反映出近代社会生活变化的特征是( )A.新旧并呈、多元发展B.吃穿住行、应有尽有C.中西结合、自由开放D.新旧交替、民主平等7.五四运动以前,倡导新文化的刊物只有《新青年》《每周评论》《新潮》等少数几种。

《大趋势—改变我们生活的十个新趋向》书籍简介Megatrends:Ten New Directions Transforming Our Lives(1982)一、作者简介约翰·奈斯比特是世界著名的未来学家,埃森哲评选的全球50位管理大师之一,约翰.奈斯比特的阅历丰富,有着哈佛、康奈尔和犹他三所大学的教育背景,他是美国《趋势报告》季刊的发行人,被一些人誉为研究美国社会、经济、政治和技术发展趋势的权威,曾任美国电话电报公司、国际商用机器公司、通用电气公司等大企业的顾问,出版的著作主要有:《大趋势——改变我们生活的十个新趋向》(1982),《新趋势:展望1986年以后的年代》(1986),《2000年大趋势》(1990),他的这几部著作被看作是企业界和经济界决策者的必读书。

其中,《大趋势》与威廉·怀特的《组织的人》、阿尔文·托夫勒的《未来的冲击》并称“能够准确把握时代发展脉搏”的三大巨著。

据《金融时报》证实,约翰·奈斯比特最负盛名的《大趋势》一书中没有一条预言是错误的。

从美国海军陆战队退役之后,约翰·奈斯比特先后进入犹他大学、康奈尔大学和哈佛大学学习,此后曾供职于旧M与柯达公司。

1963年他进军华盛顿,担任肯尼迪总统的教育部助理部长,还曾任约翰逊总统的特别助理。

约翰·奈斯比特还拥有人文科学、科技等领域的15个荣誉博士学位。

约翰·奈斯比特是一个永远响亮的名字,他的未来学著作的销量已经超过1400万册。

这是一位具有全球影响的神奇人物,他曾以《大趋势——改变我们生活的十个新趋向》和《亚洲大趋势》两部著作奠定其作为未来学家的坚实地位,并始终以洞悉一切和敏锐感知未来的能力,永远独领风骚于他同时代的众多学者之上。

他首次提出中国新社会的八大支柱理论,洞悉中国未来大趋势,不仅给了中国信心,也给了世界信心。

二、主要内容该书著者从十个方面论述了美国社会发展趋势, 认为美国社会正在蜕变之中, 目前正处于新旧交替的夹缝时期, 正在进行无情的结构调整这是一部论述人类未来经济信息化的未来学著作。

第一单元 第3课【基础巩固】1.1912年春,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。

按照约法规定,中华民国的主权属于( )A.总统B.总理C.法院D.国民全体【答案】D 【解析】《中华民国临时约法》规定,中华民国的主权属于国民全体,故选D项。

2.梁启超曾说:“(民国初年)官府之文告,政党之宣言,报章之言论,街巷之谈说,道及君主,恒必以恶语冠之随之……”这主要反映出辛亥革命后( )A.国民言论渐趋自由B.民主政体初步建立C.资产阶级地位提高D.共和观念深入人心【答案】D 【解析】根据材料可知,民国初年,社会各界言论批判君主专制,体现了人们普遍反对君主专制,反映了辛亥革命以后民主共和观念深入人心,故D项正确。

3.1928年,国民党的训政时期开始。

对“训政”的说法正确的是( )A.它体现了孙中山的三民主义B.它符合广大人民群众的利益C.训政时期国民党的任务与宪政时期是相同的D.它的实质是一党专政【答案】D 【解析】根据所学知识可知,国民党的所谓“训政”,就是剥夺人民权利的一党专政,故D项正确;国民党的“训政”违背了孙中山“主权在民”的初衷,因而不能体现三民主义,更不会符合广大人民群众的利益,故A、B两项错误;按照孙中山的革命程序论,在军政、训政、宪政时期,国民党的责任和任务不同,故C项错误。

4.国共十年对立时期,中国共产党在革命根据地建立了人民政权,它( )A.使红军摆脱了国民党的白色恐怖B.团结了一些开明地主C.使国民党在政治上更加孤立D.为新中国的政权建设奠定了坚实基础【答案】D 【解析】中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的人民政权使中国共产党在政权建设方面进行了积极的探索,积累了政权建设和管理的经验,这些都为新中国的政权建设奠定了坚实基础,故D项正确;革命根据地人民政权的建立没有使红军摆脱国民党的白色恐怖,故A项错误;国共十年对立时期,地主阶级是革命的对象,故B项错误;C项与材料无关,排除。

《大趋势—改变我们生活的十个新趋向》书籍简介Megatrends:Ten New Directions Transforming Our Lives(1982)一、作者简介约翰·奈斯比特是世界著名的未来学家,埃森哲评选的全球50位管理大师之一,约翰.奈斯比特的阅历丰富,有着哈佛、康奈尔和犹他三所大学的教育背景,他是美国《趋势报告》季刊的发行人,被一些人誉为研究美国社会、经济、政治和技术发展趋势的权威,曾任美国电话电报公司、国际商用机器公司、通用电气公司等大企业的顾问,出版的著作主要有:《大趋势——改变我们生活的十个新趋向》(1982),《新趋势:展望1986年以后的年代》(1986),《2000年大趋势》(1990),他的这几部著作被看作是企业界和经济界决策者的必读书。

其中,《大趋势》与威廉·怀特的《组织的人》、阿尔文·托夫勒的《未来的冲击》并称“能够准确把握时代发展脉搏”的三大巨著。

据《金融时报》证实,约翰·奈斯比特最负盛名的《大趋势》一书中没有一条预言是错误的。

从美国海军陆战队退役之后,约翰·奈斯比特先后进入犹他大学、康奈尔大学和哈佛大学学习,此后曾供职于旧M与柯达公司。

1963年他进军华盛顿,担任肯尼迪总统的教育部助理部长,还曾任约翰逊总统的特别助理。

约翰·奈斯比特还拥有人文科学、科技等领域的15个荣誉博士学位。

约翰·奈斯比特是一个永远响亮的名字,他的未来学著作的销量已经超过1400万册。

这是一位具有全球影响的神奇人物,他曾以《大趋势——改变我们生活的十个新趋向》和《亚洲大趋势》两部著作奠定其作为未来学家的坚实地位,并始终以洞悉一切和敏锐感知未来的能力,永远独领风骚于他同时代的众多学者之上。

他首次提出中国新社会的八大支柱理论,洞悉中国未来大趋势,不仅给了中国信心,也给了世界信心。

二、主要内容该书著者从十个方面论述了美国社会发展趋势, 认为美国社会正在蜕变之中, 目前正处于新旧交替的夹缝时期, 正在进行无情的结构调整这是一部论述人类未来经济信息化的未来学著作。

人教版八年级道德与法治下册期中测试卷一、选择题(每小题3分,共45分)1. 某次会议的最后一天,来自清华大学的张奚若教授提出,“中华人民民主共和国”名字太长,不如就叫“中华人民共和国”,有了“人民”就可以不要“民主”二字,因为“人民”这个概念就已经将民主的意思表达出来了。

据以上信息判断该次会议是()A. 中共七届二中全会B. 中国人民政治协商会议第一届全体会议C. 中央人民政府委员会第一次会议D. 第一届全国人民代表大会2. 美国作家约翰·托兰在《漫长的战斗:美国人眼中的朝鲜战争》中指出:“中国出兵朝鲜,是出于国家利益的考虑,是不得已。

”下列关于我国出兵朝鲜的原因中与此相一致的是()A. 为了打击美帝国主义的侵略野心B. 为了抗美援朝C. 为了保家卫国D. 为了朝鲜半岛的和平稳定3. “在1950—1952年间,总产量以每年15%的速度递增,1952年增幅最高。

增长的主要原因是政治秩序的建立以及贸易和交通运输的恢复。

”这里建立的“政治秩序”指的是()A. 新中国的成立B. 土地改革的完成C. “一五”计划的实施D. 三大改造的完成4. 美国学者约翰·奈斯比特等人的著作《中国大趋势:新社会的八大支柱》一书中指出,民主的含义就是“人民说了算”“人民是统治者”“民主意味着人民统治国家”。

下列选项中最能反映这一观点的是()A. 1956年底,社会主义基本制度在我国建立起来B. 实行民族区域自治制度C. 建立起人民代表大会制度D. 采取依法治国的基本方略5. 中华人民共和国成立以来,党和政府对我国农村政策进行了四次重大调整。

下面哪一次调整从根本上改变了农村土地所有制的性质()A. 土地改革B. 对农业的社会主义改造C. 人民公社化运动D. 实行家庭联产承包责任制6. 全面建设社会主义时期,“他助人为乐的大爱行动,回答了‘怎样做人,为谁活着’这个根本问题,赋予了自己22年生命以无限的长度”。

《大趋势》精彩思想语录约翰•奈斯比特(JohnNaisbitt)生于1930年,是世界著名的未来学家,埃森哲杂志评选的全球50位管理大师之一。

其作品《大趋势》(Megatrends)曾是风靡全球的畅销书之一,被翻译成57种文字在海内外广为流传,销售1400万册。

约翰•奈斯比特的阅历丰富,他有着哈佛、康奈尔和犹他三所大学的教育背景,曾为美国前总统肯尼迪担当主管教育的助理秘书,前总统约翰逊的特别助理,曾在美国IBM和柯达公司任职,对中国问题有深入研究。

他在哈佛大学、莫斯科大学当过访问学者,目前是南京大学的客座教授,同时还是许多跨国大公司高层及政府高官的顾问。

约翰.奈斯比特的作品能够引领未来,有助于人们在高科技时代寻求人性的意义,让我们有勇气向前迈步。

奈氏《大趋势》中的观点:1.从农民到工人,再到职员,这就是美国的简史。

2.在工业社会里,战略资源是资本。

在信息社会里,战略资源是信息。

3.经济转型的过渡时期正是创业精神最旺盛的时期。

4.我们现在大量生产信息,正如过去我们大量生产汽车一样。

而这种知识是我们经济社会驱动力。

5.新的权力来源不是少数人手中的金钱,而是多数人手中的信息。

6.知识不适用于守恒定律。

知识可以被创造出来,可以被毁掉,而最重要的是它有合作增强的作用,也就是说整体的值大于部分的和。

7.信息不仅可以再生,而且可以自生。

8.在农业社会,人们习惯向过去看,依赖过去的经验。

在工业社会,人们更注重现在。

在信息社会,我们必须关注将来。

9.律师和海狸一样,他们进入了溪流,就堵住了河水。

10.我们被信息淹没,但是却渴求知识。

11.信息处理行业提供一种中介,而不是信息本身。

12.将来,读者不会接受编辑让他们看的东西,而是告诉编辑,他们想看什么。

13.新的信息技术首先用来解决旧工业上的问题,然后再发展出新的使用方法。

14.在信息社会,我们比以往更需要具备基本的读写技巧。

15.在电脑时代,我们所处理的是与电子有关的概念空间,而不是与汽车有关的物质空间。

高三历史太平天国运动试题1.范文澜的《太平天国革命运动》在概括太平天国革命失败的根本原因时说:“宗派、等级、享乐主义三种思想,总根源在农民阶级消极方面的狭隘性、保守性、私有性……正是这些特性的反映,也决定了太平天国的必然崩溃。

”最能体现“这些特性”的是()A.金田起义B.定都天京C.天京变乱D.提出《资政新篇》【答案】 C【解析】天京变乱反映了农民小生产者导致的阶级局限性。

C与材料的意思相符。

2.朱维铮在《重读中国近代史》中有这样的叙述:“(缔造者们)言辞的崇高与行为的凶暴,平等的许诺与特权的森严,恰成对比,越来越使渴望解脱重重压迫的贫民失望。

”这一观点最有可能用来描述近代中国的A.鸦片战争B.太平天国运动C.义和团运动D.辛亥革命【答案】B【解析】材料中的“平等的许诺与特权的森严”、“贫民失望”与“行为的凶暴”可以让我们推断出这是一场代表贫民利益的暴力革命,所以结合所学知道应该指太平天国运动。

【考点】近代中国的民主革命••太平天国运动•太平天国运动的结果。

3.经济朱维铮在《重读中国近代史》中有这样的叙述:“(缔造者们)言辞的崇高与行为的凶暴,平等的许诺与特权的森严,恰成对比,越来越使渴望解脱重重压迫的贫民失望。

”这一观点最有可能用来描述近代中国的A.鸦片战争B.太平天国运动C.义和团运动D.辛亥革命【答案】B【解析】由材料中“贫民失望”可判断此运动应是农民运动,结合题干中发动者宣传的是实现平等,但实际建立的是森严的等级制,联系所学知识综合分析,进而判断是太平天国运动。

【考点】近代中国的民主革命·1840至1900年间西方列强侵略与中国人民的反抗斗争·太平天国运动4.太平天国运动中,一方面在《天朝田亩制度》提出“天下人”平分“天下田”;但也颁布法令:“贵贱宜分上下,制度必判尊卑。

”这说明太平天国A.比较注重加强法律制度建设B.经济政策与政治制度脱节C.政策法令具有极大随意性D.未脱离传统农民起义的范畴【答案】D【解析】本题主要考查对太平天国经济制度与政治制度的准确理解。

高三历史寒假作业(二)一、选择题,每小题的四个选项中,只有一项符合题意。

1.陆游诗《纵笔》:“行省当年驻陇头,腐儒随牒亦西游。

”有同学据此认为行省制度开始于宋代。

下列说法正确的是:A.文学作品的史料价值较低,不宜采信B.宋代行省与元代行省同名异物,没有任何联系C.利用以诗证史的方法可证明行省制度头在宋代D.元代吸收了前代地方统治经验2.甲午战争后,李鸿章曾试图派出使节谒见英国女王,希望英王出面劝止日本割占台湾。

但是英国政府拒绝此次觐见,声称:“君主接见外国使节,不符合一般外交惯例,也不合乎英国宫廷习惯。

”这次外交失败的实际原因可能是A.英国默许和支持日本对华侵略 B.英国女王是“虚君”,统而不治C.不符合国际外交惯例 D.李鸿章缺乏国际外交常识3.美国学者约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》一书中反复强调,民主的含义就是“人民说了算”,“人民是统治者”,“民主意味着人民统治国家”。

下列选项中最能反映这一观点的是A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 B.民族区域自治制度C.人民代表大会制度 D.依法治国的方略4.要撰写一篇有关公元前5世纪至公元前4世纪上半叶欧洲历史与文化的文章,最恰当的标题是A.雅典民主政治的繁荣 B.罗马帝国统治的兴衰C.希腊城邦时代的来临 D.克利斯提尼改革始末5.将下列两幅图结合起来,它们所反映的主题是A.科学社会主义理论诞生 B.巴黎公社革命C.二月革命推翻沙皇统治 D.俄国取得十月革命的胜利6.右图是某同学的历史课堂笔记,其中遗漏的知识点应该是A.摆脱苏联的经济制裁B.抗衡美国的政治控制C.世界经济一体化加快D.欧洲资源的严重不足7.“苏联的军事力量,以及它在西方人中间引起的恐惧,长期地模糊了这两个争夺者之间根本的不对称性。

”这种“根本的不对称性”主要表现在A.同盟力量的差距 B.意识形态的对立C.军事力量的失衡 D.经济水平的差距8.《重返五四现场》中记载“噩耗传来,有如当头一棒,天旋地转,青年学生尤为愤慨,以至演成1919年5月4日的北京示威运动。

11学前本丁敏桂中国大趋势读后感这本书是大一时候读的,那时候老师推荐我们读一些有关中国政治的书,《中国大趋势》就是他鼎力推荐的书目之一。

当时也是好奇,于是就借过来看了一看。

临近期末比较匆忙,因此对这本书也没有很深地去探究,只是粗略的翻了翻。

找出当时写下的寥寥的读书札记,便也回忆起一些来。

这本书的作者是约翰·奈斯比特,读这本书之前,我根本没有听说过这个人,可能是因为自己平常也不关心这些的原因。

后来了解到他是世界著名的未来学家,《大趋势》是他的主要代表作,分析的是当时美国的政治、经济、社会、文化,它准确的预测了美国后来的发展。

因此《中国大趋势》这本书一出来也受到了全球读者的眼光。

加之改革开放以来,中国的进步全世界有目共睹,成为能与美国抗衡的唯一一个发展中国家,中国的未来发展前景如何必定引起全球的关注。

书中作者分析了中国改革开放以来取得巨大成就的原因,并从八个方面进行了分析。

这八个方面分别是:一、解放思想。

第一次看到这四个字,我就想到了邓小平在十一届三中全会前的中央工作会议上做的报告《解放思想,实事求是,团结一致向前看》。

的确讲的就是一个意思,只有解放了思想才能为之后我们三十年的改革开放工作提供源源不断的动力。

二、“自上而下”和“自下而上”的结合。

说实话,我这一章看了好几遍,就是看不怎么懂,后来大概知道了一些,说的是中国的纵向民主。

那纵向民主又是什么呢?我觉得这个就好像老师跟学生,教师在上面教,但是一节课准备的内容就只有那么多,也就是自上而下的就只有那么多,那如果学生想要知道的更多,就必须提出自己的问题,看法,和意见,然后在与教师交流中得知更加广阔的知识,这样的自下而上和自上而下的结合就会创造出最大化的知识。

实际上再简单点说,这就是集中和民主的关系,既要集中也要民主。

而且这种结合也是中国的历史背景和文化背景决定的,综合了这些,中国这些年才有了如有此巨大的发展。

三、规划“森林”,让“树木”自由生长。

考前强化训练三现代中国的民主政治建设与外交成就一、选择题1.新中国成立后,黄炎培欣然接受政务院副总理兼轻工部部长,他儿子问他为什么年过七旬却做起官来,他回答说:人民政府是人民的政府,是自家的政府。

自家的事,需要人做时,自家人不应该不做,是做事,不是做官。

这表明A.人民代表大会制度满足了人民当家做主的愿望B.多党合作和政治协商制度调动了民主人士积极性C.出席政治协商会议的民主人士代表居大多数D.中国共产党实行了与民主党派“长期共存、互相监督”方针【解析】B 一届“人大”于1954年召开,排除A;C项说法错误;1956年提出该方针,排除D。

B项正确。

2、《人民日报》评论说:国家不分大小强弱,在国际关系中都应该享有平等的权利,它们的主权和领土完整都应该得到尊重,而不应受到侵犯。

……任意摆布亚非人民命运的时代已经一去不复返了。

它评论的是A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.不结盟运动 D.“上海五国机制”【解析】B 从关键词“亚非人民”可知这次会议是亚非会议即万隆会议。

1955年有共同遭遇的亚非29个国家的政府首脑,在印尼的万隆举行国际会议,中国派团参加。

3、在1972年6月斯德哥尔摩召开的首次人类环境会议上,中国代表团发言:“中国政府和人民……坚决反对美帝国主义侵略越南和印度支那,使用化学武器杀伤印度支那人民,破坏人类环境。

”对中国的强烈谴责,美国国务院要求其代表团对之进行淡化处理。

美国这样做主要是因为A.中国综合国力提高 B.美国需要进而改善同中国的关系C.美国认识到环境问题的重要性 D.美国推行灵活务实的外交政策【解析】B 注意时间“1972年6月”。

四个月前,尼克松访华,签署《中美联合公报》,中美关系开始走向正常化。

如果美国在此时与中国针锋相对,势必影响与中关系。

B项符合统一。

4、“在人类文明交流的过程中,不仅需要克服自然的屏障和隔阂,而且需要超越思想的障碍和束缚,更需要克服形形色色的偏见和误解。

”能体现这一思想的我国外交政策有①与苏联等社会主义国家建交②和平共处五项原则的提出③尼克松访华,中美关系缓和④“求同存异”方针的提出A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④【解析】D 新中国建立之初,美、苏为首的两大阵营对立,受意识形态的影响,中国采取“一边倒”的外交方针,坚定地站在社会主义阵营一边,与苏联等社会主义国家建交。

《中国大趋势》读后感2《中国大趋势》读后感2《中国大趋势》读后感2作者认为支撑起中国新社会形态的八根支柱是:①解放思想;②“自上而下”与”;自下而上”的结合;③规划“森林”让”;树木”自由生长;④摸着石头过河;⑤艺术与学术的萌动;⑥融入世界;⑦自由与公平;⑧从奥运金牌到诺贝尔奖。

其中作者最为推崇的是前两根支柱认为解放思想是中国实现了凤凰涅槃、浴火重生的前提;“自上而下”与”;自下而上”的结合是中国有别于西方既定的民主模式而进行的即作者谓之为“纵向民主”的一项极为重要的创举。

作者认为这一”;纵向民主”模式既避免了西方“横向民主”的弊端又契合了中国千百年的文化传统同样具有汲取民智、汇聚民力从而获得源源不断发展动力的民主功能。

作者有如下一段西方与中国发展现状的对比分析大概就是他看好中国发展趋势的重要原因。

即西方国家正在保持着现状而中国正在实现着新的目标;西方国家在很多方面进行思想禁锢而中国正在解放思想;西方国家不断增加间接管制而中国正在减少经济管制和监管;西方国家要想告诉别人他们是问题的解决者而中国是更多机会的寻求者;问题的解决者侧重于过去问题的寻求者则着眼于未来。

西方国家对中国时而恐惧时而妒忌时而排斥所以他们经常心态复杂地攻击中国。

过去的27年我们这个年龄段的人基本都是亲历者对中国的巨变有目共睹不是溢美或诋毁所能够改变的。

如果不出意外的话我们仍有机会担当未来二三十年的见证者。

我们都相信事实胜于雄辩。

为此该书值得一读。

不仅出于对其预言能否成为现实的好奇或是为了猜谜而一定要读懂谜面而是在阅读的过程中将会获得阅读其他书籍所难以获得的有益启示在此罗列几点与大家共享。

首先当今世界对中国的关注与以往有了本质的不同。

马可·波罗时代的西方关注中国是被其游记所误导以为遥远的东方有一个遍地黄金的中央之国希望能到中国车拉船载不劳而获。

近现代西方对中国的关注其善良者会流露一丝的同情与怜悯更多的则是蔑视和厌恶。

《中国大趋势》告诉人们今天的中国引人关注则完全是由于”;中国现象”和“中国奇迹”。

奈斯比特和《大趋势》作者:慈玉鹏来源:《管理学家》2011年第07期在未来学诸贤中,奈斯比特是少见的聪明人。

自从《大趋势——改变我们生活的十个新方向》走红以后,他就把各种“趋势”做得风生水起,而且形成了一个团队,至今依然乐此不疲。

从懵懂少年到成功人士约翰 ·奈斯比特(John Naisbitt)1929年出生于美国犹他州的一个名为格伦伍德(Glenwood)的摩门教部落。

这个部落居住环境闭塞,四周群山环绕,部落成员大都有着七拐八弯的亲戚关系,浓厚的宗教氛围主宰着生活,摩门教规就是一切。

奈斯比特的家境并不好,如果服从命运的安排,他将会成为一名摩门教传教士。

对于憧憬未来的少年来说,越是闭塞的环境,越会激发起探索外部世界的幻想。

奈斯比特没有接受过完整的基础教育,高中四年他只读了一年。

17岁的奈斯比特,受到海军征兵宣传“周游世界”的诱惑,于1946年辍学入伍,开始了自己远离家乡的独立人生。

海军陆战队的服役经历,使他知道了学习的重要性。

退伍后,他考上了犹他大学,学习生物化学专业。

由于没有受过完整的中学教育,他只能迎头赶上,用自己的苦读补课。

显然,奈斯比特有着别人所没有的长处。

在犹他大学,他曾经担任过学生会主席,展示过“激情岁月”的风采。

此后,他又上了哈佛大学和康奈尔大学,在哈佛和康奈尔时,奈斯比特参加了由罗伯特 ·哈钦斯(Robert M. Hutchins)和莫蒂默 ·阿德勒(Mortimer Adler)主编、经典著作基金会(Great books foundation)资助的《西方名著入门》(Great Books of Western World)编辑工作。

也许,参与这套囊括西方人文社会乃至自然研究经典的大型百科全书编辑,真正打开了奈斯比特的眼界(该书至今仍然是西方的经典教材,中国的商务印书馆有9卷本汉译本)。

大学时期,奈斯比特“不务正业”,虽然学的是生物化学,却热衷于文学和写作,以课余发文为乐,打下了很好的文字基础。

约翰·奈斯比特专访:你们有很了不起的故事,但你们没有讲作者: 南方周末记者张英实习生俞峥发自北京2009-09-16 16:36:21来源:南方周末相关新闻“我想见胡锦涛主席”——约翰·奈斯比特正传图片1982年约翰·奈斯比特出版了令中国知识分子兴奋的美国《大趋势》,27年后,80岁的他出版了令他自己得意的《中国大趋势》标签约翰·奈斯比特中国大趋势已有评论21条发表评论收藏推荐给打印字体:大中小富有活力、难以预测、进取心、美丽、雄心勃勃、固执、关注未来、有爱心、很中国的、好奇、机智迂回、坚强——奈斯比特和多丽丝同南方周末记者一起玩了一个拼图填词游戏,描述今天的中国和中国人“我们不研究未来,我不知道什么是研究未来。

几十年来,不断有人给我贴上这样的标签,这实在让我有点尴尬。

我不是巫师喜欢对未来给出答案。

我只是研究不同国家和人民,思考他们的行为、方式,他们做什么,结果会是什么。

”奈斯比特说。

奈斯比特不喜欢别人喊他“未来学家”和“经济学家”,也不愿意回答“何时人民币等于美元”、“中国经济规模何时赶上美国”等这样的问题。

《中国大趋势:新社会的八大支柱》在一周前的北京国际图书博览会上亮相,让约翰·奈斯比特成为海内外媒体追逐的焦点。

出版不到一周,20万册已经销完,出版社准备加印。

“我想这次我们能拿到一些版税了,不像《大趋势》当时有那么多盗版,这就是时代的变化,中国政府在努力打击盗版图书。

1984年我来中国访问,在大学演讲签名时,看到学生们拿的《大趋势》有20多种不同封面。

我觉得人们盗版卖我的书是种恭维,有人问我是不是生气,我说不,我一点不生气,我觉得是种恭维。

”这些天来,约翰·奈斯比特和夫人多丽丝·奈斯比特分别与国务院新闻办主任王晨和前任主任赵启正会谈和对话。

12日下午5点,在国务院新闻办公室的会议室里,约翰·奈斯比特和夫人多丽丝·奈斯比特接受了南方周末记者的专访。