六种石斑鱼核型特征比较和染色体进化研究

- 格式:doc

- 大小:13.24 KB

- 文档页数:3

中国水产科学 2018年7月, 25(4): 737-752 Journal of Fishery Sciences of China研究论文收稿日期: 2018-04-01; 修订日期: 2018-04-16.基金项目: 科技部科技基础性工作专项(2013FY110700); 海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室开放课题(2016001). 作者简介: 丁少雄(1973–), 教授, 从事鱼类资源保护与遗传育种研究. E-mail: sxding@ DOI: 10.3724/SP.J.1118.2018.18110石斑鱼生物学及人工繁育研究进展丁少雄1, 2, 刘巧红1, 3, 吴昊昊2, 曲朦31. 福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心, 福建 厦门 361102;2. 厦门大学 海洋生物多样性与全球变化研究中心, 厦门大学 海洋与地球学院, 福建 厦门 361102;3. 厦门大学 海洋生物制备技术国家地方联合工程实验室, 厦门大学 海洋与地球学院, 福建 厦门 361102 摘要: 石斑鱼(Epinephelidae)是名贵的海产鱼类, 主要栖息于热带亚热带近岸岩滩和珊瑚礁水域, 是岩礁生态系生物群落的重要类群。

本文对国内外石斑鱼类生物学、生态学、渔业资源及人工繁育养殖的研究成果进行梳理, 综合报道石斑鱼类的形态比较特征, 栖息、摄食和繁殖习性, 系统演化与分类, 种类地理分布, 人工繁育等研究进展以及养殖发展概况; 报道全球石斑鱼自然资源明显衰退的现状评估以及对石斑鱼资源保护的共识和相关的渔业管理措施。

此外, 根据作者多年开展的鱼类遗传生物学研究, 指出强化我国海域野生石斑鱼资源保护工作, 深入开展杂交石斑鱼的基础生物学研究, 加强石斑鱼杂交选育行业管理, 是我国石斑鱼渔业产业可持续发展的必要保障。

关键词: 石斑鱼类; 生物学; 资源; 人工繁育; 研究进展中图分类号: S917 文献标志码: A 文章编号: 1005-8737-(2018)04-0737-16石斑鱼(Epinephelidae)是一类具有重要商业价值的鱼类, 广布于三大洋的热带与亚热带海域。

石斑鱼的性别分化和性腺发育机制研究石斑鱼是一种重要的经济性鱼类,在亚洲地区有广泛的养殖和消费市场。

然而,对于石斑鱼的性别分化和性腺发育机制仍存在较多的研究空白。

下面我将就这一主题展开探讨。

一、石斑鱼的性别分化在石斑鱼的性别分化中,存在着许多复杂的调控因素,如遗传因素、环境因素等。

其中,环境因素在形成石斑鱼性别决定中起着至关重要的作用。

比如说,养殖环境的水温、光照、饲料、密度等都会对石斑鱼的性别产生影响。

1.1 温度对石斑鱼性别的影响温度是影响石斑鱼性别决定的主要环境因素之一。

对于大多数石斑鱼而言,较高的水温通常会诱导雄性的发生,而较低的水温会使成鱼分化为雌性。

例如,常见的黑斑石斑鱼,温度在28-36℃之间是典型的雄性环境,而在22-28℃之间则是雌性环境。

这是由于在高温下,睾丸细胞可以继续分裂,而在低温下,卵巢细胞比较容易分裂。

因此,可以通过控制水温来实现养殖石斑鱼时的性别选择。

1.2 光照对石斑鱼性别的影响石斑鱼对于光照的敏感性也是其性别分化和性腺发育机制的重要因素之一。

日照时间和夜晚的亮度这两种因素都会对石斑鱼的性别分化产生影响。

在黑斑石斑鱼中,夜间亮度的增加会促进卵巢的成熟和卵子产生,而在白斑石斑鱼中则是促进睾丸的发育和精子的生产。

1.3 其他环境因素对石斑鱼性别的影响除温度和光照之外,水质、饲料等因素也会对石斑鱼的性别分化产生影响。

在石斑鱼的养殖中,通过控制这些因素,可以调整石斑鱼的性别分布,实现优质种苗的生产。

二、石斑鱼的性腺发育机制在石斑鱼的性腺发育机制研究中,主要研究的是石斑鱼的性腺组织结构、激素调节机制和生殖周期等。

2.1 石斑鱼的性腺组织结构石斑鱼的卵巢和睾丸都是由成排的生殖小叶组成的。

其中,卵巢小叶含有大量的卵母细胞,而睾丸小叶则含有大量成熟的精子。

在石斑鱼的性腺组织结构中,还存在着基质细胞和间质细胞等非特定性细胞。

2.2 石斑鱼的激素调节机制通过控制激素水平,可以调节石斑鱼性腺的生长和发育。

上 海 海 洋 大 学 硕士学位论文题 目:云纹石斑鱼、鞍带石斑鱼及杂交子代表型和遗传性状及亲缘关系分析英文题目: Phenotypic and genetic traits and geneticrelationship analysis in Epinephelusmoara (♀), E . lanceolatus (♂) and Yunlonggrouper专 业:动物遗传育种与繁殖 研究方向:石斑鱼杂交育种 姓 名:唐江 指导教师:田永胜 研究员二O 一八年 五月二十一日学校代码:研究生学号: M15010714910264上海海洋大学学位论文原创性声明本人郑重声明:我恪守学术道德,崇尚严谨学风。

所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

除文中已经明确注明和引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。

论文为本人亲自撰写,我对所写的内容负责,并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:日期:年月日上海海洋大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅或借阅。

本人授权上海海洋大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□,在年解密后适用本版权书。

本学位论文属于不保密□学位论文作者签名:指导教师签名:日期:年月日日期:年月日上海海洋大学硕士学位论文答辩委员会成员名单云纹石斑鱼、鞍带石斑鱼及杂交子代表型和遗传性状及亲缘关系分析Phenotypic and genetic traits and genetic relationship analysis in Epinephelus moara(♀), E. lanceolatus (♂) and Yunlong grouper学位论文完成时间:指导老师签字:答辩委员会成员签字:云纹石斑鱼、鞍带石斑鱼及杂交子代表型和遗传性状及亲缘关系分析摘要石斑鱼是世界重要海水名贵鱼类,养殖范围从我国的南方沿海城市逐渐发展到北方山东、天津等地,其具有重要的经济价值,市场需求大,受到人们的广泛的关注,20世纪末,研究学者们相继开展了石斑鱼人工繁殖与杂交育种技术,突破了石斑鱼在人工繁育上的瓶颈,使得石斑鱼产业取得了巨大的发展。

收稿日期:2007-03-28基金项目:中国水产科学院水产种质资源与养殖技术重点开放实验室资助通讯作者:蒲含林。

E -mail:t ph l @j .cn作者简介王小丽,年生,女,山西繁峙人,遗传学专业硕士研究生。

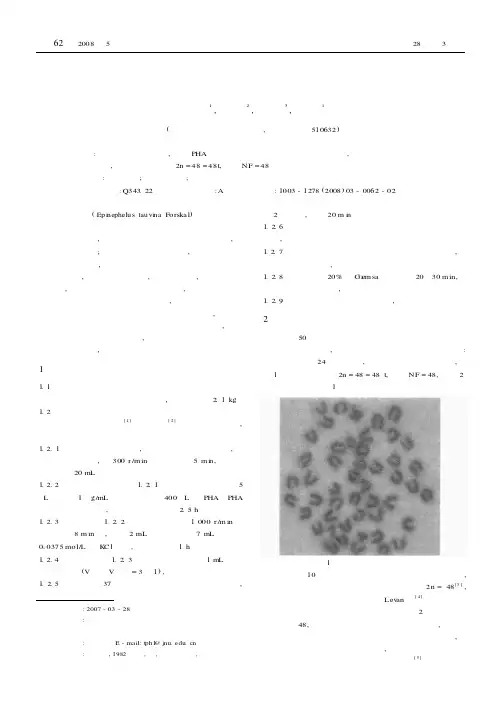

巨石斑鱼染色体核型分析王小丽1,郑元升2,戴 云3,蒲含林1(暨南大学生物工程研究所,广东广州 510632)摘要:以巨石斑鱼为材料,采用PHA 、秋水仙素体外培养肾细胞直接制片法,分析了巨石斑鱼染色体核型。

结果表明,巨石斑鱼核型为2n =48=48t,臂数NF =48。

关键词:巨石斑鱼;染色体核型;臂数中图分类号:Q343.22 文献标识码:A 文章编号:1003-1278(2008)03-0062-02 巨石斑鱼(Epi nephelus tauvi na Forska l )属硬骨鱼纲、鲈形目、石斑鱼亚科、石斑鱼属。

它主要分布于热带印度洋和太平洋近海,我国见于南海诸岛和台湾等地海域,属暖水性底层鱼类;栖息于底质粗杂的海区,以底栖甲壳类及其它鱼类为食,是石斑类中个体最大的种类。

巨石斑鱼俗称龙趸,因其肉富含胶质,味略似鸡肉,故也有海鸡鱼之称,其不仅味道鲜美而且营养丰富,是优质食用鱼。

由于巨石斑鱼是海洋中的珍贵品种,所以近年来对巨石斑鱼的研究主要集中于其海产养殖等相关方面,对细胞学方面的研究较少。

本文报道了巨石斑鱼的核型,对其进行细胞遗传学的基础研究,为巨石斑鱼养殖的选种育种提供基础资料,对促进其养殖业的发展具有重要意义。

1 材料与方法1.1 材料实验鱼购自黄沙清平水产市场,每条体重约2.1kg 。

1.2 方法实验方法参照舒琥[1]和王梅林[2]的方法进行修改,具体操作如下。

1.2.1 取材 活体取鱼肾,用预冷的生理盐水洗涤,之后将肾撕碎过滤,在300r /m in 转速下离心5m i n,然后吸取上清液20mL 。

1.2.2 秋水仙素作用 在1.2.1得到的上清液中加入5μL 浓度为1μg/mL 的秋水仙素和400μL 的PHA 。

海水养殖石斑鱼的线粒体基因组测序与分析石斑鱼(Epinephelus coioides)作为一种重要的经济鱼类,在海水养殖业中具有广泛的应用前景。

了解石斑鱼的遗传特征对于改良品种、提高养殖效益以及保护自然资源都具有重要意义。

线粒体基因组是研究鱼类遗传变异和进化关系的重要工具。

本文将重点介绍海水养殖石斑鱼的线粒体基因组测序与分析,为石斑鱼遗传研究提供参考。

线粒体基因组是细胞中的一个独立进化的遗传系统,具有高度保守性和多样性。

它由几个蛋白编码基因、转运RNA基因和核酸RNA基因组成。

线粒体基因组的测序与分析可以提供关于个体间的亲缘关系、物种起源和进化关系的重要信息。

在进行石斑鱼线粒体基因组测序前,需要提取石斑鱼的线粒体DNA样品。

可以选择鳃、肌肉、鳍、眼球等组织进行提取。

提取的DNA样品可以通过PCR扩增获得所需长度的线粒体基因组。

然后,使用高通量测序技术对扩增的线粒体基因组进行测序。

线粒体基因组数据的测序分析包括序列的拼接、基因注释、遗传多样性和进化分析等。

首先,将测序得到的片段序列拼接成完整的线粒体基因组。

接下来,使用基因注释软件对拼接序列进行注释,识别编码基因和非编码区域。

然后,可以计算线粒体基因组的总碱基对数、GC含量等测序相关信息,评估测序质量。

此外,还可以进行基因组间的比较分析,研究不同个体之间的遗传差异和多样性。

通过构建系统进化树,可以探究石斑鱼的亲缘关系和物种起源。

石斑鱼线粒体基因组测序与分析可以揭示石斑鱼的遗传特征、进化关系以及与其他物种的亲缘关系。

基于线粒体基因组的研究结果,可以为石斑鱼的遗传育种提供依据。

通过遗传多样性分析,可以评估不同种源个体的遗传差异,为养殖策略的优化提供参考。

此外,通过比较不同物种的线粒体基因组,可以进一步揭示鱼类的进化历程和系统分类学。

尽管线粒体基因组测序和分析在石斑鱼遗传研究中发挥着巨大的作用,但还有一些需要注意的问题。

首先,测序时需要选择适当的测序策略和测序深度,以确保获得具有高质量的线粒体基因组数据。

第24卷第8期2005年8月水产科学FISHERIES SCIE NCEV ol.24N o.8Aug.2005石斑鱼遗传多样性的研究进展尹绍武1,2,黄 海1,张 本1,陈国华1(1.海南大学海洋学院,海南 海口 570228;2.农业部渔业资源可持续利用重点开放实验室,山东 青岛 266071)关键词:石斑鱼属;表型;染色体;同工酶;DNA ;遗传多样性中图分类号:S917文献标识码:C文章编号:100321111(2005)0820046204 收稿日期:2005-01-06; 修回日期:2005-02-011 基金项目:农业部渔业资源可持续利用重点开放实验室开放课题资助(实开2004-08). 作者简介:尹绍武(1969-),男,副教授,博士;研究方向:鱼类遗传育种与发育生物学. 遗传多样性(genetics diversity )又称基因多样性(genes di 2versity )。

它不仅是生物多样性的核心组成部分,而且是物种多样性和生态系统多样性的基础,也是生命进化和物种分化的基础,更是评价自然生物资源的重要依据。

通常所说的遗传多样性是指种内不同种群之间或一个种群内不同个体之间遗传变异的总和,其表现是多层次、多水平的,主要包括表型多态、染色体多态、蛋白质多态以及DNA 多态。

鱼类遗传多样性是鱼类生存与遗传进化的基础。

开展鱼类遗传多样性的研究不仅有利于渔业资源的管理与保护,而且为鱼类遗传育种提供科学依据[1,2,6]。

石斑鱼是重要的世界性海水经济鱼类,也是海水增养殖的对象之一。

近年来,由于人类活动的不断加剧,掠夺性开发、过度捕捞、海洋环境的污染和破坏、养殖群体的近亲繁殖、外来种侵入等原因,鱼类资源日益衰退,许多重要的经济鱼类已经不再形成鱼汛,而且种质资源在不断退化[6,7]。

石斑鱼的种质资源现状如何?如何有效地保护与开发?这些问题都值得我们去探讨。

本文分别从表型、染色体、蛋白质、DNA 四个层次上简要概述国内外石斑鱼遗传多样性的研究进展,以期为今后开展石斑鱼的种质资源保护和遗传育种提供参考。

我国海洋鱼类染色体组型研究摘要:染色体组型研究是细胞遗传学的基础, 随着细胞遗传学的深入发展, 愈来愈多的生物学家认识到作为遗传信息载体的染色体,非但其数目和形态结构具有物种的特征,而且还反映出生物进化的历史。

对其的研究有着十分重要的意义。

关键词:海洋鱼类染色体组型遗传资源染色体组型又称核型(Karyo type)。

染色体组型研究是细胞遗传学的基础, 随着细胞遗传学的深入发展, 愈来愈多的生物学家认识到作为遗传信息载体的染色体, 非但其数目和形态结构具有物种的特征, 而且还反映出生物进化的历史。

从现存物种的染色体组型研究和比较分析中来探讨种群的进化路线和亲缘关系, 不仅对于分类学和系统发生研究有着十分重要的意义; 而且对于现代分子生物学中的基因定位、原位杂交、种间杂交鉴定和多倍体育种等方面也有重要意义。

我国海域辽阔, 沿岸曲折, 栖息着丰富的海洋生物, 有成千上万种的鱼类和贝类, 开展鱼类和贝类染色体组型研究的前景十分广阔。

一、我国海水鱼类染色体组型特征1.染色体数目我国海水鱼类的染色体数目特点有: ①染色体数目较少,无多倍化。

②染色体数目变异较小,分布范围相对狭窄,呈连续分布。

染色体数目可分8种类型,淡水鱼类由于多倍化,部分类群的染色体数目可达260条。

海水鱼类染色体的数目变异可能主要来自罗伯逊易位(Robertsonian translocation)。

原始基本型数经罗伯逊易位,少数染色体着丝粒融合,不断特化演变成染色体数等类型。

2.染色体形态海水鱼类染色体形态的共同特征之一是端部、亚端部着丝粒染色体较多,而中部、亚中部着丝粒染色体较少。

在研究的50种海水鱼类中,除鳗鲡目外,其他6个目都明显体现了这一特性。

鲱形目、鲻形目、鲈形目和鲽形目等中的许多种类的染色体全部为端部、亚端部着丝粒染色体。

染色体结构重排和异染色质扩增,是引起染色体形态变化的主要原因。

而臂间重排会直接引起染色体的臂比变化,导致染色体形态发生相应变化。

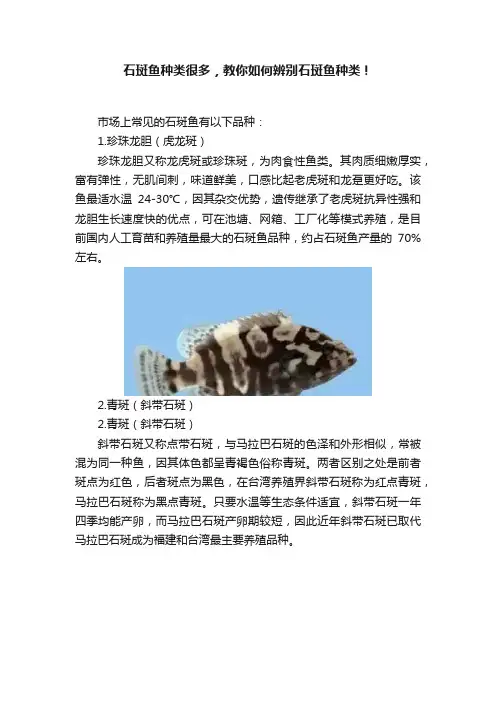

石斑鱼种类很多,教你如何辨别石斑鱼种类!市场上常见的石斑鱼有以下品种:1.珍珠龙胆(虎龙斑)珍珠龙胆又称龙虎斑或珍珠斑,为肉食性鱼类。

其肉质细嫩厚实,富有弹性,无肌间刺,味道鲜美,口感比起老虎斑和龙趸更好吃。

该鱼最适水温24-30℃,因其杂交优势,遗传继承了老虎斑抗异性强和龙胆生长速度快的优点,可在池塘、网箱、工厂化等模式养殖,是目前国内人工育苗和养殖量最大的石斑鱼品种,约占石斑鱼产量的70%左右。

2.青斑(斜带石斑)2.青斑(斜带石斑)斜带石斑又称点带石斑,与马拉巴石斑的色泽和外形相似,常被混为同一种鱼,因其体色都呈青褐色俗称青斑。

两者区别之处是前者斑点为红色,后者斑点为黑色,在台湾养殖界斜带石斑称为红点青斑,马拉巴石斑称为黑点青斑。

只要水温等生态条件适宜,斜带石斑一年四季均能产卵,而马拉巴石斑产卵期较短,因此近年斜带石斑已取代马拉巴石斑成为福建和台湾最主要养殖品种。

棕点石斑也称褐点石斑,身体黄色至浅褐色,以金黄色最靓。

其眼后方脑部凹陷,口大具发达的辅上颌骨;上下颌前端具少数大犬牙,两侧牙细尖,可向内倒伏似虎口,因此叫老虎斑。

其身体两侧各有五块不规则的深褐色斑纹垂直排列,全身布满密集的细小褐色斑点,在斑纹上的斑点颜色较深,尾柄的后半部有黑色鞍形小斑纹。

棕点石斑较适宜的生长水温为25-32℃,生命力强易于包装运输。

老虎斑肉质鲜美,口感优于青斑,市场价格是青斑的二倍以上。

3.老虎斑(棕点石斑)4.龙胆(鞍带石斑)鞍带石斑俗称龙胆石斑,是石斑鱼类中体型最大者,可谓大哥大和巨无霸,故也被称为“石斑之王”。

据史料记载,目前发现最大的龙胆2.7m长,600kg重,在澳洲昆士兰,鞍带石斑被认为是最具代表性的海洋生物之一。

5.东星斑(豹纹鳃棘鲈)豹纹鳃棘鲈色泽有蓝色、红色、褐色及黄色等,体型比一般石斑鱼瘦长,头部细小。

身体及头部自橄榄色至红褐色,头、身及奇鳍布满细小蓝点。

胸鳍红色,尾鳍后缘有不明显深色带。

其颜色鲜艳,蓝色的眼睛中有乌黑的瞳仁,身上的幼细花点形似天上的星星,故俗称“星斑”,“东”因它产自南海东部的东沙群岛。

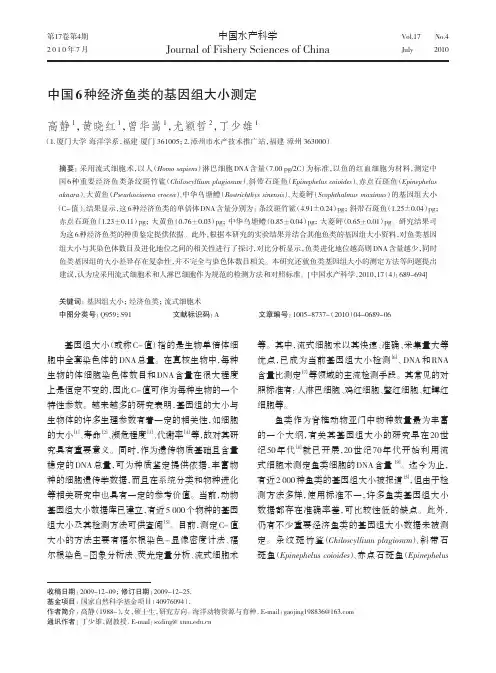

收稿日期:2009-12-09;修订日期:2009-12-25.基金项目:国家自然科学基金项目(40976094).作者简介:高静(1988-),女,硕士生,研究方向:海洋动物资源与育种. E -mail:gaojing198836@ 通讯作者:丁少雄,副教授. E -mail:sxding@ 中国6种经济鱼类的基因组大小测定高静1,黄晓红1,曾华嵩1,尤颖哲2,丁少雄1(1.厦门大学 海洋学系,福建 厦门 361005;2.漳州市水产技术推广站,福建 漳州 363000)摘要:采用流式细胞术,以人(Homo sapiens )淋巴细胞DNA含量(7.00 pg/2C )为标准,以鱼的红血细胞为材料,测定中国6种重要经济鱼类条纹斑竹鲨(Chiloscyllium plagiosum )、斜带石斑鱼(Epinephelus coioides )、赤点石斑鱼(Epinephelus akaara )、大黄鱼(Pseudosciaena crocea )、中华乌塘鳢(Bostrichthys sinensis )、大菱鲆(Scophthalmus maximus )的基因组大小(C-值)。

结果显示,这6种经济鱼类的单倍体DNA 含量分别为:条纹斑竹鲨(4.91±0.24) pg;斜带石斑鱼(1.25±0.04) pg;赤点石斑鱼(1.23±0.11) pg;大黄鱼(0.76±0.03) pg;中华乌塘鳢(0.85±0.04) pg;大菱鲆(0.65±0.01) pg。

研究结果可为这6种经济鱼类的种质鉴定提供依据。

此外,根据本研究的实验结果并结合其他鱼类的基因组大小资料,对鱼类基因组大小与其染色体数目及进化地位之间的相关性进行了探讨,对比分析显示,鱼类进化地位越高则DNA含量越少,同时鱼类基因组的大小差异存在复杂性,并不完全与染色体数目相关。

本研究还就鱼类基因组大小的测定方法等问题提出建议,认为应采用流式细胞术和人淋巴细胞作为规范的检测方法和对照标准。

石斑鱼属鱼类线粒体基因组序列特征及系统发育信息评估黄小林;吕国敏;刘付永忠;李涛;蔡云川;马志洲;黄忠【摘要】The structure and organization of mitochondrial genomes of six species of Epinephelus and one Plectropomus leopardus samples were analyzed using bioinformatics method.The basic characteristics including protein coding genes,different loci,selection pressure and phylogenetic information were studied in detail.The results showed that mitochondrial genome composition and gene order was consistent with other teleost fishes.There are 37 standard genes; among all the genes,the ND6 had the largest (33.9%) and 16SrRNA had the smallest (13.5%) genetic differences proportion.13 protein coding genes were mainly acted by purifying selection as dctected by Tajima' s D test,and all of them were influenced by purifying selection (Ka/Ks < 1).Combined with topological structure and bootstrap value sum of phylogenetic tree.Results showed Cytb and ND2 genes as suitable molecular markers for phylogenetic study of Epinephelus fishes.%通过生物信息学方法,比较分析了已登录到GenBank中的6条石斑鱼和1条豹纹鳃棘鲈的线粒体基因组序列,初步揭示了石斑鱼属线粒体基因组的基本特征、蛋白质编码基因、差异位点、选择压力及系统发育等信息.结果表明:1)与大多数脊椎动物一样,石斑鱼属鱼类线粒体基因组均编码37个基因,基因排列顺序与其它硬骨鱼类一致,其中,基因差异位点比例最大为ND6(33.9%),16SrRNA的差异位点比例最小(13.5%);2)6条石斑鱼线粒体基因组中,所有13个蛋白质编码基因的Tajima's D检测均为不显著的负值,且Ka/Ks均远小于1,都显示出较强的净化选择作用;3)结合分子系统树的置信度和与序列的信息量,对石斑鱼线粒体13个蛋白质编码基因在属内种间的系统进化分析能力进行了评估,结果表明Cytb和ND2基因是理想的分子标记.【期刊名称】《生物学杂志》【年(卷),期】2013(030)003【总页数】5页(P9-13)【关键词】石斑鱼属;线粒体基因组;系统发育信息;分子标记【作者】黄小林;吕国敏;刘付永忠;李涛;蔡云川;马志洲;黄忠【作者单位】中国水产科学研究院南海水产研究所农业部南海渔业资源环境重点野外科学观测试验站,广州510300;中国水产科学研究院南海水产研究所农业部南海渔业资源环境重点野外科学观测试验站,广州510300;广东省水产技术推广总站,广州510222;中国水产科学研究院南海水产研究所农业部南海渔业资源环境重点野外科学观测试验站,广州510300;广东省水产技术推广总站,广州510222;广东省水产技术推广总站,广州510222;中国水产科学研究院南海水产研究所农业部南海渔业资源环境重点野外科学观测试验站,广州510300【正文语种】中文【中图分类】Q951+.3石斑鱼是石斑鱼属(Epinephelus)鱼类的统称,在分类学上隶属于鲈形目(Perciformes)、鲈亚目(Percoidei)、鮨科(Serranidae)、石斑鱼亚科(Epinephelinae)。

东星斑红斑⽼虎斑,听说⽯斑鱼是雌雄同体,全解析来了⽯斑鱼吃过的都说好吃,今天来盘盘它。

⽯斑鱼⽣物学分类⽯斑鱼为暖⽔性的⼤中型海产鱼类,⼴泛分布于热带和亚热带海域,在我国主要分布于台湾海峡以及南海海域。

由于⽯斑鱼具有富含营养、⾁质鲜美、低脂肪、⾼蛋⽩等特点,是⾼档筵席必备之上等⾷⽤鱼。

其价格昂贵,具有很⾼的经济价值,是我国沿海地区重要的养殖鱼类之⼀。

过去常说⽯斑鱼是⽯斑鱼亚科(Epinephelinae)鱼类的总称。

在1993年,国际粮农组织(FAO)出版的 FAO SPECIES CATALOGUE VOL.16.GROUPERSOF THE WORLD中的分类是这样的:⾪属于硬⾻鱼纲—辐鳍亚纲—棘鳍总⽬—鲈形⽬—鲈亚⽬—鮨科(读⾳:[yì])—⽯斑鱼亚科—其中包含15个属,分别是烟鲈属(Aethaloperca)鸳鸯鮨属(Alphestes)光颚鲈属(Anyperodon)九棘鲈属(Cephalopholis)驼背鲈属(Cromileptes):⽼⿏斑鳞鮨属(Dermatolepis)⽯斑鱼属(Epinephelus):⽼虎斑、龙胆⽯斑鱼⾓纹鮨属(Gonioplectrus)纤齿鲈属(Gracila)喙鲈属(Mycteroperca)副花鮨属(Paranthias)鳃棘鲈属(Plectropomus):东星斑贫鲈属(Saloptia)鸢鲙属(Triso)侧⽛鲈属(Variola):燕尾斑下美鮨属(Hyporthodus)横线为中国沿海属种类在2011年出版的Groupers of the World中,不但将⽯斑鱼从'亚科'提升⾄'科'的地位,还恢复了其中⼀个曾经被取消的属——下美鮨属(Hyporthodus)的分类地位。

这个属曾经是个有效属,然⽽因为其中的种类与⽯斑鱼属(Epinephelus)中种类形态相似,后来归为了⽯斑鱼属中。

简单的说呢,⽯斑鱼科现在有16属了那我们⼤中国有⼏属⼏种呢,其他国家和地区咱们就不研究了中国沿海分布的⽯斑鱼类有11个属65种(上⾯属类中有下划线)台湾海峡尤其是澎湖列岛海域,不仅有⿊潮⽀流的加温效应,且多有浅滩、峡⾕、海岛、礁⽯,珊瑚礁资源丰富,⾮常适合⽯斑鱼类栖息,其⽯斑鱼种类较东海、南海更为丰富。

石斑鱼属于鲈形目、鮨科、石斑鱼属,具有营养丰富、肉质细嫩等特点,是我国的重要海水经济鱼类之一。

杂交育种被广泛应用于石斑鱼的新品种培育,已通过国家审定的3个石斑鱼新品种(虎龙杂交斑、云龙杂交斑、金虎杂交斑)均是采用杂交育种技术培育出来的。

赤点石斑鱼是石斑鱼家族中最名贵的品种之一,肉质特别鲜嫩,深受消费者的喜欢。

但其个体小、生长速度慢,繁育和养殖难度大,处于濒临灭绝的境况,同时也严重制约了该鱼的养殖产业发展。

相比之下,斜带石斑鱼人工繁殖难度小,容易获得大量的受精卵,其繁育及养殖技术都已获得全面突破,成为大众普及的石斑鱼养殖品种。

针对上述情况,笔者利用远缘杂交技术将赤点石斑鱼与斜带石斑鱼进行杂交,培育出了“青红杂交斑”,青红杂交斑集合了赤点石斑鱼和斜带石斑鱼的优良特性,具有生长快、育苗成活率高、抗逆性强、营养价值高等优点。

本研究对青红杂交斑及其父母本的生长性能进行对比,以期为石斑鱼杂交后代生长优势形成与种质分析、杂交优良品种推广提供理论和技术依据。

一、材料与方法本试验分两批次进行,第一批次养殖试验期为12个月,第二批次养殖试验期为24个月。

试验鱼为广东省农业技术推广中心惠州大亚湾基地人工繁育的健康无病、规格统一的当年青红杂交斑、斜带石斑鱼、赤点石斑鱼苗种。

每种鱼数量分别为80尾(平均体重、体长见表1),饲养于同一套循环水养殖系统中。

试验期间水温20~32℃,盐度28‰~33‰,溶氧5.0~7.0mg/L,pH7.5~9.0,氨氮≤1.0m g/L,亚硝酸氮≤0.5mg/L。

试验期间定期测量鱼体长、体重等生长性能指标。

二、结果与分析1. 青红杂交斑、斜带石斑鱼、赤点石斑鱼体重与体长的关系。

青红杂交斑、斜带石斑鱼、赤点石斑鱼体重与体长的回归分析如图1所示。

青红杂交斑的体重-体长乘幂曲线为:y=0.0113x3.3241,青斑的体重-体长乘幂曲线为:y=0.0485x2.8318,青红杂交斑的体重-体长乘幂曲线为:y=0.0167x3.2363,决定系数(R2)分别为0.9746、0.9542、0.9524。

石斑鱼遗传多样性及其系统发育分析李庆;黄毅昌;闫秀英;简纪常;吴灶和【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)029【摘要】石斑鱼不仅是重要的海水经济鱼类,而且具有重要的生态地位.但是,石斑鱼的分类、物种多样性、资源保护及其合理开发等需要对石斑鱼系统发育的分析与研究.线粒体基因是研究石斑鱼系统进化的理想分子标记,因此获得了青石斑鱼E.awoara长度为1 039bp的16S rDNA、tRNA-Leu和NA1部分序列,基于其及ND2、cyt b对石斑鱼系统发育进行了分析,结果表明石斑鱼遗传多样性与地域分布关系不大,不同系统树分析都表明同一石斑鱼物种的系统发生关系基本一致,石斑鱼种间亲缘关系较近.此外,也发现某些异种间亲缘关系比同种间亲缘关系近的现象.【总页数】5页(P75-79)【作者】李庆;黄毅昌;闫秀英;简纪常;吴灶和【作者单位】广东海洋大学,广东湛江524088;广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室,水产经济动物病害控制广东普通高校重点实验室,广东湛江524088;广东海洋大学,广东湛江524088;广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室,水产经济动物病害控制广东普通高校重点实验室,广东湛江524088;广东海洋大学,广东湛江524088;广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室,水产经济动物病害控制广东普通高校重点实验室,广东湛江524088;广东海洋大学,广东湛江524088;广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室,水产经济动物病害控制广东普通高校重点实验室,广东湛江524088;广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室,水产经济动物病害控制广东普通高校重点实验室,广东湛江524088【正文语种】中文【中图分类】S965.44;Q17【相关文献】1.10种石斑鱼系统发育的线粒体细胞色素b基因序列分析 [J], 陈艺燕;章群;任岗;钱开诚;陈迪;许忠能2.海南近海野生鞍带石斑鱼群体遗传多样性的RAPD分析 [J], 符书源;尹绍武;陈国华;乔淑军;许丽丽3.龙胆石斑鱼源美人鱼发光杆菌的生物学特性与系统发育学分析 [J], 张晓君;秦国民;陈翠珍;房海;阎斌伦4.东山湾青石斑鱼线粒体DNA D-loop区遗传多样性分析 [J], 吕子君;陈金涛;王超;谢少林;邹记兴5.棕点石斑鱼(♀)与蓝身大斑石斑鱼(♂)及其杂交子代遗传多样性分析 [J], 吴玉萍;王清滨;李波;田永胜;王林娜;李振通;张晶晶;黎琳琳;李子奇;陈帅;马文辉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

六种石斑鱼核型特征比较和染色体进化研究采用常规核型分析、C-带、Ag-NORs、DAPI荧光染料染色以及几种重复序列(5SrDNA、18S rDNA和(TTAGGG)_n)的荧光原位杂交技术对斜带石斑鱼E.coioides、青石斑鱼E.awara、拟青石斑鱼E.fasciatomaculosus、赤点石斑鱼E.akaara、褐石斑鱼E.bruneus和镶点石斑鱼E.amblycephalus的核型特征进行描述比较和研究,结果如下:1、6种石斑鱼二倍体染色体数目均为48,但其染色体组组成具有一定的差异,核型公式分别为:斜带石斑鱼2n=48,2sm+46t,NF=50;青石斑鱼

2n=48,48t,NF=48;拟青石斑鱼2n=48,1st+47t,NF=48;赤点石斑鱼

2n=48,2sm+8st+38t,NF=50;褐石斑鱼2n=48,2m+4sm+42t,NF=54;镶点石斑鱼

2n=48,2m+46t,NF=50。

2、分析了C-带和DAPI荧光带在6种石斑鱼染色体上的

分布,6种石斑鱼染色体C-带和DAPI荧光带的分布模式均不同。

根据染色体组中是否绝大多数染色体的着丝粒区域为C—带异染色质这一

特征,可将6种石斑鱼分为2种类型:(1)染色体组中绝大多数染色体具有着丝粒带,此类型中包括斜带石斑鱼和褐石斑鱼;(2)染色体组中绝大多数染色体不具有着丝粒带,此类型又可根据是否具有恒定的异染色质带细分为:a、绝大多数染色体无着丝粒带,仅双臂染色体的整条短臂为恒定的异染色质带,如拟青石斑鱼和

赤点石斑鱼,b、绝大多数染色体无着丝粒带,仅在部分染色体的着丝点位置具有变动带,此类型包括青石斑鱼和镶点石斑鱼。

DAPI荧光带的研究结果表明,除斜

带石斑鱼外,其它5种石斑鱼均具有DAPI荧光亮带,具体模式如下:斜带石斑鱼各条染色体被均匀染色,无明显DAPI荧光带;青石斑鱼与褐石斑鱼在其着丝点位置具有荧光亮带,但青石斑鱼的荧光带信号非常微弱而褐石斑鱼则较强;拟青石斑

鱼和赤点石斑鱼染色体组中双臂染色体的整个短臂被DAPI染成明亮的荧光带;

镶点石斑鱼在一些染色体的着丝点位置和第24对染色体上靠近端粒位置显示为荧光亮带。

褐石斑鱼绝大多数染色体着丝粒位置,拟青石斑鱼和赤点石斑鱼所有双臂染色体的整个短臂既表现为C带阳性也表现为DAPI荧光亮带,说明这些位置染色体的结构和碱基组成相似,可能具有同源性。

3、不论是常规的Giemsa染色,还是C —带以及DAPI荧光染色体,拟青石斑鱼染色体组中第1对染色体为异形。

该对染色体由1条端部着丝粒染色体和1条亚端部着丝粒染色体组成,C—带和DAPI荧光带均表明该对染色体中的亚端部着丝粒染色体,其整个短臂为染色体组中唯一1条可以检测到C带阳性以及DAPI荧光亮带的染色体,而同源染色体中的另外1条则既无异染色质带也无DAPI荧光带,可见该对同源染色体为1对异形染色体。

这种同源染色体异形的现象在石斑鱼属中属首次发现。

4、银染结果表明,在6种石斑鱼种内和种间,NORs数目和分布模式具有多态性。

青石斑鱼、拟青石斑鱼、赤点石斑鱼和镶点石斑鱼染色体组中仅有1对核仁组织区位于第24对染色体靠近着丝粒的位置上;斜带石斑鱼仅在第24对染色体的短臂上具有1对NORs;褐石斑鱼染色体组中核仁组织区数目2~5个,位于双臂染色体,既第2、9、24对染色体短臂上。

5、利用荧光原位杂交技术研究5S rDNA和18S rDNA在6种石斑鱼染色体上的分布模式。

结果表明5S rDNA在6种石斑鱼染色体组中,均位于1对中等大小端部着丝粒染色体且靠近着丝点的位置上,种间和种内未观察到差异,在染色体上的分布模式基本一致。

这表明5S rDNA在石斑鱼属鱼类染色体上的分布模式具有较高的保守性;6种石斑鱼染色体组中,具有5S rDNA的染色体具有同源性。

利用FISH研究18S

rDNA在6种石斑鱼染色体上的分布模式,结果表明:褐石斑鱼在3对(第2,9和24对)染色体上具有明显杂交信号,并且在一些染色体的末端也有较小和微弱的信号,检测到的rDNA位点多于银染检测到的位点数;其它5种石斑鱼只能在第24对染色体上检测到唯一1对杂交信号,与银染结果一致。

6种石斑鱼第24对染色体上均具有NORs说明第24对染色体在6种石斑鱼中具有同源性。

6、利用FISH技术检测端粒序列在6种石斑鱼染色体上的分布,端粒探针杂交信号仅局限在所有染色体的端粒位置,在染色体上的中间部位未检测到杂交信号。

但在褐石斑鱼中,发现有10对染色体的端粒位置,杂交信号强度明显比其它位点的强度高,信号大小也比其它染色体上的大,说明这些位置上的端粒序列拷贝数明显高于其它位点。

7、为了探索石斑鱼属鱼类进化分歧过程中染色体进化趋势与途径,本文综合了6种石斑鱼核型特征信息建立了系统进化树。

通过与前人利用分子标记构建的系统进化树进行对比,发现2种进化树之间具有较好的一一对应关系。

此外,系统进化树还揭示了石斑鱼属染色体的进化规律:石斑鱼属系统进化树中不同分支中的石斑鱼染色体进化采用不同形式的染色体重组以实现进化分歧。