高中地理聚落的形成与发展共35页

- 格式:ppt

- 大小:3.64 MB

- 文档页数:6

第六单元人类的居住地与地理环境单元综述人类的生存和发展,离不开衣、食、住、行。

居住也是人类的一种活动,与人类获取食物的历史同样久远。

人类聚居〔集中地居住在某一区域〕是人类生存和发展整体的一个重要组成部分,它涉及人类活动的方方面面。

人类各种形式的聚居地总称为聚落,它是人类生存和发展的一个基本起点,也是人类文明成果的集中表达。

研究人类聚居就是从一个具体的方面来考察人类的生存和发展问题。

从单元名称可以看出,本单元力求探索人类居住地——聚落与地理环境的关系。

聚落,尤其是城市,一方面是人类作用于自然环境最深刻、最集中的区域;另一方面也是自然对人类社会反馈最强的区域。

聚落是在不同时代不同生产力水平下形成的,表达了人与自然的关系——人类如何利用和改造自然,规划、建造并管理好聚居环境。

本单元研究人类居住地与地理环境的关系,是为了寻求人类住区的可持续发展,找到聚居、发展和环境之间的平衡关系,实现人类生活、生产与周围环境的和谐统一。

聚落作为人类生活和生产的场所,它的形式与规模,既要与周围的自然环境相适应,也要有利于生产和生活。

人类的居住活动与地理环境之间的关系,是贯穿本单元的指导思想,也是本单元教材的内容选取的出发点。

也就是说,要站在人类住区的可持续发展的高度,来理解本单元的内容。

教学大纲要求的具体教学内容包括三个方面:乡村和城市的起源;城市的形成和区位;城市化及其过程中的问题。

教材按照这三个方面内容进行构架,基本上反映了聚落的形成、分布、发展、存在问题与解决问题途径等各个方面。

本单元共安排5课。

第1~3课的内容是聚落的形成和发展,其中聚落的形成1课,城市的区位因素2课。

第4~5课的内容是城市化及其过程中的问题,其中城市化1课,城市化过程中的问题及解决途径1课。

本单元要解决关于聚落的4个基本问题是:1.为什么要建立聚落?〔乡村的形成、城市的起源〕2.聚落是怎样分布的?为什么?〔城市的分布、城市的区位因素〕3.聚落为什么会增长?〔城市化〕4.聚落增长带来了什么问题?〔城市化过程中的问题〕。

高中地理《聚落的形成》重点难点整理

一、聚落的形成条件

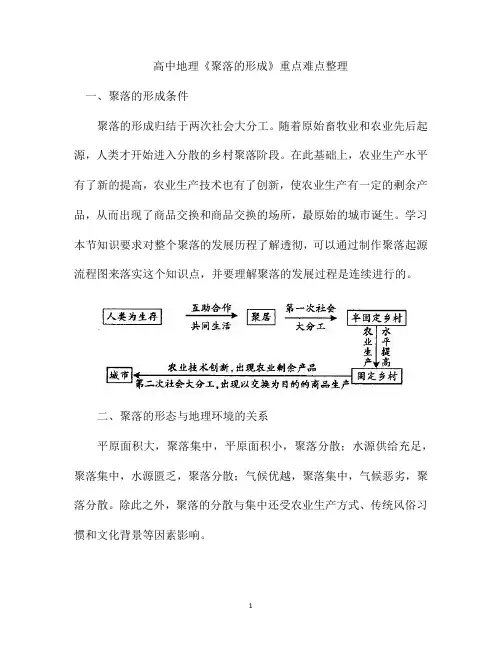

聚落的形成归结于两次社会大分工。

随着原始畜牧业和农业先后起源,人类才开始进入分散的乡村聚落阶段。

在此基础上,农业生产水平有了新的提高,农业生产技术也有了创新,使农业生产有一定的剩余产品,从而出现了商品交换和商品交换的场所,最原始的城市诞生。

学习本节知识要求对整个聚落的发展历程了解透彻,可以通过制作聚落起源流程图来落实这个知识点,并要理解聚落的发展过程是连续进行的。

二、聚落的形态与地理环境的关系

平原面积大,聚落集中,平原面积小,聚落分散;水源供给充足,聚落集中,水源匮乏,聚落分散;气候优越,聚落集中,气候恶劣,聚落分散。

除此之外,聚落的分散与集中还受农业生产方式、传统风俗习惯和文化背景等因素影响。

人文因素对聚落分布的影响:生产方式、风俗习惯、文化背景

三、世界上最早出现城市的地区

①中国华夏文明——黄河、长江中下游地区

距今3500年前,形成以郑州(今)为中心一带的商城。

②古埃及文明——尼罗河谷地

公元前3200年前,因尼罗河定期泛滥,灌溉农业发展,已出现城市。

③古印度文明——印度河谷地

巴基斯坦的印度河两岸,公元前550年已出现摩亨佐·达罗等城市。

④古巴比伦文明——两河流域(幼发拉底河和底格里斯河)

与埃及城市出现时期差不多,古巴比伦文明形成的同时也出现了早期的城市。

⑤玛雅文明——中美洲

今墨西哥、危地马拉等地在公元初期,出现了美洲第一批城市。

⑥希腊文明——爱琴海沿岸

公元前600年,希腊半岛及其附近岛屿上出现了城镇,是西方城市的起源地。

第一节聚落的形成和发展[学习目标定位] 1。

了解乡村聚落和城市聚落的基本概念.2。

理解聚落形成的过程及影响因素。

3.了解世界和中国城市的发展过程,归纳城市在不同发展阶段的主要特征.一、乡村聚落及其分布1.概念:乡村聚落是①农业环境中的居民聚集地.2.类型(1)集镇:②中心集镇、一般集镇。

(2)村落:中心村、自然村。

3.特点(1)规模③较小、功能简单。

(2)居民多从事与农业相关的生产活动,对土地的依赖程度高,流动性较小。

4.影响形成、分布的因素(1)自然环境因素:④气候、光照、水源、地形、土壤等。

(2)社会经济因素:战争、行政、传统文化等。

5.形态与分布类型分布地区影响因素密集型旱作农业的⑤平原地区农耕条件优越,聚落规模较大,人口众多带状⑥丘陵地区;平原沿河地区聚落沿坡麓地势平缓处延伸;接近水源沿河发展点状⑦干旱地区泉水和河流附近的绿洲地区分散型⑧水稻生产区便于水稻生产,分散在稻田中间地面较高处1.城市的概念:城市是达到一定人口规模,并以⑨非农业人口为主的居民聚居地。

2.城市的特点(1)高度的⑩密集性——人口、建筑、生产、物资、信息以及经济活动、文化活动高度集中.(2)区域的中心性——一定地域范围的政治、经济、文化、科技、教育中心.(3)系统的开放性——城乡之间、城市与其他地域之间的人口、物资、能源、信息交流。

3.城市等级划分依据:⑪人口规模大小与经济发展状况。

4.城市的形成过程三、世界城市的发展发展阶段典型地区主要特征公元前3000~公元前1500年美索不达米亚平原、⑯尼罗河下游平原、印度河平原、黄河-长江流域城市⑰数量少,规模小;四周建有城墙,形态较规则;以行政、军事为主要职能公元前1000年以后⑱地中海沿岸地区规模较大;内部结构清晰封建社会欧洲、中国、土耳其、埃及等城市发展缓慢;多分布于有利于商品集散的地方;城市人口规模较小18世纪工业革命以来全球城市⑲数目迅速增多;城市人口空前增长;城市⑳用地规模迅速扩大[点睛提示] 世界城市的发展和生产力水平的提高密切相关。

高中地理例析“聚落的形成”某某/姜涛周庆良例1:聚落是人类各种形式的聚居地的总称,一般可以将聚落分为乡村和城市两大类。

下列有关乡村和城市的叙述,不正确的是A. 乡村是以农业活动和农业人口为主的聚落B. 城市的规模一般都比乡村规模大C. 乡村的出现要比城市早D. 城市都是由乡村发展而成的解析:乡村是以农业活动和农业人口为主的聚落,规模较小;城市是以非农业人口和非农业活动为主的聚落,规模较大;人类开始进入乡村聚落的阶段在第一次社会大分工后,而城市的出现是在第二次社会大分工后,因此,乡村的出现要比城市早。

一般而言,城市是由乡村发展而来的,但并非所有的城市都是由乡村发展而来的,有些城市的发展没有经过乡村这一过程。

答案:D例2:居住是人类的基本需求之一,聚落是人类文明的结晶。

读下图,回答(1)~(2)题。

(1)关于聚落的叙述,正确的是A. 聚落仅指房屋建筑的集合体B. 聚落主要指城市,不包括乡村C. 各种住宅、商店、工厂等都是聚落,而道路、公园、广场等则不是聚落D. 世界上有许多聚落正在成长,也有许多聚落正在衰落(2)形成如图甲、乙两种聚落差异的主要因素是A. 光照B. 人均收入C. 生产方式D. 地形、河流解析:聚落是人类各种形式的聚居地的总称,聚落不单是房屋建筑的集合体,还包括与居住直接有关的其他生活设施和生产设施。

它既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产活动的场所;聚落都有它的发展过程,世界上有许多聚落正在成长,同时也有许多聚落正在衰落。

聚落的形成受地理环境的影响,而聚落的式样受到生产方式的影响,固定的房屋适合定居农耕活动;蒙古包便于安装和拆卸,以适应游牧的生产方式。

答案:(1)D (2)C例3:读某地村落分布示意图(单位:米),回答(1)~(2)题。

(1)图示村落按形态而言属于A. 多边形聚落B. 带状聚落C. 环状聚落D. 团状聚落(2)该村落按图示分布的原因是A. 在山区由于受地形的影响,村落依山而建B. 平原面积开阔平坦便于农耕C. 靠近水源而沿河道坐落D. 为逃避野兽袭击解析:村落的形成与地理环境的关系,可以从村落的形态上反映出来。

高中地理聚落知识点

聚落的种类:

一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。

乡村聚落的居民主要从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等生产活动。

城市聚落居民主要从事工业、服务业等工作。

聚落与自然环境的关系:

在一些河流中下游的平原地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。

在高山、荒漠地区,少有或没有聚落。

交通运输与聚落的关系:

交通运输与聚落的形成:交通便利的地方有利于开展商贸活动,通常会形成较大的居民点。

交通运输与聚落空间布局。

聚落的外部形态特征及影响因素:

团块状:各组成部分比较集中,连成一片,便于集中设置比较完善的基础设施,各种设施的利用率高,方便生活,便于管理,节省投资。

组团状:城镇由几片组成,每片就近组织各自的生产和生活设施,各片互不连属,便于城镇扩大规模,有利于城镇环境保护,城镇更贴近自然。

条带状或放射状:城镇沿主要交通线、河流或谷地延伸,城镇各部分接近郊区,亲近自然。

聚落有哪些类型与形成条件聚落环境是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境,形成聚落的条件有哪些呢?下面就让店铺来给你科普一下聚落形成的条件。

聚落形成的条件聚落是人类聚居和生活的场所。

聚落环境是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。

早期人类的聚居地一般都选择在地形、气候等自然条件比较优越、自然资源比较丰富的地点。

例如,中国陕西蓝田猿人的遗址,就在一条河流最高的阶地上,当时那里的气候温暖湿润,有较多的动物可供捕猎(考古发现被捕猎的动物种类就有42种)。

随着人类利用和改造自然的能力不断提高,人类活动的领域不断扩大,由热带、温带逐渐扩展至寒带,创造出各种形式的聚落环境。

聚落的民居建筑,是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩。

例如,北极地区的因纽特人用当地便于取得的冰块构筑的小冰屋,墙体很厚,有利于保持室内的温度;中国黄土高原有堆积很厚的黄土层,那里的气候相对比较干燥,当地居民便就地取材,利用黄土层挖凿成窑洞;中国新疆地区气候干燥,风沙大,建成平顶房,其屋顶可以用来晒庄稼;中国及世界上的一些热带地区,因炎热多雨,比较潮湿,一般都建成双层木楼或竹楼,通风较好,人居住在楼上不仅比较凉爽,而且也相对比较干爽;中国东北地区因气候寒冷,一般都建成墙体较厚且有火墙火炕的居室,那里风比较大,所以窗纸都贴在窗外。

有的民居则是适应于当地居民的生活习俗而创造的,如中国福建客家人因聚族而居,创造出大土楼的特色建筑。

除乡村聚落和城市聚落之外,还有介于二者之间的城市化村和集镇等聚落类型。

聚落的释义人类各种形式的聚居地的总称。

它不单是房屋建筑的集合体,还包括与居住直接有关的其他生活设施和生产设施。

聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产的场所。

一般可将聚落分为乡村和城市两大类。

聚落有它的发展过程。

世界上许多聚落正在成长,也有许多聚落正在衰落。

地理总结聚落知识点一、聚落的定义聚落是指一定范围内集中居住的人群和建筑物,是人类社会的基本单位。

聚落一般由若干户组成,是人们居住和生活的地方,是社会生活的基本单元。

聚落的类型多种多样,有村庄、城市、部落、棚户区等。

二、聚落的形成1. 自然环境的影响自然环境是聚落形成的重要条件。

地理位置、气候条件、土地资源等自然环境因素都会影响聚落的形成。

例如,山区多石多林,适合聚落的形成;水资源丰富的地方,聚落也容易形成。

2. 经济因素当地的经济发展水平、产业结构、就业机会等经济因素也会影响聚落的形成。

通常情况下,资源丰富、交通便利的地方,聚落形成的可能性较大。

3. 社会文化因素社会文化因素也是聚落形成的重要因素。

人们的宗教信仰、传统风俗、居住习惯等会影响聚落的形成。

有些聚落是因为某种宗教信仰而形成的,有些聚落则是因为世代相传的家族关系而形成的。

三、聚落的分类1. 村庄村庄是一种以农业为主要经济来源的聚落形式。

村庄通常位于郊区或乡村,由一定数量的农户组成,人口较少,生产和生活方式以农业和畜牧业为主。

2. 城市城市是规模较大的聚落形式,是现代化社会的产物。

城市的形成与工业化、现代化进程紧密相关,是一个地区内政治、经济、文化中心,是人们生产、居住、娱乐等的集中地。

3. 部落部落是一种原始群体形式的聚落。

部落多见于原始社会,以血缘关系为基础,由若干家族或氏族组成,是亲族关系和部落首领的统治关系共同维系的一种聚落形式。

4. 棚户区棚户区是指城市中一些低收入者或流动人口居住的地方。

这些地方常常是由于经济条件差或缺乏合法居住证明,无法享受城市基本服务保障的人们自行搭建而成的。

四、聚落的特点1. 人口密集聚落是人类集中居住的地方,人口密集是其最基本的特点之一。

在聚落中,人们可以互相交流、合作,共同生活。

2. 社会分工明确在聚落中,人们通常会根据自己的特长和喜好分工,合作生产。

这样可以有效地利用资源,提高生产力。

3. 生活方式多样不同类型的聚落有着不同的生活方式和文化特点。