最新北来人二首(宋) 翻译 阅读答案

- 格式:ppt

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:2

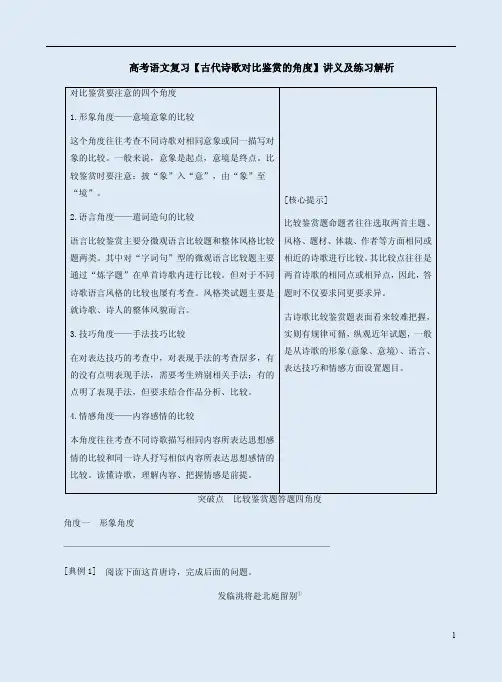

高考语文复习【古代诗歌对比鉴赏的角度】讲义及练习解析对比鉴赏要注意的四个角度1.形象角度——意境意象的比较这个角度往往考查不同诗歌对相同意象或同一描写对象的比较。

一般来说,意象是起点,意境是终点。

比较鉴赏时要注意:披“象”入“意”,由“象”至“境”。

2.语言角度——遣词造句的比较语言比较鉴赏主要分微观语言比较题和整体风格比较题两类。

其中对“字词句”型的微观语言比较题主要通过“炼字题”在单首诗歌内进行比较。

但对于不同诗歌语言风格的比较也屡有考查。

风格类试题主要是就诗歌、诗人的整体风貌而言。

3.技巧角度——手法技巧比较在对表达技巧的考查中,对表现手法的考查居多,有的没有点明表现手法,需要考生辨别相关手法;有的点明了表现手法,但要求结合作品分析、比较。

4.情感角度——内容感情的比较本角度往往考查不同诗歌描写相同内容所表达思想感情的比较和同一诗人抒写相似内容所表达思想感情的比较。

读懂诗歌,理解内容、把握情感是前提。

[核心提示]比较鉴赏题命题者往往选取两首主题、风格、题材、体裁、作者等方面相同或相近的诗歌进行比较。

其比较点往往是两首诗歌的相同点或相异点,因此,答题时不仅要求同更要求异。

古诗歌比较鉴赏题表面看来较难把握,实则有规律可循,纵观近年试题,一般是从诗歌的形象(意象、意境)、语言、表达技巧和情感方面设置题目。

突破点比较鉴赏题答题四角度角度一形象角度——————————————————————————————[典例1]阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风曾不到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

【注】①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

②轮台:庭州属县,在今新疆乌鲁木齐。

与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析。

(6分)[答题流程]请在空白处填入你的理解和分析。

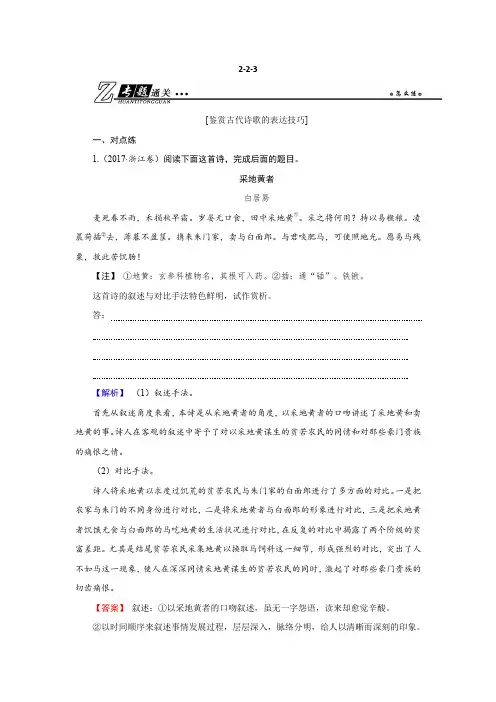

2-2-3[鉴赏古代诗歌的表达技巧]一、对点练1.(2017·浙江卷)阅读下面这首诗,完成后面的题目。

采地黄者白居易麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用?持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!【注】①地黄:玄参科植物名,其根可入药。

②插:通“锸”。

铁锹。

这首诗的叙述与对比手法特色鲜明,试作赏析。

答:【解析】(1)叙述手法。

首先从叙述角度来看,本诗是从采地黄者的角度,以采地黄者的口吻讲述了采地黄和卖地黄的事。

诗人在客观的叙述中寄予了对以采地黄谋生的贫苦农民的同情和对那些豪门贵族的痛恨之情。

(2)对比手法。

诗人将采地黄以求度过饥荒的贫苦农民与朱门家的白面郎进行了多方面的对比。

一是把农家与朱门的不同身份进行对比,二是将采地黄者与白面郎的形象进行对比,三是把采地黄者饥饿无食与白面郎的马吃地黄的生活状况进行对比,在反复的对比中揭露了两个阶级的贫富差距。

尤其是结尾贫苦农民采集地黄以换取马饲料这一细节,形成强烈的对比,突出了人不如马这一现象,使人在深深同情采地黄谋生的贫苦农民的同时,激起了对那些豪门贵族的切齿痛恨。

【答案】叙述:①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。

②以时间顺序来叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。

③从头到尾都是客观叙述。

诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭露了贫富差距。

②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加犀利。

2.(2016·浙江卷)阅读下面两首诗,完成后面的题目。

北来人二首[宋]刘克庄试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞!饥锄荒寺菜,贫著陷蕃衣。

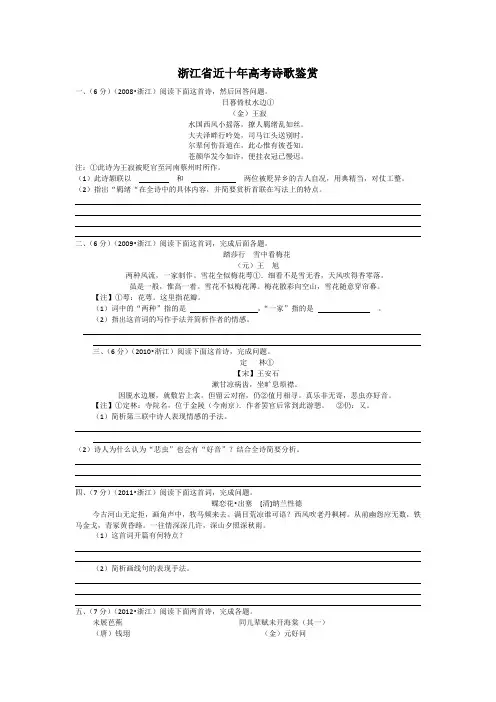

浙江省近十年高考诗歌鉴赏一、(6分)(2008•浙江)阅读下面这首诗,然后回答问题。

日暮倚杖水边①(金)王寂水国西风小摇落,撩人羁绪乱如丝。

大夫泽畔行吟处,司马江头送别时。

尔辈何伤吾道在,此心惟有彼苍知。

苍颜华发今如许,便挂衣冠已慢迟。

注:①此诗为王寂被贬官至河南蔡州时所作。

(1)此诗颔联以和两位被贬异乡的古人自况,用典精当,对仗工整。

(2)指出“羁绪“在全诗中的具体内容,并简要赏析首联在写法上的特点。

二、(6分)(2009•浙江)阅读下面这首词,完成后面各题。

踏莎行雪中看梅花(元)王旭两种风流,一家制作。

雪花全似梅花萼①.细看不是雪无香,天风吹得香零落。

虽是一般,惟高一着。

雪花不似梅花薄。

梅花散彩向空山,雪花随意穿帘幕。

【注】①萼:花萼。

这里指花瓣。

(1)词中的“两种”指的是,“一家”指的是。

(2)指出这首词的写作手法并简析作者的情感。

三、(6分)(2010•浙江)阅读下面这首诗,完成问题。

定林①【宋】王安石漱甘凉病齿,坐旷息烦襟。

因脱水边屦,就敷岩上衾。

但留云对宿,仍②值月相寻。

真乐非无寄,悲虫亦好音。

【注】①定林:寺院名,位于金陵(今南京).作者罢官后常到此游憩。

②仍:又。

(1)简析第三联中诗人表现情感的手法。

(2)诗人为什么认为“悲虫”也会有“好音”?结合全诗简要分析。

四、(7分)(2011•浙江)阅读下面这首词,完成问题。

蝶恋花•出塞[清]纳兰性德今古河山无定拒,画角声中,牧马频来去。

满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。

从前幽怨应无数,铁马金戈,青冢黄昏路。

一往情深深几许,深山夕照深秋雨。

(1)这首词开篇有何特点?(2)简析画线句的表现手法。

五、(7分)(2012•浙江)阅读下面两首诗,完成各题。

未展芭蕉同儿辈赋未开海棠(其一)(唐)钱珝(金)元好问冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒。

枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。

一缄书札藏何事,会被东风暗拆看。

爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风。

(1)这两首诗描写的都是状态的植物,均以一词表达诗人的爱怜之情。

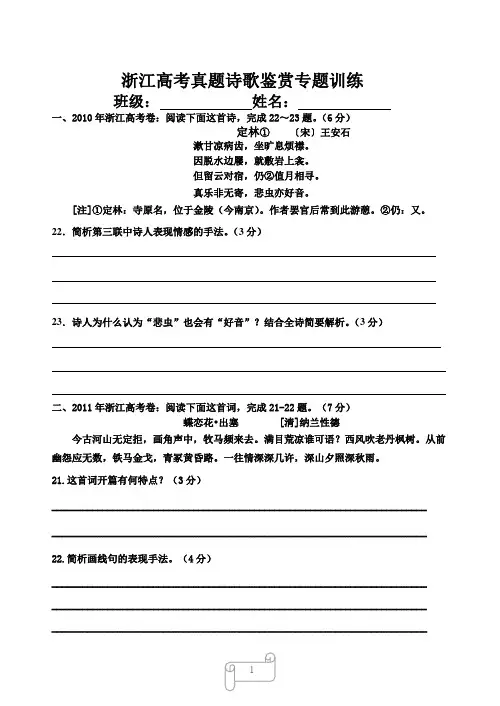

浙江高考真题诗歌鉴赏专题训练班级:姓名:一、2010年浙江高考卷:阅读下面这首诗,完成22~23题。

(6分)定林①〔宋〕王安石漱甘凉病齿,坐旷息烦襟。

因脱水边屦,就敷岩上衾。

但留云对宿,仍②值月相寻。

真乐非无寄,悲虫亦好音。

[注]①定林:寺原名,位于金陵(今南京)。

作者罢官后常到此游憩。

②仍:又。

22.简析第三联中诗人表现情感的手法。

(3分)23.诗人为什么认为“悲虫”也会有“好音”?结合全诗简要解析。

(3分)二、2011年浙江高考卷:阅读下面这首词,完成21-22题。

(7分)蝶恋花•出塞 [清]纳兰性德今古河山无定拒,画角声中,牧马频来去。

满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。

从前幽怨应无数,铁马金戈,青冢黄昏路。

一往情深深几许,深山夕照深秋雨。

21.这首词开篇有何特点?(3分)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22.简析画线句的表现手法。

(4分)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________三、2012年浙江高考卷:阅读下面这首词,完成21-22题。

(7分)未展芭蕉同儿辈赋未开海棠(其一)(唐)钱珝(金)元好问冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒。

枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。

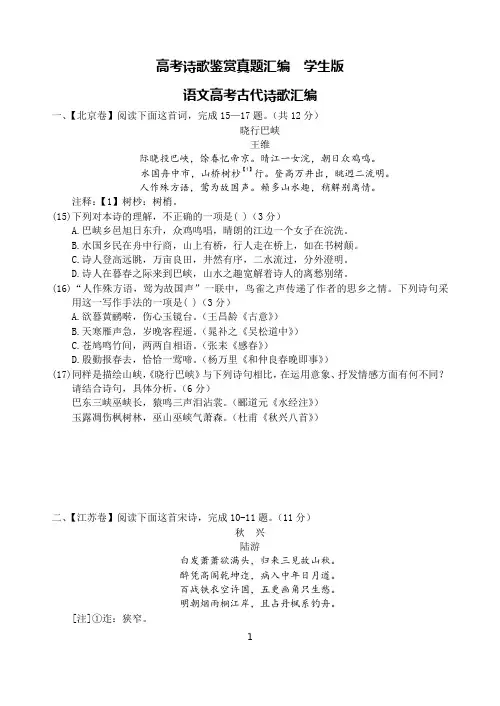

高考诗歌鉴赏真题汇编学生版语文高考古代诗歌汇编一、【北京卷】阅读下面这首词,完成15—17题。

(共12分)晓行巴峡王维际晓投巴峡,馀春忆帝京。

晴江一女浣,朝日众鸡鸣。

水国舟中市,山桥树杪【1】行。

登高万井出,眺迥二流明。

人作殊方语,莺为故国声。

赖多山水趣,稍解别离情。

注释:【1】树杪:树梢。

(15)下列对本诗的理解,不正确的一项是( )(3分)A.巴峡乡邑旭日东升,众鸡鸣唱,晴朗的江边一个女子在浣洗。

B.水国乡民在舟中行商,山上有桥,行人走在桥上,如在书树颠。

C.诗人登高远眺,万亩良田,井然有序,二水流过,分外澄明。

D.诗人在暮春之际来到巴峡,山水之趣宽解着诗人的离愁别绪。

(16)“人作殊方语,莺为故国声”一联中,鸟雀之声传递了作者的思乡之情。

下列诗句采用这一写作手法的一项是( )(3分)A.欲暮黄鹂啭,伤心玉镜台。

(王昌龄《古意》)B.天寒雁声急,岁晚客程遥。

(晁补之《吴松道中》)C.苍鸠鸣竹间,两两自相语。

(张耒《感春》)D.殷勤报春去,恰恰一莺啼。

(杨万里《和仲良春晚即事》)(17)同样是描绘山峡,《晓行巴峡》与下列诗句相比,在运用意象、抒发情感方面有何不同?请结合诗句,具体分析。

(6分)巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

(郦道元《水经注》)玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

(杜甫《秋兴八首》)二、【江苏卷】阅读下面这首宋诗,完成10-11题。

(11分)秋兴陆游白发萧萧欲满头,归来三见故山秋。

醉凭高阁乾坤迮,病入中年日月遒。

百战铁衣空许国,五更画角只生愁。

明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟。

[注]①迮:狭窄。

110.根据中间两联,概况作者“愁”的原因。

(6分)11.简要赏析尾联的表达效果。

(5分)三、【新课标I】阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

(11分)礼部贡院阅进士就试欧阳修紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

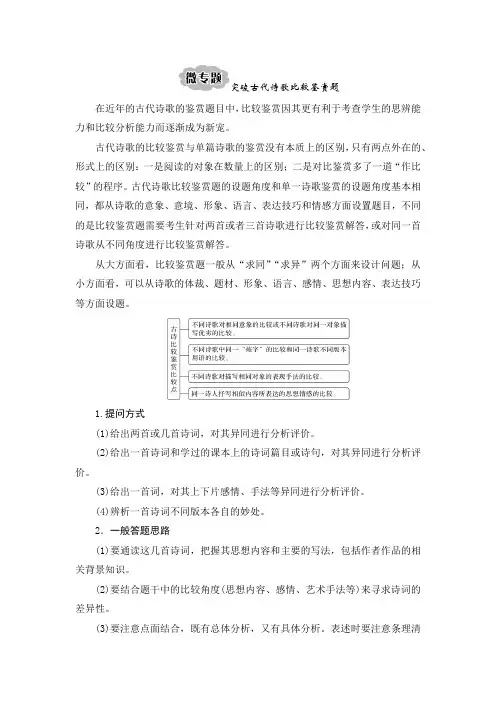

突破古代诗歌比较鉴赏题在近年的古代诗歌的鉴赏题目中,比较鉴赏因其更有利于考查学生的思辨能力和比较分析能力而逐渐成为新宠。

古代诗歌的比较鉴赏与单篇诗歌的鉴赏没有本质上的区别,只有两点外在的、形式上的区别:一是阅读的对象在数量上的区别;二是对比鉴赏多了一道“作比较”的程序。

古代诗歌比较鉴赏题的设题角度和单一诗歌鉴赏的设题角度基本相同,都从诗歌的意象、意境、形象、语言、表达技巧和情感方面设置题目,不同的是比较鉴赏题需要考生针对两首或者三首诗歌进行比较鉴赏解答,或对同一首诗歌从不同角度进行比较鉴赏解答。

从大方面看,比较鉴赏题一般从“求同”“求异”两个方面来设计问题;从小方面看,可以从诗歌的体裁、题材、形象、语言、感情、思想内容、表达技巧等方面设题。

1.提问方式(1)给出两首或几首诗词,对其异同进行分析评价。

(2)给出一首诗词和学过的课本上的诗词篇目或诗句,对其异同进行分析评价。

(3)给出一首词,对其上下片感情、手法等异同进行分析评价。

(4)辨析一首诗词不同版本各自的妙处。

2.一般答题思路(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括作者作品的相关背景知识。

(2)要结合题干中的比较角度(思想内容、感情、艺术手法等)来寻求诗词的差异性。

(3)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。

表述时要注意条理清楚,层次分明。

客观题相比主观题较为简单,只要会做主观题,客观题也就不在话下了。

突破点比较鉴赏题答题四角度角度1:形象角度方法指导形象特点比较两注意1.注意意象本身所包含的传统内涵。

如杜鹃代表着悲情,松柏象征着坚贞。

2.揣摩诗中意象自身的特点。

要抓住描述意象的关键性词语,把握其外在与内在特点,归纳出其表层义和深层义。

典例(2015·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风曾不到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

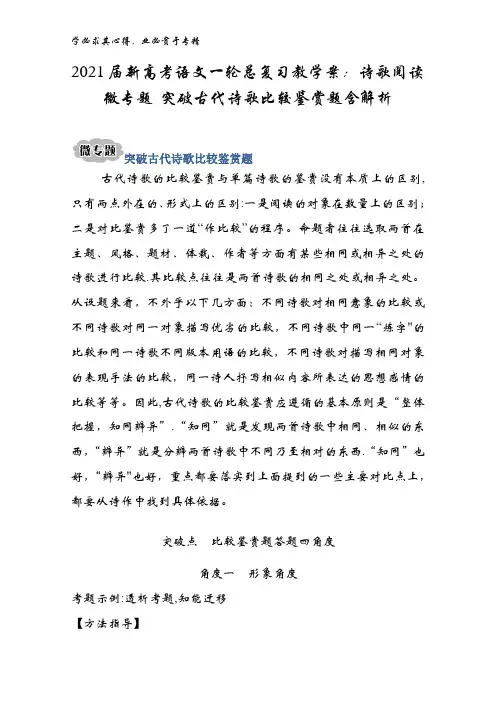

2021届新高考语文一轮总复习教学案:诗歌阅读微专题突破古代诗歌比较鉴赏题含解析突破古代诗歌比较鉴赏题古代诗歌的比较鉴赏与单篇诗歌的鉴赏没有本质上的区别,只有两点外在的、形式上的区别:一是阅读的对象在数量上的区别;二是对比鉴赏多了一道“作比较”的程序。

命题者往往选取两首在主题、风格、题材、体裁、作者等方面有某些相同或相异之处的诗歌进行比较.其比较点往往是两首诗歌的相同之处或相异之处。

从设题来看,不外乎以下几方面:不同诗歌对相同意象的比较或不同诗歌对同一对象描写优劣的比较,不同诗歌中同一“炼字"的比较和同一诗歌不同版本用语的比较,不同诗歌对描写相同对象的表现手法的比较,同一诗人抒写相似内容所表达的思想感情的比较等等。

因此,古代诗歌的比较鉴赏应遵循的基本原则是“整体把握,知同辨异”.“知同”就是发现两首诗歌中相同、相似的东西,“辨异”就是分辨两首诗歌中不同乃至相对的东西.“知同”也好,“辨异"也好,重点都要落实到上面提到的一些主要对比点上,都要从诗作中找到具体依据。

突破点比较鉴赏题答题四角度角度一形象角度考题示例:透析考题,知能迁移【方法指导】形象特点比较两注意1.注意意象本身所包含的传统内涵。

如杜鹃代表着悲情,松柏象征着坚贞。

2。

揣摩诗中意象自身的特点.要抓住描述意象的关键性词语,把握其外在与内在特点,归纳出其表层义和深层义。

【典例示范】典例(2015·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风曾不到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

【注】①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

②轮台:庭州属县,在今新疆乌鲁木齐.与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析.(6分)[解题思维]第1步:读文本,知大意。

《发临洮将赴北庭留别》是作者赴北庭途经临洮时所作。

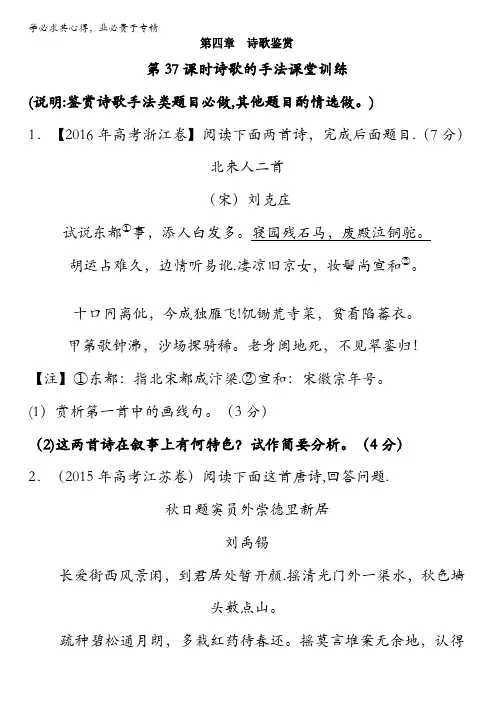

第四章诗歌鉴赏第37课时诗歌的手法课堂训练(说明:鉴赏诗歌手法类题目必做,其他题目酌情选做。

)1.【2016年高考浙江卷】阅读下面两首诗,完成后面题目.(7分)北来人二首(宋)刘克庄试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹.凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞!饥锄荒寺菜,贫着陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

老身闽地死,不见翠銮归!【注】①东都:指北宋都成汴梁.②宣和:宋徽宗年号。

(1)赏析第一首中的画线句。

(3分)(2)这两首诗在叙事上有何特色?试作简要分析。

(4分)2.(2015年高考江苏卷)阅读下面这首唐诗,回答问题.秋日题窦员外崇德里新居刘禹锡长爱街西风景闲,到君居处暂开颜.摇清光门外一渠水,秋色墙头数点山。

疏种碧松通月朗,多栽红药待春还。

摇莫言堆案无余地,认得诗人在此间。

注:堆案,堆积案头,谓文书甚多.(1)联系全诗,概括作者“开颜冶的原因。

(4分)(2)简要赏析颔联、颈联的写景艺术.(4分)(3)尾联表达了作者什么样的情感?(3分)3.(2015年高考新课标1卷)阅读下面这首唐诗,完成8——9题。

发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威.勤王敢道迟,私向梦中归.注]①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北.②轮台:庭州厲县.在今新鲁木齐。

8.与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?诮简要分析。

(5分)9.诗的尾联表达了作者什么样的思想感情?对全诗的情感抒发有怎样的作用?(6分)4.【2014年高考湖南卷】阅读下面的古诗,完成题目。

(8分)桃夭(《诗经》)桃之夭夭,灼灼其华.之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。

之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。

之子于归,宜其家人。

注]①归:出嫁。

②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子. ③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子.(1)本诗在章法结构上采用了的形式.(2分)(2)请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

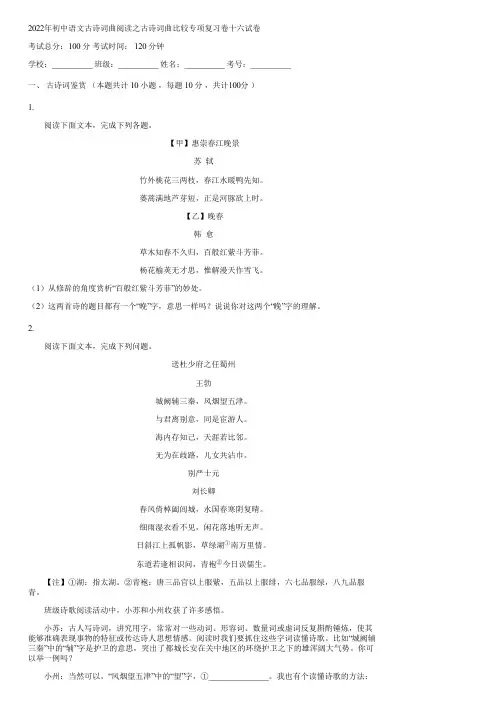

2022年初中语文古诗词曲阅读之古诗词曲比较专项复习卷十六试卷考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________一、 古诗词鉴赏 (本题共计 10 小题 ,每题 10 分 ,共计100分 )1.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】惠崇春江晚景苏 轼竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

【乙】晚春韩 愈草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

(1)从修辞的角度赏析“百般红紫斗芳菲”的妙处。

(2)这两首诗的题目都有一个“晩”字,意思一样吗?说说你对这两个“晩”字的理解。

2.阅读下面文本,完成下列问题。

送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

别严士元刘长卿春风倚棹阖闾城,水国春寒阴复晴。

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

日斜江上孤帆影,草绿湖南万里情。

东道若逢相识问,青袍今日误儒生。

【注】①湖:指太湖。

②青袍:唐三品官以上服紫,五品以上服绯,六七品服绿,八九品服青。

班级诗歌阅读活动中,小苏和小州收获了许多感悟。

小苏:古人写诗词,讲究用字,常常对一些动词、形容词、数量词或虚词反复斟酌锤炼,使其能够准确表现事物的特征或传达诗人思想情感。

阅读时我们要抓住这些字词读懂诗歌。

比如“城阙辅三秦”中的“辅”字是护卫的意思,突出了都城长安在关中地区的环绕护卫之下的雄浑阔大气势。

你可以举一例吗?小州:当然可以。

“风烟望五津”中的“望”字,①_______________。

我也有个读懂诗歌的方法:①②归类比较。

比如《别严士元》一诗二、三联都是景物描写,表现手法却不同,分别使用了视听结合和虚实结合的方法,你能就其中一种说说你的理解吗?小苏:②_______________。

小州:你分析的很对。

小苏:按照归类比较的方法,两首诗可归为送别诗,从题目中“送”和“别”两字可看出。

叙事诗的答题方法和技巧叙事诗的答题方法和技巧阅读宋人刘克庄的诗《北来人》(二首),回答:这两首诗在叙事上有何特色?试作简要分析。

试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞。

饥锄荒寺菜,贫着陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

老身闽地死,不见翠銮归。

注①东都:北宋都成汴梁。

②宣和:宋徽宗年号。

叙事诗的特点就是“以诗叙事”。

这里,有个根本性的矛盾:“诗”要简,贵在省字约文,意在言外;“事”要细,妙在交代清楚,具体生动。

解决这个矛盾的有效办法有二:一是善于选点(或者精于剪裁);二是寓褒贬悲欢于叙事之中。

先说善于选点。

最佳的办法是选那些最富特征的点,如果选到既传神又有对比性的点,则更好。

一般而言,一件事情如果有多人参与,在发生、发展的过程中,不同的人物加上不同的时间,就会产生或前后或彼此之间的鲜明对比(衬托)。

如《北来人》,写的是一个从金人统治区(北方)南逃的人,诉说故都荒凉景况和自己的悲惨经历。

诗歌通篇都是这位“北来人”说的话,作者没有铺叙事件,也没有穿插任何评判的语言,但作者的思想感情却从叙述中体现出来。

原因是作者选取了很有对比度的两个点:第一个点是“胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和”和“甲第歌钟沸,沙场探骑稀”。

前者表现北方的遗民始终保持复国信念,以致把边境传来的于南宋不利的消息,当作谣言;甚至旧日京师的妇女,虽已素发飘飘,但衣着装束仍是当年模样。

后者写的是“北来人”历尽千辛万苦,来到南宋后,看到的却是,深宅大院里,当权者整日歌舞宴乐,不问边关,不忧国事。

第二个点是“十口同离仳,今成独雁飞”,即当初逃离北方时,“北来人”有一个完整的十口之家,而今天却只剩“北来人”一只“独雁”了。

这两个对比彼此映照,作者的忧国忧民之情以及百姓的流离之苦就跃然纸上了。

再说寓褒贬悲欢于叙事之中。

《北来人》中的“寝园残石马,废殿泣铜驼”一句,写的是北宋陵园和宫殿在遭到金人毁坏后的残破荒凉之景。

北来人二首刘克庄叙事特点1.刘克庄的叙事特点刘克庄的作品《北来人》描写的是一群曾经劳作到朝鲜半岛的中国人的悲惨遭遇。

他以叙事方式抒写人性的弱点,痛斥社会的不公,且贯穿着他的叙事特点:1.1描写质朴真实刘克庄笔下的北来人以普通中国人的视角,用朴素简单的语言笔法,描写出中国人在异乡凄楚的生活,尽显质朴真实。

他用单一视角,把人物心绪深深描绘出来,让人很容易投入其中,感受到中国人对朝鲜土地的深厚感情。

1.2留痕累累刘克庄以老人物苏老和丁老为核心,讲述了中国人穿梭朝鲜,离别老朋友,血浓于水的情怀。

他用典型叙事,做过分详略的解释,让大家理解了里面的小细节。

在叙事方面,他不但要讲述历史事件、叙述人物经历,而且留痕累累,让人们记住了这段悲情的历史,完善了文学的美感。

1.3铺垫紧凑刘克庄的作品描写的不仅仅是短暂的一幕或者断面,而是有脉络的句子加以铺垫,紧凑的构成了一个字笔一点点凝练提炼,思绪众多却又简明精雕,和谐统一的整体。

他善于运用象征、反复、暗示,将文章表达出来痛心凝重且客观真实,让文章形成自己的完整。

同时又有凝练的句子给叙事充足的动力。

2.刘克庄的笔触豪迈刘克庄的笔触充满了豪迈的空灵感,其艺术表达没有穷尽形式化的固定模式,充满了创造性。

他好像用自己的灵感形塑出一座座精彩之城。

2.1豪迈壮丽刘克庄以豪迈的笔蹟,在文学当中营造出不凡的气势,尤其在小说中使用了更多的表现形式,无论是笔触还是内容都十分精彩动人,令人难忘,触动人们心弦。

2.2细腻流畅刘克庄的笔触细腻流畅柔和,也反映实际生活的各种复杂的情绪,他对文字的把握,对语言的掌握,把情感运用得淋漓尽致。

刘克庄所使用的语言非常自然、纯熟,堆砌起来也十分紧致,简洁而又富有叙事魔力。

最终,刘克庄的作品《北来人》的叙事形式,可以用描写质朴真实、留痕累累、铺垫紧凑、流畅细腻等关键词来形容,他用精神勇敢行叙事,让历史活在今天,让民族性格彰显着英雄气概,令刘克庄在文学史上留下了辉煌的一笔。

北来人原文翻译及赏析北来人原文翻译及赏析《北来人》作者为宋朝诗人刘克庄。

其古诗全文如下:试说东都事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和。

【前言】刘克庄早年与四灵派翁卷、赵师秀等人交往,诗歌创作受他们影响,学晚唐,刻琢精丽。

刘克庄晚年趋奉贾似道。

谀词谄语,连章累牍,为人所讥。

但他也曾仗义执言,抨击时弊,弹劾权臣。

他与江湖派戴复古、敖陶孙等也有交往,自言"江湖吟人亦或谓余能诗"。

这首《北来人》是关于北宋亡国的感悟诗,作者通过石马、铜驼、旧京女等意象,表达一种沧桑悲凉的心境。

【注释】(1)东都,指汴梁,北宋以汴梁为东都。

(2)寝园二句,是说北宋皇帝的陵园和宫殿都已遭破坏。

石马是皇帝陵墓道中的陈列物。

(3)胡运两句,是说金人的命运算来不会长久,可对于敌情又得不到准确的消息。

占,卜卦;边情,边疆上的消息和动态。

(4)凄凉两句,是说汴梁虽然沦陷多年了,但人民仍然不忘故国,保存着汉族的风俗。

(5)妆髻,发式。

(6)宣和(1119-1125),徽宗年号。

【翻译】一提起东都汴梁的事来,就使人平添许多愁绪,想来北宋皇帝的陵园和宫殿都已是断碑残垣,那立在殿前的铜驼,还在昭示着亡国的悲哀。

料想着金人的命运不会长久,派人去打听消息,得来的都是一些谣言,对于敌情又得不到准确的消息。

伤感凄凉的旧京女还保留着宣和时期的发式。

【赏析】《北来人》是刘克庄在北宋亡国后,所写的.感悟诗,诗中流露出亡国之恨,与遗民之悲。

将当时亡国后的心迹刻画的十分到位,“寝园残石马,废殿泣铜驼。

”是以物感人,触景生情,“胡运占难久”是一种美好的期望,作者将亡国之恨通过旧京女的妆髻还保留着宣和的发式,报答人民对于故国的怀念。

范云《之零陵郡次新亭》阅读答案及翻译赏析【阅读理解题目】:之零陵郡次新亭范云江干远树浮,天末孤烟起。

江天自如合,烟树还相似。

沧流未可源,高帆去何已。

[注释]①范云(451-503):南朝齐、梁间诗人。

范云由京官而外放,去荒僻的零陵郡任内史,途中在新亭逗留数日,并写下了这首诗。

②干:大水之旁。

③沧:苍。

水色青苍,所以流水称“沧流”。

④未可源:言不能穷其源。

1.“浮”、起”二字写景传神。

请予以赏析。

(4分)2.结尾二句蕴含了诗人怎样的思想感情?(4分)【参考答案】:1.“浮”把客观上由于光线折射而产生的朦胧动荡的感觉、主观上由于江水流动而产生的浮动错觉写得十分生动,写出了江岸、远树的动态美;“起”刻画出孤烟冉冉升起,以动衬静,突出江天的幽远宁静。

(4分)2.江源之远,舟行之久,大江茫茫,前途遥遥,诗人触景生情,心中涌起一股迷惘焦急的情绪,流露出对仕途前程几许隐隐的担忧。

(回答“路途迢遥的孤独感、焦灼感”,“前途未卜的迷茫感、焦虑感”也算正确。

)(4分)【问题】(1)请找出诗歌中的意象并概括作者在诗中所表达的感情。

(4分)(2)有人在该诗的末尾补上“日暮何处是,烟波使人愁”两句,你认为是画龙点睛,还是画蛇添足?请说明理由。

(4分)【参考答案】:(1)意象有开阔江面、远树、孤烟、江天、烟树。

(2分)表达了作者漂泊的孤苦之情,对仕宦前途的担忧之情。

(2分)(2)画龙点睛:渲染了意境,强调了情感,深化了主题。

画蛇添足:景与情的重复,累赘。

无新意。

(从景与情角度分析,言之成理即可。

)(4分)【问题】⑴.本诗主要运用了__________的抒情方式。

(2分)答:借景抒情(情景交融)⑵.诗中营造了怎样的意境?表达了作者怎样的思想感情?(6分)答:诗人抓住“江”、“天”、“树”、“烟”等意象,(1分)描绘了一幅江水浩渺、烟树迷濛的景象,(1分)营造了一种广渺寂寥、迷濛淡远的意境。

(2分)表达了作者孤独、迷惘的心情,流露了仕途之忧和飘零之感。