病例讨论 深静脉血栓

- 格式:ppt

- 大小:3.13 MB

- 文档页数:1

静脉血栓疑难病例讨论记录范文一、讨论时间。

[具体日期],[上午/下午/晚上][具体时间]二、讨论地点。

[科室名称]医生办公室。

三、参加人员。

主任医师:[姓名1]副主任医师:[姓名2]主治医师:[姓名3]、[姓名4]住院医师:[姓名5]、[姓名6]护士长:[姓名7]责任护士:[姓名8]四、病例汇报人。

住院医师[姓名5]五、病例详情。

(一)基本信息。

患者[姓名],男性,[年龄]岁,因“左下肢肿胀、疼痛1周”入院。

患者1周前无明显诱因出现左下肢肿胀,从踝关节逐渐蔓延至大腿根部,伴有疼痛,活动后加重,休息后稍有缓解。

既往有高血压病史[X]年,规律服用降压药,血压控制尚可;有吸烟史[X]年,平均每天[X]支。

(二)入院查体。

体温:[具体温度]℃,脉搏:[具体次数]次/分,呼吸:[具体次数]次/分,血压:[具体数值]mmHg。

神志清楚,精神尚可。

左下肢明显肿胀,皮肤张力增高,皮温较右侧高,浅静脉扩张,Homans征阳性(左侧)。

(三)辅助检查。

1. 下肢血管超声:提示左侧股静脉、腘静脉血栓形成。

2. 血液检查:D 二聚体:[具体数值]mg/L(明显升高);凝血功能:PT [具体数值]秒,APTT [具体数值]秒,INR [具体数值];血常规:白细胞计数[具体数值]×10⁹/L,中性粒细胞百分比[具体数值]%,血红蛋白[具体数值]g/L,血小板计数[具体数值]×10⁹/L。

3. 其他检查:心电图:窦性心律,正常心电图;心脏彩超:左室舒张功能减退,未见明显附壁血栓;胸部X线:未见明显异常。

(四)初步诊断。

左下肢深静脉血栓形成(DVT)六、讨论内容。

(一)住院医师[姓名5]阐述目前治疗方案及困惑。

“咱这个患者目前按照指南,已经给予了低分子肝素抗凝治疗,但是这几天患者左下肢肿胀好像缓解得不是特别明显呢。

我也在想是不是有什么特殊的因素导致的,比如有没有可能存在隐匿性的肿瘤啥的,因为患者这个年纪,突然出现静脉血栓,虽然有高血压和吸烟这些危险因素,但还是有点担心。

肝胆外科患者手术后深静脉血栓形成的原因分析及护理措施摘要:目的:本文主要对肝胆外科患者手术后深静脉血栓形成的原因分析及护理措施进行了探讨。

方法:样本数据选取了在我院接受肝胆外科手术的患者,并从中抽取了70例,同时将这些患者均分为试验组与对比组两个组别,每组各35例,其中对比组患者实施常规护理方式进行护理,试验组患者实施针对性护理方式进行护理干预,之后对两组患者的各项临床指标和静脉血栓发生率和满意度进行调查评估。

结果:对比两组患者的各项临床指标可知,术前血浆D-二聚体水平无显著差异,术后血浆D-二聚体水平、住院费用以及住院时间等指标,试验组明显优于对比组;对比两组患者的静脉血栓发生率和满意度可知,试验组的静脉血栓发生率明显少于对比组,研究组的满意度明显好于对比组(P<0.05)。

结论:在对肝胆外科患者进行治疗时,为了避免静脉血栓的发生,可以使用针对性的护理进行干预,既可以提升患者的满意度,还可以减少住院的时间,促使患者尽快地出院,值得临床借鉴与推广。

关键词:肝胆外科;深静脉血栓;分析;原因;护理;措施通常情况下,肝胆外科患者在进行手术之后会经过一段时间的卧床休息在此期间段患者的血流速度会有所下降,并会呈现高凝的情况,所以,患者极易出现深静脉血栓,对患者的预后产生了极大的影响,为了避免此类问题的发生,需要对其进行分析原因,之后对其进行相应的护理措施[1]。

基于此,本文主要分析了肝胆外科患者手术后深静脉血栓形成的原因分析及护理措施,现报告如下。

1、资料与方法1.1一般资料病例样本来源于为2019年4月-2020年4月该时间段内到我院接受胆囊切除或肝脏部分切除术的患者,并从中抽取70例,患者的年龄跨度为55-84岁,平均年龄为(64.22±2.21)岁,男女患者的占比分别为55%、45%;按照住院先后顺序法,将这些患者划分为试验组与对比组,每组中的患者各有35例;在本次研究中患者接受的手术有:肝脏手术、胆手术、腹膜手术、胰腺手术以及十二指肠手术。

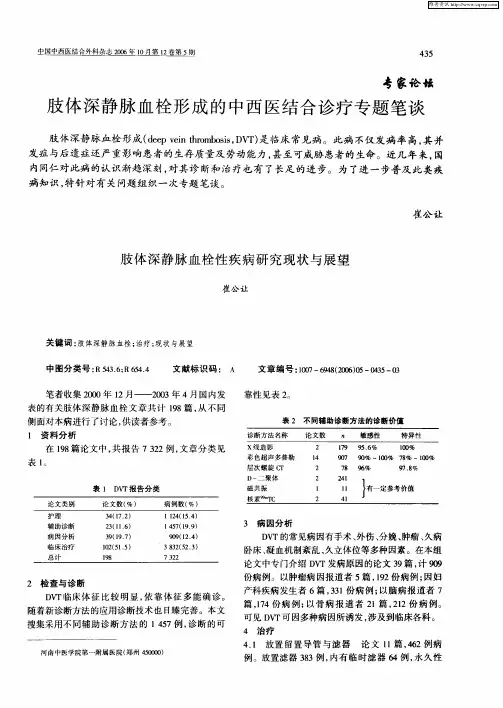

主国塞旦匡刊!Q!Q生!月筮!!鲞筮!翅曼垒i望塑!』!坠!塑!堕呈翌笪!型!堑堕世堡』塑:!Q!!:y!!:!!:盟!:!下肢深静脉血栓形成35例临床分析廖忠丽柴焱【摘要】目的探讨下肢深静脉血栓形成(D V T)的诊断和治疗方法。

方法对2003年至2008年我院35例下肢深静脉血栓形成的临床资料进行回顾分析。

结果35例病例中,基本治愈者30例,有效者5例,无无效病例,达到临床治愈时间10—22d,平均15d。

5例急性血栓形成患者溶栓治疗后血栓消失。

结论下肢深静脉血栓形成患者应争取做到早诊断,早期应用低分子量肝素、华法林结合尿激酶溶栓治疗,疗效高,值得推广。

【关键词】下肢深静脉血栓形成;低分子量肝素;华法林;尿激酶下肢深静脉血栓形成(D V T)是临床常见的周围血管病,发病率逐年增高,且栓子容易脱落造成肺栓塞危及患者生命,同时遗留慢性静脉功能不全综合征,因此逐渐被人们重视起来,现将我院2003年至2008年收治的35例下肢深静脉血栓形成(D V T)分析如下。

1资料与方法1.1一般资料:本组35例患者中,男性23例,女性12例,年龄31—68岁,平均51岁。

所有病例均经临床及血管超声检查确诊,其中左下肢26例,右下肢9例,髂股静脉血栓20例,小腿静脉血栓15例;发病至人院时间最短为1d,最长20d,治疗时间10一22d,平均15d。

1.2临床症状:所有患者均有行走困难,患肢肿胀、疼痛、明显增粗、水肿、皮肤发亮,局部出现潮红、暗红、青紫不同程度改变,皮温升高,有2例因病史长就诊晚,出现瘀积性皮炎伴轻度溃烂。

常规测量双侧膝关节上下大腿、小腿周径,患肢大腿较健侧粗2—7cm,小腿较健侧粗2~5cm,均有患肢动脉搏动减弱或消失,11例股静脉处可触及条索状肿块并有触痛。

1.3发病原因:长期卧床者5例,高脂血症、动脉硬化者6例,外科手术后8例,产后1例,有明显静脉曲张者2例,无明显诱因者13例。

1.4辅助检查:35例患者均经彩色多普勒检查提示:患肢深静脉完全闭塞,无血流信号。

66564 临床医学论文下肢深静脉血栓形成的护理探究[摘要] 目的探讨下肢深静脉血栓形成原因及其护理方法研究。

方法回顾性分析20xx年4月―20xx年4月来该院就诊的80例下肢深静脉血栓患者的入院资料,根据患者治疗时间先后顺序分为两组,采用常规方法对对照组患者进行护理,采用早期护理干预对实验组患者进行护理,分析下肢深静脉血栓形成的原因及其护理效果。

结果实验组治疗总有效率95%高于对照组治疗总有效率85%,效果理想(P<0.05);对我院治疗总体满意实验组高于对照组达95%(P<0.05);实验组护理后2例重度疼痛、2例发生感染、3例出现不良反应,总不良反应发生率为17.5%,低于对照组(4例水肿、5例重度疼痛、4例感染、6例出现不良反应,总不良反应发生率为4.5%)(P[中图分类号] R473.6 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(20xx年来,早期干预在临床上使用较多,并取得理想效果[1]。

为了探讨降低下肢深静脉血栓后遗症的发生率及其护理方法研究。

回顾性分析该院于20xx年4月―20xx年4月收治的下肢深静脉血栓患者80例的入院资料,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料对来该院进行诊治的下肢深静脉血栓患者80例的病历资料进行回顾性分析,随机分为两组。

对照组和实验组各40例,其中对照组16例女性, 24例男性,患者年龄为(40~76)岁平均(46.7±0.8)岁,病程为1.2~6.5月,平均(4.2±1.1)月;实验组17例女性, 23例男性,患者年龄为49~84岁,平均(49.4±1.4)岁,病程在1~6月,平均(3.5±1.4)月。

研究中,实验均通过我院伦理委员会批准,且两组患者均对其治疗方案等完全知情。

两组患者年龄、病情等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料及病程(n,x±s)1.2 方法1.2.1 治疗方法患者入院后对其进行常规检查,急性DVT采用溶栓治疗或手术取栓,但目前首选何种方法尚有争议并采用溶栓等药物治疗,药物治疗溶栓包括溶栓、抗凝、祛聚三部分具体方法如下:首先加压快速推入50万U 尿激酶混合50 ml 0.9%生理盐水,尽可能在5 min内推注完毕,然后继续静脉滴注25万U尿激酶混合250 ml0.9%生理盐水中,8 h滴完。

护理查房病历讨论记录时间:年月日地点:主持人:职称:讨论目的及需要解决的问题:患者深静脉血栓形成的预防和护理?参加人员:讨论内容:XX护师:深静脉血栓形成(DVT)是指血液在深静脉腔内不正常地凝结。

DVT好发于下肢深静脉,为上肢的十倍。

下肢深静脉血栓形成是手术后,尤其是妇科手术和骨科手术后近期出现的严重并发症之一。

由于下肢深静脉血栓形成可引起下肢功能障碍,其病情复杂多变,血栓易脱落,随血液循环运行可致肝、肾、肺栓塞,如未及时治疗,急性期可并发肺栓塞(致死或非致死),后期则形成血栓形成后综合征,甚至致残,从而影响患者的生活和工作能力。

针对深静脉血栓形成的预防和护理大家积极发言:XX主管护师:对于深静脉血栓的形成我们要充分认识它的发病原因:①静脉血流淤滞:如长时间制动,卧床者,手术后、偏瘫、截瘫患者,下肢静脉血流缓慢、淤滞,血小板与血管内膜接触机会增多,血小板可能沉积粘附在血管内膜上,构成血栓形成的核心。

②血液高凝状态:如创伤、手术、大面积烧伤等因素造成失血、失液而又补充不足或妊娠、肿瘤、高龄、肥胖及其他疾病等患者自身因素,均可使机体处于高凝状态。

③静脉内膜损伤:手术可造成血管内膜直接和间接损伤,如静脉穿刺、输注刺激性药物、外伤、感染等因素,均可造成静脉壁损伤,当静脉壁损伤后血小板黏附其上,发生聚集,促进血栓形成。

XX护师:针对原因我们可以采取积极有效地预防措施:对术后下肢深静脉血栓形成(LEDVT)的危险因素进行护理评估,找出高危人群。

手术及分娩、长期卧床制动是引发LEDVT的重要因素。

应详细询问病史,包括不明原因的腿部疼痛、红肿史,既往有无静脉血栓或肺栓塞史,有无心脑血管疾病、糖尿病,特别是对高龄、吸烟、肥胖、下肢静脉曲张者,护士更应该结合血常规、出凝血等实验室检查,以确定高危人群,重点预防。

1健康指导:对患者及其家属进行宣教,特别是高危人群,应向其讲解LEDVT的发生原因、后果及预防措施,指导患者如何配合护士进行床上运动,尤其是下肢运动,可有效预防LEDVT的发生。

老年股骨颈骨折后下肢深静脉血栓发生情况及其危险因素分析刘大伟1,朱燕宾1,王宇钏2,王忠正2,金柱成2摘要 目的:探究老年股骨颈骨折后下肢深静脉血栓的发生率、血栓位置及相关危险因素。

方法:回顾性分析天津南开医院和河北医科大学第三医院2017年1月—2019年6月收治的老年股骨颈骨折患者708例。

入院后,对患者行常规超声多普勒扫描以评估患者双下肢是否有深静脉血栓,将有血栓者为病例组(112例),无血栓者为对照组(596例)。

提取患者的临床资料,包括人口学信息、合并病、受伤情况和入院时实验室结果,采用单因素检验和二元logistic 回归分析确定DVT 发生的相关危险因素。

结果:共112例(15.8%)患者诊断为DVT ,84例(75.0%)为远端型,21例(18.8%)为近端型,7例(6.2%)为混合型DVT 。

75.9%(85/112)的患者DVT 发生在骨折侧肢体,12.5%(14/112)发生于双侧肢体,11.6%(13/112)发生于未骨折侧。

多因素logistic 回归分析显示,年龄大、D-二聚体升高(>0.5 mg/L 、受伤至入院时间长、血清白蛋白水平降低(<35 g/L )和血小板计数(>262×109/L)是发生下肢深静脉血栓的独立危险因素。

结论:老年股骨颈骨折患者入院时DVT 发生率较高,近端DVT 达到6%。

多个相关危险因素与DVT 独立相关。

关键词:股骨颈骨折;深静脉血栓;流行病学;危险因素中图分类号:R 683.42 文献标识码:A 文章编号:1007-6948(2021)02-0228-05doi :10.3969/j.issn.1007-6948.2021.02.012Clinical Observation and Analysis of Incidence, Location and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis (DVT) in Lower Extremity after Femoral Neck Fracture in the Elderly LIU Da-wei,ZHU Yan-bin, WANG Yu-chuan, et al. Department of Orthopaedics, Tianjin Nankai Hospital, Tianjin (300100), ChinaAbstract: Objective To investigate the incidence, location and risk factors of deep venous thrombosis (DVT) in lower extremity after femoral neck fracture in the elderly. Methods A retrospective analysis was performed on elderly patients with femoral neck fractures admitted to Tianjin Nankai Hospital and the Third Hospital of Hebei Medical University from January 2017 to June 2019.After inclusion and exclusion criteria, a total of 708 patients were included in this study. After admission, we performed routine ultrasound doppler scan on the patients to assess whether the patients had deep vein thrombosis in both lower limbs. Patients with thrombosis were selected as the case group and those without thrombosis as the control group. Clinical data of patients were extracted, including demographic information, comorbidities, injury status and laboratory results on admission, and risk factors associated with DVT were determined by single factor test and binary logistic regression analysis. Results A total of 112 (15.8%) patients were diagnosed with DVT, 84 (75.0%) with distal, 21 (18.8%) with proximal, and 7 (6.2%) with mixed DVT. In 75.9% (85/112) of patients, DVT occurred in the fractured limb, 12.5% (14/112) in the bilateral limb, and 11.6% (13/112) in the non-fractured limb. Multivariate logistic regression analysis showed that age (P <0.05), increased d-dimer (>0.5mg/L) (P <0.05), time from injury to admission (P <0.05), decreased serum albumin level (<35g/L) (P <0.05)and platelet count (>262×109/L) (P <0.05)were independent related factors for the development of DVT in lower extremity. Conclusion The results ofthis study suggest that the incidence of DVT is higher in the elderly patients with femoral neck fracture uponadmission, with proximal DVT reaching 6%.Severalrelated risk factors are independently related to DVT, which can help predict the occurrence of thrombosis, 论 著1.天津南开医院骨科(天津 020025)2.河北医科大学第三医院创伤急救中心(石家庄 050051)通信作者:刘大伟,E-mail :****************assess the risk and apply antithrombotic drugs.Key words: Femoral neck fracture; deep vein thrombosis; epidemiology; risk factors股骨颈骨折属于典型的骨质疏松性骨折,占老年人群骨折的10%~15%[1-2],术后一年内死亡率可高达31%[2]。