刘氏族谱

- 格式:doc

- 大小:104.50 KB

- 文档页数:6

刘氏远祖刘氏源远流长,枝繁叶茂。

中国刘姓源远流长且人众,近逾8000万,遍及世界各地,称国之第四大姓氏。

据许多史料和刘氏族谱载:中国刘姓绝大部分源自唐尧帝之后。

大始祖源明公,为帝尧陶唐氏子,居帝都山(今山西临汾县)受封刘,植刘氏之根,传十八代至累公复姓刘。

尔后几十代繁衍生息于丰沛、彭城一带,到七十五世祖刘邦,灭秦挫项,创大汉四百多年社稷,并派生出不朽的“汉文化现象”。

我东平刘氏,乃汉皇之后裔。

堂号“东平”,缘起汉皇诸王子爵封东平王、侯,他们的后裔人多名赫,在山东东平一带形成望族,为永远昭彰先祖勋名,便立堂名为“东平”。

其我徙华(湖南华容)裔孙,为纪念迁华一世祖宗公仕北宋茶课官,故又称“东平茶刘”。

因世代久远,其前世系难考。

谱载先祖世居河北山东道东平府古郓(现山东省梁山县)须句城,“靖康之变”后,约於1127~1142年间,三世祖宝公携祖、暨父寓居湖南华容老鹳冲(今湖南华容县胜峰乡凤形村二组),承袭“东平”堂名,迄今近九百年,衍生已达三十七代。

现代裔孙析分为兴、昌、谅、诚、皋(依三世祖宝公五子析分世系)五裔系,可查人口近十万之众,大部居湖南的华容、岳阳、益阳、沅江、安乡、桃源、澧县、湘阴、津市;湖北的监利、通城、江陵、石首、公安、恩施、宜昌、当阳;重庆巫山、巴东等县市。

另相传昌二公裔系迁湖北仙桃→麻城,但现一直未知其后裔究在何方。

还有一些乐居全国其他省市或国外的宗亲。

据华容县茶刘氏族谱记载,远祖可上溯至尧。

尧帝生九子,封季子源明于刘地(今河北省唐县),因其地名而姓刘氏,自源明公始为一世祖。

其下,直系下传至十八世祖累公,再下传七十五世至九十三世祖为刘邦。

东平堂邦公建立汉朝,帝号汉高祖(公元前206—195)。

传至汉武帝曾孙刘询,帝号宣帝(公元前73—70)置东平国(今山东省东平一带),询公封第四子刘宇为东平王,遂定刘氏堂名为“东平”。

两晋后,改朝换代,兵乱岁歉,帝胄庶裔,四处徙居,刘氏后裔遍布全国,各修宗谱,各溯其源。

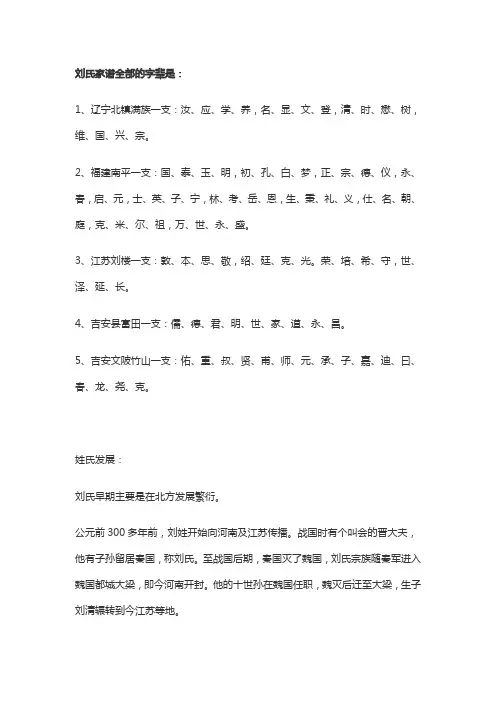

刘氏家谱全部的字辈是:

1、辽宁北镇满族一支:汝、应、学、养,名、显、文、登,清、时、懋、树,维、国、兴、宗。

2、福建南平一支:国、泰、玉、明,初、孔、白、梦,正、宗、德、仪,永、春,启、元,士、英、子、宁,林、考、岳、恩,生、秉、礼、义,仕、名、朝、庭,克、米、尔、祖,万、世、永、盛。

3、江苏刘楼一支:敦、本、思、敬,绍、廷、克、光。

荣、培、希、守,世、泽、延、长。

4、吉安县富田一支:儒、德、君、明、世、家、道、永、昌。

5、吉安文陂竹山一支:佑、重、叔、贤、甫、师、元、承、子、嘉、迪、曰、春、龙、尧、克。

姓氏发展:

刘氏早期主要是在北方发展繁衍。

公元前300多年前,刘姓开始向河南及江苏传播。

战国时有个叫会的晋大夫,他有子孙留居秦国,称刘氏。

至战国后期,秦国灭了魏国,刘氏宗族随秦军进入魏国都城大梁,即今河南开封。

他的十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。

天下刘姓家谱介绍先秦时期,刘姓是个小姓,特别是源出自尧帝后裔的汉家刘氏,在先秦时期更是默默无闻的家族;这个家族在当时有无族谱,就不得而知了;但作为刘姓大家族成员之一的姬姓刘氏,因为建立了刘子国,被封为公爵,是当时的王侯贵族之一,因而当时必定有由刘子国自己的史官或周王朝的史官编修的刘氏世系谱;因此,我们认为,刘姓的谱牒,最晚在周代就有了;公元前3世纪末,刘邦建立汉朝后,源出尧帝后裔的祁姓刘氏一跃而成为中华国姓;公元前200年,也就汉高祖刘邦七年,汉朝廷开始设立九卿一级的机构“宗正府”; 宗正府的首脑“宗正”一官,必须由刘姓皇族成员担任,与其他外姓无缘;宗正的职责,就是专门负责皇族事务,包括记录皇室世系、编修皇家玉牒、每年修一次诸王世谱;祁姓刘氏家族的谱牒正式开始编纂,是现在可知的祁姓汉家刘氏的最早修谱历史了;终两汉时期四百多年,刘姓的谱牒应该是当时世界上最完备的谱牒;凡是皇族成员,都统一由国家登记在册,其传递世系,昭穆亲疏,自然都一目了然;东汉末年,天下易帜;刘姓的谱牒大都毁于战火,藏于宫中的玉牒不知去向,两晋南北朝时期,是刘姓开始私家修谱时期;由于当时的风气重视门第和出身,因而像当时的各大士族一样,当年的刘氏世家大姓,往往都修有自己的族谱;见诸于文献记载的最早的刘姓族谱,是河南南阳刘氏谱,当年裴松之在为三国志作注时也曾引用;现存最早的刘姓谱牒文献,是相传撰写于南朝大梁普通三年520年的一编刘氏族谱序;隋唐时期,是中国谱学大发展的时期,也是刘姓私家修谱的第一个高潮时期;唐代的刘姓谱牒,见于文献记载的有5种:刘知几的刘氏家乘一作刘氏家史15卷、刘氏谱考3卷、刘晏家谱1卷、刘沆家谱、刘舆家谱1卷,都见载于新唐书·艺文志;而实际上,当时的刘姓族谱,要远比这多得多;欧阳修的新唐书·宰相世系表有关刘氏九大房的世系,就是在参考了唐代刘氏族谱的基础上编成的;宋元时期,刘姓修谱的现象更加普遍,源出匈奴的河南刘氏刘温叟家族,就有完整的族谱,记述了该家族自隋代到宋初五百多年的家族历史和世系传递;宋代着名学者屏山先生刘子翠所在的福建五忠刘氏家族,就曾派人前往发源地京兆访寻旧谱,编修新的麻沙刘氏族谱;但是,见于记载的宋元时期刘姓族谱仅刘复礼的刘氏大宗血脉谱1卷;传世的宋元刘姓族谱则在国内暂时还没有发现,但宋元时人为刘姓族谱所作的谱序,则传世的很多;明清时期是中国刘姓修谱的高潮时期;现在存世的最早族谱,就是明朝时的刻本,但数量不多;据不完全统计,现在中国大陆地区已知的明本刘姓族谱仅有8部,其中最早的是明正德年间的山阴刘氏宗谱,藏在中国国家图书馆原北京图书馆;现在存世最多的刘姓族谱,是清代和民国时期刻印的,其中又以民国时期修纂的为主;这是因为民国时期离现在只有几十年,保存较易的缘故;大凡官宦之家、富贵之家,甚至就是普通百姓刘氏,在明清和民国时期都有修谱之举;中华人民共和国成立以后,中基本上都停止了修谱,不过在个别地方也有续谱之举,如江苏丰县刘邦故乡在20世纪五六十年代还有续谱活动;而海外和中国港澳台地区刘姓的修谱活动则一直没有中断;20世纪80年代以后,随着中国大陆改革开放政策的推进,中国大陆地区修谱、续谱的现象又悄然兴起,并出现了大规模跨宗派、跨地区联合修谱的现象;这无疑是国泰民安、国富民强之后才会有的喜人现象; 新的族谱,虽然是在旧族谱的基础上续修的,但大都增加了反映新时代、新风气的新内容;当然,这些新族谱因为是民间自发编修的,其内容质量都参差不齐;就笔者所知,现代新族谱中,就内容丰富、体例严谨、考证精良、印制精美等方面而言,较优秀的有云南彭城春秋、江苏雎邑沛郡刘氏宗谱和江西的中华刘氏通谱、湖南的刘氏文史等数种;中国刘姓氏族是中华十大名姓之一,有张王李赵遍地刘之誉称;考刘姓远在两汉时期就有谱谍行世,经两晋南北朝至隋唐,有彭城、河南等分支刘氏谱行世;宋欧阳修、宋祁在新唐书·艺文志二中着录了刘氏谱考三卷、刘氏家史十五卷、刘晏家谱一卷、刘舆家谱一卷等,这是唐以前的刘氏谱,元脱脱宋宋、艺文志三记载有刘复礼刘氏大宗血脉谱一卷、刘舆家谱一卷等,这些谱在赵宋时期有刻本行世,惜原本无存;明黄虞稷千顷堂书目卷十谱系类着录了刘均美刘氏庆源录三卷、刘9.>王阁录门思遇录三卷、华客刘氏族谱四卷等;中国古籍善本书目史部传记类收录了刘氏族谱八种八部,计有明正德刻本山阴刘氏宗谱,明嘉靖三十六年1557刻本体宁邑前刘氏族谱六卷、明嘉靖刻本彭城刘氏歙南族谱、明万历五年1577刻本刘氏家谱、明刻本南丰西理刘氏重修宗谱、明崇祯八年1635刻本水澄刘氏家谱、清康熙十四年1675刘氏家塾刻本安丘刘氏族谱十一卷、清抄本洪洞刘氏族谱等;此外北京大学图书馆藏有清乾隆刻本洪洞刘氏宗谱六卷;四川省图书馆有清乾隆刻本湖南衡阳刘氏族谱六卷和旧抄本都梁刘氏家谱一卷;湖南图书馆藏有清嘉庆八年1803活字本田湖刘氏续修族谱十卷、道光二十年1840活字本前溪刘氏续修支谱等七十余种,八十余部;刘氏谱在两宋时期就大量纂修刊刻问世,据地方史志、公私书目、现存刘氏族谱的序跋,纂修名目记载,大多数的刘姓支族自宋以来,经元明清至民国年间已纂修刊印谱谍十余次,清嘉庆三年1798刘基樽、刘基志纂修的宁乡宁邑刘氏重修族谱中的序文记载,此支刘姓先祖荣卿公曾登唐玄宗李隆基开元年间714——741进士,世居长安城南翰林街刘家巷,历四世至章叨公因安史之乱,于唐肃宗李亨乾元二年759年徙豫章江西古安城西二十里之村界,又七传至太和公于长庆庚子〔实为唐宪宗李纯元和十五年庚子·820;次年为唐穆宗李桓长庆元年辛丑·821〕迁居江西永新城西,二十一传道荣公登建中癸未进士,实为宋徽宗赵佶崇宁二年癸未,1103,官金紫光禄大夫奏诏宦居楚谭州石潭市,生庚荣兄弟四人,徙居上湘今湘乡赤石,至顺辛未元文宗至顺二年·1331起荣、起佐公游宁邑双井桑园,悦其山水之胜,遂卜居于此;自始祖荣卿公迄今四十八世;其族谱先后纂修刊刻了六次:一修于宋神宗赵琐熙宁十年1077刘尚魁;二修于宋高宗赵构建炎二年1128刘友昌;三修于元仁宗延七年1320冬月三世孙刘仕珍,刘仕清等;四修于明嘉靖二十年1540刘楚良等;五修于清康熙五十三年1714四十一世孙刘富先等人,六修于清嘉庆三年1798刘基樽、刘基锡等人;嗣后在道光、咸丰、同治、光绪、宣统、至民国年间时有续修族谱行世;国家主席刘少奇同志的家谱宁乡南塘刘氏四修族谱十七卷首一卷,民国刘方春修,刘绍烨,刘绍9.>王纂,民国十年1921存着堂活字本;十八册, 今藏湖南图书馆;谱中初修世系源流图说称:吾族世居吴西吉水,汉唐以来,代多名宦, 阅有明中叶时显公喻孺人夫妇随长子长庚名宝者,出任湖南益阳知县,致仕后慕湘滨沩麓之间秀毓灵钟,遂率子宝、楠、思暨孙邦益、邦义、邦礼等卜居宁乡南塘;其族谱一修于清康熙五十年1711刘廷石等;二修于清嘉庆五年1880刘端章等;三修于清同治五年1866刘方春、刘端楷等;四修于民国十年1921刘方春、刘绍9.>王等; 清光绪九年1883宁邑石村刘氏三修族谱序称,刘氏谱自窦溪以来,已经六次纂修,盖统宗谱也;由汉而唐,官唐朝散大夫水部员外郎江淮转运使刘德言公,实为我石村一支远祖,传至宋代刘季位公官中书,由豫章江西南昌徙潭州长沙,四传至刘端本公为昭陵今邵阳县令,徙楚湖南新康今宁乡北,六传至刘崇卿公,筮仕山右今山东,解组归避红巾乱,卜居宁邑西关外,七传至伯玉公;讳汉琳,官明翰林院检讨,为我石村派祖;是谱历届修谱原委云:老谱前经七修,而知者,元至正甲午元惠宗至正十四年·1354五修;紫霞公主持,元代名进士,由江西庐陵徙居窦溪,元时徙居为宁潭湘间;弘治庚申明孝宗朱堂弘治十三年·1500刘义峰公六修;又六十二年至明嘉靖壬戊明世宗朱厚熄嘉靖四十年1562刘尔瑜七修;清乾隆戊申清高宗弘历五十三年1788刘邦泰等八修;清道光甲辰宣宗宁道光宁二十四年·1824刘学敏等九修;清光绪九年1883刘彤照,刘先柄等十修;延至民国年已士一次纂修族谱;由此可见刘氏族的各个分支派系纂修刘氏族谱、刘氏宗谱、刘氏支谱、刘氏家谱、刘氏家乘、刘氏房谱、刘氏续修族谱等家族谱之频繁,纂修刊刻传世谱谍之多,甲于他族;今据传世族谱和诸家目录统计约有数千种,如按刘氏谱的序跋,修谱名目、纂修姓氏和民间刘氏后裔收藏的刘氏谱进行全面统计,自宋至今,约有近万种,数万余部;现将传世刘氏谱选择数部概述如下,以窥豹一斑; 休邑敉宁刘氏本支卷十三卷〔明〕刘灏等纂修,明嘉靖年间刻本;二册,美国国会图书馆藏;谱中原题“十九世孙灏等编辑、眷生寒涧程霖书讳;”据谱所载敉宁刘氏祖先刘翊,字依仁,唐懿宗李9.>氵成通860—874进士及第,唐僖宗李儇光启元年885出守江南,权知池州、宣州、歙州三州诸军事,因黄巢起义,遂守海阳;传至刘灏,已十九世;宋、元、明三朝,刘氏子孙,于文学政事,均不甚显着,然谱内多载名人文字,而是谱纂修亦甚完善,盖刘氏以资雄,故能追踪地方与时代之所尚也;卷中有元至大四年1311虞集序,明洪武三年1379朱升序,以及明刘然、刘镗、刘灏等人三篇序、跋;传本罕见,为海内外孤本; 楚南刘氏三修族谱八卷首二卷末二卷〔清〕刘大成、刘松林等纂修,清同治十年1871 彭城堂活字本;十二册,湖南图书馆藏;封面题:“同治十年三修刘氏族谱、彭城堂镌;” 是谱源流序称:刘氏自陶唐受封于彭城,因以氏刘,至太公沛半邑人,梦与神遇,遂生季名邦,即刘邦,践汉祚国号高祖,西东汉共四百二十二年,递传至唐,二十一代吉光、吉元、吉先三公分徙;元公居河南,八世至秉璜公居豫章,十三世至初廷延銮公,明正统间, 由豫章南昌丰城县偕弟旭廷徙楚南,始寓潭邑湘潭碑头市,后居益阳浮云铺,再迁宁邑宁乡长岭大桥;明至清初有墨谱传世;族谱一修于清乾隆三年1738刘孔毅、刘长五;二修于清嘉庆二十四年1834刘艹文JX8一、刘麓亭等;三修即本谱;卷首下末尾附三修族谱出入数,即纂修刻印族谱的用费,有助于刻印谱谍工价之考证; 湖南上湘窦溪刘氏九修族谱七十四卷首二卷〔清〕刘伯绩、刘庠张等修,刘伯纬、刘庠红等纂,清道光二十二年1842校书堂活字本、一册,存一卷,卷首上,湖南图书馆藏;据清道光二十二年三十二代孙刘开暾撰书的上湘刘氏九修谱序说:我窦溪刘氏自刘邵闻公仕宋为朝散大夫,历十八代,至紫云公由江西庐陵迁上湘9.>氵乇上,后散居宁乡,衡阳诸地;族谱一修于元元贞二年丙申、1296刘囗丛, 字桓则者;二修于元至正元年辛已、1343刘海,号宗海,谱中有浏阳欧阳玄元圭斋序;三修于明洪武年间1368—1398刘跃等人;四修于永乐元年己卯、1399刘观;五修于成化年间1465—1487刘迪;六修于明弘治十三年庚申、1500刘制;七修于明嘉靖四十一年壬戍、1562刘尔榆,八修于清乾隆二年丁已、1737刘承翰等; 刘氏重修族谱十八卷首一卷末一卷〔清〕刘国泮等修、刘国镜、刘尚检纂,清光绪十八年1892小墨庄活字本;二十一册;湖南图书馆藏;据谱所载:刘氏一派刘琉公次子刘桌, 初名刘赞,字淑美,生于唐天二年905十二月二十五日,卒于宋开宝五年972;刘氏原本汉安成侯刘苍后裔,至晋成帝咸和年间326—334有司徒刘橼,号怀溪者,由安成茨村分居湘乡中村,流衍至唐末五处士兄弟四人于乾符间874—879因避黄巢兵乱散居湖南,传三子,琉、9.>王举进士,赘居邑南,赐田湖湘间;自桌公传七世至刘孝德,传八世至显离,于明初由豫章游云南转楚郡,创业邵阳城北; =〔摘要〕文章对刘氏族谱作了考述介绍; 中国刘姓氏族是中华十大名姓之一,有张王李赵遍地刘之誉称;考刘姓远在两汉时期就有谱谍行世,经两晋南北朝至隋唐,有彭城、河南等分支刘氏谱行世;宋欧阳修、宋祁在新唐书·艺文志二中着录了刘氏谱考三卷、刘氏家史十五卷、刘晏家谱一卷、刘舆家谱一卷等,这是唐以前的刘氏谱,元脱脱宋宋、艺文志三记载有刘复礼刘氏大宗血脉谱一卷、刘舆家谱一卷等,这些谱在赵宋时期有刻本行世,惜原本无存;明黄虞稷千顷堂书目卷十谱系类着录了刘均美刘氏庆源录三卷、刘9.>王阁录门思遇录三卷、华客刘氏族谱四卷等;中国古籍善本书目史部传记类收录了刘氏族谱八种八部,计有明正德刻本山阴刘氏宗谱,明嘉靖三十六年1557刻本体宁邑前刘氏族谱六卷、明嘉靖刻本彭城刘氏歙南族谱、明万历五年1577刻本刘氏家谱、明刻本南丰西理刘氏重修宗谱、明崇祯八年1635刻本水澄刘氏家谱、清康熙十四年1675刘氏家塾刻本安丘刘氏族谱十一卷、清抄本洪洞刘氏族谱等;此外北京大学图书馆藏有清乾隆刻本洪洞刘氏宗谱六卷;四川省图书馆有清乾隆刻本湖南衡阳刘氏族谱六卷和旧抄本都梁刘氏家谱一卷;湖南图书馆藏有清嘉庆八年1803活字本田湖刘氏续修族谱十卷、道光二十年1840活字本前溪刘氏续修支谱等七十余种,八十余部;刘氏谱在两宋时期就大量纂修刊刻问世,据地方史志、公私书目、现存刘氏族谱的序跋,纂修名目记载,大多数的刘姓支族自宋以来,经元明清至民国年间已纂修刊印谱谍十余次,清嘉庆三年1798刘基樽、刘基志纂修的宁乡宁邑刘氏重修族谱中的序文记载,此支刘姓先祖荣卿公曾登唐玄宗李隆基开元年间714——741进士,世居长安城南翰林街刘家巷,历四世至章叨公因安史之乱,于唐肃宗李亨乾元二年759年徙豫章江西古安城西二十里之村界,又七传至太和公于长庆庚子〔实为唐宪宗李纯元和十五年庚子·820;次年为唐穆宗李桓长庆元年辛丑·821〕迁居江西永新城西,二十一传道荣公登建中癸未进士,实为宋徽宗赵佶崇宁二年癸未,1103,官金紫光禄大夫奏诏宦居楚谭州石潭市,生庚荣兄弟四人,徙居上湘今湘乡赤石,至顺辛未元文宗至顺二年·1331起荣、起佐公游宁邑双井桑园,悦其山水之胜,遂卜居于此;自始祖荣卿公迄今四十八世;其族谱先后纂修刊刻了六次:一修于宋神宗赵琐熙宁十年1077刘尚魁;二修于宋高宗赵构建炎二年1128刘友昌;三修于元仁宗延七年1320冬月三世孙刘仕珍,刘仕清等;四修于明嘉靖二十年1540刘楚良等;五修于清康熙五十三年1714四十一世孙刘富先等人,六修于清嘉庆三年1798刘基樽、刘基锡等人;嗣后在道光、咸丰、同治、光绪、宣统、至民国年间时有续修族谱行世;国家主席刘少奇同志的家谱宁乡南塘刘氏四修族谱十七卷首一卷,民国刘方春修,刘绍烨,刘绍9.>王纂,民国十年1921存着堂活字本;十八册, 今藏湖南图书馆;谱中初修世系源流图说称:吾族世居吴西吉水,汉唐以来,代多名宦, 阅有明中叶时显公喻孺人夫妇随长子长庚名宝者,出任湖南益阳知县,致仕后慕湘滨沩麓之间秀毓灵钟,遂率子宝、楠、思暨孙邦益、邦义、邦礼等卜居宁乡南塘;其族谱一修于清康熙五十年1711刘廷石等;二修于清嘉庆五年1880刘端章等;三修于清同治五年1866刘方春、刘端楷等;四修于民国十年1921刘方春、刘绍9.>王等;清光绪九年1883宁邑石村刘氏三修族谱序称,刘氏谱自窦溪以来,已经六次纂修,盖统宗谱也;由汉而唐,官唐朝散大夫水部员外郎江淮转运使刘德言公,实为我石村一支远祖,传至宋代刘季位公官中书,由豫章江西南昌徙潭州长沙,四传至刘端本公为昭陵今邵阳县令,徙楚湖南新康今宁乡北,六传至刘崇卿公,筮仕山右今山东,解组归避红巾乱,卜居宁邑西关外,七传至伯玉公;讳汉琳,官明翰林院检讨,为我石村派祖;是谱历届修谱原委云:老谱前经七修,而知者,元至正甲午元惠宗至正十四年·1354五修;紫霞公主持,元代名进士,由江西庐陵徙居窦溪,元时徙居为宁潭湘间;弘治庚申明孝宗朱堂弘治十三年·1500刘义峰公六修;又六十二年至明嘉靖壬戊明世宗朱厚熄嘉靖四十年1562刘尔瑜七修;清乾隆戊申清高宗弘历五十三年1788刘邦泰等八修;清道光甲辰宣宗宁道光宁二十四年·1824刘学敏等九修;清光绪九年1883刘彤照,刘先柄等十修;延至民国年已士一次纂修族谱;由此可见刘氏族的各个分支派系纂修刘氏族谱、刘氏宗谱、刘氏支谱、刘氏家谱、刘氏家乘、刘氏房谱、刘氏续修族谱等家族谱之频繁,纂修刊刻传世谱谍之多,甲于他族;今据传世族谱和诸家目录统计约有数千种,如按刘氏谱的序跋,修谱名目、纂修姓氏和民间刘氏后裔收藏的刘氏谱进行全面统计,自宋至今,约有近万种,数万余部;现将传世刘氏谱选择数部概述如下,以窥豹一斑;休邑敉宁刘氏本支卷十三卷〔明〕刘灏等纂修,明嘉靖年间刻本;二册,美国国会图书馆藏;谱中原题“十九世孙灏等编辑、眷生寒涧程霖书讳;”据谱所载敉宁刘氏祖先刘翊,字依仁,唐懿宗李9.>氵成通860—874进士及第,唐僖宗李儇光启元年885出守江南,权知池州、宣州、歙州三州诸军事,因黄巢起义,遂守海阳;传至刘灏,已十九世;宋、元、明三朝,刘氏子孙,于文学政事,均不甚显着,然谱内多载名人文字,而是谱纂修亦甚完善,盖刘氏以资雄,故能追踪地方与时代之所尚也;卷中有元至大四年1311虞集序,明洪武三年1379朱升序,以及明刘然、刘镗、刘灏等人三篇序、跋;传本罕见,为海内外孤本;楚南刘氏三修族谱八卷首二卷末二卷〔清〕刘大成、刘松林等纂修,清同治十年1871 彭城堂活字本;十二册,湖南图书馆藏;封面题:“同治十年三修刘氏族谱、彭城堂镌;” 是谱源流序称:刘氏自陶唐受封于彭城,因以氏刘,至太公沛半邑人,梦与神遇,遂生季名邦,即刘邦,践汉祚国号高祖,西东汉共四百二十二年,递传至唐,二十一代吉光、吉元、吉先三公分徙;元公居河南,八世至秉璜公居豫章,十三世至初廷延銮公,明正统间, 由豫章南昌丰城县偕弟旭廷徙楚南,始寓潭邑湘潭碑头市,后居益阳浮云铺,再迁宁邑宁乡长岭大桥;明至清初有墨谱传世;族谱一修于清乾隆三年1738刘孔毅、刘长五;二修于清嘉庆二十四年1834刘艹文JX8一、刘麓亭等;三修即本谱;卷首下末尾附三修族谱出入数,即纂修刻印族谱的用费,有助于刻印谱谍工价之考证;湖南上湘窦溪刘氏九修族谱七十四卷首二卷〔清〕刘伯绩、刘庠张等修,刘伯纬、刘庠红等纂,清道光二十二年1842校书堂活字本、一册,存一卷,卷首上,湖南图书馆藏;据清道光二十二年三十二代孙刘开暾撰书的上湘刘氏九修谱序说:我窦溪刘氏自刘邵闻公仕宋为朝散大夫,历十八代,至紫云公由江西庐陵迁上湘9.>氵乇上,后散居宁乡,衡阳诸地;族谱一修于元元贞二年丙申、1296刘囗丛, 字桓则者;二修于元至正元年辛已、1343刘海,号宗海,谱中有浏阳欧阳玄元圭斋序;三修于明洪武年间1368—1398刘跃等人;四修于永乐元年己卯、1399刘观;五修于成化年间1465—1487刘迪;六修于明弘治十三年庚申、1500刘制;七修于明嘉靖四十一年壬戍、1562刘尔榆,八修于清乾隆二年丁已、1737刘承翰等;刘氏重修族谱十八卷首一卷末一卷〔清〕刘国泮等修、刘国镜、刘尚检纂,清光绪十八年1892小墨庄活字本;二十一册;湖南图书馆藏;据谱所载:刘氏一派刘琉公次子刘桌, 初名刘赞,字淑美,生于唐天二年905十二月二十五日,卒于宋开宝五年972;刘氏原本汉安成侯刘苍后裔,至晋成帝咸和年间326—334有司徒刘橼,号怀溪者,由安成茨村分居湘乡中村,流衍至唐末五处士兄弟四人于乾符间874—879因避黄巢兵乱散居湖南,传三子,琉、9.>王举进士,赘居邑南,赐田湖湘间;自桌公传七世至刘孝德,传八世至显离,于明初由豫章游云南转楚郡,创业邵阳城北;刘理顺又名刘复礼,后改名自称刘湛六刘理顺1582-1644,字复礼,号湛六;明代人,原籍山西,明初迁尉氏,二世祖迁杞县花园村今城关镇花园村;刘出生1个月丧父,随母亲长大成人;明万历三十四年1606考中河南乡试丙午科举人;其后27年间,连续9次参加进士考落榜,贫病交困,仍砺志苦学,不作伪诈,不随流俗,因此被乡邻讥之为迂阔,不通世故;杞县何寨豪富何登云见刘志向不凡,勉励他坚持学习,并资助他读书及生活费用29年;崇祯七年1634甲戌科,他第十次赴京应试,文中所论皆治国安民之良策,主考官却不解其意,将其列入下等第二百七十三名;崇祯帝复查考试卷时,对他的论断和忧国忧民之心十分赞赏,遂亲自批准他为第一名状元,封为翰林院修撰,负责起居注,管理六曹奏章,纂修明会要;时,刘已52岁,获此殊荣,众人纷纷恭贺;刘决心勤奋供职,报答崇祯帝的知遇之恩,他历任南京司业、右谕德、经筵讲官,为皇帝讲述儒家安民治国之道,所言多被采纳;刘兼任东宫讲官时,皇帝又加封他侍读、侍讲之职,对他十分器重;时兵部尚书杨嗣昌之父病故,按当时礼俗,杨应停职守丧,但杨眷恋名利,出任督师征剿李自成起义军;刘弹劾他“夺情非礼”,又说他“如战不胜,则进退失据”;扬因此怀恨在心;唆使刘之上司将刘罢。

云阳刘氏家谱:流传数百年的家族史云阳刘氏家谱是一部记录着云阳刘氏族人及其家族史的书籍。

这部家谱的成书历史可以追溯到唐朝,至今已有数百年历史,传承至今。

云阳刘氏家谱不仅是云阳历史文化的重要组成部分,更是记录着云阳刘氏一族的骨肉情谊、家族谱系和文化传承的珍贵资料。

云阳是中国重庆市下辖的一个县级市,位于长江三峡库区东北部。

云阳刘氏家谱记载了自唐朝至民国时期云阳刘氏族人的祖先、世系、人文风情、日常生活以及饮食文化等方面的情况,为史学、社会学、人类学等领域的学者提供了丰富的素材和研究借鉴。

在云阳刘氏家谱中,我们可以看到云阳刘氏一族的辉煌历史。

家谱中记载过不少云阳刘氏的先辈在军事上有过卓越的贡献,为国家和民族立下赫赫战功。

比如,原云阳县和平镇陶家寨社的刘氏家族先代刘山(1368-1644年)就是一位杀寇有功的将领,曾扫平重庆地区的土匪,长期镇守石桥镇,被当地居民敬称为“刘将军”。

云阳刘氏家谱中也记录了家族成员在文学、科技等领域的杰出人才。

比如,明代的刘左车(1483-1542年)就是云阳刘氏的一位著名文学家,曾荣获中宗、思宗二朝座状元的殊荣。

除了家族先祖的事迹外,云阳刘氏家谱还反映了云阳刘氏的家族制度、家风家训等方面的情况。

云阳刘氏家族虽然源自一个始祖,但近代编纂加入了很多家族分支,形成了一个较为庞大的家族联谊体系。

刘氏家族世代相传着“一门三经、文风与义、振栋梧之威”的家训,崇尚“忠诚、尊老、敬幼、慈爱、诚实、勤勉、识时务”等传统品德。

云阳刘氏家谱中还有关于家族节日、祭祖、社交礼仪等方面的记录。

例如,刘氏家族每年的春节都会有家族联谊会,许多分支亲戚会聚首一堂,共同品尝家乡的美食、分享彼此的生活经验,增进亲情和友谊。

而在祭祖方面,云阳刘氏家族有着一套独特的仪式和规矩。

每年农历三月,在清明节前后,各个分支家族都会分别到祖先墓前祭拜,献上美食、酒水等供品,感谢祖先的恩德和关怀。

总的来说,云阳刘氏家谱是一部宝贵的家族史,记录了云阳刘氏一族的历史、文化和家族制度等多方面的情况,有着重要的文化遗产和族谱价值。

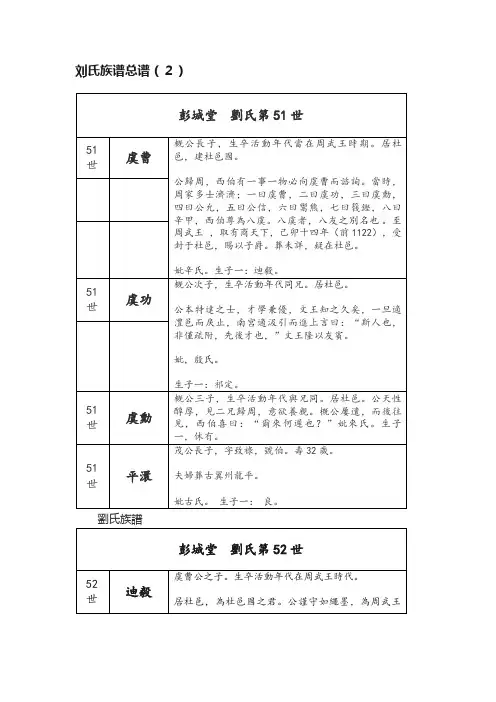

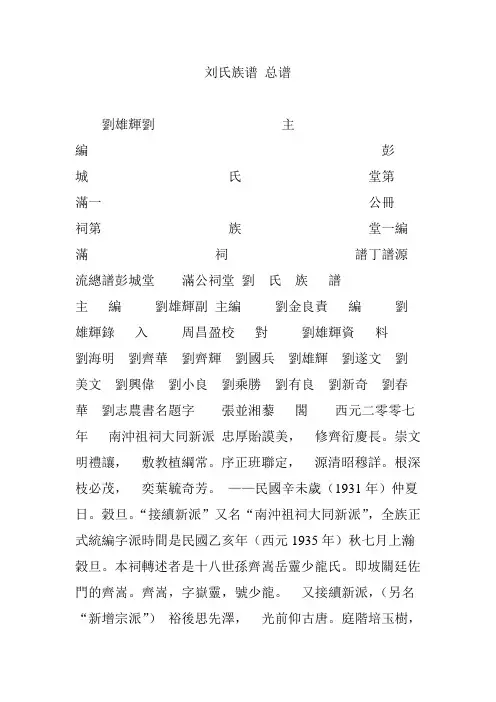

刘氏族谱总谱劉雄輝劉主編彭城氏堂第滿一公冊祠第族堂一編滿祠譜丁譜源流總譜彭城堂滿公祠堂劉氏族譜主編劉雄輝副主編劉金良責編劉雄輝錄入周昌盈校對劉雄輝資料劉海明劉齊華劉齊輝劉國兵劉雄輝劉遂文劉美文劉興偉劉小良劉乘勝劉有良劉新奇劉春華劉志農書名題字張並湘藜閣西元二零零七年南沖祖祠大同新派忠厚貽謨美,修齊衍慶長。

崇文明禮讓,敷教植綱常。

序正班聯定,源清昭穆詳。

根深枝必茂,奕葉毓奇芳。

——民國辛未歲(1931年)仲夏日。

穀旦。

“接續新派”又名“南沖祖祠大同新派”,全族正式統編字派時間是民國乙亥年(西元1935年)秋七月上瀚穀旦。

本祠轉述者是十八世孫齊嵩岳靈少龍氏。

即坡關廷佐門的齊嵩。

齊嵩,字嶽靈,號少龍。

又接續新派,(另名“新增宗派”)裕後思先澤,光前仰古唐。

庭階培玉樹,祿閣校華章。

孝友傳家學,軍民衛國康。

顯存峙漢鼎,世代永隆昌。

(注:“新增宗派”的作者和寫作時間沒有載明,)彭脊面城堂滿公祠堂劉氏族譜藜閣二零零七年彭城堂滿公祠堂劉氏族譜“五修重版”凡例1、五修重版是一項創新性的工作,相關要點在此說明。

2、本次重版,將譜牒分為丁譜和文譜兩種,丁譜排前,文譜排後。

丁譜有兩篇六冊,第一篇為總譜,專管源流,從遠祖堯帝敘至本門始祖,共計一冊,排為第一冊;第二篇為分譜,專管各門丁口,共計五冊,排為第二至第六冊。

3、丁譜按滿公祠堂各關劃分,坡關為第二冊,包括毛田門、廷佐門、楊家邊三門;墓關為第三冊,包括平頭林、銅盆沖二門;榨關為第四冊,包括榨老屋、郎仲屋、璧選屋、榨細屋四門;喬關為第五冊,包括喬林堂、張得祥二門;君用關為第六冊,包括月湖、湯夫、君用門三門。

4、文譜有六篇,分為四冊,第七冊包括三篇,即“譜牒概說”、“滿祠大事記”、“家訓”;第八冊一篇,即“家傳”;第九冊一篇,即“藝文著述”;第十冊一篇,即“圖像”。

5、本次重版,根據現代閱讀習慣,將豎排改為橫排,繁體改為簡體,不標點改為標點。

標點是一項艱難的工作,須有深厚的古漢語基礎才能所為,宥於水準,難免有錯。

100、江苏沛县一支刘氏家谱字派(部分)……民国三修族谱时,刘氏宗族订立了如下12个字的字派:“照、鸿、运,庆、履、祥。

遵、祖、训,延、绪、长。

”公元1962年四修时,续订了如下12字的字派:“建、家、政,诗、书、良。

为、忠、厚,冠、汉、乡。

”刘熙——刘元——刘震——刘藩——刘显筠——刘进修——刘尚能——刘龙田——刘玑——刘天彰——刘晶——刘志财——刘会——刘士京——刘际维——刘梦鹤——刘盛光——刘昭礼——刘鸿成——刘运峰——刘庆佳。

……注:以“藜照堂”为堂号。

历史上曾5次修谱,创修于明洪武初年,清康熙六年二修,民国六年三修,公元1962年四修,1998年五修。

时到今日,沛县藜照堂刘氏已发展到数万人,最多的已传递到刘元兄弟的第22代“祥”子派。

101、江苏睢宁一支刘氏家谱字派(部分)……刘录——刘松——刘贤佐——刘坊——刘鉴——刘济——刘荣——刘清。

良、延、荣、保,益、滋、廉、方,笃、厚、肇、隆。

刘清——刘子实——刘智——翱——刘锡——刘泾——刘积——刘芳——刘思明——刘嘉佩——刘光宗——刘玿——刘壮辰——刘椐——刘资始——刘隆璧——刘名传——刘延化——刘荣俭——刘保玉——刘益俊——刘兹凤——刘华廉、刘民廉、刘君廉。

……注:据江苏睢宁刘氏宗亲研究会会长刘滋凤先生提供的资料介绍,江苏睢宁刘氏有多个支派,他们大都是汉代刘氏皇族的后裔,但属于同宗不同支派。

其中,最大的支派是睢宁城北的潘村刘氏,约有5万人之多。

现将各支介绍如下:睢宁永思堂刘氏:江苏睢宁永思堂刘氏又称“东刘家”或“潘村刘氏”,形成于元朝,来自江苏沛县刘家寨,以刘清为入睢开基始祖。

据刘滋凤先生提供的1993年重修永思堂《睢宁刘氏族谱》和1998年永思堂《睢邑沛郡刘氏宗谱》(续修本)记载,江苏睢宁刘氏与沛县刘园刘氏、刘田寨刘氏属于同宗,睢宁永思堂刘氏是沛县藜照堂刘氏的分支。

睢宁永思堂刘氏开基始祖刘清,原籍江苏沛县刘家寨,是刘邦的51代孙,出自沛县刘园刘氏第44世祖刘录之后。

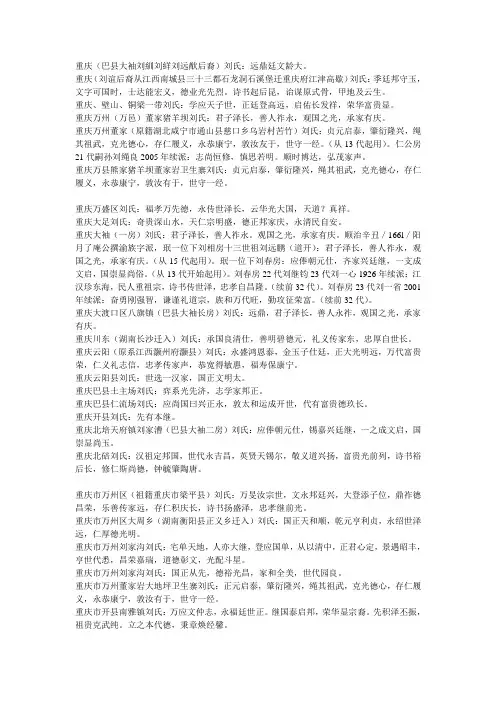

重庆(巴县大袖刘紃刘絴刘远猷后裔)刘氏:远鼎廷文龄大。

重庆(刘谊后裔从江西南城县三十三都石龙洞石溪堡迁重庆府江津高歇)刘氏:季廷邦守玉,文字可国时,士达能宏义,德业光先烈。

诗书起后昆,诒谋原式骨,甲地及云生。

重庆、壁山、铜梁一带刘氏:学应天子世,正廷登高远,启佑长发祥,荣华富贵显。

重庆万州(万邑)董家猪羊坝刘氏:君子泽长,善人祚永,观国之光,承家有庆。

重庆万州董家(原籍湖北咸宁市通山县慈口乡乌岩村苦竹)刘氏:贞元启泰,肇衍隆兴,绳其祖武,克光德心,存仁履义,永恭康宁,敦汝友于,世守一经。

(从13代起用)。

仁公房21代嗣孙刘绳良2005年续派:志尚恒修,慎思若明。

顺时博达,弘茂家声。

重庆万县熊家猪羊坝董家岩卫生寨刘氏:贞元启泰,肇衍隆兴,绳其祖武,克光德心,存仁履义,永恭康宁,敦汝有于,世守一经。

重庆万盛区刘氏:福孝万先德,永传世泽长,云华光大国,天道?真祥。

重庆大足刘氏:奇贵深山水,天仁宗明盛,德正邦家庆,永清民自安。

重庆大袖(一房)刘氏:君子泽长,善人祚永。

观国之光,承家有庆。

顺治辛丑/166l/阳月了庵公撰渝族字派,珉一位下刘相房十三世祖刘远鹏(道开):君子泽长,善人祚永,观国之光,承家有庆。

(从15代起用)。

珉一位下刘春房:应俸朝元仕,齐家兴廷继,一支成文启,国崇显尚俗。

(从13代开始起用)。

刘春房22代刘继钧23代刘一心1926年续派:江汉珍东海,民人重祖宗,诗书传世泽,忠孝自昌隆。

(续前32代)。

刘春房23代刘一省2001年续派:奋勇刚强智,谦谨礼道宗,族和万代旺,勤攻征荣富。

(续前32代)。

重庆大渡口区八旗镇(巴县大袖长房)刘氏:远鼎,君子泽长,善人永祚,观国之光,承家有庆。

重庆川东(湖南长沙迁入)刘氏:承国良清仕,善明碧德元,礼义传家东,忠厚自世长。

重庆云阳(原系江西灏州府灏县)刘氏:永盛鸿恩泰,金玉子仕廷,正大光明远,万代富贵荣,仁义礼志信,忠孝传家声,恭宽得敏惠,福寿保康宁。

重庆云阳县刘氏:世选一汉家,国正文明太。

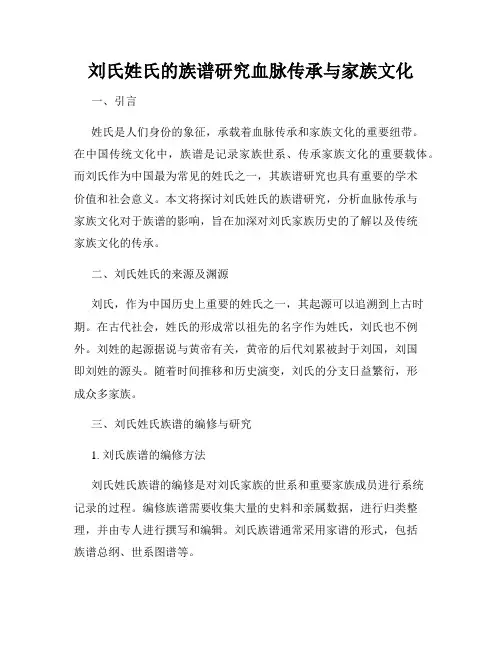

刘氏姓氏的族谱研究血脉传承与家族文化一、引言姓氏是人们身份的象征,承载着血脉传承和家族文化的重要纽带。

在中国传统文化中,族谱是记录家族世系、传承家族文化的重要载体。

而刘氏作为中国最为常见的姓氏之一,其族谱研究也具有重要的学术价值和社会意义。

本文将探讨刘氏姓氏的族谱研究,分析血脉传承与家族文化对于族谱的影响,旨在加深对刘氏家族历史的了解以及传统家族文化的传承。

二、刘氏姓氏的来源及渊源刘氏,作为中国历史上重要的姓氏之一,其起源可以追溯到上古时期。

在古代社会,姓氏的形成常以祖先的名字作为姓氏,刘氏也不例外。

刘姓的起源据说与黄帝有关,黄帝的后代刘累被封于刘国,刘国即刘姓的源头。

随着时间推移和历史演变,刘氏的分支日益繁衍,形成众多家族。

三、刘氏姓氏族谱的编修与研究1. 刘氏族谱的编修方法刘氏姓氏族谱的编修是对刘氏家族的世系和重要家族成员进行系统记录的过程。

编修族谱需要收集大量的史料和亲属数据,进行归类整理,并由专人进行撰写和编辑。

刘氏族谱通常采用家谱的形式,包括族谱总纲、世系图谱等。

2. 刘氏族谱的重要性刘氏族谱不仅仅是一份家族的世系表,更是承载着家族文化和历史记忆的重要资料。

通过族谱的研究,可以了解刘氏家族在历史上的兴衰起伏、重要人物的事迹和家族传统等。

同时,族谱也为后代子孙提供了寻根问祖、传承家族文化的重要参考。

四、血脉传承与家族文化的影响1. 血脉传承的重要性血脉传承是族谱研究的核心内容之一。

对刘姓家族而言,血脉传承既是一种身份认同,也是家族延续的重要纽带。

通过记录家族世系,血脉传承使刘氏家族的成员能够清楚地认识到自己与家族的渊源联系,增强家族凝聚力和归属感。

2. 家族文化的传承家族文化是刘氏家族的宝贵财富,包括家族的价值观念、行为规范、信仰习俗等。

通过族谱的研究和传承,可以深入了解刘氏家族的传统文化,为后代子孙提供精神的滋养和文化的传承。

同时,家族文化的传承也有助于增强家族成员的认同感和凝聚力。

五、刘氏族谱研究与社会意义1. 学术价值刘氏族谱的研究对于历史学、人类学以及社会学等学科领域具有重要的学术价值。

刘氏族谱廣東興寧開七公21世孫(巨汌房致中系) :劉光(家名玉榮)说明:此资料是根据清乾隆四十八年癸卯岁(1783)开七公16世孙文华殿太学士刘墉(1719~1804)撰修《刘氏集注重修族谱》为依据。

145世祖:龙公,字景庆,号远浩,妣谢氏、李氏、陈氏;生9子:开一、开二、开三、开四、开五、开六、开七、开八、开九。

开七公为146世祖。

(有些谱开七公世系为135世)“近代祖系”由开七公列为刘氏由闽入粤开基始祖。

(开七公、广传公和14个孙子皆为仕,83个曾孙中有40多人为仕)。

姓氏源流古人自序,如屈子离骚,马班二史(司马迁的“史记”、班固的“汉书”)罔(无)不上溯姓源,谱牒(书)亦然。

唐书宰相世系表、卢陵欧阳氏谱,老泉苏氏谱,并沿其例,逎(音“乃”,“是”之意)古法也。

近时景城纪氏谱,诸城(刘墉)刘氏谱,均以不著族姓源流为慎,盖(“此”之意)非古义。

今沿旧例,著族姓源流。

刘氏之先,盖出帝尧陶唐(国名。

先住陶,后住唐,统称为陶唐)氏,推而上之,则出于黄帝轩辕氏。

黄帝元妃(即第一夫人)曰嫘祖,生少昊(音浩)金天氏。

少昊帝生蟜极,蟜极生帝喾高辛氏。

帝喾三妃曰庆都,生帝尧,名放勳(熏+力)。

尧为高辛氏次子,乃黄帝之元孙(玄孙)也。

姬姓名放勳 (熏+力),育于母家伊侯之国(今河南伊阳县),后徙耆(今山西黎城县),故曰伊耆氏,年十三佐帝(辅佐帝王)挚封植(官衔),受封在陶(今山东省菏泽市定陶县),后迁到唐(今河北唐县),故为陶唐氏。

帝尧有子九人,其第九子曰源明,受封于刘,是为刘氏。

厥(音“刻”,“其”之意)后历夏、商、周以迄(至)春秋,功在当时,彪炳史册。

汉大祖高皇帝(即刘邦)起于丰沛(今江苏丰县,自立为沛公)洙秦灭项(打败秦国和楚国项羽),平定天下,传世廿有四,享国四百余年。

汉书高帝纪赞曰:春秋晋史蔡墨有言,陶唐既衰,其后有刘累,学扰龙于豢龙氏,以事孔甲,范氏其后也。

而大夫范宣子亦曰匄(音“丐”,一人名)之祖,自虞以上为陶唐氏,在夏为御龙氏,在商为豕韦氏(复姓),在周为唐杜氏(复姓)。

刘氏家谱序,刘家人必看!族谱亦曰家乘,乘者,史也。

北宋庐陵欧阳修、眉山苏洵首开谱牒之肇,效者如云。

欧阳氏曰:“若无世谱,不知姓氏之所出,则昭穆失序,有禽兽之不若。

”苏氏曰:“子孙千万人之身,实出先人一身所绵衍者,何相视如途人也。

”朱子亦曰:“三世不修谱为不孝。

”谱者,“直贯父子,横连兄弟;上尊祖弥,下系子孙。

有垂丝贯珠之图,五代再提之式。

”“序昭穆,辨亲疏,详生灭,别尊卑。

”(《刘氏三修族谱序》亚卿公语)正本清源,敦宗睦族,其义大焉。

《井头刘氏族谱续修序》云:“长江万里兮有其源,玉树千丈兮有其根,人生百岁兮有其父,子孙万代兮有其宗。

”“而族谱之功在于载世系于分明,溯清源于流远,传血脉于万代也!”《江苏如皋市始修宗谱序》云:“谱者,谱其族,序其宗也。

谱其族则气脉相通,无间于遐迩;序其宗则源流有别,不间于亲疏。

此为收族敬宗之要道也。

”相传刘氏肇自陶唐。

尧,陶唐氏,名放勋。

传说中之远古帝王,先封于陶,后封于唐。

被古人称为贤明之君。

《汉书·高帝纪赞》载:刘氏“自虞(舜)以上为陶唐氏,在夏为御龙氏。

夏时刘累学养龙于豢龙氏,以事孔甲,孔甲赐姓为御龙氏。

刘累之外,刘氏还有一支出于杜氏。

杜氏的后代士会在晋国任士师。

鲁文公时由晋去秦,后又回晋。

但其家仍留在秦,后来便称为刘氏。

刘累为尧之后裔,而为刘邦之先祖,故为汉家先祖。

”刘邦为尧七十五世孙。

帝尧,甲申年(约公元前2377年)生于丹陵(今河北唐县),20岁(约公元前2357年)为中原华夏酋邦君主。

在位98年,于辛巳年(约公元前2259年)去世,葬阳城谷林(今山东省定陶县),享年118岁。

子曰:“大哉,尧之为君也!巍巍乎,唯天为大,唯尧则之!荡荡乎,民无能焉!巍巍乎,其有成功也!焕乎,其有文章。

”孔子对尧的功绩大加赞赏。

中华刘氏源自我国北方,其族人最初聚居于黄河中下游之山东、河南一带,由发源地山东南部发往河南、陕西、山西、河北等地。

早期之几支刘氏如初姓刘氏(居今河北唐县)、姬姓刘氏(居今河南偃师)等,因史料缺失和无显赫名人而销声匿迹。

安徽砀山刘氏家族辈分表一、刘氏家族的起源与发展刘氏家族是安徽砀山的一个重要家族,其起源可以追溯到古代。

据传,刘氏家族的始祖刘姓是周朝时期的一个有德行的人,得到周天子的赏识,被封为砀山地区的守护神,并赐姓刘。

从此,刘氏家族开始在砀山扎根,并逐渐发展壮大。

二、刘氏家族辈分表根据刘氏家族的辈分表,可以清晰地了解到家族中各个辈分的人物及其关系。

1. 创始辈——刘氏家族的始祖刘氏家族的始祖为刘姓,他是周朝时期的一位有德行的人,受封为砀山地区的守护神,并被赐姓刘。

2. 第二辈——刘氏家族的第一代刘姓的第一代是刘氏家族的奠基人,他们为家族的发展做出了重要贡献。

他们以勤劳、智慧和勇敢而闻名,积极参与地方事务,为社会进步和家族繁荣做出了不可磨灭的贡献。

3. 第三辈——刘氏家族的第二代刘氏家族的第二代是刘姓家族的重要支柱,他们继承了刘氏家族的优良传统,继续为家族的繁荣发展而努力奋斗。

他们在各个领域都有出色的表现,无论是政治、经济还是文化艺术,都有刘氏家族的身影。

4. 第四辈——刘氏家族的第三代刘姓家族的第三代是现代刘氏家族的主力军,他们在各个行业中都取得了杰出的成就。

无论是从事农业、工商业还是教育、科研等领域,刘氏家族的第三代都有人才辈出,为家族的繁荣发展做出了突出贡献。

5. 第五辈——刘氏家族的新生代刘氏家族的新生代是指刘姓家族的第四代及以后的后代。

他们接受着良好的教育,具备了更广阔的视野和更高的素质。

他们将继承并发扬刘氏家族的优良传统,为家族的繁荣发展贡献自己的力量。

三、刘氏家族的荣誉与贡献刘氏家族凭借着优良的家风和卓越的贡献,赢得了社会的尊重和认可。

他们在政治、经济、文化艺术等方面都有出色的表现,为砀山地区的发展做出了巨大贡献。

刘氏家族的代表人物还曾多次获得国家和地方的表彰和荣誉,成为砀山地区的骄傲。

四、刘氏家族的传承与发展刘氏家族一直以来都非常注重家族的传承与发展。

他们以家庭为单位,积极组织各种家族聚会和活动,加强家族成员之间的联系与交流。

安徽濉溪门东庄刘氏族谱一、引言门东庄刘氏族谱是一本记录了濉溪门东庄刘氏家族历史和文化的珍贵资料,也是研究淮北地区历史文化的重要文献。

本族谱旨在为读者提供一份全面、客观、详实的家族历史记录,以便更好地了解和传承家族文化。

二、家族历史门东庄刘氏家族历史可以追溯到明朝中期,最初由刘氏祖先从山西洪洞县迁徙而来,定居于濉溪门东庄。

经过数百年的繁衍生息,家族逐渐壮大,形成了具有一定规模的家庭聚居区。

在家族历史中,涌现出了一批杰出的人才,如政治家、文人、武将等,为家族和社会的发展做出了重要贡献。

三、谱系传承门东庄刘氏族谱详细记录了家族成员的谱系传承,包括家族中每个人的姓名、性别、出生年月、家庭关系、婚姻状况、职业等信息。

通过对族谱的梳理,可以清晰地了解家族成员之间的亲缘关系,以及家族在不同历史时期的人口变化情况。

四、家风家训门东庄刘氏家族一直以来注重家风家训的传承,族谱中也记录了许多优良的传统和价值观。

例如,忠诚、孝顺、勤俭、谦虚、正直等。

这些价值观在家族成员中代代相传,成为了一种共同的精神财富。

五、宗祠祭祖门东庄刘氏家族拥有一座专门的宗祠,用于祭祖和纪念先祖。

族谱中记录了每年祭祖的时间、仪式、参与人员等信息。

同时,族谱中也强调了尊宗敬祖的重要性,鼓励家族成员积极参与祭祖活动,增强家族凝聚力。

六、结语安徽濉溪门东庄刘氏族谱是一本珍贵的历史资料,它记录了家族的辉煌与沧桑,传承了家族优良的传统和价值观。

通过阅读族谱,我们可以更好地了解和传承家族文化,增强家族凝聚力,为家族和社会的发展做出贡献。

希望本族谱的分享能够为读者提供一份全面、客观、详实的家族历史记录,以便更好地了解和传承家族文化。

【题名】刘氏族谱【责任者】[作者不详]【版本】民国32年(1943), 木活字本【居地】湖南,岳阳,巴陵【堂号】彭城堂【先祖/名人】始迁祖:[宋]刘唐; 始迁祖:[宋]刘受【摘要】始迁祖唐、受,南宋时自巴陵南冲古柏树坡迁居邑之公田。

寻以金牛之变,唐於咸淳二年再徙居窑岭,而受仍居公田,遂衍为二派。

存卷为墓图、图契、公田志仲公世系。

【索取号】5939/D【题名】刘氏族谱【责任者】[作者不详]【版本】民国36年(1947), 木活字本【居地】湖南,岳阳【堂号】彭城堂【先祖/名人】始祖:刘仲二; 先祖:刘福四; 先祖:[清]刘辛三; 先祖:[清]刘辛八; 先祖:[清]刘辛九【摘要】始祖行名仲二,讳字、时代、居地均失记。

子福四,生辛三、辛八、辛九,明清之际,三兄弟後裔陆续迁巴陵之高桥、大屋、塘觵、墩上、仙安桥、双港嘴等处。

谱存序、契据、世系等。

【索取号】5872《刘氏族谱》与刘备李君鉴刘备墓“成都说”、“奉节说”之争引出《刘氏族谱》现世。

自1986年《四川工人日报》刊登《刘备真墓可能在奉节》后,又经《文摘周报》转摘,一两年内,笔者收集到16种《刘氏族谱》。

后从山西族谱研究中心及上海谱牒研究中心获悉:山西族谱研究中心收藏刘氏族谱几百册;上海谱牒研究中心收藏刘氏族谱几百部。

刘姓是中国人口最多的大姓之一,位列李、王、张后,居第四位。

刘姓能够成为一个大姓,主要因为刘氏起源早,历史上作为一个“国姓”时间长,望族多,分布广,赐姓、改姓、少数民族从附姓多的缘故。

根据《左传》、《汉书》、《唐书》、《通志》等史书记载,刘姓起源主要有五个支系:一、以国为氏,即祁姓之刘。

源出帝尧陶唐氏,陶唐氏之后受封于刘国(今河北省唐县),因以为氏。

二、以邑为氏,即姬姓之刘。

西周时,成王封王季之子于刘邑(今河南省偃师县西南,旧有地曰刘亭),其子孙遂以邑为氏。

三、匈奴族从母姓刘。

西汉初年,汉高祖刘邦对少数民族采取和亲政策,以宗室女嫁给强盛的匈奴部族单于冒顿为妻,匈奴习俗,贵族皆从母姓。

瑞金刘氏族谱

瑞金刘氏族谱是刘氏家族的一个家谱,记录了刘氏家族的祖先和后代关系。

瑞金刘氏族谱可能包括以下内容:

1. 姓氏源流:记录了刘氏家族的姓氏起源及其传承。

2. 家族始祖:记录了刘氏家族的始祖姓名、生平事迹以及与其他姓氏的关系。

3. 各世代谱系:记录了刘氏家族各世代人物的姓名、字辈、出生年月、婚姻、职业等信息,并按照世系顺序排列。

4. 重要人物传记:对于刘氏家族中具有重要地位或有杰出贡献的人物,可能会详细介绍其生平事迹、功绩和贡献。

5. 婚姻联姻:记录了刘氏家族与其他姓氏家族的婚姻联姻关系,以及通过这些婚姻联姻所建立的家族关系网。

6. 族谱补充:在族谱的后面,可能会有一些补充内容,如家族的地域分布情况、重要事件的记载等。

瑞金刘氏族谱记录了瑞金刘氏家族的历史,是家族成员了解和了解自己家族根源的重要参考资料,对于传承家族文化和家族凝聚力具有重要意义。

【题名】刘氏族谱【责任者】[作者不详]【版本】民国32年(1943), 木活字本【居地】湖南,岳阳,巴陵【堂号】彭城堂【先祖/名人】始迁祖:[宋]刘唐; 始迁祖:[宋]刘受【摘要】始迁祖唐、受,南宋时自巴陵南冲古柏树坡迁居邑之公田。

寻以金牛之变,唐於咸淳二年再徙居窑岭,而受仍居公田,遂衍为二派。

存卷为墓图、图契、公田志仲公世系。

【索取号】5939/D【题名】刘氏族谱【责任者】[作者不详]【版本】民国36年(1947), 木活字本【居地】湖南,岳阳【堂号】彭城堂【先祖/名人】始祖:刘仲二; 先祖:刘福四; 先祖:[清]刘辛三; 先祖:[清]刘辛八; 先祖:[清]刘辛九【摘要】始祖行名仲二,讳字、时代、居地均失记。

子福四,生辛三、辛八、辛九,明清之际,三兄弟後裔陆续迁巴陵之高桥、大屋、塘觵、墩上、仙安桥、双港嘴等处。

谱存序、契据、世系等。

【索取号】5872《刘氏族谱》与刘备李君鉴刘备墓“成都说”、“奉节说”之争引出《刘氏族谱》现世。

自1986年《四川工人日报》刊登《刘备真墓可能在奉节》后,又经《文摘周报》转摘,一两年内,笔者收集到16种《刘氏族谱》。

后从山西族谱研究中心及上海谱牒研究中心获悉:山西族谱研究中心收藏刘氏族谱几百册;上海谱牒研究中心收藏刘氏族谱几百部。

刘姓是中国人口最多的大姓之一,位列李、王、张后,居第四位。

刘姓能够成为一个大姓,主要因为刘氏起源早,历史上作为一个“国姓”时间长,望族多,分布广,赐姓、改姓、少数民族从附姓多的缘故。

根据《左传》、《汉书》、《唐书》、《通志》等史书记载,刘姓起源主要有五个支系:一、以国为氏,即祁姓之刘。

源出帝尧陶唐氏,陶唐氏之后受封于刘国(今河北省唐县),因以为氏。

二、以邑为氏,即姬姓之刘。

西周时,成王封王季之子于刘邑(今河南省偃师县西南,旧有地曰刘亭),其子孙遂以邑为氏。

三、匈奴族从母姓刘。

西汉初年,汉高祖刘邦对少数民族采取和亲政策,以宗室女嫁给强盛的匈奴部族单于冒顿为妻,匈奴习俗,贵族皆从母姓。

史载东郡、河南、雕阴三族刘氏俱出匈奴。

“五胡”时汉国的建立者刘渊就是匈奴的贵族。

四、赐娄氏为刘姓。

汉初,齐人娄敬在洛阳向刘邦献西都关中之策,高祖赐姓刘,遂改名刘敬,子孙以刘为氏。

五、赐项氏为刘姓。

刘它,原项氏,汉初赐姓刘,子孙因之。

《宛委余编》曰:“大约得姓之贵,无过于刘。

汉四百余年,至昭烈父子,二十二帝。

其间真王代传以千计,列候以万计。

南宋九帝,五代汉二帝,北汉三帝,刘渊、刘曜无论也。

故非他姓可拟。

”又说:“刘二十五望,彭城为贵”。

中国历史上的王朝和政权中,以刘姓为最多,历时也最久,先后有西汉、东汉、蜀汉,“五胡”十六国时的汉、越、南朝宋、五代后汉、南汉、北汉、南宋建炎四年金册封的大齐等,共历时六百五十年。

这是刘姓能够成为大姓的重要条件和主要原因,也是所传《刘氏族谱》中为什么彭城堂刘氏族谱占多数的原因。

笔者所搜集到的16种族谱即全出于彭城刘氏。

16种《刘氏族谱》简介16种刘氏族谱指重庆市奉节高雅手写本《刘氏族谱》;四川自贡手写本《刘氏总大族谱》;四川江津石印本《刘氏考订族谱》;奉节兴隆庙湾刻本《彭城堂刘氏族谱》;奉节甲高杨坪、吐祥青龙手写新本《彭城堂刘氏族谱》;四川沐川手抄本《彭城宗谱》;四川犍为石印本《刘氏纂刻族谱》;四川资中手抄本《刘氏族谱》;四川三台县《刘氏圣宗谱》;四川壁山旧本《刘氏族谱》;壁山新本《刘氏族谱》;四川内江《刘氏族谱》;重庆城口绢写《刘氏族谱》;重庆江北石印本《刘氏族谱》;湖北嘉鱼《刘氏宗谱》;成都武侯祠台湾华侨刘天注捐赠《刘氏大宗族谱》。

其中城口、重庆江北、湖北嘉鱼、成都武侯祠4种刘氏族谱只略知一点线索。

笔者曾对其余12种族谱作过初步研究,现将笔者了解的情况介绍如下。

一、12种刘氏族谱均记载该刘氏后裔系祁姓之刘,以国为氏。

发枝彭城,是中山靖王刘胜后代。

奉节兴隆庙湾《彭城堂刘氏族谱》,清同治十二年(1873)安定堂刻本,仅存第一册,线装。

长44厘米,宽23厘米,共24页。

其中最后两页系后人毛笔字补写。

书皮为较硬的同色纸,上有书签。

扉页为黄裱纸。

“彭城堂”三字横排,下竖写“刘氏族谱”,左侧写“大清同治十二年续修族谱世系公立”。

版面设计:有外粗内细文武边栏,天头、地脚为双龙,龙头朝向版心。

版心有双鱼尾,上部分题写“刘氏族谱”,中间题写卷次内容,页数。

下部分题写“彭城堂”。

奉刘备为一世祖。

第一册有祖莹形图,刘氏宗祠、祠堂图,刘氏受姓祖考源流世系,宋、元、明、清各地刘氏宗祠,刘氏合谱新派,领修宗谱首士名目表,刘氏官宦录,刘备世系表。

湖南岳州府临湘县桐木庙刘辛三第四子刘天瑚分支世系表(系手书补写)。

谱书记载,从刘备到现在约77世。

大多因戎马之变迁徙。

江西省吉安、湖北蒲圻县、湖南湘乡县、临湘县、清泉县(今衡阳),安化县、巴陵县(今岳阳附近)立有刘氏宗祠。

吐祥青龙、甲高杨坪手写新本《彭城堂刘氏族谱》同兴隆庙湾《彭城堂刘氏族谱》,均奉刘备为一世祖。

兴隆庙湾本与吐祥青龙本1—51世同。

第51世刘辛三生七子,兴隆是刘辛三第四子刘天瑚(第52世)之后;吐祥是刘辛三第七子刘天祚(第52世)之后。

兴隆庙湾本与甲高杨坪本1—54世同。

第54世刘以隆生四子,兴隆是刘以隆第四子刘浒(第55世)之后;甲高杨坪是刘以隆长子刘浩(第55世)之后。

重庆市奉节高雅手写本《刘氏族谱》根据入川所带族谱续修。

载文林郎潘亮序,刘洪祖序,刘氏受姓源流,刘氏四大宗词,历代祖先葬地,宗派。

奉刘荣(仁)为一世祖,到现在约120世。

奉刘祥为中世祖或福建始祖。

奉刘开七为广东或粤东始祖。

刘荣(仁)到刘备12世;刘备至刘祥33世;刘祥至刘宗臣34世;刘宗臣至现在约20世。

刘宗臣生刘龙,刘龙生刘开七,刘开七生刘广传。

刘广传生14子,以“巨”字为派,分支广东、江西、湖北、湖南、福建等各地立业。

因此,刘广传被称作分脉祖公或初世始祖。

高雅本系刘广传第二子刘巨后代,明洪武二年(1369)由湖北麻城入川。

一支落万县鸡公山马桑坪;一支落夔州府西坪,后迁平龙坝;一支落甲高坝。

重修之谱奉刘巨儿子刘元芝为开山始祖。

四川自贡手写本《刘氏总大族谱》奉刘累为始祖、开天大祖。

自贡本是刘广传第八子刘巨涟后裔,为刘巨涟第三子刘帅退之后。

谱内有明万历年间刘连成序;南京、福建、江西、广东刘氏祠堂记载;康熙三十九年(1700)序;乾隆四十三年(1778)序;咸丰四年(1854)四川富顺县刘熊坤序。

奉刘标锦为四川始祖。

刘标锦康熙年间由广东永安县入川,始落叙州府兴文县,儿子刘清造背着父亲骨殖沿宜宾又迁叙州府富顺县。

自贡刘氏后裔至今仍供奉“彭城氏的家风祖德流芳”牌位。

江津手写本《刘氏考订族谱》载:刘氏考订族谱总序,历代宗祖名号事迹,南京、福建、江西、广东四省宗祠。

奉广东始祖刘开七为一世祖。

刘秀标为四川始祖。

刘秀标在哥哥刘秀桂已入川情况下清乾隆五十二年(1787年)由广东兴宁县入川,住重庆江津县。

入川后“创业有成”回粤,一年后又因“粤土与汝不宜”,带着抄写的《刘氏族谱》返川。

为刘巨涟二子刘君铉之后。

《刘氏考订族谱》系刘开七20世孙刘永光撰并书。

四川沐川手抄本《彭城宗谱》,前半部同奉节高雅本,同为刘广传子孙。

高雅本系刘广传第二子刘巨后代;沐川本系刘广传长子刘巨源后代。

沐川本奉刘宗庆为入川始祖。

约明隆庆四年(1570年)由江西省赣州府龙南县迁四川嘉定府峨眉县。

子孙发祥沐川、乐山、峨眉、犍为、眉山、洪雅、蒲江、简阳一带。

此族谱是刘义福清光绪二十三年(1897年)从南京手抄回四川。

记有南京、彭城、福建、江西、广东、四川成都南门祠堂及祠堂总首事,族长姓名及各祠堂对联。

如南京总大宗祠对联:“陶唐天汉东西地,碌阁彭城远近宗”。

福建省城大祠堂奉刘祥为福建始祖,对联有:“日走云飞天不功,月照华堂永不移”。

广东省城大祠堂奉刘开七为广东始祖,对联有:“汉室一脉今犹在,彭城汉代古来传”。

江西吉安府大祠堂奉刘广传为江西始祖,又称分脉始祖,祠内塑立了“巨”字派14个儿子的塑像。

对联有:“汉室军门将相府,彭城子孙出官家”。

四川省成都南门大祠堂对联:“欲永蜀州长富贵,不忘南京远祖恩”;“祖德流传西蜀地,香烟长透在南天”。

四川犍为刻本《刘氏纂刻族谱》同沐川本,同为刘广传长子刘巨源后代,系刘巨源长子刘泰万之后。

清乾隆元年(1736年)刘宁璋由广东兴宁迁至四川犍为县。

四川资中手抄本《刘氏族谱》同自贡本,同为刘广传儿子刘巨涟后代。

奉刘巨涟为一世祖。

约乾隆十年(1745年),刘润身由广东入川,住资阳县。

四川壁山新、旧本《刘氏族谱》前半部同奉节高雅本,同是刘广传后代。

壁山刘氏是刘广传第11子刘巨河之后。

刘巨河早年住江西瑞金,娶妻颜氏,共生10子。

壁山刘氏是刘时泰子孙;湖南南塘刘少奇(原国家主席)是刘时显子孙。

壁山刘氏刘友敬、刘友参、刘友端三兄弟清康熙、雍正年间先后入川,发祥壁山县。

四川三台、内江《刘氏族谱》同自贡本。

(一)刘氏族谱汉以前祖先及迁徙路线记载从族谱得知:中国古代五帝之一的尧传说是远古部落陶唐氏的首领,名“放勋”。

相传帝尧生于伊祁山,故以山名“伊祁”为姓氏,其部族最初居住在今山西临汾西南一带。

后来尧的子孙有一支以“祁”为姓,被封到刘国。

久之,他们便以居住地命姓,称为“刘氏”。

这就是出自祁姓的刘氏。

被封到刘国的尧的第九子叫“源明”,为刘氏始祖。

刘氏族谱源流世系(一)源明——永河——济乐——岁纪——正坤——长历——德尧——仁宏——廷光——爵南——行矩——复旺——茂清——孔阳——日永——得荣——聚义——刘累“刘累”传能驯御龙,被夏朝第十三帝孔甲赐为御龙氏(自贡江津本称刘累为“初开基祖”)。

刘累之后在商为“豕韦氏”(原祝融后代封在豕韦,被殷武丁灭。

以刘累后代代替)。

子孙后建古唐国,被周封为“杜伯”,亦称“唐杜氏”。

周成王时(陶唐氏之后,祁姓唐人在今山西翼城县南作乱,周公讨平,迁于杜,故称“唐杜氏”。

)“杜”在今陕西西安市西南下杜城,后周宣王灭杜,杜伯之子“隰叔”逃往晋国,官拜“士师”,后裔以官名称“士”姓,士师孙“士会”为晋上卿(因食采于随、范、又叫“随会”、“范会”)。

晋襄公卒,派士会去秦国迎接晋襄公弟“雍”回晋,后晋变卦又立襄公子,不准雍回晋。

士会随雍逃到秦国。

晋伐秦,晋人怕士会作乱,诈士会归晋。

士会“子恶晋,自为刘氏”。

其留秦之子孙便复先祖之姓为刘。

据沐川《彭城宗谱》载:刘邦祖父刘荣(仁)、祖母梁氏原居南京镇江府徐州沛县(彭城),生刘显,娶李氏。

刘显生一男,因县取名刘沛,即汉高祖刘邦。

奉节高雅本称刘荣为“开山鼻祖”。

奉节兴隆庙湾刻本《彭城堂刘氏族谱》奉刘交为分枝之祖。

刘交,字游,汉高祖刘邦胞弟。

汉高祖六年(公元前201年)封楚元王、都彭城。

彭城,因而被祁姓刘氏推为分枝发脉,兴旺发达之地。

刘氏族谱源流世系(二)刘累——昌益——刘歆——刘泳——刘淋——刘麓——洪周——刘申——茂高——道山——明亮——刘先——刘坤——案临——智和——刘绘——刘远——砚榜——文贞——刘符——九龄——道总——伯亿——笃庆——楚阳——刘弼——刘勇——建平——刘经——照然——之雄——刘茂——平澴——刘良——世郎——昌允——万忠——刘康——刘福——致禄——夫启——惟纲——宗仁——大化——闵鸿——刘晋——刘黄——鸣申——刘松——文先——柏仲——盛臣——梦清——刘乔——刘丰——刘荣——刘端(显)——刘邦(汉高祖)——刘恒(汉文帝)——刘启(汉景帝)——刘胜(中山靖王)刘氏族谱汉以前刘氏祖先及迁徙路线记载与《史记·夏本纪》记载基本相同,而族谱内容更丰富。