介休本土文化初觅

- 格式:ppt

- 大小:10.25 MB

- 文档页数:82

PAGE22重拾文化碎片 续承失传技艺——刘开宝破解古法孔雀蓝琉璃 孔雀蓝琉璃是我国古建筑上一种名贵的传统建筑材料,其釉色名称是以孔雀羽毛为标准,釉色偏绿的称为孔雀绿,釉色偏蓝的称为孔雀蓝。

这种美丽的色釉创烧于元,兴盛于明清。

在刘开宝破解这一技艺之前,这种古老的琉璃釉配方已失传近一个世纪。

多方需要 担破解之责由于古建筑的修复需要,国内好多建筑院校、硅酸盐科研机构和琉璃烧制单位都提出了仿古孔雀蓝琉璃制品的研究课题,人们以古代孔雀蓝琉璃瓦饰为标样,以现代科学理论为指导,在不长的时间内就研制出了仿孔雀蓝琉璃瓦件。

然而,经过对比,这种仿品怎么也比不上古法烧制的孔雀蓝琉璃色釉的绚丽和晶莹剔透,尤其是没有古法琉璃那种流光溢彩的窑变氛围,看起来特别呆板。

基于此,介休市唐源古建琉璃制品有限公司总经理、晋中市非物质文化遗产项目传统手工技艺代表性传承人刘开宝加入了这项破解孔雀蓝琉璃古配方的大军中。

近年来,介休市极力打造忠孝之都、琉璃之城、寒食之乡以及三贤故里的地域文化品牌,并着手向中国民间文艺家协会申报“中国建筑琉璃艺术之乡”和“中国琉璃文化研究基地”的称号。

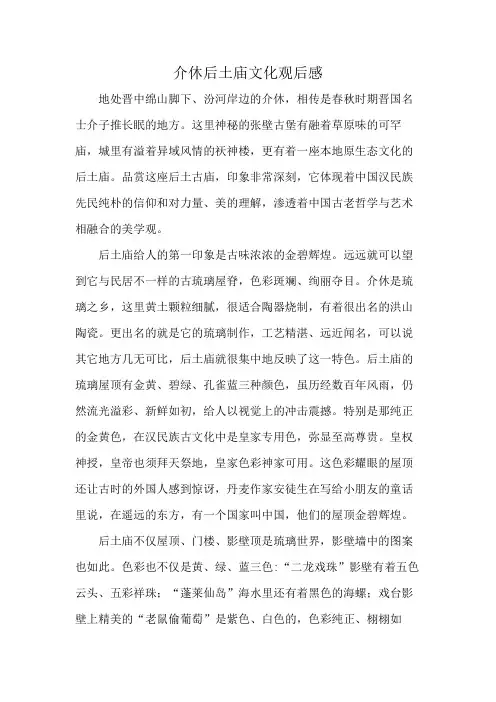

为了使介休建筑琉璃艺术得到保护和传承,真实地向人们展示介休琉璃的辉煌历史,介休市政府将新建博物馆广场中心的地标建筑——大型城市琉璃雕塑艺术品《世世太平》(四狮抬瓶)的研发任务交给了介休市唐源古建琉璃制品有限公司,并要求用孔雀蓝琉璃色釉,以弘扬介休烧造琉璃的传统工艺。

这更唤醒了刘开宝破解孔雀蓝古配方的决心,并感觉到肩负着的传承介休琉璃文化的重任。

屡次受挫 终破解古方刘开宝鉴于前几年破解孔雀蓝琉璃未果的教训,决定和科研单位联手攻坚克难。

于是,跑山大窑炉试验成功的孔雀蓝琉璃构件釉色小试PAGE 23东、去河北、访河南,半个多月下来,事情并没有得到实质性的解决。

有一厂家,在电话中信誓旦旦地表示,他们就有孔雀蓝琉璃构件,去了一看,竟然是脏兮兮、灰蒙蒙的一块琉璃,和孔雀蓝琉璃根本不是一码事。

介休后土庙文化观后感

地处晋中绵山脚下、汾河岸边的介休,相传是春秋时期晋国名士介子推长眠的地方。

这里神秘的张壁古堡有融着草原味的可罕庙,城里有溢着异域风情的祆神楼,更有着一座本地原生态文化的后土庙。

品赏这座后土古庙,印象非常深刻,它体现着中国汉民族先民纯朴的信仰和对力量、美的理解,渗透着中国古老哲学与艺术相融合的美学观。

后土庙给人的第一印象是古味浓浓的金碧辉煌。

远远就可以望到它与民居不一样的古琉璃屋脊,色彩斑斓、绚丽夺目。

介休是琉璃之乡,这里黄土颗粒细腻,很适合陶器烧制,有着很出名的洪山陶瓷。

更出名的就是它的琉璃制作,工艺精湛、远近闻名,可以说其它地方几无可比,后土庙就很集中地反映了这一特色。

后土庙的琉璃屋顶有金黄、碧绿、孔雀蓝三种颜色,虽历经数百年风雨,仍然流光溢彩、新鲜如初,给人以视觉上的冲击震撼。

特别是那纯正的金黄色,在汉民族古文化中是皇家专用色,弥显至高尊贵。

皇权神授,皇帝也须拜天祭地,皇家色彩神家可用。

这色彩耀眼的屋顶还让古时的外国人感到惊讶,丹麦作家安徒生在写给小朋友的童话里说,在遥远的东方,有一个国家叫中国,他们的屋顶金碧辉煌。

后土庙不仅屋顶、门楼、影壁顶是琉璃世界,影壁墙中的图案也如此。

色彩也不仅是黄、绿、蓝三色:“二龙戏珠”影壁有着五色云头、五彩祥珠;“蓬莱仙岛”海水里还有着黑色的海螺;戏台影壁上精美的“老鼠偷葡萄”是紫色、白色的,色彩纯正、栩栩如

生。

介休村里还留有琉璃牌坊、琉璃碑,都已成为国家保护文物。

清明文化的发源地山西介休县绵山清明节已被国家列为重大传统节日而越来越被国人重视,山西介休市的绵山风景区的开发又把清明文化与传统道德和现代文明有机结合,演绎出新的现代精神文明。

清明节源于寒食节,原为纪念春秋晋国公介子推‘割股啖君’,‘孝母憾天’的历史典故。

介子推跟随晋国公子重耳出国流亡19年,曾割股以啖君。

重耳返晋被立为君(即晋文公)之后封赏功臣,介子推功不言禄回到夏县老家。

公元前635年初春,介子推偕母来到介休(定阳县)小宋曲村姥姥家躲避。

晋文公得知后让邻居解张带路到介休寻找,介子推拒受封赏,又背着老母亲隐住绵山岩洞中草衣寒食。

晋文公迫使介子推出山以辅其政,带领众大臣来到绵山下,派人登山百般呼唤,不见介子推出林相见;这时,有的大臣向晋文公献计说:介子推是位大孝子,如果三面点火留下一面,他一定会背着老母出来。

结果奸臣孤偃、赵衰四面举火,正值春季风很大火越烧越旺,火着了三天三夜,堵住了介子推携母出山。

晋文公又派大臣再次登山寻找,有人从岩洞中找到半张破草席。

晋文公接过草席子细看,只见上面写到:割肉奉君尽忠心,但愿主公赏清明;臣在九泉心无愧,勤政清照复清明。

看后,晋文公悲痛万分追悔莫及,为纪念这位忠孝双全的贤臣,晋文公下令改绵山为介山,将定阳县改名为介休县。

并把焚山这日定为寒食节,下令全国严禁在三天内生火煮饭,只吃冷食。

这是历史上最先提出的寒食起源说,它已成为介休绵山独特的文化遗产。

第二年寒食节的次日,晋文公率领群臣登绵山祭奠,看到焚烧林山坡上的被烧柳树死而复活,绿枝千条随风飘舞;他融景生情,想起介子推割股奉君时对他的希望:我不求任何封赏,只愿您做一个清明的国君!便将老柳树赐名为清明柳,表达对介子推的思念之情,把此祭日(冬至后106日)定为清明节。

寓意天清地明之意。

到了公元前200年的秦汉时代,确立了二十四节气,其中便有清明节气,在冬至后105日,也就是寒食节的次日。

介休文化旅游的资料介休,位于中国山西省晋中市榆次区,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的古城。

以其独特的文化遗产和美丽的自然景观而闻名于世。

作为中国重要的文化旅游目的地之一,介休吸引着数以万计的游客前来探索和体验。

在介休的文化旅游中,最具代表性的当属介休古城。

这座城市保存了大量的明清建筑,展现了中国传统建筑风格的精髓。

游客可以在古城的狭窄街道上漫步,感受古老的氛围和独特的文化气息。

在这里,你可以欣赏到精美的木雕、石雕和铁艺,这些艺术品体现了当地人才华横溢的工艺技术。

介休还有众多的寺庙和庙宇,是佛教和道教的重要场所。

其中最著名的便是龙山寺和文庙。

龙山寺是介休最大的佛教寺庙,建于唐代,是一个宁静祥和的地方,供奉着观音菩萨和其他佛教圣像。

文庙则是介休的文化中心,是儒家学问的重要场所,也是学子求学和考试的地方。

除了文化遗产,介休还有壮丽的自然景观。

介休的周边地区有许多山脉和森林,提供了丰富的户外活动选择。

你可以选择徒步登山,探索山间的美景和奇特的岩石地貌;或者选择在森林中骑行,感受大自然的宁静与美丽。

无论你选择哪种活动,都能让你与自然亲近,感受到大自然的力量和魅力。

当然,介休的美食也是不能错过的。

这里有各种各样的特色小吃和地方菜肴,如介休烧饼、榆次豆腐脑、肉夹馍等,都是口味独特、美味可口的美食。

品尝当地的美食,不仅可以满足你的味蕾,还能了解当地的风味文化。

介休文化旅游是一次难忘的体验。

在这里,你可以感受到古老文化的底蕴和传统艺术的魅力,欣赏到壮丽的自然景观,品尝到美味的食物。

无论你是喜欢历史文化还是自然风光,介休都能满足你的需求。

来介休,让我们一起探索这座古城的魅力吧!。

小靳村人文自然环境小靳村位于山西省介休市南面10公里绵山脚下,村落历史悠久,文物古迹、遗存古物随处可见,全国重点文物保护单位东岳庙亦在此。

为落实关于保护和弘扬优秀传统文化的精神,挖掘整理传统村落民俗文化建筑与文化遗产,小靳村村民继承了每年3次的传统庙会习俗,分别于每年正月初十举行祭祀活动、七月初七唱猴猴、九月初九唱庙会,来表达对先贤神佛的敬仰及对未来美好生活的期盼。

特别是每年正月初十的祭祀仪式一直流传至今,兼以舞龙灯、竹马马、划旱船等传统表演形式,传承着优秀独特的地方民俗。

东岳庙高踞小靳村的村东土塬之上,环境静僻,古柏翠茂,庙貌规整,格局齐全。

占地面积不大,但颇有气势。

介休东岳庙创建年代已无法考据,根据庙中的碑文记载,此庙“由来久矣,历唐宋元明,代有补修。

”结合各方面线索推断,东岳庙约始建于唐代,元朝至元七年(1270年)重加修葺,明万历十七年(1589年)在时任介休知事王一魁的主持下,对庙宇整体进行进一步重修扩建。

东岳庙主神及创修东岳庙整体坐北朝南,环境静僻,古柏翠茂。

庙内三进院落,依次为山门、戏台、献亭、正殿、圣母宫,左右两面分别有配殿,庙内彩塑、壁画、石雕、石碑等均为珍品,是现存较为完整的山村古道教宫观之典型。

东岳庙山门内墙,门侧绘钟馗画像,东西山墙绘青龙白虎,俱以墨线绘就,线条遒劲威武生动,在正殿及圣母宫内还绘有“东岳大帝出巡图”“圣母率众送子图”两组彩绘,笔画笔触细腻,色彩鲜艳。

人物丰富多姿,气势恢宏壮观。

其中,“东山西介休东岳庙祭祀文化◇ 张海鑫岳大帝出巡图”生动描绘了东岳大帝出巡和回銮的情景,是罕见的艺术珍品。

这些壁画至今保存完好,据庙中碑文记载,均为清道光年间绘制。

献亭面阔三间,进深两间,卷棚式歇山顶结构,殿体庞大,占地达80平方米。

整座建筑中,明间(指建筑的正中一间)凸出一个单檐歇山小抱厦,变化多姿,顶部黄、蓝、绿各色琉璃交相辉映,富丽堂皇。

献亭四周为青石围廊,以34根望柱和32块浮雕石板曲折环绕镶嵌而成。

□武帅介休绵山:介子文化的朝圣地介休市地处山西省中南部,南依绵岳,北临汾河,是大太原都市圈南部区域性中心城市,晋中市域次中心城市。

介休素有晋陕通衢之称,是三晋腹地的重要交通枢纽。

介休历史悠久,文化底蕴深厚,有着2600多年的建城历史。

因史出春秋时期割股奉君的介子推,东汉时期博通典籍的郭林宗和北宋时期出将入相五十载的文彦博三位贤士名人,素有“三贤故里”之称。

介休因纪念介子推而得名。

《介休县志》乾隆版中有“秦郡县天下,置界休县。

以晋文公旌介子绵上之田,故名。

”这里的“界”是田字下一个介,就是指这块田地是姓介的。

这就是《左传》中讲的“晋文公以绵上为之田,曰:‘以志吾过,以旌善人。

’”在《辞海》中查“界”字的涵义,除了“边界”的意思外,还有“范围、区域”的意思,所以乾隆志中“秦郡县天下,置界休县”,界休县的范围指的就是环绵山的田土封给介子推的范围。

正因介休是介子文化的发祥地,有介子推神灵的护佑与感召,这里历年香火最盛,是官员文人膜拜朝圣之地,介休被名正言顺命名为“中国寒食清明文化之乡”。

讲介休为介子文化的朝圣地是基于如下因素的:一、绵山为介子朝圣地由来已久到绵山朝圣介子推,最早的传说要数晋文公率众臣在子推死后第二年上绵山,臣僚们头戴柳圈,看到了复活的清明柳,找到了血衣血书,晋文公还把烧死介子推的树木带回去削木制屐,每怀割股之功,便俯视其屐,曰“悲乎足下”。

国人上绵山朝拜介子推有历史记载要提到汉代,西汉太初二年(前103年),汉武帝用事介山、祭后土,皆有光应。

后有著名文学家杨雄就此事写了《河东赋》,言汉武帝“以览介山,嗟文公而愍推兮”。

汉武帝上介山追悯介子推是一个信号,西汉时期实行“罢黜百家,独尊儒术”政策,儒家为当时的正统思想,介子推忠君、清正、孝道、功不言禄、执着天命,流亡中最困难时期肯割下身上的肉服侍国君,这无疑就是儒家难得的“尊君抑臣”的典范。

《汉书·古今人表》中,班固将介子推母子排位在为数不多的上三等行列,而将晋文公、秦始皇这一类国君只排在中四、中六等行列,这里足见介子推在当时社会上的阶位之高。

山西介休古村镇标志性民俗传统的变迁与重建研究民俗学是一种“感性的解放”,民俗学有作为生活文化去感受和体验的感性价值。

面对农村的日益城镇化、空巢化,农村文物的不断被丢失和损坏等,保护传统村落、留住乡愁、留存记忆显得至关重要。

现如今对于介休古村镇的研究发现,之前的研究更加偏向从宏观角度出发,缺乏微观、细致的分析,均是从单一的方面对某一个村落进行分析,缺少结合公共记忆、集体记忆、个体记忆的角度对介休传统村落标志性民俗传统的变迁与重建进行分析与考察。

为了有效的保护民俗文化,只有走进文化,才能把文化融入自己的心灵。

与村落民俗传统有关的个人叙事,来源于个人在村落生活经历中的身体经验,具有身体记忆、感受的性质,原住民的这种亲身体验也会赋予村落鲜活的文化意义。

口述史作为研究地方文化的活态资料,基于民俗学与口述史学的交叉探索研究这些传统村落形成的原因、民俗传统在变迁中兴盛衰落的因素,追溯村落记忆,通过分析和叙述民俗传统的变迁,研究村落的重建,提出合理的保护和建设措施。

在此基础上,基于个体记忆、个体表述与个体体验视角的考察,通过一定量的个体访谈追溯不同类型人群记忆中的介休传统村落及其文化渊源,用口述史的方法通过与被访谈对象进行面对面交流,注重这些个体对于民俗传统变迁和重建后的感受、体验,根据不同老百姓的不同亲身经历及其感受来深切地感受不变的历史情怀和变了的生存状态。

本文主要就介休市传统村落中不同群体对传统村落文化的认识以及在目前严峻的形势下如何正确地抢救和保护老一辈文化精髓做具体的说明和调查,从共性和个性、纵向和横向的角度进行调查研究,在相同的自然环境和历史区域下每个村落有各自的村落特征和特点,形成了不同的村落文化,延续了不同的村落历史,通过各个村落区别于其他村落的地方独特资源来了解村与村、村与区之间的关系,挖掘出不同村落之间共同存在的东西;纵向方面研究传统村落最初是怎样形成的,后来是如何发展变化的,横向方面研究传统村落中现在的空间布局、与其他庙宇之间的关联,加上时间、人物、事件,结合传统村落中原住民的记忆、表述与体验,充分运用村落中公共空间的功能,将整个村落和文化活态化,进而保护好传统村落中的物质文化、非物质文化和非物质文化遗产,将传统村落民俗文化更完整的保留下来。

介休琉璃独树一帜,五脊六兽有要没紧,仙人指路又叫“走投无路”介休琉璃独树一帜,五脊六兽有要没紧,仙人指路又叫“走投无路”。

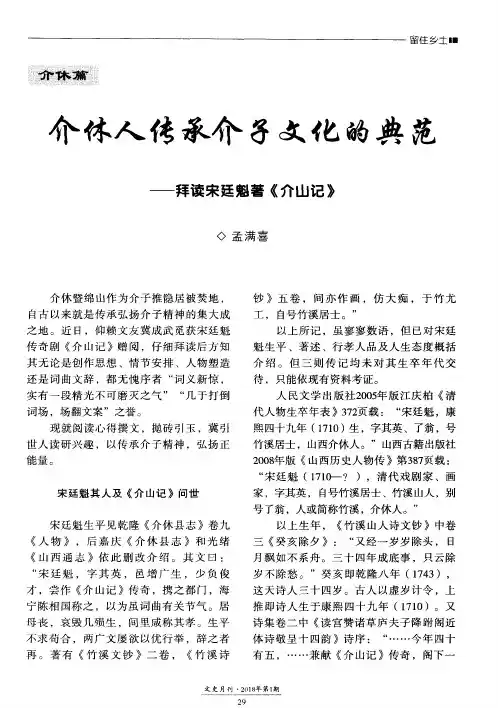

山西省介休市,琉璃文化彰显地域特色,古人为什么将屋脊上的龙吻视为镇宅避火神兽。

介休的琉璃构件除脊瓴、琉璃瓦、猫头、滴水是利用模具暨工厂化生产外。

龙吻、脊刹等大型构件为保持其个性特色,全部为独创订烧,几乎不用、也无法使用模具。

介休的琉璃艺术在中国古建筑史上,都有厚重的文化渊源。

史有“琉璃之乡”的美誉,1000多年琉璃烧造历史源远流长。

大自然赐给了介休天然的琉璃原料——坩泥,从此这里走出一批一批烧造琉璃的能工巧匠。

史料记载,明清时期为皇城故宫烧造琉璃的工匠多是来自介休。

京西那座琉璃渠村,他们工艺传承的源头亦是来自山西。

介休目前保留下来的一些古建筑、古村落,从历史深度来看,大多以明清古建为主。

上千年琉璃烧造文化在介休历史文化传承的潮流中,薪火相传在这里得以保存。

用琉璃材质烧造的形形色色的砖、瓦、仙人走兽、挑角、脊兽、龙吻、宝顶……无论构件大小,都光滑莹洁、美轮美奂。

中国古代建筑历史悠久,建筑外观特征明显,都是由屋顶、屋身、台基三部组成。

而屋顶是整体建筑中最重要、最具独特风格的部份,其屋脊上的吻兽装饰,更是中国建筑装饰的一大特色。

中国古典建筑的屋顶一般是由一条正脊与四条垂脊组成。

古代宫殿正脊两端各有一兽形装饰物,因形似鸱尾,故称“鸱尾”或“蚩尾”、“鸱甍”、“鸱吻”、“祠尾”。

从汉代出现“人”字形大屋顶开始,屋脊装饰也逐渐出现在古代建筑之上,并由最初的简易形状演变成明清时期繁复的装饰系统。

在此过程中,每一个脊饰部件在功能性之外都形成了各自丰富的文化象征意义。

仙人走兽脊饰,因其在清代官式建筑上高频率地出现,以及严格的使用制度而被看作是中国古代建筑哲学非常典型的图式。

依次排列的蹲兽多来自中国古代民间传说,它们各司其职,从物理和精神层面上保证建筑的安全稳固,寓意着生活的安定与美好。

古代建筑中的庑殿式或歇山式建筑除正脊外,还有4条垂脊,共有5道脊,装有6个龙吻,此叫“五脊六兽”;因龙吻和脊楼宝瓶多为拼装,唯恐大风和地震损坏,都装有避雷针并拴有铁丝或铁链,平常是松的,稍有摆动就绷紧了,就叫“有要没紧”或“无关紧要”;剪边上装饰没有任何联系的鸟兽、人物等,就叫“自顾自”;脊瓴上的骑马挥刀、你追我赶的武士叫“赶尽杀绝”;屋檐角上的仙人指路又叫“走投无路”。

介休的寒食节习俗文化作者:张海鑫来源:《寻根》2022年第05期介休寒食节的文献记载在文献记载中,关于寒食节的确立与起源,无不与介子推的故事相关,最早可追溯到《左传·僖公二十四年》,“晋侯赏从亡者,介子推不言禄,禄亦弗及”。

跟随重耳出逃时,介子推把自己大腿上的肉割下给重耳熬汤喝,然而重耳即位后封赏功臣,介子推却被晋文公遗忘,介子推并未与之争辩,选择背着母亲到绵山上隐居。

待晋文公醒悟,带人前往绵山寻找,本想通过放火烧山引出介子推母子,不料却将他们活活烧死,晋文公为纪念介子推,下令将“绵山”改称为“介山”,忌生火热食,由此生发出中国节日民俗中的一个重要节俗——寒食习俗。

桓谭《新论》记载:“太原郡民,以隆冬不火食五日,虽有疾病缓急,犹不敢犯,为介子推故也。

”唐代开始,寒食与清明并行,分别有四至七天的假期。

大历十三年(778年)二月十五日敕,寒食通清明休假五日。

通过国家礼法将寒食清明节列为假期。

万历《汾州府志》记载:“高风披拂,千古如新,祀建于绵山之麓,绵麓之民,每遇清明不举火者三日,为之寒食,迄今俗仍其旧,祀乡贤,诗赞碑文载艺文志。

”介休寒食节习俗(一)饮食方面在这一天,当地民众会蒸制各具特色的食品作为供品,在表达祭祀之意的同时也传递着民众对美好生活的向往。

1.面燕面燕,就是用白面捏制成燕子形状,蒸熟后作为寒食节扫墓时的供品,表达了民众对于春天的向往。

《东京梦华录》卷七载:“清明节,寻常京师以冬至后一百五日为大。

寒食前一日谓之‘炊熟’,用面造枣飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之‘子推燕’。

”在介休方言中“燕燕”与“念念”同音,故当地百姓就以“燕燕”为其命名,寄托对千古先贤介子推的深切怀念之情,借以传承介子推“忠孝清烈”的崇高品格和传统道德文化。

2.蛇盘兔先捏制一块形如兔子的面团,然后在其周围盘绕一团蛇状的面块,称作蛇盘兔。

对于介休当地民众而言,蛇盘兔有两种内涵:一是兔子被蛇保护着,象征介子推在绵山上保护母亲的样子;二是蛇就是地上的龙,蛇盘兔象征介子推保护着晋文公。

□岳涛介休文庙与儒家文化摘要:文庙,是中国历代王朝统治与儒家思想结合的重要代表,本文从介休文庙的历代变迁、改建和扩建,探寻儒家文化在地方文庙建设中的影响,给后人以借鉴。

关键词:介休文庙孔子儒家文庙,又称“孔庙”、“夫子庙”等等,最初是以祭祀儒学创始人孔子而建立的标志性建筑。

经过历代王朝政府和贤士的重视,逐渐发展成为“庙学合一”的制度,文庙独特的文化内涵不断丰富。

位于山西中南部的介休,人杰地灵,当地文庙也承载了教化介休百姓的重要功能,影响着介休社会的风貌习俗。

介休现存有两处文庙,一处位于宋古乡西段屯,另一处位于市内的学巷。

西段屯文庙仅剩大殿,现已废弃。

本文主要阐述的是学巷文庙。

据清嘉庆《介休县志》记载,“文庙,在东南隅。

旧在县治东。

唐咸亨三年创建,元初毁于兵。

至元元年知县阎梅始易东南隅民居为奉祀所。

八年,知县梁天翔始建大成殿于前。

东庑、西庑各七楹,而以故基为讲堂。

……(明正德)十年,知县赵睿建尊经阁于明伦堂后。

隆庆三年,知县刘旁建棂星门,筑周围宫墙。

六年,知县高钧重修明伦堂。

万历十八年,知县王一魁建金声玉振坊于檑星门东,以配西偏太和元气坊。

二十五年,知县史记事修大成殿大成门,暨东庑西庑,较昔时高大焉。

辟尊经阁后地为通衢。

四十二年,知县孙瓒于大成殿左右各竖一楼,东曰腾蛟,西曰起凤。

建神库两间于东庑北,神厨两间于西庑北,树屏门于棂星门外,东西各树石栏。

”明代嘉靖年间,介休陆续修建了敬一亭(在尊经阁西)和在大成门外的泮池。

清代,增修了文昌祠、五奎楼、名宦祠、乡贤祠。

民国时期,文庙增添了时代特征,介休县临时议会和高等小学校设置于此。

历代官府把修缮文庙作为教化百姓的重要手段,也作为自己青史留名的重要载体,历代碑记、匾额都有各朝县令修复文庙的记载。

介休文庙今天得以存续,除了和明万历年间史记事重修有关系外,这里不得不提提介休董氏三代矢志不移、独修文庙的故事,也可以称作民间传奇了。

据清嘉庆《介休县志》记载:明崇祯四年,生员董尔型重修文庙,子正绅踵成之。

介休的历史故事介休历史悠久,国内史籍最早记载介休历史为周代鲁隐公五年(公元前718年)。

因史出春秋时期割股奉君的介子推、东汉时期博通典籍的郭林宗和北宋时期出将入相五十载的文彦博三位贤士名达,素有“三贤故里”之称。

总面积744平方公里,总人口37.25万人。

介休历史悠久,国内史籍最早记载介休历史为周代鲁隐公五年(公元前718)。

时,曲沃庄伯伐翼,晋翼侯奔随,随在今介休城东,当时为晋大夫士会食邑。

公元前636年,晋文公返国赏随臣,介子推不言录,与母隐居绵山。

晋文公焚林求贤,子推竟与母抱树而死。

后,介休即依介子推休于此而得名。

自公元前514年起,介休历史上先后东部建置邬县,西部建置平周邑,秦始皇设郡县,城区建置界休,以后改为界美、介休、平昌。

东魏时,定阳郡一度侨治境内。

北周时期,曾设置介休郡。

隋、唐时期一度设介休郡、介州。

邻县灵石公元590年建县前,一直为介休地域。

隋、唐时设介休郡、介州时,兼领平遥县。

孝义历史上曾几度并入介休县。

宋、元、明、清时期,介休县域和领属关系基本保持不变。

1992年2月,经国务院批准下文,介休撤县改设县级市,行政区域不变,依旧隶属晋中行署。

现辖7镇3乡、232个行政村,5个街道办事处。

1、面积及方位介休市位于山西省中南部,太行山北侧。

地跨东径111°44′10〃—112°10′14〃、北纬36°50′01〃—37°11′04〃之间。

北起义安镇任家堡村,南至绵山顶端艾蒿坡;西起义棠镇圪塔头村,东至张兰镇南窑头村。

东北与平遥、汾阳接壤,西南与灵石相连,东南与沁源毗邻,西北与孝义相望。

东西最宽处38.5公里,南北纵长38公里,总面积744平方公里,占全省总面积的0.47%。

2、地貌介休整个地势形态呈南高北低,海拔在740—2487米。

南部为山区,主峰有绵山、天峰山等,属太岳山脉,面积312平方公里,占全市总面积的42.09%;中部为丘陵区,面积191.7平方公里,占全市总面积25.86%北部为平川区,面积为237.6平方公里,占全市总面积的32.05%。

介休文庙与儒家文化介休文庙,是位于山西省晋中市介休市的一座规模庞大的文庙,也是全国著名的儒家文化遗址之一、文庙始建于北齐时期,历经多次修缮和扩建,至今已有千余年的历史。

作为中国传统文化的重要载体,文庙承载着丰富的历史文化内涵,成为了中华文化传承和弘扬的重要场所。

儒家文化作为中国传统文化中的重要流派,对中国历史和社会发展产生了深远的影响。

儒家思想强调仁爱、敬义、忠信等传统道德观念,提倡修身齐家治国平天下,是中国古代社会政治、伦理、教育等方面的主要理论基础。

介休文庙作为儒家文化的象征之一,传承弘扬了儒家经典,推崇孔子、孟子等儒家先贤的思想,成为了弘扬传统价值观念的重要场所。

介休文庙占地面积广阔,建筑气势恢宏,是一座集宗教、文化、教育为一体的综合性建筑群。

文庙的主体建筑包括三圣殿、大成殿、大孝殿等,各个殿宇构造精美,雕刻细致,展现了中国古代建筑工艺的高超水平。

特别是文庙内的石碑、石刻、对联等文物较为丰富,其中不乏重要历史文献和珍贵文化遗产,对研究中国传统文化和历史具有重要的参考价值。

作为儒家文化的代表之一,介休文庙也是中国传统教育的重要场所。

在古代,文庙是供奉孔子和儒家经典的场所,也是举办科举考试和举办学术讲座的地方。

文庙所呈现的儒家经典和礼仪文化,对培养和传承传统文化有着重要的教育意义。

如今,介休文庙也成为了举办各类文化活动和教育培训的场所,吸引着许多学生和游客前来参观学习。

除了在教育和文化传承方面起到重要作用,介休文庙也是一座具有极高观赏价值的古建筑群。

文庙园林布局谨严有序,建筑风格古朴典雅,给人以庄重肃穆之感。

尤其是在传统节日或文化庆典时,文庙内外常常举行各种展览和演出活动,吸引着大批游客前来观光游览。

文庙所传承的儒家道德观念和传统文化内涵也对现代社会具有重要的借鉴意义。

综上所述,介休文庙作为儒家文化的代表之一,承载着丰富的历史文化内涵,是中国传统文化的重要遗址之一、文庙所弘扬的儒家经典和礼仪文化,对中国传统文化的传承和弘扬有着重要的意义。