全面建设社会主义时期的新闻事业要点

- 格式:doc

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:10

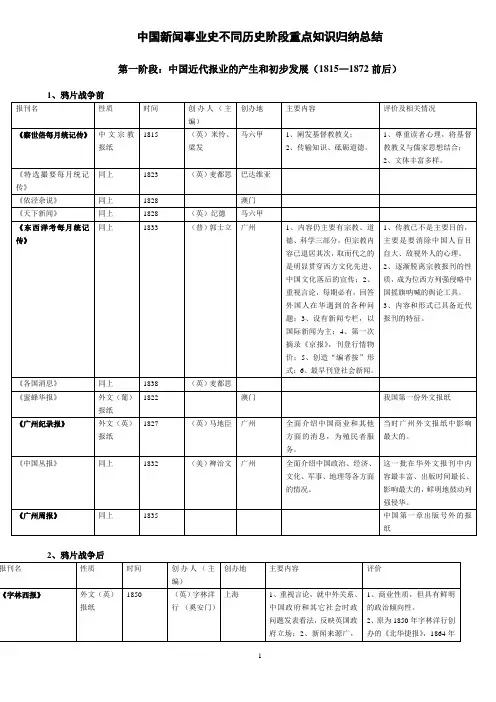

中国新闻事业史不同历史阶段重点知识归纳总结第一阶段:中国近代报业的产生和初步发展(1815—1872前后)对这一时期外人办报的分析和评价:(1)从实质上说,都是西方列强入侵中国的舆论工具;一些外报中关于西方自然科学与社会科学文化知识的内容,其根本目的不是为了中国独立自强,而是通过宣扬西方文化征服中国人高傲自大、敌视外人的心理。

(2)客观上起到了开阔国人眼界、启迪国人心智、促进中西文化交流的作用。

(3)新闻观念和报刊业务方面:1)报刊观念方面,外报将言论、出版自由等西方报刊观念引入中国。

2)报刊内容与版式方面,已形成新闻、言论、文艺(副刊)、广告四要素组成的近代报刊格局。

3)传播机构方面,近代报馆、通讯社在华出现。

4)物质技术方面,铅字、印刷机等引入中国。

(4)外人办报活动,“不自觉地”为国人自办报刊提供了借鉴。

第二阶段:国人办报历史的开端和维新运动期间的办报活动(1870—1898前后)这一时期的重要报人、记者:王韬、康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

维新派的新闻思想:(1)他们认为报刊有强烈的政治性,是宣传政治主张的有力工具;不讳言报刊的资产阶级党派性。

(2)他们对报刊的功能合作拥有比较系统的认识,十分重视报刊的宣传鼓动作用。

(3)通过办报,宣传政治主张,建立政治团体,推动维新变法运动的发展,是维新派办报的主要目的。

维新派对近代新闻事业的贡献:(1)冲破封建言禁,为报刊赢得了实际上的合法地位。

(2)开中国报业史上政治家办报的先河,形成“政治家办报”的传统。

(3)重视政论,创造了新型的报刊政论文体——时务文体。

梁启超对“时务文体”特点的概括:1)纵笔所至,略不检束;2)务为平易畅达,使杂以俚语、韵语及外国语法;3)条例明晰,笔锋常带感情。

第三阶段:辛亥革命前后的报业(1898—1910前后)这一时期的重要报人、记者:孙中山、陈少白、戢翼翚、章士钊、章太炎、于右任、黄远生、邵飘萍、林白水、刘少少、徐凌霄、胡政之。

第十二章全面建设社会主义时期的新闻传播事业1.1957年至1966年中国新闻事业发展变化有哪些主要特点?请解释这些特点形成的原因。

答:(1)在曲折中发展、在摸索中前进是这一时期新闻传播事业的主要特点。

(2)这一特点形成的原因①这一时期经济的大起大落直接影响了新闻事业的发展。

a.在“大跃进”时期,报纸数量激增,诞生了大量的县级报纸、企业报、农民报,广播电台也遍地开花。

b.到了经济紧缩期,由于纸张紧缺,报纸不得不大量停办、合并,报纸数量大减,报纸的版面、印数也随之大量削减,许多广播电台也成了哑巴。

c.从经济调整期到“文化大革命”爆发之前,新闻传播事业已经渡过了凋零期开始复苏,但这种复苏极其短暂,随着国家经济状况的恶化,新闻传播事业的发展重新跌入低谷。

①在10年的时间里,我国在政治上先后发生了1957年的整风与反右斗争扩大化以及1959年庐山会议之后的反右倾运动。

每一次运动之后,“左”倾错误虽然得到一些矫正,但迫于当时的政治形势,并没有得到彻底的根除,全国范围内政治、经济、文化等众多领域中的“左”倾路线不断加剧。

新闻传播事业作为意识形态领域的重要组成部分,首当其冲,深受其害。

传媒在整风运动中盲目鼓励大鸣大放,充当了“引蛇出洞”的工具,在“大跃进”中推波助澜、大放卫星,鼓吹共产主义穷过渡,给国家与人民造成了无法弥补的损失。

一些新闻报道违背基本的新闻规律,以“假、大、空”的新闻报道代替真实的事实报道,教训极其深刻。

②在新闻学研究领域,1956年的新闻改革给正常的学术讨论提供了机会,许多可贵的探索活跃了当时的新闻界,而“百花齐放,百家争鸣”的方针也使新闻理论工作者与新闻实际工作者共同探讨建国后的新闻传播活动成为可能。

只是一切的讨论很快就被“阶级斗争工具论”的大帽子束缚住了手脚,很多研究者在频繁的政治运动和动辄得咎的形势面前,不得不放弃自己的观点,人云亦云。

③经过“大跃进”的狂热之后,党和政府主管宣传的领导和新闻界的同志一起对新闻工作进行了反思,在此基础上,重提调查研究的重要性,大兴调查研究之风。

第五章新闻工作的党性原则和基本方针第一节新闻工作的党性原则党性原则是社会主义新闻工作的根本原则,是马克思主义新闻观的精髓。

一、党性原则是社会主义新闻工作的根本原则(一)新闻工作具有阶级性和党性是一种普遍现象党性是阶级性的集中体现和最高表现形式。

新闻工作的党性指的是新闻媒体和新闻工作者在从事新闻活动时所表现出来的阶级属性和政党立场新闻工作的党性原则指的是新闻媒体和新闻工作者在从事新闻活动时必须遵守所属阶级或政党所规定的各项行为准则。

新闻工作的党性是一种普遍存在的社会现象。

从广义上讲,当今时代任何一种新闻事业都有自己的阶级性和党性。

(二) 坚持党性原则是社会主义新闻事业健康发展的重要保证只有毫不动摇地坚持新闻工作的党性原则,牢牢掌握新闻舆论工作的领导权,紧紧围绕党和国家的中心工作,牢牢把握正确舆论导向,才能组织和动员全党和全国各族人民为实现全面建设小康社会的目标而奋斗,为坚定不移地发展中国特色社会主义而奋斗。

二、社会主义新闻工作党性原则的基本要求社会主义新闻工作的党性原则,是无产阶级政党的思想理论、政治主张和组织原则在新闻工作中的体现,是新闻媒体和新闻工作者在从事新闻传播活动时必须遵守的行为准则。

社会主义新闻工作党性原则主要包括:在思想上,坚持把马克思主义作为新闻工作的指导思想在政治上,坚持新闻工作与党中央保持一致在组织上,接受中国共产党的领导,自觉遵守党的纪律,特别是党的有关新闻宣传工作的纪律。

(一)在思想上坚持以马克思主义为指导①完整、准确、生动、科学地宣传马克思主义着力三方面:1.加强理论学习2.增强政治敏锐性和坚定性3.着力推进当代中国马克思主义大众化②善于运用马克思主义的立场、观点和方法观察、分析和报道事实。

(二)在政治上同党中央保持一致在实际工作中,应注意以下几个方面:第一,全面准确地宣传党的路线方针政策。

第二,善于从群众易于接受的方式宣传党的路线方针政策第三,及时了解和反馈党的路线方针政策的执行情况(三)在组织上坚持党对新闻工作的领导第一,各级各类新闻媒体都要自觉服从党的领导第二,严格遵守党的政治纪律和组织原则第三,坚持和完善新闻工作制度如,信息通报制度,新闻阅评制度,重要稿件送审制度及新闻媒体的自律制度。

《广电基础知识》第二部分中国社会主义新闻事业的基本方针和工作原则(二)坚持建设性监督、科学监督、依法监督的原则开展舆论监督要重视建设性监督。

舆论监督要善于处理好改革、发展与稳定的关系,把舆论监督的力度与社会、人民群众的承受程度结合起来。

舆论监督效果要有利于改进工作和解决问题,有利于稳定大局和振奋民心,有利于中央的统一工作部署和维护中央的威信。

开展舆论监督要注意监督的科学性。

在监督过程中把握好“适时、适量、适宜”的度,注意平衡,掌握尺寸。

舆论监督要对社会现实和社会发展的主流与本质有正确的判断,在科学调查的基础上,对事物的整体进行全面认识,使舆论监督达到一正确的平衡。

舆论监督要遵纪守法。

舆论监督的运作必须严格限定在法律、制度、政策以及社会道德规范允许的范围内。

在社会主义市场经济条件下,舆论监督要遵纪守法,严格执行宣传纪律,按照相关法律、政策和规定办事。

把握大局,提高舆论监督水平加强对马克思主义新闻观中关于舆论监督思想的学习,是我们搞好新闻舆论监督工作的重要前提和根本保证。

一是要划清马克思主义新闻观的舆论监督同新闻媒体是“第四权力”等资产阶级新闻理论的界限。

马克思主义的舆论监督思想与资产阶级“第四权力”的“新闻自由”观的一个根本区别在于,新闻媒体不可能独立于政党之外。

新闻媒体的舆论监督,既是人民群众赋予的权利和义务,也是党和政府赋予的权利和义务。

舆论监督既是党的批评与自我批评的作风通过新闻手段的反映,也是人民群众依法管理好自己的事情所行使的民主监督权利。

因此,否定舆论监督的观点是极其错误的:而把舆论监督凌驾于党和人民之上的观点,更是极其错误的。

二是舆论监督必须坚持党性原则。

坚持党性原则,也就是坚持工人阶级和人民群众的根本利益的原则,就是要站在党的立场,站在党和人民利益的立场,在新闻宣传中体现党的纲领、路线、方针、政策。

开展舆论监督,要切实体现“三个代表”的要求。

记者是党和人民的耳目喉舌,是社会舆论的代表,是真理的传播者,是社会不倦的守望者。

第十二章全面建设社会主义时期的新闻传播事业1.1957年至1966年中国新闻事业发展变化有哪些主要特点?请解释这些特点形成的原因。

答:(1)在曲折中发展、在摸索中前进是这一时期新闻传播事业的主要特点。

(2)这一特点形成的原因①这一时期经济的大起大落直接影响了新闻事业的发展。

a.在“大跃进”时期,报纸数量激增,诞生了大量的县级报纸、企业报、农民报,广播电台也遍地开花。

b.到了经济紧缩期,由于纸张紧缺,报纸不得不大量停办、合并,报纸数量大减,报纸的版面、印数也随之大量削减,许多广播电台也成了哑巴。

c.从经济调整期到“文化大革命”爆发之前,新闻传播事业已经渡过了凋零期开始复苏,但这种复苏极其短暂,随着国家经济状况的恶化,新闻传播事业的发展重新跌入低谷。

②在10年的时间里,我国在政治上先后发生了1957年的整风与反右斗争扩大化以及1959年庐山会议之后的反右倾运动。

每一次运动之后,“左”倾错误虽然得到一些矫正,但迫于当时的政治形势,并没有得到彻底的根除,全国范围内政治、经济、文化等众多领域中的“左”倾路线不断加剧。

新闻传播事业作为意识形态领域的重要组成部分,首当其冲,深受其害。

传媒在整风运动中盲目鼓励大鸣大放,充当了“引蛇出洞”的工具,在“大跃进”中推波助澜、大放卫星,鼓吹共产主义穷过渡,给国家与人民造成了无法弥补的损失。

一些新闻报道违背基本的新闻规律,以“假、大、空”的新闻报道代替真实的事实报道,教训极其深刻。

③在新闻学研究领域,1956年的新闻改革给正常的学术讨论提供了机会,许多可贵的探索活跃了当时的新闻界,而“百花齐放,百家争鸣”的方针也使新闻理论工作者与新闻实际工作者共同探讨建国后的新闻传播活动成为可能。

只是一切的讨论很快就被“阶级斗争工具论”的大帽子束缚住了手脚,很多研究者在频繁的政治运动和动辄得咎的形势面前,不得不放弃自己的观点,人云亦云。

④经过“大跃进”的狂热之后,党和政府主管宣传的领导和新闻界的同志一起对新闻工作进行了反思,在此基础上,重提调查研究的重要性,大兴调查研究之风。

中国新闻传播史课程教学大纲一、基本信息课程编号: 18120113 课程名称:中国新闻传播史英文名称:课程性质: 专业必修总学时:45 学分: 3适用对象:新闻学专业本科一年级学生先修课程:无二、编写说明(一)课程的性质《中国新闻传播史》是新闻专业的一门专业基础课程。

该课程较为全面地介绍中国新闻传播的发展历程,着重探讨中国新闻传播的形成发展及其演变规律和趋向,考察中国新闻事业的性质、状貌同特定历史时期的政治经济、文化习俗、伦理道德之间的关系。

内容包括中国古代报纸的产生、近代中国的新闻事业,各时期的新闻制度、新闻思想及重要人物。

通过这门课的学习,熟悉中国新闻史的基本脉络和鲜为人知的新闻人故事;掌握中国新闻传播各时代的特征和演变规律;以史为鉴,树立正确的无产阶级新闻观、历史观和时代观;培养必备的新闻理论素质和宏观思维,从新闻史学的视角对新闻业务、新闻理论进行证实、证伪的初步尝试,并培养学生的批判精神和辩证多元的思维方式,以增强学生的人文素质和对新闻实践的深度思考。

(二)课程教学目标和基本要求教学目的:通过这门课的学习,熟悉中国新闻史的基本脉络和鲜为人知的新闻人故事;掌握中国新闻传播各时代的特征和演变规律;以史为鉴,树立正确的无产阶级新闻观和时代观;培养必备的新闻理论素质和宏观思维,从新闻史学的视角对新闻业务、新闻理论进行证实、证伪的初步尝试,并培养学生的批判精神和辩证多元的思维方式,以增强学生的人文素质和对新闻实践的深度思考。

学习目的:通过本门课程的学习,了解中国新闻事业发展变化的情况,着重学习杰出的新闻工作者的工作方法和思想作风,记取历史上新闻媒介的经验教训,丰富专业历史知识,为今后学习新闻理论和新闻业务打下坚实的基础。

课程要求:通过本门课程的学习,使学生了解中国新闻事业发展变化的情况。

使学生着重学习杰出的新闻工作者的工作方法和思想作风。

通过本课程的学习,使学生记取历史上新闻媒介的经验教训。

丰富专业历史知识。

政治背景:1949年中华人民共和国的成立,标志着中国新闻事业的一个断代。

就新闻业发展来说,以前的新闻业基本消失。

这一时期中国共产党执政,党的传媒替代了原来执政的国民党的传媒,也替代了解放前各大城市出版的影响全国的商业媒体,逐渐成为国家的传媒。

接下来我们就来探讨一下1949年以后中国新闻事业的发展。

一、1949年到基本完成社会主义改造时期的新闻传播(1949-1956)这一时间段发生了三件事:(1)公营新闻传播事业网的形成。

新中国成立以后,中共中央和中央人民政府迅即对在革命战争中发展起来的党的新闻事业进行调整与充实,建立起一个以北京为中心,遍布全国各地的公营新闻事业网。

这个公营新闻事业网,包括以《人民日报》为中心、以党报为主体的公营报刊网,以新华通讯社为主体的国家通讯社网和以中央人民广播电台为中心的国营人民广播电台网。

①报刊事业:《人民日报》成为了中共中央的机关报,并向外国发行。

它主要报道评论国内外重要时事和重要思想、政策问题;介绍全国各地及首都的情况与中心工作,交流经验,开展各种思想与工作问题的讨论;刊登文艺作品和介绍文艺工作经验;并发表读者来信问答。

各大行政区、省、直辖市党委的机关报,也在建国前后随着革命形势的胜利发展而逐步发展起来(有些是由原在本地出版的党报改组而成的报纸,如《大众日报》、《东北日报》等;有些是由以解放区新闻干部为骨干并吸收当地进步知识分子组成编辑队伍新创建的报纸,如《解放日报》、《新华日报》等)。

与此同时,许多地(市)乃至县的党委机关报也纷纷创建,其中不少是原在本地出版的解放区报纸。

由中共中央及各级党委机关报组成的党报系统,是公营报刊系统的主体。

此外,建国初期的公营报刊还包括工会、青年团以及民主党派、社会团体、人民军队、少数民族和人民政府职能部门主办的报纸。

如《工人日报》、《中国青年报》等。

②在新闻通讯事业建设方面,党和国家迅速将新华社组建为统一集中的国家通讯社。

在华北、东北、华东、中南、西南、西北六大行政区建立六个总分社,在各省会建立分社,取消支社,而且分社的人事编制和和财务管理完全与地方脱钩,人员由总社调动和任免,财务则纳入新华社的财务系统。

党的十八大、十九大以后,我国进入全面发展的新时代。

新时期,新闻工作者应当深刻体会新时代的发展要求,将新要求与自身的工作相结合,不断提高自身素质,为中华民族的伟大复兴贡献力量。

从新闻工作者的职业特点和工作性质来看,新时期新闻工作者至少要具备以下六个方面的新意识。

一、政治意识政治意识在中国共产党的发展历程中始终被作为重点来加强的,重视和强调党的政治意识,也可以说是中国共产党非常鲜明的特点。

政治意识,可以简单理解为对政治方向和政治路线的准确把握。

一旦在政治意识上出了问题和偏差,党和国家的前途命运就可能出现危险的局面。

胡耀邦同志在中央书记处会议上曾发言指出:“我们党的新闻事业,究竟是一种什么性质的事业呢?就它最重要的意义来说,用一句话来概括,我想可以说党的新闻事业是党的喉舌,自然也是党所领导的人民政府的喉舌,同时也是人民自己的喉舌。

”这是关于新闻行业性质的最为经典的论述。

也同时对新闻工作者的基本素质和行为规范提出了基本的要求。

新闻工作者是否称职,是否具有正确的政治意识应当是首当其冲的重要标准。

新时期的新闻工作者,要认真学习和领会党的决议精神,深刻体会国家、民族发展重要历史阶段的时代要求,在思想意识上坚持正确的方向,服从党的全局性、战略性安排。

努力在新闻工作中传播新思想,树立正能量。

新闻工作对于舆论具有重要的导向作用,新闻工作者更是党和群众之间重要的桥梁和纽带。

良好的政治意识,既是新闻工作者工作开展的有力保障,也是党和人民对于新闻工作者的最基本要求。

对此,《中国新闻工作者职业道德准则》第一条中就做出了明确规定。

二、法治意识中国已经进入全面推进依法治国的新时期,此时的新闻工作者要首先培育自身的法治意识,要以法律的标准作为衡量自身行为的尺度,要在自身的工作中弘扬法治精神,培育社会的法治文化。

新时期的法治精神可以包括科学立法、严格执法、公正司法和全民守法等四个大方向中的各个方面。

具体到新闻工作中来,法治意识意味着新闻工作者要明确自身的权利与义务,要准确定位自身工作的性质,要准确认知自身行为的尺度和方式。

中国特色的社会主义新闻传播建构摘要:新闻传播在我国社会主义建设中发挥了重要的作用。

新闻传播理论以马克思主义新闻观为根底,立足于社会主义新闻传播实践,以我国的优秀传统文化为根基,汲取国外新闻传播经验而建立起来。

新闻传播理论的建构是理论创新和实践工作的需要,当前我国的新闻传播理论相对落后,急需加以补充和完善。

本文就中国特色社会主义新闻传播理论的建构进行分析。

关键词:中国特色社会主义;新闻传播理论改革开放后,我国的社会主义新闻传播理论在实践中形成,但是随着时代的开展,现有的新闻传播理论已经不能满足时代的要求,无法全面指导现在的新闻传播工作。

我国需要新的社会主义新闻传播理论。

一、中国特色社会主义新闻传播理论建构的重要性第一,我国新闻传播工作的需要。

我国现有的新闻传播理论已经不能满足现在的社会开展,社会开展速度快,而新闻传播理论的开展停滞不前。

第二,我国特殊国情的需要。

我国特色社会主义的建设中有很多问题需要新闻传播理论的引导,这是由我国特殊的国情决定的。

第三,我国媒体格局和舆论生态变革的需要。

目前的新兴媒体已经超越了传统媒体的舆论导向,传统媒体“绝对权威〞的时代已经过去,舆论格局被新兴媒体打破,需要寻找新的平衡。

第四,解决现有新闻传播实践问题的需要。

教育方面,现在不足新闻传播实践教材,对学生的新闻观教育缺乏。

生存方面,人们对片面的经济效益的追求大于对社会责任的追求。

二、中国特色社会主义新闻传播理论的主要来源〔一〕理论根底:中国特色社会主义理论中国特色社会主义理论在我国改革开放时期形成。

在理论上,中国特色社会主义建设是我国现今开展的主题,也是我国的新闻传播理论需要研究和解决的问题。

在理论基点上,我国特色社会主义理论要立足于当前的国情,党的新闻传播事业乃至党的整个事业的开展应该与其保持同步。

〔二〕文化根底:中国优秀传统文化我国的传统文化博大精深,其中的人文精神、道德理论和教化经验等对我国社会主义新闻传播理论的构建都有影响。

中国共产党领导新闻工作的百年进程及其经验作者:张世飞江烜来源:《中共南京市委党校学报》2022年第03期[摘要]一百年来,中国共产党在革命、建设、改革的各个历史时期都十分重视党的新闻工作,有力推动了党的新闻工作的向前发展,并且积累了一些成功经验。

在新民主主义革命时期,党奠定了领导新闻工作的重要基础;在社会主义建设时期,党在曲折发展中领导新闻工作;在改革开放新时期,党继续坚持并完善对新闻工作的领导;在新时代,党领导新闻工作全面地向纵深推进。

这为当前进一步加强党对新闻工作的领导具有十分重要和深刻的启示:其一,必须坚持以马克思主义基本原理为指导;其二,必须从中国的具体国情出发,任何时候、任何地点都要按照规律办事;其三,要一以贯之坚持党的领导;最后,必须以改革创新精神在复杂的动态进程中应对各种挑战。

[关键词]中国共产党;党的领导;新闻工作;进程;经验[中图分类号]D2 [文献标识码] A [文章编号]1672-1071(2022)03-0005-07《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》系统总结了中国共产党百年奋斗的历史经验,其中第一条就是坚持党的领导。

党领导的新闻工作是党的工作的重要组成部分,党的新闻工作最重要的是坚持党对新闻工作的领导。

一百年来,中国共产党在革命、建设、改革的各个历史时期都十分重视党的新闻工作,有力地推动了党的新闻工作向前发展,并且积累了一些成功经验。

在新民主主义革命时期,党奠定了领导新闻工作的重要基础;在社会主义建设时期,党在曲折发展中领导新闻工作;在改革开放新时期,党继续坚持并完善对新闻工作的领导;在新时代,党领导新闻工作全面地向纵深推进。

回溯中国共产党领导新闻工作的百年进程和历史经验,我们可以看到中国共产党历代领导人高度重视党对新闻工作的领导原则。

坚持党对新闻工作的领导,牢牢把握新闻工作领导权和话语权,是做好党的新闻工作的制胜法宝,这对新时代进一步加强百年大党对新闻工作的领导具有重要意义。