人教版八年级历史第11课知识点

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:2

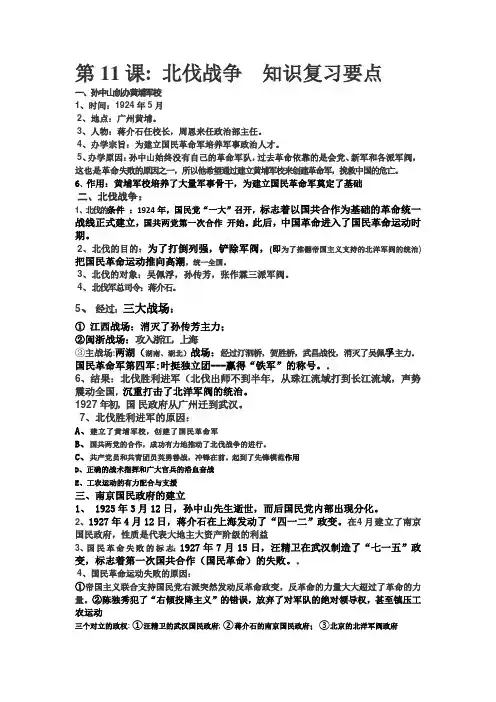

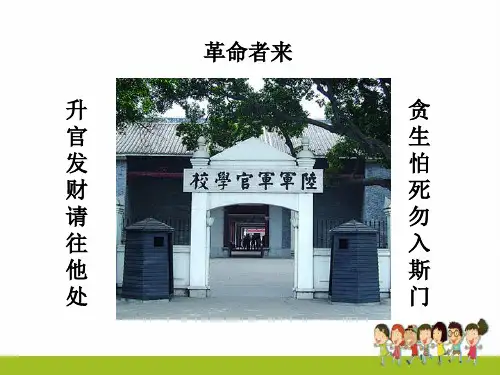

第11课: 北伐战争知识复习要点一、孙中山创办黄埔军校1、时间:1924年5月2、地点:广州黄埔。

3、人物:蒋介石任校长,周恩来任政治部主任。

4、办学宗旨:为建立国民革命军培养军事政治人才。

5、办学原因:孙中山始终没有自己的革命军队,过去革命依靠的是会党、新军和各派军阀,这也是革命失败的原因之一,所以他希望通过建立黄埔军校来创建革命军,挽救中国的危亡。

6、作用:黄埔军校培养了大量军事骨干,为建立国民革命军奠定了基础二、北伐战争:1、北伐的条件:1924年,国民党“一大”召开,标志着以国共合作为基础的革命统一战线正式建立,国共两党第一次合作开始。

此后,中国革命进入了国民革命运动时期。

2、北伐的目的:为了打倒列强,铲除军阀,(即为了推翻帝国主义支持的北洋军阀的统治)把国民革命运动推向高潮,统一全国。

3、北伐的对象:吴佩浮,孙传芳,张作霖三派军阀。

4、北伐军总司令:蒋介石。

5、经过:三大战场:①江西战场:消灭了孙传芳主力;②闽浙战场:攻入浙江,上海③主战场:两湖(湖南、湖北)战场:经过汀泗桥,贺胜桥,武昌战役,消灭了吴佩孚主力。

国民革命军第四军:叶挺独立团---赢得“铁军”的称号。

6、结果:北伐胜利进军(北伐出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,沉重打击了北洋军阀的统治。

1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

7、北伐胜利进军的原因:A、建立了黄埔军校,创建了国民革命军B、国共两党的合作,成功有力地推动了北伐战争的进行。

C、共产党员和共青团员英勇善战,冲锋在前。

起到了先锋模范作用D、正确的战术指挥和广大官兵的浴血奋战E、工农运动的有力配合与支援三、南京国民政府的建立1、 1925年3月12日,孙中山先生逝世,而后国民党内部出现分化。

2、1927年4月12日,蒋介石在上海发动了“四一二”政变。

在4月建立了南京国民政府,性质是代表大地主大资产阶级的利益3、国民革命失败的标志:1927年7月15日,汪精卫在武汉制造了“七一五”政变,标志着第一次国共合作(国民革命)的失败。

八年级历史11课知识点历史是一面镜子,它能够让我们回顾过去,认识自己。

八年级历史11课是一门必修的课程,涵盖了从秦到明这一漫长的历史时间段,本文将为大家梳理一下这门课程的知识点,帮助大家更好地理解历史。

第一课:秦始皇统一中国这一课程主要讲述了秦国崛起、秦始皇统一六国的历程。

秦始皇实行了一系列改革政策,如实行郡县制、统一度量衡制、文字统一等,对于中国历史的发展有着深远的影响。

第二课:汉武帝的改革汉武帝被誉为“开国之君”,在位期间进行了一系列改革,如实行科举制度、设置都城、推广中国传统医学等。

这些改革为中国古代的文化与政治发展奠定了基础。

第三课:东汉时期东汉时期是中国历史上的一个重要时期,涵盖了184年,以汉宣帝为首的几位皇帝执掌了国家大权。

这一时期的文化艺术、社会生活、农业制度等方面都有很大的进展。

第四课:魏晋南北朝时期魏晋南北朝时期是中国历史上一个相对动荡不安的时期。

此时期间,各地方的统治者争相攫取权力,导致了政局动荡、社会落后的局面。

第五课:唐朝的开放与繁荣唐朝是中国历史上一个辉煌的时期,以艺术、文学、科技、工艺等方面的繁荣而著名于世。

唐朝时期的诗歌和绘画成为了后世的经典,唐太宗以降的一系列政治制度也为中国古代政治文化发展奠定了基础。

第六课:宋朝的兴盛与衰落宋朝是中国历史上一个较为文艺兴盛的时期,其中最为突出的便是文学艺术领域的发展。

但由于各种原因,宋朝后期逐渐式微,最终为金朝所灭。

第七课:明朝的定都与文化明朝是中国历史上一个崇尚文化的朝代,这也是为何明朝的文艺能够在史书中占有较大的一笔。

此外,明朝还有很多其他方面的进展,如陶瓷、服饰、冶金等方面的发展。

第八课:辽金元时期辽金元时期是中国历史上的一个重要时期,此时期致力于推进对外贸易,是中国与世界交流的重要时间段。

同时,这一时期也发生了许多重要事件,如蒙古人建立了元朝,并征服了整个中华地区。

第九课:明末清初的政治斗争明末清初是中国历史上一个动荡不安的时期,这一时期发生了很多关于皇权与官僚、宗室与民众之间的政治斗争。

八年级历史第11课知识点八年级历史第11课主要涉及的知识点是中国封建社会的经济特征、人口的变化以及农民起义的形成和发展等方面。

本文将从这三个方面分别进行论述。

一、中国封建社会的经济特征中国封建社会是指从汉朝末年到清朝末年这段近两千年的社会制度。

其主要的经济特征是以农业为主导,手工业处于次要地位,商业则仅仅处于初级阶段。

具体表现在以下几方面:1. 人口大量从事种田,农业是经济发展的基础。

2. 手工业虽有一定规模,但总体而言人口比重较小。

3. 商业只是简单的生产者和消费者之间的交换,并且缺乏相应的商业机构和市场行情的指导。

二、人口的变化由于中国封建社会的经济特征和社会结构,导致人口变化往往经常受到经济周期等社会因素的影响。

具体表现在以下几方面:1. 农业生产水平提高,使得人口增加。

2. 战争频发,导致人口减少。

例如三国时期、五胡乱华时期都有不同程度的人口下降。

3. 自然灾害频发,导致人口减少。

例如北宋末年饥荒使得人口减少。

三、农民起义的形成和发展由于封建社会的政治和经济等多种因素,农民起义在中国封建社会的历史中屡屡发生。

其中影响最大的几次农民起义包括黄巾起义、白莲教起义、红巾军起义等。

这些起义的形成和发展与以下几个方面的因素密切相关:1. 社会政治、经济及生活环境的恶性循环不断加深,使得农民深感不满并积极抵抗。

2. 领袖、忽悠者、志士等从不同层面推动起义的形成和发展。

3. 农民起义后还会受到一系列诸如地方军阀的压制等因素影响,走向失败。

结语:中国封建社会的历史是我们应该深刻了解的一部分历史。

封建社会的形成和发展离不开经济、人口、政治、社会因素等多个方面的影响和作用。

了解这些知识点,可以更好地了解和理解中国的历史与文化,这对于我们的有关课程学习和国家历史的爱好者来说都有很重要的意义。

八年级历史重点知识点总结11课八年级历史重点知识点总结历史是一门重要的学科,它可以让我们了解人类社会的发展过程,从而更好地认识自己和现实。

作为八年级学生,你已经学习了历史的第11课,下面就来总结一下这一课的重点知识点。

一、明清王朝的政治制度明清时期,中国的政治制度有很大的变化。

明朝实行的是科举制度,乡试、会试、殿试一路选拔官员。

而清朝则实行的是满洲人的“三藩制度”。

清朝的皇帝不仅是政治权力的拥有者,还是制度的始创者和编纂者。

此外,明清时期的官制、户籍制度、赋税制度等也都有所不同。

二、明清王朝的文化艺术明清时期,中国的文化艺术呈现出了丰富多彩的特点。

在文学方面,明代的长篇小说《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》等都具有极高的艺术价值。

清代诗人纳兰性德、李清照等也都是著名的文化巨匠。

在艺术方面,明代的瓷器、漆器、棉纺织品等制品,以及清代的金银器皿、玉器、绸缎等都是文化艺术的杰出代表。

三、明清王朝的经济社会明清时期的经济社会也发生了巨大的变化。

明朝时期的瑰宝——万历大吨位船让中国的海洋贸易得到了极大的发展。

而清朝时期,由于种植业大力开发,使得经济得到了持续的发展。

此外,明清时期的社会风貌也有了很大的改变,如礼教的提倡,妇女地位的提高等。

四、明清王朝的对外交往明清时期,中国的对外交往也非常重要。

明朝时期的郑和下西洋航行开创了中国航海史的一章。

而随着清朝的崛起,中国也开始向外扩张。

清朝先后进行了边疆征战,以及与外国的贸易往来,建立了与世界各国的深入联系。

五、明清王朝的衰落明清时期的华夏王朝,也在一定的历史条件下走向了衰落。

明朝时期的官绅权贵内斗,民变等都让国家政局不稳定,加之经济萧条,最终导致了明朝的灭亡。

而清朝的崛起也并非一帆风顺,中后期的政治腐败和西方列强的侵略让清王朝在一定程度上失去了自己的地位。

总之,八年级历史的第11课,是一门极具价值的学科。

通过对明清王朝的政治制度、文化艺术、经济社会和对外交往的介绍,我们更好地认识了中国的历史和文化发展。

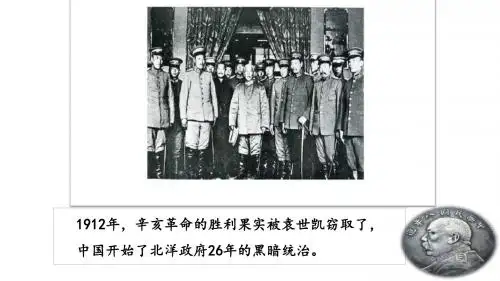

第11课北伐战争

一、黄埔军校的建立和国共合作

1.国共首次合作

(1)国民党一大的召开:1924年中国国民党在广州召开国民党一大。

(2)国民党一大的内容:通过国民党的党纲,同意共产党以个人身份加入国民党,接受

共产党反帝反封建的主张。

(3)国民党一大的召开,标志着国共首次合作。

合作后,领导了国民革命运动。

2.黄埔军校的建立

(1)1924年广州黄埔中国国民党陆军军官学校

(2)合作:国民党——校长:蒋介石

共产党——政治部主任:周恩来

苏联

(3)作用:培养军事人才,为国民革命军的建立奠定基础。

二、北伐战争

1.北伐时间:1926年

2.北伐目的:推翻北洋军阀的统治,统一中国。

3.北伐对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖

4.主要战场:湖南、湖北

5.进军路线:(1)广东—湖南、湖北—江西—南京

(2)福建——浙江——上海

6.主要战役:汀泗桥战役、贺胜桥战役

7.英雄部队:第四军叶挺独立团

8.战果:不到半年从珠江流域打到长江流域

9.为什么北伐军能胜利进军?

(1)、北伐军作战方针的正确。

(2)、国共两党的齐心协力。

(3)、广大北伐军官兵的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用。

(4)、共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。

三、国民革命的失败

1.蒋介石“四一二”反革命政变:上海

2.反革命政变的原因:阶级利益不同

四、南京国民政府的建立

1.时间:1927年4月

2.性质:代表大地主大资产阶级的利益

※总结※

国共合作——前提

国

民创办黄埔军校——发展

革

命北伐战争——高潮

的

洪四一二政变——转折

流南京国民政府的建立—失败。