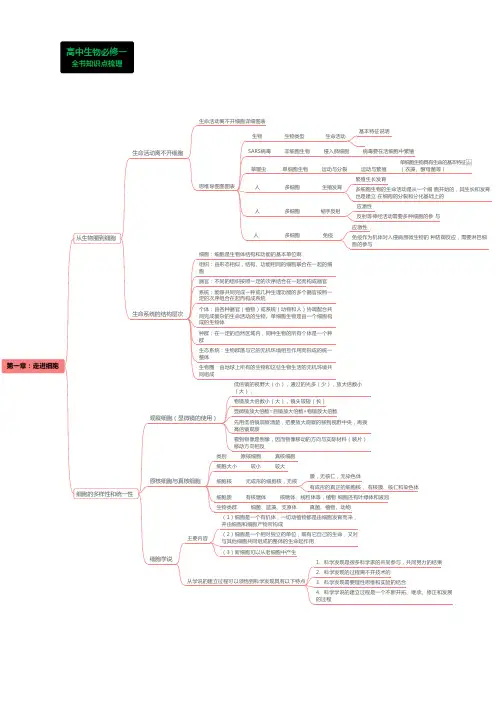

分子克隆实验指南(原书第四版)(精装上下册)思维导图

- 格式:xmin

- 大小:11.55 KB

- 文档页数:1

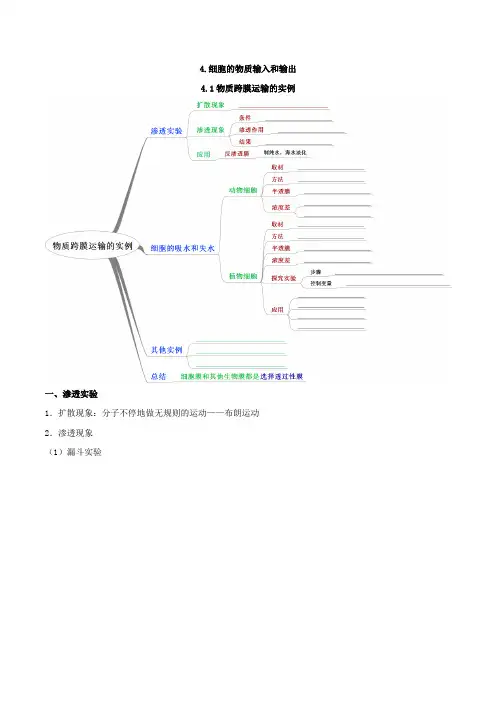

4.细胞的物质输入和输出4.1物质跨膜运输的实例一、渗透实验1.扩散现象:分子不停地做无规则的运动——布朗运动2.渗透现象(1)漏斗实验(2)条件①半透膜:小分子可以通过,大分子不能通过的多孔性薄膜;无活性,即无选择透过性,所有小分子可过1)如玻璃纸(赛璐玢),膀胱膜、肠衣、羊皮纹、胶棉薄膜、鸡蛋的卵壳膜等2)物质能否通过取决于物质分子的直径与半透膜空隙的大小:知识联想:滤膜法微生物计数3)半透膜的面积越大,渗透越快4)实验验证:换成纱布后,漏斗内液面不上升②半透膜两侧的溶液存在浓度差1)差值越大,吸/失水多且快2)浓度指物质的量浓度(c=n/V=m/MV),即渗透压3)备注a.如质量分数为10%的葡萄糖、蔗糖溶液b.质量分数为10%的葡萄糖(相对分子质量M小)溶液的渗透压大c.∴水可通过半透膜由蔗糖溶液向葡萄糖溶液移动4)实验验证:a.漏斗内为蔗糖、烧杯内为清水:漏斗液面上升b.漏斗、烧杯为相同浓度的蔗糖:漏斗液面不变c.漏斗内为清水、烧杯内为蔗糖:漏斗液面下降d.漏斗内为蔗糖、烧杯内为清水,平衡后再加入蔗糖酶:漏斗液面先上升;加入酶、以及酶水解蔗糖为葡萄糖后,漏斗内浓度变大,继续上升一段;当葡萄糖透过膜,漏斗内浓度变小,液面下降;最后漏斗内保留酶,保持一定的高度(3)渗透作用①水分子(或其它溶剂分子)透过半透膜②从低浓度(物质的量浓度)溶液向高浓度溶液;从相对含量多的地方向相对含量少的地方③扩散的现象(4)结果①微观:水分子通过半透膜,双向扩散②宏观:水从低浓度向高浓度流动,至动态平衡③平衡后:半透膜两侧存在液面差;两侧溶液浓度不相等,漏斗里的浓度更大;液面差的高低取决于半透膜两侧溶液起始浓度差的大小3.异同(1)运动对象不同:扩散是溶质/物质运动;渗透是水/溶剂运动(2)运动方向不同:扩散是高浓度到低浓度;渗透是低到高(从相对含量高到低)(3)是否需要介质:扩散不需要膜;渗透需要半透膜(4)扩散是溶质从高浓度到低浓度运动,至动态平衡(5)渗透是特殊扩散:是溶剂从相对含量高到低的运动,即顺相对含量的梯度跨膜运输;至动态平衡4.应用:反渗透膜,制纯水,海水淡化二、探究实验1.步骤:提出问题→作出假设→设计实验→结果预测→进行实验→记录结果→分析结果→得出结论→表达和交流→进一步探究2.变量(1)定义:也称因子,指实验过程中所被操作的特定因素或条件(2)分类:①自变量:也称实验变量,指实验中由实验者所操纵的因素或条件②因变量:也称反应变量,指实验中由于实验变量而引起的变化和结果③无关变量:也称控制变量,指实验中除实验变量以外的影响实验现象或结果的因素或条件;描述语:等量且适量的X溶液,生长状况相似的生物,适宜的环境中(包括温度、光照、pH、营养物质等),处理相同时间④额外变量:也称干扰变量,指实验中由于无关变量所引起的变化和结果(3)实验关键:控制、减少无关变量,以减少误差;单一变量原则,是处理实验中的复杂关系的准则之一三、细胞的吸水和失水1.动物细胞(1)取材:哺乳动物成熟红细胞,结构特殊易对比(2)方法:引流法(吸水纸);高倍镜观察(3)半透膜:细胞膜(4)浓度差:细胞质和外界溶液具有浓度差,差值越大:渗透速度越快;渗透程度越大①外界溶液浓度>细胞质浓度:失水皱缩;细胞质量减少,体积变小,浓度增加;失水结束后,无浓度差②外界溶液浓度<细胞质浓度:吸水膨胀至胀破;细胞质量增加,体积变大,浓度减少;吸水结束后,无浓度差③外界溶液浓度=细胞质浓度:动态平衡;正常状态2.植物细胞:质壁分离实验(1)取材:①要求:1)植物(有细胞壁,若用细菌,质壁分离不明显;动物无细胞壁,不能发生)2)成熟(有中央大液泡,原生质层有叶绿体∴不用染色)3)活细胞(活的才会质壁分离)②紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞:液泡紫色,原生质层绿色;若用内表皮或液泡不含色素的细胞,可在蔗糖溶液中加入红墨水,观察原生质层与细胞壁之间是否进入有色的蔗糖溶液(2)方法:引流法(吸水纸);在低倍镜观察下进行操作(3)试剂:质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,清水(4)半透膜:原生质层,细胞膜、液泡膜,及两层膜之间的细胞质;不包括细胞核、液泡内的细胞液、细胞壁;仅存在于成熟的植物细胞中;原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,且有选择透过性;放在不同浓度的溶液中,植物细胞的质壁分离,证明原生质层有伸缩性,且大于细胞壁;植物个体或器官的变大/变小,证明细胞壁有伸缩性。

做了快一年的分子克隆,犯了很多错误,经历了很多坎坷,也学到了很多东西。

分子克隆过程中出现问题最多的大概就是连接了,大家抱怨的也最多,我也陷入在个步骤上很久。

经过长时间的摸索我在连接这个问题上有一些体会,在这里跟大家分享一下我的经验,以供和我一样陷入困境及刚开始做克隆的同学参考。

关于连接的提问多集中在连接的体系、DNA的用量、vector和insert的比例、连接酶等。

但是我认为,连接不成功,问题并不一定出在连接这步上。

有很多环节影响连接的成败,如酶切的好不好、回收的质量好坏、连接时的浓度或比例、感受态等。

以下我详细说明。

1,PCR引物的设计。

通俗的不说,需要指出的是设计引物时一定要考虑切点的甲基化问题。

做普通的克隆会涉及到甲基化形式有两种:dam甲基化和dcm甲基化。

常用的大肠杆菌都有这两种甲基化酶。

dam甲基化酶识别GATC位点并甲基化;dcm甲基化酶识别CCWGG 位点(W是A或T)并甲基化。

如果有这两种位点那么多数情况内切酶是切不开了。

容易受甲基化影响的内切酶有:Dpn1(GA/TC)天生就甲基化;Cla1(A TC/GAT)如果前面加个G或后面加个C那么恭喜你,dam甲基化;Xba1(T/CTAGA)如果前面加个GA或后面加个TC也是dam甲基化,等等有好多。

这些容易甲基化的切点设计引物时一定要注意,避免引入甲基化位点。

如果真是避免不了或者后来才发现问题,那么把甲基化的质粒转化到甲基化酶缺陷型大肠杆菌中再提质粒就没有甲基化,可以切了。

甲基化缺陷型菌有:DM1(Invitrogen)、INV110(invitrogen)、JM110等。

2,PCR产物。

两种方式:一种纯化后直接酶切连接;一种连T载体再往下切连接。

我个人强烈建议第二种,连T载体。

因为PCR产物直接酶切我觉得有两个缺点:①由于两头把手太短,虽说有保护碱基,但我觉得还是不如从质粒上往下切好切,而且容易切坏、切碎;②无法从电泳上看出来切没切开,因为也就切下了几个十几个bp,带形没啥变化。

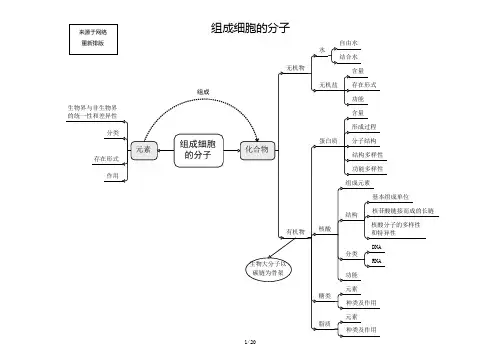

第二章:组成细胞的分子细胞中元素和化合物组成细胞的元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg(大量元素);Fe、M、Cu、Mo、Zn、B等(微量元素);基本元素C;活(干)细胞中含量最多的四种元素依次为:O、C、H、N(C、O、N、H组成细胞的化合物:无机物一水(活细胞中含量最多)无机盐有机物一蛋白质(干细胞中含量最多)核酸、糖类和脂质检测蛋白质、还原性糖和脂肪:双缩脲试剂-蛋白质→紫色反应斐林试剂+还原性糖(葡萄糖、果糖和麦芽糖)→砖红色沉淀苏丹Ⅲ染液+脂肪→橘黄色苏丹Ⅳ染液+脂肪→红色生命活动的主要主要承担者-蛋白质含量:占细胞鲜重的7%~10%,干重的50%以上,是细胞含量最多的有机物。

组成元素:主要由C、H、O、N等元素组成,有些含有S、Fe等相对分子质量:几千~100万以上,属于大分子化合物基本单位:氨基酸,大约有20多种结构通式结构特点是至少含有一个氨基(NH2和一个羧基(COOH),并且都有一个有一个氨基(NH2和一个羧基(COOH)连接在同一个碳原子上,将氨基酸区别为不同的 种类的依据是R基(侧链基团)。

形成过程(1)脱水缩合过程图解(2)肽链两(三)个氨基酸缩合的化合物叫二(三)肽,含有一(二)个肽键,脱掉一(二)个水分子,多个氨基酸缩合而的含多个肽键的化合物叫做多肽,若n个氨基酸形成一 条肽链,则可形成n-1个肽键,失去n-1个水分子;若n个氨基酸形成m条肽链,则形 成n-m个肽键,失去n-m个水分子,则由这m条肽链组成的蛋白质的分子量为:nxa (n-m)×18(a为氨基酸的平均分子量、18为水分子量)(3)空间结构一条或几条肽链通过一定的化学键互相链接在一起,形成具有复杂空间结构的蛋白质。

高温、强酸强碱和重金属都会破坏蛋白质的空间结构。

结构的多样性:组成蛋白质的氨基酸数目不同、氨基酸的种类不同、氨基酸排列顺序不同、多肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千变万化功能的多样性:构成细胞和生物体的重要物质;酶有催化作用,绝大多数的酶都是蛋白质;有传递信息(或调节生命活动)的作用,如胰岛素、生长激素等;有运输载体的作用,如血红蛋白、细胞膜载体等;有免 疫作用,如抗体。