6-《礼记》(大学、中庸)

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:41

1 【《中庸》原文及译注】中和是天下的根本【原文】天命之谓性(1),性之谓道(2),修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微(3)。

故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中(4);发而皆中节(5),谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致(6)中和,天地位焉,万物育焉。

【注释】(1)天命:天赋。

朱熹解释说:“天以阴阳五行化生万物,气以成形,而理亦赋焉,犹命令也。

”(《中庸章句》)所以,这里的天命(天赋)实际上就是指的人的自然禀赋,并无神秘色彩。

(2)率性:遵循本性,率,遵循,按照,(3)莫:在这里是“没有什么更……”的意思。

见(xian):显现,明显。

乎:于,在这里有比较的意味。

(4)中(zhong):符合。

(5)节:节度法度。

(6)致,达到。

【译文】人的自然禀赋叫做“性”,顺着本性行事叫做“道”,按照“道”的原则修养叫做“教”。

“道”是不可以片刻离开的,如果可以离开,那就不是“道”了。

所以,品德高尚的人在没有人看见的地方也是谨慎的,在没有人听见的地方也是有所戒惧的。

越是隐蔽的地方越是明显,越是细微的地方越是显著。

所以,品德高尚的人在一人独处的时候也是谨慎的。

喜怒哀乐没有表现出来的时候,叫做“中”;表现出来以后符合节度,叫做“和”。

“中”,是人人都有的本性;“和”,是大家遵循的原则,达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。

【读解】这是《中庸》的第一章,从道不可片刻离开引入话题,强调在《大学》里面也阐述过的“慎其独”问题,要求人们加强自觉性,真心诚意地顺着天赋的本性行事,按道的原则修养自身。

解决了上述思想问题后,本章才正面提出“中和”(即中庸)这一范畴,进入全篇的主题。

作为儒学的重要范畴之一,历来对“中庸”有各种各样的理解。

本章是从情感的角度切入,对“中”、“和”作正面的基本的解释。

按照本章的意思,在一个人还没有表现出喜怒哀乐的情感时,心中是平静淡然的,所以叫做“中”,但喜怒哀乐是人人都有而不可避免的,它们必然要表现出来。

四书五经:⼤学、中庸、论语、孟⼦、诗、书、礼、易、春秋 四书五经是四书、五经的合称,泛指儒家经典著作。

四书指的是《⼤学》、《中庸》、《论语》、《孟⼦》。

“五经”指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《易经》、《春秋》五部。

《礼记》通常包括三礼,即《仪礼》、《周礼》、《礼记》;《春秋》由于⽂字过于简略,通常与解释《春秋》的《左传》、《公⽺传》、《⾕梁传》分别合刊。

四书之名始于宋朝,五经之名始于汉武帝。

四书五经:⼤学、中庸、论语、孟⼦、诗、书、礼、易、春秋 《⼤学》、《中庸》、《论语》、《孟⼦》合称为四书,为儒家传道、授业的基本教材。

⼏百年来,“四书”在我国⼴泛流传,其中许多语句已成为脍炙⼈⼝的格⾔警句。

其中,《论语》、《孟⼦》分别是孔⼦、孟⼦及其学⽣的⾔论集,《⼤学》、《中庸》则是《礼记》中的两篇。

⾸次把它们编在⼀起的是南宋著名学者朱熹。

不过,在朱熹之前的程颢、程颐兄弟已经⼤⼒提倡这⼏部书了。

他们认为,《⼤学》是孔⼦讲授“初学⼊德之门”的要籍,经曾⼦整理成⽂;《中庸》是“孔门传授⼼法”之书,是孔⼦的孙⼦⼦思“笔之⼦书,以授孟⼦”的。

这两部书与《论语》,《孟⼦》⼀起表达了儒学的基本思想体系,是研治儒学最重要的⽂献。

正是根据这样的观点,朱熹把《论语》、《孟⼦》、《⼤学》、《中庸》这四部书编在⼀起。

因为它们分别出于早期儒家的四位代表性⼈物孔⼦、孟⼦、曾参、⼦思,所以称为“四⼦书”,简称即为“四书”。

朱熹分别为这四部书作了注释,其中,《⼤学》、《中庸》的注释称为“章句”,《论语》《孟⼦》的注释因为引⽤他⼈的说法较多,所以称为“集注”。

值得注意的是,朱熹所编定的《四书》次序本来是《⼤学》、《论语》、《孟⼦》、《中庸》,是按照由浅⼊深进修的顺序排列的。

后⼈因为《⼤学》、《中庸》的篇幅较短,为了刻写出版的⽅便,⽽把《中庸》提到《论语》之前,成了前年通⾏的《⼤学》《中庸》《论语》《孟⼦》顺序。

由于朱熹注释的《四书》既融会了前⼈的学说,⼜有他⾃⼰的独特见解,切于世⽤;⼜由于以程颢、程颐兄弟和朱熹为代表的“程朱理学”地位的⽇益上升,所以,朱熹死后,朝廷便将他所编定注释的《四书》审定为官书,从此盛⾏起来,到元代延佑年间(1314—1320)恢复科举考试,正式把出题范围限制在朱注《四书》之内。

国学经典《大学》简介和作品影响《大学》是中华民族的国学经典,里面蕴含了很多智慧的哲理,对人们影响深远。

以下是店铺精心整理的关于国学经典《大学》简介的相关文章,希望对你有帮助!国学经典《大学》简介《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》、《论语》、《孟子》并称“四书”。

宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》提出的“三纲领”(明明德、亲民、止于至善)和“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

《大学》全文文辞简约,内涵深刻,影响深远,主要概括总结了先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,对儒家政治哲学也有系统的论述,对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

国学经典《大学》历代概况《大学》至今已流传两千多年,在中国历史上的各个时期都有其独特的学术特点、学术成就和社会地位。

汉唐时期宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。

尽管《大学》没有从《礼记》中独立出来,但是,西汉的董仲舒、东汉的郑玄、唐代的孔颖达和韩愈,他们对《大学》的传承与发展作出了重要贡献,影响了《大学》的学术地位。

⑴董仲舒对《大学》的贡献主要在于将儒家经学由民间思想提升到国家意识形态的高位,开启了儒学成为官学、显学和国学的始点。

⑵郑玄将西汉后期流传的各种《礼记》抄本,相互校对,并作注解,使得《礼记》大行于世,并流传至今。

他的著作《三礼注》中《礼记·大学》是现今可考的最早的《大学》研究著述。

⑶孔颖达解读《大学》,重点强调“诚意”的关键性作用。

他将《大学》文本分为两大段,为朱熹将《大学》分为经、传两部分做好了铺垫。

《四书五经》文学常识《四书五经》文学常识关于四书五经四书指的是《论语》《孟子》《大学》和《中庸》;而五经指的是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》,简称为“诗、书、礼、易、春秋”,在之前,还有一本《乐经》,合称“诗、书、礼、乐、易、春秋”,这六本书也被称做“六经”,其中的《乐经》后来亡佚了(焚书坑儒导致),就只剩下了五经。

《四书五经》是南宋以后儒学的基本书目,儒生学子的必读之书。

四书五经的出处出处:《白虎通·五经》:“五经何谓?《诗》、《书》《礼》、《易》、《春秋》也。

”南宋著名理学家朱熹将“四书、五经”合称《四书五经》儒家的五种经典,指《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》。

汉武帝建元五年(公元前136年)设立五经博士,奠定了儒家经典的尊贵地位。

一、《易》:又称《周易》,包括经、传两部分。

经的部分共六十四卦,每卦六爻。

卦辞和爻辞共约5000字,可能是西周初年编定的。

它不仅对于了解殷周时代的哲学思想、社会生活有极重要的意义,而且保存了一些相当罕见的商周史事材料。

《易》的传,包括系辞、说卦等十个部分,旧时称“十翼”,是东周时人们所写的对于《易》经部分的解释。

二、《书》:又称《尚书》,是我国上古时代王室诰命、誓辞和追述古代史迹的著作汇编。

最初只泛称为《书》,其后分为夏、商、周书,以后才称为《尚书》,义谓上古之书。

秦汉之际,《尚书》多亡,独秦博士济南伏生壁藏之书。

汉初,伏生求得其书,存28篇,教授于齐鲁之间。

这部《尚书》以汉代通行的隶书写定,故称《今文尚书》。

此外,汉代还有《古文尚书》,据说比《今文尚书》多出16篇。

三、《诗》:又称《诗经》。

汉初传授《诗》的有齐、鲁、韩三家,都立于学官。

毛公亦传,未得立。

后来,三家诗亡缺,毛诗独传,因此《诗》又称《毛诗》。

《诗》今存305篇,各篇时代早晚不一,早至周初,晚至春秋中期。

《诗》不仅有很高的艺术价值,而且是了解先秦社会风貌的珍贵材料。

世事洞明皆学问,人情练达即文章。

《大学》和《中庸》是《礼记》中的两篇,首次把它们编在一起的是南宋著名学者朱熹。

《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,《中庸》是“孔门传授心法”之书。

《大学》【原文】 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!【译文】大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周祥;思虑周祥才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

通过对万事万物的认识、研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后 才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

上自国家元首,下至平民百姓,人人都要以修养品性为根本。

若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。

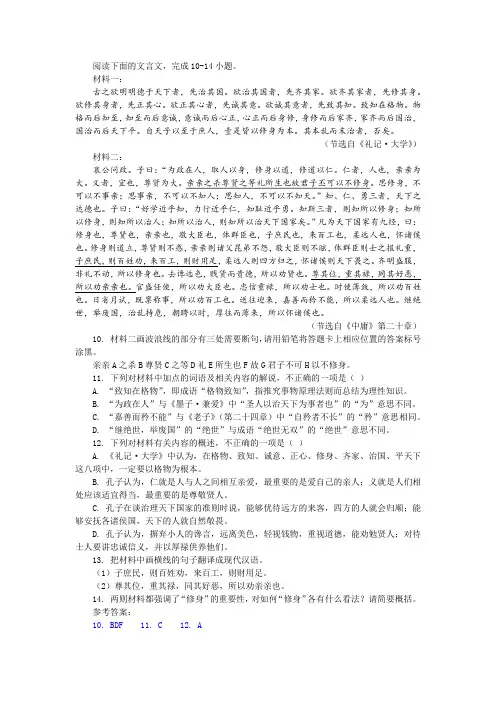

阅读下面的文言文,完成10-14小题。

材料一:古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家。

欲齐其家者,先修其身。

欲修其身者,先正其心。

欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知。

致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者,否矣。

(节选自《礼记·大学》)材料二:哀公问政。

子曰:“为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。

仁者,人也,亲亲为大。

义者,宜也,尊贤为大。

亲亲之杀尊贤之等礼所生也故君子丕可以不修身。

思修身,不可以不事亲;思事亲,不可以不知人;思知人,不可以不知天。

”知、仁、勇三者,天下之达德也。

子曰:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。

知斯三者,则知所以修身;知所以修身,则知所以治人;知所以治人,则知所以治天下国家矣。

”凡为天下国家有九经,曰:修身也,尊贤也,亲亲也,敬大臣也,体群臣也,子庶民也,来百工也,柔远人也,怀诸侯也。

修身则道立,尊贤则不惑,亲亲则诸父昆弟不怨,敬大臣则不眩,体群臣则士之报礼重,子庶民,则百姓劝,来百工,则财用足,柔远人则四方归之,怀诸侯则天下畏之。

齐明盛服,非礼不动,所以修身也。

去谗远色,贱货而贵德,所以劝贤也。

尊其位,重其禄,同其好恶,所以劝亲亲也。

官盛任使,所以劝大臣也。

忠信重禄,所以劝士也。

时使薄敛,所以劝百姓也。

日省月试,既禀称事,所以劝百工也。

送往迎来,嘉善而矜不能,所以柔远人也。

继绝世,举废国,治乱持危,朝聘以时,厚往而薄来,所以怀诸侯也。

(节选自《中庸》第二十章)10. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

亲亲A之杀B尊贤C之等D礼E所生也F故G君子不可H以不修身。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A. “致知在格物”,即成语“格物致知”,指推究事物原理法则而总结为理性知识。

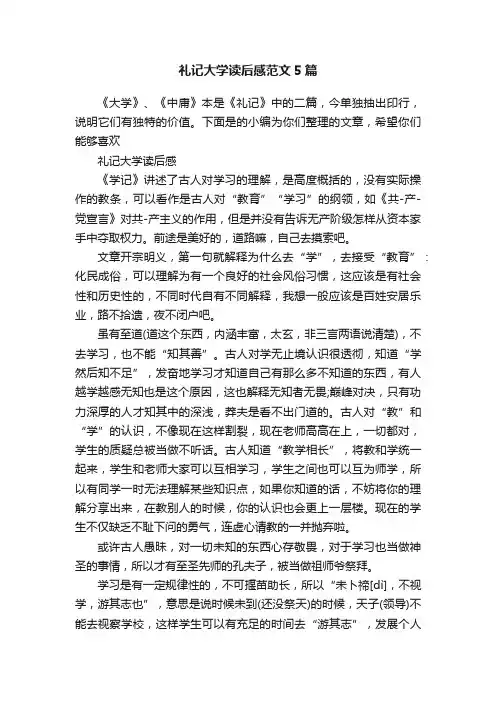

礼记大学读后感范文5篇《大学》、《中庸》本是《礼记》中的二篇,今单独抽出印行,说明它们有独特的价值。

下面是的小编为你们整理的文章,希望你们能够喜欢礼记大学读后感《学记》讲述了古人对学习的理解,是高度概括的,没有实际操作的教条,可以看作是古人对“教育”“学习”的纲领,如《共-产-党宣言》对共-产主义的作用,但是并没有告诉无产阶级怎样从资本家手中夺取权力。

前途是美好的,道路嘛,自己去摸索吧。

文章开宗明义,第一句就解释为什么去“学”,去接受“教育”:化民成俗,可以理解为有一个良好的社会风俗习惯,这应该是有社会性和历史性的,不同时代自有不同解释,我想一般应该是百姓安居乐业,路不拾遗,夜不闭户吧。

虽有至道(道这个东西,内涵丰富,太玄,非三言两语说清楚),不去学习,也不能“知其善”。

古人对学无止境认识很透彻,知道“学然后知不足”,发奋地学习才知道自己有那么多不知道的东西,有人越学越感无知也是这个原因,这也解释无知者无畏;巅峰对决,只有功力深厚的人才知其中的深浅,莽夫是看不出门道的。

古人对“教”和“学”的认识,不像现在这样割裂,现在老师高高在上,一切都对,学生的质疑总被当做不听话。

古人知道“教学相长”,将教和学统一起来,学生和老师大家可以互相学习,学生之间也可以互为师学,所以有同学一时无法理解某些知识点,如果你知道的话,不妨将你的理解分享出来,在教别人的时候,你的认识也会更上一层楼。

现在的学生不仅缺乏不耻下问的勇气,连虚心请教的一并抛弃啦。

或许古人愚昧,对一切未知的东西心存敬畏,对于学习也当做神圣的事情,所以才有至圣先师的孔夫子,被当做祖师爷祭拜。

学习是有一定规律性的,不可揠苗助长,所以“未卜禘[dì],不视学,游其志也”,意思是说时候未到(还没祭天)的时候,天子(领导)不能去视察学校,这样学生可以有充足的时间去“游其志”,发展个人的志向。

我觉得对老师的作用,古人认识的更加深刻,老师要“时观而弗语,存其心也”。

四书五经--《大学》全文四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》《大学》简介:《大学》原为《礼记》第四十二篇。

程颢、程颐兄弟把它从《礼记》中抽出,编次章句,到宋朝时候朱熹把《大学》重新编排整理,分为“经”一章,“传”十章。

“大学”是对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。

“大学”是大人之学。

《大学》为“初学入德之门也”。

经一章提出了明明德、亲民、止于至善三条纲领,又提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目。

八个条目是实现三条纲领的途径。

在八个条目中,修身是根本的一条,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。

原文如下:总纲『1』大学之道在明明德,在亲民,在止於至善。

『2』知止而後有定;定而後能静;静而後能安;安而後能虑;虑而後能得。

『3』物有本末;事有终始。

知所先後则近道矣。

『4』古之欲明明德於天下者先治其国。

欲治其国者先齐其家。

欲齐其家者先修其身。

欲修其身者先正其心。

欲正其心者先诚其意。

欲诚其意者先致其知。

致知在格物。

『5』物格而後知至。

知至而後意诚。

意诚而後心正。

心正而後身修。

身修而後家齐。

家齐而後国治。

国治而後天下平。

『6』自天子以至於庶人台是皆以修身为本。

『7』其本乱而末治者,否矣。

其所厚者薄而其所薄者厚,未之有也。

右经一章,盖孔子之言,而曾子述之;其传十章,则曾子之意,而门人记之也。

旧本颇有错简,今因程子所定,而更考经文,别为序次如左。

第一章『1』康诰曰,「克明德。

」『2』大甲曰,「顾天之明命。

」『3』帝典曰:「克明峻德。

」『4』皆自明也。

右传之首章,释明明德。

第二章『1』汤之盘铭曰:「苟日新,日日新,又日新。

」『2』康诰曰,「作新民。

」『3』诗曰:「周虽旧邦,其命维新。

」『4』是故君子无所不用其极。

右传之二章,释新民。

第三章『1』诗云,「邦畿千里,惟民所止。

」『2』诗云,「缗蛮黄鸟,止於丘隅。

《中庸》全文和译文——古今名士皆喜欢欣然品书画2018-10-18 20:23:38子程子曰“不偏之谓中,不易之谓庸。

中者.天下之正道。

庸者.天下之定理。

此篇乃孔门传授心法.子思恐其久而差也.故笔之于书.以授孟子。

其书始言一理,中散为万事。

末复合为一理。

放之,则弥六合。

卷之,则退藏于密。

其味无穷,皆实学也。

善读者,玩索而有得焉,则终身用之,有不能尽者矣。

1.天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也;可离,非道也。

◎白话解:上天所赋予人的本质特性叫做本性(天性),遵循着本性以做人处事叫做道,圣人的教化,就是遵循本性,来修正过与不及的差别现象,使一切事物皆能合于正道,这称之为教化。

这个正道,是片刻也不能够离开的,如果可以离开,就不是正道了。

2.君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫现乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

◎白话解:君子在没有人看到的地方,更是小心谨慎。

在没有人听到的地方,更是恐惧害怕。

最隐暗的地方,也是最容易被发现的处所,最微细的事物,也是最容易显露的,因此君子在一个人独处的时候,更要特别谨慎。

3.喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

◎白话解:喜怒哀乐的情感还没有发生的时候,心是平静无所偏倚的,称之为『中』;如果感情之发生都能合乎节度,没有过与不及则称之为和。

『中』是天下万事万物的根本,『和』是天下共行的大道。

如果能够把中和的道理推而及之,达到圆满的境界,那么天地万物,都能各安其所,各遂其生了。

4.仲尼曰:「君子中庸,小人反中庸。

君子之中庸也,君子而时中,小人之反中庸也,小人而无忌惮也。

」◎白话解:孔子说:「君子一言一行所作所为都合乎中庸的道理,小人所作所为都违反中庸的道理,君子之所以能合乎中庸的道理,是因为君子能随时守住中道,无过与不及;小人之所以违反中道,是因为小人不明此理,无所顾忌无所不为。

《中庸》精读章节模拟答案《中庸》精读(北京师范大学)1.1 “四书”的形成(一)1、【单选题】著作( )是一部论述了人生修养境界的道德哲学专著。

A、《周易》B、《史记》C、《诗经》D、《中庸》我的答案:D2、【单选题】中国古代思想家( )是儒家学派的创始人,被后世尊称为万世师表。

A、孔子B、孟子C、荀子D、墨子我的答案:A3、【单选题】以下中国古代著作中不涉及教育理论的是()。

A、《中庸》B、《战国策》C、《孟子》D、《论语》我的答案:B4、【单选题】()是中国古代诗歌的开端。

A、《尚书》B、《中庸》C、《礼记》D、《诗经》我的答案:D5、【多选题】以下属于“四书五经”中“五经”的是( )。

A、《史记》B、《尚书》C、《礼记》D、《天人三策》我的答案:BC6、【判断题】《礼记》是中国最早的历史文献汇编,论述了先儒之道。

我的答案:X1.2 “四书”的形成(二)1、【单选题】法国小说家( )一生写出了91部小说,合称《人间喜剧》,并被誉为“资本主义社会的百科全书”。

A、雨果B、莫泊桑C、巴尔扎克D、西蒙我的答案:C2、【多选题】朱熹认为( )两篇文本可以突显、贯通儒家思想的基本脉络。

A、《大学》B、《论语》C、《春秋》D、《中庸》我的答案:AD3、【判断题】朱熹引用《中庸》是因为它体现了先秦儒家与先王之道的贯通与碰撞,体现了子思子与传统思想的融通。

我的答案:√4、【简答题】简述朱熹为何选择《论语》《孟子》《大学》《中庸》作为“四书”。

我的答案:1、朱熹认为《大学》《中庸》两篇文本可以突显、贯通儒家思想的基本脉络;2、朱熹引用《中庸》是因为它体现了先秦儒家与先王之道的贯通与碰撞,体现了子思子与传统思想的融通。

1.3《中庸》与四书1、【单选题】从义理的深度上讲,( )是高明的,其核心命题是性与天道。

A、《公羊传》B、《中庸》C、《左传》D、《尔雅》我的答案:B2、【单选题】( )倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,并撰写了《大学》。

《礼记》名言感悟中国素称礼仪之邦,礼仪制度源远流长。

《礼记》被列为儒家必读的五经之一,对后世影响深远。

以下是小编精心推荐的《礼记》感悟,欢迎阅读收藏,希望对您有所帮助。

《礼记》名言感悟精选1、凡人之所以为人者,礼仪也。

(《礼记·冠义》)【译文】人之所以成为人,就在于有礼仪。

2、尊让洁敬也者,君子之所以相接也。

君子尊让则不争,洁敬则不慢。

不慢不争,则远于斗辩矣,不斗辩,则无暴乱之祸矣。

(《礼记·乡饮酒义》)【译文】尊让、清洁、恭敬,君子们以此互相交往。

君子能够尊让就不会争斗,洁敬就不会怠慢。

不怠慢又不争斗,就会远离争执诉讼,不争执诉讼就没有暴乱的灾祸了。

3、君子比德于玉焉,温润而泽,仁也。

《礼记·聘义》【译文】君子的德操可以和玉相比,温润而有光泽,这便是仁。

4、苟日新,日日新,又日新。

(《礼记·大学》)【译文】如果能够一天新,就应保持每天都新,新了还要更新。

5、治国必先齐家,其家不可教而能教人者,无之。

(《礼记·大学》)【译文】要想治理好国家,首先要管好自己的家, 若家人尚且不能管教好却能去管教好别人, 这是没有的事啊。

6、民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。

(《礼记·大学》)【译文】民众喜欢的他也喜欢,民众厌恶的他也厌恶,这样才可以称之为民众的父母了。

7、道得众则得国,失众则失国。

(《礼记·大学》)【译文】治国的道理是:得到民众就能得到国家,失去民众就会失去国家。

8、德者,本也;财者,末也。

(《礼记·大学》)【译文】道德是根本,财富只是枝节。

9、君子有大道,必忠信以得之, 骄泰以失之。

(《礼记·大学》)【译文】君子治国有条大道理:必须忠诚守信,才能得到它;骄纵奢侈,便会失去它。

10、生财有大道。

生之者众,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足矣。

(《礼记·大学》)【译文】聚集财富需遵循一条大道理:生产的人要多,耗财的人要少,谋财的人要,用财的人要节俭,这样财富就会经常保持充裕了。

《大学、中庸》知识讲解学习目标1.积存文言知识,把握文意;2.明白得其中经典名句的含义;3.了解文章的思想,并探讨这些思想的现代意义。

知识积存文学常识《大学》《大学》原先不是一部书的名字,只是《礼记》中的一篇文章。

《礼记》从“记”那个字来看,最初给这本书的定位是不高的。

儒家文献一样分三个等级:经、传、记。

经地位最高,如《诗经》:传地位其次,如《左传》;记地位最低,如《礼记》。

随着时代的进展,《礼记》先后两次提高地位。

第一次,《礼记》上升为经。

东汉末年的经学家郑玄,把《仪礼》《周礼》《礼记》这三部书合并起来,称为“三礼经”,把《礼记》的地位提到了“经”的高度。

第二次,《礼记》中的两篇与《大学》《中庸》并称为“四书”。

朱熹把《大学》《中庸》《论语》《孟子》合并起来,认为这四部书是儒者必须学习的教材;朱熹甚至认为儒者必须先学的是《大学》,而不是《论语》《孟子》。

《中庸》《中庸》原是《小戴礼记》中的一篇。

作者为孔子后裔子思,后经秦代学者修改整理。

北宋程颢、程颐极力尊崇《中庸》,南宋朱熹又作《中庸章句》,并把《中庸》《大学》《论语》《孟子》并列称为“四书”。

字词汇总通假字在明明德,在亲民亲通新,革新。

此之谓自谦谦通慊,满足。

尧、舜帅天下以仁帅通率,带领。

上恤孤而民不倍倍通背,违抗。

《大学》莫见乎隐见同现,显现。

知者过之知同智,聪慧。

《中庸》词类活用在明明德形容词的使动用法,使显明,彰明。

如恶恶臭,如好好色形容词作动词,厌恶/喜爱。

上老老而民行孝形容词作动词,尊敬。

上长长而民行弟形容词作动词,尊重。

上老老而民行孝形容词作名词,老人。

上长长而民行弟形容词作名词,长辈。

《大学》天地位焉名词作动词,就其位。

亲亲也形容词作动词,友爱。

子庶民名词活用为意动词,以……为子,可引申为“爱护”。

来百工使动用法,使……来,可译为“招来”。

《中庸》古今异义大学之道,在明明德古义:古代天子所设学校,与小学相对而言;今义:实施高等教育的机构。

23.《礼记·大学》(节选)1.在《礼记·大学》中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“,。

”2.要治理好国家,使天下太平,首先要整治好自己的家庭,而整治好家庭的前提是提高自身修养,《礼记·大学》中,表达这个意思的句子是“,,”。

3.理学集大成者朱熹所提出的“格物致知”理论来自学《礼记·大学》,该文通过“,,”三句,揭示只有探究万物,才能获取知识,才能意念真诚,才能心思端正。

而这些是修养品德的前提。

4.《大学之道》中,用“_____________________,_____________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

5.《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“_____________________,_____________________,_____________________。

”6.《大学之道》中用“_____________________,_____________________”两句,强调上自天子,下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

24.《礼记·中庸》(节选)1.《礼记·中庸》中用“,,”三句阐述了达到“中和”的境界可以使天地各在其位,万物生长繁育的观点。

2.《礼记·中庸》中,表现打破砂锅问到底的精神的句子是“,,。

”3.《礼记·中庸》中,作者认为的“中”应该是这样一种状态,“”,而“和”则是这样一种状态,“”。

4.《礼记·中庸》中,作者对“博学之”在行动上提出具体的补充要求的句子是,,。

5.《礼记·中庸》中,作者对“审问之”在行动上提出具体的补充要求的句子是,,。

6.《礼记·中庸》中,作者对“慎思之”在行动上提出具体的补充要求的句子是,,。

7.《礼记·中庸》中,作者对“明辨之”在行动上提出具体的补充要求的句子是,,。