一五计划内容背景成就

- 格式:ppt

- 大小:2.26 MB

- 文档页数:17

一五计划知识点归纳中考

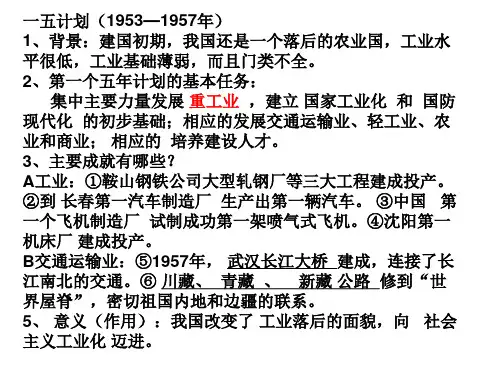

一五计划,即中国的第一个五年计划,是新中国成立后的第一个全面的经济发展计划,时间跨度为1953年至1957年。

它标志着中国从农业国向工业国转变的重要起点,对于国家的现代化建设具有深远的影响。

一五计划的背景:

新中国成立之初,国家面临着重建和发展的双重任务。

为了加快经济恢复和发展,特别是为了实现工业化,中国政府制定了一五计划。

主要目标:

一五计划的主要目标是集中力量发展重工业,特别是钢铁、煤炭、电力、机械等基础工业,以建立国家工业化的基础。

实施措施:

1. 加强国家对经济的控制和计划管理。

2. 优先发展重工业,特别是基础工业。

3. 改善农业,提高农业产量,为工业发展提供原材料和市场。

4. 发展交通运输,建设铁路、公路和水运,以支持工业产品的流通。

5. 培养技术人才和管理人才,提高劳动者素质。

成就与问题:

一五计划期间,中国取得了显著的成就,如钢铁、煤炭等基础工业产量大幅增加,基础设施得到改善,国民经济得到了快速发展。

然而,也存在一些问题,如片面强调重工业发展,忽视了农业和轻工业,导致经济结构不平衡。

对后世的影响:

一五计划为中国的工业化奠定了基础,促进了国家经济的快速发展。

同时,也为后来的经济发展计划提供了经验和教训。

结束语:

一五计划是中国经济发展史上的一个重要里程碑,它不仅推动了国家的工业化进程,也为后来的经济建设积累了宝贵的经验。

尽管存在不足,但其历史意义和贡献是不容忽视的。

通过学习一五计划,我们可以更好地理解中国经济发展的历程,以及国家在不同历史时期所采取的发展战略。

第一个五年计划是什么第一个五年计划(1953年―1957年)“一五”成就:对个体农业、手工业和私营工商业的社会主义改造任务基本完成,建立起社会主义工业化的初步基础,社会主义生产关系基本确定。

在整个国民收入中,国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重由1952年的21.3%上升到92.9%。

建成了一大批重要工程。

工业总产值比1952年增长128.6%。

第二个五年计划(1958年―1962年)“二五”目标:工业产值增长一倍左右,农业总产值增长35%,钢产量1962年达到1060万~1200万吨,基本建设投资总额比“一五”时期增长一倍左右,职工和农民的平均收入增长25%~30%。

但“二五”计划在制定和执行中出现了严重的冒进倾向,1958年8月北戴河中共中央政治局扩大会议又提高了奋斗目标,提出可以在第二个五年计划期间完成我国的社会主义建设,可以为向共产主义过渡创造条件,到1962年建成强大的独立完整的工业化体系,在若干重要产品和产量方面超过英国,赶上美国。

完成情况:由于“大跃进”运动和“反右倾”运动,财政连年出现赤字,人民生活遇到很大困难,我国经济建设已不能按照第二个五年计划的部署继续发展。

1960年9月中共中央在批转国家计委《关于1961年国民经济计划控制数字的报告》中提出了国民经济调整、充实、巩固、提高的“八字方针”,1961年1月党的八届九中全会正式批准。

第三个五年计划(1966年―1970年)“三五”成就:各主要经济指标都完成了计划。

其中,农业总产值超额2.2%,工业总产值超额21.1%。

新增主要产品能力:煤炭开采6806万吨,发电机组存量860.4万千瓦,石油开采2777万吨,炼钢652.7万吨,铁矿开采3590.1万吨,合成氨244.4万吨,化肥204.16万吨,水泥1533万吨,塑料18.7万吨,棉纺锭322万吨,化学纤维1.23万吨,新建铁路交付营业里程3894公里,新建公路31223公里,沿海港口吞吐能力1191万吨。

一五计划相关知识点总结一五计划,是指中国国家经济和社会发展第一个五年计划,从1953年开始实施,到1957年结束。

一五计划是新中国成立后国家经济建设的第一个五年计划,标志着中国社会主义经济体制的建立。

一五计划的实施,是在中国共产党领导下,全国各族人民经过长期的革命斗争和解放战争,在1953年经济社会恢复和发展的基础上确定的。

在一五计划的指导下,中国经济社会各项事业都取得了较大进展,在原有基础上,为中国建立社会主义经济体制打下了坚实基础。

一五计划的实施是中国建设社会主义的伟大历程中重要的一步,标志着中国社会主义建设正式开始,对中国未来的发展产生了深远的影响。

一五计划的实施,使中国经济社会事业逐步走向繁荣。

二、一五计划的主要内容和目标一、国民经济全面实现社会主义改造1. 加快国有经济的发展和壮大,使国民经济在实现国家社会主义产权为主体的基础上,逐步完成资本主义企业的改造,实现社会主义工业化。

2. 加快合作社改造,发展农村集体经济。

3. 建立以国家计划为主的经济调整机制,逐步建立社会主义市场经济体系。

二、工业生产全面恢复和发展1. 加快工业基地的建设,提高工业生产水平,增加产品品种。

2. 发展民用工业和军工工业,提高国防建设水平。

三、农业生产全面实现社会主义改造1. 加快土地改革的进程,实现土地国有化。

2. 发展农业生产合作社,提高农村集体经济的水平。

四、国民收入较上年增长40%,国民生产总值增长65%,国家财政收入增长100%。

五、农业生产的目标是进一步实现农业合作化,加快集体农场建设,提高粮食产量,大力发展工商业和农业,调整农业结构,提高农民生活水平。

六、发展国内市场,提高国外贸易水平。

七、尽快建立完善的社会主义制度和社会主义法制。

三、一五计划的主要成就和不足一、主要成就1. 在一五计划的指导下,中国国民经济实现了由旧的农业经济向工业经济的转变,完成了对资本主义企业的改造,基本实现了社会主义改造;2. 工农业生产取得了较大的进步,国民收入和国民生产总值得到显著增长;3. 农村集体经济和农民生活水平得到了一定程度的提高;4. 国家的工商业和农业得到了较大的发展,国内市场和国外贸易水平得到了提高;5. 在一五计划的指导下,中国社会主义制度得到了不断完善,社会主义法制建设取得了一定的进步。

一五计划引言一五计划是指中华人民共和国自1953年至1957年期间实施的第一个五年计划,旨在推动国家经济建设和社会发展。

该计划的主要目标是通过大规模发展重工业和农业,实现国民经济的迅速增长,提高人民生活水平。

在一五计划期间,中国政府采取了一系列的措施,包括国家投资、农业改革和劳动力流动等,取得了显著的成效。

本文将对一五计划的背景、实施过程以及取得的成就进行详细的介绍和分析。

一、背景1.1 经济状况在一五计划实施之前,中国经济面临着严重的困境。

长期的战争和动荡导致经济基础薄弱,农业生产和重工业发展都滞后于需求。

此外,中国还面临着贫困问题和人民生活水平低下的挑战。

1.2 国际环境经过多年的战乱,中国急需重建国家经济。

同时,国际形势也对中国的发展提供了一定的机遇。

一五计划期间,世界经济形势相对稳定,而且国际市场对中国产品的需求增加,为中国的经济发展提供了有利条件。

二、实施过程2.1 计划目标一五计划的主要目标是实现国内生产总值的迅速增长,为社会发展和人民生活水平的提高提供坚实基础。

具体来说,计划的重点是大力发展重工业和农业,提高农业和工业生产的效率,加强科学技术研究和人力资源培养。

2.2 政策措施为了实现计划目标,中国政府采取了一系列的政策措施。

首先,国家加大了对重工业的投资,特别是对钢铁、煤炭和电力等行业的投资。

其次,政府进行了农业改革,鼓励农民增加农业生产的投入并提高农业劳动生产率。

此外,政府还采取了促进劳动力流动的措施,加强城乡之间的交流和协作。

三、成就与评价3.1 经济成就一五计划在推动中国经济发展方面取得了显著的成就。

国内生产总值年均增长率达到9.9%,超过了计划的目标。

重工业和农业生产都取得了显著增长,工业品产量大幅增加,农业产量也有较大提高。

国家投资的大幅增加也为经济发展提供了稳定的资金来源。

3.2 社会发展一五计划期间,中国社会发展得到了极大的促进。

教育、医疗、居住条件等社会基础设施得到了改善,人民生活水平提高显著。

苏联一五计划苏联一五计划是苏联在1928年至1932年实施的一项经济发展计划,也被称为第一个五年计划。

这个计划是由苏联领导人斯大林发起,旨在通过国家集中管理和计划经济的方式,实现苏联工业化和农业现代化的目标。

在一五计划中,苏联政府采取了一系列措施来推动国家经济的发展。

首先,政府加大了对工业和农业的投资,大规模兴建工厂和基础设施,以提高生产力和国民经济水平。

其次,政府实行了农业集体化政策,将农民的土地和生产工具集体化,以实现农业现代化和提高农业生产效率。

此外,政府还加强了对劳动力的管理和调配,以确保工业和农业生产的顺利进行。

在一五计划的实施过程中,苏联取得了一定的成就。

工业生产得到了显著的增长,特别是重工业和军工产业的发展取得了突出成就。

农业生产也有所提高,粮食和棉花等农产品的产量有所增加。

同时,一五计划也为苏联经济的快速发展奠定了基础,为后续的五年计划和苏联的工业化进程打下了坚实的基础。

然而,一五计划也存在一些问题和挑战。

由于实施过程中对农业的过度集体化和对农民的过度剥削,导致了农业生产的不稳定和农民的反抗。

同时,工业生产中也存在着资源浪费和效率低下的问题,一些工厂的建设和生产并没有达到预期的效果。

此外,一五计划也给苏联经济带来了一定的负担,国家财政压力增大,通货膨胀问题日益凸显。

总的来说,苏联一五计划是苏联经济发展史上的重要里程碑,它对苏联经济的发展和工业化进程产生了深远的影响。

虽然在实施过程中出现了一些问题和挑战,但一五计划为苏联经济的快速发展奠定了基础,为后续的工业化进程和经济改革积累了宝贵的经验。

一五计划的成果和意义一五计划是我国自1953年至1957年实行的第一个五年计划。

该计划的主要目标是在短期内实现国民经济的迅速发展,加快工业化进程,提高人民生活水平。

在计划的执行过程中,我国取得了很多重大的成果和意义。

一、成果:1. 工业基础设施建设加快:在一五计划期间,我国对工业基础设施的建设投入了大量资金和人力资源,铁路、公路等交通基础设施得到了极大的改善。

同时,很多大型钢铁、煤炭等基础型企业的建设也得到了加强,为后续的经济发展奠定了坚实的基础。

2. 工业结构的优化整合:在一五计划期间,我国的工业结构发生了较大的调整,逐渐从以轻工业为主的产业结构向以重工业为主的产业结构转变。

同时,我国的农业、商贸等服务类产业也得到了加强,整个经济结构逐渐形成了“工农商结合”的模式。

3. 科技水平的迅速提高:在一五计划期间,我国不断加大对科技领域的投资力度,建立了一批科研机构和大学,同时也大力引进国外先进科技。

这些举措极大地提高了我国的科技水平,为后续的经济发展提供了强有力的技术支持。

4. 国民生活水平提高:在一五计划期间,我国大力改善了人民的生活条件。

特别是在医疗、教育、文化等公共服务方面取得了长足进展,使更多人能够享受到普及的医疗保健、基础教育和文化活动服务。

5. 对外经济贸易的拓展:在一五计划期间,我国积极扩大对外贸易,同时也加强了与其他国家之间的经济文化交流。

这些举措极大地促进了我国的国际地位和经济发展水平。

二、意义:1. 为后续经济发展奠定了基础。

通过一五计划期间的工业、基础设施、科技水平和国民生活水平的提高,为后续的经济发展打下了坚实的基础,为我国经济发展的大步前进打下了坚实的基础。

2. 为改革开放以及“三步走”战略奠定了基础。

一五计划是我国发展经济的重要里程碑,它为中国的改革开放奠定了坚实的基础。

3. 促进了国际收支平衡。

一五计划期间,我国的对外经济贸易得到了拓展,积极开展经济文化交流,促进了我国与其他国家经济贸易之间的平衡。

一五计划内容一、背景介绍。

一五计划是指我国于1953年开始实施的第一个五年计划,是新中国成立后经济建设的第一个五年计划。

这个计划的实施,标志着我国经济建设进入了有计划、有步骤、有重点的轨道,为我国经济的快速发展奠定了坚实的基础。

二、主要内容。

1. 工业发展。

在一五计划期间,我国工业生产取得了长足的发展。

钢铁、煤炭、机械、化工等重点工业的产量大幅增长,工业基础设施得到了迅速建设和发展。

特别是钢铁和机械工业的发展,为后续的工业化进程打下了坚实的基础。

2. 农业发展。

在农业方面,一五计划提出了以农业机械化为主要发展方向,加强农田水利建设,推广化肥农药的使用,大力发展粮食生产。

农业生产取得了显著成绩,粮食产量大幅增加,农民生活水平有所改善。

3. 国民经济整体发展。

在一五计划期间,我国国民经济实现了较快的增长。

国内生产总值、工业总产值、农业总产值等多个指标都取得了显著的增长,国民经济总体呈现出蓬勃发展的态势。

4. 对外经济合作。

一五计划期间,我国积极开展了对外经济合作,加强了与社会主义国家的经济技术合作,同时也加强了与资本主义国家的经济贸易往来。

这为我国的对外开放奠定了坚实的基础。

三、总结。

一五计划是我国经济建设的一个重要开端,其取得的成就为后续的五年计划和经济建设奠定了坚实的基础。

通过一五计划的实施,我国经济发展迈出了第一步,为后来的社会主义建设打下了坚实的基础。

同时,一五计划也为我国经济建设提供了宝贵的经验和教训,为后续的经济建设提供了重要的借鉴和指导。

一五计划策划书3篇篇一《一五计划策划书》一、计划背景在新中国成立初期,为了迅速恢复国民经济,实现国家的工业化建设,制定一五计划具有重要的战略意义。

二、计划目标1. 初步建立起较为完整的工业体系,重点发展重工业,增强国家的工业基础。

2. 提高农业生产水平,保障粮食供应,促进农村经济发展。

3. 改善交通运输条件,加强基础设施建设。

4. 提高人民生活水平,促进社会稳定和发展。

三、具体措施(一)工业发展1. 集中力量建设一批重大工业项目,如钢铁、机械、电力等领域。

2. 引进先进技术和设备,培养专业技术人才。

3. 优化工业布局,合理规划产业园区。

(二)农业生产1. 加大对农业的投入,改善农田水利设施。

2. 推广农业科学技术,提高农作物产量和质量。

3. 发展农村合作经济,提高农民组织化程度。

(三)交通运输1. 修建铁路、公路等交通干线,改善交通网络。

2. 加强港口、机场等基础设施建设。

3. 发展交通运输业,提高运输效率。

(四)社会建设1. 发展教育事业,提高国民素质。

2. 加强医疗卫生建设,保障人民健康。

3. 推进文化事业发展,丰富人民精神生活。

四、实施步骤1. 第一阶段(1953-1957 年初):做好计划的筹备和前期工作,确定重点项目和建设任务。

2. 第二阶段(1957 年初-1957 年底):全面启动各项建设项目,加快推进实施进度。

3. 第三阶段(1958-1962 年):巩固和完善一五计划成果,继续推动各项事业发展。

五、资源保障1. 筹集足够的资金,保障项目建设和运营的资金需求。

2. 合理调配人力资源,加强专业人才的培养和引进。

3. 确保物资供应,加强物资管理和调度。

六、风险评估与应对1. 密切关注国内外经济形势和政策变化,及时调整计划。

2. 加强项目管理,防范建设过程中的风险和问题。

3. 建立健全应急机制,应对可能出现的突发事件。

七、监督与评估1. 建立健全监督体系,定期对计划实施情况进行监督检查。

一五计划的背景一五计划是中国经济发展史上的重要标志,也是中国经济建设的重要里程碑。

它是中国共产党领导下的第一个五年计划,从1953年开始实施,到1957年结束。

一五计划的背景可以追溯到新中国成立后,面临的严峻挑战和艰巨任务。

新中国成立初期,国民经济面临着严重的破坏和落后。

战争年代,国家经济遭受了严重的破坏,工业、农业和交通运输等基础设施都面临着严重的困难。

同时,国内的社会秩序也需要得到恢复和重建。

因此,中国面临着经济重建和发展的紧迫任务。

在这样的背景下,中国共产党领导下的政府制定了一五计划,旨在通过有计划、有组织的经济建设,推动国民经济的恢复和发展。

一五计划的主要目标是恢复和发展国民经济,实现工业化和农业现代化,提高人民生活水平,建设一个独立、自力更生的国家。

一五计划的实施,主要集中在工业和农业两大领域。

在工业方面,主要是加强基础工业和重工业的建设,包括钢铁、煤炭、机械等行业。

在农业方面,主要是进行农田水利建设、农业机械化和农业集体化改革,以提高农业生产力和农民生活水平。

一五计划的实施取得了显著成就。

在工业方面,中国的工业生产能力得到了显著提高,钢铁、煤炭等重要工业品的产量大幅增长。

在农业方面,农田水利建设和农业机械化的推广,使农业生产水平得到了提高,粮食产量也有了显著增长。

同时,一五计划的实施也为中国经济的后续发展奠定了基础。

一五计划的成功实施,为中国经济的后续发展积累了宝贵的经验,为后来的五年计划和经济改革开放奠定了基础。

总的来说,一五计划是中国经济发展史上的一个重要阶段,它是中国经济建设的起点,也是中国经济发展的重要契机。

通过一五计划的实施,中国成功地实现了国民经济的恢复和发展,为后续的经济建设奠定了坚实的基础。