湖广填四川及安岳姓氏源流.doc

- 格式:doc

- 大小:415.55 KB

- 文档页数:9

从姓氏、遗传看湖广填四川的印记说起历史上著名的人口迁移事件,湖广填四川是绝对绕不开的。

民间传说大多认为四川人口锐减,才有湖南、湖北、广东等几个省移民四川的故事发生。

饥荒、瘟疫、农民起义军抢劫屠杀、政府官兵烧杀虐掠等等一系列原因。

历史上,湖广填四川发生过两次。

第一次:元朝末年,出身于天完红巾军的湖北人明玉珍入蜀建立大夏国,随迁的乡亲父老有数十万。

明代初年四川又有以麻城孝感乡为集散地的鄂东、江西等地的移民。

这也使得「麻城孝感乡」成为众多川渝人魂牵梦绕的根亲地。

第二次:清代康乾年间的湖广填四川,这次移民对四川影响更大,可以说真正奠定了当代川渝人的结构。

据《蜀故》记载,这一阶段移民以湖南、广东(客家)、福建(客家)、湖北、陕西、贵州等省人为多。

这些移民很多已经融入四川的习俗,但是至今还有许多仍保留了家乡的方言,例如成都市金堂县就有约二三十万操宝佬倌话(湖南邵阳地区的湘方言)的居民,除此之外还有闽南语方言岛、永州话方言岛,而成都几乎所有区县都有粤东客家方言岛,以东山片区最集中。

地方志对此的记载也比较丰富。

同治年间《成都县志》载,移民「多粤东、湖广两省人」。

道光《德阳县志》、光绪《新繁县乡土志》、民国《郫县志》《灌县志》《双流县志》《简阳县志》等各地地方志对移民来源地均有提及,移民以湖广、粤东(客家)居多,次为福建、江西、陕西、贵州等省。

从《蜀故》记载看,湖南省移民数量可能最多。

民国《金堂县续志》还给出了各省移民的具体比例:「楚省籍约占百分之三十七,粤省籍约占百分之二十八,闽省籍约占百分之十五,其余各省籍约占百分之二十。

」这样的事件到底给今天的四川留下了哪些「印记」呢?我们不妨从姓氏和遗传(祖源)两个角度来分析一下。

从姓氏看湖广填四川很多姓氏显示了四川与两湖、两广等中南、华南省份的渊源。

如唐、邓、曾、钟、彭、邹等。

从以上几幅图中可以明显看到这几大姓呈现出从中南、东南向川渝地区迁徙的趋势。

举例来说,钟姓是闽粤客家代表大姓,该姓实际上在湖南不多(湖南东南部也有客家方言区),湖北则更少,在四川却排到了第30 名(2013 年四川户籍人口:钟姓 614507 人,第 30 名),四川若干地区还能排在前 20。

明清“湖广填四川”移民祖籍多麻城——川渝部分姓氏迁徙调查李1—2 宣汉县西北乡黄金槽李姓一脉,始迁祖李东藻之父李全新,系湖广麻城县孝感乡高埂堰人氏,系明朝嘉靖年间(1522-1566年)进士,生育六子。

其中第四子李东藻于明穆宗三年(1570年)迁来东邑(今宣汉)邻择西大路(今明月乡三村)定居。

其后世有分支在宣汉县前河阴洞湾(今属南坝)和通江县洪口等地定居的。

西北乡黄金槽的李姓至今已传22代。

字辈20字:东云唐谨文,万自朝玉奇,茂文德长联,芳必能登国。

李1—3 宣汉县东南乡傅家湾李姓一脉,始迁祖李秀时,于明朝末年(1644年)由湖广麻城县孝感乡高埂堰迁入,定居宣汉县东南乡傅家湾,其后有分支到开江县回龙道湾等地的,至今已传16代。

字辈16字:秀鼎叶本,良思大加,名扬国正,光德业忠。

李1—4 宣汉县东南乡秧田湾李姓一脉,始迁祖李贵环,于明朝末年(1644年)由湖广麻城县孝感乡高埂堰避难入蜀,在宣汉县东南乡秧田湾定居,后裔分布在东南乡十村,三河乡杨宗坪和东林乡等地,至今已传9代。

字辈12字:贵春文天,仕贵祥正,德云光兴。

李1—5 宣汉县清溪乡李大中一脉,根在陇西(今甘肃)移居江西,继迁湖广麻城县高埂堰。

元至顺(1330年)时期,举人李大中自湖北避乱入蜀,落业渠县邓家湾,明成化年间(1465—1487年),大中之子孙先后辗转于忠县、西阳(今属重庆)窝牛山一带,清顺治年间(1644—1661年)移居营山县,后返渠县居住,直到第四代李调良迁来宣汉县清溪乡石家银湾定居至今,后代繁衍,布满清溪、南坝、下八等乡村,至今多者已传24代。

另一说,李大中落业渠县后远祖李佳相之子,李来朝妻陈氏、李来政妻马氏,于明成化年间,历忠州(今重庆市忠县)和酉阳卧牛山。

李来朝于清顺治年间迁至营山又往渠县邓家湾。

来朝死后,其妻陈氏与子李调良又迁东乡清溪场苦草坝,后陈氏与孙李泰全复往渠县,殁后葬邓家湾。

字辈20字:大佳来调全,敏嘉满玉森,世适希恒昭,文才玉国新,显德平彬△。

《杨氏总谱(卷1)》先王立姓以統之合,食以胼之。

譜牒以犯之,雖氏離于後,戚單于上,百世而源流若揭者,所以固葛蕾而篤行葦也。

慨自民不地著,播迁無常,或素未立譜者有之;或旧有譜,因变故轉從而散亡者,棄之。

故服未儘而漫不相識属未絕,而視若路人者,不乏矣矧。

夫高曾以上,尊處兆單壇之班,曾玄以下遠屬雲乃耳來之未者哉,可為長太息此也。

庠生,杨君諱學儒者,余之同門友也。

其家之子孫茅從余遊者類多。

穎悟咸彬,有儒雅之風,即後可以佔前,由流可以溯源。

是其無所本而能然乎?問其先世,皆莽耕讀其問。

據江西老譜記載:“……宋有楊中立(應爲仲立),更有老令公(楊業)父子八人忠義仁勇,護國將軍。

元有楊載甯,文有清氣詩檀高名……曆朝名士,寸楮固難悉載。

茲敘本一支脈,流傳往古來今。

杨公諱景聰(笔者注:《四川安岳县杨氏支谱》记载为杨景晚)老大人者,字卯。

”昔朝以為山東巡抚之職,煌煌譜牒足徵矣。

迢後諒多英人奇士,足聲史策者,特以家譜未立,行實無考焉,良足惜矣。

然見兔而顧犬,未為晚也;亡羊補牢者,不為遲也。

族人將依譜而属。

余書數言,以弁其首。

余思之:闡杨先德孝也,垂裕後昆慈也。

視九族,篤恩誼,仁也;正人倫,序昭穆,禮也;過房者有所稽螟蛉不得混,義也;一舉而数集也,焉其用不亦大哉!且昭茲來許,後世讀斯譜者,尋墜緒之。

繩祖武而光大者,亦必有人矣。

余喜其事之無窮也,遂不辭簡陋,援筆而為之序,紀載宗支萬代不紊之模。

一派山清樹未老,宗支源流水長清。

前朝開落:辰衛得領屯田,清大根源于後。

元朝開熙元年丙辰即臭元年四年止;洪武元年戊申三十一年造冊二屆;建文元年巳卯四年止;永樂元年癸未三十三年造冊三屆;洪熙元年乙巳年一年;宣德元年丙午管十年造冊二屆;正統元年丙辰十五年造冊二屆;景泰元年辛未七年造冊二屆;天順元年丁丑管八年造冊一屆;成化元年乙酉管二十三年八年造格。

正德元年丙寅管十六年造冊二屆;隆慶元年丁卯管六年;萬歷元年癸酉十七年造冊一屆;泰昌元年庚申;天啟元年戊辰十七年三月止;崇禎元年乙酉半年六月止;隆武元年丙戌;洪光共管一年二朝相爭;佃木衛府會同移行江西趙州造冊二屆,弘治元年戊申管八年。

“湖广填四川”是指在明末清初的数十年间,四川由于战乱、瘟疫及天灾接踵而至,境内人口锐减,耕地荒芜。

在这个特定的历史条件下,清王朝为了解决四川劳动力和生产粮食的问题,采取“移民垦荒”的举措,全国包括湖北、湖南在内的湖广省等十余个省的移民相继到四川定居,其中来得最多的是湖北、湖南省。

据统计这次移民的持续时间长达一百多年,入川人数约一百多万人,其中湖北、湖南省的人数达一半之多。

而在湖北省的移民中,麻城移民又占居重要地位。

本文对麻城移民在“湖广填四川”中的地位和作用谈点看法。

一、实施“湖广填四川”政策的背景在中国移民历史上,清代前期的“湖广填四川”是历史上引人注目的重大事件。

四川之所以要“填”,是人口极度稀少,需要充实。

明末清初30年战乱,四川被祸最惨。

1644年,张献忠率领农民起义等入川,12月称帝建立政权,国号“大西”,定成都为“西京”。

四川成了四战之地:明军滥杀,清军滥杀,地方豪强滥杀,乡村无赖滥杀邀功,张献忠也有滥杀之嫌。

继而是南明与清军的战争;还有吴三桂反清后与清军的战争。

四川人民遭到了一次次的战乱和屠戳。

据官方统计,1668年四川成都全城只剩下人丁7万人。

一些州县的户口存损比例,原有的人口只剩下10%或20%。

四川全省残余人口约为60万人。

清政府在统一后,施行了一系列“填四川”政策;主要是鼓励外省移民入川垦荒。

如规定凡愿入川者,将地亩给为永业。

各省贫民携带妻子入蜀者,准其入籍等。

对入四川招民优惠政策与各级官吏的政绩升迁、奖励垦荒招民紧密联系起来;在赋税政策上实行额外的优惠。

康熙下诏对移民垦荒地亩,规定五年起才征税。

并对滋生人口,永不加赋。

还规定对移民原籍地当局和入四川落业定居地当局,要求配合移送核实,安排上户籍、编入保甲。

这些政策为移民创造了好的环境和条件。

二、麻城移民入川的条件、形式和人数据《光绪广安州新志》提供的数据,湖北黄、麻籍占入广安州人数的26.64%。

湖北、湖南合计约占60%。

湖广填四川的移民运动,对中国社会产生了巨大的积极的推动作用。

中国历代移民和姓氏迁徙每一个姓氏都有故乡作者:霜剑如歌来源:《晚晴》2014年第11期中国有很多地方被人们认为是某些姓氏的起源地。

逢年过节,中国人有祭祖思宗的传统。

而在国人心目中,扬名建业,不但是个人生命的追求,更是有关家族的荣耀。

姓氏变迁的背后,是一部人口迁徙、发展的大史书。

山西洪洞大槐树“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树。

”这一脍炙人口的民间俗语,极其生动形象地反映了山西洪洞大槐树,在我国移民史上的重要地位和炎黄子孙对洪洞大槐树的眷恋之情。

据史、志、族谱等文献记载和众多的专家学者调查考证,洪洞大槐树移民多为有组织的官方移民,始于金初天辅年间(公元1117—1123年),延至清代乾隆时期(公元1736—1795年),历经金、元明、清四个朝代,时间跨度达600余年。

移民次数在20次以上,有确凿文献记载的即有18次。

其中以明朝洪武年间移民次数最多(10次)、规模最大,移民量达80万以上。

移民姓氏,几乎涵括了北方常见的一百多个姓氏。

洪洞大槐村移民,多来自太原、平阳、泽、潞、辽、沁及汾州、代州等府州各县。

移民流向主要是山东、河南、河北、北京、安徽、江苏、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等地,而后辗转迁徙,播向神州大地。

600余年来,大槐树迁民遗址早已在炎黄子孙心中深深扎下了认祖归宗之根,被当作“家”,被称为“祖”,被看作“根”。

江苏苏州阊门据史籍、方志和族谱记载,苏州阊门移民集中于元末明初,当时群雄并起,割据称王,张士诚据苏州与朱元璋争衡天下。

及张士诚兵败被俘,朱元璋遂“驱逐苏民实淮阳二州”。

苏州阊门遂成了移民的出发、集散之地。

于是扬州、江都、泰州、淮安、泗阳、高邮、宝应、盐城、阜宁、东海以至于连云港等地,都有了苏州阊门移民的后裔。

如宝应县之刘氏、乔氏、王氏,兴化市之顾氏、张氏、朱氏、周氏、姚氏、杨氏,泰和县之葛氏、徐氏等,即是此次移民后裔。

大名鼎鼎的《水浒传》作者施耐庵、“扬州八怪”之一的郑板桥等文人名士,其祖籍均来自苏州。

岳姓姓氏源流和迁徙分布岳姓位居百家姓第34行,第一位,在现今中国以人口多少排名的百家姓中排行第127位,约占全国汉族人口的百分之零点一。

下面是小编为大家整理的岳姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!岳姓姓氏源流岳(Yuè 岳)姓源出有二:1、出自姜姓,为帝颛顼之臣伯夷的后代,以官职称谓为氏。

据《姓氏考略》、《元和姓纂》及《史记》、《姓苑》等所载,上古时,有一种官事叫“四岳”,是专管祭祀三山五岳的官。

因为古代人们认为山是神灵,所以“四岳”官是很重要的官事,岳姓就是四岳官的后代。

相传帝颛顼之臣伯夷,为首任太岳,其四子掌四方诸侯,称四岳。

后世子孙以官为氏,称岳姓。

2、出自他族有岳姓或他姓改姓而来:① 元时畏兀儿(即维吾尔)人有岳姓,岳柱是也。

② 清满洲人有岳姓,世居沈阳。

③ 景颇族恩昆氏、木孔氏、恩孔氏等汉姓均为岳姓。

④ 今满、蒙古、土家、台湾土著、朝鲜等民族均有岳姓。

得姓始祖:伯夷。

姜姓,炎帝神农氏之裔共工的侄孙。

曾担任帝颛顼的大祭司,后为第一代太岳。

太岳即华山,因炎帝之裔崇拜天神,以为山高接天,可通天神,而华山在其眼中为第一高峰,故称之为太岳。

后因祭祀天神的缘故,产生了太岳这一官职,伯夷为第一任太岳。

太岳部落每迁一地,不忘崇拜山岳的传统,是故产生了四岳(指以太岳部落为中心的东南西北四个方向的最高峰,后演变成为官职,由部落首领担任),分管四座神山的祭祀。

他们都是伯夷的子孙。

四岳助尧治理部落联盟,很有政绩,并拒尧帝美意,不肯接受禅让,而让位给舜。

四岳在禅让制度中发挥了重要作用,并助大禹治水,功绩卓著。

后四岳子孙以祖先官职命姓,称岳姓。

他们尊伯夷为岳姓的得姓始祖。

岳姓迁徙分布岳氏是一个典型的多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第一百三十三位,在台湾省则名列第一百八十六位,人口约一百六十六万一千余,占全国人口总数的0.1038%左右。

岳姓源远流长,初见于《姓苑》。

惜宋代以前,史书鲜见岳姓。

四川安岳唐氏家谱

四川安岳唐氏家谱是唐氏族人编纂的一部家族史,记录了唐氏家族的源流、世系、人物事迹等内容。

该家谱始于明朝嘉靖年间,历经多次修订和完善,至今已有数百年的历史。

据该家谱记载,唐氏家族起源于唐朝时期,始祖为唐代宰相唐休璟。

其后子孙繁衍,分布广泛,遍及全国各地。

其中以四川安岳地区的唐氏最为兴旺,形成了一个庞大的家族群体。

该家谱详细记录了唐氏族人的姓名、字号、出生年月日、官职、功绩等信息,并配有大量的插图和地图,生动地展现了唐氏家族的历史沿革和地域分布情况。

同时,该家谱还注重弘扬唐氏家族的传统美德和文化特色,强调孝道、忠诚、勤俭等价值观念的重要性。

四川安岳唐氏家谱是一部珍贵的历史文献,对于研究唐氏家族的历史和文化具有重要意义。

探寻“湖广填四川”奥秘,寻找广安人的祖籍地,踏上寻根问祖之旅……历史悠久的麻城——寻根问祖之路纪实(一)树有根、水有源、人有祖,子子孙孙,代代相传。

随着时代的发展和全国大规模第二轮修志工作的展开,社会各界对人口祖籍源流编入地方志的呼声愈来愈高,寻根问祖之热悄然兴起。

广安市地方志办公室根据近年来地方志工作掌握的史料,组织人员赴湖南和湖北等历史上移民集中的地方寻根问祖考察,以及与同行进行深入的学术交流等情况,并将“湖广填四川”的历史片段搜集整理成文,以飨读者。

四川、重庆人的祖先70-80%都来自湖广,“湖广填四川”的历史是不争的事实六月的骄阳把大地晒得滚烫,我带着赴湖南、湖北考察人口祖籍源流的九位同志,沿着“湖广填四川”移民水路,冒着酷暑,经重庆、穿三峡、奔武汉、赴麻城。

到了麻城市的当天,市地志办的同志几乎全部停下手头的工作来接待我们,市委、市政府的领导设宴招待,非常热情友好。

第二天突然天降大雨,气温下降,给人们带来了凉爽。

我将考察的同志分为资料组、采访组、遗址探访组后,分别开始了寻根问祖考察人口祖籍源流的活动。

史料介绍,历史上的湖广包括现在的湖南、湖北等。

关于“湖广填四川”的历史,各地历代编修出版的方志都有详细的记载,四川、重庆人的祖先70-80%都来至湖广。

据《广安州志》记载,明末清初时,原有人口仅存20%左右,后来全靠“湖广填四川”迁入才使人口增长加快。

几百年来代代相传“湖广填四川”的历史,这是不争的事实。

但是,对全国最大移民集中地之一的湖北麻城孝感乡提出了质疑。

近年来史志界对此引发了争论,有的撰文称历史上麻城孝感乡大移民是子虚乌有的事。

四川、重庆方志界和民间人士,赴麻城考察、索取资料、寻根问祖的络绎不绝,信函如雪花般地寄往麻城市了解情况。

麻城市为此确定了专门机构来接待和回复信函,协助查阅资料,帮助寻根问祖等工作。

2005年我们接待了麻城市地方志办公室的同志来四川到广安考察“湖广填四川”,了解而今人口分布和繁衍后代等情况,此后长期保持资料交换和联系,互通修志工作情况。

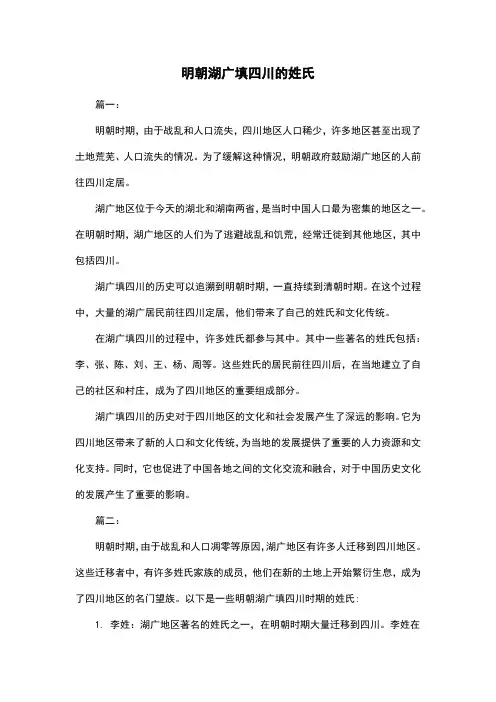

明朝湖广填四川的姓氏篇一:明朝时期,由于战乱和人口流失,四川地区人口稀少,许多地区甚至出现了土地荒芜、人口流失的情况。

为了缓解这种情况,明朝政府鼓励湖广地区的人前往四川定居。

湖广地区位于今天的湖北和湖南两省,是当时中国人口最为密集的地区之一。

在明朝时期,湖广地区的人们为了逃避战乱和饥荒,经常迁徙到其他地区,其中包括四川。

湖广填四川的历史可以追溯到明朝时期,一直持续到清朝时期。

在这个过程中,大量的湖广居民前往四川定居,他们带来了自己的姓氏和文化传统。

在湖广填四川的过程中,许多姓氏都参与其中。

其中一些著名的姓氏包括:李、张、陈、刘、王、杨、周等。

这些姓氏的居民前往四川后,在当地建立了自己的社区和村庄,成为了四川地区的重要组成部分。

湖广填四川的历史对于四川地区的文化和社会发展产生了深远的影响。

它为四川地区带来了新的人口和文化传统,为当地的发展提供了重要的人力资源和文化支持。

同时,它也促进了中国各地之间的文化交流和融合,对于中国历史文化的发展产生了重要的影响。

篇二:明朝时期,由于战乱和人口凋零等原因,湖广地区有许多人迁移到四川地区。

这些迁移者中,有许多姓氏家族的成员,他们在新的土地上开始繁衍生息,成为了四川地区的名门望族。

以下是一些明朝湖广填四川时期的姓氏:1. 李姓:湖广地区著名的姓氏之一,在明朝时期大量迁移到四川。

李姓在四川地区有“湖广填四川,李姓占一半”的说法,其主要分布在成都、绵阳、达州等地。

2. 廖姓:廖姓是湖广地区的一个大姓,在明朝时期也有很多家族迁移到四川。

廖姓在四川地区也有“廖半川”的说法,其主要分布在成都、绵阳、乐山等地。

3. 刘姓:刘姓是湖广地区的一个大姓,在明朝时期也有很多家族迁移到四川。

刘姓在四川地区也有“刘氏遍四川”的说法,其主要分布在成都、绵阳、泸州等地。

4. 陈姓:陈姓是湖广地区的一个大姓,在明朝时期也有很多家族迁移到四川。

陈姓在四川地区有“川中陈姓,家传秘书”的说法,其主要分布在成都、德阳、绵阳等地。

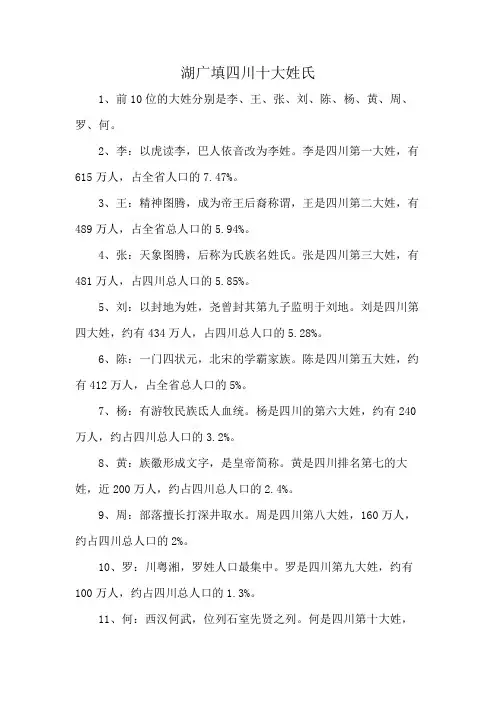

湖广填四川十大姓氏

1、前10位的大姓分别是李、王、张、刘、陈、杨、黄、周、罗、何。

2、李:以虎读李,巴人依音改为李姓。

李是四川第一大姓,有615万人,占全省人口的7.47%。

3、王:精神图腾,成为帝王后裔称谓,王是四川第二大姓,有489万人,占全省总人口的5.94%。

4、张:天象图腾,后称为氏族名姓氏。

张是四川第三大姓,有481万人,占四川总人口的5.85%。

5、刘:以封地为姓,尧曾封其第九子监明于刘地。

刘是四川第四大姓,约有434万人,占四川总人口的5.28%。

6、陈:一门四状元,北宋的学霸家族。

陈是四川第五大姓,约有412万人,占全省总人口的5%。

7、杨:有游牧民族氐人血统。

杨是四川的第六大姓,约有240万人,约占四川总人口的3.2%。

8、黄:族徽形成文字,是皇帝简称。

黄是四川排名第七的大姓,近200万人,约占四川总人口的2.4%。

9、周:部落擅长打深井取水。

周是四川第八大姓,160万人,约占四川总人口的2%。

10、罗:川粤湘,罗姓人口最集中。

罗是四川第九大姓,约有100万人,约占四川总人口的1.3%。

11、何:西汉何武,位列石室先贤之列。

何是四川第十大姓,

80万人,约占四川总人口的1.1%。

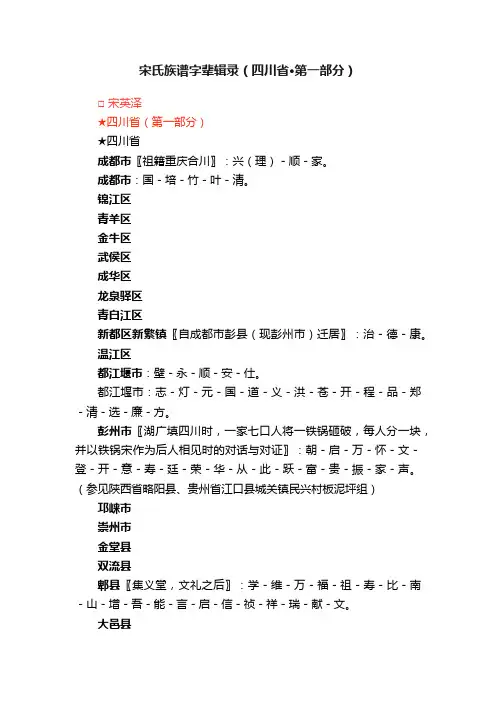

宋氏族谱字辈辑录(四川省·第一部分)□ 宋英泽★四川省(第一部分)★四川省成都市〖祖籍重庆合川〗:兴(理)-顺-家。

成都市:国-培-竹-叶-清。

锦江区青羊区金牛区武侯区成华区龙泉驿区青白江区新都区新繁镇〖自成都市彭县(现彭州市)迁居〗:治-德-康。

温江区都江堰市:壁-永-顺-安-仕。

都江堰市:志-灯-元-国-道-义-洪-苍-开-程-品-郑-清-选-廉-方。

彭州市〖湖广填四川时,一家七口人将一铁锅砸破,每人分一块,并以铁锅宋作为后人相见时的对话与对证〗:朝-启-万-怀-文-登-开-意-寿-廷-荣-华-从-此-跃-富-贵-振-家-声。

(参见陕西省略阳县、贵州省江口县城关镇民兴村板泥坪组)邛崃市崇州市金堂县双流县郫县〖集义堂,文礼之后〗:学-维-万-福-祖-寿-比-南-山-增-吾-能-言-启-信-祯-祥-瑞-献-文。

大邑县蒲江县新津县自贡市:富-顺-国-世-代-延-长。

自流井贡井区大安区沿滩区荣县富顺县:成-家-开-国-世-代-延-长-敦-忠-本-道-宗-绪-之-光。

(音译)富顺县秋林驿田边子〖湖广填四川时由湖北麻城孝感迁徙〗:本-金-柏-熙-能-荣-景-全-为-怀-绍-承-天-贤-才-世-代-连-宗-子-红-星-现-云-光-庆-吉-安。

攀枝花市〖祖辈因避难由江西宁江府十字偕大桥头思乡迁贵州省遵义府遵义县正安州思里十甲柏果树居住,宋昌秦(子膜顺、孙用钦)一支又自柏果树迁攀枝花(原属会理宁安府)。

原字辈为“世时德连,昌膜用光,文经武略,凤诏龙章,高山可仰,长发其祥,同登紫府,丹桂飘香。

”据说是当时一举人写谱,后改为〗:德-连-昌-膜-用-光-世-时-宗-承-先-泽-克-绍-家-传-远-昭-宏-猷-慎-守-本-源-忠-良-永-继-孝-友-纯-全-毓-秀-钟-英-麈(尘)-笃-芝-兰。

攀枝花市〖先祖宋朝美自江西迁湖广黄州府,又迁贵州,再迁四川筠连龙川溪。

始迁祖宋金科成家后,迁居今攀枝花市,其兄(或堂弟)也曾到过此地,因生活所迫,又带着家谱远走他乡,从此再无联系。

从全国易氏人口分布看清朝“湖广填四川”--40%易氏族人分布在四川、重庆的原因初探易富贤 (湖南洪江/美国威斯康星)2004年9月9日目录一、张献忠屠川(文献摘录)二、湖广填四川三、清朝时期中国人口变化及其原因四、清朝时期四川人口增长幅度远高于全国水平五、现在川、渝易氏人口为什么占全国易氏人口42%?六、“湖广麻城县孝感乡迁四川”的说法不可全信七、湖南黔阳(现洪江市)是四川易氏重要迁徙来源地之一明朝时候全国易姓仍然主要分布于江西、湖北、湖南3省,此3省易姓占全国易姓的80%。

但目前全国240万易氏中42%分布在四川和重庆。

本文从清朝时期全国人口增减和迁徙情况探讨40%以上易氏族人分布在四川、重庆的原因。

本文采用的人口数据以中国科学院自然科学史研究所的网站:/history/renkoubiao.htm为准,该网站数据与国际公认的全球人口变化基本一致(虽然中国古代人口数据不可能很准确,但有些网站估算的历代中国人口甚至比国际公认的当时全球总人口还多)。

一、张献忠屠川(文献摘录)张献忠字秉忠,号敬轩,明万历古三十四年(1606年)9月18日出生于陕西省定边县郝滩乡刘渠村(古称柳树涧堡),张献忠少时曾读过书,成人后参军,供役为捕快、边兵。

因犯法当斩,主将陈洪范观其状貌,为之求情于总兵官王威,重打一百军棍除名,从此便流落乡间。

明崇祯三年(1630年),张献忠积极响应王嘉胤的反明号召在米脂起义,自号八大王,一作西营八大王。

次年,参加王自用联军,为三十六营之一。

他英勇善战很快成为三十六营的主要首领并以能谋善战的八大王出名。

王嘉胤死后,与李自成等归附高迎祥,高迎祥称闯王,张献忠、李自成号闯将,崇祯八年(1635年)参与荥阳之会,议决进取,献忠与高迎祥等共攻略东方。

不久张献忠与李自成因小故开始分裂,张献忠率部攻长江流域,李自成攻黄河流域。

十年(1637年),遭明军总兵官左良玉部的进攻,张献忠的起义部队严重受损,本人也受伤,政治上发生动摇。

“湖广填四川”都有哪些姓氏?看看填四川的四大姓氏有没有你“湖广填四川” 时中国历史上一次大规模、有组织的人口迁徙,影响深远。

这次移民的历史背景很复杂,当时的四川经历了30余年的战乱,人口从上千万变成了了9万,这是当时清政府统计的数据,虽然死亡人数可能没有这么多,一部分人进入森林隐居,但是如此大的人口流失给四川造成的影响确实很大。

那么“湖广填四川” 都有哪些姓氏?我们一起来聊聊吧。

第一位,李姓。

李是四川第一大姓,有615万人,占全省人口的7.47%。

当年填四川,李姓人口极多,跟今天李姓成为四川第一大姓有很大关系。

第二位,张姓。

张姓在四川是大姓。

提到四川,蜀汉政权的张飞声望非常大。

是四川历史上最有名的张姓人。

其实,在张飞之前,张姓已进入四川,成为成都地区的大姓之一。

在四川的金堂县,大姓张氏,于前清时由麻城迁居金堂县关东外,数世科举。

至今15代。

在南部县,张姓是清康熙36年由麻城入县,至今传16代。

第三位,王姓。

在南部县,王姓一支是清初从麻城迁入,至今约传20代,以住地形成名者120处。

不少乡有宗祠。

第四位,刘姓。

再说刘备的蜀汉政权,当时的四川刘姓很多,后来晋朝统一后刘姓开始减少。

到明末战乱时,刘姓人口已经很少了。

而填四川时的一支大姓就是张姓,在今天四川的很多地方县志上都可以查到。

除了以上四个大姓之外,还有向氏、冉氏、袁氏由麻城迁入。

在岳池县,康姓祖籍麻城,清康熙23年迁入县三乡;范姓祖籍麻城,也是同一时期入本县四乡;傅姓麻城孝感乡,清乾隆12年入本县。

蒋姓于清康熙21年迁入6个乡。

谭氏“湖广填四川”-PoweredByBBSXP谭氏“湖广填四川”四川、重庆内的谭氏,多源于湖南、湖北、广东等地“湖广填四川”的外迁移民。

随着时代的湮没,不知入川始祖,何处迁出,落到何处,多数只是仅知“湖广填四川”而已。

元朝、明朝末期,四川战乱不断,人口大量耗损,加上天灾和瘟疫又接踵而至,百姓流离失所。

田地荒废,烟火绝断,森林灌丛复生,猛兽四处,伤人十之一二。

据记载:老虎竟跑到今重庆市大街伤人,可想当时之虎患。

为了恢复和发展生产,明、清初期,从两湖、两广、江西、陕西,采取鼓励扶持与“奉旨入川”移民。

俗称:湖广填四川。

四川《大竹志》记:“洪武四年,廖永忠平蜀大肆杀戮,复徙徒之麻黄人来兹土。

”重庆《云阳志》“迁于明代33姓,其中26姓里由湖广迁入的。

”外省迁川人户:一是元末因徐寿辉红巾军在湖北争战而“避乱入蜀”;二是元末随明玉珍10万大军入川定居。

公元1363年正月,明玉珍在重庆改元称帝,建立大夏王朝。

公元1366年病死,其子明昇继位。

朱元璋派汤和率军从湖北,经三峡攻重庆,傅友德率军从陕西,攻巴蜀夏灭,官军定居四川;三是李来享率众走川东,分据川湖间耕田自给,川中旧将王光兴、谭弘等附之众犹数十万众;四是明初朱元璋组织从湖广移民四川。

截止洪武十四年,四川人口从明初仅15万户计75万人左右,增至21万户共146万人。

公元1368年,朱元璋称帝建立明朝。

湖北麻成县孝感乡(今孝感市)洗脚河高家堰谭玉珍,因先世于宋景定年间(1260—1263)平西南夷僚有功,开基龙渊授世袭宣抚司职。

到了其子朝祯荫袭祖职时,正值“汉壤平原,难经兵燹一藓”。

朝祯率弟兄十七人,携子倒眷属军兵等逐弃楚入川。

洪武二年(1369)三月初二日出发西行,到达泸陵(湖北巴中县广渡口)决定各奔东西,即赋诗一首,作为以后认宗时记证。

诗曰:元朝本是将相家,洪兵赶散入西涯。

泸陵岸上分携手,时遇江边一柳芽。

咬破指头书血字,一家分作百千家。

若是本家来相会,对得诗句是一家。

明朝湖广填四川的姓氏篇一:明朝时期,湖广填四川的人们带去了丰富多样的姓氏,为四川的人口构成和社会发展带来了重要影响。

在明朝时期,湖广填四川的人们主要来自湖北、湖南、广东、广西等地,其中以湖北和湖南的移民居多。

这些移民们在移居四川的过程中,不仅带来了新的姓氏,还将一些湖广地区常见的姓氏在四川广泛传播。

湖广填四川的姓氏主要有以下几个特点:1. 湖广地区常见姓氏的传播:湖北和湖南地区的姓氏在明朝时期就已经相对稳定和固定,随着湖广填四川的人口迁徙,这些姓氏也一同传播到了四川地区。

比如,李、王、张、刘、陈等姓氏在明朝时期已经广泛存在于湖北和湖南地区,它们也成为了湖广填四川过程中常见的姓氏。

2. 新的姓氏引入:随着湖广填四川人口的增加,一些新的姓氏也被引入到了四川地区。

这些姓氏可能来自于湖广地区其他地方或者是其他省份。

比如,吴、郑、黄、赵等姓氏在明朝时期逐渐在四川地区出现,为四川的姓氏多样性做出了贡献。

3. 姓氏的融合与变异:在湖广填四川的过程中,不同地区的姓氏相互融合和变异,使得原本常见的姓氏在四川地区产生了一些变化和新的变种。

比如,原本的姓氏“李”在四川地区可能会有“黎”、“理”等变种姓氏出现。

湖广填四川的姓氏变化不仅反映了明朝时期人口流动的特点,也展示了不同地区文化的交流与融合。

这些姓氏的传播和变异,为四川的社会发展和人口构成提供了丰富多样的人力资源。

篇二:明朝时期,湖广填四川的过程中涌入了大量的移民和流民,他们带来了各种各样的姓氏。

这些姓氏不仅使得四川的人口多样性得到了极大的丰富,还为四川的历史和文化留下了重要的印记。

随着明朝政府的湖广填四川政策的实施,来自湖南、湖北和广东地区的大量移民涌入四川。

这些移民带来的姓氏主要有王、李、张、刘等常见的姓氏,这些姓氏在整个中国的姓氏排行榜上一直保持着高位。

此外,还有一些地方性的姓氏如陈、赵、黄、周等也随着移民的到来而在四川得到了广泛传播。

除了湖广填四川政策带来的移民外,明朝时期的湖广填四川中还有一部分是由于战乱和自然灾害逃难而来的流民。

建议收藏,最齐湖广填四川的溯源名单,了解你家是从哪里来四川?今天,我们在这里梳理出'湖广填四川'所有的进川方向及各地在'填四川'时期的姓氏和在四川落脚的地点,希望能帮助到大家在寻根溯源方面提供一些参考,有兴趣的朋友可以收藏,以备以后需要时使用。

资料确实有点多,希望大家能耐心寻找,毕竟是在了解我们'湖广填四川'的根到底在哪里?南人北移,秦关汉河,五方杂处;东民西迁,巴山蜀水,客家云集。

寻宗问祖,追根溯源,回眸聚焦明清川陕大移民,或许,你能从其中寻找到你的根,你的血缘,你的宗亲,你先祖西迁川陕的足迹。

湖南移民长沙地区01、延陵世家,善化吴氏祖籍江西,元末迁居湖南,清初迁居川东、鄂西和陕南。

02、三槐衍派,善化王氏乾隆七年迁居陕西安康汉阴县。

03、庐陵望族,善化彭氏世居江西吉安庐陵县,洪武七年迁湘,道光十年迁陕、川。

04、潭州镇守,善化陈氏乾隆年间迁居陕西安康。

05、江右流移,善化李氏乾隆七年迁居陕南。

06、豫章世家,善化唐氏源出江西,南宋末迁湘,乾隆七年迁秦。

07、武威世家,长沙石氏康熙乾隆间迁居陕西安康、湖北、四川等地。

08、茶陵千户,长沙柳氏先祖为茶陵千户所指挥,乾隆三十七年迁陕。

09、武陵源派,长沙龙氏源出江西吉水,洪武九年迁湘,乾隆年间迁居陕南。

10、湖广流移,长沙杨氏乾隆年间由湘迁陕。

11、太邱脉裔,宁乡陈氏后唐同光二年迁赣,复迁湘,乾隆八年迁陕。

12、曲江望族,宁乡张氏南宋初居四川绵阳,谪居潭州,乾隆间迁居川陕。

13、太原衍派,宁乡王氏乾隆年间迁居陕西南。

14、湖广流移,宁乡彭氏嘉庆、道光年间迁陕。

15、江西流移,宁乡孙氏乾隆间西迁,隶籍川东及湖北利川等地。

16、闽粤客家,浏阳罗氏元至大年间客居潮,后迁湘,清初迁居陕南。

湘潭地区17、豫章世家,湘潭罗氏源出江西,明初移居湘潭,乾隆间迁居陕南。

18、湖广流移,湘潭李氏乾嘉间迁陕。

19、湖广流移,湘潭龙氏乾隆八年入居重庆府大足县,播迁居云、贵。

“湖广填四川”实例一“湖广填四川”实例一——新化方氏《重修谱》及其记载的“清房”徙四川遂宁12户简况湖南新化方氏自始迁祖方震于明洪武初年(约1639年)落业湖广宝庆府新化县太阳乡唐家村后,震公长子继宝再迁本邑石马乡三都灵官庙前(今新化县圳上镇文教村),次子金宝、三子国宝亦迁今属隆回县的“白马庙”和今属新邵县的“鸟湖庙”,均后裔繁衍。

继祖迁居今圳上后,后裔分为二派共八房,即“继祖孟派材、信房”,“继祖慕派斌、政、玉、聪、清、洪房”(四修谱增加“慕派秀房”),本文所称的“清房”是其中之一。

新化《方氏重修族谱》(简称:《重修谱》),是新化方氏二修谱谱书之一,系由继祖慕派后裔以雍正三年的一修谱为基础编修的,只记载了“继祖慕派六房”的派衍世系。

但其记载内容与“湖广填四川”具有关联性,对于微观研究“湖广填四川”具有一定作用。

《重修谱》是新化方氏二修谱重要的代表作,定稿付梓于道光十年(1830)仲秋月。

其记载的岀生最晚的是乾隆五十七(1792)年岀生的人,谱序部份还刊载了“四川川东道重庆府永川县乐善乡二十八世嗣孙”,于乾隆五十八年(1793)抄录的老谱“公议排行诗”。

说明至少是在乾隆五十七年即开始收集并编缉资料,而外迁包括入川分支系的资料是由外迁人或“填川人”的后裔自行收集并亲临新化提交的。

《重修谱》的编修者似乎对外迁分支系尤其是“填川人”的“续谱”更为重视,对他们的派衍世系记载相对完整,有的记载到了“续”字辈(新化方氏第二十世),而对本土分支系的派衍世系记载则并不完整,有的只记载到“立”字辈(新化方氏第十六世),可能是对一修谱的“照抄”。

有学者提岀,“湖广填四川”的移民对自己的来历及祖先的业绩特别在意,入川安定后即回原籍迎取或续修族谱,《重修谱》反应的情况亦应证了这一说法。

《重修谱》清房世系图记载了清房后裔迁往四川遂宁的十二户,该十二户中有八户系康熙四十五年(1706)入川,二户系康熙五十五年(1716)入川,这十户应属“湖广填四川”中期也是高峰期的移民;一户系康熙六十一年(1722)入川,且在11年后的雍正十二年又转迁贵州遵义;一户是在兄弟入川17年后的雍正元年(1723)入川,属于为寻亲而入川者。

湖广填四川与安岳姓氏源流安岳县古称普州,位于四川东部,东邻重庆大足,南连内江,西接资阳,北靠遂宁,西北距成都 166 公里,东南到重庆 174 公里,是成渝两市捷径中点,古为巴蜀分治地。

北周建德 4 年(575)置县,因治所在铁峰山,“安居于山岳之上”,故名安岳。

县域面积约 2700 平方公里,辖 70 个乡镇,人口 154 万,地形以丘陵为主,鱼龙乡、乾龙乡一带为县地理中心。

据有关史料记载,在“湖广填四川”这一史无前例浩荡的移民大潮中,当时“户不盈十,丁不满百”的四川安岳,在历代尤其是康熙 29 年 (1690)以后,就大量接收了来自湖南、湖北、广东、广西、江西、浙江、福建、陕西、甘肃等省数万移民来县定居。

根据安岳县志及热心网友提供的相关资料,我最近收集整理出了历代外省移民(当今许多安岳人的入川始祖)迁播安岳县姓氏源流及分布状况,希望对苦苦寻祖的你有所帮助。

氏族迁入时期迁出及定居地点杨氏明、清年间由杨俸英于明洪武年间自湖北麻城孝感乡迁安岳永康乡;一支于清雍正年间由江西吉安迁安岳县永康乡。

清康熙年间湖南泸溪县一都阳始祖杨景聪后裔在康熙35 年至58 年间先后迁居安岳县各乡:康熙58 年( 1719)景聪公第 14 世孙杨宣泰由湖南泸溪县永兴场乡一都阳桐木冲迁安岳喜井乡石庙寺(遗址在三耳石罗家坡)下庙河沟 (今鱼龙乡高塘村九组 );一支由杨启海迁喜井乡长徐沟(今协和乡);一支由杨启像迁喜井乡石庙沟(今鱼龙乡彭堰村龙桥坝);一支由杨启银迁喜井乡半边寺(今横庙乡);一支由杨秀益迁喜井乡石板场(今石板乡);一支由杨秀兴迁永康乡毛店子场朝阳洞(今朝阳乡);一支由杨秀聘迁喜井乡鱼龙嘴(今乾龙乡);一支由杨荣韬迁喜井乡龙桥(今兴隆镇);一支由杨再思后裔各房康熙年间自湖南湘西州迁安岳各场。

一支由杨承金、杨承裕、杨承著、杨承璋、杨承瑛于清朝康熙36 年( 1697) 10 月自湖广靖洲府会同县若水乡管洲村迁永康乡吴家凹(今千佛乡桥亭村)、刘家扁(今千佛乡桥亭村)、胥家沟(今千佛乡庙坡村 6 组)、杨家沟(今周礼镇马鬃岭)。

一支由杨登贵于康熙 36 年( 1697)自湖广永州府东安县宣义中乡新塘石除岩迁安岳县永康乡高石坎(今驯龙镇);一支由杨应学于康熙 54 年( 1715)二月初十自湖广永州府东安县宣义中乡新塘石除岩迁安岳县同化乡九龙寺河边场(今九龙乡李家沟)。

龙氏清朝年间一支由龙习承于康熙 3 年( 1664 )迁安岳县折桂乡吞口房子(今龙台镇花沟);一支由龙玉升、龙当升于康熙丙午年( 1666)自湖南零陵县开善乡隆庆里中旱冲沙田坝迁安岳县长林乡菜子沟(今石羊镇冷家坝),又于康熙 57 年( 1871)再迁今思贤乡白石岩;一支由龙朝科于康熙 36 年(1697)自湖南新宁县太平村迁安岳县附廓乡天堂观(今通贤镇花台村),一支由龙正实于康熙 35年( 1696)自湖南新化县大阳乡八都湖清坪迁安岳县附郭乡龙家沟、关田沟(今石鼓乡、八庙乡);一支由龙胜德于康熙 36 年( 1697)自贵州石阡府杨焉口司铜仁坪乡后寨坡迁安岳县附廓乡五显庙(今人和乡);一支由龙有灼、龙有焕、龙有秀、龙有松、龙有文于康熙 36 年( 1697),龙有纯于康熙57 年( 1718)均自湖南新化县大阳乡八都、九都时荣桥、清坪、茅坪一带迁安岳县同化乡石佛场(今新民乡、文化镇一带);一支由龙安法于康熙42 年( 1703)自湖南省邰阳县小东路万安一都桐江村龙公桥(今邵东县火厂坪镇龙公桥)迁安岳县长林乡瓦窑沟(今石羊镇毗卢洞坎下油坪村);一支由龙三聘、龙三益、龙三让于康熙45 年( 1706)自湖南零陵县孝悌乡青湘里十甲九井塘迁安岳县咸通乡骑龙屋基(今两板桥镇龙家寨石龙山);一支由龙启享于康熙45 年( 1706)自湖南绥宁县迁安岳县长林乡木厂沟(今护龙镇);一支由龙昌宗、龙昌辅于康熙45 年( 1706)自贵州铜仁县大黔塘堤溪司新花寨核桃屋基避祸迁安岳县赖兴乡腊尔沟龙家高嘴、石坝子(今元坝镇双堡村、西泉村,护建乡蔡家坪);一支由龙奇寿、龙奇祥、龙奇禄于康熙46 年( 1707)自湖南绥宁县长铺乡游家湾、杆子村 1 组迁安岳县长林乡、咸通乡一带(今双龙街乡河弯村 3 组土地坝桂花屋基、锣鼓村 5 组龙家沟,石羊镇石堡村,两板桥镇玉井村罗家坡大土岩,瑞云乡龙家坝、小埝村老人寺沟);一支由龙升须、龙升朝于康熙年间自湖南新化县大阳乡茅坪迁安岳县喜井乡龙家坳(今协和乡),后迁永清镇龙家坡和李家镇磨滩龙家沟;一支由龙仓石于康熙47 年( 1708)自湖南芷江县西龙乡王利山(今龙坪乡)迁安岳县咸通乡王家场(今白塔寺乡铜鼓村);一支由龙朝建于康熙46 年( 1707)自湖南麻阳县盈美乡大禾田迁安岳县长林乡龙家嘴(今顶新乡),现后裔居顶新乡三星寨、石羊镇瓦窑沟、双龙街乡龙家嘴;一支由龙有先于康熙 50 年( 1711)自湖南东安县恭中乡九甲大龙岩棉花田迁安岳县咸通乡仙家沟(今白塔寺乡李家湾),后裔现居忠义乡余家坝、观音沟、夏家沟,合义乡油房坝,李家镇平桥,大足铁山坪、双河、中敖等处;一支由龙承彪于康熙 50 年( 1711)自湖南绥宁县迁喜井乡龙家沟(今翻身乡);一支于康熙年间自湖南绥宁县东山汕村乡迁安岳县永康乡潘龙寺(今千佛乡李子坪);一支由龙汉云于康熙48 年( 1709)自湖南绥宁县东山汕村四甲岩脚团迁安岳县附廓乡一带(今八庙乡吕家沟,民主乡石锣沟,天马乡龙家湾,来凤乡大、小龙家湾);一支由龙远祯于康熙年间自湖南绥宁县东山汕村乡迁安岳县附廓乡虾拔埝(今通贤镇);一支由龙志立于清康熙年间自湖南绥宁下二里深江坪口迁安岳县永康乡抵阳邑李广坝(今华严),后于康熙丙申年( 1716)和雍正 10 年(1732)再迁沿7 年( 1729)自湖南零陵县开善乡隆庆里沙里摊子(今建设乡);一支由龙开秀于雍正坝平冲桥迁入安岳县同化乡东岳庙石仓沟、油房坝(今岳源乡)。

(编者注:龙氏信息主要来自安岳县双龙街乡中学龙建踊先生提供的《四川龙氏分支》)余氏元至正七年由湖广迁永康乡余家坝(今驯龙镇 )。

汤氏明、清时期因汤佰坚于明朝时期官蜀为资州治迁安岳县;一支由汤绍恩于清初迁安岳在城乡陶吊坝 (今城北乡 ) ;一支于清初迁安岳折桂乡各场(今长河扁、姚市镇)。

郭氏明初由湖北麻城孝感乡迁安岳永康乡郭家坝。

蔡氏明、清年间由蔡道真于明洪武初年自河南考城官蜀,迁居安岳赖兴乡(今元坝镇),后迁安岳在城乡马家场 (今思贤乡 );一支由蔡定秀于雍正 2 年( 1724)自湖广长沙府湘乡县迁安岳县永康乡鱼剑滩、小河沟(今自治乡河坎村一品沟)。

田氏清康熙年间由田太祥迁安岳县折桂乡老人沟田家湾。

严氏清顺治年间由严畏时自贵州印江县迁入安岳县。

王氏明洪武年间一支由湖北迁安岳县折桂乡龙台场(今龙台镇);一支于清康熙年间由湖北麻城迁安岳县保安乡(今和平乡、李家镇一带);一支于清康熙 43 年由湖南永州府迁安岳县长林乡高升场(今高升乡)。

傅氏明、清时期由傅德安、傅德宽于明洪武年因官入川,居安岳永康乡;一支由傅明于清时自贵州思南府安花县木王朗溪司锡牙场磨盘溪洞迁安岳县长林乡(今石羊镇、林凤镇一带)。

罗氏清康熙年间由罗仁清自湖南邵阳迁安岳县永康乡胡家沟、象鼻嘴、高屋基、分水岭;一支由湖南省零陵县崇文乡迁安岳县各场。

李氏明、清时期由李南山、李成桂于明洪武年自湖北麻城县因官入川,居安岳县永康乡。

一支于清初由湖北、贵州迁安岳;一支于清康熙年间由贵州思南府安化县迁安岳永康乡;一支于清康熙年间由李枝茂自湖南永州府东安县迁入安岳县永康乡田家。

邹氏明成化年间由江西新余县迁安岳县折桂乡龙台场(今龙台镇)。

邱氏康熙年间由邱尚明、邱尚贤、邱尚德三兄弟康熙年间从湖广省永州府祁阳县迁入安岳县咸通乡桑吉沟邱家坝(今鼎新乡)。

彭氏明天启年间由贵州迁安岳县折桂乡三堆石(今云峰乡 )。

陈氏明、清年间明末由江西南昌丰城迁安岳县永康乡;一支由陈万超于清初自湖广省宝庆府迁安岳县黄草坝。

孔氏清初由孔衍昭迁安岳县在城乡(今永顺乡)钟家坝。

张氏明末清初一支由张正迁于明末清初(约公元1652 — 1712 年音间)由湖广辰州府(今湖南泸溪县)樟木堰打铁街迁居安岳县喜井乡石盘(今李家镇燕窝村张家坡)。

清康熙年间一支由贵州迁安岳县附郭乡、折桂乡(今通贤、龙桥、长河扁、姚市镇等地);一支于由湖北迁安岳县永康乡;一支由江西吉安府泰和县迁湖广(今湖南)长沙府宁乡县十都十合乡十科里胡田冲金鸡庙大堂冲,于康熙年间再迁安岳县咸通乡(今两板桥镇)五甲龙家沟楠木屋基居住,又迁保安乡毛草屋基(今李家镇高屋乡九村三组)落业。

文氏清康熙43年文兴义携五子由贵州思南府安化县迁安岳县喜井乡。

荣氏清康熙年间由湖广迁安岳县喜井乡。

曾氏清康熙年间由湖南宝庆府邵阳县于康熙 41 年(1702)迁安岳县永康乡陈家沟;一支由湖南省新化县于康熙年间迁安岳。

蒋氏清康熙年间蒋应元由湖南永州府零陵县迁安岳县同化乡(今天宝乡 )黄家沟;蒋世慕于清康熙56 年由湖南宝庆瘵武岗州迁安岳县在城乡 ( 今思贤乡 )段家沟;一支于清康熙年间由湖南元州府迁安岳县在城乡、长林乡(今永顺、大佛、复兴、石羊等地)。

袁氏明洪武 2 年由袁应福于明洪武 2 年( 1369)年正月迁安岳县折桂乡(今龙台镇)袁家坝。

龚氏清初由贵州迁安岳县喜井乡龚家沟。

黄氏康熙年间由黄昌福于康熙35 年自江西省游龙宝牙鼓团及官州白石鲁冲下团迁安岳县永康乡胡家沟白鹤林;一支由俊国公后裔于清康熙年间从江西省赖兴乡跳登坝迁安岳县喜井乡夹石寺,另一支俊国公后裔于清康熙年间自湖广靖州府绥宁县永宁乡下八里迁安岳县附郭乡(今通贤镇);一支由黄甲魁于清康熙14 年自湖广直隶靖州府西陵县黄花园迁安岳县咸通乡赤云沟;一支由黄全清于康熙 50 年自湖广靖州宁县迁安岳县保安乡(今李家镇);一支于康熙年间自湖南零陵迁居安岳;一支由黄公梁自湖南会同县迁安岳县。

徐氏清康熙年间由贵州迁安岳县永康乡。

丁氏清康熙年间由湖北麻城县孝感乡迁安岳县永康乡千佛场(今千佛乡)。

刘氏明、清年间明末清初由湖南迁安岳永康乡镇子场(今镇子镇);一支于清康熙年间由江西迁安岳县在城乡各场(今安岳县城附近几个乡镇)。

江氏清时由湖北麻城县迁安岳附郭乡鸳鸯场(今鸳大乡)双河嘴。

康氏清初,由湖南辰州府迁安岳县同化乡清流场(今清流乡);一支于清康熙40 年迁安岳附郭乡、永康乡。

谢氏清康熙年间由湖南迁安岳县长林乡石羊场(今石羊镇)及近城各场;一支由广东嘉应州平远县石正乡于清康熙35 年( 1696)迁安岳各场,1940 年代有从安岳镇子镇高家沟迁出者。

唐氏清康熙年间由唐正荣自湖南永州府零陵县迁安岳县在城乡各场。

冯氏迁居安岳县折桂乡凡山(今姚市镇)。

何氏迁居安岳县折桂乡、长林乡(今毛家、东胜、龙台一带)。