三年级语文舟夜书所见2

- 格式:pdf

- 大小:718.07 KB

- 文档页数:8

三年级语文教案——古诗三首第2课时教学目标:1、学习古诗《宿建德江》《舟夜书所见》。

2、理解诗句的意思,想象诗中所描写的景象,体会作者表达的思想感情。

3、背诵课文。

巩固联系。

教学重难点:根据诗句想象描绘的美丽景象,体会作者表达的思想感情。

教具准备:录音磁带、课文插图教学过程:一教学《宿建德江》1、激情引趣,导入新课宿是过夜、晚上睡觉的意思。

《宿建德江》是唐代诗人孟浩然所作。

这是一首抒写羁旅之思的诗。

2、读古诗,理解诗意。

(1)齐读第一句,说一说你的理解。

(教师点拨、引导)学生说。

教师讲:这句讲我把船停靠在烟雾迷蒙的小洲边,在这日落的时候,不禁勾起我新的愁绪。

(2)齐读第二句,说一说体会到了什么。

分小组探讨探讨。

学生说。

教师讲:这句讲原野空旷,放眼望去。

远处的天空显得比近处的树木还要低;江水清澈,俯身观看,那圆圆的明月离我是那么近。

3、读一读古诗,体会诗人表达的思想感情。

请学生自由发言。

学生说。

教师讲:诗人把写景同表达自己的真情实感结合在一起。

黄昏的时候,停船靠在小洲边。

看着圆月和江水,不禁想起了自己的家乡。

二教学《舟夜书所见》1、激情引趣,导入新课谁坐过轮船轮船夜间行驶在大海上的情景你印象特别深刻吗想一想,夜间在船上看到的景色是怎样的呢2、读古诗,理解诗意。

(1)齐读课题,说一说怎样理解。

(教师适时点拨、引导)学生说。

(2)齐读第一句,说一说它的意思。

分小组探讨。

学生探讨。

(3)齐读第二句,说一说你的理解。

请学生自由发言。

学生发言。

教师讲:微风吹来,河面由静变动,泛起层层细浪;那一点点光亮倒映在河里也随着闪动,给人一种神奇的感觉。

我们想象这个画面,会是多么美丽。

(4)说说这首诗表达了诗人怎样的思想感情(教师放录音,指导诵读;配上音乐,给人一种美感和想象空间。

)学生说。

教师讲:这首诗,第一句写漆黑的夜晚,孤灯闪烁,给人静的感觉;第二句是写一阵微风吹来,河面上荡起层层细浪,灯光的倒影也在闪动,给人由静变动的感觉;这种变化是在刹那间。

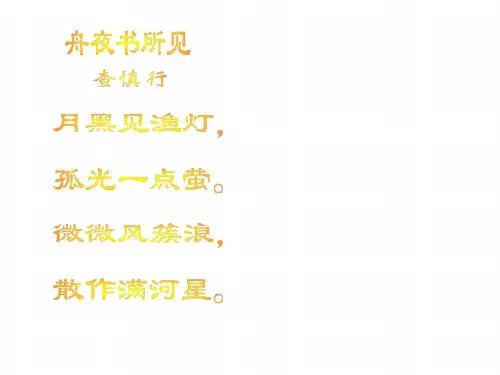

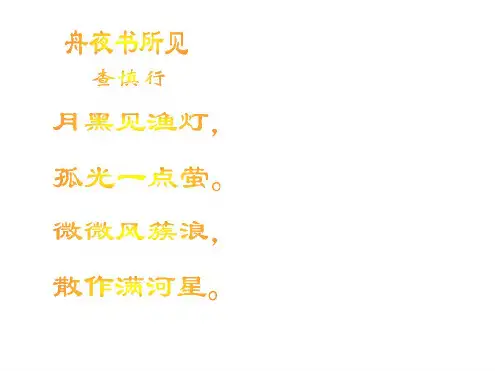

027《舟夜书所见》

舟夜书所见

[清]查慎行

月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

注释

(1)孤光:孤零零的灯光。

(2)簇:拥起。

译文

漆黑之夜不见月亮,只见那渔船上的灯光,孤独的灯光在茫茫的夜色中,象萤火虫一样发出一点微亮。

微风阵阵,河水泛起层层波浪,渔灯微光在水面上散开,河面好像散落无数的星星。

博文小故事

本首诗的具体创作时间不详。

是诗人在船上过夜时,写下的所见到的景物,所以题目叫做《舟夜书所见》。

诗文赏析

这首诗好似一幅速写,作者抓住了那倒映在水中的渔火化作满天星星的片刻,几笔勾勒,立即捕捉住了这转瞬即逝的景物。

这首诗又好似一幅木刻,在漆黑的背景之上,亮出一点渔火,黑白对比,反差特别鲜明。

诗人细腻的观察是由上到下,由静到动的,写来又是那样井然有序,明暗互衬,静动相间,用字传神,联想奇特,构成一幅独特而又令人神往的舟夜渔火图,使读者得到一种精神上的愉悦和满足。

作者简介

查慎行(1650~1727)清代诗人,当代著名作家金庸先祖。

初名嗣琏,字夏重,号查田;后改名慎行,字悔余,号他山,赐号烟波钓徒,晚年居于初白庵,所以又称查初白。

海宁袁花(今属浙江)人。

查慎行《舟夜书所见》原文、译文、赏析舟夜书①所见(清)查(zhā)慎行月黑见渔灯,孤光一点萤②。

微微风簇浪③,散作满河星。

①书∶这里作动词用,是写、记的意思。

②萤∶萤火虫。

这里比喻灯光像萤火虫一样微弱。

③风簇浪∶风吹起了波浪。

簇,聚集、簇拥。

译文夜晚在船上记下所看到的事情夜黑了,见不到一点月光,渔船上孤零零的灯光好像微弱的萤火虫的光芒,微风吹起了细细的波浪,由于水波动荡,映在水面上的灯光好像化成了许多闪耀的星星。

月黑见渔灯,孤光一点萤。

漆黑的夜晚,一盏渔灯闪现在河面上。

那盏渔灯的光亮就像萤火虫似的,静静地映在河面上。

(因为天地一片漆黑,所以渔灯的光亮虽然微弱,却使人看了觉得那么清楚,那么明亮。

)微微风簇浪,散作满河星。

一阵微风吹来,河面漾起层层细浪。

原来像萤火虫那样的一点光亮散开了,变成了无数颗星星,在河面闪动。

(因为渔灯的光亮倒映在河里,所以河面在微风中起了细浪,灯光的倒影也随着微波荡漾。

)赏析:月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

查慎行(1650—1727),原名嗣连,清初著名诗人。

清立国后,文化思想斗争尖锐,文人多结社以诗文寄托怀念故国情绪。

随着清政权渐趋巩固,清政府也逐渐加强文化统治,大兴文字狱。

以严刑酷法对知识分子实行镇压,焚书灭族成为常事,查慎行一生就处于这样一个动辄得咎的时代,处于这样一个文化氛围之中,他曾受学于黄宗羲,早年从军西南,遍游南北,诗作多以地方风物、人民生活、山川形势为题材,诗名很高。

康熙皇帝东巡时,查因诗名被召见,后供奉内廷,虽然他学宋人诗风能“得宋人之长而不染其弊”,但多应制赋诗,题材狭隘。

即使作者一生谨慎,多赋山水,不言现实,却也没能逃脱文字狱恶运。

雍正五年(1727)其弟嗣庭因文字得咎,全家被捕,嗣庭死于狱中,另一弟嗣瑮流放关西而死,慎行虽获释,但高龄遭此巨大打击,当年即告辞人世。

查慎行描写自然景物多有佳构,此即为其中一首。

这首绝句题为“舟夜书所见”,明确地告诉读者地点在船上,时间为夜里,作者记下了在此时看到的景物。

高中语文课外古诗文查慎行《舟夜书所见》原文、译文、赏析舟夜书①所见(清)查(zhā)慎行月黑见渔灯,孤光一点萤②。

微微风簇浪③,散作满河星。

①书∶这里作动词用,是写、记的意思。

②萤∶萤火虫。

这里比喻灯光像萤火虫一样微弱。

③风簇浪∶风吹起了波浪。

簇,聚集、簇拥。

译文夜晚在船上记下所看到的事情夜黑了,见不到一点月光,渔船上孤零零的灯光好像微弱的萤火虫的光芒,微风吹起了细细的波浪,由于水波动荡,映在水面上的灯光好像化成了许多闪耀的星星。

月黑见渔灯,孤光一点萤。

漆黑的夜晚,一盏渔灯闪现在河面上。

那盏渔灯的光亮就像萤火虫似的,静静地映在河面上。

(因为天地一片漆黑,所以渔灯的光亮虽然微弱,却使人看了觉得那么清楚,那么明亮。

)微微风簇浪,散作满河星。

一阵微风吹来,河面漾起层层细浪。

原来像萤火虫那样的一点光亮散开了,变成了无数颗星星,在河面闪动。

(因为渔灯的光亮倒映在河里,所以河面在微风中起了细浪,灯光的倒影也随着微波荡漾。

)赏析:月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

查慎行(1650—1727),原名嗣连,清初著名诗人。

清立国后,文化思想斗争尖锐,文人多结社以诗文寄托怀念故国情绪。

随着清政权渐趋巩固,清政府也逐渐加强文化统治,大兴文字狱。

以严刑酷法对知识分子实行镇压,焚书灭族成为常事,查慎行一生就处于这样一个动辄得咎的时代,处于这样一个文化氛围之中,他曾受学于黄宗羲,早年从军西南,遍游南北,诗作多以地方风物、人民生活、山川形势为题材,诗名很高。

康熙皇帝东巡时,查因诗名被召见,后供奉内廷,虽然他学宋人诗风能“得宋人之长而不染其弊”,但多应制赋诗,题材狭隘。

即使作者一生谨慎,多赋山水,不言现实,却也没能逃脱文字狱恶运。

雍正五年(1727)其弟嗣庭因文字得咎,全家被捕,嗣庭死于狱中,另一弟嗣瑮流放关西而死,慎行虽获释,但高龄遭此巨大打击,当年即告辞人世。

查慎行描写自然景物多有佳构,此即为其中一首。

这首绝句题为“舟夜书所见”,明确地告诉读者地点在船上,时间为夜里,作者记下了在此时看到的景物。

小学三年级语文《舟夜书所见》教学教案《舟夜书所见》作者抓住了那倒映在水中的渔火化作满天星星的片刻,几笔勾勒,立即捕捉住了这转瞬即逝的景物。

下面就是小编给大家带来的小学三年级语文《舟夜书所见》教学教案,希望能帮助到大家!小学三年级语文《舟夜书所见》教学教案一教学目标:1、会认生字“萤”、“微”、“簇”。

2、正确流利地读古诗,读出情感,熟读成诵。

3、结合画面和注释,了解古诗大意,能用自己的话描绘透过诗句看到的美丽夜景。

4、象诗人一样发现生活中细小的美,能大方地说一说。

教学重难点:在朗读诗句中进入情境,读出情感,说出体悟。

课时安排:1课时教学过程:一、创设情境,解读诗题1、师:同学们,你们知道吗?清代诗人查慎行经常畅游于山水之间。

他饱览过无数奇观异景。

一个宁静的夜晚,游玩了一天的他独自坐在船上休息,没想到却被此时河上美景深深吸引。

他不禁诗兴大发,提笔写下:板书课题:舟夜书所见2、师:昕了老师的介绍,同学们也预习了,你们知道诗人坐在船上写下的是什么吗?师:是什么时候的景色呢?师:对,夜晚诗人坐在船上写下了美景。

来,一起读读诗题!3、齐读课题。

师:诗人看到的怎样的夜景呢?让我为大家吟一吟(音乐)二、读准读顺,读出韵律师:好多同学都已跃跃欲试,请打开书60页,轻声读读诗,注意把生字读准。

(生自读)师:读给同桌听听,字没读准帮她纠正过来。

( 同位互读)师:谁愿意第一个试试读给我们听听。

(指一生读诗)师:强调“萤”是后鼻音,“簇”是平舌音,“微”字读得轻而准!大家一起来读读。

师:谁再来读一读古诗,不但一丝不苟地读,而且有板有眼地读。

师:谁来点评他的朗读!你的朗读让大家听出了这首诗的节奏和韵律。

来!我们一起读!怎么读呢?每句诗的前两个字你们读,后三个字我来读。

师:我们连起来读,我读题目和作者,你们读诗歌,注意那个节奏,那个味道。

生:(齐读诗歌)师:读诗,不仅要读出节奏、读出味道来,更要读出画面、读出来情绪来。

三、营造氛围,体验静之美师:在这个宁静的夜晚,迷人的夜色中,诗人正被这河上美景深深吸引,同学们现在再读读诗,边读边想象河上的美景,你一定能看到一番特别的景致。

查慎行《舟夜书所见》原文、注释、译文及赏析原文:舟夜书所见查慎行月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

译文:漆黑无月的夜里,孤零零的一盏渔灯像萤火虫一样闪现在河面。

一阵微风吹来,河面漾起了层层细浪,水面上的光点随着波浪散开,如同满河星光。

注释:孤光:孤零零的灯光。

簇:聚集。

赏析:此诗选自《敬业堂诗集》,是作者早年名作。

这首诗好似一幅速写,作者抓住了那倒映在水中的渔火化作满天星星的片刻,几笔勾勒,立即捕捉住了这转瞬即逝的景物。

这首诗又好似一幅木刻,在漆黑的背景之上,亮出一点渔火,黑白对比,反差特别鲜明。

这一幅诗中画的背景是广阔而深邃的,但有了一点渔火闪烁,画面就显得温暖了,景物就显得生动了。

那一点渔火若混在万家灯火中,就丝毫不显眼,只有在此刻,在广漠漆黑的背景上,才显出打破无边黑暗的妙用。

“野径云俱黑,江船火独照”,它成了画面的聚焦点。

江上渔火裹着茫茫夜气,飘飘水雾,显得十分朦胧,只能见到一个美丽的光圈,作者用“孤光”二字来形容,十分真切。

在微风中,渔灯忽隐忽现,又使作者想到了那夏夜飘忽不定的萤火。

突然,微风从水面拂过,带起层层波浪,那倒映的渔火,那一团光圈也化作了许多个光点,在水面上动荡,犹如满天星星跌入河中。

俯仰之间,作者找到了另一种美妙的意境。

这首诗描写的中心是渔灯,用“萤火”、“星星”来比喻,贴切而自然。

作者在描写这一点渔火时,由大而小,由远而近,由广阔的背景聚焦为一点渔火,然后再由小而大,由近而远,由一点渔火扩展为万点星星,作者的情思也随着悠悠散开,情趣十分灵动。

正如清末诗人张维屏评他的诗所说:“极清真,极隽永,亦典切,亦空灵,如明镜之肖形。

如化工之赋物,其妙只能达。

”此诗就臻于此境。

二年级古诗词必背舟夜书所见

【作者】杜甫

【朝代】唐

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

这首诗是唐代诗人杜甫在夜晚乘舟时所见所感而作。

诗中描绘了夜晚

江边的景色和诗人的内心感受。

首句“细草微风岸”,描绘了江边的细草在微风中轻轻摇曳,营造出

一种宁静的氛围。

第二句“危樯独夜舟”,诗人以自己乘坐的独木舟

在夜晚的江面上为背景,表达了自己孤独的心情。

第三句“星垂平野阔”,诗人仰望星空,星星似乎垂挂在辽阔的原野

之上,展现了夜晚的宁静和辽阔。

第四句“月涌大江流”,月亮倒映

在江水中,随着江水的流动而涌动,形成了一幅美丽的画面。

接下来的两句“名岂文章著,官应老病休”,诗人反思自己的一生,

认为自己的名声并非因为文章而显赫,而是因为年老体衰,应该辞去

官职,享受晚年的宁静。

这两句表达了诗人对人生和仕途的深刻思考。

最后一句“飘飘何所似,天地一沙鸥”,诗人将自己比作天地间的一

只沙鸥,自由自在地飘荡,表达了对自由生活的向往和对现实的无奈。

这首诗通过对夜晚江景的描绘,抒发了诗人内心的孤独、无奈和对自由生活的向往,展现了诗人深厚的文学功底和丰富的情感。

舟夜书所见体裁:诗题文:月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

作者:名字:查慎行年代:清代描述:查慎行(1650~1727)清代诗人,当代著名作家金庸先祖。

初名嗣琏,字夏重,号查田;后改名慎行,字悔余,号他山,赐号烟波钓徒,晚年居于初白庵,所以又称查初白。

海宁袁花(今属浙江)人。

康熙四十二年(1703)进士;特授翰林院编修,入直内廷。

五十二年(1713),乞休归里,家居10余年。

雍正四年(1726),因弟查嗣庭讪谤案,以家长失教获罪,被逮入京,次年放归,不久去世。

查慎行诗学东坡、放翁,尝注苏诗。

自朱彝尊去世后,为东南诗坛领袖。

著有《他山诗钞》。

翻译:原文月黑见渔灯,孤光一点萤。

译文:漆黑之夜不见月亮,只见那渔船上的灯光,孤独的灯光在茫茫的夜色中,象萤火虫一样发出一点微亮。

原文微微风簇浪,散作满河星。

译文:微风阵阵,河水泛起层层波浪,渔灯微光在水面上散开,河面好象撤落无数的星星。

赏析:赏析一:创作背景此诗具体创作时间未详。

夜泊河上,在舟中过夜时,诗人感其所见而写下了这首五言绝句。

赏析二:思想内容《舟夜书所见》是清代诗人查慎行创作的一首五言绝句。

此诗前两句写黑夜舟中见渔灯,茫茫黑夜只有河中一盏渔灯,明暗鲜明且显得神秘、深沉;后两句写孤灯倒影的美景,微风吹起波浪,灯影随即散开像散落在满河的星星。

赏析三:艺术特色全诗纯用白描,以大景衬小景,以暗景衬亮景,刻画细腻,生动形象。

前两句写黑夜舟中见渔灯,是静态描写,把暗色和亮色联系在一起,显得形象鲜明。

后两句为动态描写,写孤灯倒影的瞬间美景。

全诗中心是渔灯,背景是黑夜。

诗人描写了河上渔灯倒影随浪散开的情状,语言精练,比喻生动形象。

赏析四:语言赏析“月黑见渔灯”,“见”写的是视像,有突然发现的意思。

因为月黑无光突然见到河中的一盏渔灯,所以格外引人注目。

“孤光一点萤”,写如豆灯光像江岸边一点萤火,是意中之象,描写渔灯的形象。

“孤”表现了环境的寂寞、单调,寄寓着一定的感情色彩。