《天工开物》解析

- 格式:ppt

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:40

2023年湖北省武汉市高考历史二模试卷一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)1. 春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。

一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。

此外,管仲还如法炮制了“买狐降代(代国)”“买械制衡(衡山国)”。

材料表明()A. 齐国推行重农抑商政策B. 战争阻碍多元一体进程C. 鲁国经济发展相对滞后D. 经济手段助推诸侯争霸2. 秦朝修建驰道,禁止百姓在驰道中央行走。

西汉沿袭秦制,但到汉宣帝时“民公犯之”却“罚罪之轻”,汉平帝时废除了该禁令。

这一变化()A. 加强了中央集权B. 顺应了经济发展C. 体现了与民休息D. 推动了礼法结合3. 唐朝前期设立都护府,将边疆民族纳入管辖,维护边境安全。

《旧唐书》记载:贞观十六年,突厥咄陆可汗“自恃其强,专擅西域,遣兵寇伊州(今哈密市)。

”如图所示,这一时期,唐朝派兵还击突厥军队的都护府位于()A. ①B. ②C. ③D. ④4. 如图所示,宋代投壶盛行,士大夫家中陈设常有投壶的壶与矢。

吕大临在《礼记传》中写道:“投壶,射之细也。

宴饮有射以乐宾。

”司马光则认为“投壶可以治心,可以修身,可以为国,可以观人。

”宋代投壶()A. 反映了民族交流加强B. 凸显了儒学价值取向C. 体现了门第观念淡化D. 折射出教育的平民化5. 如表是与棉花种植或棉布相关的历史记载,据此推论合理的是()记载材料出处“木棉亦西域所产。

近岁以来……木棉种于陕右,滋(元)《农桑辑要》茂繁盛。

”“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效,得御寒之《农书》益。

”“棉布寸土皆有,织机十室必有。

”《天工开物》“今北土之吉贝(棉花)贱而布贵,南方反是。

”《农政全书》A. 棉花经陆上丝绸之路传入中国B. 元朝棉花种植成本高于养蚕缧丝C. 棉纺织业出现了新的经营方式D. 清朝南北之间经济差距继续扩大6. 1886年到1894年,上海格致书院设计的考课命题有:“《墨子》经上及说上,已启西人所言历学、光学、重学之理,其条举疏证以闻”“华人讲求西学用华文用西文利弊若何论”“中外各国刑律轻重宽严异同得失考其”等。

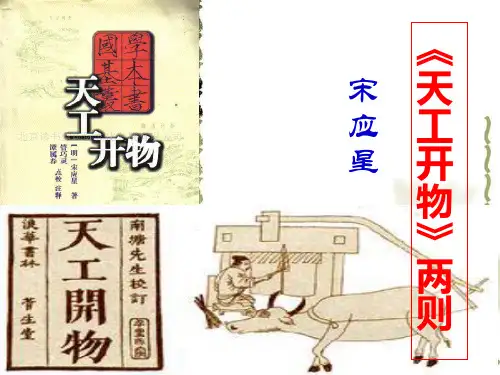

经典原文8《天工开物》两则对应学生用书P66宋应星(1587-?),明代科学家。

字长庚,江西奉新人。

自幼聪颖,望族,到他出生时,家境“渐以萧条”)。

万历四十三年(1615),与其兄同中举人,时称“奉新二宋”,但在此后15年间,与进士无缘。

多次北上的万里之游,开阔了他的视野,增长了他的见闻,田间农业技术、作坊手工操作都引起了他的极大兴趣,他作了不少笔记和工艺流程素描图,为日后写《天工开物》奠定了基础。

北上应试的屡屡受挫,社会政治的黑暗,使他对科举彻底绝望,遂下决心转向实学,研究直接关系到国计民生的科学技术问题。

崇祯十七年(1644),弃官回乡,卒于清顺治年间。

宋应星一生讲求实学,反对士大夫轻视生产的态度。

他对劳动人民怀有深深的同情,对官府压榨人民深为不满。

他才大学博,又勤于著述,是一位百科全书式的学者,著作除《天工开物》外,还有《卮言十种》《画音归正》《杂色文》《原耗》等,多已失传。

《天工开物》所产生的背景可以从当时的社会发展和作者自身的人生经历两个方面来理解。

明代的农业和手工业生产在宋元的基础上有了很大的进步。

农作物的耕种栽培技术更加成熟,特别是以长江流域为中心的水稻种植,提供了一多半的全国口粮。

农业的发展,为手工业生产提供了充足的原料和市场,江、浙、皖一带手工业,闻名全国。

社会经济的发展,在客观上为宋应星的著述提供了条件。

宋应星出生时,家境“渐以萧条”,这使他有更多的机会与平民百姓接触,熟悉农业耕作、手工作坊的生产情况。

明思宗崇祯七年,宋应星任分宜县(今属江西)教谕,较为闲暇。

宋应星在工作之余,整理资料,从事写作,1637年,宋应星出版了他一生的力作《天工开物》,奠定了他大科学家的历史地位。

《天工开物》是一部总结我国明末以前农业和手工业技术成就的百科全书,分上、中、下3部,原有20卷,只刊刻18卷,分别叙述了有关我国古代农业、纺织、制糖、冶铸、造船、酿酒以及制造火药、兵器等物品的生产过程。

《天工开物》所述几乎包括了社会全部生产领域,《天工开物·生熟炼铁炉》各卷先后顺序的安排依据“贵五谷而贱金玉”的原则。

148文学·艺术《名家名作》·研究[摘 要]视觉图像在一定的历史时期对促进科学文化的发展有着至关重要的作用。

通过图像学的研究理论对比达·芬奇设计手稿和《天工开物》插图来说明14—16世纪文艺复兴开创的“艺术革命”同17世纪启蒙世界的“科学革命”之间在观察、描绘、理解和传达认知上的关系,以此来反观“西学东渐”的晚明时期视觉图像语言对科学发展起到的推动作用,并从历史的横纵轴线中去建立一个链接来解析以图像为文化主因的视觉文化是如何逐步在现代生活中充当这么重要的角色的。

[关 键 词]图像学;达·芬奇设计手稿;《天工开物》插图信息技术的飞速发展使图像成为大众文化传播的一个最直接、最有效的形式,图像的作用深入社会生活的各个层面,兴起了一大批关于图像的研究并建立了系统的研究体系“图像学”。

图像学研究最早是在16世纪的艺术收藏领域发起的,目的是对艺术品的特定主题进行分类,随着研究的深入推进,图像学开始聚焦在对艺术史的研究,并将艺术的光环从对图像的消费中拯救出来,以探寻图像的内在意义。

20世纪后,由于技术的发展,图像可以被随意地复制,使得图像学的研究领域被不断地拓展,与其他学科日益融合发展成一种新的图像学研究理论。

新的图像研究理论关注的是图像在科学、技术、哲学等方面的内在意义和逻辑,更重要的是图像产生的时代背景[1]。

本文基于图像分析理论试图将达·芬奇设计手稿和《天工开物》的插图作比较。

其一,两者所产生的时代在历史横轴线上比较接近。

《天工开物》由宋应星编著,出版于1637年,即明晚期,可以说是明晚期附有“插图”的科学巨著里比较突出的代表[2]。

达·芬奇作为文艺复兴时期(14—16世纪)的核心人物,其手稿数量惊人,而且涉猎范围极广[3],“科学性”是其致力追求的核心价值。

两者具有时代上的关联性和性质上的共通性。

其二,图像作为一种视觉语言,在回溯历史的过程中能产生更多的视角。

《天工开物》两则一、基础考查1.下列语句中加点的词,解释不.正确的一项是( ) A .俟.其生芽,撒于田中 俟:等到 B .秧过期老.而长节 老:变老 C .必山间源水不绝.之亩 绝:断绝 D .幻.出旱稻一种,粳而不粘者 幻:想象解析:选D 。

“幻”的意思是“培育”。

2.下列语句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①不可为.酒,只可为粥者②酒皆糯米所为.B.⎩⎪⎨⎪⎧①湿种之.期,最早者春分以前②凡治铁成器,取已炒熟铁为之.C.⎩⎪⎨⎪⎧①其.谷种亦耐久②生出寸许,其.名曰秧 D.⎩⎪⎨⎪⎧①先以.稻、麦稿包浸数日②撒藏高亩之上,以.待时也 解析:选A 。

A 项,“为”,都是动词,制造。

B 项,“之”,①助词,的;②代词,指代铁器。

C 项,“其”,①代词,那些;②代词,它的。

D 项,“以”,①介词,用;②连词,用来。

3.下列语句中加点的词语,古今意义不.相同的一项是( ) A .早者七十日即收获..B .农家勤苦..,为春酒之需也 C .煤炭居十七..,木炭居十三..D .大焊则竭力..挥锤而强合之 解析:选C 。

“十七”“十三”不同于现代汉语,在文中的意思分别是“十分之七”和“十分之三”。

4.与“最迟者后于清明”句式相同的一项是( )A .此便是无克己工夫B .不者,若属皆且为所虏C .其炎更烈于煤D .马之千里者,一食或尽粟一石解析:选C 。

C 项与例句都是状语后置句。

A.判断句;B.被动句;D.定语后置句。

在现代汉语中,介词结构经常放在谓语或主语之前,作句中或句前状语;而在文言文中,这种介词结构却经常放在谓语动词后面作补语。

翻译时,习惯上把它当作状语,所以这种语法现象称为状语后置或介词结构后置。

翻译句子时需分析句子结构,将状语调整到动词前。

状语后置句的形式一般有三种:状语后置句的形式例句用“于”字构成介词结构月出于东山之上。

(《赤壁赋》)用“以”字构成介词结构私见张良,具告以事。

《天工开物》相关化学方程式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述"天工开物"是一部中国古代工艺手册,以丰富的内容和精密的手工技艺为人所称道。

其中涵盖了许多古代科技发明和制作工艺,展示了古代中国人民在科技领域的卓越才能和智慧。

在这个古老的工艺手册中,我们可以发现许多化学方程式的应用,这些方程式不仅帮助人们理解和掌握各种工艺制作过程,还推动了古代科技的发展和进步。

化学方程式是描述化学反应过程的一种工具,它通过符号和公式的方式展示了各种元素之间的转化和结合关系。

在"天工开物"中,化学方程式被广泛应用于金属冶炼、玻璃制作、染料技术等领域,为古代工匠们提供了重要的技术支持和指导。

通过化学方程式的运用,古代工匠们能够更加精准地控制各种原材料的比例和反应条件,从而获得更高质量的产品和工艺品。

本文将探讨"天工开物"中化学方程式的具体应用及其在古代科技发展中的重要性,以期展现古代中国人民在科技领域的卓越智慧和创造力。

1.2 文章结构本文将分为三个部分来探讨《天工开物》与化学方程式的关系。

首先,将介绍《天工开物》的历史背景,包括该著作的作者、出版时间等重要背景信息。

接着,我们将重点讨论化学方程式在《天工开物》中的应用,以及天工开物对化学方程式的影响。

最后,通过总结天工开物对化学方程式的重要性,展望未来天工开物与化学方程式的发展,以期得出结论。

通过这样的结构安排,我们将深入探讨《天工开物》与化学方程式之间的紧密联系,揭示二者相互之间的影响与发展。

1.3 目的本文的目的在于探讨《天工开物》对化学方程式的应用和影响。

通过分析天工开物的历史背景,探讨其中化学方程式的应用情况以及对化学方程式的影响,以帮助读者更深入理解这部著作对化学领域的重要性。

同时,本文也旨在展望未来天工开物与化学方程式在科学研究中的发展潜力,以期推动化学领域的进一步发展和创新。

2.正文2.1 天工开物的历史背景天工开物,又称《农政全书》,是明代农学家宋应星所著的一部系统性农书。

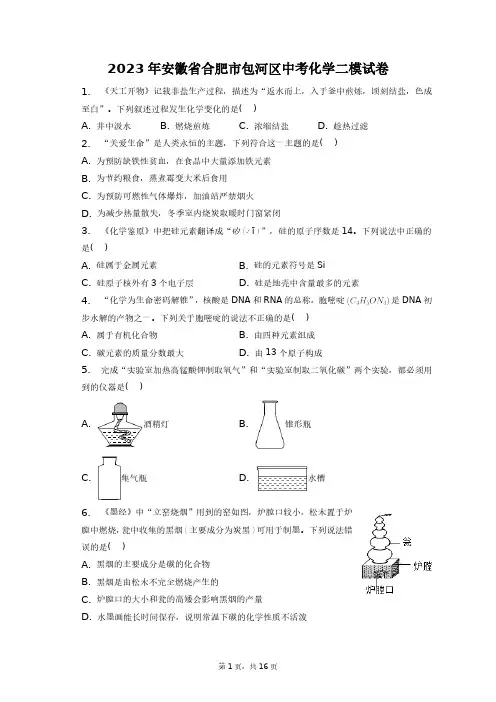

2023年安徽省合肥市包河区中考化学二模试卷1. 《天工开物》记载非盐生产过程,描述为“返水而上,入于釜中煎炼,顷刻结盐,色成至白”。

下列叙述过程发生化学变化的是( )A. 井中汲水B. 燃烧煎炼C. 浓缩结盐D. 趁热过滤2. “关爱生命”是人类永恒的主题,下列符合这一主题的是( )A. 为预防缺铁性贫血,在食品中大量添加铁元素B. 为节约粮食,蒸煮霉变大米后食用C. 为预防可燃性气体爆炸,加油站严禁烟火D. 为减少热量散失,冬季室内烧炭取暖时门窗紧闭3. 《化学鉴原》中把硅元素翻译成“矽ī”,硅的原子序数是14。

下列说法中正确的是( )A. 硅属于金属元素B. 硅的元素符号是SiC. 硅原子核外有3个电子层D. 硅是地壳中含量最多的元素4. “化学为生命密码解锥”,核酸是DNA和RNA的总称,胞嘧啶是DNA初步水解的产物之一。

下列关于胞嘧啶的说法不正确的是( )A. 属于有机化合物B. 由四种元素组成C. 碳元素的质量分数最大D. 由13个原子构成5. 完成“实验室加热高锰酸钾制取氧气”和“实验室制取二氧化碳”两个实验,都必须用到的仪器是( )A. 酒精灯B. 锥形瓶C. 集气瓶D. 水槽6. 《墨经》中“立窑烧烟”用到的窑如图,炉膛口较小,松木置于炉膛中燃烧,瓮中收集的黑烟主要成分为炭黑可用于制墨。

下列说法错误的是( )A. 黑烟的主要成分是碳的化合物B. 黑烟是由松木不完全燃烧产生的C. 炉膛口的大小和瓮的高矮会影响黑烟的产量D. 水墨画能长时间保存,说明常温下碳的化学性质不活泼7. 载人航天器中利用如图所示的“氧再生系统”处理宇航员排出的和,下列说法正确的是( )A. 整个过程涉及3种氧化物B. 反应器2中参加反应的和质量比为1:22C. 排到舱外的物质中碳元素化合价为价D. 该系统在产生的同时降低了舱内的浓度8. 2022年安徽省粮食总产量达到亿斤,居全国第四。

下列有关说法中错误的是( )A. 化肥和农药对农业高产有重要作用B. 能与草木灰混合使用C. 从外观上可区别磷矿粉和硫酸钾D. 用熟石灰可以改良酸性土壤9. 劳动创造美好生活。

第16课明朝的科技、建筑与文学一、科技名著二、明长城和北京城2.明长城:为了防御北方蒙古贵族南扰,修筑了东起、西至,总长万余里的明长城。

3.北京城:时修建,基本建成,正式迁都。

包括宫城、皇城、内城、外城。

紫禁城是北京城的核心,是当时。

三、小说和戏剧4.小说:明朝时期,文学艺术的发展与市民文化结合起来。

5、汤显祖是明朝后期最负盛名的戏剧家,代表作是。

1.“暑天吐泻,用滑石(炒)二两、藿香二钱半、丁香五分,共研为末。

每服一、二钱,淘米水调服。

”这句话最可能出自A.《齐民要术》B.《农政全书》C.《天工开物》D.《本草纲目》2.“北京王麻子剪刀”是享誉海内外几百年的中华老字号,其生产技术曾在“中国17世纪的工艺百科全书”中被详细介绍。

请问该书是A.《齐民要术》B.《农政全书》C.《本草纲目》D.《天工开物》3.一位同学分类梳理中国古代书籍,其中①处可填A.《韩非子》B.《兰亭集序》C.《窦娥冤》D.《农政全书》4.“明朝中后期,科学技术有突出的成就,并出现了一批具有代表性的科学技术著作。

”下列符合条件的是①《本草纲目》②《天工开物》③《三国演义》④《农政全书》A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④5.明朝中后期,中国封建制度开始走向衰落,然而在这一时期中国在传统科学领域出现了几部总结性的科技巨著,在世界科技史上仍有其极其重要的地位。

阅读下列材料回答问题材料一:他常年跋涉在外采集药物,搜集民间药方,常常是…………他查阅了800多种书籍,花了近30年时间,终于写成了这部不朽的药物学巨著。

材料二“该书共3卷18篇,全书文学简洁,内容涉及中国古代农业、手工业等30个生产部门的技术和经验,书中还配有123幅生动插图,把农业和手工业生产过程清楚地展现出来。

这部书17世纪末传到日本,20世纪时作为著名的科学经典著作被介绍到很多国家。

材料三:全书共60卷,50多万字,分农本、田制、水利……等12类,基本囊括了古代农业生产和人民生活的各个方面,还介绍了欧洲的水利方法(1)材料一中的“他”是谁?他写成的“不朽的药物学巨著”是什么?(2)材料二中的“该书”指的是哪一本书?其作者是谁?这本书被外国人称为什么?(3)材料三描述专著的作者是谁?为何专著?(4)古代科学家的成功人生对你有什么启示?1.【答案】D【解析】据题干可知,这是药方,这句话最可能出自《本草纲目》,《本草纲目》是明朝卓越的药物学家李时珍写的一部具有总结性的药物学著作,这部书内容丰富,考订详细,附有大量的插图。

第八单元经典原文8《天工开物》两则经典原文8《天工开物》两则中国是世界四大文明古国之一,在漫漫历史长河中,勤劳聪慧的中国人民曾经在自然科学和技术领域取得了累累硕果。

中国在古代文学、物理学、化学、地学、医药学等方面的杰出成就曾经居于世界领先地位,文明遐迩的造纸术、印刷术、指南针、火药四大发明更是促进了人类文明的进步。

让我们走进被称为“中国17世纪的技术百科全书”的《天工开物》来探究一番吧!天工神工不朽是人工,开物造物传世乃人物。

美字体赏美文宋应星断想我们先看一下宋应星的简历。

宋应星,万历四十三年他28岁,考中举人。

但以后五次进京会试均告失败。

五次跋涉,见闻大增,他说:“为方万里中,何事何物不可闻。

”他在田间、作坊调查到许多生产知识。

他鄙弃那些“知其味而忘其源”的“纨绔子弟”与“经士之家”。

在担任江西分宜县教谕年间写成了《天工开物》。

稍后,他又出任福建汀州推官、亳州知府,大约在清顺治年间去世。

宋应星一生讲求实学,反对士大夫轻视“夏种秋收之谷,必山间源水不绝之亩,其谷种亦耐久,其土脉亦寒,不催苗也。

湖滨之田,待夏潦已过,六月方栽者。

其秧立夏播种,撒藏高亩之上,以待时也。

”关于《天工开物》上面这段有关水稻种植的知识,你会产生如何样的联想?请自选角度,结合实际,写一段300字左右的文字。

[角度]尊重自然,取法自然,人与自然才能和谐共赢。

示例:老子曾说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”确实是要人顺应自然的法则。

违抗自然法则行事的人类,定会受到自然的惩处。

顺应自然,不强求,不贪欲,自然就会以真挚的笑脸回馈人类。

勤劳的中华儿女,曾引来黄河水灌溉出了贺兰山脚下的塞上江南,也曾贯穿五河水系开凿纵贯神州南北的京杭大运河,更曾推动滔滔江水带动电力的齿轮,给千家万户送去永恒的光明……合理利用自然法则求得进展,自然愿伸出双手鼎力支持。

自然法则下,人类在进展,自然在进步,人类与自然休戚与共;人类尊重自然、敬畏自然,自然就以她博大的胸怀与无私的爱心援助人类,互利共生的旋律訇然奏响,和谐世界的大门豁然放开。