安德森认知心理学及其启示之知觉和模式的识别

- 格式:ppt

- 大小:991.00 KB

- 文档页数:15

认知的科学今天,我们都知道脑是人心理活动的器官,但是我们并不是一开始就了解它们之间的联系。

例如,古希腊哲学家亚里士多德认为心理活动由心脏产生的,而脑的功能是用来冷却血液的。

认知心理学是一门探讨心理活动是怎么被组织起来产生智能思维,心理活动又是如何在脑中产生的科学。

在这一章,我们通过讨论下面的问题来介绍认知心理学最基本的概念。

为什么要研究认知心理学?认知心理学起源于什么时候什么地方?大脑中的细胞是如何加工信息的?脑由哪些部分来负责他的各种不同功能?哪些新的研究方法扩展了认知心理学的研究领域?1.为什么要研究认知心理学?1.1求知欲人的心理是一种极具魅力的装置,展现出令人惊奇的智慧和适应能力我们想要了解这种复杂精妙的智力到底是怎么工作的?人工智能领域的研究者们试图开发男士计算机展现智能行为的程序,取得了不少令人瞩目的成就,但是他们到现在为止还是没有开发出一个能够比得上人的心理的程序,有一个程序具有人类那样回忆、解决问题、推理、学习、加工语言的能力。

但是,人的智能并没有什么神秘的东西使得我们没有办法用计算机来建立模型。

曾经因为在经济学理论方面的建树而通过了1978年的诺贝尔奖的赫伯特西蒙,在生命中的最后40年研究认知心理学,他集中研究了从事科学时涉及的智力过程,他发现,科学探索的方法,可以用基本的认知过程来阐明,因为这些活动中很多只是问题解决过程。

因此可以得出结论,人类的智慧涉及的是基本的认知过程,它们以复杂的方式一起运行产生出灿烂的成果。

1.2 对其他领域的启示认知心理学是所有其他社会科学的基础。

支配人类思维的基本机制,对于理解其他社会科学研究的行为类型非常重要。

例如,要理解为什么会发生某种思维障碍(临床心理学)、人在对待别人时会有怎样的行为(社会心理学)、劝说是如何起作用的(政治学)、如何作出经济决策(经济学)、为什么某些组织群体的方法要比其他方法更为有效和稳定(社会学)、为什么自然语言具有一定的特征(语言学)。

4B12/2017视点 动态/特别关注◆辽宁师范大学 王 淼安德森认知技能获得理论及其对教学的启示作用自20世纪50年代以来,认知心理学逐渐兴起,心理学家们开始对认知过程进行解释研究。

认知技能获得是教学的目标之一,体现学生的认知监控能力和解决问题能力。

因此,了解认知过程,对于教学过程中目标设置、课程规划和教学方法的运用显得尤为重要。

对认知技能获得的研究,早期集中于问题解决的过程,后期学者们开始关注某一领域知识的获得过程。

这其中,安德森从认知心理学和神经科学的角度出发,试图用简单的理论来描述认知过程以及认知技能获得的过程,提出了思维的“适应性控制理论”(简称为ACT 理论)。

ACT 理论涵盖了认知过程的很多方面,最主要的就是对认知技能获得和学习过程的解释。

一、安德森认知技能获得理论(一)ACT 理论ACT 理论的核心是对知识的区分。

安德森明确地划分了“陈述性”知识和“程序性”知识。

陈述性知识反映的是可以进行描述的、静态的事实信息,用于回答“是什么”,其呈现方式通常是显性的。

ACT 理论指出,陈述性知识与经验有关,但理解一个概念不仅需要我们有足够的知识,还需要我们可以灵活地解决相关问题。

程序性知识用于回答“怎么办”,其呈现方式通常是隐性的。

程序性知识,如解决数学问题的技能,指的是大量的规则单元,称为“产生式”。

“产生式”规则是用于解决各种具体问题、采取具体认知操作的“条件—行动”的组合。

ACT 理论主要解释陈述性知识向程序性知识转化的过程:所有知识最初都是以陈述性知识的方式进入陈述性记忆;然后通过“编辑”而形成产生式规则。

“编辑”包括 “程序化”和“合成”两种认知过程;最后形成程序性知识。

ACT 理论强调陈述性知识是获得程序性知识的必要条件。

(二)ACT-R 理论1994年,安德森和其同事在ACT 理论的基础上进行了修改,得出了ACT-R 理论。

主要对ACT 理论做了以下两点改动:其一, ACT-R 理论强调在陈述性知识获得过程中样例的必要性。

认知心理学章节要点第一部分绪论一、认知和认知心理学1.认知是一种心理活动,它包括知识的获得、贮存、转化和作用。

2.认知心理学代表心理学研究的一种特定的理论定向、角度和途径。

这种途径强调心理结构和过程。

3.认知心理学(狭义)是以信息加工观点为核心的心理学,又称信息加工心理学。

(广义)是以信息加工观点为核心的心理学。

运用信息加工观点来研究认知活动,研究范围主要包括感知觉、注意、表象、学习记忆、思维和言语等心理过程或认知过程,以及儿童的认知发展和人工智能。

认知心理学的实质——主张研究认知活动本身的结构和过程,并且把这些心理过程看作信息加工的过程。

认知心理学的核心是揭示认知过程的内部心理机制,即信息是如何获得、贮存、加工和使用的。

认知心理学倡导信息加工观点,实际上是在高于生理机制的水平上来研究心理活动,即立足于项链戒指,研究信息加工过程。

二、认知心理学的研究方法1、认知心理学的研究原则(1)经验性原则(empirical):相对于哲学思辨而言,认知心理学强调以实验、统计为主,用实证、科学的方法来研究人的认知过程(能够重复验证,能够证伪)。

(2)分解性原则(analytic):分解实验,研究大问题中的小问题,即把复杂的心理活动分解为一个个小的部分来研究,题目小便于严格控制实验条件。

但严格的实验控制带来较低的外部效度,因此要求“分解”之后再“组装”才能形成较完整的理论。

(3)过程性原则(process):一幅静态的照片看不出一个人的多少个性特征,因此必须在动态的过程中(作用、交互作用、变化)分析问题。

一个过程的理论模型代表了假定的信息加工阶段。

原则总结:用实验、分析的方法研究过程。

2、认知心理学的研究方法主要研究方法有:实验法、观察法、计算机模拟法——反应时技术研究源于“人差方程”(1)相减因素法理论逻辑:通常安排两种不同的反应时作业,其中一种作业包含另一种作业所没有的某个心理过程,即所要测量的过程,这两种反应时的差即为该过程所需的时间。

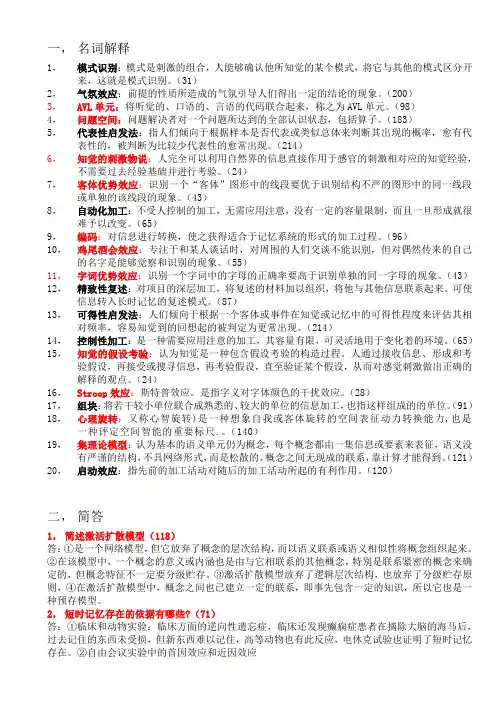

一,名词解释1,模式识别:模式是刺激的组合,人能够确认他所知觉的某个模式,将它与其他的模式区分开来,这就是模式识别。

(31)2,气氛效应:前提的性质所造成的气氛引导人们得出一定的结论的现象。

(200)3,AVL单元:将听觉的、口语的、言语的代码联合起来,称之为AVL单元。

(98)4,问题空间:问题解决者对一个问题所达到的全部认识状态,包括算子。

(183)5,代表性启发法:指人们倾向于根据样本是否代表或类似总体来判断其出现的概率,愈有代表性的,被判断为比较少代表性的愈常出现。

(214)6,知觉的刺激物说:人完全可以利用自然界的信息直接作用于感官的刺激相对应的知觉经验,不需要过去经验基础并进行考验。

(24)7,客体优势效应:识别一个“客体”图形中的线段要优于识别结构不严的图形中的同一线段或单独的该线段的现象。

(43)8,自动化加工:不受人控制的加工,无需应用注意,没有一定的容量限制,而且一旦形成就很难予以改变。

(65)9,编码:对信息进行转换,使之获得适合于记忆系统的形式的加工过程。

(96)10,鸡尾酒会效应:专注于和某人谈话时,对周围的人们交谈不能识别,但对偶然传来的自己的名字是能够觉察和识别的现象。

(55)11,字词优势效应:识别一个字词中的字母的正确率要高于识别单独的同一字母的现象。

(43)12,精致性复述:对项目的深层加工,将复述的材料加以组织,将他与其他信息联系起来。

可使信息转入长时记忆的复述模式。

(87)13,可得性启发法:人们倾向于根据一个客体或事件在知觉或记忆中的可得性程度来评估其相对频率,容易知觉到的回想起的被判定为更常出现。

(214)14,控制性加工:是一种需要应用注意的加工,其容量有限,可灵活地用于变化着的环境。

(65)15,知觉的假设考验:认为知觉是一种包含假设考验的构造过程。

人通过接收信息、形成和考验假设,再接受或搜寻信息,再考验假设,直至验证某个假设,从而对感觉刺激做出正确的解释的观点。

认知心理学名词解释认知心理学;认知心理学是研究人的高级心理活动过程的学科,即研究人接受、编码、操作、提取和利用知识的过程,这个过程包括知觉、语言、智能、表象、思维、推理、问题解决、概念形成和创造性。

广义的认知心理学主要探讨人类内部的心理活动过程、个体认知的发生与发展,以及对人的心理事件、心理表征和信念、意向等心理活动的研究。

狭义的认知心理学是以信息加工理论观点为核心的心理学,又称为信心加工心理学。

信息加工理论:20世纪50年代末、信息论、控制论、系统论推动了信息加工理论,用计算机对信息的输入、存储、加工过程来解释人的认知过程的理论。

信息装置:即把人视为一个接受信息、加工和处理信息的传递装置。

信息编码:即一套信息加工的特殊规则。

(它把消息、信号、符号或事物的状态,理解为是由一种形式转换成另一种形式,由一种能量媒介物转换成另一种能量媒介物,或由一种物理状态转换成另一种物理状态的过程。

)通道容量:即在一定时间内一个通道所能传递的信息的有限性或极限性。

符号操作系统范式;符号操作系统范式(象征的系统)在认知心理学领域又被称为“信息处理模型”、“符号处理模型”、“串行处理模型”等。

1968年佩泊特出版《感知器》成为符号操作系统范式诞生的标志。

符号操作系统范式把人看作一个“信息处理系统”,或者称作“符号操作系统”。

代表人物纽韦尔和西蒙等人。

符号:就是模式,任何一个模式只要它能和其他模式相区别,它就是一个符号。

信息加工系统:是指能够接收、存储、处理和传递信息的系统。

由记忆装置、加工器、效应器和接受器组成。

联想记忆;安德森和鲍威尔提出:首先分析简单的命题句子,并把分析后的句子输入到存储器中保持,当出现新句子时,调动已经存储在“网络知识库”中的信息来回答或解决问题。

适应性控制;即思维的适应性控制。

安德森提出的有关一般性知识存储的认知模型,用程序来说明知识的组织和表象概念的激活过程,并对陈述性知识和程序进行区分。

联结主义范式:20世纪80年代兴起,联结主义认为,人类的认知活动的本质在于神经元之间的联结强度,以及它们之间不断发生的动态变化,即对信息进行并行分布式的加工处理,这种联结与处理是连续变化的模拟计算。