混凝土配合比设计原始记录

- 格式:doc

- 大小:179.00 KB

- 文档页数:4

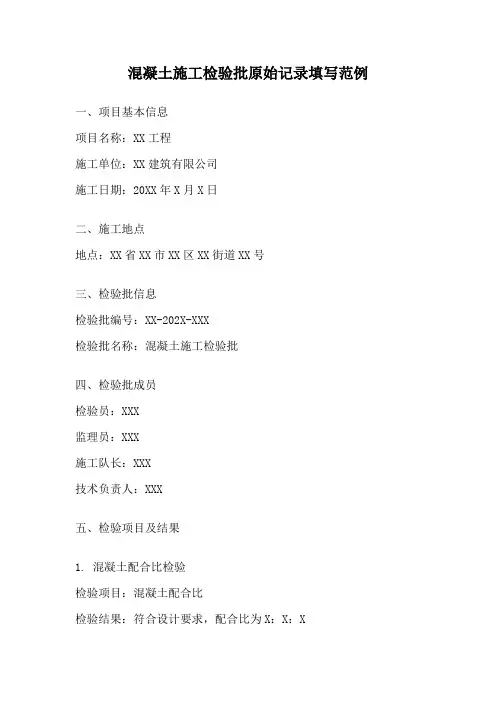

混凝土施工检验批原始记录填写范例一、项目基本信息项目名称:XX工程施工单位:XX建筑有限公司施工日期:20XX年X月X日二、施工地点地点:XX省XX市XX区XX街道XX号三、检验批信息检验批编号:XX-202X-XXX检验批名称:混凝土施工检验批四、检验批成员检验员:XXX监理员:XXX施工队长:XXX技术负责人:XXX五、检验项目及结果1. 混凝土配合比检验检验项目:混凝土配合比检验结果:符合设计要求,配合比为X:X:X2. 骨料检验检验项目:骨料检验结果:骨料符合规范要求,无明显杂质3. 水泥检验检验项目:水泥检验结果:水泥符合规范要求,标号为XXX4. 砂浆检验检验项目:砂浆检验结果:砂浆符合规范要求,强度达到X MPa5. 混凝土坍落度检验检验项目:混凝土坍落度检验结果:坍落度为X cm,符合设计要求6. 混凝土抗压强度检验检验项目:混凝土抗压强度检验结果:经28天养护,抗压强度达到X MPa,符合设计要求7. 混凝土开裂检验检验项目:混凝土开裂情况检验结果:混凝土无明显开裂,符合规范要求六、施工注意事项1. 混凝土搅拌过程中,应保持搅拌机清洁,避免杂质混入。

2. 施工现场应保持整洁,防止污染混凝土。

3. 混凝土浇筑前,应进行湿润处理,避免过早脱水。

4. 浇筑混凝土时,应采取适当措施防止坍落度过大或过小。

七、总结与签名本次混凝土施工检验批记录完整、准确,符合设计要求和规范要求。

经检验,混凝土质量达到要求,可进行下一步施工工序。

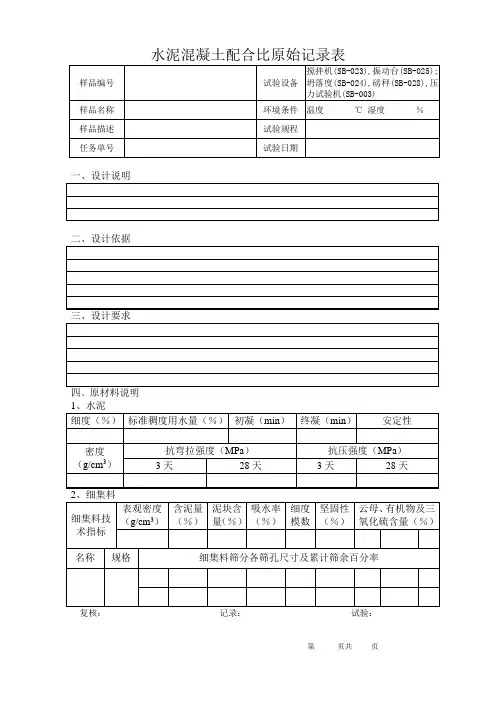

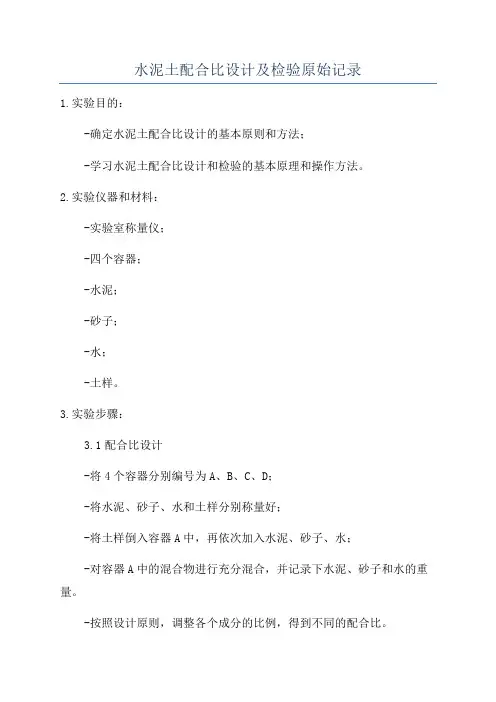

水泥土配合比设计及检验原始记录1.实验目的:-确定水泥土配合比设计的基本原则和方法;-学习水泥土配合比设计和检验的基本原理和操作方法。

2.实验仪器和材料:-实验室称量仪;-四个容器;-水泥;-砂子;-水;-土样。

3.实验步骤:3.1配合比设计-将4个容器分别编号为A、B、C、D;-将水泥、砂子、水和土样分别称量好;-将土样倒入容器A中,再依次加入水泥、砂子、水;-对容器A中的混合物进行充分混合,并记录下水泥、砂子和水的重量。

-按照设计原则,调整各个成分的比例,得到不同的配合比。

3.2检验配合比-将容器B、C、D分别按照实际情况进行配合比调整;-对容器B、C、D中的混合物进行充分混合;-采用振动法制备混凝土试件;-将试件放置于恒温湿度室中,等待28天后进行强度测试。

4.实验结果记录:-配合比设计原始记录如下:```容器编号,水泥(g),砂子(g),水(g),土样(g---------,--------,-------,------,-------A,400,800,200,120B,300,900,250,110C,350,700,150,130D,500,600,300,100```-检验配合比的强度测试结果如下:容器编号,28天抗压强度(MPa---------,---------------B,25.C,23.D,27.5.结论:-在本次实验中,通过水泥土配合比设计和检验,得到了不同配合比的混合物,并进行了强度测试;-根据检验结果,容器D的水泥土配合比在28天抗压强度方面表现最佳,达到了27.6MPa;-这些结果将有助于今后水泥土工程的实际应用和设计。

以上是水泥土配合比设计及检验的原始记录,通过实验我们得到了不同配合比的混合物,并对其强度性能进行了测试和评估。

这些实验结果将在实际工程中起到重要的指导作用。

C20普通混凝土配合比设计记录试验日期:2004年3月15日设计编号: 015一、设计依据:1.JGJ55—2000《混凝土配合比设计规程》;2.JTJ053—94《公路工程水泥混凝土试验规程》;3.JTJ042—94《公路隧道施工技术规范》。

二、工程要求:1.强度等级:C20普通混凝土;2.拌和方法:机械。

三、使用部位:国道210延安过境公路工程,南湾梁隧道电缆槽, 排水沟。

四、材料要求:1.水泥:耀县水泥厂,秦岭牌P·O32.5R;2.砂:西安灞桥,中砂,细度模数。

,松散堆积密度。

kg/m3;3.石子:铜川碎石: 1号料:掺量40%,2号料:掺量60%,级配组成见附表5。

1号料:最大粒径40mm,20~40mm单粒级配,松散堆积密度。

kg/m3;空隙率。

%;2号料:最大粒径25mm,5~25mm连续级配,松散堆积密度。

kg/m3;空隙率。

%;4.水:饮用水。

五、混凝土配合比设计:1、基准配合比设计(015-1)①试配强度:f cu.0= f cu.k+1.645σ=20+1.645×5=28.2(MPa)②计算水灰比: W/C=a a·f ce/(f cu0+a a·a b·f ce)=0.46×35.8/(28.2+0.46×0. 07×35.8)=0.56根据规范要求,该水灰比符合规范要求,故W/C=0.56③计算用水量: m w0=178(kg/m3)④计算水泥用量: mc= m w0÷W/C=178÷0.56=318 (kg/m3)根据规范要求,该水泥用量满足规范要求。

⑤计算砂率:βs0=37%⑥砂石重量,设混凝土密度为2400kg/m3。

318+m s0+m g0+178=240037%=m s0/(m s0+m g0)×100%解之得:m s0=704(kg/m3) m g0=1200(kg/m3)1号碎石料:1200×40%=480(kg/m3)2号碎石料:1200×60%=720(kg/m3)⑧初步配合比:水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:318:704:480:720: 1781 : 2.21 : 1.51: 2.26 : 0.562、调整配合比(015-2)水灰比减少0.05,砂率减少1%,则①水灰比:W1/C1=W/C-0.05=0.56-0.05=0.51②砂率: βs1=37%-1%=36%③用水量: m w0=178(kg/m3)④计算水泥用量: mc= m w0÷W/C=178÷0.51=349(kg/m3)根据规范要求, 该水泥用量满足规范要求。

混凝土配合比选定记录一、工程要求在选定混凝土配合比之前,首先需要明确工程的具体要求。

比如,混凝土的强度等级、抗渗等级、耐久性要求等。

这些要求将直接影响到混凝土中水灰比、水胶比以及胶凝材料的类型和掺合物的掺量等。

二、材料特性1.水泥:水泥的品种和品牌对混凝土的性能有很大的影响。

不同的水泥品种具有不同的强度发展和早期收缩特性。

因此,需要根据工程要求选择合适的水泥品种。

2.骨料:骨料的种类、粒径分布以及矿物组成等特性,会对混凝土的强度和耐久性有很大的影响。

在选取骨料时,需要考虑到其强度等级、胶凝材料要求以及施工条件等因素。

3.掺合料:掺合料是混凝土中重要的组成部分,它可以改善混凝土的工作性能、强度和耐久性等。

掺合料的类型包括粉煤灰、矿渣粉、石粉等。

在选取掺合料时,需要根据工程要求选择合适的掺合料种类和掺量。

三、施工条件施工条件对混凝土的配合比设计也有一定的影响。

比如,气温、湿度、风速等因素会直接影响混凝土的凝结硬化过程。

在选定配合比时,需要根据具体的施工条件来确定水胶比、掺合料的掺量以及外加剂的使用等。

四、计算方法混凝土配合比的计算方法主要有经验法和理论法两种。

经验法是根据以往的经验和试验数据来选定配合比,相对简单易行。

而理论法则需要利用混凝土材料的特性参数,通过数学模型进行计算,比较准确。

一般情况下,可以采用经验法和理论法相结合的方式来进行配合比的选定。

在实际工程中,通常会进行试验室试配和现场试配两个阶段来选定混凝土配合比。

试验室试配是在试验室条件下,根据工程要求和材料特性,进行小批量的试验配制,通过试验数据来确定最佳的配合比。

现场试配则是在实际施工现场条件下,进行中试施工,对混凝土的性能进行实测和评估,从而确定最终的配合比。

综上所述,混凝土配合比的选定是一个综合考虑工程要求、材料特性以及施工条件等因素的过程。

只有在充分研究和试验的基础上,才能选定出满足工程要求、具有良好工作性能和耐久性的混凝土配合比。

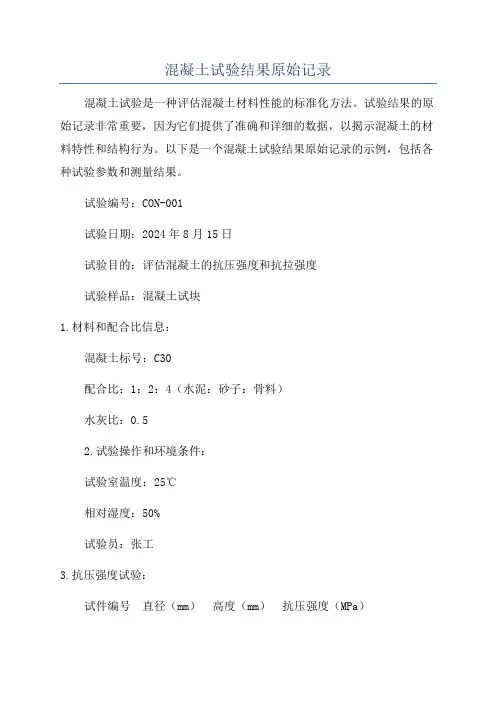

混凝土试验结果原始记录混凝土试验是一种评估混凝土材料性能的标准化方法。

试验结果的原始记录非常重要,因为它们提供了准确和详细的数据,以揭示混凝土的材料特性和结构行为。

以下是一个混凝土试验结果原始记录的示例,包括各种试验参数和测量结果。

试验编号:CON-001试验日期:2024年8月15日试验目的:评估混凝土的抗压强度和抗拉强度试验样品:混凝土试块1.材料和配合比信息:混凝土标号:C30配合比:1:2:4(水泥:砂子:骨料)水灰比:0.52.试验操作和环境条件:试验室温度:25℃相对湿度:50%试验员:张工3.抗压强度试验:试件编号直径(mm)高度(mm)抗压强度(MPa)110020035210020032310020034平均值:33.674.抗拉强度试验:试件编号宽度(mm)厚度(mm)长度(mm)抗拉强度(MPa)1100502002.12100502002.33100502002.0平均值:2.135.其他参数:含气量:3%骨料类型:碎石水泥种类:普通硅酸盐水泥6.结论:根据试验结果,混凝土试件的抗压强度为33.67MPa,抗拉强度为2.13MPa,符合C30混凝土的标准要求。

含气量达到了设计要求的3%。

备注:试验过程中未出现任何异常情况,试验结果可靠。

补充说明:以上示例仅仅用于演示目的,并不是一个真实的混凝土试验结果原始记录。

实际的混凝土试验原始记录可能会包含更多的参数和测量结果,具体的格式和内容可能因试验目的和标准要求而有所不同。

在编写混凝土试验结果原始记录时,请根据实际情况和标准要求进行适当的调整和修改。

第1篇一、实验目的1. 掌握混凝土配合比设计的基本原理和方法。

2. 通过实验,了解混凝土原材料性能对配合比的影响。

3. 学会根据工程要求,合理设计混凝土配合比,并确保混凝土的质量。

二、实验原理混凝土配合比设计是根据工程要求,合理选择水泥、砂、石子等原材料,并按一定比例进行混合,以达到既经济又满足工程要求的混凝土。

设计混凝土配合比的主要依据是混凝土的强度、耐久性、工作性等性能。

三、实验材料1. 水泥:北京水泥厂京都P.O 42.5,28天实际强度54.0MPa。

2. 砂:中砂,细度模数2.8。

3. 石子:碎石,粒径5-20mm。

4. 水:自来水。

5. 其他:减水剂、引气剂等。

四、实验仪器1. 混凝土搅拌机2. 天平3. 量筒4. 砼试模5. 压力试验机6. 拌铲、拌板等五、实验步骤1. 原材料性能测定测定水泥的强度、细度模数、安定性等性能;测定砂的细度模数、含泥量等性能;测定石子的粒径、表观密度、含泥量等性能。

2. 混凝土配合比设计(1)确定混凝土强度等级:根据工程要求,确定混凝土的强度等级,如C30、C40等。

(2)计算水灰比:根据混凝土强度等级和水泥强度等级,计算水灰比(W/C)。

(3)计算单位用水量:根据水灰比和水泥用量,计算单位用水量(mwo)。

(4)确定砂率:根据混凝土强度等级和砂的细度模数,确定砂率(s)。

(5)计算水泥用量:根据单位用水量和水灰比,计算水泥用量(mco)。

(6)计算砂、石用量:根据砂率、水泥用量和单位用水量,计算砂、石用量(mso、mgo)。

3. 混凝土拌合按照计算好的配合比,将水泥、砂、石子、水等原材料放入搅拌机中,进行搅拌。

4. 混凝土性能测试(1)坍落度测试:测定混凝土的坍落度,以判断混凝土的工作性。

(2)立方体抗压强度测试:制作混凝土立方体试件,在标准养护条件下养护,测定其抗压强度。

(3)抗渗性能测试:制作混凝土抗渗试件,在规定条件下进行抗渗试验。

(4)抗冻性能测试:制作混凝土抗冻试件,在规定条件下进行抗冻试验。

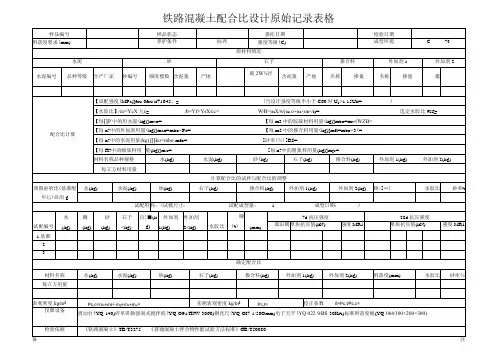

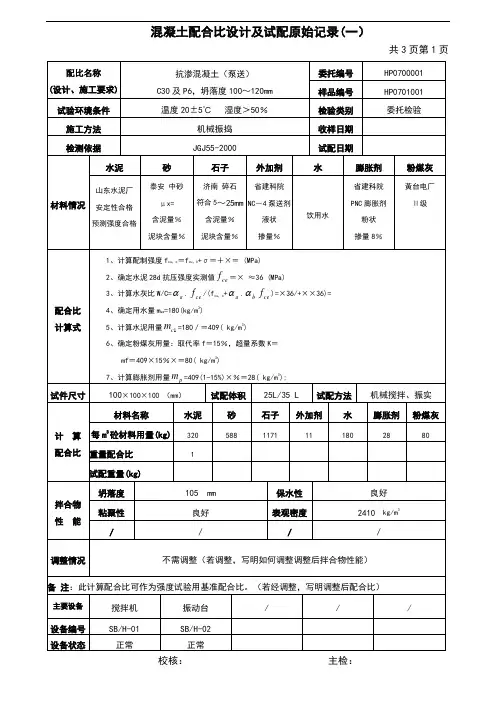

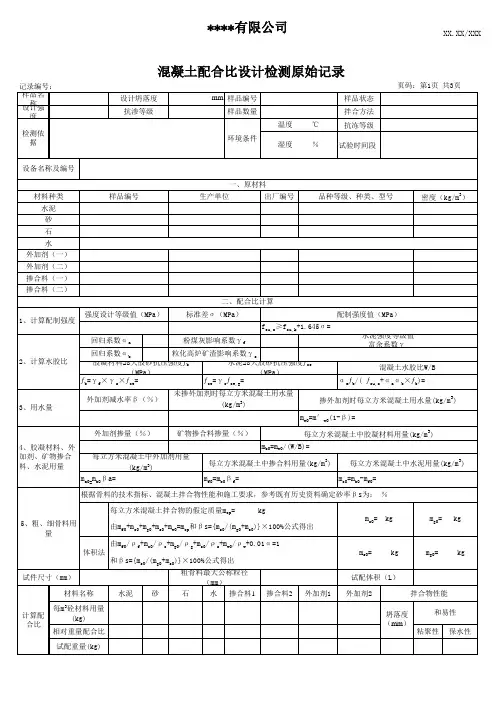

混凝土配合比设计原始记录(一)

共页第页

样品名称委托编号

强度等级坍落度

检测依据环境条件温度℃湿度%

使用设备设备

编号

设备状态材料情况

材料名称生产厂牌、地址品种、规格、等级主要技术指标实测结果水泥

砂

石 1

石 2

水

掺合料

外加剂 1

外加剂 2

配合比计算

B

1

基准配合比:

假重:kg/ m3

一、配置强度计算:ƒ

c u,o ≥ƒ

c u,k

+1.645σ≥(MPa)

标准差σ=

二、水胶比计算:W/B=

三、用水量::kg/m3;

四、混凝土外加剂用量kg/m3;

五、胶凝材料用量kg/m3;

六、矿物掺合料用量kg/m3;

七、水泥用量m

c o

:kg/m3;

八、砂石总量计算(重量法)

九、砂率β

s

= %;

十、砂子用量:kg/m3;

十一、石子用量:kg/m3

记录说明

校核:主检:检测日期:

混凝土配合比设计原始记录(二)

混凝土配合比设计原始记录(三)

校核:主检:检测日期:。

混凝土配合比正交设计实验1 概述某高速铁路施工,工程中使用的混凝土大约在6000万方,在施工中如果把工期定为2.5年,那么每年的混凝土总用量大约达到2400万方,由此可见,对制造混凝土所需的原材料的需求是巨大的。

《铁路混凝土结构物设计规范》不仅仅要求建设铁路所需的混凝土方面的结构物必须要以耐久性为出发点进行设计,同时还必须要满足在使用的年限与耐久性方面的要求。

所以,在这个前提要求下,建造该高铁所需要的混凝土,它的混合比的设计就要满足具有高性能方面的混凝土的需求。

在具有高性能的混凝土配合比方面的设计,大家一直都没有一个全部都认可的设计方式,没有一个具有指导性的原则。

但是材料和具有高性能的混凝土在性能方面的指标之间并不简简单单的只是纯粹线性关系。

由于很多因素的影响,混凝土的性能可以随着材料的性能的不相同和掺量的变化而改变的规律很难被找到和应用。

运用正交表安排具有多種因素影响的实验,不仅在理论上还已经在应用中被证明了是一个比较科学合理的方法。

它的优点显而易见,就是从很多种不同的实验所需的条件中,选择出具有代表性的若干个实验。

而通过这些具体的实验,就能够得到相对较多的资料和信息。

其次,再对从实验中所得到的结果进行记录和分析,最终使我们得到它们中间最好、最适合或者比较适合的实验方法。

地方性,大宗性和不确定性是建造铁路工程所需原材料的三大特点,在混凝土的原材料供应方面,有很多的商家,他们产品的质量也各不相同,尤其是在地材的确定和使用方面上,会从头到尾的出现在整个工程中。

由于正交设计的实验具有均衡的分散性和整齐的可比性,我们对用混凝土预制梁体和箱梁的配合比所涉及到的原材料,在其选择确定上,要运用正交设计的相关试验方式,以期望能够从混凝土出机时的性能,耐久性和强度等的综合指标进行考虑,最后可以比较快速的从各不相同的原始材料当中找到比较适合具有高性能混凝土所需要的外加剂,细、粗骨料,从而运用于施工的指导工作2 正交设计的试验方法2.1 试验原材料。