《》课程教学大纲-上海大学

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:3

上海师范大学课程教学大纲模板(2020年8月修订)《××××》课程教学大纲一、教师或教学团队信息(填写说明:填入负责、参与教学大纲研制和承担课程教学的教师信息。

)二、课程基本信息(填写说明:1.课程类别在相应的方框内打勾。

2.特殊课程类型指需要特别说明的课程属性,如混合式课程、教师教育课程、创新创业课程、双语课程、新生研讨课、劳动课程、社会实践课程等。

3.线上学时指具有明确学习要求,由学生自主安排学习时间完成教师在课程平台中布置的学习任务需要的学时。

学生用于线上学习的学时和线下教师面授指导学习的学时相加应等于总学时。

符合学校线上课程标准的课程,可以设定少量线下面授学时。

线下教学课程可以不设线上学时。

学校鼓励教师开设线上线下混合课程。

4.授课对象指课程面向修读学生的专业和年级。

)课程名称(中文):课程名称(英文):课程类别:□通识必修课□通识选修课□大类平台课□专业必修课□专业方向课□专业拓展课□实践性环节特殊课程类型:周学时:线上学时:线下面授学时:总学时:学分:先修课程:授课对象:大纲制定日期:三、课程简介(填写说明:阐述课程在实现毕业要求中的作用,课程在专业知识体系中的位置,课程主要内容及知识结构。

课程学习对学生专业成长具有的价值。

教师对学生投入课程学习的要求和希望。

)四、课程目标(填写说明:1.课程目标应体现课程思政的育人追求。

2.专业课程根据专业人才培养毕业要求指标点的要求制定课程目标。

3.通识教育必修课程应面向修读专业和学生,根据国家相关专业类认证的毕业要求,研究、分解指标点,制定课程目标,落实毕业要求,并与听课学院、专业充分沟通,满足培养需求。

4.通识教育选修课程应立足学校办学定位,对接各专业类国家认证标准毕业要求的通用能力和素养,制定课程目标。

4.一门课程高支撑承担毕业要求指标点的任务不宜多于3个,一门课程的目标不宜多于4个。

5.课程目标要明确通过课程学习,学生应获得的核心知识和技能,应形成的具体能力和素养。

![上海大学2011年《微积分A1》课程教学大纲[新版]](https://uimg.taocdn.com/1432c3c8da38376baf1fae53.webp)

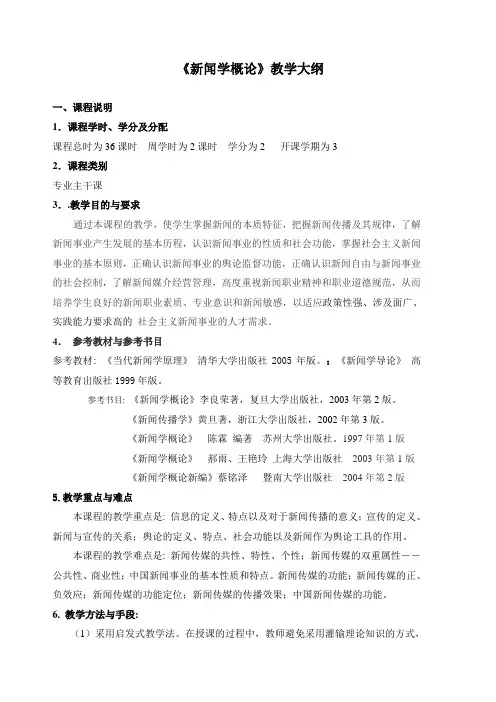

《新闻学概论》教学大纲一、课程说明1.课程学时、学分及分配课程总时为36课时周学时为2课时学分为2 开课学期为32.课程类别专业主干课3..教学目的与要求通过本课程的教学,使学生掌握新闻的本质特征,把握新闻传播及其规律,了解新闻事业产生发展的基本历程,认识新闻事业的性质和社会功能,掌握社会主义新闻事业的基本原则,正确认识新闻事业的舆论监督功能,正确认识新闻自由与新闻事业的社会控制,了解新闻媒介经营管理,高度重视新闻职业精神和职业道德规范,从而培养学生良好的新闻职业素质、专业意识和新闻敏感,以适应政策性强、涉及面广、实践能力要求高的社会主义新闻事业的人才需求。

4.参考教材与参考书目参考教材:《当代新闻学原理》清华大学出版社2005年版。

:《新闻学导论》高等教育出版社1999年版。

参考书目: 《新闻学概论》李良荣著,复旦大学出版社,2003年第2版。

《新闻传播学》黄旦著,浙江大学出版社,2002年第3版。

《新闻学概论》陈霖编著苏州大学出版社。

1997年第1版《新闻学概论》郝雨、王艳玲上海大学出版社2003年第1版《新闻学概论新编》蔡铭泽暨南大学出版社2004年第2版5.教学重点与难点本课程的教学重点是: 信息的定义、特点以及对于新闻传播的意义;宣传的定义、新闻与宣传的关系;舆论的定义、特点、社会功能以及新闻作为舆论工具的作用。

本课程的教学难点是: 新闻传媒的共性、特性、个性;新闻传媒的双重属性――公共性、商业性;中国新闻事业的基本性质和特点。

新闻传媒的功能;新闻传媒的正、负效应;新闻传媒的功能定位;新闻传媒的传播效果;中国新闻传媒的功能。

6. 教学方法与手段:(1)采用启发式教学法。

在授课的过程中,教师避免采用灌输理论知识的方式,而是采用提问和分析的方式,循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论,再由教师总结、答疑,做到深入浅出、留有余地,给学生深入思考和进一步学习的空间,同时也提高了学生的学习主动性。

高等数学(专科)教学大纲上海大学夜大学课程教学大纲学院:课程编号课程名称(中文)高等数学E (一~三)课程基本情况1.学分:15 学时:150 (课内学时:150 实验学时:0 )2.课程性质:(注1)基础课3.适用专业:工类各专业适用对象:(注2)专科生4.先修课程:中学初等数学5.首选教材:李心灿编《高等数学》(专科使用)高教出版社二选教材:同济大学高等数学教研室编《高等数学》第四版参考书目:6.考核形式:(注3)闭卷笔试、半开卷笔试、开卷笔试课程教学目的及要求(注5)目的:高等数学是成人高等教育专科重要的基础理论课之一。

通过本课程的学习,使学生获得微积分、空间解析几何、级数及常微分方程的基础知识和常用的运算方法。

通过各教学环节逐步培养学生分析问题和解决问题的能力。

为学习后继课程及今后的专业工作奠定必要的数学基础。

要求:1 要正确了解和理解以下概念:函数、极限、连续性、导数、微分、偏导数、全微分、函数的极值。

不定积分、定积分、二重积分、三重积分、无穷级数的敛散性、有关空间解析几何及常微分方程的基本概念。

2 要了解和掌握下列基本理论、基本定理和公式:基本初等函数的性质及图形,基本初等函数的导数公式,微分中值定理(罗尔定理、拉格朗日定理),不定积分基本公式,变上限积分及其求导定理、牛顿-莱伯尼兹公式,偏导数的几何意义,极值存在的必要条件,几何级数和P 级数的收敛性,级数敛散性的判定条件,直线与平面的方程,典型的二次曲面、二阶线性常微分方程解的结构。

3掌握下列运算法则和方法:求函数和数列极限的方法与运算法则,导数和微分的运算法则,复合函数求导法,初等函数一阶、二阶导数的求法,用导数判断函数的单调性及求极值方法,多元函数复合函数的偏导数求法,不定积分、定积分的换元与分部积分法,正项级数的比值审敛法,求幂级数的收敛半径和收敛区间,函数展开成幂级数的间接展开法,一阶变量可分离变量微分方程的求解,二阶常系数线性微分方程的解法。

《无机化学B 》教学大纲Inorganic chemistry teaching program课程编号01064003-004 周学时数:3,3 总学时数:60一课程基本情况无机化学B课程的教材近几年使用化学工业出版社出版,由朱裕贞、顾达、黑恩成等编写的《现代基础化学》。

本大纲根据教育部教改精神,结合我校材料科学与工程学院、环境与化学工程学院等相关专业的实际需要制定,按总学时数为60进行课堂教学。

二课程教学目的及要求本课程是上海大学材料学院和环化学院等近化学类专业本科生一门必修的重要基础课。

通过本课程的学习,使学生获得大纲所规定内容的基本知识、基本理论、基本运算和重要化学反应方程式书写的技能,为培养合格的工科本科生提供必要的无机化学知识,同时为后继课程打好基础。

本课程在传授知识的同时,通过各教学环节逐步培养学生具有理论思维、观察思考、数据运算以及自学的能力,此外还注意培养学生综合运用所学知识分析问题解决问题的能力。

逐渐完成中学到大学在学习方法上的过渡,使学生在听课、查阅参考书,自学等方面有一个突跃。

本课程的内容分两大部分:第一部分为化学学科的基础理论,阐述无机化学的各项基本原理;如物质存在的形态、物质结构、热力学、动力学四大平衡的知识,为后继课程及化学实验打下理论基础;第二部分为元素化学,在基础理论的指导下讲授周期表中各族元素和化合物的基本性质,反应规律,制备和重要应用,同时充分注意无机化学原理在其中的应用,两大部分均重视联系生产和科研实际,以期学生在学以致用方面得到智能锻炼。

三教学内容、学时分配绪论(1学时)化学研究的对象和内容无机化学的发展状况如何学好无机化学第一章原子结构和元素周期律(6学时)氢光谱、玻尔理论和原子的量子力学模型(微粒的波粒二象性、原子轨道和电子云及其图象、量子数)多电子原子的能级、核外电子排布的规则、原子的电子层结构与元素所在周期、族、区的关系原子半径、电离能、电子亲合能和电负性的意义及其在周期表中的变化趋势第九章电化学基础和氧化还原平衡(8学时)氧化还原的基本概念、氧化还原反应方程式的配平原电池、电极电势的产生和测定能斯特方程的有关计算、电极电势的应用电动势与ΔrGm及K的关系元素电势图的意义及其应用。

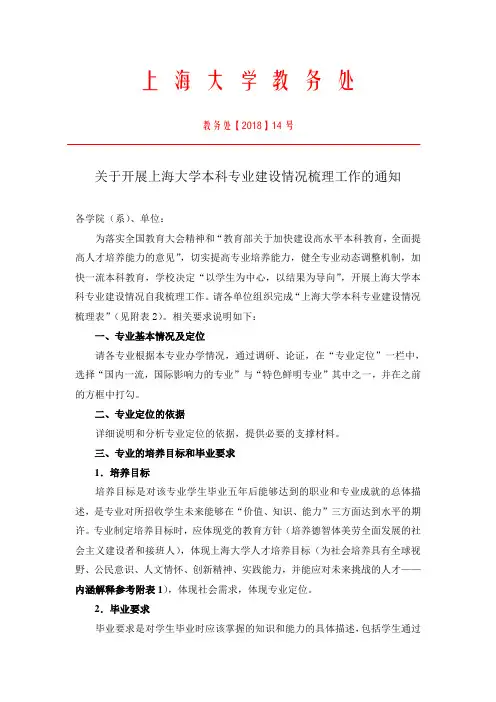

上海大学教务处教务处【2018】14号关于开展上海大学本科专业建设情况梳理工作的通知各学院(系)、单位:为落实全国教育大会精神和“教育部关于加快建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力的意见”,切实提高专业培养能力,健全专业动态调整机制,加快一流本科教育,学校决定“以学生为中心,以结果为导向”,开展上海大学本科专业建设情况自我梳理工作。

请各单位组织完成“上海大学本科专业建设情况梳理表”(见附表2)。

相关要求说明如下:一、专业基本情况及定位请各专业根据本专业办学情况,通过调研、论证,在“专业定位”一栏中,选择“国内一流,国际影响力的专业”与“特色鲜明专业”其中之一,并在之前的方框中打勾。

二、专业定位的依据详细说明和分析专业定位的依据,提供必要的支撑材料。

三、专业的培养目标和毕业要求1.培养目标培养目标是对该专业学生毕业五年后能够达到的职业和专业成就的总体描述,是专业对所招收学生未来能够在“价值、知识、能力”三方面达到水平的期许。

专业制定培养目标时,应体现党的教育方针(培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人),体现上海大学人才培养目标(为社会培养具有全球视野、公民意识、人文情怀、创新精神、实践能力,并能应对未来挑战的人才——内涵解释参考附表1),体现社会需求,体现专业定位。

2.毕业要求毕业要求是对学生毕业时应该掌握的知识和能力的具体描述,包括学生通过本专业学习所掌握的知识、能力和素养。

培养目标能否达成,很大程度上取决于专业毕业生毕业时所具备的能力,即毕业要求。

专业必须有明确、公开、可衡量的毕业要求,毕业要求应能支撑培养目标的达成。

所谓“明确”,是指专业应当准确描述本专业的毕业要求,并通过指标点分解、明确毕业要求的内涵(请填写附表2-1)。

所谓“公开”是指毕业要求应作为专业培养方案中的重要内容,通过固定渠道予以公开,并通过研讨、宣讲和解读等方式使师生知晓并具有相对一致的理解。

所谓“可衡量”,是指学生通过本科阶段的学习能够获得毕业要求所描述的能力(可落实),且该能力可以通过学生的学习成果和表现判定其达成情况(可评价)。