初中生物心脏ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:6.08 MB

- 文档页数:33

第三节输送血液的泵──心脏

一、设计思路

《输送血液的泵──心脏》是初中生物学中知识点多且生理过程复杂的课题。

尽管学生对心脏具有一定的生活经验和初步的感性认识,但学生所具有的知识和经验仅仅是感性的,有些是零碎、片面的,甚至是不科学的。

本节课的教学,教师将充分挖掘学生自身的知识、直接经验等重要的课程资源,遵循学生的认知规律,精心创设问题情景,设置系列思考题,激发学生的求知欲望,激活学生进一步探究所需要的经验和知识,使学生通过观察、实验,以分组合作的学习方式,在主动探索和合作交流的过程中,自主构建心脏的结构和功能等有关知识。

重点:描述心脏的结构和功能。

难点:

1. 描述心脏的结构。

2. 描述心脏的工作过程。

三、教学目标

知识目标

1. 说出心脏的位置和形态。

2. 描述心脏的结构和功能。

3. 描述心脏的工作过程。

能力目标

1. 进一步培养、提高学生的观察、实验等探究能力。

2. 培养学生发现、分析解决问题的能力以及合作学习的能力。

3.培养学生运用己有的知识和经验构建新知识并进行创新的能力。

情感态度价值观目标

1.进一步强化生物体结构与功能相适应的生物学观点。

2.加强学生进行体育锻炼的思想意识。

四、教学过程。

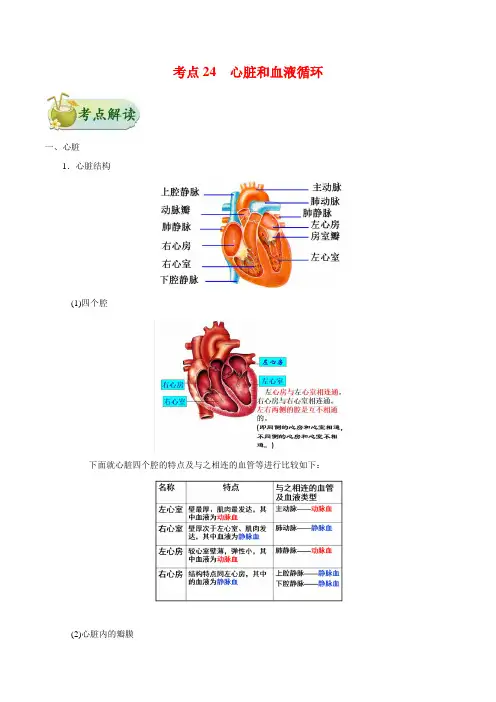

考点24 心脏和血液循环一、心脏1.心脏结构(1)四个腔下面就心脏四个腔的特点及与之相连的血管等进行比较如下:(2)心脏内的瓣膜①分类房室瓣:位于心房和心室之间的瓣膜(只能向心室开)动脉瓣:位于心室与动脉之间的瓣膜(只能向动脉开)②特点:只能向一个方向开。

③作用:防止血液倒流,保证血液只能朝一个方向流动——心房→心室→动脉。

2.心脏工作示意图二、血液循环1.血液循环包括体循环和肺循环两条途径,二者同时进行,在心脏处汇合成一条完整的循环途径,为人体各个组织细胞不断地送来氧气和养料,又不断地运走二氧化碳等废物。

2.体循环和肺循环的途径不同,结果相反。

(1)体循环①途径:左心室→主动脉→各级动脉→全身毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。

②结果:动脉血变成了静脉血(含氧较少颜色暗红)。

(2)肺循环①途径:右心室→肺动脉→肺部的毛细血管网→肺静脉→左心房。

②结果:静脉血变成了动脉血(含氧较多颜色鲜红)。

血液循环歌诀胸中左下一颗心,拳大心肌似桃形;上房下室左右反,房静室动要记清;瓣膜协作把血泵,保证方向向前行;体循一致肺循反,交叉循环使命完;左室右房体循环,右室左房肺循环;左动右静有规律,相连血管亦不变。

考向一心脏的结构1.如图为心脏工作示意图,下列叙述错误的是()A.②为肺动脉,流的是静脉血B.③为左心室,心肌壁最厚C.④为右心室,是体循环的起点D.图中房室瓣关闭,血液从心室流向动脉【答案】C【解析】解:A、由分析可知图中②是肺动脉,里面流静脉血,A正确;B、心脏主要由心肌构成。

它有4个空腔,分别叫作左心房、左心室、右心房、右心室。

心房在上,心室在下,而且左心房只和左心室相通,右心房只和右心室相通,左右心房和左右心室之间都是不相通的。

在心脏的4个腔中,左心室的肌肉壁最厚。

B正确。

C、④为右心室,是肺循环的起点,C错误;D、图中房室瓣关闭,动脉瓣打开,血液从心室流向动脉,D正确。

故选:C。

2.如图为人的心脏解剖示意图,下列叙述正确的是()A.心脏的四个腔ABCD中,肌肉壁最厚的是BB.血管①②④内流静脉血;血管③⑤内流动脉血C.AB间和CD间的房室瓣,将心脏分隔成左右不相通的两个部分D.D收缩,动脉瓣打开,血液流向血管⑤【答案】B【解析】解:A、心脏的四个腔ABCD中,肌肉壁最厚的是D左心室,输送血液路线长,压力大。

初中生物知识点梳理之心脏的工作示意图心脏的工作原理

(1)当左心房收缩时,心房内的压力高于心室内的压力,心房内的血液冲开房室瓣,分别进入左右心室。

此时,两侧的动脉瓣是关闭的。

(2)接着,两个心房开始舒张,两个心室收缩,心室内压力超过心房内压力,这时,房室瓣被血液推动而关闭,使血液不能倒流入心房。

随着心室的进一步收缩。

心室内压力继续上升,当心室内压力超过动脉压时,血液就冲开动脉瓣射入动脉。

(3)随后,心室舒张,心室内压力迅速下降,当心室内压力低于动脉压时,动脉内的血液流入半月形的动脉瓣口袋中,而使动脉瓣关闭,阻止动脉内的血液倒流入心室。

随着心室进一步舒张,心室内压力继续下降,当心室内压低于心房内压力时,心房内的血液冲开房室瓣进入心室,随后,心房和心室都处于舒张状态,此时,房室瓣开放着,而动脉瓣关闭着。

这时.血液从静脉流入心房和心室。

心脏就这样不停地收缩和舒张,推动血液在血管内循环流动。

初中生物“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学——以《输送血液的泵——心脏》为例摘要:“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学模式即平面示意图到三维立体微课视频再到立体实物模型最后上升到概念模型的教学模式。

该教学模式能有效突破初中生物学中结构性知识点的教学,有利于学生对结构的深刻记忆和理解,提升学生空间思维能力,培养生物学学科核心素养。

关键词:多维度模型;教学模式;初中生物“模型”即模拟原型(所研究对象的结构形态或运动形态)。

模型是人们为了某种特定目的而对认知对象作出的概括性描述,是对复杂事物的一种简化处理:是主体为了研究对象而使用的工具或手段,也是研究客体的替代物1。

多维度的模型综合运用能更好辅助教学,提高学生的科学探究能力和科学素养。

1“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学模式“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学模式,即从“二维的平面结构示意图,到三维动态、立体的视频微课演示,再提升到实物立体模型,最后提升思维归纳为概念模型”的教学模式。

在初中生物学教学中,认识结构的知识点教学为重点内容。

要求学生要掌握该结构各部分名称和功能,形成结构与功能相适应的生物学观点。

而对结构性知识点的教学,往往仅以教材上的结构示意图开展,学生对结构的认知较为单一、生硬。

“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学模式能有效突破初中生物学中“结构性知识点”的教学。

2教学实践以人教版七年级下册第四章第三节《输送血液的泵——心脏》一节“认识心脏的结构和功能”为例,阐述“二维-三维-立体-概念”多维度模型教学模式突破结构性知识点教学的探索。

2.1 教材分析《输送血液的泵——心脏》一节安排在认识血液和血管后。

本节要求观察心脏结构,将结构与功能建立联系,引导学生思考:心脏结构与其作为血液流动的动力来源的功能相适应的特点;心脏结构与血液循环的功能相适应的特点。

2.2 教学过程2.2.1 平面结构示意图建立初步认知课本上对心脏的结构有全面的“心脏结构示意图”,请学生观察教材插图,从二维平面的角度初步认识心脏的大致结构,引导学生观察示意图中的标示。