电 化 学 - 厦门大学化学化工学院

- 格式:ppt

- 大小:2.34 MB

- 文档页数:4

厦大化学到底有多牛?!4.6谨以此文祝厦大和厦大化院95岁生日快乐!世人知厦大,多因垂涎其美色。

殊不知,其学术能力,亦非寻常!且不论众所周知、令人望而生畏的会计之类,须知厦大在化学和纳米领域,也是名副其实的“南方之强”!2011年,Nature网站对厦门大学做出了如下评价:厦门大学已经成为中国化学的领跑者!推荐阅读:专访厦大23位杰青!那么,厦门大学的化学到底有多强?来看看下面这组数据:根据厦门大学化学化工学院官网的介绍,厦门大学化学化工学院现有全职院士9人,千人5人,长江6人,杰青19人,青千7人,2人入选国际电化学会会士,4人入选英国皇家化学会会士。

国家自然科学基金委创新研究群体4个,教育部创新团队4个。

下辖能源材料化学协同创新中心(2011计划)、固体表面物理化学国家重点实验室、醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室、新能源汽车动力电源技术国家地方联合工程实验室、谱学分析与仪器教育部重点实验室、电化学技术教育部工程研究中心(数据截至2016年2月29日)。

这个阵容到底有多强大,大家不妨去自己认为最顶级的几个研究单位比对一下。

厦大化院九位中科院院士自2007年以来,厦门大学化学化工学院在“Science”、“Nature”及其子刊发表了多篇学术论文,包括2007年、2014年在“science”发表论文2篇,2010年在“Nature”上发表论文1篇,在“Nature Chemistry”、“Nature Communication”、“Nature Nanotechnology”、“Nature Materials” 和“Nature Protocols”上分别发表论文4篇、8篇、1篇、1篇和1篇。

发表化学论文数排名在国际前20-50名(截至2012年)化学学科Science/Nature及其子刊论文数(以第一署名单位为准,2007-2012年)排序大学ScienceNatureNature 子刊总篇数1厦门大学11682北京大学553复旦大学334中国科大224清华大学224南开大学227中山大学117浙江大学11。

电化学氟化石墨烯的原位拉曼光谱研究钟锦辉1,蔡伟伟2,任斌1,*1厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,厦门,3610052厦门大学物理系,厦门,361005*Email: bren@石墨烯是零带隙的半导体材料,需打开其带隙以扩展其应用范围。

实验1与理论2的研究都发现对石墨烯进行氟化可打开其带隙。

目前氟化石墨烯的方法条件苛刻且难以控制氟化程度。

我们发展了电化学氟化石墨烯的方法,原位电化学-拉曼光谱研究表明石墨烯在高电位下可被氟化。

以石墨烯为工作电极(WE),铂为对电极(CE),饱和甘汞电极(SCE)为参比电极(RE),在0.2 M NaF 溶液中进行现场电化学拉曼光谱研究。

在纯净的石墨烯上没有观察到缺陷峰(D)。

在NaF溶液中,施加电位后D峰出现(~0.9 V vs. SCE)且强度随电位正移而逐渐增强,可能是由于石墨烯在NaF溶液中发生了氟化。

通过对反应条件(电化学电位及反应时间)的调控有望控制石墨烯的氟化程度进而调控其电子性质与电化学活性。

关键词:石墨烯;氟化;电化学;拉曼光谱参考文献[1] Robinson, J. T.; Burgess, J. S.; Junkermeier, C. E. et al. Nano Lett.2010, 10: 3001.[2] Leenaerts, O.; Peelaers, H.; Hernández-Nieves, A. D. et al. Phys. Rev. B2010, 82: 195436.Electrochemical fluorination of graphene as probed by in-situelectrochemical Raman spectroscopyJin-Hui Zhong1, Weiwei Cai2, Bin Ren1,*1State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, 3610052Department of Physics, Xiamen University, Xiamen, 361005Graphene is a zero band gap semiconductor with unique structural and electronic properties. Inducing a gap in graphene is crucial for its application as electronic devices. Functionalization of graphene, such as fluorination, is an effective way to open a gap. However, the existing methods for the fluorination of graphene involve either critical chemical conditions or high temperatures. Here we demonstrate that graphene could be fluorinated effectively under a mild electrochemical condition, as probed by in-situ electrochemical Raman spectroscopy.The Raman spectroelectrochemistry measurement was carried out in a three-electrode cell, in which graphene was used as the working electrode (WE). Pt wire and saturated calomel electrode (SCE) were used as the counter electrode (CE) and reference electrode (RE), respectively. The absence of defect (D) peak indicates the high quality of the pristine graphene sample. The D band appears when a potential of ~0.9 V (vs. SCE) was applied on graphene in a solution of 0.2 M NaF, suggesting the graphene may be fluorinated under high potential. The intensity of D band increases with increasing positive potential, thus by tuning the applied potential we may be able to control the degree of fluorination and finally tune the electronic properties and electrochemical activity of graphene.。

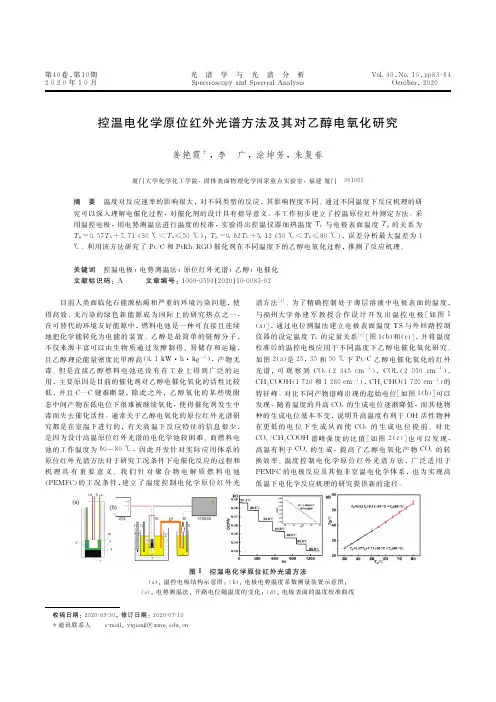

第40卷,第10期 光谱学与光谱分析Vol.40,No.1 0,pp8 3-8 42 0 2 0年1 0月 Spectroscopy and Spectral Analysis October,2020 控温电化学原位红外光谱方法及其对乙醇电氧化研究姜艳霞*,李 广,涂坤芳,朱复春厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,福建厦门 361005摘 要 温度对反应速率的影响很大,对不同类型的反应,其影响程度不同。

通过不同温度下反应机理的研究可以深入理解电催化过程,对催化剂的设计具有指导意义。

本工作初步建立了控温原位红外测定方法。

采用温控电极,用电势测温法进行温度的校准,实验得出控温仪器加热温度Th与电极表面温度TS的关系为TS=0.57Th+7.71(30℃<Th≤50℃);TS=0.62Th+5.12(50℃<Th≤80℃),误差分析最大温差为1℃。

利用该方法研究了Pt/C和PtRh/RGO催化剂在不同温度下的乙醇电氧化过程,推测了反应机理。

关键词 控温电极;电势测温法;原位红外光谱;乙醇;电催化文献标识码:A 文章编号:1000-0593(2020)10-0083-02 收稿日期:2020-03-30,修订日期:2020-07-10 *通讯联系人 e-mail:yxjiang@xmu.edu.cn 目前人类面临化石能源枯竭和严重的环境污染问题,使得高效、无污染的绿色新能源成为国际上的研究热点之一,在可替代的环境友好能源中,燃料电池是一种可直接且连续地把化学能转化为电能的装置。

乙醇是最简单的链醇分子,不仅来源丰富可以由生物质通过发酵制得、易储存和运输,且乙醇理论能量密度比甲醇高(8.1kW·h·kg-1),产物无毒。

但是直接乙醇燃料电池还没有在工业上得到广泛的运用,主要原因是目前的催化剂对乙醇电催化氧化的活性比较低,并且C—C键难断裂,除此之外,乙醇氧化的某些吸附态中间产物在低电位下很难被继续氧化,使得催化剂发生中毒而失去催化活性。

电化学微/纳米加工技术张杰;贾晶春;朱益亮;韩联欢;袁野;时康;周剑章;田昭武;田中群;詹东平【摘要】介绍电化学微/纳米加工技术,特别是厦门大学电化学微/纳米加工课题组建立起来的约束刻蚀剂层技术,旨在让广大师生了解这一特种加工技术,共同促进我国电化学微/纳米加工技术的研究及产业化进程。

【期刊名称】《大学化学》【年(卷),期】2012(027)003【总页数】8页(P1-8)【关键词】微/纳米加工技术;电化学微/纳米加工;约束刻蚀剂层技术【作者】张杰;贾晶春;朱益亮;韩联欢;袁野;时康;周剑章;田昭武;田中群;詹东平【作者单位】厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005;厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005【正文语种】中文【中图分类】O646随着近年来微电子、微/纳机电系统、现代精密光学系统、微全分析系统等高科技产业的迅猛发展,对微/纳米加工技术的要求也越来越高[1-2]。

一方面,传统的微/纳米加工技术存在着工具磨损、刚性、热效应等问题;另一方面,电火花、激光束、电子束加工等非传统微/纳米加工技术也难以避免热效应[3-5]。

电化学微/纳米加工技术无热效应,而且具有精度可控、去除率高、加工效率高、环境友好等优点。

物理化学(材料化学专业)(physical chemistry)目的和要求物理化学是化学科学的理论基础,是化学、化工、材料化学专业本科生的主干课程。

物理化学课程在化学化工教学计划的各自然科学理论课程中,居于承上启下的枢纽地位。

通过本课程的教学,应使学生在系统地掌握物理化学基本知识的同时,进一步提高自学能力和独立工作的能力,并学会用辩证唯物主义的观点和逻辑思维去认识化学变化的本质,学习前人提出问题和解决问题的思路和方法。

培养学生严谨的科学态度,理论联系实际的优良学风和勇于创新的科学素质。

本课程的教学内容包括:化学热力学及其在多组分系统中、相平衡和化学平衡中的应用,化学动力学、统计势力学初步、界面化学基础、电化学、胶体化学等。

具体要求如下:(1)化学势力学:主要让学生掌握热力学的三大基本定律及其在多组分系统、相平衡、化学平衡等方面的应用。

掌握界面热力学,可逆电池热力学及胶体化学中的热力学知识。

(2)化学动力学:掌握化学反应的速率和机理问题。

了解温度、压力和催化剂等外界条件对反应速率的影响,了解界面相的传递性质和反应性质。

初步掌握均相和多相催化原理。

(3)统计热力学:具备一些基本的统计热力学知识如玻尔茨曼统计、配分函数的意义。

掌握从分子配分函数及自由能函数表计算简单气相反应平衡常数及理想气体的热力学函数。

基本内容及学时分配课内学时 100 学分5′一、气体的PVT性质(讲授4学时)1.理想气体状态方程2.实际气体状态方程3.气体的液化和临界状态,超流态介绍。

4.对应态原理与压缩因子图及其应用二、热力学第一定律(讲授8学时,习题课2学时)1.热力学概论:热力学内容、方法、特点及发展简史。

2.基本概念:系统与环境、平衡态与热力学平衡、状态与状态函数、广度量与强度量。

3.热力学第一定律:文字表述及数学式、内容及焓、热与功、功与可逆过程、功的计算。

4.热容和热:恒容热容(C v)和恒压热容(C p)、C p与C v的关系、热容与温度关系、平均热容、恒容热和恒压热、PVT变化过程热的计算。

厦门大学化学系1986级/1990届校友倡议书饮水思源,回报母校亲爱的厦门大学化学系、化学化工学院校友:也许您毕业于久负盛名的化学系,也许你曾就读于化工系(1991年建系)、材料系(1996年建系,2007年独立建院为材料学院)或化学生物系(2006年建系)。

但我们共同拥有一个称号――厦门大学化学化工学院校友。

曾记否,芙蓉园里那一次次的凤凰花开点缀着我们的青春岁月;曾记否,南普陀的暮鼓晨钟伴随着我们琅琅的读书声;曾记否,恩师的教诲和同窗的情谊陪伴着我们事业前进的征途。

厦大化院是我们事业发展的摇篮,我们就像蒲公英的种子,无论飞到哪里,都不会忘记这片永远的精神家园。

化院“和而不同,卓尔不群”的优良学风一直是激励我们“自强不息、止于至善”的巨大精神力量。

明年,母校化学学科将迎来创办90周年华诞。

经过近九十年的风雨历程,在校主陈嘉庚先生伟大精神和崇高人格感召下,在刘树杞、卢嘉锡等一代又一代科学家和教育家的辛勤耕耘下,学院已成为学术研究氛围浓厚、学科办学基础扎实、教学科研成果突出、师资人才梯队健全的化学化工教育科研机构,在国内外享有盛誉。

欣闻学院为缅怀厦门大学化学学科第一位教授和化学系第一任系主任刘树杞教授创办化学学科、培养化学化工人才的历史功绩,为促进母校化学化工学科的人才培养和学科建设,拟发起设立“刘树杞教育发展基金”(Shoo-Tze Leo Chemistry Fund of XMU),我们1986级/1990届全体同学借毕业20周年返校聚会之机,谨向海内外历届学长、校友发出为“刘树杞教育发展基金”捐款的倡议。

“刘树杞教育发展基金”的设立与发展壮大,将为各位学长、校友提供一个回馈化院和母系培养的平台,也是继承嘉庚精神的具体体现。

饮水思源,回报母校。

无论形式,不论数额,每一份捐赠都饱含着您对母院和恩师的回报和感恩。

我们作为倡议人,将厉行节约,从简办会,把毕业20周年聚会的结余经费悉数捐献给“刘树杞教育发展基金”,作为我们年级全体同学向“刘树杞教育发展基金”的首批捐款,同时也向母校化学学科创办90周年庆典献礼。

希瓦氏菌在双槽式微生物燃料电池中同时产电与脱色的研究及应用倪超;陈博彦;吴意珣;卢英华【摘要】采用厦门本土产电菌希瓦氏菌(Shewanella xiamenensis BC01),在染料脱色的刺激产电条件下,比较应用其微生物燃料电池的可能性.在补强能源基质的条件与海生菌肉汤配方进行产电驯化作用,量化评估生物膜形成的产电与脱色的优劣,经由交流阻抗图谱获得产电机制.在不同培养基条件下,量化希瓦氏菌的稳定电压及优化条件,并推论高盐条件下电导、溶液电阻、产电模式及机制.结果表明,最高输出电压随着周期数增加而趋于稳定,其平均电压为278.9 mV,溶液电阻为30.73 Ω,电荷转移电阻为176Ω/cm2;在一个运行周期内,希瓦氏菌均能在每个周期内完全脱色,最大比生长速率(SGR)为0.778 4 h-1,最大比脱色速率(SDR)为82.63 mg/(L·h),且微生物的染料脱色和生物产电两者彼此为竞争关系;随着电极间距的增大,希瓦氏菌微生物燃料电池的电导和盐度均不断地上升,发现电极间距在12.4 cm为最佳,希瓦氏菌的最适pH范围是5.3~7.0.研究希瓦氏菌在双槽式微生物燃料电池中的性能有利于同时产电与处理染料,此点对染料废水污染处理同时能源回收再利用确实具有永续发展的实质意义.【期刊名称】《厦门大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(053)003【总页数】9页(P404-412)【关键词】希瓦氏菌;双槽式微生物燃料电池;染料脱色【作者】倪超;陈博彦;吴意珣;卢英华【作者单位】厦门大学化学化工学院,福建厦门361005;台湾宜兰大学化工与材料工程学系,台湾宜兰26047;厦门大学化学化工学院,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,福建厦门361005【正文语种】中文【中图分类】TK6;TM911.45希瓦氏菌属(Shewanella)最早被 MacDonell[1]发现,属于革兰氏阴性菌,兼性厌氧菌,呈棒状.大部分希瓦氏菌来源于海洋,少部分是由废水、沉淀物和腐殖物中筛选而来,希瓦氏菌属包含了超过40个的希瓦氏菌种.希瓦氏菌能将有机物转换成能量,目前逐渐在医学、环境科学、电化学、海洋生物学等多个领域受到重视,国内外对其研究主要集中在生理功能方面.已有研究报道,希瓦氏菌易于适应环境,适用于处理废水、高密度产电和研究病原体特征的生物学功能.希瓦氏菌由于其呼吸类型多样性已成为最重要的产电微生物之一.Shewanella putrefaciens最早被韩国科学家Kim等[2]发现,研究表明,在没有氧化还原介体的环境中,S.putrefaciens能够氧化乳酸产电.Kim 等[3]采用循环伏安法(CV)对 S.putrefaciens IR21的电化学活性进行研究,并以其为催化剂;发现不用氧化还原介体,直接加入燃料后,电池电势有明显提高,S.putrefaciens IR21的电势可达0.15V;当负载为1kΩ的电阻时,最大电流为0.04 mA.此外,Ringeisen等[4]发现S.oneidensis DSP10在微型燃料电池装置中产生电能.Gorby等[5]在S.putrefaciens MR-1产电时发现了纳米导线,并且适用于无介体的微生物燃料电池(MFC),位于细胞膜外的细胞色素具有良好的氧化还原性能,可在电子传递的过程中起到介体的作用,由于纳米导线本身就是细胞膜的一部分,不存在氧化还原介体对细胞膜的渗透问题,有助于设计无介体的高性能MFC.目前国内外学者对希瓦氏菌在生物产电方面的研究主要以Luria-Bertani培养基(LB)为营养源.由于LB价格昂贵,不具经济可行性,而且新近文献指出LB中亦含有核黄素之产电介体,在研究上具有干扰产电的作用,其成分较为复杂,营养成分含量太高[6-7],对脱色中间物的判别、脱色菌产电性能等方面的评估上势必产生交互影响作用.因此本研究以海生菌肉汤(MB)作为外加营养源,利用其成分简单,价格低,符合海洋产电菌特性等特点,研究希瓦氏菌在培养基中的生长和脱色能力,评估希瓦氏菌在双槽式微生物燃料电池(dual-chamber microbial fuel cell,DCMFC)中不同条件下的性能并优化操作条件[8].基于此,本研究以筛选自厦门的海洋产电菌希瓦氏菌(S.xiamenensis BC01,S.BC01)作为研究对象,探讨微生物在不同培养基条件下的生长和脱色能力.同时,本文延续过去台湾宜兰大学生化工程研究所的研究[9],利用微生物为反应主体,将有机物的化学能直接转化为电能(图1),同时利用DC-MFC同时分解含偶氮染料废水的操作效能,使废物回收再利用,以探讨可能成为循环可再生型能源的可行性[10].再者,基于台湾“经济部”东台湾深层海水蓝金重点计划开发引导下,更可将此技术推广应用于本土海洋生物资源开发.本文采用来自厦门的天然S.BC01,研究其在燃料电池中的产电效能及优化条件能为今后开展各海域菌源S.BC01的产电效能提供对比参考.1 材料与方法1.1 材料S.BC01由厦门大学实验室筛选.所使用培养基MB[11]组成(1L):酵母膏1.0g,蛋白胨5.0g,柠檬酸铁0.1g,氯化钠19.45g,氯化镁5.9g,硫酸镁3.24 g,氯化钙1.8g,氯化钾0.55g,碳酸氢钠0.16g,溴化钾0.08g,氯化锶34.0mg,硼酸22.0mg,硅酸钠4.0mg,氟化钠2.4mg,硝酸铵1.6mg;沃尔夫矿物质溶液(Wolfe′s minerals solution)组成(1L):氨三乙酸1.5g,硫酸镁3.0g,硫酸锰0.5g,氯化钠1.0g,硫酸亚铁0.1g,氯化钴0.1g,氯化钙0.1g,硫酸锌0.1g,硫酸铜0.01g,明矾0.01g,硼酸0.01g,钼酸钠0.01g,亚硒酸钠0.01g,氯化镍0.01g,钨酸钠0.01g;沃尔夫维生素溶液(Wolfe′s vitamins solution)组成(1L)[12]:生物素2.0mg,泛酸钙5.0 mg,叶酸2.0mg,硫胺素(维生素B1)5.0mg,核黄素(维生素B2)5.0mg,烟酸(维生素B5)5.0mg,吡哆醇(维生素B6)10.0mg,钴铵(维生素B12)0.1mg,硫辛酸(维生素B14)5.0mg;LB组成(1L):酵母膏5.0g,蛋白胨10.0g,氯化钠10.0g.各种无机盐及试剂均购自台湾友和贸易股份有限公司,均为分析纯.1.2 方法1.2.1 生长曲线和脱色曲线的测定生长曲线:取0.5mL甘油冻管菌液至50mL MB培养基中前培养12h,以1%(体积分数)接种于50mL MB/LB培养基中再培养;30℃下,取1mL培养液进行离心,测定离心前后波长为600nm的光密度值,菌体光密度值符合:OD600(菌)=OD600(离心前)-OD600(离心后),并绘制生长曲线.图1 微生物在DC-MFC中的产电机制Fig.1 Mechansim of current-generation by microbe in DC-MFC脱色曲线:取0.5mL甘油冻管菌液至50mL MB培养基中前培养12h,以1%(体积分数)接种于含200mg/L染料RBu160的100mL MB培养基中再培养120h;30℃下,取1mL培养液进行离心,测定离心前后波长为600和616nm的光密度值,染料RBu160的光密度值符合:OD616(RBu160)=OD616(离心后).1.2.2 DC-MFC的运行DC-MFC的制作:电极间距(d)为12.4cm 的DC-MFC的阳极和阴极的最大可用体积分别约为150.6和145.8cm3,阴阳极电极面积和质子交换膜面积均为4cm×4cm(16cm2).阴阳两极均使用碳布作为电极.DC-MFC的材料均为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA).驯化方法:取1mL甘油冻管菌液至50mL MB培养基中前培养12h,以1%(体积分数)接种于含200mg/L染料RBu160的50mL MB培养基中再培养6h,之后开始进行静置脱色作用,直到染料完全脱色.再将脱色后的50mL菌液离心,将菌饼以去离子水回溶,并接种于含200mg/L染料RBu160的 MB培养基置于阳极槽中.更新培养基方法:每周期(2d)向阳极中加入28×MB培养基5mL于140mL的DC-MFC阳极槽中,以保证阳极溶液保持1×MB;向DC-MFC阴极中加入65mL 100mmol/L的铁氰化钾以保证阴极溶液中的铁氰化钾保持50mmol/L. 实验组:进行实验的DC-MFC以电极间距进行分类,分别以d=7.4,12.4,17.4,22.4cm 共4组 DCMFC分别独立进行实验.1.2.3 DC-MFC性能参数的测量盐度、溶液电阻及电导率的测量:从DC-MFC中分别取出12~13mL菌液于灭菌的15mL离心管中,使用电导度计对其分别进行盐度、溶液电阻及电导率的测量.再和MB空白溶液进行对比.交流阻抗图谱:将交流阻抗仪接到DC-MFC的阴阳两极,并对DC-MFC进行交流阻抗测试,将频率的最高限度设置到10kHz.然后使用Zview软件对所设计的交流阻抗图进行等效电路元件模拟[13],得到最接近真实值的模拟曲线,并分析得到DC-MFC的相关参数.其中,Rs为溶液电阻(Ω),Wr为 Warburg阻抗组件电阻(Ω/cm2),Ct 为电极表面电容(μF/cm2),Wt为 Warburg阻抗组件导纳(Ω-1·cm-2),Cp 为常相角元素,Wp为Warburg阻抗组件指数,Rct为电极表面电阻/电荷转移电阻(Ω/cm2).1.2.4 剂量-响应曲线和DC-MFC动力学分析剂量-响应曲线[14-15]:在不同的离子浓度下,使用概率模型(probit model)来得到剂量-响应曲线.概率模型假设当菌体的浓度达到一定值,对于毒性物质的容忍度是呈对数正态分布.对离子浓度和响应值进行半对数作图,将会得到线性关系.概率模型能把S型曲线转化成线性正常等效偏差(NED)的比例.比如,50%和84.1%对应的NED比例为0和1.转化公式如下所示:其中,A和B分别是剂量-响应曲线的截距和斜率,Z和Y分别是离子质量浓度(mg/L)和概率单元;P 是对应于离子的响应(%),erf(x)是误差方程.注意到相应的变量被标准化定位在0和1之间,概率单元和引起响应的转化关系参考文献[16-17].比如,55%和85%的响应对应的概率单元是5.13和6.04.长期毒性和短期毒性的响应分别是通过1-μ/μ0,1-L/L0来决定的,其中,μ和L分别是最大比生长速率和驯化延迟时间.DC-MFC动力学分析[8]:假设初始电流是通过阳极生物膜消耗有机物转化而来,可以通过一级速率衰减方程进行量化,δ为DC-MFC中产生的总体噪声电流,式(4)经过简化,可以得到I,t,k和ε分别是通过电阻的电流,时间,速率衰减常数和系统噪声.根据欧姆定律(V=I×R),可以重新构建微分方程,得到一个标准的含有扰动项的微分方程,如:可以通过分析得到以上方程的解:要解出动力学常数k和ε,首先要解出无扰动项微分方程系统的扰动项ε通过实验数据和模拟数据的对比进行估计(即实验数据和模拟数据之间误差平方后的最小化).根据计算,DC-MFC系统的扰动项范围为1×10-4~5×10-4 mV-1·d-1.如果选择V0=242.2mV,k=0.744 d-1,ε约1.5×10-4 mV-1·d-1,那么输出电压∶一级扰动∶二级扰动∶三级扰动10-3)∶(1.57×10-4)∶(3.64×10-6).对比生物电的产生,电流或系统噪声所产生的扰动项可以忽略,即DC-MFC生物电产生的速率衰减常数可以用来进行比较.2 实验结果2.1 S.BC01在不同培养基下生长对比本研究针对MB最优浓度进行探讨,对不同浓度MB和LB中S.BC01的生长进行评估分析.由图2可知,S.BC01在LB的条件下生长较快,这与LB丰富的营养源有密不可分的关系.另外,在LB(NaCl 10 g/L)中的比生长速率(1.48h-1)比在LB(NaCl 20g/L)中的比生长速率(1.15h-1)增加了29%,说明对NaCl的耐受性比较一般.在不同浓度的MB比较中亦可以发现,0.25×MB和0.5×MB培养S.BC01的效果最好,比生长速率分别达到0.827 4和0.778 4 h-1,基本相等.在5h时,0.5×MB条件下S.BC01的OD600为0.72,远大于0.25×MB条件下的OD600(0.45).因此选定0.5×MB作为微生物培养基,初步确定MB可以代替LB的作用使DC-MFC正常运行.图2 在不同浓度的MB/LB培养基下,S.BC01生长曲线之间的对比Fig.2 Comparison on growth curves of S.BC01using MB/LB broth media in different concentrations图3 S.BC01在不同pH值下的标准生长曲线对比Fig.3 Comparison of typicalgrowth curves for S.BC01laden with various pH2.2 S.BC01在不同pH值下的剂量-响应曲线图4 pH值对于S.BC01慢性毒性产生的剂量-响应曲线Fig.4 Dose-response curve of'chronic toxicity'of pH predicted from the probit model图3中使用C++编程软件模拟绘制S.BC01在不同pH值下生长的模拟曲线,可以看出随着pH值的减小,S.BC01的比生长速率会下降,但在pH为5.3~7.0的范围内,S.BC01的最终菌体浓度达到饱和(OD600=6.00),说明如果需要在偏酸性条件下对S.BC01进行实验,pH不宜低于5.3.而当pH小于5.3时,S.BC01的比生长速率进一步下降(从0.260 h-1降至0.135h-1),而且菌株最终菌体浓度有显著地降低(OD600 小于0.3).μ是不同pH值下的比生长速率,而μ0定义为最大比生长速率,从图4中可以看出,μ0为pH=7.0时的比生长速率.可以使用C++对数据进行计算,比如:pH =6.0时的比生长速率(μ)为1.00h-1,此时的响应P=1-μ/μ0=1-1/1.35=25.93%.根据概率模型[16-17],将响应P=25.93%查表分析,得到其概率单元(Y)为4.36,此时的氢离子浓度Z=1×10-6 mol/L(pH=6.0);并分别算出pH=5.7,5.5和5.3对应的概率单元(Y)和氢离子浓度(Z);再使用概率模型公式Y=A+BlogZ,最终线性回归得到概率模型公式Y=12.89+1.419logZ(线性相关性 R2=0.991).将响应值P 在0~1的范围内通过上述方程算出相应的氢离子浓度,并转换单位,得到响应值P与-pH的关系图.ECx为引起x%响应值时的氢离子浓度(本研究将其转换为pH),EC20 为-6.15(pH=6.15),EC20暗示了胞内防御机制和离子阻力的关系,细胞通常具有极大的能力来修复外源化合物的破坏,因此,离子的临界浓度必须足够在生物响应发生之前使其进入细胞内[18],越低的EC20暗示,在生长相关的酶活动中微生物对某些致死伤害有更高的敏感度.EC50 为-5.56(pH=5.56),在pH=5.56附近,pH的微小变化对S.BC01的生长曲线造成的影响比较大.当需要研究某些易在偏碱性条件下会发生沉淀的情况时,S.BC01可以耐受的pH应在5.3~7.0.2.3 S.BC01静置条件下的生长与脱色曲线根据Chen等[19]的方法,对S.BC01进行比生长速率(μ)和比脱色速率(qP)的计算,并绘制出相应的相位曲线图.在静置时刻,细胞生长几乎停止,这时的染料脱色可以达到最大值(图5).这说明此生物过程近似是非生长相关的,暗示微生物脱色过程(Ed)和微生物生长过程(Eg)是相互独立的(i.e.Ed∩Eg=Ø).因此,为了最大程度的对染料RBu160进行脱色,最好的操作方式是在好氧条件下增加细胞量,直到达到最大比生长速率和细胞密度,诱导胞内偶氮还原酶在静置脱色条件下表达.曝气或者摇瓶控制是一种比较经济而且有效的隔离生长过程与脱色过程的方法.比生长速率和比脱色速率被分别定义为:其中,X,cDye和t分别是细胞浓度,染料RBu160浓度和时间.如图5所示,发现当μ逐渐减少至零,而随着图5 细胞生长、染料脱色、比脱色速率、比生长速率随时间的变化关系Fig.5 The variations of cell growth,color removal,specific decolorization rate,specific growth rate with time图6 比脱色速率和比生长速率的相位曲线图Fig.6 Phase-curve profiles of specific decolorization rate versus specific growth rate静置期的开始(∀t>0+),qP 逐渐增加.然而,qP 在静置后的2~5h达到最大值,再逐渐减少.使用Luedeking和Piret′s的分析[13],得到:其中,α是依赖细胞活性的参数,β是依赖pH值和时间的参数.脱色能力的下降可能是由于脱色产物的生物毒性,如芳香胺类,它们是由偶氮键断裂而形成的,会抑制胞内偶氮还原酶的活性.另外,必要营养的缺失(如基本的生长因子和碳源)将会限制细胞再生烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH),它是微生物脱色过程中必要的电子供体,这也是系统能够发现脱色活性逐渐下降的主因.染料RBu160浓度-时间曲线在静置培养的早期(0<t<6h;图5)是单调下降的,向下呈凹面.这说明染料RBu160在细胞浓度稳定时,遵循莫诺动力学(Monod kinetics,即,.图6是qP-μ在不同时刻的平面图形.随着时间的增加,曲线方向在第一象限处开始,随着生物吸附时μ下降后,由横轴朝向原点附近的点(如0.02~0.01h-1)移动.比脱色速率的最大值达到82.63mg/(L·h),然后逐渐减小移动到横轴方向的原点.曲线轨迹清楚地表明在前端时期生物吸附脱色与生长相关的特性,而后段时期反映的则是与生长无关的生物脱色作用.根据Chen等[20],Proteus hauseri ZMd44在摇瓶培养下的比生长速率为0.5~0.8h-1,与本研究中S.BC01的比生长速率范围相近,然而P.hauseri ZMd44的比脱色速率约14.62mg/(L·h),远小于本实验S.BC01的比脱色速率,说明S.BC01具有显著的脱色效率,适用于偶氮染料的分解.2.4 S.BC01在不同电极间距下的产电根据图7可知,S.BC01(d=12.4cm)最后达到稳定产电的前3个周期的一级速率衰减常数(k1)分别为143,144,140d-1,二级速率衰减常数(k2)分别为4.29,4.38,4.12d-1.这是因为S.BC01在第一阶段分解较易分解的有机物(如一级醇类),而在第二阶段分解较难分解的有机物(如三级醇类),因此可视DCMFC达到稳定产电的状态,S.BC01DC-MFC的稳定周期为54d.再与S.BC01(d=7.4cm)、S.BC01(d=17.4cm)和S.BC01(d=22.4cm)的产电情况进行对比(数据未列).其平均电压从大到小排列为:S.BC01-12.4cm(278.9mV)> S.BC01-17.4 cm(235.0mV)>S.BC01-7.4cm(203.0mV)>S.BC01-22.4cm(194.7mV).S.BC01(d=12.4cm)产电能力较好,这与加入染料刺激微生物产电有直接关系(染料RBu160 200 mg/L).12.4cm 是最佳电极间距条件,其 DC-MFC产电量最大,而S.BC01(d=22.4cm)由于过大的质量传送阻碍,其产电效果最差;这说明,在较大体积的DC-MFC中,由于质量传送阻碍的限制,微生物由于电极面积/电极间距的比值较小,产电能力明显地受到影响;电极间距过小的情况下,由于易发生渗透现象,也不利于产电.各条件下的DC-MFC都外加了染料RBu160,S.BC01均能在每个周期内完全脱色.随着培养基的更换,S.BC01产电呈现先升高后降低的趋势,说明新加入的培养基确实是具有刺激微生物产电的效果.随着培养基被菌体利用,残留的生物分解性基质浓度逐渐下降,微生物产电能力也同时逐渐下降.再者,由于微生物脱色和产电两者彼此为竞争关系[19],由于电子转移的抢夺染料脱色对微生物产电确实造成了抑制作用.相比之下,Chen等[21]使用Exiguobacterium acetylicumNIU-K4在单槽式MFC中以同种培养基更换方式进行产电研究,其最大电压约为60mV,平均电压约为40mV,远小于S.BC01的平均电压,说明S.BC01DC-MFC更加有利于产电应用.图7 在0~54d内,S.BC01DC-MFC在含染料RBu160的培养基中的生物产电轮廓图(d=12.4cm)Fig.7 Bioelectricity generating profile at days 0-54during serial acclimatization of S.BC01in DC-MFC containing medium with RBu160(d=12.4cm)2.5 DC-MFC的盐度、溶液电阻及电导率对比如表1所示,通过各电池与MB对照组的对比,由于各电池的微生物无法在每个周期内消耗完所有的盐类,使盐浓度进一步累积上升,因此MB对照组的电导(4.06S/m)在各溶液中是最小的.盐浓度的上升加强了溶液的电导率,减少了溶液的电阻.随着电极间距的增大,S.BC01DC-MFC的电导率和盐度均不断地上升,说明电极间距越大(即DC-MFC槽的体积越大),由于产电性能下降,每个周期中消耗的无机盐离子减少,因此在电极间距为7.4~22.4cm的范围内,减少电极间距有助于减小溶液的电导率,从而减少溶液电阻.表1 不同电极间距的DC-MFC的电导率、盐度和溶液电阻的对比Tab.1 Comparison of DC-MFCs with different electrode distances on electroconductivity,salinity and solution resistance组别电导率/(S·m-1)盐度溶液电阻/(Ω·m-1)S.BC01-7.4cm 3.98 23.3 0.28 S.BC01-12.4cm 4.67 29.5 0.23 S.BC01-17.4cm 5.29 30.5 0.22 S.BC01-22.4cm 5.35 30.90.22 MB 4.06 23.5 0.282.6 DC-MFC的交流阻抗图谱为了揭示S.BC01在DC-MFC中是如何产电的,利用交流阻抗图谱(EIS)测量分析DC-MFC加入S.BC01后的电阻特性(图8).根据Feng等[22]研究,EIS一共存在两种奈奎斯特曲线,即添加S.BC01的DC-MFC阻抗分别受到氧化还原电对动力学和扩散效应的调控的低频区域,以及表面电极阻抗调控的高频区域控制.很显然,总电阻Rin是由电极表面电阻(Relec)、动力学电阻(Rkin)和扩散电阻(Rdiff)组成,本研究通过模拟的方法测得相关的溶液电阻(Rs)、电荷转移电阻(Rct)和阻抗原件电阻(Wr).更高的电子传递效率来源于S.BC01不断富集在阳极表面形成生物膜.与无S.BC01的DC-MFC进行对比,发现S.BC01的存在能促使电子在DC-MFC中不断地流向阴极.当EIS图形出现双峰,则说明扩散现象不可忽略,因此在模拟电路中增加阻抗组件代表扩散阻抗[23-25].扩散阻抗在高频区域可以忽略,因此此时模拟比较准确,而低频区域的模拟与真实值有差异,这是因为受到了扩散阻抗的影响.从表2中可知,DC-MFC的溶液电阻为30.73Ω,说明溶液中的阻抗较小,而电荷转移电阻为176Ω/cm2,说明在电极表面的电子传递中,由于电极材料,电极表面氧化物,空气中的氧气等原因,产生了电荷传递的电阻,阻抗原件电阻达到了1 770Ω/cm2,表明该DC-MFC的扩散现象比较严重.电极表面电容达到20.997pF/cm2,可以看出该DC-MFC的充放电时间较短,有利于持续放电.Chen等[21]使用同样的测量方法,将E.acetylicum NIUK4在单槽式MFC进行EIS的测量,其溶液电阻的范围是0.295~0.631Ω/cm2,相比于本实验的DC-MFC(1.921Ω/cm2),具有更小的溶液电阻,这与 MFC构型和大小有直接的关系,MFC构型越大,其溶液电阻越大;E.acetylicum NIU-K4单槽式 MFC的Rct在外加200mg/L染料RBu160的条件下达到3 500.3 Ω/cm2,远大于S.BC01DC-MFC,说明S.BC01在阳极表面形成生物膜比E.acetylicumNIU-K4更易于减少电荷传递中产生的质子阻力.图8 S.BC01DC-MFC的EISFig.8 EIS of DC-MFC using S.BC013 讨论本研究旨在将DC-MFC产电与偶氮染料废水处理相结合,将DC-MFC装置作为微生物对偶氮染料脱色的生物反应槽,达到既可分解偶氮染料,又可同时回收获得具附加价值(即电能)的产出[26].本研究尝试以MB作为外加营养源,利用其成分简单,价格低,符合海洋产电菌特性等特点应用于S.BC01,试图代替LB,从而解决LB在评估DC-MFC上产生的交互影响作用.通过使用不同培养基,发现S.BC01可以在MB中正常生长,其中,0.5×MB培养S.BC01的效果最好.其生长的最适pH值范围在5.3~7.0,因此需要较为严格的生长条件.摇瓶实验更表明,S.BC01的生长和脱色能力都比较强,最大比生长速率为0.778 4 h-1,最大比脱色速率为82.63mg/(L·h),适用于同时产电和脱色的DC-MFC.表2 S.BC01DC-MFC的EIS等效电路图的性能参数比较Tab.2 Comparison on parameters of DC-MFC′s EIS performance using S.BC01ρ(RBu160)/(mg·L-1) Rs/Ω Ct/(pF·cm-2) Cp Rct/(Ω·cm-2)Wr/(Ω·cm-2)Wt/(Ω-1·cm-2) Wp 200 30.73 20.997 0.575 7 176 1 770 25.7 0.628 02 本研究结果表明,菌体生长和脱色之间存在争夺电子的竞争关系.各条件下S.BC01均能在每个周期内完全脱色,在较大体积(d=22.4cm)和较小体积(d=7.4cm)的DC-MFC中,由于电极面积/电极间距比值小和渗透现象,产电能力都受到影响,因此S.BC01 DC-MFC的最佳电极间距为12.4cm;其平均电压、溶液电阻和电荷转移电阻分别为278.9mV,30.73Ω和176Ω/cm2,稳定周期为54d,一级速率衰减常数(k1)和二级速率衰减常数(k2)分别为140~144d-1和4.12~4.38d-1,为今后开展各海域菌源S.BC01的产电效能提供对比参考.【相关文献】[1]MacDonell M,Colwell R.Phylogeny of the Vibrionaceae,and recommendation for two new genera,Listonella and Shewanella[J].Systematic and Applied Microbiology,1985,6(2):171-182.[2]Kim B H,Kim H J,Hyun M S,et al.Direct electrode reaction of Fe(III)-reducing bacterium,Shewanella putrefaciens[J].Journal of Microbiology and Biotechnology,1999,9(2):127-131.[3]Kim H J,Park H S,Hyun M S,et al.A mediator-less microbial fuel cell using a metal reducing bacterium Shewanella putrefaciens[J].Enzyme and Microbial Technology,2002,30(2):145-152.[4]Ringeisen B R,Ray R,Little B.A miniature microbial fuel cell operating with an aerobic anode chamber[J].Journal of Power Sources,2007,165(2):591-597.[5]Gorby Y A,Yanina S,McLean J S,et al.Electrically conductive bacterial nanowires produced by Shewanella oneidensis strain MR-1and other microorganisms[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2006,103(30):11358-11363.[6]Watanabe K,Manefield M,Lee M,et al.Electron shuttles in biotechnology[J].Current Opinion in Biotechnology,2009,20(6):633-641.[7]Van der Zee F P,Cervantes F J.Impact and application of electron shuttles on theredox (bio)transformation of contaminants:a review[J].Biotechnology Advances,2009,27(30):256-277.[8]Chen B Y,Wang Y M,Ng I S.Understanding interactive characteristics of bioelectricity generation and reductive decolorization using Proteus hauseri[J].Bioresource Technology,2011,102(2):1159-1165.[9]Chen B Y,Hsueh C C,Chen W M,et al.Exploring decolorization and halotolerance characteristics by indigenous acclimatized bacteria:chemical structure of azo dyes and dose-response assessment[J].Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,2011,42(5):816-825.[10]Sun J,Bi Z,Hou B,et al.Further treatment of decolorization liquid of azo dye coupled with increased power production using microbial fuel cell equipped with an aerobic biocathode[J].Water Research,2011,45(1):283-291.[11]Atlas R M.Handbook of microbiological media[M].3rd ed.Boca Raton,FL,USA:CRC Press,2004.[12]Lovley D R,Phillips E J P.Novel mode of microbial energy metabolism:organic carbon oxidation coupled to dissimilatory reduction of iron or manganese[J].Applied and Environmental Microbiology,1988,54(6):1472-1480.[13]Ramasamy R P,Ren Z,Mench M M,et al.Impact of initial biofilm growth on the anode impedance of microbial fuel cells[J].Biotechnology and Bioengineering,2008,101(1):101-108.[14]Chen B Y,Liu H L,Chen Y W,et al.Dose-response assessment of metal toxicity upon indigenous Thiobacillus thiooxidans BC1[J].Process Biochemistry,2004,39(6):737-748.[15]Chen B Y,Wu C H,Chang J S.An assessment of the toxicity of metals to Pseudomonas aeruginosa PU21(Rip64)[J].Bioresource Technology,2006,97(6):1880-1886.[16]Rodricks J V.Calculated risks:understanding the toxicity and human health risks of chemicals in our environment [M ]. Cambridge, England: Cambridge University Press,1992.[17]Chen B Y.Understanding decolorization characteristics ofreactive azo dyes by Pseudomonas luteola:toxicity and kinetics[J].Process Biochemistry,2002,38(4):437-446.[18]Leudeking R,Piret E.A kinetic study of the lactic acid fermentation[J].Journal of Biochemical and Microbiological Technology and Engineering,1959,1(4):393-412. [19]Chen B Y,Zhang M M,Ding Y,et al.Feasibility study of simultaneous bioelectricity generation and dye decolorization using naturally occurring decolorizers [J].Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,2010,41(6):682-688.[20]Chen B Y,Zhang M M,Chang C T,et al.Assessment upon azo dye decolorization and bioelectricity generation by Proteus hauseri[J].Bioresource Technology,2010,101(12):4737-4741.[21]Chen B Y,Hong J M,Ng I S,et al.Deciphering simultaneous bioelectricity generation and reductive decolorization using mixed-culture microbial fuel cells in salty media[J].Journal of Bioscience and Bioengineering,2013,44:446-453.[22]Feng Y,Lee H,Wang W,et al.Continuous electricity generation by agraphite granule baffled air-cathode microbial fuel cell[J].Bioresource Technology,2010,101(20):632-638.[23]He Z,Mansfeld F.Exploring the use of electrochemical impedance spectroscopy (EIS)in microbial fuel cell studies[J].Energy and Environmental Science,2009,2(2):215-219.[24]Fan Y E,Sharbrough E,Liu H.Quantification of the internal resistance distribution of microbial fuel cells[J].Environmental Science and Technology,2008,42(21):8101-8107.[25]Chen B Y,Wang Y M,Ng I S,et al.Deciphering simultaneous bioelectricity generation and dye decolorization using Proteus hauseri[J].Journal of Bioscience and Bioengineering,2012,113(4):502-507.[26]Chen B Y,Hsueh C C,Liu S Q,et al.Deciphering mediating characteristics of decolorized intermediates for reductive decolorization and bioelectricity generation [J].Bioresource Technology,2013,145:321-325.。

电化学微/纳米加工技术作者:张杰, 贾晶春, 朱益亮, 韩联欢, 袁野, 时康, 周剑章, 田昭武, 田中群, 詹东平作者单位:张杰,贾晶春,朱益亮,韩联欢,袁野,时康(厦门学化学化工学院化学系,福建厦门,361005), 周剑章,田昭武,田中群,詹东平(厦门学化学化工学院化学系,福建厦门361005 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室福建,厦门361005)刊名:大学化学英文刊名:University Chemistry年,卷(期):2012,27(3)1.Korvink J G;Paul O ME/VIS:A Practical Guide to Design,Analysis and Applications 20052.Andersson H;Berg A Lab-on-chips for Cellomics:Micro and Nanotechnologies for Life Science 20043.B hushan B Springer Handbook of Nanotechnology.3rd ed 20104.Jameson E C Electrical Discharge Machining 20015.Meijer J查看详情 2004(1-3)6.Bhattacharyya B;Munda J;Malapati M查看详情 2004(15)7.Kolb D M;Ullmann R;Will T查看详情 1997(5303)8.Su Y Z;Fu Y C;Wei Y M查看详情 2010(13)9.Wei Y M;Zhou X S;Wang J G查看详情 2008(09)10.Zhou X S;Wei Y M;Liu L查看详情 2008(40)11.Schuster R;Kirchner V;Allongue P查看详情 2000(5476)12.Yan X T;Eynard B;Jiang C Y Advanced Design and Manufacture to Gain a Competitive Edge 200813.Bard A J;Mirkin M V Scanning Electrochemical Microscopy 200114.Lohrengel M;Moehring A;Pilaski M查看详情 2001(1-2)15.Hu J;Yu M F查看详情 2010(5989)16.Yang D Z;Han L H;Yang Y查看详情 2011(3 7)17.詹东平;杨德志基于电化学微纳体系的功能材料的微纳加工方法及其装置 201118.Malek C K;Saile V查看详情 2004(02)19.Romankiw L T查看详情 1997(20-22)20.Singleton L查看详情 2003(03)21.Cohen A EFAB :Low-Cost,Automated Electrochemical Batch Fabrication of Arbitrary 3-D Microstructures 199922.Cohen A EFAB :Rapid,Low-Cost Desktop Nanofabrication of High Aspect Ratio True 3-D MEMS23.Cohen A EFAB :Batch Production of Functional,Fully-Dense Metal Parts with Micro-Scale Features 199824.Campbell C J;Fialkowski M;Klajn R查看详情 2004(21)25.Zhang L;Zhuang J L;Ma X Z查看详情 2007(10)26.Hsu K H;Schuhz P L;Ferreira P M查看详情 2007(02)27.Hsu K H;Schuhz P L;Ferreira P M查看详情 2009(04)28.Bard A J;Faulkner L R Electrochemical Methods,Fundamentals and Applications 200129.谢雷;罗瑾;毛秉伟查看详情 1996(01)30.田昭武;林昌健;卓向东测试微区腐蚀电位电流密度分布的扫描装置 198631.田昭武;蒋利民;刘桂方金属表面复杂三维微结构的加工方法及其装置 200332.时康;张力;祖延兵硅表面复杂三维微结构的加工方法及其装置 200533.田中群;时康;詹东平纳米精度的电化学整平/抛光加工方法及其装置 201034.汤做;王文华;庄金亮查看详情 2009(08)35.黄海苟;孙建军;叶雄英查看详情 2000(03)36.汤儆;张力;马信洲GaAs上微/纳光学元件制备方法 200837.Sun J;Huang H;Tian Z查看详情 2001(1-2)38.Zhang L;Ma X;Tang J查看详情 2006(02)39.Zhang L;Ma X Z;Zhuang J L查看详情 2007(22)40.汤做;马信洲;何辉忠查看详情 2006(04)41.罗瑾;苏连永;吴金添查看详情 1995(03)42.田中群;孙建军查看详情 2000(01)43.田昭武;林华水;孙建军查看详情 2001(02)44.田昭武;林华水;孙建军查看详情 2001(01)45.祖延兵;谢雷;毛秉伟查看详情 1997(11)46.田昭武;田中群;林仲华查看详情 1996(02)47.Tang J;Zhang L;Jiang L M查看详情 2007(1-3)48.蒋利民;田中群;刘柱方查看详情 2002(02)49.叶嘉明;庄金亮;田昭武玻璃微流控芯片的制备方法 200950.刘柱方;蒋利民;汤儆查看详情 2004(03)51.Jiang L M;Liu Z F;Tang J查看详情 2005(02)52.刘柱方;蒋利民;汤儆查看详情 2004(03)53.蒋利民;黄选民;田中群查看详情 2006(08)54.Lu X;Leng Y;Jiang L M查看详情 200555.Ma X Z;Zhang L;Cao G H查看详情 2007(12)56.Jiang L M;Li W;Attia A查看详情 2008(06)57.蒋利民;程泽宇;杜楠查看详情 2008(07)58.Shi K;Tang J;Zhang L查看详情 2005(05)59.祖延兵;谢雷;毛秉伟查看详情 1997(01)60.汤儆;张力;庄金亮P型硅表面微结构的电化学加工方法 200861.汤做;庄金亮;张力N型硅表面区域选择性电化学沉积铜微结构的制备方法 200862.Zu Y B;Xie L;Mao B W查看详情 1998(12-13)本文链接:/Periodical_dxhx201203001.aspx。

大 学 化 学Univ. Chem. 2024, 39 (4), 125收稿:2023-11-20;录用:2024-01-09;网络发表:2024-02-01*通讯作者,Email:**************.cn基金资助:教育部第三批虚拟教研室建设试点“101计划”化学测量学实验课程虚拟教研室;基础学科拔尖学生培养计划2.0研究课题(20222108);厦门大学本科思政示范课程“基础化学实验(三) — (物理化学部分)”•专题• doi: 10.3866/PKU.DXHX202311057 报国赤心∙守正创新∙倾心育新——电动势法测定化学反应热力学函数实验的课程思政设计袁汝明*,吴平平,张来英,徐晓明,傅钢厦门大学化学化工学院,化学国家级实验教学示范中心(厦门大学),福建 厦门 361005摘要:课程思政的有效融入是教学质量提升和高素质人才培养的关键。

我们以“电动势法测定化学反应的热力学函数”这一实验项目为例,构建了一次深入的实验探究与思政教育相结合的教学实践活动。

通过对电动势测定原理和方法的探讨以及反应热力学量的导出,学生们不仅深化了对相关基础理论知识的理解,提升了他们解决实际问题的实验技能和创新能力;同时强化了学生的家国情怀以及责任担当意识。

关键词:电动势;热力学函数;课程思政中图分类号:G64;O6Patriotic Devotion, Upholding Integrity and Innovation,Wholeheartedly Nurturing the New: The Ideological and Political Design of the Experiment on Determining the ThermodynamicFunctions of Chemical Reactions by Electromotive Force MethodRuming Yuan *, Pingping Wu, Laiying Zhang, Xiaoming Xu, Gang FuNational Demonstration Center for Experimental Chemistry Education (Xiamen University), College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, China.Abstract: The effective integration of ideological and political education into the curriculum is the key to improving teaching quality and cultivating high-quality talent. Taking the experiment “Determining the Thermodynamic Functions of Chemical Reactions by Electromotive Force Method” as an example, we have constructed a deep exploratory laboratory inquiry combined with ideological and political education. Through the exploration of the principles and methods of electromotive force determination, as well as the derivation of thermodynamic quantities of reactions, students have not only deepened their understanding of related fundamental theoretical knowledge, enhanced their experimental skills and innovation ability to solve practical problems; they have also strengthened their patriotic sentiments and sense of responsibility.Key Words: Electromotive force; Thermodynamic functions; Curriculum ideology and politics1 引言在新时代背景下,我们不仅要学习科学知识和技能,更要学会如何运用这些知识服务社会、报效国家。

第40卷,第10期 光谱学与光谱分析Vol.40,No.1 0,pp8 7-8 82 0 2 0年1 0月 Spectroscopy and Spectral Analysis October,2020 基于电化学原位红外光谱方法研究PtAu甲醇电催化氧化机理李 广,姜艳霞*厦门大学化学化工学院,福建厦门 361000摘 要 研究电化学反应过程的中间物种和反应机理对于构建催化剂表界面组成,结构和性能的构效关系具有重要意义。

衰减全反射红外光谱方法由于隐失波的红外吸收特性,对于表面吸附态物种具有较高的灵敏度,广泛应用于表界面反应机理研究。

基于这一方法,本工作对PtAu的甲醇电催化氧化的机理进行研究。

通过对比反应中主要中间物种(HCOOad和COad)的浓度变化,我们发现甲醇氧化的主要途径是非CO途径;通过分峰拟合的方法对反应中CO的种类和浓度进行分峰和统计,发现反应中存在多种吸附态CO,且随着反应的进行存在CO迁移现象。

利用CO作为探针分子进行毒化实验,证明反应过程中OH主要的吸附位点是Pt。

结合分峰拟合方法对反应过程中多种水进行结构区分和浓度分析,确认弱氢键水参与甲醇电催化氧化反应。

关键词 电化学原位红外光谱;衰减全反射;甲醇电催化氧化文献标识码:A 文章编号:1000-0593(2020)10-0087-02 收稿日期:2020-03-30,修订日期:2020-07-10 基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFA0206500),国家自然科学基金项目(21773198,U1705253)资助 作者简介:李 广,1997年生,厦门大学化学化工学院博士生*通讯联系人 e-mail:yxjiang@xmu.edu.cn 随着化石燃料燃烧造成的环境问题与能源危机的日趋严重,开发新型可再生能源受到人们的广泛关注。

燃料电池以其能量密度高,高效清洁无污染成为最有可能的替代能源之一。

甲醇燃料电池以其原料来源广泛,能量密度高受到广泛研究。

厦门大学化学化工学院关于颁发2005-2006学年各项奖教奖学金的决定为了表彰先进,激励师生员工锐意进取、开拓创新,经各单位推荐,学院评奖委员会评定,2005-2006学年厦门大学化学化工学院“蔡长质奖教金”、“傅鹰奖学金”等奖教、奖学金获奖名单如下:一、奖教金获奖名单(一)、园丁奖林竹光、张洪奎(二)、蔡长质奖教金胡晓兰、蔡思鸣(三)、69/70校友奖教金江青茵、蔡海苗、叶艺文二、奖学金获奖名单(一)、傅鹰奖学金黄桃(博)、刘连(本)。

(二)、卢嘉锡奖学金陈艺聪(硕)、岳红军(本)。

(三)、蔡启瑞奖学金盛景云(博)、阮艺斌(本)。

(四)、郑重—顾学民奖学金谭元植(本)、陈雷奇(本)、钟菲菲(本)、江文生(本)、林颖(本)。

(五)、黄本立奖学金赵玉丽(博)、黄荣夫(硕)(六)、吴思敏奖学金方美娟(硕)、高素君(本)、裴丹青(本)、陈剑飞(本)、贾飞(本)、林逸君(本)。

(七)、蔡长质奖学金王欣(本)、张灿洪(本)、李凌芳(本)。

(八)、朱沅奖学金崔丹妮(本)、亢磊(本)。

(九)、陈国珍奖学金杨勇(博)、杨睿(博)、韩莉锋(硕)、郑洁(硕)刘增涛(硕)、肖来龙(硕)。

(十)、大平奖学金宋玉兴(硕)、赖跃坤(硕)、彭小亮(硕)、郑毅芳(硕)、谢鹏辉(本)、赵军(本)、林苏娟(本)、吴慧青(本)。

(十一)、三达奖学金金夕(硕)、张荣华(硕)、李东华(硕)、黄维雄(硕)、黄龙门(硕)、唐毅(硕)、谢永元(硕)、蔡智慧(硕)、江芝仲(硕)、苏炳煌(硕)、宗晔(硕)、邢雁(硕)、郑淑真(硕)、刘海(硕)、林凤玲(硕)、龚磊(博)、吴丽琼(博)、汤贵兰(硕)、冯力(硕)、王培红(硕)、黄阗华(硕)。

(十二)、广东光华化学奖学金邹玉满(硕)、匡勤(博)、许雪飞(博)、陈健(博)、李剑锋(博)、郝洪庆(硕)、刘波(博)、陶颖(硕)、廖颖敏(博)、李俊平(硕)、陈世礼(本)、聂爱英(本)、梁兴华(本)、吴崔晨(本)、张志灵(本)、林琳(本)、罗佳(本)、冷雪飞(本)、陈金美(本)、刘珊珊(本)、朱政(本)、林玲(本)、施德(本)、王鸿娜(本)、梁清(本)。

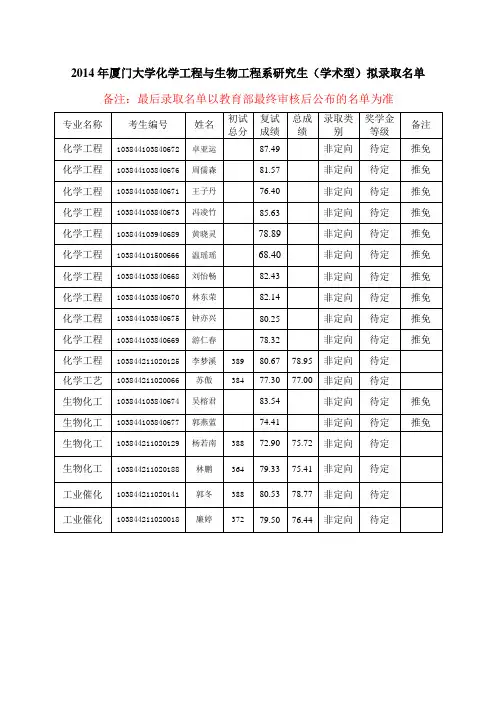

2017年厦门大学各学院硕士研究生复试及录取名单公示在前不久之前,厦门大学研究生院是有公布完整版的硕士研究生拟录取名单,但是,看不到复试的竞争激烈程度,为帮助考生更好的确定复习目标,了解复试情况,芙蓉厦大考研网特意整理收集了2017年厦门大学硕士研究生复试及录取名单公示,如果考生有其他疑问,可以联系官网右侧的咨询老师。

学院名称复试及录取名单管理学院2017年厦门大学管理学院硕士研究生复试及录取名单公示经济学院2017年厦门大学经济学院和亚南经济研究院硕士研究生复试拟录取名单王亚南经济研究院2017年厦门大学经济学院和亚南经济研究院硕士研究生复试拟录取名单新闻传播学院2017年厦门大学新闻传播学院硕士研究生复试及录取名单公示化学化工学院2017年厦门大学化学化工学院硕士研究生复试及录取名单中文系2017年厦门大学中文系硕士研究复试及录取名单历史系2017年厦门大学历史系硕士研究生复试及录取名单人类与民族学系2017年厦门大学人类学与民族学系硕士研究生复试及录取名单外文学院2017年厦门大学外文学院硕士研究生复试及录取名单教育研究院2017年厦门大学教育研究院硕士研究生复试及录取结果材料学院2017年厦门大学材料学院硕士研究生复试及录取名单艺术学院2017年厦门大学艺术学院硕士研究生复试及录取名单医学院2017年厦门大学医学院硕士生招生调剂考生拟录取名单生命科学学院2017年厦门大学生命科学学院硕士研究生复试录取名单公共事务学院2017年厦门大学公共事务学院硕士研究生录取名单公示物理与机电工程学院2017年厦门大学厦门大学航空航天学院硕士研究生复试及录取名单数学科学学院2017年厦门大学数学科学学院硕士研究生复试及录取名单信息科学与技术学院2017年厦门大学信息科学与技术学院硕士研究生复试及录取名单海洋与地球学院2017年厦门大学海洋与地球学院硕士研究生复试及录取名单建筑与土木工程学院2017年厦门大学建筑与土木工程学院硕士研究生复试及录取名单南洋研究院2017年厦门大学南洋研究院硕士研究生复试及录取名单海外教育学院2017年厦门大学海外教育学院硕士研究生复试及录取名单药学院2017年厦门大学药学院硕士研究生复试及录取名单公示体育教学部2017年厦门大学体育教学部硕士研究生复试及录取名单海洋与海岸带发展研2017年厦门大学海洋与海岸带发展研究院硕士研究生复试及录取名单究院能源学院2017年厦门大学能源学院硕士研究生复试及录取名单公共卫生学院2017年厦门大学公共卫生学院硕士研究生复试及录取名单公示环境与生态学院2017年厦门大学环境与生态学院硕士研究生复试及录取名单财务管理与会计研究2017年厦门大学财务管理与会计研究院硕士研究生复试及录取名单院萨本栋微纳米科学技2017年厦门大学萨本栋微纳米科学技术研究院硕士研究生复试及录取名单术研究院马克思主义学院2017年厦门大学马克思主义学院硕士研究生复试及录取名单公示软件学院2017年厦门大学软件学院硕士研究生复试及录取名单公示法学院2017年厦门大学法学院硕士研究生复试及录取名单哲学系2017年厦门大学哲学系硕士研究生复试及录取名单【专业课不再难】专业课自主命题,信息少,没教材,真题难,怎么办?厦门大学考研初试,复试都会涉及到专业课的考察,其中专业课成绩占分比重最大,也是考生之间拉开差距的关键,芙蓉厦大考研网推出专业课一对一通关班,一个对策解决初试专业课遇到的所有问题,你离厦大只有一个通关班的距离!文章摘自芙蓉厦大考研网!。