针灸学(第七版)

- 格式:ppt

- 大小:927.50 KB

- 文档页数:26

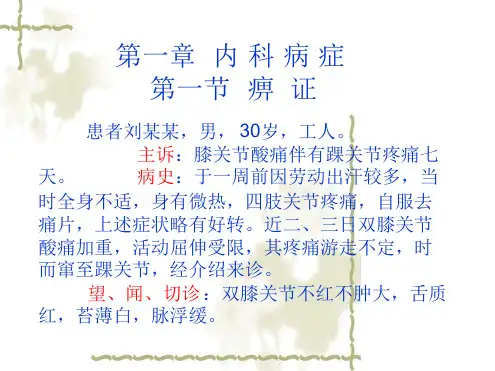

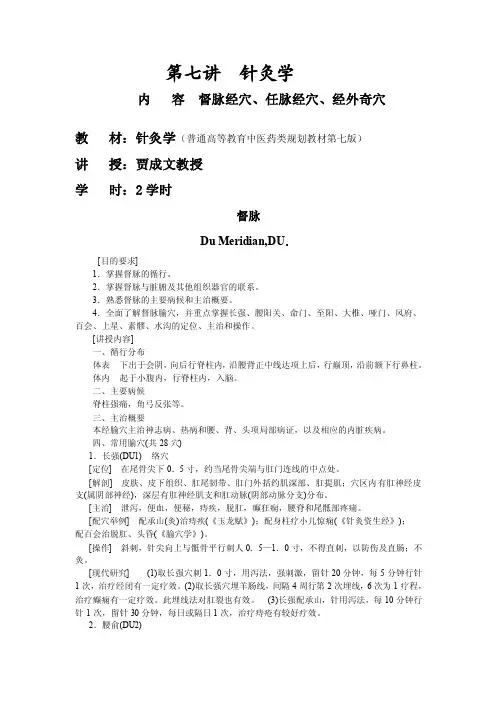

第七讲针灸学内容督脉经穴、任脉经穴、经外奇穴教材:针灸学(普通高等教育中医药类规划教材第七版)讲授:贾成文教授学时:2学时督脉Du Meridian,DU.[目的要求]1.掌握督脉的循行。

2.掌握督脉与脏腑及其他组织器官的联系。

3.熟悉督脉的主要病候和主治概要。

4.全面了解督脉腧穴,并重点掌握长强、腰阳关、命门、至阳、大椎、哑门、风府、百会、上星、素髎、水沟的定位、主治和操作。

[讲授内容]一、循行分布体表下出于会阴,向后行脊柱内,沿腰背正中线达项上后,行巅顶,沿前额下行鼻柱。

体内起于小腹内,行脊柱内,入脑。

二、主要病候脊柱强痛,角弓反张等。

三、主治概要本经腧穴主治神志病、热病和腰、背、头项局部病证,以及相应的内脏疾病。

四、常用腧穴(共28穴)1.长强(DU1) 络穴[定位] 在尾骨尖下0.5寸,约当尾骨尖端与肛门连线的中点处。

[解剖] 皮肤、皮下组织、肛尾韧带、肛门外括约肌深部、肛提肌;穴区内有肛神经皮支(属阴部神经),深层有肛神经肌支和肛动脉(阴部动脉分支)分布。

[主治] 泄泻,便血,便秘,痔疾,脱肛,癫狂痫,腰脊和尾骶部疼痛。

[配穴举例] 配承山(灸)治痔疾(《玉龙赋》);配身柱疗小儿惊痫(《针灸资生经》);配百会治脱肛、头昏(《腧穴学》)。

[操作] 斜刺,针尖向上与骶骨平行刺人0.5—1.0寸,不得直刺,以防伤及直肠;不灸。

[现代研究] (1)取长强穴刺1.0寸,用泻法,强刺激,留针20分钟,每5分钟行针1次,治疗经闭有一定疗效。

(2)取长强穴埋羊肠线,间隔4周行第2次埋线,6次为1疗程,治疗癫痫有一定疗效。

此埋线法对肛裂也有效。

(3)长强配承山,针用泻法,每10分钟行针1次,留针30分钟,每日或隔日1次,治疗痔疮有较好疗效。

2.腰俞(DU2)[定位] 在骶部后正中线上,当骶管裂孔处。

[解剖] 皮肤、皮下组织、骶骨;穴区内有臀中皮神经分布,深层有骶神经后支、骶正中动脉后支和臀下动脉分布。

[主治] 月经不调,痔疾,腰脊强痛,下肢痿痹,癫痫。

四总穴歌:面口合谷收---手阳明大肠经;腰背委中求---足太阳膀胱经;肚腹三里留---足阳明胃经;头项寻列缺---手太阴肺经。

第一节:经络经络:是人体运行全身血气,联络脏腑肢节,沟通上下内外的通路。

经络是经脉和脉络的总称。

经:有路径的意思,是经络系统的主干;络,有网络的意思,是经脉的分支,纵横交错,网络全身。

经络学说的主要内容:经络系统由经脉和络脉组成,在内连属于脏腑,在外连属于筋肉、肢节和皮肤。

经脉分为正经和奇经两类,正经:十二经脉,即手足三阴经和手足三阳经,是气血运行的主要通道;奇经:有统帅、联络和调节十二经脉的作用;有八条,即督脉,任脉,冲脉,带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉,阳维脉。

十二经别是从十二经脉别出的经脉,具有加强十二经脉中相表里的两经之间在体内的联系,并能通达某些正经未循行到的器官和形体部位,以补正经之不足。

络脉有别络、浮络和孙络之分。

别络的主要功能是加强相为表里的两条经脉之间在体表的联系,浮络是浮现于体表的络脉孙络是最细小的络脉,两者难以计数遍布全身。

十二经脉的命名:手经:主要行于上肢,起于或止于手的经脉;足经:主要行于下肢,起于或止于足的经脉;阴经:主要分布于四肢内侧面的经脉;阳经:主要分布于四肢外侧面的经脉。

十二经脉分布于上下肢的内外两侧,每个侧面都有三条经脉分布,内侧属阴,一阴衍化为三阴,即太阴、少阴、厥阴;外侧属阳,一阳衍化为三阳,即阳明、太阳、少阳。

如隶属于心,循行于上肢内侧的经脉称为手少阴心经,据此命名原则,其他十一条经脉分别称为手太阴肺经,手厥阴心包经,手太阳小肠经,手阳明大肠经,手少阳三焦经,足太阴脾经,足厥阴肝经,足少阴肾经,足阳明胃经,足少阳胆经,足太阳膀胱经。

奇经八脉:是十二正经之外的八条经脉,其分布和作用有异于十二正经又因其与脏腑没有直接的相互统属,相互之间也没有表里关系,故称奇经。

包括督脉,任脉,冲脉,带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉,阳维脉。

十四经脉:十二经脉(手足三阴和手足三阳经)和任、督二脉的总称。

《针灸推拿及护理》课程标准一、课程理念《针灸推拿与护理》包括分为针灸基础篇、推拿基础篇、常见病症护理篇共三篇十三章内容。

针灸基础篇部分主要介绍针灸发展史、经络、腧穴、刺灸法、拔罐法等基础知识;推拿基础篇主要介绍成人推拿手法、小儿推拿手法、保健推拿、推拿介质与热敷;常见病症护理篇主要介绍常见病症的护理。

二、课程目标1.认知目标通过本课程的学习要求学生掌握人体经络和循行和交接规律、人体重要腧穴的定位以及刺法、灸法和拔罐法的操作要领;掌握成人推拿手法、小儿推拿手法等推拿操作;学会运用针灸和推拿相关知识对常见病制定护理方案。

在学生学习完本护理专业主干课等课程的基础上,引导学生把学习重点放在临床病症的护理方法上,同时注意掌握针灸、推拿在操作时与护理的联系。

2.能力目标通过本课程的学习,使学生在科学思维能力方面获得相应的训练和提高,能够将理论知识同实践相结合,初步养成科学、严谨的学习习惯,具有初步的判断、分析和解决问题的能力。

能从辨证唯物主义观点出发,对物质世界有正确的认识,为后续课程的学习和将来从事老年护理工作奠定必要坚实的基础。

3.素质目标通过本课程的学习,学生能够感受并认同针灸推拿相关技术在老年护理中的重要作用,建立和保持对针灸推拿和老年护理的好奇心和探究欲,形成一套行之有效的学习和思考方法;能够关注与老年护理的社会问题,逐步树立学科交叉、技术过硬、综合各种学科共同服务于老年健康的观念;发扬善于合作、勤于思考、严谨求实、勇于实践的科学精神,从而做到热爱老年护理,并用实际技术解决老年护理问题。

三、课程内容第一章针灸学概述基本要求:掌握针灸学理论体系的肇始时期、建立时期、发展时期、低谷时期和繁荣时期的发展历程;了解针灸学学习方法。

重点:针灸学理论体系发展时期。

难点:针灸学理论体系的肇始时期。

第二章经络腧穴总论基本要求:掌握十二经脉,奇经八脉,十五络脉,十二经别,十二经筋,十二皮部,标本,根结,气街,四海的概念级内涵,特定穴的概念,特定穴的分类、特点和作用;了解经络的生理功能,经络的临床应用,骨度分寸定位法,体表解剖标志定位法,手指同身寸定位法,简便定位法的操作。

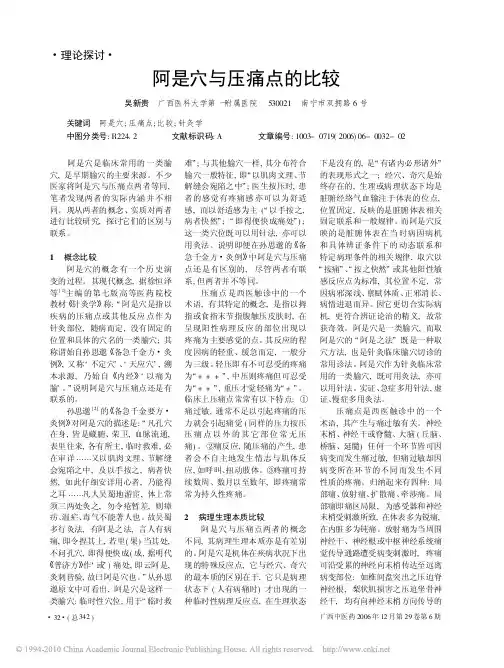

阿是穴是临床常用的一类腧穴,是早期腧穴的主要来源。

不少医家将阿是穴与压痛点两者等同,笔者发现两者的实际内涵并不相同。

现从两者的概念、实质对两者进行比较研究,探讨它们的区别与联系。

1概念比较阿是穴的概念有一个历史演变的过程。

其现代概念,据徐恒泽等[1]主编的第七版高等医药院校教材 针灸学称:!阿是穴是指以疾病的压痛点或其他反应点作为针灸部位,随病而定,没有固定的位置和具体的穴名的一类腧穴;其称谓始自孙思邈 备急千金方 灸例,又称∀不定穴#、∀天应穴#,溯本求源,乃始自 内经∀以痛为腧#。

∃说明阿是穴与压痛点还是有联系的。

孙思邈[2]的 备急千金要方 灸例对阿是穴的描述是:!凡孔穴在身,皆是藏腑、荣卫,血脉流通,表里往来,各有所主,临时救难,必在审详%%又以肌肉文理、节解缝会宛陷之中,及以手按之,病者快然,如此仔细安详用心者,乃能得之耳%%凡人吴蜀地游宦,体上常须三两处灸之,勿令疮暂差,则瘴疠、温疟、毒气不能著人也。

故吴蜀多行灸法,有阿是之法,言人有病痛,即令捏其上,若里(果)当其处,不问孔穴,即得便快成(成,据明代 普济方作∀或#)痛处,即云阿是,灸刺皆验,故曰阿是穴也。

∃从孙思邈原文中可看出,阿是穴是这样一类腧穴:临时性穴位,用于!临时救难∃;与其他腧穴一样,其分布符合腧穴一般特征,即!以肌肉文理、节解缝会宛陷之中∃;医生按压时,患者的感觉有疼痛感亦可以为舒适感,而以舒适感为主(!以手按之,病者快然∃;!即得便快成痛处∃);这一类穴位既可以用针法,亦可以用灸法。

说明即便在孙思邈的 备急千金方 灸例中阿是穴与压痛点还是有区别的,尽管两者有联系,但两者并不等同。

压痛点是西医触诊中的一个术语,有其特定的概念,是指以拇指或食指末节指腹触压皮肤时,在呈现阳性病理反应的部位出现以疼痛为主要感觉的点。

其反应的程度因病的轻重、缓急而定,一般分为三级。

轻压即有不可忍受的疼痛为!+++∃,中压则疼痛但可忍受为!++∃,重压才觉轻痛为!+∃。

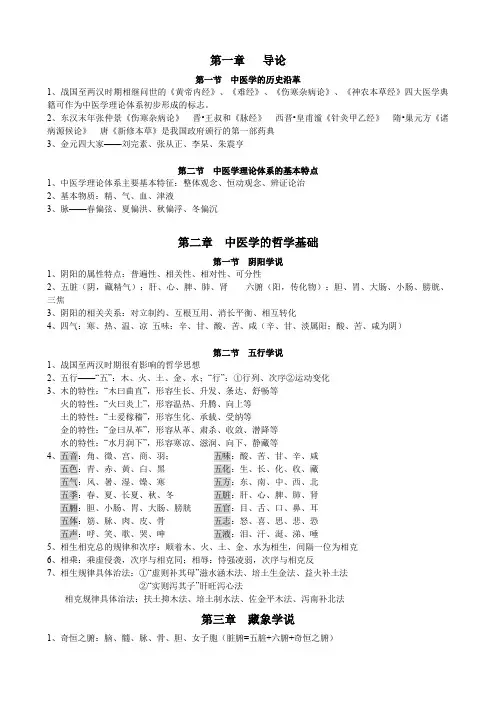

第一章导论第一节中医学的历史沿革1、战国至两汉时期相继问世的《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》四大医学典籍可作为中医学理论体系初步形成的标志。

2、东汉末年张仲景《伤寒杂病论》晋•王叔和《脉经》西晋•皇甫谧《针灸甲乙经》隋•巢元方《诸病源候论》唐《新修本草》是我国政府颁行的第一部药典3、金元四大家——刘完素、张从正、李杲、朱震亨第二节中医学理论体系的基本特点1、中医学理论体系主要基本特征:整体观念、恒动观念、辨证论治2、基本物质:精、气、血、津液3、脉——春偏弦、夏偏洪、秋偏浮、冬偏沉第二章中医学的哲学基础第一节阴阳学说1、阴阳的属性特点:普遍性、相关性、相对性、可分性2、五脏(阴,藏精气):肝、心、脾、肺、肾六腑(阳,传化物):胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦3、阴阳的相关关系:对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化4、四气:寒、热、温、凉五味:辛、甘、酸、苦、咸(辛、甘、淡属阳;酸、苦、咸为阴)第二节五行学说1、战国至两汉时期很有影响的哲学思想2、五行——“五”:木、火、土、金、水;“行”:①行列、次序②运动变化3、木的特性:“木曰曲直”,形容生长、升发、条达、舒畅等火的特性:“火曰炎上”,形容温热、升腾、向上等土的特性:“土爰稼穑”,形容生化、承载、受纳等金的特性:“金曰从革”,形容从革、肃杀、收敛、潜降等水的特性:“水月润下”,形容寒凉、滋润、向下、静藏等4、五音:角、徵、宫、商、羽;五味:酸、苦、甘、辛、咸五色:青、赤、黄、白、黑五化:生、长、化、收、藏五气:风、暑、湿、燥、寒五方:东、南、中、西、北五季:春、夏、长夏、秋、冬五脏:肝、心、脾、肺、肾五腑:胆、小肠、胃、大肠、膀胱五官:目、舌、口、鼻、耳五体:筋、脉、肉、皮、骨五志:怒、喜、思、悲、恐五声:呼、笑、歌、哭、呻五液:泪、汗、涎、涕、唾5、相生相克总的规律和次序:顺着木、火、土、金、水为相生,间隔一位为相克6、相乘:乘虚侵袭,次序与相克同;相辱:恃强凌弱,次序与相克反7、相生规律具体治法:①“虚则补其母”滋水涵木法、培土生金法、益火补土法②“实则泻其子”肝旺泻心法相克规律具体治法:扶土抑木法、培土制水法、佐金平木法、泻南补北法第三章藏象学说1、奇恒之腑:脑、髓、脉、骨、胆、女子胞(脏腑=五脏+六腑+奇恒之腑)2、藏象学说主要特点:①以五脏为中心的整体观②从“象”来考察“脏”的功能活动3、肝系统(肝、胆、筋、目、爪)心系统(心、小肠、脉、舌、面)脾系统(脾、胃、肉、口、唇)肺系统(肺、大肠、皮、鼻、毛)肾系统(肾、膀胱、骨髓、耳、发)4、血液是神志活动的物质基础5、【心】生理功能:心主血脉;心主神志。

中针灸技法第四章刺灸法总论刺灸法(method of needling and moxibustion)包括刺法和灸法两种,主要论述刺法灸法的理论及其具体操作技术,为针灸临床所必须掌握的知识和技能。

本章主要就刺灸法的概念、源流和发展等内容作一阐述。

刺法,古称“砭刺”,是由砭石刺病发展而来,后来又称“针法”,目前其含义已非常广泛,即指使用不同的针具或非针具,通过一定的手法或方式刺激机体的一定部位,以达到激发经络气血、调节整体功能的方法。

灸法,古称“灸○”,又称“艾灸”,是指用艾火治病的方法。

广义的灸法既是指采用艾绒等为主烧灼、熏熨体表的方法,又可包括一些非火源的外治疗法。

无论刺法和灸法均是通过刺激人体的一定部位(腧穴),以起到疏通经络、行气活血、协调脏腑阴阳等作用,从而达到扶正祛邪、治疗疾病的目的。

第一节刺法的起源和发展一、针具的起源与发展远古时代,我们的祖先曾利用一些简单的、不加磨制的石块做为生活和日常用具,这就是旧石器时代。

后来,勤劳的祖先们在不断的劳动实践中,又逐渐能够加工制造各种不同形状的石斧、石刀和石针等工具,演进到新石器时代。

砭石是古代的一种石器,《说文解字》说:“砭,以石刺病也”,是经过磨制而成的原始工具,可以看作是最初的“针具”。

有关砭石的记载很多,如:《山海经》曰:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石”,晋·郭璞注:“可以为砥(砭)针,治痈肿者”,《素问·异法方宜论》曰:“东方之域,……其病皆为痈疡,其治宜砭石”,唐·王冰注:“砭石,谓以石为针也。

”这些记载都说明,“砭石”起源于新石器时代,最初是用来刺痈肿、排脓、放血的工具。

后来逐渐发展成为针灸治疗的工具。

砭石的实物,近年来在考古工作中有了新的发现,如1963年在内蒙古自治区多伦旗头道洼新石器时代遗址出土了一根磨制的石针,长厘米,一端有锋,呈四棱锥形,经考古与医史专家鉴定,这枚石针出于距今1万年至4千年前的新石器时代,认为它是针刺的原始工具——砭石。