成都非物质文化遗产

- 格式:docx

- 大小:23.02 KB

- 文档页数:4

成都非遗竹编

在中国,传统手工艺中最有特色的之一就是成都非遗竹编,它的精湛的工艺、独特的吸引力使他一直受到消费者的青睐。

成都非遗竹编经过两千多年的发展,始终保留着其原汁原味的风格和保健特点,也吸引了越来越多的人。

据悉,成都非遗竹编工艺竟有两千多年的历史,它使用“竹枝”和“草枝”来编织,又称“山编”。

从编制工艺上看,成都非遗竹编以竹材为“丝”,这些竹扁条,不仅经过预先处理,而且还需要在每一条线上编织,经过数次复杂的织法,使得竹扁条慢慢拧成螺旋,形成竹编后的特殊纹路和宝石纹样。

成都非遗竹编不仅具有独特的织法,也拥有各种精美设计,覆盖百家乐牌、竹枝签、提花板、暖洋洋毯等,精致美观,是中国传统文化中弥足珍贵的宝藏。

竹扁条可以编织成各种形状的物品,包括圆形的编织物,缠绕的编织物,垂钓形的编织物,以及精致的编织披肩。

竹编完美地表达了中国传统的人文精神和体现中国传统文化的美学。

竹编不仅是一种传统手工艺,而且也具有许多保健功效和功能,比如有效预防感冒、寒冷、小儿多动症,甚至具有防辐射、安神、缓解疲劳、促进血液循环功能。

在今天,传统的成都非遗竹编技艺愈加受到了大家的青睐,它也成为了中华民族传统文化中不可忽视的一部分。

成都天府之国的历史遗迹与文化成就成都是中国西南地区的一座古老城市,被誉为“天府之国”。

它拥有丰富的历史遗迹和独特的文化成就,吸引着来自世界各地的游客。

本文将介绍成都的历史遗迹和文化成就,展示这座城市的独特魅力。

一、历史遗迹1. 武侯祠武侯祠是纪念著名三国时期的军事家、政治家刘备的庙宇。

其建筑采用典型的巴蜀风格,以黄色为主色调,彰显着古代巴蜀文化的独特风貌。

武侯祠是成都历史文化的重要代表,也是中国古代建筑艺术的杰出之作。

2. 锦里古街锦里古街是成都保存最完整的古老商业街区之一,有着几百年的历史。

这里的建筑风格充满了川西民族特色,演绎着成都市民生活的历史变迁。

在这里,游客可以欣赏到传统巴蜀建筑、品尝川菜、购买特色手工艺品等,深入感受成都的独特魅力。

3. 宽窄巷子宽窄巷子是成都保存最完好的清代民居街区之一。

这里的建筑保持了古代巴蜀的风貌,小巷错落有致,砖木结构的传统巴蜀建筑仍然屹立不倒。

在宽窄巷子漫步,仿佛穿越时空,感受到了古老成都的历史气息。

二、文化成就1. 巴蜀文化成都作为古代巴蜀文化的发源地,拥有丰富的文化遗产。

巴蜀文化以其独特的艺术风格和文化底蕴而闻名于世。

曾经的巴蜀古国是巴文化和蜀文化的交汇地,各种艺术形式和传统习俗在这里彰显得淋漓尽致。

2. 川菜文化成都以其独特的川菜文化而闻名于世。

川菜是中国八大菜系之一,独具特色的调味方法和丰富的口味使其备受瞩目。

红油、麻辣、麻香等独特的川菜味道已经成为了成都文化的一部分。

在成都,品尝正宗的川菜成为了许多游客必做的事情之一。

3. 成都锦绣文化成都有着悠久的文人墨客传统,涌现出一大批文化名人。

锦绣文化是成都文化的一个重要组成部分。

无论是古代的文人雅士,还是现代的文化创意产业,都为成都增添了独特的魅力。

成都的锦绣文化透过历史故事、诗词歌赋等表达方式,将成都独有的文化气质展露无遗。

总结:成都作为一座历史悠久的古城,拥有丰富的历史遗迹和独特的文化成就。

无论是武侯祠、锦里古街还是宽窄巷子,都展示了成都古老而独特的城市魅力。

成都的民间工艺品

成都是中国西南地区的重要城市,拥有丰富多样的民间工艺品文化。

以下是一些成都的民间工艺品:

1. 成都剪纸:成都剪纸是中国传统手工艺品之一,以其细腻、精巧的剪纸技艺而闻名。

剪纸作品通常以动植物、人物、花卉等为主题,具有浓郁的民间风情。

2. 成都蜀锦:蜀锦是成都的传统丝织品之一,制作历史悠久,技艺精湛。

蜀锦以其色彩鲜艳、纹路繁复的特点而著名,常用于制作服饰、家居用品等。

3. 金沙木雕:成都金沙木雕是中国民间工艺品的代表之一。

金沙木雕以其精细的雕刻技艺和独特的表现手法而闻名,作品常以人物、花鸟等为题材,栩栩如生。

4. 成都蜀绣:蜀绣是四川成都地区的传统刺绣工艺品,以其精致的刺绣技艺而受到国内外的赞誉。

蜀绣作品通常以花鸟、人物、山水等为主题,色彩鲜亮、线条流畅。

5. 成都宝石:成都地区出产的宝石丰富多样,包括翡翠、和田玉、琥珀等。

这些宝石以其独特的色彩和纹路而受到人们的喜爱,常用于制作珠宝首饰。

6. 成都火锅底料:成都火锅是中国著名的美食之一,其底料制作精细,多种香辛料的独特搭配,赋予了火锅独特的风味。

成都的火锅底料通常包括辣椒粉、花

椒粉等,味道辣烈、鲜香。

以上是成都的一些著名的民间工艺品,它们代表了成都丰富的手工艺传统和文化特色。

无论是剪纸、蜀锦还是木雕,都展示了成都人民对艺术和美的追求。

探究成都非遗“民间文学”的艺术魅力及生态传播路径成都作为中国历史悠久的文化古都,拥有着丰富多彩的非物质文化遗产,其中的“民间文学”是其中的重要组成部分之一。

作为非遗项目的一种,成都的民间文学以其独特的艺术魅力和生态传播路径,吸引了越来越多的人们的关注和热爱。

本文将从成都非遗“民间文学”的定义、特点、艺术魅力和生态传播路径等方面展开探究,为读者揭开成都非遗“民间文学”的神秘面纱。

一、成都非遗“民间文学”的定义成都非遗“民间文学”是指成都地区民间口头文学和书面文学传承和创作的一种艺术形式。

它包括成语谚语、传统歌谣、童谣儿歌、神话传说、民间故事等多种形式,它源远流长,承载着成都地区丰富的历史文化底蕴,是成都的一张文化名片。

成都民间文学以其独特的表现形式和文化特色,展现了成都人民丰富的思想情感和智慧,成为了成都非遗文化的瑰宝。

二、成都非遗“民间文学”的特点1. 语言地方特色浓厚。

成都民间文学多采用方言进行创作和表达,如四川话、成都话等。

这样不仅增加了作品的鲜明地方特色,更能够更好地表现出当地的风土人情和民生百态。

2. 传承创新并重。

成都民间文学既传承了古代文学的精髓,同时也注重将其融入当代文化和生活之中,创作出许多新颖的文学作品,为当代社会注入了新的活力和魅力。

3. 表现形式多样。

成都民间文学涵盖了成语谚语、歌谣童谣、神话传说、民间故事等多种表现形式,不论是口头传承还是书面创作,都有着独特的魅力。

三、成都非遗“民间文学”的艺术魅力1. 艺术形式的生动性和丰富性。

成都民间文学以其生动丰富的艺术形式,能够更好地吸引读者的眼球,让人们能够身临其境地感受到当地的风土人情和历史文化。

2. 文化情感的传承和交流。

成都民间文学承载着丰富的历史文化和情感,通过文字传承下来的故事和传说,使当代人能够更好地了解和感受到古代人们的生活和思想,从而拉近了人与人之间的情感距离。

3. 艺术表达的多样性和包容性。

成都民间文学形式多样,内容丰富,能够包容不同的文化和思想,从而使其在传播过程中更具有吸引力和感染力。

蜀绣是以四川成都为中心的刺绣产品的总称。

它以软缎和彩丝为主要原料,运用独特的绣技,绣制被面、枕套、衣、鞋和画屏等。

蜀绣的绣工和针法特点可以概括为:“针脚整齐,线片光亮,紧密柔和,车拧到家”。

所谓“车”是指刺绣的关键部位,如动物的眼睛,一朵花的花瓣等处,由中心起针,逐渐向四周扩展。

所谓“拧”则是指运用长短不同的针脚,从刺绣形象的外围逐渐向内添针或减针。

这种独特的绣工使绣作品有张有弛,浓淡适度,密疏得体,因而,蜀绣多有水墨写意画的艺术效果。

成都蜀绣厂生产的蜀绣艺术珍品里最负盛名的作品要数《鞭蓉鲤鱼》条屏。

此产品在洁白的缎料上,用几朵粉红色的鞭蓉花作衬托,七条肥腴丰满的鲤鱼,大小参差,前游后随,摇头摆尾,自由自在。

看上去,有的动有的静,有的浮在水面,有的沉在水底,层次分明。

1981年,蜀绣作品参加了四川省出口商品展览,赴美国费城展出,深受赞赏。

同年在全国工艺美术百花奖评比会上,蜀绣作品荣获银杯奖。

蜀绣也称"川绣",它是以四川成都为中心的刺绣产品的总称。

蜀绣的生产具有悠久的历史。

蜀绣以软缎和彩丝为主要原料,针法多达100多种,充分发挥了手绣的特长,具有浓厚的地方风格。

蜀绣题材大多为花鸟、走兽、虫鱼和人物等,品种除了绣屏之外,还有被面、枕套、靠垫、桌布、头巾等等。

明式家具.早在汉代(公元前206~公元220年),蜀绣之名就已誉满天下,汉朝政府还在成都专门设置了"锦官"进行管理。

汉以后至五代十国时期(公元907~960年),四川相对安定的局面为蜀绣的发展创造了有利的条件,社会需求的不断增大,刺激了蜀绣业的飞速发展。

到了宋代(公元960~1279年),蜀绣的发展达到鼎盛时期,绣品在工艺、产销量和精美程度上都独步天下。

清朝(公元1644~1911年)中叶以后,蜀绣逐渐形成行业,当时各县官府均设"劝工局"以鼓励蜀绣生产。

新中国成立后,在四川设立了成都蜀绣厂,使蜀绣工艺的发展进入了一个新阶段,技术上不断创新,品种日益增多。

成都龙泉驿区位于四川省成都市的西南边缘,是一座充满历史和文化遗产的地方。

作为成都市的重要组成部分,龙泉驿区不仅拥有丰富的自然资源和景观,更有着丰富的非物质文化遗产。

1. 龙泉驿区的历史龙泉驿区自古就是成都平原的重要门户之一,曾是古代商旅和军队的重要通道。

在长期的历史发展中,龙泉驿区逐渐形成了独特的地域文化和非物质文化遗产。

这些遗产不仅承载着丰富的历史信息,更代表着龙泉驿区丰富多彩的文化传统。

2. 龙泉驿区的非物质文化遗产龙泉驿区的非物质文化遗产包括民间艺术、传统节庆、民俗习俗等多个方面。

其中,最具代表性的非物质文化遗产之一是龙泉驿区的戏曲艺术。

龙泉驿区拥有自己独特的地方戏曲,如川剧、藏剧等,这些戏曲艺术流传于民间,承载着丰富的历史文化内涵。

3. 龙泉驿区的传统节庆龙泉驿区有许多传统节庆活动,如春节、清明节、龙抬头等。

这些节庆活动是龙泉驿区人民世代相传的民间传统,不仅是人们进行文化交流和表达情感的重要方式,更是承载着丰富的文化内涵和历史意义。

4. 龙泉驿区的民俗习俗龙泉驿区的民俗习俗也是其非物质文化遗产的重要组成部分。

龙泉驿区的婚俗、丧葬习俗、节日习俗等都反映了当地人民丰富多彩的生活方式和文化传统,展现了其独特的民俗风情。

5. 保护和传承非物质文化遗产龙泉驿区的非物质文化遗产是宝贵的历史和文化财富,保护和传承工作显得十分重要。

龙泉驿区政府和相关部门制定了一系列政策和措施,加强非物质文化遗产的保护工作,同时组织了一系列活动,以加强非物质文化遗产的传承工作。

龙泉驿区还鼓励和支持民间组织和个人积极参与非物质文化遗产的保护和传承,形成了社会共同参与的保护机制。

总结龙泉驿区的非物质文化遗产是其历史和文化的重要组成部分,承载着丰富的历史内涵和文化价值。

保护和传承非物质文化遗产,对于传承中华民族优秀传统文化和促进地方经济社会发展具有重要意义。

龙泉驿区将继续加大对非物质文化遗产的保护和传承工作,让这些宝贵的文化遗产得到更好的传承和发展。

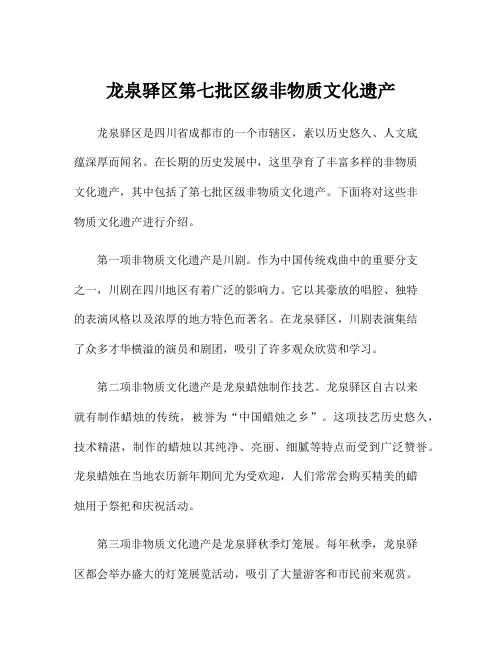

龙泉驿区第七批区级非物质文化遗产龙泉驿区是四川省成都市的一个市辖区,素以历史悠久、人文底蕴深厚而闻名。

在长期的历史发展中,这里孕育了丰富多样的非物质文化遗产,其中包括了第七批区级非物质文化遗产。

下面将对这些非物质文化遗产进行介绍。

第一项非物质文化遗产是川剧。

作为中国传统戏曲中的重要分支之一,川剧在四川地区有着广泛的影响力。

它以其豪放的唱腔、独特的表演风格以及浓厚的地方特色而著名。

在龙泉驿区,川剧表演集结了众多才华横溢的演员和剧团,吸引了许多观众欣赏和学习。

第二项非物质文化遗产是龙泉蜡烛制作技艺。

龙泉驿区自古以来就有制作蜡烛的传统,被誉为“中国蜡烛之乡”。

这项技艺历史悠久,技术精湛,制作的蜡烛以其纯净、亮丽、细腻等特点而受到广泛赞誉。

龙泉蜡烛在当地农历新年期间尤为受欢迎,人们常常会购买精美的蜡烛用于祭祀和庆祝活动。

第三项非物质文化遗产是龙泉驿秋季灯笼展。

每年秋季,龙泉驿区都会举办盛大的灯笼展览活动,吸引了大量游客和市民前来观赏。

这些灯笼造型各异,花样繁多,制作精美,让人赏心悦目。

灯笼展览活动不仅展示了龙泉驿区人民的创作才华,也成为了当地人民欢度中秋佳节的一种重要方式。

第四项非物质文化遗产是龙泉驿区传统民族医药。

龙泉驿区历史上曾是川滇黔交界地区的药域,这里的民族医药文化依然保留着浓厚的传统特色。

区内的许多民间医师和药店一直以来都在传承和发展传统医药知识和技术,为人们的健康保健提供了重要的支持。

第五项非物质文化遗产是龙泉驿古戏台木雕。

龙泉驿区传统的古戏台木雕技艺有着悠久的历史。

这种雕刻技法独特,工艺精湛,雕刻出来的古戏台造型栩栩如生,寓意深远。

这些木雕作品不仅用于戏台的装饰,也被用作纪念品和工艺品,深受人们的喜爱。

以上是龙泉驿区第七批区级非物质文化遗产的简要介绍。

这些文化遗产凝聚了龙泉驿人民的智慧和创造力,不仅是该区文化传统的重要组成部分,也是该区形象展示和文化交流的重要窗口。

我们应该加强对这些非物质文化遗产的保护和传承,让它们能够继续为我们的生活和社会发展带来美好的影响。

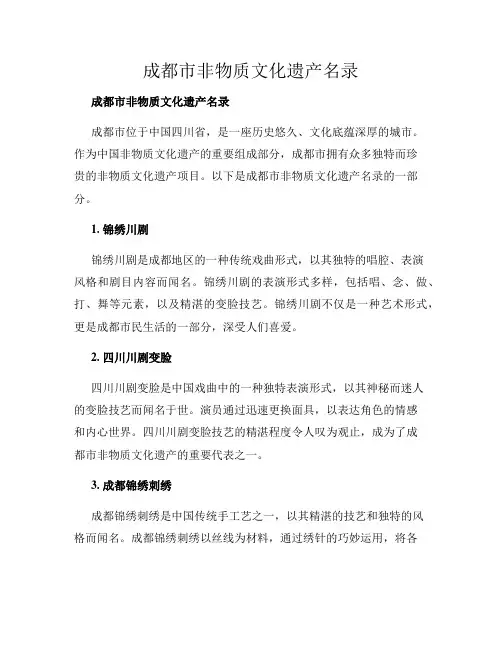

成都市非物质文化遗产名录成都市非物质文化遗产名录成都市位于中国四川省,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

作为中国非物质文化遗产的重要组成部分,成都市拥有众多独特而珍贵的非物质文化遗产项目。

以下是成都市非物质文化遗产名录的一部分。

1. 锦绣川剧锦绣川剧是成都地区的一种传统戏曲形式,以其独特的唱腔、表演风格和剧目内容而闻名。

锦绣川剧的表演形式多样,包括唱、念、做、打、舞等元素,以及精湛的变脸技艺。

锦绣川剧不仅是一种艺术形式,更是成都市民生活的一部分,深受人们喜爱。

2. 四川川剧变脸四川川剧变脸是中国戏曲中的一种独特表演形式,以其神秘而迷人的变脸技艺而闻名于世。

演员通过迅速更换面具,以表达角色的情感和内心世界。

四川川剧变脸技艺的精湛程度令人叹为观止,成为了成都市非物质文化遗产的重要代表之一。

3. 成都锦绣刺绣成都锦绣刺绣是中国传统手工艺之一,以其精湛的技艺和独特的风格而闻名。

成都锦绣刺绣以丝线为材料,通过绣针的巧妙运用,将各种图案绣制在绸缎上。

成都锦绣刺绣的图案多样,包括花鸟、人物、山水等,色彩鲜艳,线条流畅,富有立体感。

4. 成都蜀锦成都蜀锦是中国传统丝织品之一,以其精美的图案和细腻的手工艺而闻名。

成都蜀锦的制作过程繁琐,需要经过多道工序,包括设计、织造、染色等。

成都蜀锦的图案多样,包括花鸟、人物、山水等,色彩鲜艳,线条流畅,富有立体感。

5. 成都火锅成都火锅是中国传统美食之一,以其麻辣味道和独特的烹饪方式而闻名。

成都火锅的特点是选用新鲜的食材,搭配独特的调料,煮熟后直接食用。

成都火锅的辣味和麻味让人难以忘怀,成为了成都市非物质文化遗产的一部分。

以上是成都市非物质文化遗产名录的一部分,这些非物质文化遗产项目代表了成都市丰富多样的文化传统和独特的艺术风格。

它们不仅是成都市民生活的一部分,更是中华民族宝贵的文化遗产。

我们应该珍惜和传承这些非物质文化遗产,让它们继续在成都这片土地上绽放光彩。

成都市人民政府关于公布成都市第一批市级非物质文化遗产名录的通知文章属性•【制定机关】成都市人民政府•【公布日期】2006.11.17•【字号】•【施行日期】2006.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】文化、新闻出版、广播影视、体育综合规定正文成都市人民政府关于公布成都市第一批市级非物质文化遗产名录的通知各区(市)县政府,市政府各部门:成都市第一批市级非物质文化遗产名录(共计41项)已经2006年11月8日市政府第89次常务会议讨论通过,现予公布。

成都作为国务院首批公布的历史文化名城,在长期的历史发展进程中,勤劳智慧的成都人民不仅创造了丰富的物质文化遗产,而且创造了多彩的非物质文化遗产。

蜀锦、蜀绣、成都漆艺、都江堰清明放水节入选首批国家级非物质文化遗产名录。

非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。

保护和利用好非物质文化遗产,对于继承和发扬民族优秀文化传统、促进社会主义精神文明建设,对于落实科学发展观,构建和谐社会,实现成都经济社会的全面、协调、可持续发展都具有重要而深远的意义。

各区(市)县政府、市政府各部门要按照国务院和省、市政府关于加强非物质文化遗产保护工作的有关精神和要求,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

二○○六年十一月十七日第一批成都市市级非物质文化遗产名录(共计41项)一、民间文学(共1项)序号编号项目名称申报地区或单位1Ⅰ-1新津灯谜新津县二、民间音乐(共5项)序号编号项目名称申报地区或单位2Ⅱ-1沱江号子金堂县3Ⅱ-2竹麻号子邛崃市4Ⅱ-3闹年锣鼓彭州市5Ⅱ-4青城洞经古乐都江堰市6Ⅱ-5成都道教音乐市道教协会三、民间舞蹈(共1项)序号编号项目名称申报地区或单位7Ⅲ-1火龙灯舞双流县四、传统戏剧(共2项)序号编号项目名称申报地区或单位8Ⅳ-1成都木偶戏成都艺术剧院9Ⅳ-2成都皮影戏成都艺术剧院成都博物院五、曲艺(共8项)序号编号项目名称申报地区或单位10Ⅴ-1竹琴成都艺术剧院11Ⅴ-2荷叶成都艺术剧院12Ⅴ-3四川清音成都艺术剧院13Ⅴ-4金钱板成都艺术剧院14Ⅴ-5扬琴成都艺术剧院15Ⅴ-6连箫青羊区16Ⅴ-7飞刀花鼓青羊区17Ⅴ-8么妹灯蒲江县六、杂技与竞技(共1项)序号编号项目名称申报地区或单位18Ⅵ-1高台狮子金堂县七、民间美术(共1项)序号编号项目名称申报地区或单位19Ⅶ-1蜀绣(已列入第一批国家级非物质文化遗产名录)八、传统手工技艺(共17项)序号编号项目名称申报地区或单位20Ⅷ-1蜀锦织造技艺(已列入第一批国家级非物质文化遗产名录)21Ⅷ-2成都漆艺(已列入第一批国家级非物质文化遗产名录)22Ⅷ-3糖画锦江区温江区23Ⅷ-4水井坊酒传统酿制技艺四川全兴股份有限公司24Ⅷ-5郫县豆瓣制作技艺郫县25Ⅷ-6川派盆景制作技艺省盆景艺术家协会市花卉盆景协会26Ⅷ-7川派盆景盘扎技艺温江区27Ⅷ-8孔明灯制作技艺邛崃市28Ⅷ-9瓷胎竹编邛崃市29Ⅷ-10 邛陶烧造技艺邛崃市30Ⅷ-11 桂花土陶制作技艺彭州市31Ⅷ-12 草编龙泉驿区32Ⅷ-13 成都银花丝技艺青羊区33Ⅷ-14 棕编新都区34Ⅷ-15 藤编崇州市35Ⅷ-16 道明竹编崇州市36Ⅷ-17 川剧服饰制作技艺长洲剧装场九、传统医药(共2项)序号编号项目名称申报地区或单位37Ⅸ-1成都中药炮制技术成都中医药大学38Ⅸ-2成都中药传统制剂方法成都中医药大学十、民俗(共3项)序号编号项目名称申报地区或单39Ⅹ-1都江堰放水节(已列入第一批国家级非物质文化遗产名录)40Ⅹ-1望丛赛歌会郫县41Ⅹ-2火牛阵新津县。

成都市市级非物质文化遗产名录成都市市级非物质文化遗产名录成都市位于中国四川省,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

作为中国的文化名城,成都市拥有丰富的非物质文化遗产资源。

下面将为大家介绍成都市市级非物质文化遗产名录。

一、锦绣川剧锦绣川剧是成都市的传统戏曲剧种之一,具有悠久的历史和独特的艺术风格。

它以其独特的唱腔、表演形式和剧目内容而闻名于世。

锦绣川剧在成都市有着广泛的传承和发展,是成都市非物质文化遗产的重要组成部分。

二、蜀绣蜀绣是中国四大名绣之一,也是成都市的传统手工艺品。

蜀绣以其精湛的刺绣技艺和独特的风格而闻名于世。

它以丝线为材料,通过刺绣的方式将各种图案绣制在绸缎上。

蜀绣在成都市有着悠久的历史和广泛的传承,是成都市非物质文化遗产的瑰宝。

三、川剧变脸川剧变脸是成都市的传统艺术形式之一,也是中国戏曲文化的瑰宝。

川剧变脸以其神秘的变脸技艺和精彩的表演形式而闻名于世。

演员通过快速换取面具的方式,将不同的情绪和角色展现给观众。

川剧变脸在成都市有着广泛的传承和发展,是成都市非物质文化遗产的独特之处。

四、成都府邸文化成都府邸文化是成都市的传统文化之一,也是成都市非物质文化遗产的重要组成部分。

成都府邸是古代成都的行政中心,是政治、经济、文化的重要场所。

成都府邸文化以其丰富的历史内涵和独特的建筑风格而闻名于世。

成都府邸文化在成都市有着广泛的传承和发展,是成都市非物质文化遗产的瑰宝。

五、川菜川菜是成都市的传统美食之一,也是中国四大菜系之一。

川菜以其独特的口味和丰富的菜品而闻名于世。

川菜以辣味为主,注重调味和烹饪技巧,具有浓郁的地方特色。

川菜在成都市有着广泛的传承和发展,是成都市非物质文化遗产的重要组成部分。

六、成都杂技成都杂技是成都市的传统艺术形式之一,也是中国杂技的重要流派之一。

成都杂技以其独特的技艺和精彩的表演形式而闻名于世。

成都杂技包括各种技巧和表演形式,如飞人、顶碗、倒立等。

成都杂技在成都市有着广泛的传承和发展,是成都市非物质文化遗产的瑰宝。

成都市双流区位于四川省成都市的东部,是著名的天府之国,素有"天府之国"之称。

在双流区,有着丰富的非物质文化遗产资源,这些非物质文化遗产承载着双流区丰富的历史记忆和文化传承。

为了更好地保护和传承这些非物质文化遗产,双流区政府成立了非物质文化遗产名录,将这些宝贵的文化遗产记录下来,以便后人继续传承和发扬下去。

一、非物质文化遗产是什么?非物质文化遗产是指人类在生产和生活实践过程中创造的具有历史、艺术、科学、政治和文化价值,并以口头、行为、表演、艺术、节庆、实物等形式进行传承的文化遗产。

非物质文化遗产包括口头传统、表演艺术、社会实践、习俗、传统医药、手工艺技艺等多个领域。

二、双流区的非物质文化遗产双流区作为成都市的一个重要组成部分,拥有丰富的非物质文化遗产资源。

这些非物质文化遗产包括:川剧变脸、蜀绣、剪纸、百家宴、双流火龙、唢呐等等。

其中,川剧变脸是双流区的独特非物质文化遗产,是我国传统戏曲艺术中独具特色的一支,已被列入国家级非物质文化遗产名录。

蜀绣也是双流区的非物质文化遗产之一,是我国四大名绣之一,具有悠久的历史文化底蕴。

三、保护非物质文化遗产的重要性保护非物质文化遗产对于传承优秀的传统文化、弘扬民族精神、增强社会凝聚力、提升国家软实力具有重要意义。

非物质文化遗产是人类文明的重要组成部分,是民族文化的生动体现。

非物质文化遗产的保护还对于促进旅游业的发展、推动文化产业的繁荣、促进地方经济的增长有着积极的作用。

建立非物质文化遗产名录,对保护和传承非物质文化遗产具有重要意义。

四、双流区非物质文化遗产名录的意义成立双流区非物质文化遗产名录,对于激发全社会对非物质文化遗产的保护与传承意识,推动双流区非物质文化遗产事业的发展具有积极意义。

双流区非物质文化遗产名录的建立,有利于加强对非物质文化遗产的整体保护与管理,探索非物质文化遗产保护与传承的有效途径和机制,推动非物质文化遗产的传承与弘扬。

通过名录的建立和宣传,也能够引导广大市民积极参与到非物质文化遗产的保护和传承中来,营造尊重传统文化、保护文化遗产的浓厚氛围。

四川非物质文化遗产介绍

四川是一个文化底蕴深厚的省份,拥有着众多的非物质文化遗产,这些文化遗产代表着四川人民的智慧和历史,也是中国文化的重要组成部分。

以下是其中一些代表性的四川非物质文化遗产:

1. 川剧:川剧是中国四大戏曲之一,起源于四川,以其独特的唱腔、表演和化妆而著名。

川剧的表演形式多样,有高腔、胡腔、弹腔、昆腔等,而其表演风格则以豪放、激情、热情为特色。

2. 蜀绣:蜀绣是中国著名的刺绣之一,以四川成都为中心,具有悠久的历史和独特的风格。

蜀绣以其精湛的技艺和独特的刺绣手法而闻名于世,被誉为“东方艺术之花”。

3. 四川竹琴:四川竹琴是一种以竹子为乐器的民间音乐,流传于四川南部的少数民族地区。

竹琴音色清脆悦耳,具有浓郁的地方特色和文化内涵。

4. 川江号子:川江号子是一种流传于四川川江流域的民间音乐,是川江船工在工作时唱的一种号子。

川江号子具有独特的音乐形式和文化内涵,是中国传统音乐文化的重要组成部分。

5. 绵竹木版年画:绵竹木版年画是中国四大年画之一,起源于四川绵竹。

绵竹木版年画以其鲜艳的色彩、独特的造型和寓意深刻的图案而著名,是中国传统文化的重要组成部分。

这些非物质文化遗产不仅代表了四川人民的智慧和历史,也是中国文化的重要组成部分,对于保护和传承中国传统文化具有重要的意义。

青羊区第九批非物质文化遗产名录深入探讨中国非物质文化遗产主题需要从简要介绍青羊区第九批非物质文化遗产名录开始。

本文将就该主题进行全面评估,并回顾性地总结该名录对于青羊区的重要性。

我也将分享我个人对于中国非物质文化遗产的观点和理解。

一、青羊区第九批非物质文化遗产名录的背景介绍1.1 非物质文化遗产的概念非物质文化遗产是指非物质性的文化遗产,包括口头传统和表演艺术、社会实践、仪式和节日习俗、知识与实践、手工艺和传统医学等,旨在传承与保护这些文化元素。

1.2 中国非物质文化遗产保护与传承的意义保护和传承非物质文化遗产不仅是对历史传统的尊重,更是对文化多样性的保护。

这些遗产代表了一个国家的独特文化特色,也是培养民族认同感和传统文化自信的重要基础。

二、青羊区第九批非物质文化遗产名录的内容介绍2.1 青羊区的地理与文化概述青羊区位于中国四川省成都市,是该市的重要历史文化区域。

这个区域拥有丰富多样的非物质文化遗产资源,包括传统技艺、习俗与传统音乐等。

2.2 青羊区第九批非物质文化遗产名录详细介绍青羊区第九批非物质文化遗产名录详细列举了各个项目的名称、特点及其代表性传承人。

包括传统技艺如剪纸艺术、锅碗瓢盆制作等,还有传统节日如农民艺人节等。

三、青羊区第九批非物质文化遗产名录的重要性3.1 对当地文化传承的重要意义青羊区第九批非物质文化遗产名录的产生和发布,标志着当地文化传承的重要里程碑。

通过保护和传承这些非物质文化遗产,可以激发民众的文化自豪感,促进当地文化事业的繁荣发展。

3.2 对中国非物质文化遗产保护的有益借鉴青羊区第九批非物质文化遗产名录的制定过程和内容,对于中国非物质文化遗产的保护与传承提供了有益的借鉴和参考。

这一名录的发布对于全国范围内的非物质文化遗产保护起到了积极的推动作用。

个人观点与理解:我个人非常重视非物质文化遗产的保护和传承。

作为一位写手,我深深体会到文化的独特性和多样性对于社会的重要意义。

非物质文化遗产是历史和现实的接轨点,是我们了解自己根源和传承智慧的桥梁。

四川成都文化传统节日

成都,作为四川省的省会城市,拥有着悠久的历史和丰富的文化传统。

在这座城市里,有许多传统节日,其中最具代表性的要数成都庙会和成都草莓音乐节。

成都庙会是成都市最大的传统民俗节日,也是四川省级非物质文化遗产。

每年的农历正月初一至十五,成都庙会都会在青羊宫举行。

这个传统庙会已有上千年的历史,吸引了无数游客和市民前来观赏。

在这里,人们可以欣赏到各种传统民俗表演,品尝到各种地道的成都小吃,还可以购买到各种手工艺品和特色纪念品。

成都庙会不仅是一场盛大的民俗活动,更是一次对成都传统文化的传承和展示。

另一个备受关注的成都文化传统节日就是成都草莓音乐节。

这个音乐节每年都会在成都市郊的草莓园举行,吸引了众多音乐爱好者和游客前来参加。

在这里,人们可以欣赏到来自世界各地的音乐表演,品尝到新鲜的草莓和各种美食,还可以参与各种有趣的户外活动。

成都草莓音乐节不仅是一场音乐盛宴,更是一次对成都市郊农业文化和现代音乐文化的结合。

成都的传统节日不仅让人们感受到了浓厚的民俗文化氛围,更让人们领略到了这座城市独特的魅力。

这些传统节日的举办不仅丰富了人们的生活,更让这座城市的文化传统得到了更好的传承和发展。

希望未来成都的传统节日能够继续举办,让更多的人们了解和喜爱这座城市的文化传统。

成都非物质文化遗产——川剧

姓名:

学号:

一、川剧的简介

川剧,是中国戏曲剧种之一,流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。

川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。

川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。

总分生、旦、净、末、丑五大类,形式多样。

二、川剧流行区域分布

流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。

三、川剧的起源与发展

川剧是中国戏曲宝库中的一颗光彩照人的明珠。

它历史悠久,保存了不少优秀的传统剧目,和丰富的乐曲与精湛的表演艺术。

它是四川、云南、贵州等西南几省人民所喜见乐闻的民族民间艺术。

在戏曲声腔上,川剧是由高腔、昆腔、胡琴腔、弱腔等四大声腔加一种本省民间灯戏组成的。

这五个种类除灯戏外,都是从明朝末年到清朝中叶,先后由外省的戏班传入四川。

川剧,是四川文化的一大特色。

成都,是戏剧之乡。

早在唐代就有“蜀戏冠天下”的说法。

清代乾隆时在本地车灯戏基础上,吸收融汇苏、赣、皖、鄂、陕、甘各地声腔,形成含有高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔的用四川话演唱的“川剧”。

其中川剧高腔曲牌丰富,唱腔美妙动人,最具地方特色,是川剧的主要演唱形式。

川剧帮腔为领腔、合腔、合唱、伴唱、重唱等方式,意味隽永,引人入胜。

川剧语言生动活泼,幽默风趣,充满鲜明的地方色彩,浓郁的生活气息和广泛的群众基础。

常见于舞台的剧目就有数百,唱、做、念、打齐全,妙语幽默连篇,器乐帮腔烘托, “变脸”、“喷火”、“水袖”独树一帜,再加上写意的程式化动作含蓄着不尽的妙味……。

川剧为世人所喜爱并远涉重洋传遍世界。

川剧名戏《白蛇传.金山寺》更是在国内外流传甚广。

川剧,流行于四川全省及云南、贵州部分地区。

原先外省流入的昆腔、高腔、胡琴腔(皮黄)、弹戏和四川民间灯戏五种声腔艺术,均单独在四川各地演出,清乾隆年间(1736—1795),由于这五种声腔艺术经常同台演出,日久逐渐形成共同的风格,清末时统称“川戏”,后改称“川剧”。

高、昆、胡、弹灯在融汇成统一的川剧过程中,各有其自身的情况。

昆腔,源自江苏,流入四川,演变成具有本地特色的“川昆”。

高腔,在川剧中居主要地位。

源于江西弋阳腔,明末清初已流入四川,楚、蜀之间称为“清戏”。

在保持“以一人唱而众和之,亦有紧板、慢板”的传统基础上,又大量从四川秧歌、号子、神曲、连响中汲取营养,丰富和发展了“帮、打、唱”紧密结合的特点,形成具有本地特色的四川高腔。

胡琴腔,又称“丝弦子”,源于徽调和汉调,也吸收了陕西“汉中二黄”的成分,先后通过“做唱胡琴”和舞台演出与四川方言和川剧锣鼓相结合,在腔调与音乐过门上起了不少变化,形成具有四川风味的胡琴腔。

弹戏,即乱弹,又称“盖板子”、“川梆子”,因用盖板胡琴为主奏乐器和以梆子击节而得名,其源出于陕西的秦腔同州梆子。

秦腔流入四川后,与川北的灯戏、高腔长期共处,互相融汇,又采用四川方言,便逐渐形成独具风格的四川梆子--弹戏。

上述四种外地声腔艺术在四川流行的过程中,相继与四川方言及群众欣赏习惯相结合,逐渐演变成后来川剧的昆、高、胡、弹、灯五种声腔。

川剧与其他剧种不同的地方在于特别高的高腔。

川剧中最有名的技巧为变脸。

在四川号称川剧变脸之王的是王道正先生。

四、川剧的流派

川剧由于各种声腔流行地区和艺人师承关系,逐渐形成一些流派。

在这些流派中,

除象旦行浣(花仙)派、丑行傅(三乾)派、曹(俊臣)派等以杰出艺人称派外,主要则是按流行地区区分为四派:一是“川西派”,包括以成都为中心的温江地区各县,以胡琴为主,形成独特的“贝调”;二是“资阳河派”,包括自贡及内江区和县市,以高腔为主,艺术风格最为谨严;三是“川北派”,包括南充及绵阳的部分地区,以唱弹戏为主,受秦腔影响校多;四是“川东派”,包括以重庆为中心的川东一带,在1997年6月18日重庆成为直辖市之前,重庆为四川商业中心,来此演出的外地剧种很多。

特点是戏路杂,声腔多样化。

五、川剧剧目

川剧剧目繁多,早有“唐三千,宋八百,数不完的三列国”之说。

其中要以高腔部分的遗产最为丰富,艺术特色亦最显著,传统剧目有“五袍”(《青袍记》、《黄袍记》、《白袍记》、《红袍记》、《绿袍记》)、“四柱”(《碰天柱》、《水晶柱》、《炮烙柱》、《五行柱》),以及“江湖十八本”等,还有川剧界公认的“四大本头”(《琵琶记》、《金印记》、《红梅记》、《投笔记》),不少为其他剧种失传的剧目。

1949年后,经过整理,出现了一批优秀的川剧剧目,如《柳荫记》、《玉簪记》、《彩楼记》等。

川剧的表演艺术有深厚的生活基础,并形成一套完美的表演程式,剧本具有较高的文学价值,表演真实细腻,幽默机趣,生活气息浓郁,为群众喜爱。

有的演员还创造了不少绝技,如托举、开慧眼、变脸、钻火圈、藏刀等,善于利用绝技创造人物,叹为观止。

明末清初,由于各地移民入川,以及各地会馆的先后建立,致使多种南北声腔剧种也相继流播四川各地,并且在长期的发展衍变中,与四川方言土语、民风民俗、民间音乐、舞蹈、说唱曲艺、民歌小调的融合,逐渐形成具有四川特色的声腔艺术,从而促进了四川地方戏曲剧种——川剧的发展。

六、川剧特色之脸谱

川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝是川剧表演的特技之一,用于揭示剧中人物的内心及思想感情的变化,即把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状态变成可见、可感的具体形象——脸谱。

川剧演员在演出前,要在面部用不同色彩绘成各种图案,以展示人物的身份、形貌、性格特征。

历史上川剧没有专职的脸谱画师,演员都是自己绘制脸谱。

在保持剧中人物基本特征的前提下,演员可以根据自身的特点,创造性地绘制脸谱,以取得吸引观众注意的效果。

故川剧脸谱的

个性化和多样化特征,是各类地方剧种中少见的。

此外,川剧脸谱历史上都是以“师带徒”的方式传承,师傅怎样画脸谱,口传身教于徒弟。

师傅对自己所绘脸谱烂熟于心,徒弟听之学之绘之,也慢慢烂熟于心并可有改变。

演出完毕后,脸上一擦一摸干干净净,脸谱全然成了演员吸引观众的一个法宝。

既是口传心授,又是制胜法宝,所以川剧脸谱历史上就缺少纸面的图像记录。

七、川剧的现状

川剧具有巴蜀文化、艺术、历史、民俗等方面的研究和认知价值,在中国戏曲史及巴蜀文化发展史上具有十分独特的地位。

近年来,川剧同其他各种地方戏曲一样出现了生存危机,观众减少,演出市场萎缩,经费不足,传承发展举步维艰,抢救、保护川剧的任务正严肃地摆在人们面前。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2007年6月8日,四川省川剧学校获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。