全身麻醉的麻醉操作评分标准

- 格式:docx

- 大小:25.14 KB

- 文档页数:4

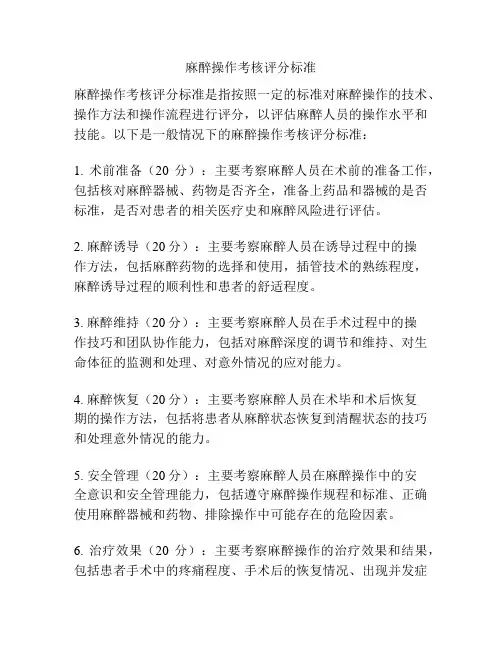

麻醉操作考核评分标准麻醉操作考核评分标准是指按照一定的标准对麻醉操作的技术、操作方法和操作流程进行评分,以评估麻醉人员的操作水平和技能。

以下是一般情况下的麻醉操作考核评分标准:1. 术前准备(20分):主要考察麻醉人员在术前的准备工作,包括核对麻醉器械、药物是否齐全,准备上药品和器械的是否标准,是否对患者的相关医疗史和麻醉风险进行评估。

2. 麻醉诱导(20分):主要考察麻醉人员在诱导过程中的操作方法,包括麻醉药物的选择和使用,插管技术的熟练程度,麻醉诱导过程的顺利性和患者的舒适程度。

3. 麻醉维持(20分):主要考察麻醉人员在手术过程中的操作技巧和团队协作能力,包括对麻醉深度的调节和维持、对生命体征的监测和处理、对意外情况的应对能力。

4. 麻醉恢复(20分):主要考察麻醉人员在术毕和术后恢复期的操作方法,包括将患者从麻醉状态恢复到清醒状态的技巧和处理意外情况的能力。

5. 安全管理(20分):主要考察麻醉人员在麻醉操作中的安全意识和安全管理能力,包括遵守麻醉操作规程和标准、正确使用麻醉器械和药物、排除操作中可能存在的危险因素。

6. 治疗效果(20分):主要考察麻醉操作的治疗效果和结果,包括患者手术中的疼痛程度、手术后的恢复情况、出现并发症的风险以及患者的满意度等。

在评分时,一般采用定量和定性相结合的方法,根据操作的规范程度、技术的熟练程度和操作的效果进行评分。

评分标准一般根据医院或麻醉专业组织的相关规定和标准进行制定,旨在保障麻醉操作的安全性和有效性。

总体来说,麻醉操作考核评分标准是评估麻醉人员技术水平和操作能力的重要依据,通过评分可以为麻醉人员提供改进的方向,避免麻醉操作中的风险和错误,并最大限度地保护患者的安全和健康。

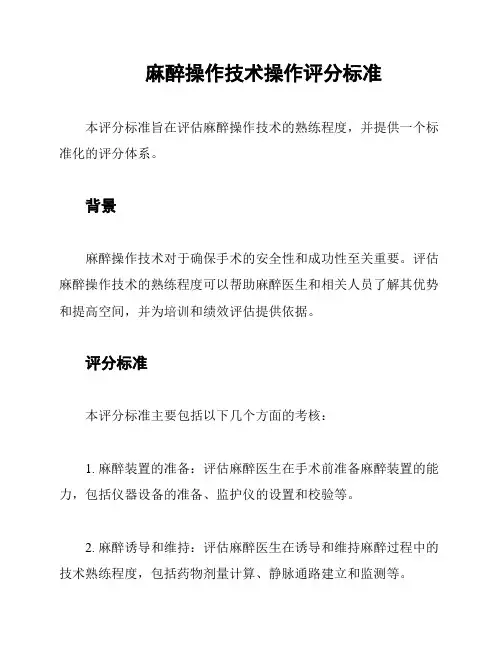

麻醉操作技术操作评分标准本评分标准旨在评估麻醉操作技术的熟练程度,并提供一个标准化的评分体系。

背景麻醉操作技术对于确保手术的安全性和成功性至关重要。

评估麻醉操作技术的熟练程度可以帮助麻醉医生和相关人员了解其优势和提高空间,并为培训和绩效评估提供依据。

评分标准本评分标准主要包括以下几个方面的考核:1. 麻醉装置的准备:评估麻醉医生在手术前准备麻醉装置的能力,包括仪器设备的准备、监护仪的设置和校验等。

2. 麻醉诱导和维持:评估麻醉医生在诱导和维持麻醉过程中的技术熟练程度,包括药物剂量计算、静脉通路建立和监测等。

3. 呼吸管理:评估麻醉医生在维护患者呼吸稳定的过程中的技术掌握,包括气道管理、呼吸机操作和麻醉深度监测等。

4. 麻醉复苏:评估麻醉医生在手术后的麻醉复苏过程中的技术表现,包括患者监护、药物管理和早期并发症处理等。

评分指标针对每个评估方面,我们建议使用以下评分指标进行评估:- 1分:操作存在重大错误或缺失,可能对患者造成严重危害。

- 2分:操作存在一些错误或缺失,可能对患者造成一定危害。

- 3分:操作基本正确,但还有改进的空间。

- 4分:操作基本正确,达到了一定的水平要求。

- 5分:操作非常熟练,达到了高水平要求。

使用建议本评分标准可以用于麻醉技术操作的培训、考核和绩效评估中。

建议麻醉医生和相关人员根据实际情况进行评估,同时结合具体的手术类型和复杂程度进行综合评估。

结束语麻醉操作技术操作评分标准是一个标准化的评估工具,可用于评估麻醉医生的技术熟练程度。

通过使用这个评分标准,我们可以为麻醉操作技术的培训和绩效评估提供一个客观和可靠的参考。

有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞

你就为抓了老鹰而兴奋不已。

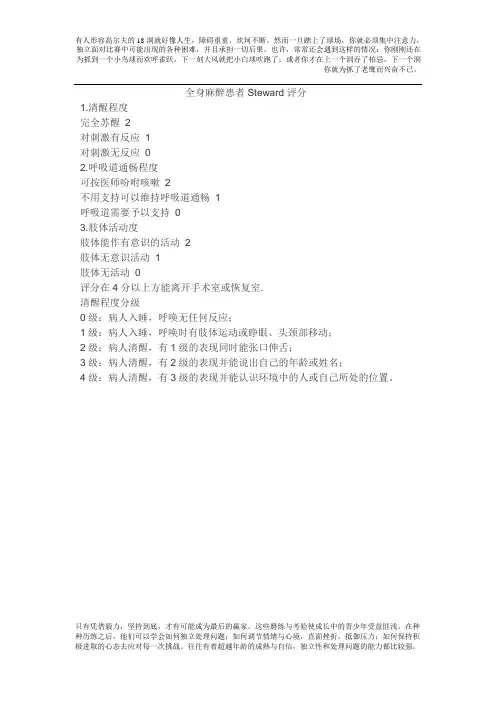

全身麻醉患者Steward评分

1.清醒程度

完全苏醒2

对刺激有反应1

对刺激无反应0

2.呼吸道通畅程度

可按医师吩咐咳嗽 2

不用支持可以维持呼吸道通畅 1

呼吸道需要予以支持0

3.肢体活动度

肢体能作有意识的活动 2

肢体无意识活动1

肢体无活动0

评分在4分以上方能离开手术室或恢复室.

清醒程度分级

0级:病人入睡,呼唤无任何反应;

1级:病人入睡,呼唤时有肢体运动或睁眼、头颈部移动;

2级:病人清醒,有1级的表现同时能张口伸舌;

3级:病人清醒,有2级的表现并能说出自己的年龄或姓名;

4级:病人清醒,有3级的表现并能认识环境中的人或自己所处的位置。

只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。

这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。

在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。

往往有着超越年龄的成熟与自信,独立性和处理问题的能力都比较强。

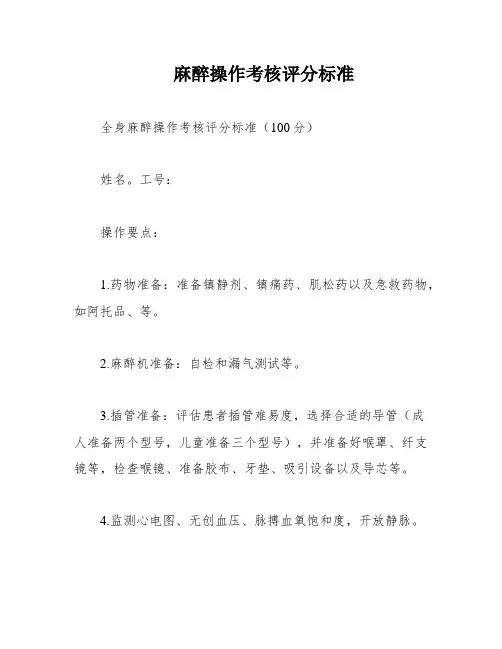

麻醉操作考核评分标准全身麻醉操作考核评分标准(100分)姓名。

工号:操作要点:1.药物准备:准备镇静剂、镇痛药、肌松药以及急救药物,如阿托品、等。

2.麻醉机准备:自检和漏气测试等。

3.插管准备:评估患者插管难易度,选择合适的导管(成人准备两个型号,儿童准备三个型号),并准备好喉罩、纤支镜等,检查喉镜、准备胶布、牙垫、吸引设备以及导芯等。

4.监测心电图、无创血压、脉搏血氧饱和度,开放静脉。

5.麻醉诱导:去氮给氧,依次给予镇静剂、镇痛剂和肌松药。

6.插管操作动作,保护患者牙齿和颈椎等。

7.问答导管在气管内的判断方法:⑴.按压胸廓时,有气流从导管冲出.⑵手控呼吸可见胸廓起伏.⑶听诊两肺呼吸音对称.⑷气体监护仪可见正常呼出CO2波形。

8.呼吸模式选择(容量或压力),并根据呼出CO2数值调整呼吸参数。

9.术中严密监测患者血压、心率和SPO2.密切观察术中出血量,严格进行输液管理。

10.问答气管内拔管指征:⑴患者意识恢复,呼之能睁眼、张口、举手等动作。

⑵患者肌力恢复,能上举双手或者用力抓紧你的手指。

⑶患者自主呼吸恢复,自主潮气量>5ml/kg;呼吸频率:成人<20次/分,小儿<30次/分,婴幼儿<40次/分。

脱氧5分钟,SPO2维持在95%以上。

⑷患者气道保护性反射恢复,例如吞咽、咳嗽等;评分标准:1.药物准备:10分。

2.麻醉机准备:10分。

3.插管准备:10分。

4.监测心电图、无创血压、脉搏血氧饱和度,开放静脉:10分。

5.麻醉诱导:10分。

6.插管操作动作,保护患者牙齿和颈椎等:10分。

7.问答导管在气管内的判断方法:10分。

8.呼吸模式选择(容量或压力),并根据呼出CO2数值调整呼吸参数:10分。

9.术中严密监测患者血压、心率和SPO2.密切观察术中出血量,严格进行输液管理:10分。

10.问答气管内拔管指征:10分。

评委:。

麻醉效果评定的规范与流程

一、组织管理

1、麻醉科医疗质量与安全管理小组为麻醉科麻醉效果评定小组,负责对本科室麻醉效果工作进行定期评定,内容有分析、评价、总结及改进措施。

2

2、麻醉维持期深度掌握不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,

配合手术欠理想。

3、麻醉结实缝皮时病人略由躁动,血压和呼吸稍有不平稳。

4、难以防止的轻度并发症。

Ⅲ级:1、麻醉诱导经过不平稳,插管有呛咳、躁动,血液动力学不稳定,应激反应强烈。

2、麻醉维持期深浅掌握不熟练,致使应激反应激烈,呼吸和循环

的抑制或很不稳定,肌松不良,配合手术勉强。

3、麻醉结束,病人苏醒冗长伴有呼吸抑制或缝皮时病人躁动、呛

Ⅲ级:阻滞范围不完善,疼痛较明显,肌松效果较差,病人出现呻吟、躁动,辅助用药后,情况有所改善,但不够理想,勉强完成手术。

Ⅳ级:麻醉失败,需改用其他麻醉方法后才能完成手术。

三、流程。

麻醉效果评定的规范与流程一、组织管理1、由麻醉科医疗质量与安全控制小组为麻醉科麻醉效果评定小组,负责对本科室麻醉效果工作进行定期评定,每月一次,并形成书目材料交医务科,内容有分析、评价、总结及改进措施。

2、医务科,医疗质量督查办定期对麻醉效果工作进行不定期检查、督导,并进行总结分析,对存在的问题督促整改。

二、麻醉评级标准(一)、全麻效果评级标准Ⅰ级:1、麻醉诱导平稳、无躁动、无呛咳及血液动力学的变化,插管顺利无损伤。

2、麻醉维持期深浅适度,既无明显的应急反应,又无呼吸循环的抑制,肌松良好,为手术提供良好的条件。

3、麻醉结束,苏醒期平稳,既没有过早或过迟苏醒,呼吸和循环各项监测正常,肌松恢复良好,拔管恰当,无不良反应。

4、无并发症。

Ⅱ级:1、麻醉诱导时稍有呛咳和血液动力学的改变。

2、麻醉维持期深度掌握不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,配合手术欠理想。

3、麻醉结实缝皮时病人略由躁动,血压和呼吸稍有不平稳。

4、难以防止的轻度并发症。

Ⅲ级:1、麻醉诱导经过不平稳,插管有呛咳、躁动,血液动力学不稳定,应激反应强烈。

2、麻醉维持期深浅掌握不熟练,致使应激反应激烈,呼吸和循环的抑制或很不稳定,肌松不良,配合手术勉强。

3、麻醉结束,病人苏醒冗长伴有呼吸抑制或缝皮时病人躁动、呛咳;被迫进行拔管,拔管后呼吸恢复欠佳。

4、产生严重并发症。

(二)、椎管内麻醉(硬、腰、骶)效果评级标准Ⅰ级:麻醉完善、无痛、肌松良好、安静,为手术提供良好条件,心肺功能和血流动力学保持相对稳定。

Ⅱ级:麻醉欠完善,有轻度疼痛表现,肌松欠佳,有内脏牵引痛,需用镇静剂,血流动力学有波动。

(非病情所致)Ⅲ级:麻醉不完善,疼痛明显或肌松较差,呻吟躁动,辅助用药后,情况有改善,但不够理想,勉强完成手术。

Ⅳ级:需该其他麻醉方法,才能完成手术。

(三)、神经阻滞效果评级标准(颈丛、臂丛、下肢神经等)Ⅰ级:阻滞范围完善,病人无痛、安静,肌松满意,为手术提供良好条件。

麻醉操作考核及评分标准

1. 背景

麻醉操作的考核及评分是为了确保麻醉医生和麻醉护士能够按照标准程序进行麻醉操作,提高麻醉操作的安全性和有效性。

2. 考核要求

2.1 技术操作

- 准备和检查麻醉器械及药物

- 静脉麻醉的穿刺技术

- 插管技术

- 麻醉维持技术

- 若干麻醉相关操作技术等

2.2 安全操作

- 严格的手卫生和无菌操作

- 高风险操作的安全措施

- 麻醉设备和监护仪器的正确使用

- 紧急情况的处理和应对等

3. 评分标准

3.1 技术操作评分

根据操作的准确性、完成的时间、操作流程的合理性等方面进行评分。

评分范围:0-10分,满分为10分。

3.2 安全操作评分

根据操作过程中的安全操作措施、对患者的安全保护程度等方面进行评分。

评分范围:0-5分,满分为5分。

4. 考核流程

4.1 准备阶段

- 提前通知参与麻醉操作考核的人员

- 准备麻醉相关设备和药物

4.2 考核阶段

- 设定考核任务和评分标准

- 考核人员根据标准进行考核并记录评分

4.3 评分和反馈

- 汇总评分结果

- 对考核人员进行评分汇报和反馈

- 针对评分结果提供必要的培训和指导

5. 考核结果的运用

考核结果可作为麻醉操作人员能力的参考,同时也能帮助医疗机构进行人员培训和管理。

请在考核过程中确保评分的公正性和客观性,并尽量避免不确定内容的引用。

以上为麻醉操作考核及评分标准的文档内容,供参考。

麻醉操作技术评分标准引言本文档旨在提供一套麻醉操作技术评分标准,以确保麻醉操作的安全和质量。

评分标准主要包括麻醉操作的步骤、技术要求和风险控制等方面。

麻醉操作步骤评分标准1. 患者准备- 评分标准:- 患者身体状况评估是否充分;- 必要的麻醉前访视是否完成;- 准备麻醉所需药物和设备是否充分。

2. 麻醉诱导- 评分标准:- 麻醉诱导药物的选择是否合理;- 麻醉诱导药物的剂量是否准确;- 麻醉诱导过程中的监测是否到位。

3. 麻醉维持- 评分标准:- 麻醉维持药物的选择是否合理;- 麻醉维持药物的用量是否准确;- 麻醉维持过程中的监测是否到位。

4. 麻醉恢复- 评分标准:- 麻醉恢复过程中的监测是否到位;- 麻醉恢复药物的选择和用量是否合理;- 麻醉恢复过程中是否及时处理并避免并发症。

技术要求评分标准1. 麻醉操作的精确性- 评分标准:- 麻醉操作的步骤是否规范;- 麻醉操作过程中的注意事项是否遵守;- 麻醉操作的准确性和稳定性。

2. 设备使用的正确性- 评分标准:- 设备的选择是否合理;- 设备的操作是否规范;- 设备的维护和保养是否到位。

3. 监测的准确性- 评分标准:- 监测设备的选择和适用性是否合理;- 监测设备的操作是否规范;- 监测数据的准确性和及时性。

风险控制评分标准1. 麻醉相关风险的预防和控制- 评分标准:- 麻醉相关风险的预防和控制措施是否到位;- 麻醉操作过程中是否及时应对风险;- 麻醉相关风险的处理是否合理。

2. 并发症的预防和处理- 评分标准:- 麻醉操作过程中并发症的预防措施是否到位;- 麻醉操作过程中并发症的处理是否合理;- 麻醉操作人员对常见并发症的应对能力。

结论本文档提供了一套麻醉操作技术评分标准,可用于评估麻醉操作的安全和质量。

评分标准包括麻醉操作步骤、技术要求和风险控制等方面,旨在提高麻醉操作人员的操作水平,确保患者的安全和手术的成功进行。

麻醉操作考试评分标准考试内容麻醉操作考试评分标准旨在评估麻醉操作人员的技能和能力。

该考试包含以下内容:1. 麻醉药物的准备和使用2. 麻醉设备的操作和维护3. 监测患者的生理指标和反应4. 麻醉风险的识别和管理5. 麻醉操作中的应急处理评分标准麻醉药物的准备和使用此项评分标准根据麻醉操作人员是否能够正确准备和使用麻醉药物来评估其能力。

评分细则包括以下内容:- 正确选择和计量麻醉药物- 正确准备和混合麻醉药物- 确保麻醉药物的安全使用和储存麻醉设备的操作和维护此项评分标准根据麻醉操作人员是否能够正确操作和维护麻醉设备来评估其能力。

评分细则包括以下内容:- 正确操作呼吸机、麻醉机等设备- 保证麻醉设备的正常运行和安全性- 熟悉常见麻醉设备故障处理方法监测患者的生理指标和反应此项评分标准根据麻醉操作人员是否能够准确监测患者的生理指标和反应来评估其能力。

评分细则包括以下内容:- 熟练使用和解读监测仪器和设备- 及时发现和处理患者的生理异常和反应- 根据情况作出相应的调整和处理麻醉风险的识别和管理此项评分标准根据麻醉操作人员是否能够识别和管理麻醉风险来评估其能力。

评分细则包括以下内容:- 识别麻醉过程中可能出现的风险和并发症- 采取措施降低麻醉风险的发生- 灵活应对麻醉并发症的处理麻醉操作中的应急处理此项评分标准根据麻醉操作人员在紧急情况下的反应和处理能力来评估其能力。

评分细则包括以下内容:- 快速响应并采取适当的措施- 高效配合团队进行紧急处理- 稳定情况并确保患者的安全结论麻醉操作考试评分标准是评估麻醉操作人员技能和能力的重要工具。

通过对麻醉药物的准备和使用、麻醉设备的操作和维护、监测患者的生理指标和反应、麻醉风险的识别和管理以及麻醉操作中的应急处理等方面的评估,可以全面评价麻醉操作人员的能力水平。

同时,评分标准的制定应遵循简单、规范和易于操作的原则,确保评估的公正性和准确性。

麻醉效果评定规范一、麻醉效果评级标准(一)全麻效果评级标准Ⅰ级:(l)麻醉诱导平顺,无缺氧、呛咳、噪动及不良的心血管反应,气管插管顺利无损伤。

(2)麻醉维持深浅适度,生命体征稳定,无术中知晓,肌松良好,为手术提供优良的条件,能有效地控制不良的应激反应,保持肌体内分泌功能和内环境稳定。

(3)麻醉苏醒期平稳,无苏醒延迟,呼吸、循环等监测正常,肌张力恢复良好,气管导管的拔管时机恰当,无缺氧、二氧化碳蓄积、呼吸道梗阻等,安全返回病房。

(4)麻醉后随访无并发症。

Ⅱ级;(1)麻醉诱导稍有呛咳、躁动和血液动力学改变;(2)麻醉维持期对麻醉深度调节不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,配合手术欠理想;(3)麻醉结束,缝皮时病人略有躁动,血压,呼吸稍有不平稳;(4)难以防止的轻度并发症。

Ⅲ级:(1)麻醉诱导不平稳,气管插管有呛咳、躁动,血液动力学欠稳定,应激反应明显:(2)麻醉维持期对麻醉深度掌握不熟练,应激反应未予控制,生命体征时有不平稳,肌松欠佳,配合手术勉强:(3)麻醉结束病人苏醒延迟伴有呼吸抑制,或缝皮时病人躁动、呛咳,被迫进行拔管,拔管后呼吸功能恢复欠佳;(4)产生严重并发症。

(二)椎管内麻醉效果评级标准Ⅰ级:麻醉完善,无痛、安静、肌松良好,为手术提供良好条件,心肺功能和血流动力学有波动,不需要辅助用药;Ⅱ级:麻醉欠完善,有轻度疼痛表现,肌松欠佳,有内脏牵拉反应,血流动力学有波动,需要辅助用药;Ⅲ级:麻醉不完善,疼痛明显或肌松较差,有呻吟,用辅助用药后情况有改善,尚能完成手术。

Ⅳ级:改用其它麻醉方法。

(三)神经阻滞效果评级标准:Ⅰ级:神经阻滞完善,无痛、安静、肌松良好,为手术提供良好条件:生命体征稳定,无并发症发生;Ⅱ级:神经阻滞欠完善,病人有疼痛表情,肌松效果欠满意,生命体征尚稳定,有轻度并发症发生;Ⅲ级:神经阻滞不完善,病人疼痛较明显,肌松较差,有呻吟,用辅助用药后情况有改善,尚能完成手术;Ⅳ级:改用其它麻醉方法。

麻醉效果评定的规范与流程一、组织管理1、由麻醉科医疗质量与安全控制小组为麻醉科麻醉效果评定小组,负责对本科室麻醉效果工作进行定期评定,每月一次,并形成书目材料交医务科,内容有分析、评价、总结及改进措施.2、医务科,医疗质量督查办定期对麻醉效果工作进行不定期检查、督导,并进行总结分析,对存在的问题督促整改.二、麻醉评级标准(一)、全麻效果评级标准Ⅰ级:1、麻醉诱导平稳、无躁动、无呛咳及血液动力学的变化,插管顺利无损伤。

2、麻醉维持期深浅适度,既无明显的应急反应,又无呼吸循环的抑制,肌松良好,为手术提供良好的条件。

3、麻醉结束,苏醒期平稳,既没有过早或过迟苏醒,呼吸和循环各项监测正常,肌松恢复良好,拔管恰当,无不良反应.4、无并发症.Ⅱ级:1、麻醉诱导时稍有呛咳和血液动力学的改变.2、麻醉维持期深度掌握不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,配合手术欠理想。

3、麻醉结实缝皮时病人略由躁动,血压和呼吸稍有不平稳。

4、难以防止的轻度并发症.Ⅲ级:1、麻醉诱导经过不平稳,插管有呛咳、躁动,血液动力学不稳定,应激反应强烈。

2、麻醉维持期深浅掌握不熟练,致使应激反应激烈,呼吸和循环的抑制或很不稳定,肌松不良,配合手术勉强。

3、麻醉结束,病人苏醒冗长伴有呼吸抑制或缝皮时病人躁动、呛咳;被迫进行拔管,拔管后呼吸恢复欠佳.4、产生严重并发症.(二)、椎管内麻醉(硬、腰、骶)效果评级标准Ⅰ级:麻醉完善、无痛、肌松良好、安静,为手术提供良好条件,心肺功能和血流动力学保持相对稳定。

Ⅱ级:麻醉欠完善,有轻度疼痛表现,肌松欠佳,有内脏牵引痛,需用镇静剂,血流动力学有波动.(非病情所致)Ⅲ级:麻醉不完善,疼痛明显或肌松较差,呻吟躁动,辅助用药后,情况有改善,但不够理想,勉强完成手术.Ⅳ级:需该其他麻醉方法,才能完成手术。

(三)、神经阻滞效果评级标准(颈丛、臂丛、下肢神经等)Ⅰ级:阻滞范围完善,病人无痛、安静,肌松满意,为手术提供良好条件.Ⅱ级:阻滞范围欠完善,肌松效果欠满意,病人有疼痛表情;Ⅲ级:阻滞范围不完善,疼痛较明显,肌松效果较差,病人出现呻吟、躁动,辅助用药后,情况有所改善,但不够理想,勉强完成手术。

全身麻醉护理操作流程及评分标准详解全身麻醉是一种医学技术,通过使用麻醉药物使患者完全失去意识和疼痛感,以便在手术期间进行操作。

全身麻醉护理是在麻醉医生的指导下,由专业护士完成的一系列操作过程。

本文将详细介绍全身麻醉护理的操作流程及评分标准。

一、准备工作在进行全身麻醉护理操作之前,护士需要做好充分的准备工作。

首先,护士应核对患者的个人信息,如姓名、年龄、手术类型等。

接下来,护士要询问患者是否有过敏史或其他禁忌症,以确保患者适合接受全身麻醉。

护士还要检查麻醉设备和药物的完整性和有效性。

二、术前准备在手术开始前,护士需要帮助患者解除紧张情绪,耐心解答患者的疑虑并提供必要的心理支持。

此外,护士还要给患者进行静脉麻醉的准备,如放置静脉通道以便输液和给药。

三、诱导和维持麻醉诱导麻醉是指将麻醉药物逐渐注射给患者,以实现全身麻醉状态。

护士要密切观察患者的生理指标,如心率、血压和呼吸,及时记录并报告给麻醉医生。

维持麻醉则是指在手术过程中持续给予麻醉药物以保持麻醉效果。

护士需根据医生的指示按时给药,并监测患者的麻醉深度和疼痛程度。

四、手术期间的护理在手术过程中,护士需要密切观察患者的生命体征,并记录手术过程中的重要事件。

护士还要根据需要为患者进行辅助通气、体位调整、输液输血等操作,确保患者的安全和舒适。

五、麻醉的恢复与评估手术结束后,护士应根据医生的指示将患者转移到恢复室,并协助患者恢复意识及呼吸功能。

恢复期间,护士需要密切观察患者的生命体征和疼痛程度,并及时记录和处理,并配合医生进行评估,以确保患者安全顺利恢复。

全身麻醉护理操作评分标准为了确保全身麻醉护理操作的质量和安全性,我们制定了一套评分标准。

评分标准主要包括以下几个方面:1. 准确性:操作过程中,护士是否准确核对患者信息、药物剂量等,以及是否严格遵循操作规程。

2. 观察与记录:护士是否全程观察患者的生命体征、麻醉深度等指标,并及时记录,记录是否准确和完整。

麻醉相关的各种评分标准麻醉评分标准是临床医生在麻醉过程中对患者的麻醉程度、术后恢复情况等进行评估的重要依据。

不同的麻醉评分标准适用于不同的麻醉方法和手术类型。

在本文中,我们将介绍几种麻醉相关的评分标准,包括麻醉深度评分、术后恢复评分和疼痛评分。

一、麻醉深度评分麻醉深度评分是评估患者在手术过程中的麻醉程度的标准。

常用的麻醉深度评分系统包括BIS监测评分法、阿尔多米特指数评分法和L状神经反射评分法等。

BIS监测评分法是通过监测患者的头皮脑电图来评估麻醉深度。

BIS 值在0-100之间,数值越低表示麻醉深度越深。

通常,麻醉深度在40-60之间被认为是理想的。

阿尔多米特指数评分法是利用一个特殊的仪器测量患者的心率、血压、呼吸等生理指标来评估麻醉深度。

该评分法根据指标的变化幅度,分为浅度麻醉、中度麻醉和深度麻醉三个级别。

L状神经反射评分法是通过检测患者的L状神经反射来评估麻醉深度。

L状神经反射是指患者的肌肉松弛程度以及瞳孔对光反射的反应。

根据反射程度的不同,可以判断麻醉深度的轻重。

二、术后恢复评分术后恢复评分是评估患者手术后恢复情况的标准。

术后恢复评分主要用于评估患者在手术后的生命体征、意识状态、呼吸功能、镇痛效果等方面的情况。

常用的术后恢复评分系统包括ASA评分和Aldrete 评分等。

ASA评分是一种广泛应用于全身麻醉评估的标准,用于评估患者在手术前、手术中和术后的生理状态。

ASA评分从I到V级,级别越高表示患者的生理状态越差。

Aldrete评分是一种用于评估患者在术后恢复室中的恢复情况的评分标准。

Aldrete评分包括5个指标,分别是意识状态、呼吸功能、循环情况、活动能力和氧饱和度。

每个指标的分值从0到2,总分最高为10分,分值越高表示患者的恢复情况越好。

三、疼痛评分疼痛评分是评估患者术后疼痛程度的标准。

准确评估患者的疼痛程度对于制定合理的镇痛方案非常重要。

常用的疼痛评分工具包括VAS 评分法、NRS评分法和面部表情评分法等。

麻醉操作考核及评分标准背景麻醉操作是医疗过程中的重要环节,对患者的安全和手术的成功起着关键作用。

为了保障麻醉操作的质量,我们制定了麻醉操作考核及评分标准,旨在对医务人员的麻醉操作进行科学的评估和考核。

本文档将详细介绍考核的内容和评分标准。

考核内容麻醉操作考核主要包含以下方面:1. 麻药配制:验证麻药剂量的准确性和有效性,确保麻醉用药的安全性。

2. 麻醉设备准备:检查麻醉设备的完整性和可用性,确保麻醉设备的正常运行。

3. 麻醉操作技术:包括静脉麻醉诱导、气管插管、麻醉维持等操作步骤的操作技巧和流程。

4. 麻醉监护:对患者的生命体征进行监测和记录,及时处理麻醉中出现的异常情况。

5. 麻醉后处理:按照标准程序对患者进行醒后观察和护理,确保患者的安全。

评分标准为了对麻醉操作进行科学评估,我们制定了一套评分标准。

评分标准主要包括以下几个方面:1. 准备工作:对于麻药配制和麻醉设备准备的合格程度进行评分。

2. 技术操作:对于麻醉操作技术的掌握情况进行评分,包括操作流程的准确性、操作技巧的熟练程度等。

3. 监护能力:对于麻醉监护的效果进行评分,包括对患者生命体征监测记录的准确性和处理麻醉中异常情况的能力等。

4. 麻醉后处理:对于麻醉后观察和护理的质量进行评分。

评分标准采用定量评估,根据不同的项目设定不同的评分指标和分值范围,评分结果综合计算得到最终得分。

评分结果将被用于对医务人员的麻醉操作质量进行评估和考核。

结论本文档介绍了麻醉操作考核及评分标准,这是为了确保麻醉操作质量而制定的评估和考核体系。

通过科学的考核和评分,可以对医务人员的麻醉操作进行监督和改进,提高麻醉操作的安全性和效果。

麻醉效果评定的规范与规程麻醉效果评定的规范:按照麻醉效果评级来评定麻醉效果一、全麻效果评级标准Ⅰ级:1、麻醉诱导平稳、无躁动、无呛咳及血液动力学的变化,插管顺利无损伤。

2、麻醉维持期深浅适度,既无明显的应急反应,又无呼吸循环的抑制,肌松良好,为手术提供良好的条件。

3、麻醉结束,苏醒期平稳,既没有过早或过迟苏醒,呼吸和循环各项监测正常,肌松恢复良好,拔管恰当,无不良反应。

4、无并发症。

Ⅱ级:1、麻醉诱导时稍有呛咳和血液动力学的改变。

2、麻醉维持期深度掌握不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,配合手术欠理想。

3、麻醉结实缝皮时病人略由躁动,血压和呼吸稍有不平稳。

4、难以防止的轻度并发症。

Ⅲ级:1、麻醉诱导经过不平稳,插管有呛咳、躁动,血液动力学不稳定,应激反应强烈。

2、麻醉维持期深浅掌握不熟练,致使应激反应激烈,呼吸和循环的抑制或很不稳定,肌松不良,配合手术勉强。

3、麻醉结束,病人苏醒冗长伴有呼吸抑制或缝皮时病人躁动、呛咳;被迫进行拔管,拔管后呼吸恢复欠佳。

4、产生严重并发症。

二、椎管内麻醉(硬、腰、骶)效果评级标准Ⅰ级:麻醉完善、无痛、肌松良好、安静,为手术提供良好条件,心肺功能和血流动力学保持相对稳定。

Ⅱ级:麻醉欠完善,有轻度疼痛表现,肌松欠佳,有内脏牵引痛,需用镇静剂,血流动力学有波动(非病情所致)。

Ⅲ级:麻醉不完善,疼痛明显或肌松较差,呻吟躁动,辅助用药后,情况有改善,但不够理想,勉强完成手术。

Ⅳ级:需该其他麻醉方法,才能完成手术。

三、神经阻滞效果评级标准(颈丛、臂丛、下肢神经等)Ⅰ级:阻滞范围完善,病人无痛、安静,肌松满意,为手术提供良好条件。

Ⅱ级:阻滞范围欠完善,肌松效果欠满意,病人有疼痛表情。

Ⅲ级:阻滞范围不完善,疼痛较明显,肌松效果较差,病人出现呻吟、躁动,辅助用药后,情况有所改善,但不够理想,勉强完成手术。

Ⅳ级:麻醉失败,需改用其他麻醉方法后才能完成手术。

全身麻醉的麻醉操作评分标准

患者王某,女,42岁,因“停经37+2周,下腹痛及阴道流水2小时”于2017年07月20日16:00入院。

入院查体: T36.8℃,P80次/分,R20次/分,BP120/80mmHg。

神志清,精神可,心肺听诊(—),腹部膨隆,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及。

骨盆外测量无明显异常,双下肢水肿。

产科检查:宫高32cm,腹围105 cm,胎位LOA ,胎心140次/分,宫缩

无,阴道检查:宫口未开,胎膜未破。

先露S-3头,彩超示:BPD:9.3cm,FL7.6cm,胎盘P-Ⅱ级,AFI:16.5m.病毒三项:HIV(-) HCV(-) TP(-) 肝肾功正常,葡萄糖:4.55mmol/L 血常规:WBC 6.64×109/L RBC 3.91×1012/L HGB 105 g/L PLT 188×109/L HBSAg(-)BM (A)尿常规:pro(-).患者于2017年07月20日18:00规律宫缩,于2017年07月21日6:00分娩以男婴,体重4500克。

胎盘娩出,约700克,边缘完整。

宫缩欠佳,给予安列克及相应治疗,效果不好,阴道出血不止,出血量约800毫升,紧急备血,入手术室,拟在全麻下行子宫次全切术。

1.导管进入气管内的确认方法:①压胸部时,导管口有气流。

②人工呼吸时,可见双侧胸廓对称起伏,并可听到清晰的肺泡呼吸音。

③如用透明导管时,吸气时管壁清亮,呼气时可见明显的“白雾”样变化。

④病人如有自主呼吸,接麻醉机后可见呼吸囊随呼吸而张缩。

⑤如能监测呼气末ETCO2则ETCO2图形有显示则可确认无误。

2留置气管内导管期间的并发症?

气管导管梗阻,导管脱出,呛咳动作,支气管痉挛,吸痰操作不当

3拔管和拔管后并发症?

喉痉挛,误吸和呼吸道梗阻,拔管后气管萎陷,咽喉痛,声带麻痹,勺状软骨脱位,喉水肿,上颌窦炎,肺感染,其他。

.

4.什么是全身麻醉?

是指麻醉药物通过吸入、静脉或肌肉注射等方法进入患者体内,使中枢神经系统受到抑制,患者意识消失而无疼痛感觉的一种病理生理状态。