解释变量的选择

- 格式:ppt

- 大小:418.50 KB

- 文档页数:46

多元回归分析与解释变量选择多元回归分析是一种常用的统计方法,用于研究多个自变量对一个因变量的影响,并解释它们之间的关系。

在进行多元回归分析时,选择适当的解释变量是非常重要的,这决定了结果的准确性和可靠性。

1. 确定研究目的和数据采集在进行多元回归分析之前,首先需要明确研究的目的和研究对象,明确需要收集的数据类型和数据来源。

合理的研究目的和数据采集是进行多元回归分析的基础。

2. 数据预处理对于收集到的原始数据,需要进行预处理。

包括数据清洗、离群值处理、缺失值处理等。

数据预处理的目的是为了减少噪声干扰,提高数据的可信度和分析的准确性。

3. 相关性分析在选择解释变量之前,需要进行相关性分析,找出与因变量相关性较高的变量。

可以使用相关系数矩阵或散点图等方法进行分析。

相关性分析能够初步筛选出可能与因变量相关性较高的变量,作为解释变量的候选。

4. 多元共线性检验多元回归分析中,如果解释变量之间存在高度相关性,会引起共线性问题,使得回归系数的估计不准确。

因此,需要进行多元共线性检验。

常用的方法包括方差膨胀因子(VIF)和特征值分析等。

通过检验可以剔除存在共线性问题的变量。

5. 变量选择方法在众多相关变量中,还需要进一步筛选出最具有解释变量能力的变量。

常用的变量选择方法包括前向逐步回归、后向逐步回归、最小二乘逐步回归等。

这些方法会根据统计指标,如AIC、BIC、F统计量等,逐步选择变量,直到找到最优模型。

选择合适的变量选择方法可以提高模型的准确性和解释能力。

6. 模型评估在完成变量选择后,需要对所建立的多元回归模型进行评估。

包括模型的适配度、残差分析、显著性检验等。

评估模型的优劣,可以通过R方值、调整后R方值等指标来判断。

综上所述,选择合适的解释变量对于多元回归分析的准确性和可靠性至关重要。

在选择过程中,需要根据研究目的明确解释变量,并通过相关性分析、共线性检验和变量选择方法来筛选出最佳的解释变量。

最后,对建立的模型进行评估,确保其对数据的拟合和解释效果。

论文里解释变量很多解释变量其实包含三种情况:1、自变量;2、中介或调节变量;3、控制变量。

1、自变量的选择自变量可以看作是导致某种果的特定因。

比如导致你找到女朋友这一结果(P)的特定因素——你有钱(A)以及有才(B)。

那么这里P就是被解释变量,A和B就分别是解释变量(具体地是自变量)。

那么你说为啥只选择A和B?我长得帅算不算?情商高会不会影响P?我跟她青梅竹马(有历史惯性)为啥不考虑?......是的!都可以考虑,但要根据你的研究问题。

在这里就引出一个深层次课题了:如何凝练你的研究问题?注意是凝练,不是简单地提出。

凝练的意思是,这个问题被表达成一定的逻辑形式,从而使得人们只关注你选择的自变量与被解释变量(因变量)之间的逻辑关系,而不关注其他可能都解释变量。

比如我前面的例子:我的研究问题可能很简单:物质条件还是精神条件更有助于男生找对象?注意这是一个基于现实观察得出的简单的问题。

我们将这一看上去比较泛的问题进行简单的凝练,从而聚焦到某几个特定的、可观测的解释变量上,那么简单凝练后的研究问题是:男生有钱和有才哪个对找到女朋友的影响程度大?至此,研究问题算是凝练好了(第一层),解释变量中的自变量也算是选择好了。

以上只是举个栗子,真正的实证研究构思中,以上步骤的每一步都需要相关理论领域扎实的文献支持,不是你随便拍拍脑袋就“推导”过来的。

建议初学者先以文献为“拐杖”,等你到了教授再考虑甩开“拐杖”。

2、中介变量或调节变量的选择。

现实总是错综复杂且非线性的。

在绝大多数情况下实证研究都只能验证(对,只是验证,不是探索!)解释变量与被解释变量之间的线性关系。

所以大多数实证研究模型如果只有自变量作为解释变量,那么会比较“单薄”。

这个时候,就需要考虑中介或者调节因子了(恭喜你!已经进入第二层次的解释变量选择了!)我这个人懒,就只以调节变量举例说明怎么选择吧。

我们继续上面的例子,有钱还是有才更能帮助找女朋友?我们都知道世事无绝对,而且两个人的事情往往“一个巴掌拍不响”,就是说男生的条件要结合女生的情况才能成。

lm检验的解释变量全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:LM检验,也被称为拉格朗日乘数检验(Lagrange Multiplier test),是用来检验线性回归模型中异方差性(heteroscedasticity)的一种统计方法。

在回归分析中,我们常常假设模型的误差项是同方差的,即误差项的方差是恒定的。

在实际应用中,误差项的方差可能并不是恒定的,而是呈现出一定的模式或规律。

当误差项的方差存在异方差性时,传统的线性回归模型就不能正常使用,这时便需要进行LM检验来判断模型是否存在异方差性,并作出相应的调整。

在进行LM检验之前,我们首先需要建立一个线性回归模型,模型可以表示为:Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + εY代表被解释变量(dependent variable),X1、X2、...、Xn代表自变量(independent variables),β0、β1、β2、...、βn代表系数参数,ε代表误差项。

LM检验的主要目的就是对误差项ε的方差进行检验,是否存在异方差性。

具体来说,如果模型存在异方差性,那么误差项的方差应该与自变量之间的关系有关。

进行LM检验的步骤如下:1. 我们需要估计线性回归模型,得到参数估计量。

2. 利用估计模型的残差(residuals),计算残差的平方和。

3. 在残差的平方和的基础上,建立一个新的回归模型,将残差的平方和作为因变量,自变量与原模型的自变量一致。

4. 对新的回归模型进行检验,通过F检验或t检验来判断模型是否存在异方差性。

5. 如果检验结果显著,即存在异方差性,则可以利用异方差稳健标准误差(heteroscedasticity-robust standard errors)来重新估计系数,以确保模型的有效性。

LM检验是一种重要的统计工具,在线性回归分析和模型诊断中具有广泛的应用价值。

通过LM检验,我们可以对回归模型的异方差性进行检验,及时发现问题并作出调整,提高模型的准确性和可靠性。

解释变量因变量解释变量和因变量是统计学中的重要概念,它们在研究中起着至关重要的作用。

解释变量是研究中用来解释或预测因变量的变量,而因变量则是研究中要观察或测量的变量。

本文将深入探讨解释变量和因变量的概念,以及它们在研究中的应用和意义。

首先,让我们先来了解一下解释变量和因变量的具体定义。

解释变量通常是自变量,它们是研究中的自主变量,可以被控制或操作。

解释变量用来解释或预测因变量的变化。

而因变量则是研究中的被动变量,它们通常是研究的结果或者是受解释的变量。

因变量的变化受解释变量的影响。

解释变量和因变量之间通常存在着因果关系,解释变量的变化会影响因变量的变化。

因此,在研究过程中,研究者通常会关注解释变量和因变量之间的关系,以进一步了解变量之间的相互作用和影响。

在实际研究中,解释变量和因变量的选择非常重要。

研究者需要根据研究目的和假设来选择合适的解释变量和因变量。

解释变量的选择应该能够很好地解释或预测因变量的变化,以便能够有效地进行研究和分析。

而因变量的选择则应该与研究目的和研究问题密切相关,以便能够从研究结果中得出有意义的结论。

解释变量和因变量在研究中的作用是非常重要的。

解释变量可以帮助研究者更好地理解因变量的变化,揭示变量之间的关系和影响。

通过对解释变量和因变量的分析,研究者可以更深入地了解研究对象和问题,为研究提供更有力的支持。

在不同的研究领域中,解释变量和因变量的应用也有所不同。

例如,在社会学领域,解释变量和因变量可以用来解释社会现象和行为;在经济学领域,解释变量和因变量可以用来解释经济现象和行为。

不同领域中的研究者会根据自己的研究对象和问题选择合适的解释变量和因变量,以便进行有效的研究和分析。

让我们让我们总结一下,解释变量和因变量在研究中起着至关重要的作用。

研究者需要认真选择合适的解释变量和因变量,并对它们之间的关系进行深入分析,以便得出有意义的研究结果。

通过对解释变量和因变量的研究,可以更好地理解变量之间的关系和影响,为研究提供更有力的支持。

财税计量方法与应用_中南财经政法大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.如果模型中多增加了无关变量,这样造成的后果是:答案:OLS仍然是一致估计量2.如果不确定是否要在现有线性模型新增一个解释变量,那么可以做:答案:多重共线性检验3.财税计量模型的设定,最先应该做的是:答案:数据清洗和整理,检查数据输入的错漏问题4.使用解释变量做拉姆齐检验的命令是在Stata做完回归以后,使用estatovtest, rhs,它为模型设定提供了具体的遗漏了哪些高阶项的信息。

答案:错误5.单变量平稳时间序列的自回归分布滞后模型,转化成误差修正模型时,误差修正效应的系数是:答案:自回归系数之和减去16.假设非平稳变量为x,y,z,使用MLE估计VECM模型的Stata命令为:vec xy z, lags(#) rank(#) trend(none) trend(trend) sindicators(varlist)其中,lags(#)中填入滞后阶数,rank(#)填入协整秩的阶数,trend(none)trend(trend)至多出现一个,sindicators(varlist)表示加入季节虚拟变量。

答案:正确7.以下关于面板数据模型设定说法不正确的是:答案:面板数据模型如果包含截距项,那么对应的截面虚拟变量数,最大可以是截面的个数N8.无论个体效应是否与解释变量相关,动态面板数据的固定效应模型都是一致估计量。

答案:错误9.什么情况下可以使用两阶段最小二乘法,选择最好的答案:答案:阶条件恰好识别或过度识别都可以10.二值选择模型,群组数据能够使用WLS估计,但个体数据只能使用ML估计,主要原因是:答案:群组数据可以重复观测,以频率值替代概率值;个体数据只能观测一次11.归并数据模型在数据上区别于断尾数据模型的特征,使得归并数据模型建立的似然函数特征是:答案:同时包含了归并点位置的离散概率和归并点以上(或以下)数据的连续概率密度12.二值选择的核心思想是对选择概率进行建模。

数据分析中的变量选择方法介绍数据分析是当今社会中一项重要的技术和工具。

在处理大量数据时,选择合适的变量是至关重要的。

本文将介绍几种常用的数据分析中的变量选择方法。

一、方差分析(ANOVA)方差分析是一种常用的统计方法,用于比较两个或多个组之间的差异。

在数据分析中,方差分析可以用于筛选出对目标变量影响显著的自变量。

通过计算组间和组内的方差,可以确定是否存在显著差异。

如果方差分析结果显示组间差异显著,则可以将该自变量作为重要的变量。

二、相关性分析相关性分析是一种用于衡量两个变量之间关系强度的方法。

通过计算相关系数,可以确定变量之间的线性关系。

在数据分析中,相关性分析可以帮助筛选出与目标变量高度相关的自变量。

如果相关系数接近于1或-1,则说明两个变量之间存在强相关性,可以将该自变量作为重要的变量。

三、逐步回归分析逐步回归分析是一种逐步选择变量的方法,用于建立预测模型。

在数据分析中,逐步回归分析可以帮助筛选出对目标变量具有显著影响的自变量。

该方法通过逐步添加或删除自变量,并根据统计指标(如F值、t值)来判断变量的重要性。

通过逐步回归分析,可以得到一个包含最重要的自变量的预测模型。

四、主成分分析主成分分析是一种降维技术,用于将多个相关变量转化为少数几个无关的主成分。

在数据分析中,主成分分析可以帮助筛选出对目标变量具有最大解释能力的主成分。

通过主成分分析,可以减少自变量的数量,提高模型的简洁性和解释性。

五、决策树算法决策树算法是一种基于树形结构的分类和回归方法。

在数据分析中,决策树算法可以帮助筛选出对目标变量具有重要影响的自变量。

通过构建决策树模型,可以根据自变量的重要性进行变量选择。

决策树算法具有可解释性强、易于理解和实现的优点。

综上所述,数据分析中的变量选择是一个关键的环节。

方差分析、相关性分析、逐步回归分析、主成分分析和决策树算法是常用的变量选择方法。

根据具体情况选择合适的方法,可以帮助提高数据分析的准确性和效果。

变量选择及设计教案教案标题:变量选择及设计教案目标:1. 理解变量的概念和作用;2. 掌握变量选择和设计的原则;3. 能够根据教学目标和学生的需求,合理选择和设计变量。

教案步骤:1. 引入(5分钟)- 向学生解释变量的概念,即在实验或研究中,能够改变或影响结果的因素。

- 引导学生思考在日常生活中常见的变量,并与他们的影响联系起来。

2. 变量分类(10分钟)- 解释自变量和因变量的概念,自变量是研究者有意改变的变量,而因变量是由自变量引起的结果。

- 列举几个例子,帮助学生理解自变量和因变量的关系。

- 引导学生思考控制变量的重要性,即在实验中尽量保持其他变量不变,以便观察自变量对因变量的影响。

3. 变量选择原则(15分钟)- 解释变量选择的原则,包括可操作性、可观察性、重要性和可控性。

- 引导学生根据这些原则,选择合适的变量来设计实验或研究。

- 提供一些示例,并让学生讨论选择变量的合理性和可行性。

4. 变量设计实践(20分钟)- 将学生分成小组,每个小组选择一个研究主题,并设计一个实验或调查。

- 引导学生讨论他们选择的自变量和因变量,并解释选择的原因。

- 鼓励学生思考如何控制其他变量,以确保实验或调查的准确性和可靠性。

5. 总结(5分钟)- 回顾学生所学的内容,强调变量选择和设计的重要性。

- 提醒学生在今后的学习和研究中,合理选择和设计变量的重要性。

- 鼓励学生积极参与实验和研究,提高他们的科学素养和研究能力。

教案评估:- 观察学生在引入部分对变量概念的理解和反应;- 检查学生在变量分类部分的笔记和讨论;- 评估学生在变量选择原则和变量设计实践中的表现;- 收集学生的反馈和提问,以评估他们对教学内容的理解和掌握程度。

教案拓展:- 引导学生进一步了解不同类型的变量,如离散变量和连续变量;- 帮助学生理解变量之间的关系,如独立变量和依赖变量;- 引导学生学习更高级的变量设计方法,如配对设计和随机分组设计。

回归方程不显著

回归方程不显著可能是由多种原因造成的。

以下是一些可能的原因和相应的解决方案:

1. 共线性问题:如果自变量之间存在高度相关性,可能会导致回归结果不显著。

此时,您可以使用VIF(方差扩大因子)或相关系数等方法来检查自变量之间的共线性。

如果存在共线性,您可以尝试去除共线性较高的自变量,或者使用因子分析等方法将自变量进行合并。

2. 解释变量的选择问题:如果选择的解释变量与被解释变量之间不存在明显的数据关联,可能会导致回归结果不显著。

因此,在选择解释变量时,需要仔细考虑其与被解释变量之间的关系,并确保选择的解释变量对被解释变量有显著影响。

3. 模型异方差问题:如果模型存在异方差,也可能会导致回归结果不显著。

此时,您可以尝试使用加权最小二乘法等方法来消除异方差。

4. 数据异常值问题:数据中的异常值可能会对回归结果产生不利影响,导致回归结果不显著。

因此,在回归分析之前,您可以使用箱式图、散点图等方法检查数据中的异常值,并在必要时进行剔除或处理。

在解决上述问题之后,您可能需要重新进行回归分析,以查看是否能够得到显著的结果。

同时,需要注意的是,即使回归结果显著,也并不意味着可以将其直接应用于经济学或其他领域的实际预测或决策中。

回归分析的结果需要结合具体领域的知识和实践经验进行评估和解释。

论文写作中的解释变量与因变量选择在论文写作中,选择恰当的解释变量和因变量是至关重要的。

解释变量是研究者根据理论或假设提出的可以影响因变量的自变量,而因变量是研究者所关心的、受解释变量影响的变量。

正确选择解释变量和因变量可以提高研究的准确性和可信度,帮助研究者得出有意义的结论。

本文将讨论论文写作中解释变量与因变量选择的重要性,并提供一些建议。

一、解释变量选择的重要性解释变量的选择直接关系到研究结果的准确性。

一个合适的解释变量应该与研究问题密切相关,能够从理论和实证研究的角度提供有效的解释。

如果解释变量选择不当,可能导致研究结论的偏差或错误,影响对研究问题的理解。

另外,解释变量的选择也关系到研究的可操作性。

选择能够被测量和操控的解释变量可以增加研究的可操作性,使研究结果更具实践意义。

相反,选择难以测量或操控的解释变量可能会限制研究的实施效果,降低研究的可靠性和可重复性。

二、因变量选择的重要性因变量的选择是研究者需要关注的核心问题。

研究者应该选择能够全面反映研究目的和问题的因变量。

一个合适的因变量应该具备以下特点:1. 直接反映研究问题:选择与研究问题直接关联的因变量可以帮助研究者更准确地回答研究问题,揭示影响结果的主要因素。

2. 易于测量和记录:因变量的选择应该考虑到测量工具和数据收集的可行性。

选择能够被客观测量和记录的因变量有助于提高研究数据的可信度和可用性。

3. 具备实践意义:因变量的选择需要和实际问题相结合,具备实践应用的意义。

这样研究的结果才能对实际问题产生积极的推动作用。

三、解释变量和因变量选择的方法1. 文献综述:通过对相关领域的文献进行综述,可以了解到已有研究中普遍使用的解释变量和因变量。

这为研究者提供了借鉴和选择的依据。

2. 理论构建:根据研究问题和理论框架,研究者可以根据自己的研究目的和假设,构建一套解释变量和因变量的理论模型。

这样可以确保解释变量和因变量与研究问题的相关性。

3. 实证研究:通过实证研究,研究者可以验证和修正先前的理论模型,进一步优化解释变量和因变量的选择。

解释变量选择在经济统计学中的重要性变量选择在经济统计学中的重要性经济统计学是经济学中的一个重要分支,它通过收集和分析大量的经济数据,揭示经济现象背后的规律和趋势。

在经济统计学中,变量选择是一个至关重要的环节,它决定了研究的准确性和可靠性。

本文将探讨变量选择在经济统计学中的重要性,并介绍一些常用的变量选择方法。

首先,变量选择在经济统计学中的重要性体现在提高研究的准确性和可靠性上。

在经济学研究中,我们常常面临大量的变量可供选择,但并非所有变量都对我们的研究目标有帮助。

过多的变量可能导致模型复杂、解释力度不足,而过少的变量可能忽略了一些重要的影响因素。

因此,合理选择变量是确保研究结论准确性的关键。

其次,变量选择在经济统计学中的重要性还体现在提高研究效率和节约成本上。

经济学研究往往需要耗费大量的时间和资源,而变量选择的不当可能导致研究效率低下,浪费了宝贵的资源。

通过合理选择变量,我们可以减少不必要的数据收集和分析,提高研究效率,节约成本。

那么,如何进行变量选择呢?在经济统计学中,有许多方法可以帮助我们进行变量选择。

其中,常用的方法包括前向选择、后向选择、逐步回归和岭回归等。

前向选择是一种逐步添加变量的方法。

它从一个空模型开始,逐步添加变量,每次添加一个对解释变量有最大贡献的变量,直到达到某个预设的停止准则。

这种方法的优点是简单易行,但可能会错过一些重要的变量。

后向选择是一种逐步剔除变量的方法。

它从包含所有变量的完全模型开始,每次剔除一个对解释变量贡献最小的变量,直到达到某个预设的停止准则。

这种方法的优点是可以避免错过重要变量,但可能会导致过度拟合。

逐步回归是前向选择和后向选择的结合。

它在每一步中既添加变量,又剔除变量,直到达到某个预设的停止准则。

逐步回归方法可以克服前向选择和后向选择的缺点,同时考虑了添加和剔除变量的影响。

岭回归是一种通过引入惩罚项来解决多重共线性问题的方法。

在经济统计学中,多个解释变量之间可能存在高度相关性,这会导致模型估计的不稳定性。

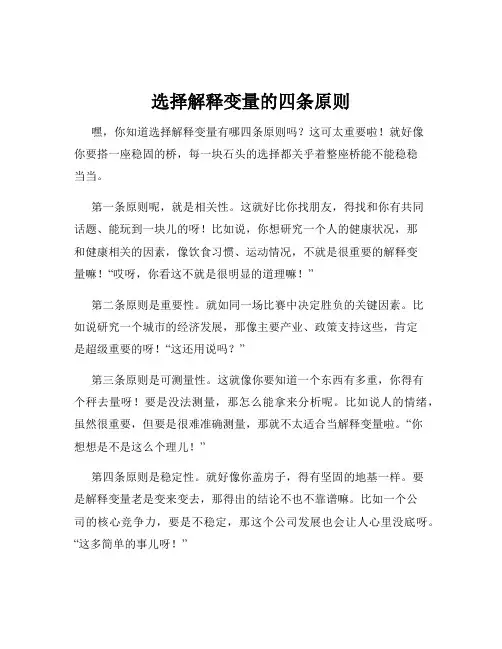

选择解释变量的四条原则

嘿,你知道选择解释变量有哪四条原则吗?这可太重要啦!就好像

你要搭一座稳固的桥,每一块石头的选择都关乎着整座桥能不能稳稳

当当。

第一条原则呢,就是相关性。

这就好比你找朋友,得找和你有共同

话题、能玩到一块儿的呀!比如说,你想研究一个人的健康状况,那

和健康相关的因素,像饮食习惯、运动情况,不就是很重要的解释变

量嘛!“哎呀,你看这不就是很明显的道理嘛!”

第二条原则是重要性。

就如同一场比赛中决定胜负的关键因素。

比

如说研究一个城市的经济发展,那像主要产业、政策支持这些,肯定

是超级重要的呀!“这还用说吗?”

第三条原则是可测量性。

这就像你要知道一个东西有多重,你得有

个秤去量呀!要是没法测量,那怎么能拿来分析呢。

比如说人的情绪,虽然很重要,但要是很难准确测量,那就不太适合当解释变量啦。

“你

想想是不是这么个理儿!”

第四条原则是稳定性。

就好像你盖房子,得有坚固的地基一样。

要

是解释变量老是变来变去,那得出的结论不也不靠谱嘛。

比如一个公

司的核心竞争力,要是不稳定,那这个公司发展也会让人心里没底呀。

“这多简单的事儿呀!”

总之呢,选择解释变量这四条原则真的超级重要!相关性让我们找到关键因素,重要性突出重点,可测量性保证我们能操作,稳定性让结论更可靠。

“这四条原则可真是缺一不可呀,得好好记住!”这就是我的观点,选择解释变量就得严格遵循这四条原则,这样我们才能得出有价值的结论呀!。

lm检验的解释变量

线性回归模型(简称LM)是一种用于探索解释变量对响应变量影响的统计方法。

解释变量是指在线性回归模型中用来解释或预测响应变量的自变量或特征变量。

在LM检验中,解释变量的选择是非常重要的,因为它们对模型的解释和预测能力有着直接的影响。

首先,解释变量应当具有实际意义和理论基础。

在选择解释变量时,我们需要考虑它们是否与研究问题相关,并且是否能够被理论或实证研究支持。

这样才能确保模型的解释具有可信度。

其次,解释变量之间应当具有一定程度的独立性。

如果解释变量之间存在多重共线性,即彼此之间存在高度相关性,会导致模型参数估计不准确甚至不可靠。

因此,在LM检验中,需要注意避免选择高度相关的解释变量。

另外,解释变量的数量也需要合理控制。

选择过多的解释变量可能导致过拟合问题,使得模型在训练数据上表现良好,但在新数据上的泛化能力较差。

因此,需要权衡解释变量的数量和模型的复杂度,选择对研究问题最为关键和有效的解释变量。

此外,解释变量的测量尺度也需要考虑。

在LM检验中,解释变

量可以是定性的(如性别、种类等)也可以是定量的(如年龄、收

入等),不同类型的解释变量需要采用不同的建模方法和解释方式。

最后,解释变量的选择还应当考虑实际的数据收集和可得性。

有些解释变量可能难以获得或者成本较高,因此需要在LM检验中权

衡解释变量的选择和数据收集的可行性。

综上所述,LM检验中的解释变量选择需要考虑实际意义、独立性、数量、测量尺度和数据可得性等多个方面,以构建一个具有解

释力和预测能力的线性回归模型。

lm检验的解释变量全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:lm检验(Levene's test),是用来检验各组方差齐性的一种常见方法。

在统计学中,方差齐性是指不同组的样本方差是否相等,它是很多统计分析的前提条件之一。

lm检验通常会在进行方差分析(ANOVA)之前进行,以确保各组的方差齐性。

在进行lm检验时,我们通常会选择一个解释变量,用来对数据进行分组,然后再对各组的样本方差进行比较。

解释变量可以是任何能够将数据分为不同组的变量,比如性别、年龄、地区等。

lm检验的原假设是各组的方差相等,备择假设则是各组的方差不等。

lm检验的计算过程比较简单,可以使用统计软件如SPSS或R语言进行计算。

具体步骤如下:1. 收集数据并选择一个解释变量进行分组。

2. 将数据按照解释变量的不同水平(即不同组)进行分组。

3. 计算各组的样本方差。

4. 计算lm统计量,其计算公式为:lm = (N-k) * (sum((x -x_bar)^2) / (k-1)) / sum((x_ij - x_bar_j)^2),其中N为总样本量,k 为组数,x为每个观测值,x_bar为全样本均值,x_ij为每组的均值。

5. 根据lm统计量和自由度计算出lm检验的p值。

6. 根据显著性水平(通常设为0.05)判断是否拒绝原假设,若p 值小于显著性水平,则拒绝原假设,说明各组的方差不等;反之,则接受原假设,说明各组的方差相等。

lm检验的结果对于后续的统计分析至关重要。

若数据呈现方差不齐的情况,可能会影响到方差分析的结果,导致错误的结论。

在进行方差分析前,一定要进行lm检验,以确保各组的方差齐性。

需要注意的是,lm检验对样本量的要求比较高,特别是在组数较多、每组样本量较小的情况下。

较小的样本量可能导致lm检验的结果不准确,因此在进行lm检验时,建议保持较大的样本量,以提高检验的准确性和可靠性。

第二篇示例:lm检验是一种常见的统计方法,用于检验自变量与因变量之间是否存在显著的线性关系。

门槛回归解释变量、门槛变量、控制变量文章标题:解析门槛回归中的变量类型及其作用导言门槛回归,在统计学和经济学中是一种常用的回归分析方法,它能够更准确地描述变量之间的非线性关系。

在门槛回归分析中,我们需要对门槛回归中涉及的变量类型有一个清晰的认识,包括门槛变量、解释变量和控制变量。

本文将从浅入深地解析这些变量类型,帮助读者更好地理解门槛回归分析的原理及应用。

一、门槛变量的定义及作用1. 门槛变量的概念门槛变量是指在门槛回归分析中起到划分样本群体的作用的变量。

在门槛回归中,我们通常会设定一个阈值,当某一变量的取值超过或不足这个阈值时,就会引发截然不同的影响。

这个具有影响力的变量就是门槛变量。

2. 门槛变量的作用门槛变量的作用在于帮助我们更准确地描述变量之间的非线性关系。

通过设定门槛变量,我们能够将样本分成不同的群体,分别对其进行回归分析,从而得到更加精确的模型拟合结果。

二、解释变量的作用及重要性1. 解释变量的概念解释变量是用来解释因变量变化的原因或影响因素的变量。

在门槛回归分析中,解释变量对于解释门槛变量产生的不同效应至关重要。

2. 解释变量的作用解释变量的作用在于帮助我们理解门槛变量产生的不同效应。

通过引入解释变量,我们能够更清晰地探究门槛变量与因变量之间的关系,深入理解门槛回归模型的内在机制。

三、控制变量的重要性及影响1. 控制变量的概念控制变量是在门槛回归分析中用来控制其他干扰因素的变量。

在门槛回归中,我们需要尽可能地控制其他可能影响因变量的变量,以确保门槛变量和解释变量之间的关系是准确和可靠的。

2. 控制变量的重要性控制变量的重要性在于确保回归模型的准确性和可靠性。

通过控制其他干扰因素,我们能够更加清晰地揭示门槛变量和解释变量对因变量的影响,提高模型的解释力和预测能力。

结论门槛回归分析中的门槛变量、解释变量和控制变量都是不可或缺的重要元素。

它们共同构成了门槛回归模型的基本框架,帮助我们更准确地描述变量之间的非线性关系,并揭示影响因变量变化的内在机制。

统计学中的回归模型与变量选择统计学是一门研究收集、分析、解释和预测数据的学科。

在统计学中,回归分析是一种重要的数据分析方法,用来评估一个或多个自变量与因变量之间的关系。

变量选择则是在回归模型中选择最佳的自变量,以建立一个准确、可靠的模型。

本文将介绍统计学中的回归模型以及变量选择的方法。

一、回归模型的基本概念回归分析是一种研究自变量与因变量之间关系的统计方法。

回归模型的基本概念包括自变量、因变量、回归方程和回归系数。

1. 自变量:自变量是影响因变量变化的变量,也被称为解释变量或预测变量。

在回归模型中,我们可以使用一个或多个自变量。

2. 因变量:因变量是我们想要研究或预测的变量。

在回归模型中,因变量的取值取决于自变量。

3. 回归方程:回归方程是描述自变量与因变量之间关系的数学公式。

回归方程可以用来对因变量进行预测。

4. 回归系数:回归系数表示自变量对因变量的影响程度。

回归系数的大小和正负性可以帮助我们理解自变量与因变量之间的关系。

二、简单线性回归模型简单线性回归模型是回归分析中最简单的模型。

它假设因变量与自变量之间存在着线性关系。

简单线性回归模型的回归方程可以表示为:Y = β0 + β1X + ε,其中Y表示因变量,X表示自变量,β0和β1是回归系数,ε表示误差项。

在简单线性回归模型中,我们可以通过最小二乘法来估计回归系数。

最小二乘法是通过将观测值与回归方程的预测值之间的差异最小化来选择最佳的回归系数。

三、多元回归模型当我们需要考虑多个自变量对因变量的影响时,可以使用多元回归模型。

多元回归模型的回归方程可以表示为:Y = β0 + β1X1 + β2X2+ ... + βnXn + ε,其中Y表示因变量,X1、X2、...、Xn表示自变量,β0、β1、β2、...、βn表示回归系数,ε表示误差项。

多元回归模型的建立需要考虑自变量之间的相关性,避免多重共线性问题。

常用的方法包括方差膨胀因子(VIF)和逐步回归。

报告中的变量选择与解释方法引言:在进行研究或撰写报告时,变量选择与解释方法是十分重要的。

变量的选择涉及到对研究问题的理解以及数据的获取,而变量的解释方法则是为了更好地理解数据和呈现研究结果。

本文将就报告中的变量选择与解释方法进行探讨,并提供实际的案例分析。

一、变量选择的重要性变量选择是建立报告基础的重要步骤。

在研究问题清晰明确的前提下,通过合理的变量选择可以提高研究的效度和可靠度。

变量选择涉及以下几个方面:1.1 理论依据选择变量应基于实际研究问题的理论框架。

通过深入理解研究的背景和目的,我们能够明确哪些变量与研究问题直接相关,从而指导变量的选择。

1.2 可操作性变量选择应基于可操作性的原则。

在实际研究中,我们需要选择那些易于收集和操作的变量,以确保研究的可行性和有效性。

1.3 其他因素在变量选择时,我们还需考虑其他因素,如数据质量、时间和成本等。

合理地综合这些因素,能够在研究的整个过程中更好地利用资源和解决问题。

二、变量选择的方法变量选择并非一蹴而就,而是一个动态调整的过程。

以下是几种常用的变量选择方法:2.1 相关性分析相关性分析是一种常用的变量选择方法。

通过计算变量之间的相关系数,我们能够初步了解变量间的关联程度,进而筛选出与目标变量相关性较高的变量。

2.2 因子分析因子分析是一种多变量统计分析方法,在变量选择中具有广泛的应用。

通过因子分析,我们可以将多个相关联的变量转化为少数几个综合指标,从而减少变量冗余,提高分析的效率。

2.3 专家访谈在一些复杂的研究领域,变量选择可能需要借助专家的意见。

专家访谈能够帮助我们发现那些潜在的变量,以及评估它们对研究问题的重要性。

2.4 前瞻性研究在一些研究领域,特别是长期追踪研究领域,前瞻性研究可以为变量选择提供重要的参考信息。

通过观察变量对未来结果的影响,我们能够更准确地判断变量的重要性。

2.5 数据挖掘技术数据挖掘技术是一种基于计算机算法的变量选择方法。

试题多元回归分析是什么如何选择解释变量多元回归分析是一种统计方法,用于研究一个因变量与多个自变量之间的关系。

它通过建立数学模型,可以量化自变量对因变量的影响程度,并进行预测和解释。

在进行多元回归分析时,选择合适的解释变量至关重要。

本文将探讨多元回归分析的概念,并提供一些如何选择解释变量的方法和准则。

1. 多元回归分析概述多元回归分析是一种用于探究多个自变量与一个因变量之间关系的统计方法。

它可以帮助研究者理解和预测因变量的变动情况,通过建立模型,确定自变量与因变量之间的关系强度和方向。

多元回归分析可以解决多个自变量同时影响因变量的情况,并在模型中加入控制变量,消除其他可能的影响因素。

2. 选择解释变量的方法在进行多元回归分析时,选择合适的解释变量至关重要。

以下是一些选择解释变量的方法和准则:2.1 相关性分析首先,可以通过相关性分析来确定自变量与因变量之间的相关程度。

通过计算相关系数,可以了解不同自变量与因变量之间的线性关系强度。

选择相关性较高的自变量作为解释变量,可以增加模型的解释力和可靠性。

2.2 研究背景和理论基础选择解释变量时,应该考虑研究背景和理论基础。

了解研究领域的相关理论和前人研究,可以帮助确定可能的解释变量。

通过理论的支持,可以增加研究的合理性和可信度。

2.3 变量的可获得性和可操作性在选择解释变量时,还需要考虑变量的可获得性和可操作性。

某些变量可能难以获得或者操作,这会导致数据收集和分析的困难。

因此,在研究设计之初,应该思考解释变量是否易于获得和操作,以保证研究的顺利进行。

2.4 多重共线性在选择解释变量时,还需要注意多重共线性的问题。

多重共线性是指在多元回归分析中,自变量之间存在高度相关性的情况。

当解释变量之间存在多重共线性时,会导致参数估计不准确,影响模型的解释能力。

因此,在选择解释变量时,应该尽量避免选择高度相关的变量。

3. 总结多元回归分析是一种重要的统计方法,可以帮助研究者理解和预测因变量与多个自变量之间的关系。