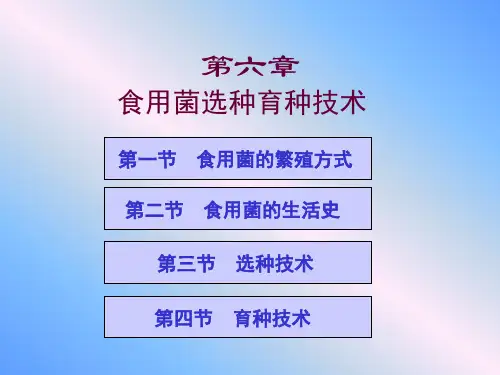

食用菌选种育种技术

- 格式:ppt

- 大小:534.00 KB

- 文档页数:15

常用菌种选育原理的种植方法今天给大家介绍一下常用菌种选育原理的种植方法!一、人工选种的方法:1.自然选种:该法是通过广泛异地引种、野生采集、孢子分离等途径获得菌种,将其进行驯化移栽,使其逐渐适应当地环境条件,并从中选优汰劣,选出性状优异的菌株。

在菌种生产以及试验性栽培中,反复进行比较和选择,最终确定优良的食用菌品种。

2.杂交育种:该法是通过将不同遗传性状的亲本之间进行交配,使遗传物质重新组合配对,通过双亲性状的优势互补或借助于以一个亲本的优点去克服另一亲本的缺点,产生具有其双亲优点的育种方法。

杂交育种一般有单孢杂交、多孢杂交、单双核杂交、原生质体融合等方法,一般科研、育种上多采用单孢杂交或原生质体融合,通过这些办法处理的菌种常常可表现出较强的“杂交优势”。

3.诱变育种该法是利用物理的或化学的方法处理细胞群体,促使菌种的细胞遗传物质发生性状的改变,然后从变异的菌种中选出具有优良性状的菌种的方法。

科研上常用的主要有辐射诱变育种,如紫外线照射、X射线等高能量射线,以及用一些化学药剂进行诱变育种。

4.基因工程育种该法是在基因分子水平上的遗传工程,又称基因操作、基因克隆、脱氧核糖核酸(DNA)重组技术等,基本原理就是把我们需要的目标基因通过载体DNA与原品种的DNA结合,然后人工导入一个受体细胞内,以让外来的遗传物质在其中“着生”,进行正常的复制,从而获得预先设计的新菌种。

二、菌种分离技术方法:多孢分离:该法是利用子实体弹射许多孢子在同一培养基上,让其萌发、自由交配,从而获得纯母种的方法。

该法简便易行,在食用菌选种中应用普遍。

(1)整菇孢子弹射法:该法适用于伞菌类的孢子采集。

在无菌室(箱)中,将经消毒处理的整只种菇插入无菌平皿孢子收集器里,之后使用透明玻璃钟罩将其罩住,于见光、适温下使菇自然弹射孢子。

24h后,将玻璃钟罩打开,从培养皿内获取孢子。

(2)试管插割法:在无菌箱内,迅速用无菌试管插割种菇有菌褶一侧,直至取下组织块。

食用菌育种方法食用菌栽培是一系列复杂操作的工作程序,包括种菇选择、母种选育与保存、菌种制备、出菇管理及市场销售等,每个程序都有至关重要的细节操作,但育种是这些工作中首要的一项工作,没有优良的菌种,不管其他工作程序准备及管理得多么好,都会造成减产或失败,今天就为大家介绍一下食用菌育种方法。

食用菌育种方法:一、自然选育自然选育是最古老、最简便、应用最广的选种方法。

它是先分离和收集各地的有关菌株,然后通过生产试验比较各菌株的生产性能,选留最优者。

为提高产量,要将引进的多个菌株,进行系统的栽培比较,特别是对各菌株的菌丝生长速度,对环境的抵抗力,出菇早晚,产量高低,菇形大小,香味浓淡,苦味程度等各方面进行了详细的评比,最后评选出优良品种。

只要我们经常注意菌种的选育,不断淘汰劣等菌株,选留优秀菌株,就能使生产丰收,质量稳定。

二、诱变育种诱变育种能大幅度地增加菌种的变异量,从而人们能从诱变后的群体中筛选优良菌株。

常采用物理、化学等诱变剂来动摇菌种的遗传性,直接或间接地作用于核酸物质,能强烈地引起菌种的变异。

诱变育种的诱变剂很多,常用的有紫外线、X光线、Y射线及硫酸二乙醋(DFS)、5-溴尿嘧啶(5-BU)、氮芥(Nm)、N“广甲基N”亚硝基胍(NTG)等。

三、杂交育种杂交育种是培育菌种的有效手段。

诱变育种主要是通过改变核酸分子而引起变异,而杂交则是通过2个或几个亲株的染色体片段的交换或重新组合而获得新性状的。

进行杂交时,亲代必需有标记。

凡同宗接合的食用菌,可用营养缺陷型来标记。

营养缺陷型是指在营养特征上表现某种缺陷的变异菌株。

它在不含氨基酸、维生素等有机物的基本培养基上不能生长。

我们可以把2个不同品种的营养缺陷型混合接种在基本培养基上,如果它们能生长,即就意味着它们可能进行了杂交。

对于异宗接合的食用菌,可以利用菌丝的性别来进行杂交,取来自两种不同品系的单孢子分离物混合接种在一起,经培养后,凡出现双核菌丝的组合,并能正常结实,就证明能杂交。

食用菌的种植食用菌种植技术在我国已经取得了显著的发展,不仅丰富了人们的菜篮子,还为广大农民提供了增收途径。

接下来,我们将探讨食用菌种植的技术要点、病虫害防治以及产业发展趋势。

一、食用菌种植技术要点1.选择合适的品种:根据当地气候、市场需求和种植经验,选择适宜的食用菌品种。

常见的食用菌品种有香菇、木耳、金针菇、杏鲍菇等。

2.培养基制备:培养基是食用菌生长的基础,要保证培养基的配方合理,营养丰富。

常用的培养基有木屑、玉米秸秆、棉籽壳等。

3.接种:将食用菌菌种接到培养基上,通常采用穴孔接种法、液体接种法等。

接种过程中要保证无菌操作,防止细菌、病毒等污染。

4.菌包制作:将接种后的培养基进行高温灭菌,然后放入适宜的环境中进行菌丝生长。

菌包制作过程中要注意控制温度、湿度、通风等条件。

5.出菇管理:当菌包内的菌丝长满后,转入出菇管理阶段。

要根据食用菌的生长发育需求,调整温度、湿度、光照、通风等条件,促进子实体的形成。

二、病虫害防治1.物理防治:利用物理方法,如手动捕捉、黄板诱捕、蓝板诱捕等,减少病虫害的发生。

2.生物防治:利用天敌、病原菌、昆虫生态调控剂等生物手段,控制病虫害的生长繁殖。

3.化学防治:在病虫害发生严重时,可采用低毒、低残留的农药进行防治,但要严格按照使用规程,防止农药残留超标。

4.农业防治:通过选用抗病品种、合理种植密度、轮作制度等措施,提高食用菌的抗病虫能力。

三、产业发展趋势1.规模化、标准化生产:随着科技的发展,食用菌产业将向规模化、标准化方向发展,提高产量和品质。

2.设施栽培:设施栽培可以实现对环境条件的精确控制,提高食用菌的产量和品质,减少病虫害的发生。

3.产业链延伸:食用菌产业将从单一的种植环节向产业链上下游延伸,如精深加工、废弃物资源化利用等。

4.科技创新:加大科技创新力度,培育高产、抗病、适应性强的食用菌新品种,提高产业竞争力。

5.品牌建设:培育食用菌品牌,提高产品知名度,扩大市场份额。

食用菌菌种选育的一般方法食用菌是指人类食用的真菌。

为了满足人们对食用菌的需求,菌种选育成为推动食用菌产业发展的重要一环。

以下是食用菌菌种选育的一般方法:1.优良菌株的筛选:优良的菌株是选育高产、高品质、耐逆性强的食用菌的基础。

通过野生菌株、采集菌种或现有优良株系的筛选,选取菌株具有高产、耐逆性强、抗病能力强等特点。

2.杂交育种:杂交育种是将两个或多个具有不同特点的菌株进行人工杂交,以增加变异性和多样性。

通过对不同特征的亲本进行杂交,可以获得新的优良菌株。

例如,将高产菌株与抗病菌株进行杂交,可以获得既高产又抗病的优良品种。

3.辅助选择和基因工程:辅助选择是通过生理和生化方法,利用菌株的形态、生长特性、营养需求、代谢产物等性状进行选择。

同时,基因工程技术也可以应用于食用菌菌种选育。

通过转基因技术,可以将目标基因导入到菌株中,增加其产量、抗病性等性状。

4.连续培养和选育:通过连续培养和选育,可以选出适应培养条件和生产要求的菌株。

在不断培养的过程中,逐渐降低菌株对外界条件的依赖,提高其适应性和稳定性。

5.精细筛选和扩繁:通过对菌株进行精细筛选,选取具有理想特征的菌株,如高产、高品质、耐逆等。

同时,通过菌种的扩繁,可以使优良菌株得到大规模繁育。

6.田间试验和品种选育:选育出的菌株需要在田间进行试验,观察其在不同环境条件下的表现,如产量、品质以及抗病性等。

根据试验结果,进一步筛选和培育适应不同地区和需求的优良品种。

7.基因资源的开发和保存:基因资源的开发和保存是食用菌菌种选育的重要环节。

通过对食用菌的生态环境、野生资源及优良株系的研究,收集并保存多样的基因资源,为菌种选育提供多样性和可持续性的基础。

总之,食用菌菌种的选育是一个复杂的过程,需要通过多种方法和手段来进行。

选育出优良的食用菌菌种,既可以提高食用菌的产量和品质,也可以改善其抗病能力和适应性,促进食用菌产业的发展。

食用菌育种方法食用菌栽培是一系列复杂操作的工作程序,包括种菇选择、母种选育与保存、菌种制备、出菇管理及市场销售等,每个程序都有至关重要的细节操作。

但育种是这些工作中首要的一项工作,没有优良的菌种,不管其他工作程序准备及管理得多么好,都会造成减产或失败。

一、自然选育自然选育是最古老、最简便、应用最广的选种方法。

它是先分离和收集各地的有关菌株,然后通过生产试验比较各菌株的生产性能,选留最优者。

为提高产量,要将引进的多个菌株,进行系统的栽培比较,特别是对各菌株的菌丝生长速度,对环境的抵抗力,出菇早晚,产量高低,菇形大小,香味浓淡,苦味程度等各方面进行了详细的评比,最后评选出优良品种。

只要我们经常注意菌种的选育,不断淘汰劣等菌株,选留优秀菌株,就能使生产丰收,质量稳定。

二、诱变育种诱变育种能大幅度地增加菌种的变异量,从而人们能从诱变后的群体中筛选优良菌株。

常采用物理、化学等诱变剂来动摇菌种的遗传性,直接或间接地作用于核酸物质,能强烈地引起菌种的变异。

诱变育种的诱变剂很多,常用的有紫外线、X光线、Y射线及硫酸二乙醋(DFS)、5-溴尿嘧啶(5-BU)、氮芥(Nm)、N“广甲基N”亚硝基胍(NTG)等。

诱变育种方法有三个步骤:一是准备孢子悬浮液,将新鲜的食用菌无菌孢子移入5毫升无菌生理盐水或磷酸缓冲液中,摇匀后即成孢子悬浮液。

孢子悬浮液的浓度以每毫升含孢子106~109个为宜。

二是诱变处理,用诱变剂处理如紫外线处理,诱变处理应在暗箱内进行,箱内装15瓦紫外灯1支,悬挂于30厘米高处,诱变处理时应先开灯20分钟,使波长稳定,然后将悬浮液倒入直径为6厘米的无菌培养皿中,打开皿盖,照射0.5~1分钟。

照射后的孢子悬浮液每毫升所含的活抱子数约在105~108个。

因此要得到单个菌落,必需先用无菌水将照射后的孢子悬浮液稀释1000~10万倍。

然后取释释液0.2毫升涂布于装有琼脂培养基的培养皿上,在25℃下培养5~10天,这时就能在每个平板上得到数十个单菌落。

食用菌的菌种选育与高效培养技术食用菌是一种重要的食品资源,具有营养丰富、味道鲜美的特点,被广泛应用于食品加工和药品制备等领域。

菌种选育与高效培养技术是食用菌生产的关键环节,对提高产量和质量具有重要意义。

菌种选育是指通过选择优良菌株,培育出适应各种环境和生产要求的菌种。

首先,需要从自然界中采集不同的食用菌菌株,利用筛选和鉴定方法,选择出菌株生长迅速、产量高、抗病力强等优良性状的菌株作为种质资源。

其次,通过菌株间的远缘杂交和重组等遗传技术,培育出具有更好性状的新菌株。

最后,通过长期的人工选择和繁殖,逐渐使菌株的产量和品质达到最佳水平。

高效培养技术是指通过优化培养条件和培养方法,提高食用菌的产量和品质。

首先,要合理选择菌种的培养基,以提供菌株所需的营养物质和生长因子。

常用的培养基包括玉米粉、木屑、豆腐渣等。

其次,要控制适宜的培养温度和湿度,保持培养环境的适宜。

对于不同的食用菌种类,其适宜的培养条件也有所差异。

再次,要采取适当的菌丝接种方法和培养容器,确保菌株能够迅速繁殖,并避免污染和竞争。

此外,还可以引入生物发酵技术,利用微生物的代谢产物促进菌株的生长和分化。

随着生物技术的发展,食用菌菌种选育和高效培养技术取得了很大的进展。

例如,通过分子标记和基因工程技术,可以更精确地选择和改良菌株,使其产量和抗病能力进一步提高。

同时,利用生物反应器和自动控制技术,可以实现大规模、高产量的食用菌生产。

这些技术的引入不仅提高了食用菌的生产效率,还保证了食用菌的品质和安全。

总之,菌种选育与高效培养技术对于食用菌生产具有重要意义。

通过选择优良菌株和优化培养条件,可以提高食用菌的产量和品质,满足人们对于食品的需求。

随着科技的不断进步,相信菌种选育和高效培养技术将会不断完善,为食用菌产业的发展带来更大的推动力。

菌种选育与高效培养技术是食用菌生产的关键环节,对于提高产量和质量具有重要意义。

在菌种选育方面,除了选择优良菌株和使用遗传技术外,还可以通过基因工程和分子标记技术等手段进行精细化改良。

食用菌的菌种选育与改良技术食用菌是指可以作为食品或药物的真菌,被广泛应用于食品加工、养殖业和药物制造等领域。

菌种的选育和改良技术是食用菌生产的重要环节之一,下面将从以下几个方面介绍菌种选育与改良技术。

一、菌种选育技术1. 选择合适的基因库:通过分离、筛选和保存各类菌种的母菌和种菌,建立一套完整的、丰富的、有代表性的基因库,有利于对菌种进行选育。

2. 优质母菌的筛选:通过对不同菌种进行品种鉴定、酶活性测定等手段,选择出产量高、品质好、病害抗性强的菌株作为母菌,为后续菌种选育打下基础。

3. 优质种菌的培育:通过选择适宜的培养基、优化培养条件并进行筛选,选择出生长快速、产量高、菌丝规整的种菌。

二、菌种改良技术1. 交配育种:不同菌株之间进行有性交配,通过亲本间的基因重组,获得新菌株。

利用此技术可以提高菌株的产量、耐病性等性状。

2. 辐射诱变育种:将菌株暴露在适量的辐射源下,使其产生基因突变,从而改变菌株的特性。

这种方法可以快速获得新的优质菌株。

3. 基因工程育种:通过基因的克隆、转移和重组,将具有特定特性的基因导入到目标菌株中,以增强菌株的抗性、产量等性状。

菌种选育和改良的目的是为了获得更优质、更高效的食用菌菌种,并提高食用菌的产量和质量。

通过这些技术手段,可以针对具体问题进行菌株的选择和改良,在提高菌株产量的同时,降低病害的发生和产量的波动,提高食用菌产业的可持续发展水平。

当然,在菌种选育和改良的过程中需要注意以下几个问题:1. 合理利用遗传资源:合理利用、保存和开发菌种的遗传资源,是有效进行菌种选育和改良的重要基础。

2. 密切结合实际需求:在菌种选育和改良的过程中,需密切结合实际需求,选择具有优异种质的菌株进行深入研究和培育。

3. 引进外来菌种的评估:在引进外来菌种时,需进行系统评估和鉴定,确保其适应当地环境和生产技术水平。

总之,菌种选育与改良技术是食用菌生产过程中的重要环节。

通过选择合适的基因库、优质母菌筛选、优质种菌培育等手段,可以获得优质的菌种。

单孢子杂交:育出优质食用菌品种

农作物育种中一个重要的方法就是杂交育种,像玉米、水稻等都是通过杂交手段选育出了新的优良品种,无论是在种植业,还是养殖业上杂交育种的优势十分明显,同样,杂交优势在食用菌育种上也能得到体现,金杂19就是典型的通过杂交方式选育出的金针菇品种,食用菌杂交育种主要的方式是单孢子杂交,单孢子杂交需要一定的设备技术才能实现。

食用菌单孢子杂交育种操作步骤:

1、获取单核菌丝

要想获取单核菌丝首先要获取单孢子,准备10支装有灭菌水的试管,将取得的孢子接入第1支试管,摇匀,然后用灭菌后的吸管吸取1滴,滴入第2支试管,然后重复,直到第10支后镜检,确定视野里只有零星单个孢子存在。

然后,将第10支试管的孢子溶液,在无菌状态下接种到平皿上,在22℃下恒温培养,菌丝萌发后,镜检确定没有锁状联合,即获得了单核菌丝。

用同样方法,获得同一品种两个品系的单核菌丝,为保证成功率,每个品系尽量取得多个单核菌丝。

2、杂交亲和

将获得的两个不同品系的单核菌丝接入同一平皿培养基上,当菌丝交汇后观察,如果产生对峙现象,说明两个品系不可亲和,否则说明是可亲和的,取交汇后的菌丝镜检,如果存在锁状联合,说明杂技成功,选取交汇处菌丝进行扩

繁。

3、验证

将杂交成功的菌丝和用来杂交的两个亲本同时接到一个平皿上,如果产生对峙,证明杂交成功。

4、出菇试验

杂交产生的新品种,可以同时遗传两个亲本的优点,也有可能遗传两个亲本的缺点,因此只有大量的重复试验工作才有可能获得需要的优良品种。

食用菌类栽培中的菌种选育技术食用菌类栽培是农业中一个重要的领域,其中菌种的选育技术对于提高菌株的产量和质量至关重要。

本文将介绍食用菌类栽培中的菌种选育技术。

一、菌种选育的重要性菌种选育是食用菌类栽培过程中的关键环节。

选育出优良的菌种可以提高菌株的适应性、抗病性和产量,同时还能改善菌株的味道、口感和营养价值。

通过菌种选育,可以满足市场需求,在食用菌产业中取得竞争优势。

二、传统菌种选育技术1. 菌株筛选传统的菌株筛选方法主要依赖于菌株的形态特征和生长性状。

通过对菌株的培养观察,挑选出生长快、菌丝密度高、菌盖完整等性状优良的菌株作为育种材料。

2. 杂交育种杂交育种是利用不同菌株间的遗传差异进行交配,通过基因重新组合产生新的菌株。

这种方法可以增加菌株的遗传变异,在一定程度上提高菌株的优良性状。

3. 亲本选用亲本选用是在菌种选育中的一项重要工作,选择具有抗病性、高产性和好口感的亲本作为杂交的父本,能够更好地传递这些优良性状给后代。

三、现代菌种选育技术1. 分子标记辅助选育分子标记辅助选育是利用分子标记技术对菌株进行鉴定和筛选的方法。

通过对菌株的DNA序列进行分析,可以准确判定其遗传性状,例如抗病性和产量等。

这种方法不仅提高了选育效率,还加快了育种进程。

2. 基因工程育种基因工程育种是将外源基因导入菌株中,以改变其遗传性状的方法。

通过引入具有抗病性或高产性的基因,可以显著提高菌株的抗病能力和产量水平。

基因工程育种技术在食用菌类栽培中还处于起步阶段,但具有广阔的发展前景。

3. 组织培养与快速繁殖技术组织培养与快速繁殖技术可以大幅提高菌株的繁殖效率。

通过组织培养,可以快速繁殖具有优良性状的母菌株,提供大量的种苗供菌类栽培使用。

四、未来发展趋势随着科技的不断发展,菌种选育技术也将迎来新的突破。

一方面,利用基因编辑技术和基因组学的研究手段,可以更准确地了解菌株的遗传特征,从而为菌种选育提供更多的可能性。

另一方面,随着对菌株功能性状的深入研究,还可通过选择特定功能性状或营养成分的菌株进行选育,满足人们对个性化食品的需求。

食用菌类栽培中的菌种选育与培育技术食用菌是人们餐桌上常见的食品之一,其丰富的营养价值和独特的风味受到了广大消费者的喜爱。

为了满足人们对食用菌的需求,科学家们在菌种选育与培育技术方面进行了深入研究。

本文将介绍食用菌类栽培中的菌种选育与培育技术,并探讨如何提高食用菌的产量和质量。

一、菌种选育技术1.1 优良菌株的筛选菌种选育是食用菌栽培的基础工作,目的是选出具有良好特性的菌株。

通过对菌株的营养需要、生长速度、产量等方面的评估,筛选出适合栽培的菌株。

常用的筛选方法包括菌丝生长速度观察、菌丝菌核形态观察等。

1.2 自然交配与基因编辑在菌种选育中,传统的自然交配是常用的方法。

通过将不同类型的菌株进行交配,获得具有更好性状的后代菌株。

此外,利用基因编辑技术,科学家们还可以有针对性地改变菌株的遗传信息,使其具备更好的特性。

二、菌种培育技术2.1 生产基质的选择食用菌类栽培通常采用有机质底物作为生产基质。

常见的有机质底物包括木屑、麸皮、玉米芯等。

选择合适的生产基质可以提供菌种生长所需的养分和适宜的环境条件,促进食用菌的生长发育。

2.2 菌种接种技术菌种接种是将培养好的菌种引入到生产基质中的过程。

常见的菌种接种方法有点孢法和菌丝体接种法。

点孢法适用于一些喜孢子发芽的食用菌,而菌丝体接种法适用于一些无孢子或孢子发芽较困难的食用菌。

2.3 发酵条件的控制食用菌的生长需要适宜的温度、湿度和光照等条件。

根据不同食用菌的要求,科学家们探索出了一套科学合理的发酵条件控制方法,以提高菌种的产量和质量。

例如,对于平菇来说,温度控制在22-25摄氏度,湿度控制在75-80%,光照控制在3-5lux,可以达到最佳产量。

三、提高产量和质量的技术3.1 控制灭菌条件为了防止病原菌的侵染,科学家在食用菌栽培中使用灭菌措施是必不可少的。

常见的灭菌方法包括蒸汽灭菌、高压灭菌等。

通过控制灭菌条件,可以有效地避免病原菌的感染,提高食用菌的产量和质量。

食用菌育种技术

食用菌育种技术是指利用人工手段改良和培育食用菌的方法和

技术。

通过育种,可以改良食用菌的品种、提高产量和质量,同时也可以增加食用菌的抗病性和适应性。

目前,食用菌育种技术已经成为食用菌产业发展的重要支撑,不断推动着食用菌产业的发展。

在食用菌育种技术方面,主要包括基因筛选、交配杂交、基因重组、基因编辑等技术。

这些技术的应用可以使食用菌产业更加高效、健康和安全,为人类食品安全和健康做出更大的贡献。

- 1 -。

食用菌类栽培中的育种与选育技术在食用菌类栽培中,育种与选育技术起着重要的作用。

通过有效的育种与选育技术,可以提高食用菌的产量和品质,满足不同市场需求。

本文将介绍食用菌类栽培中的育种与选育技术,并在文章中适当增加字数以满足要求。

一、介绍食用菌的重要性与现状(100字)食用菌作为一种高蛋白、低脂肪、丰富营养的食品,受到越来越多人的喜爱。

目前,市场对食用菌的需求日益增长,因此提高食用菌的产量和品质是一个亟待解决的问题。

二、食用菌育种的意义与方法(200字)1. 食用菌育种的意义:育种可以使食用菌的生产更加高效、稳定,同时提高菌种在恶劣环境下的适应能力。

2. 食用菌育种的方法:包括传统育种方法和现代生物技术方法。

传统育种方法主要是通过选择具有优良性状的个体进行繁殖,形成优良品种。

现代生物技术方法如基因工程技术、分子标记育种等,可以快速鉴定和筛选菌株。

三、食用菌选育技术的应用(300字)1. 优良菌株的筛选:通过菌株的品质评估和表型分析,选出具有高产量、快生长、抗逆能力强等优良性状的菌株。

2. 无性繁殖技术的应用:通过无性繁殖技术如组织培养、孢子萌发等方式,快速大量繁殖菌株。

3. 遗传改良技术的应用:利用遗传改良技术如杂交育种和基因转导等,改良食用菌的性状,提高其产量和品质。

4. 分子标记育种技术:通过分子标记技术,寻找与菌株优良性状相关的分子标记,并进行标记辅助选择。

四、食用菌种质资源的保护与利用(300字)1. 种质资源的保护:对于优质菌株和野生菌株等重要种质资源,需要进行保护和收集,并建立种质资源库。

2. 种质资源的利用:将种质资源进行评价和利用,通过杂交、选育等方式,创造更多的新品种和改良品种。

五、食用菌育种技术的展望(300字)1. 高产高效:未来的育种目标是培育高产高效的食用菌品种,以满足不断增长的市场需求。

2. 耐逆抗病:对于环境逆境和病虫害的抗性是个育种目标,在全球气候变化的背景下,育种也应做出相应调整。

食用菌类栽培中的菌种选育与培育技巧食用菌是一种营养丰富且具有药用价值的食品。

随着人们对健康食品的需求增加,食用菌的栽培也逐渐成为一种具有广阔发展前景的产业。

在食用菌栽培过程中,菌种的选育与培育技巧是非常重要的环节。

本文将介绍一些常见的菌种选育与培育技巧,以帮助读者掌握相关知识。

一、菌种选育技巧1. 选择适合的母菌在菌种选育过程中,首先需要选择适合的母菌。

母菌是指具有良好菌株特性的菌株,能够提供所需的基因和生物学特性。

选择母菌时,应根据所需的菌株特性进行筛选,例如产量、品质、抗病性等。

2. 保持菌株的纯度保持菌株的纯度是选育优良菌种的关键一步。

为了保持菌株的纯度,可以采取常规的无菌培养技术,使用无菌操作台进行培养。

此外,还可以利用菌株的生物学特性,如产孢方式、菌丝形态等,进行鉴定,确保选育出的菌种达到要求。

3. 利用遗传改良技术遗传改良技术可以改良菌株的性状,提高产量和品质。

常用的遗传改良技术包括基因突变、遗传重组和转基因等。

通过这些技术,可以改良菌株的抗病性、适应性和产量等,从而提高菌种的优质性。

二、菌种培育技巧1.选择适合的培养基不同的菌种对培养基的要求不同,因此选择适合的培养基非常重要。

培养基应包含充足的营养物质,如碳源、氮源和矿质盐等。

此外,培养基的pH值和温度也需要根据菌种的要求来进行调节,以促进菌丝的生长和子实体的发育。

2. 优化培养条件通过优化培养条件,可以提高菌种的培养效果。

例如,调节培养箱的湿度和通风条件,以创造适宜的生长环境。

此外,还可以选择适当的光照条件和喷水量等,以提高培养效果。

3. 避免病虫害的发生病虫害是菌种培育中常见的问题之一。

为了避免病虫害的发生,可以在培养基中添加适量的抗生素、杀菌剂或杀虫剂等,以防止细菌、真菌和虫害的侵袭。

此外,适时清除培养容器周围的垃圾和杂物,保持培养环境的清洁和卫生。

总结:食用菌类栽培中的菌种选育与培育技巧非常重要。

通过选择适合的母菌、保持菌株的纯度以及利用遗传改良技术,可以选育出优良的菌种。

食用菌良种选育的方法1、人工选择(1)品种资源的收集尽可能收集足够数量的有代表性的野生及栽培菌株。

(2)纯种分离采到菇(耳)后,应尽快以组织分离、菇(耳)木分离、单孢分离等方式获得纯种。

(3)生理性能测定对香菇等不同菌株间能产生拮抗反应的食用菌,可以通过在平板上进行拮抗试验,淘汰完全融合(基因型相同)的重复菌株。

同时在平板上对各菌株的菌丝生长速度、生长势、对温度的反应等加以测定,以便对其生理特性有初步了解。

(4)品比试验为了比较各野生菌株的优劣,应根据实际情况,选用瓶栽、压块或段木栽培等方式比较各菌株的生产能力。

品比试验除应严格单收单记各菌株的产量外,还应对菇形、温性、干鲜比、始菇期等形态、生理和栽培特性进行详细记载,便于新品种在生产上推广应用。

2、食用菌的育种方法食用菌的育种方法主要有诱变育种、杂交育种、现代生物技术育种。

(1)诱变育种诱变育种是利用物理或化学因素处理细胞群体,促使其中少数细胞的遗传物质的分子结构发生变化,从而引起其遗传变异,然后从群体中选出少数具有优良性状的菌株。

诱变育种的一般步骤为:菌株→制备孢子悬液(活菌计数)→诱变处理(活菌计数并求出成活率)→涂布培养皿(观察形态变异的菌落并计算突变率)→排菌移植(初筛)→斜面传代(复筛)→试验、示范、推广。

(2)杂交育种杂交育种是一种遗传物质的细胞水平上的重组过程。

由于食用菌能产生有性孢子、因此原则上都可以像高等植物那样,通过有性杂交进行育种,从而获得综合双亲优良性状的新品种。

杂交育种的一般步骤为:亲本菌株→分离单孢(用单孢分离器或平板稀释等方法获得单孢)→配对杂交(将各单个担孢子萌发生成的单核菌丝在平板上分别两两配对)→杂种鉴定(通过标记、回交等方法鉴别杂种)→初筛(通过小型栽培试验淘汰多数表现一般的菌株)→复筛→扩大试验→示范、推广。

(3)现代生物技术育种①基因工程:基因工程即基因水平上的遗传工程。

它是用人工方法把人们所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下进行切割后,把它和作为载体的DNA分子连接起来,然后导入某一受体细胞中,让外来的遗传物质在被导入的细胞内进行正常的复制和表达,从而获得符合人们预先设计的工程蓝图要求的新的品种或物种。