高中化学差量法在化学计算中的应用

- 格式:doc

- 大小:197.00 KB

- 文档页数:3

化学计算方法—差量法差量法(Method of differences)是一种常用于化学计算中的方法,它基于简单的减法运算来解决问题。

该方法适用于各种计算,包括浓度计算、物质量计算、平衡常数计算等等。

差量法的核心思想是通过计算前后两个状态之间的差异来求解问题。

在使用差量法时,首先需要确定一个基准状态,然后计算出其他状态与基准状态之间的差异。

这些差异通常以数值的形式表示。

举个例子来说明差量法的具体应用。

假设有一瓶体积为500mL的酒精溶液,其中酒精的浓度为30%(体积百分比)。

现在我们想要将浓度调整为20%。

要使用差量法来计算所需的酒精和溶液的体积,我们可以按照以下步骤进行:1.确定基准状态:即初始状态,即30%浓度的酒精溶液。

2.计算所需差异:所需酒精的体积差异为30%-20%=10%,而所需溶液的体积差异为20%-30%=-10%。

3.使用差异计算:根据差异计算,所需酒精的体积为10%*500mL=50mL,而所需溶液的体积为-10%*500mL=-50mL。

4.计算最终结果:将所需差异与基准状态中的对应量进行分别相加,即500mL+50mL=550mL的酒精溶液,以及500mL-50mL=450mL的溶液。

通过差量法,我们可以得到将初始浓度为30%的酒精溶液调整为20%浓度所需的酒精体积为50mL,以及溶液体积为450mL。

差量法同样适用于物质量计算。

比如,假设我们需要制备100mL浓度为2M的盐酸溶液。

然而,我们只有0.1M和5M的盐酸溶液供应。

我们可以使用差量法来计算所需的两种溶液的体积。

1.确定基准状态:我们可以选择0.1M的盐酸溶液作为基准状态。

2.计算所需差异:所需盐酸的浓度差异为2M-0.1M=1.9M,而所需溶液的体积差异为100mL-0mL=100mL。

3.使用差异计算:根据差异计算,所需0.1M盐酸溶液的体积为1.9M*100mL/0.1M=1900mL,而所需5M盐酸溶液的体积为0mL-1900mL=-1900mL。

化学计算差量法差首先,我们需要确定参考物质的浓度和纯度。

纯度越高,测量结果越准确。

其次,我们需要选择一个适当的反应方程式,该方程式反映了目标物质和参考物质之间的化学反应。

然后,我们需要进行反应条件的控制,以确保反应的准确性和完整性。

进行差量法差分析时,我们首先制备两个样品,其中一个样品中含有目标物质,而另一个样品中不含目标物质。

然后,我们将两个样品与参考物质进行反应,并记录反应后的吸光度、溶解度、体积等参数的差异。

最后,我们将被分析物质参考物质反应后的差异与纯参比样品参考物质反应后的差异进行比较。

通过比较这两个差异值,我们可以确定样品中目标物质的含量。

化学计算差量法差的一个重要应用是在酸碱滴定分析中。

在酸碱滴定分析中,我们可以将目标物质与酸碱指示剂一起滴入反应容器中,当酸碱指示剂变色时,表明反应已经达到等价点。

然后,我们可以使用差量法差来计算目标物质的浓度或含量。

值得注意的是,化学计算差量法差的准确性和可重复性可能会受到许多因素的影响。

这些因素包括温度、pH值、反应时间等。

因此,在进行差量法差分析时,我们需要精确地控制这些因素,以确保测量结果的准确性。

总结起来,化学计算差量法差是一种常用的化学分析方法,可用于确定分析物质的成分或浓度。

该方法通过测定在样品中找到感兴趣的成分与参考物质之间的差量比较来确定目标物质的含量。

在进行差量法差分析时,我们需要制备样品、选择适当的反应方程式和控制反应条件,以确保测量结果的准确性。

此外,差量法差分析在酸碱滴定分析中是一种常用的应用。

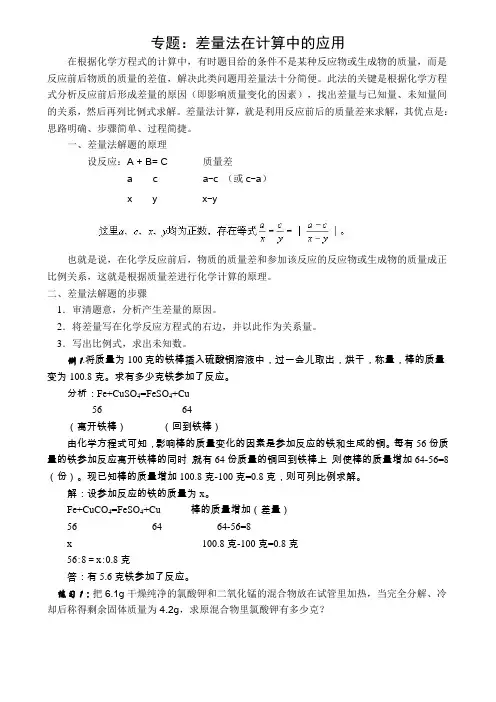

专题:差量法在计算中的应用在根据化学方程式的计算中,有时题目给的条件不是某种反应物或生成物的质量,而是反应前后物质的质量的差值,解决此类问题用差量法十分简便。

此法的关键是根据化学方程式分析反应前后形成差量的原因(即影响质量变化的因素),找出差量与已知量、未知量间的关系,然后再列比例式求解。

差量法计算,就是利用反应前后的质量差来求解,其优点是:思路明确、步骤简单、过程简捷。

一、差量法解题的原理设反应:A + B= C质量差a c a-c (或c-a)x y x-y也就是说,在化学反应前后,物质的质量差和参加该反应的反应物或生成物的质量成正比例关系,这就是根据质量差进行化学计算的原理。

二、差量法解题的步骤1.审清题意,分析产生差量的原因。

2.将差量写在化学反应方程式的右边,并以此作为关系量。

3.写出比例式,求出未知数。

例1.将质量为100克的铁棒插入硫酸铜溶液中,过一会儿取出,烘干,称量,棒的质量变为100.8克。

求有多少克铁参加了反应。

分析:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu56 64(离开铁棒)(回到铁棒)由化学方程式可知,影响棒的质量变化的因素是参加反应的铁和生成的铜。

每有56份质量的铁参加反应离开铁棒的同时,就有64份质量的铜回到铁棒上,则使棒的质量增加64-56=8(份)。

现已知棒的质量增加100.8克-100克=0.8克,则可列比例求解。

解:设参加反应的铁的质量为x。

Fe+CuCO4=FeSO4+Cu 棒的质量增加(差量)5664 64-56=8x100.8克-100克=0.8克56∶8=x∶0.8克答:有5.6克铁参加了反应。

练习1:把6.1g干燥纯净的氯酸钾和二氧化锰的混合物放在试管里加热,当完全分解、冷却后称得剩余固体质量为4.2g,求原混合物里氯酸钾有多少克?例2.在天平左右两边的托盘上,各放一个盛有等质量、等溶质质量分数的足量稀硫酸的烧杯,待天平平衡后,向两烧杯中分别加入铁和镁,若要使天平仍保持平衡,求所加铁和镁的质量比。

高中化学计算题常用解题方法:差量法高中化学计算题常用解题方法:差量法从开始用火的原始社会,到使用各种人造物质的现代社会,人类都在享用化学成果。

以下是为大家整理的高中化学计算题常用解题方法:差量法,希望可以解决您所遇到的相关问题,加油,一直陪伴您。

差量法例题.将质量为100克的铁棒插入硫酸铜溶液中,过一会儿取出,烘干,称量,棒的质量变为100.8克。

求有多少克铁参加了反应。

解析:fe+cuso4=feso4+cu棒的质量增加566464-56=8m(fe)100.8g- 100g=0.8g56∶8=m(fe)∶0.8答:有5.6克铁参加了反应。

归纳小结差量法是根据物质变化前后某种量发生变化的化学方程式或关系式,找出所谓理论差量,这个差量可以是固态、液态物质的质量、物质的量之差。

,也可以是气态物质的体积、物质的量之差等。

该法适用于解答混合物间的反应,且反应前后存在上述差量的反应体系。

差量也是质量守恒定律的一种表现形式。

仔细分析题意,选定相关化学量的差量。

质量差均取正值。

差量必须是同一物理量及其单位,同种物态。

差量法优点:不需计算反应前后没有实际参加反应的部分,因此可以化难为易、化繁为简。

解题的关键是做到明察秋毫,抓住造成差量的实质,即根据题意确定理论差值,再根据题目提供的实际差量,列出正确的比例式,求出答案。

差量法利用的数学原理:差量法的数学依据是合比定律,即差量法适用范围⑴反应前后存在差量且此差量易求出。

只有在差量易求得时,使用差量法才显得快捷,否则,应考虑用其他方法来解。

这是使用差量法的前提。

⑵反应不完全或有残留物时,在这种情况下,差量反映了实际发生的反应,消除了未反应物质对计算的影响,使计算得以顺利进行。

经典习题1.在稀h2so4和cuso4的混合液中,加入适量铁粉,使其正好完全反应。

反应后得到固体物质的质量与所加铁粉的质量相等。

则原混合。

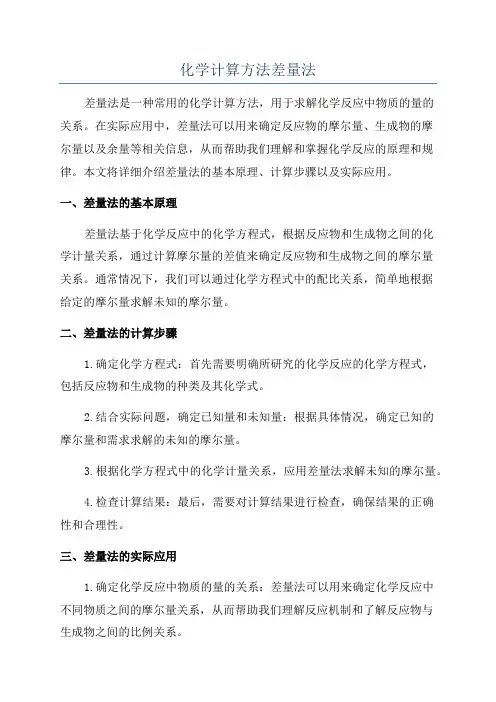

化学计算方法差量法差量法是一种常用的化学计算方法,用于求解化学反应中物质的量的关系。

在实际应用中,差量法可以用来确定反应物的摩尔量、生成物的摩尔量以及余量等相关信息,从而帮助我们理解和掌握化学反应的原理和规律。

本文将详细介绍差量法的基本原理、计算步骤以及实际应用。

一、差量法的基本原理差量法基于化学反应中的化学方程式,根据反应物和生成物之间的化学计量关系,通过计算摩尔量的差值来确定反应物和生成物之间的摩尔量关系。

通常情况下,我们可以通过化学方程式中的配比关系,简单地根据给定的摩尔量求解未知的摩尔量。

二、差量法的计算步骤1.确定化学方程式:首先需要明确所研究的化学反应的化学方程式,包括反应物和生成物的种类及其化学式。

2.结合实际问题,确定已知量和未知量:根据具体情况,确定已知的摩尔量和需求求解的未知的摩尔量。

3.根据化学方程式中的化学计量关系,应用差量法求解未知的摩尔量。

4.检查计算结果:最后,需要对计算结果进行检查,确保结果的正确性和合理性。

三、差量法的实际应用1.确定化学反应中物质的量的关系:差量法可以用来确定化学反应中不同物质之间的摩尔量关系,从而帮助我们理解反应机制和了解反应物与生成物之间的比例关系。

2.计算反应物和生成物的摩尔量:通过差量法,我们可以计算反应物和生成物的摩尔量,从而确定化学反应中各种物质的用量和生成物的产量。

3.确定反应限定剂和过剩剂:在化学反应中,经常会出现反应限定剂和过剩剂的情况,通过差量法,我们可以确定哪一种反应物是限定剂,哪一种是过剩剂,从而更好地控制反应条件和提高反应效率。

4.解决实际生产中的化学计量问题:在实际生产中,常常会遇到化学计量方面的问题,通过差量法,我们可以解决生产中的用量计算、废料处理等与化学反应相关的问题。

总之,差量法是一种重要的化学计算方法,可以帮助我们理解和掌握化学反应中物质的量的关系,从而更好地控制和应用化学反应。

在化学实验和工程实践中,差量法的应用是必不可少的,对于培养学生的实际操作能力和解决实际问题具有重要意义。

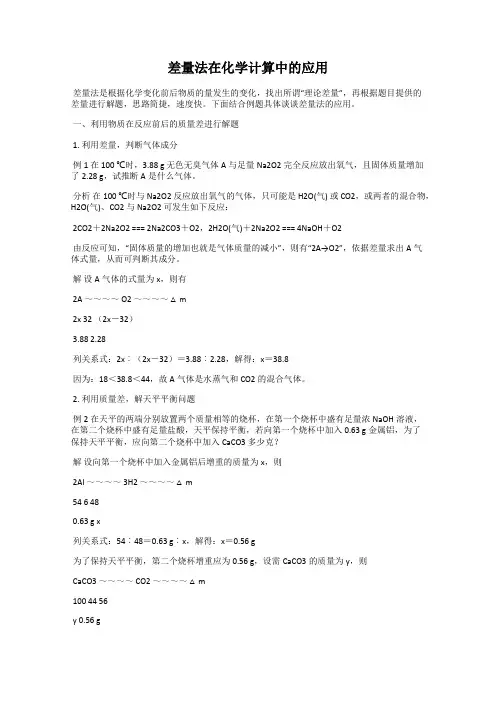

高中化学计算题常用的一些巧解和方法一、差量法差量法是根据物质变化前后某种量发生变化的化学方程式或关系式,所谓“差量”就是指一个过程中某物质始态量与终态量的差值。

它可以是气体的体积差、物质的量差、质量差、浓度差、溶解度差等。

该法适用于解答混合物间的反应,且反应前后存在上述差量的反应体系。

【例1】把22.4g铁片投入到500gCuSO4溶液中,充分反应后取出铁片,洗涤、干燥后称其质量为22.8g,计算(1)析出多少克铜? (2)反应后溶液的质量分数多大?Cu 完全反应,反应后的溶液为FeSO4溶液,不能轻解析“充分反应”是指CuSO4中2率地认为22.8g就是Cu!(若Fe完全反应,析出铜为25.6g),也不能认为22.8-22.4=0.4g 就是铜。

分析下面的化学方程式可知:每溶解56gFe,就析出64g铜,使铁片质量增加8g(64-56=8),反过来看:若铁片质量增加8g,就意味着溶解56gFe、生成64gCu,即“差量” 8与方程式中各物质的质量(也可是物质的量)成正比。

所以就可以根据题中所给的已知“差量”22.8-22.4=0.4g 求出其他有关物质的量。

设:生成Cu x g,FeSO4 y gFe+CuSO4 =FeSO4+Cu 质量增加56 152 64 64-56=8y x 22.8-22.4=0.4故析出铜3.2克铁片质量增加0.4g,根据质量守恒定律,可知溶液的质量必减轻0.4g,为500-0.4=499.6g。

【巩固练习】将N2和H2的混合气体充入一固定容积的密闭反应器内,达到平衡时,NH3的体积分数为26%,若温度保持不变,则反应器内平衡时的总压强与起始时总压强之比为1∶______。

解析:由阿伏加德罗定律可知,在温度、体积一定时,压强之比等于气体的物质的量之比。

所以只要把起始、平衡时气体的总物质的量为多少mol表示出来即可求解。

方法一设起始时N2气为a mol, H2为b mol,平衡时共消耗N2气为xmolN2+3H22NH3起始(mol) a b ?0变化(mol) x 3x 2x平衡(mol) a-x b-3x 2x起始气体:a+bmol平衡气体:(a-x)+( b-3x)+2x=(a+b-2x)mol又因为:体积比=物质的量比(注意:若N 2为1mol ,H 2为3mol ,是不够严密的。

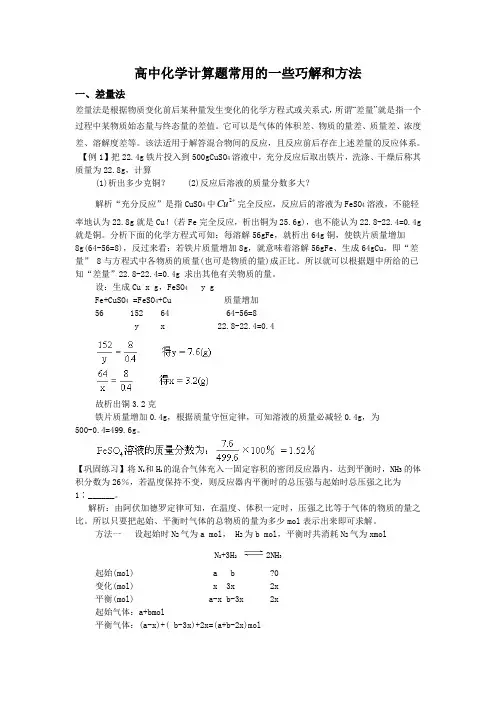

差量法在化学计算题中的应用作者:魏国慧来源:《教育教学论坛·上旬》2011年第10期摘要:差量法是化学计算题中重要的方法之一,正确掌握这一方法能够有效地提高学生的计算速度,节省解题时间,有助于提高学生的成绩。

关键词:差量法,条件,种类高中化学计算题是理科综合高考的重点,如果能应用正确的方法,可以有效地提高学生的解题速度。

差量法是依据化学反应前后的某些“差量”,例如:固体质量差、溶液质量差、气体体积差等等,与反应物或生成物的变化量成比例而建立的一种解题方法。

适用条件:(1)反应不完全或有残留物。

在这种情况下,差量反映了实际发生的反应,消除了未反应物质对计算的影响,使计算得以顺利进行。

(2)反应前后存在差量,且此差量易求出。

这是使用差量法的前提。

只有在差量易求得时,使用差量法才显得简单快捷,否则,应考虑用其他方法来解。

差量法主要有以下几种分类,通过例题帮助大家掌握:(一)质量差量例1:把质量为10g的铁片放在50g硫酸铜溶液中,过一会儿取出,洗净、干燥、称重,铁片的质量增加到10.6g,问析出多少克铜?Fe+Cu2+=Cu+Fe2+ △m56g 64g 64-56=8gx 10.6-10=0.6g解析:在该反应中,单质铁变成亚铁离子进入溶液,使铁片质量减少,而铜离子被置换出来附着在铁片上,又使铁片质量增加。

理论上每56g铁参加反应后应能置换出64g铜、铁片净增加质量为64-56=8g。

现在铁片增重10.6-10=0.6g,一定要注意并非是析出铜的质量,而是析出铜的质量与参加反应的铁的质量差,设析出铜的质量为。

按此差量即可简便进行计算。

■=■很容易求出x=4.8g例2:现有KCl、KBr的混合物3.87g,将混合物全部溶于水,加入过量AgNO3的溶液,充分反应后,产生6.63g沉淀物,则原混合物中钾元素的质量分数为多少?KCl~AgNO3~AgClKBr~AgNO3~AgBr1mol108-39=39gx2.76gKCl和KCl的物质的量相等,KBr和AgBr的物质的量相等,很显然质量差是由于K与Ag的摩尔质量不同引起的,1mol混合物完全反应质量差108-39=69g,现在质量差△m=6.63-3.87=2.76g,假设原混合物的物质的量为,则有:■=■解得x=0.04mol,则钾元素的质量为:0.04×39=1.56g所以钾元素的质量分数为:■×100%=40.3%例3:向50gFeCl3溶液中放入一小块Na,待反应完全后,过滤,得到仍有棕黄色的溶液45.9g,则投入的Na的质量为()。

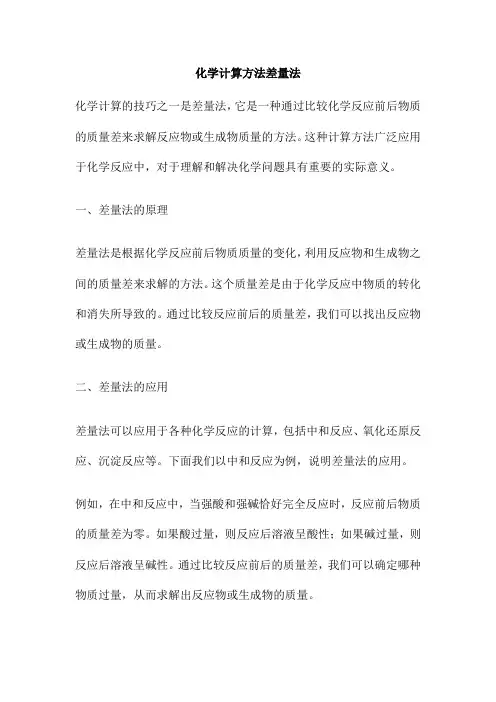

化学计算方法差量法化学计算的技巧之一是差量法,它是一种通过比较化学反应前后物质的质量差来求解反应物或生成物质量的方法。

这种计算方法广泛应用于化学反应中,对于理解和解决化学问题具有重要的实际意义。

一、差量法的原理差量法是根据化学反应前后物质质量的变化,利用反应物和生成物之间的质量差来求解的方法。

这个质量差是由于化学反应中物质的转化和消失所导致的。

通过比较反应前后的质量差,我们可以找出反应物或生成物的质量。

二、差量法的应用差量法可以应用于各种化学反应的计算,包括中和反应、氧化还原反应、沉淀反应等。

下面我们以中和反应为例,说明差量法的应用。

例如,在中和反应中,当强酸和强碱恰好完全反应时,反应前后物质的质量差为零。

如果酸过量,则反应后溶液呈酸性;如果碱过量,则反应后溶液呈碱性。

通过比较反应前后的质量差,我们可以确定哪种物质过量,从而求解出反应物或生成物的质量。

三、差量法的优点差量法具有操作简单、直观易懂等优点。

它能够快速求解反应物或生成物的质量,适用于各种化学反应的计算。

差量法还能够用于解决一些难以用常规方法解决的问题,如混合物的组成、溶液的浓度等。

四、差量法的局限性虽然差量法具有很多优点,但在实际应用中也存在一些局限性。

例如,对于一些复杂的化学反应,差量法的计算过程可能会变得比较繁琐。

差量法也需要对化学反应的本质有深入的理解,否则可能会出现错误的结果。

五、总结差量法是一种非常重要的化学计算方法。

它通过比较化学反应前后物质的质量差来求解反应物或生成物质量,具有简单、直观、易于理解等优点。

在实际应用中,差量法可以用于解决各种化学问题,如混合物的组成、溶液的浓度等。

虽然存在一些局限性,但通过深入理解化学反应的本质和灵活运用,我们可以充分发挥差量法在化学计算中的作用。

差量法在化学计算中的应用化学计算是化学学科中不可或缺的一部分,它涉及到各种化学反应、化学平衡、化学计量关系等复杂概念的运用。

为了准确快速地解决化学计算问题,我们常常需要运用一些特定的方法,其中,差量法就是一种非常实用的方法。

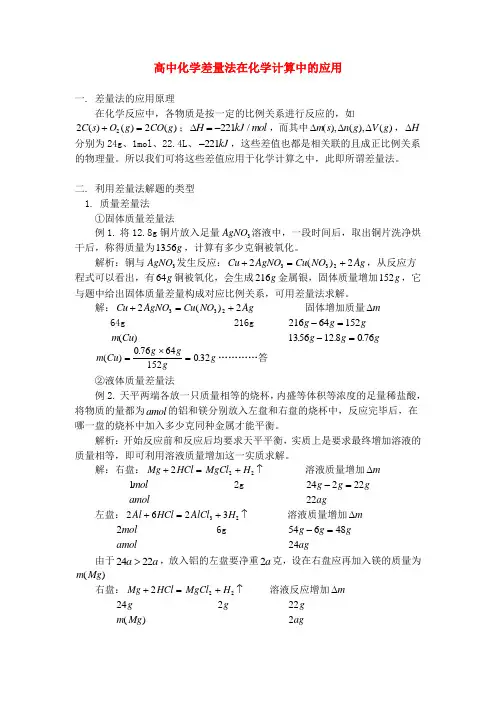

高中化学差量法在化学计算中的应用一. 差量法的应用原理在化学反应中,各物质是按一定的比例关系进行反应的,如222C s O g CO g ()()()+=;∆H kJ mol =-221/,而其中∆∆∆m s n g V g (),(),(),∆H 分别为24g 、1mol 、22.4L 、-221kJ ,这些差值也都是相关联的且成正比例关系的物理量。

所以我们可将这些差值应用于化学计算之中,此即所谓差量法。

二. 利用差量法解题的类型1. 质量差量法①固体质量差量法例1. 将12.8g 铜片放入足量AgNO 3溶液中,一段时间后,取出铜片洗净烘干后,称得质量为1356.g ,计算有多少克铜被氧化。

解析:铜与AgNO 3发生反应:Cu AgNO Cu NO Ag +=+22332(),从反应方程式可以看出,有64g 铜被氧化,会生成216g 金属银,固体质量增加152g ,它与题中给出固体质量差量构成对应比例关系,可用差量法求解。

解:Cu AgNO Cu NO Ag +=+22332() 固体增加质量∆m 64g 216g 21664152g g g -=m Cu () 1356128076...g g g -= m Cu g g gg ()..=⨯=0766*******…………答 ②液体质量差量法例2. 天平两端各放一只质量相等的烧杯,内盛等体积等浓度的足量稀盐酸,将物质的量都为amol 的铝和镁分别放入左盘和右盘的烧杯中,反应完毕后,在哪一盘的烧杯中加入多少克同种金属才能平衡。

解析:开始反应前和反应后均要求天平平衡,实质上是要求最终增加溶液的质量相等,即可利用溶液质量增加这一实质求解。

解:右盘:Mg HCl MgCl H +=+↑222 溶液质量增加∆m 1mol 2g 24222g g g -=amol 22ag左盘:262332Al HCl AlCl H +=+↑ 溶液质量增加∆m2mol 6g 54648g g g -=amol 24ag由于2422a a >,放入铝的左盘要净重2a 克,设在右盘应再加入镁的质量为m Mg ()右盘:Mg HCl MgCl H +=+↑222 溶液反应增加∆m24g 2g 22g m Mg () 2ag求得m Mg a g ()=2411 答:应在右盘烧杯中再加2411a g 镁才能保持平衡。

谈差量法在中学化学计算中的应用作者:文/金明刚来源:《新课程·中旬》2014年第05期摘要:差量法是高中化学计算中的一种重要方法,正确恰当地使用差量法解决实际计算问题,有利于学生对化学反应量变的深刻了解,同时也能增强学生学习化学的信心。

关键词:化学计算;差量法;量变对于化学反应前后固体质量、气体体积、溶液质量有差量以及没有数字的计算题都可以用差量法进行计算,我们甚至把“差量”看成是化学方程式中一种特殊的产物。

该差量的大小与反应前后物质的相关量成正比。

解题的关键是抓住造成差量的实质,根据题意确定“理论差值”,在根据题目提供的“实际差值”,列出正确的比例式,求解答案。

因此,在解题时首先要审清题意,分析产生差量的原因,将差量写在化学方程式的后边,并以此作为关系量,列出比例式,求解未知数。

具体可以分为以下几种常见的类型:一、反应前后质量的差量例1.100 g NaHCO3固体受热分解后,测定反应后固体质量为69 g,则NaHCO3的分解率为多少?【分析】根据质量守恒定律,混合物加热后质量减轻,减轻的质量为参加反应的NaHCO3和反应生成Na2CO3的固体质量差,也是反应生成的H2O和CO2的质量之和,即Δm=m (NaHCO3)-m(Na2CO3)或m(H2O)+m(CO2),由实际固体质量的变化量,即可求出实际参加反应的质量,从而求出其分解率。

【解答】略。

NaHCO3的分解率为84%。

例2.将过量的铁片投入CuSO4和H2SO4的混合溶液中,充分反应后,取出铁片,经洗净、烘干、称量,其质量与原来加入的铁片的质量相等。

求CuSO4和H2SO4的物质的量之比。

【分析】铁片投入CuSO4和H2SO4的混合溶液中,铁片分别与二者反应,与CuSO4反应,置换出铜,铜吸附在铁片表面,固体质量会增加;与H2SO4反应,铁片溶解,放出氢气,固体质量减轻。

根据题意,反应前后固体质量未发生变化,因此,不难得出,铁与CuSO4反应固体增重的质量等于铁与H2SO4反应固体减轻的质量,利用此等量关系求出CuSO4和H2SO4的物质的量之比。

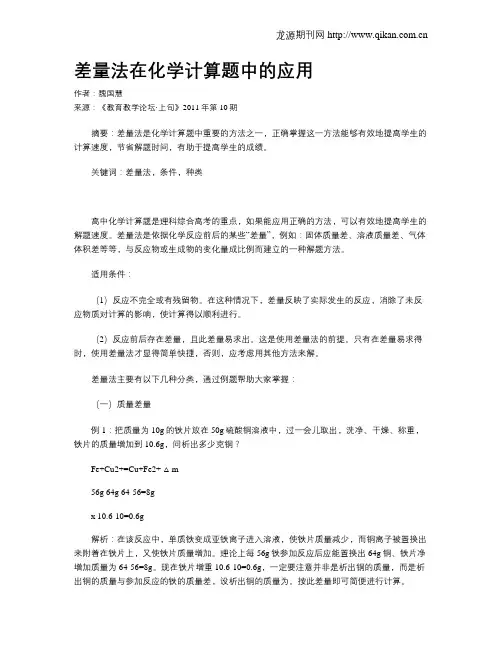

化学计算中的“差量法”作者:周广峰李仰友来源:《考试·中考版》2007年第01期一、理论依据“差量法”是根据化学反应前后相关物质的“质量差”跟反应物及生成物成正比的原理,求算反应物或生成物质量的一种方法。

它的理论依据是:1. 数学教材中的比例的基本性质,即:若a/b=c/d,则a/b=c/d=(a-c)/(b-d)[或=(c-a)/(d-b)]。

2. 化学教材中的质量守恒定律,即:化学反应前后反应物、生产物的质量对应成正比。

数学和化学中这两个理论有机地结合起来,就是“差量法”解题的依据。

二、适用范围在化学反应前后,有时固体的质量发生变化【见题型1】,有时气体的质量发生变化【题型 2】,有时是溶液的质量发生变化【题型3】。

“差量法”就适用于这些化学反应前后同一状态的物质质量有变化的计算。

三、题目类型及分析解答题型1固体质量有变化的计算将质量为100g的铁棒插入盛硫酸铜溶液的烧杯中,过一段时间后取出,干燥,测得铁棒的质量为101.6g。

求:①有多少克铁参加了反应?②生成铜多少克?分析由题意可知,100g铁棒没有完全反应,而生成的铜又附着在铁棒上导致反应后铁棒比反应前的铁棒质量增加。

可用下图表示答有11.2g铁参加了反应,生成铜12.8g。

当然,也有反应后固体的质量比反应前减少的。

如:将H通过盛有8gCuO的试管,加热一段时间后停止加热,冷却、干燥,称得固体的质量为7.6g,求:有多少克CuO参加了反应?其解题思路和方法同上,只把解题格式中的“固体质量增加”改为“固体质量减少”不再重复。

题型2气体质量有变化的计算把一定质量的NaOH固体投入到100g未知质量分数的硫酸铜溶液中,二者恰好完全反(下转第49页)(上接第29页)应,过滤得滤液98.2g(不考虑滤液的损失)。

求:①投入的NaOH固体的质量;②硫酸铜溶液的溶质质量分数。

分析根据题意,本题简单分析如下:在反应过程中,溶液中的溶剂(水)并没有质量的变化,导致溶液的质量变化的原因是溶质发生了变化。

高考化学考点差量法巧解化学计算差量法巧解化学谋略。

化学谋略题中常常会采取一些谋略技能,这样可以大大简化运算量,进步运算准确度。

差量法是根据在化学反响中反响物与生成物的差量和造成这种差量的实质及二者干系,列出比例式求解的解题要领。

差量的巨细与到场反响的物质的有关量成正比。

我们学过的化学反响前后有固体质量差、气体质量差、气体体积差等都可用差量法求解。

解题的要害是做到明察秋毫,抓住造成差量的实质,即根据题意确定“理论差值”,再根据标题提供的“实际差量”,列出正确的比例式,求出答案。

例1.将12克CO和CO2的混合气体议决足量灼热的氧化铜后,得到气体的总质量为18克,求原混合气体中CO的质量分数。

【剖析】CO+CuO-Cu+ CO228 44由化学方程式可知,气体质量增加的原因是CO夺取了氧化铜中的氧元素。

每28份质量的CO到场反响,可生成44份质量的CO2,使气体质量增加44-28=16(份)。

现已知气体质量增加18克-12克=6克,据此可列比例求解。

解:设原混合气体中CO的质量分数为xCO+CuO-Cu+CO2 △m(气体质量增加)28 44 44-28=2612x 18g-12g=6克可求出x=87.5%答:原混合气体中CO的质量分数为87.5%。

例2.将氢气通入10g灼热的氧化铜中,过一段时间后得到8.4g固体,下列说法正确的是( )(A)有8.4g铜生成(B)有8g氧化铜到场反响(C)有1.6g水生成(D)有10g氧化铜被还原【剖析】根据题意,10g氧化铜不一定全部到场反响,所以得到的8.4g固体也不一建都是铜的质量。

我们可以利用“固体-固体”差量法办理此题。

反响前后固体的质量差(10-8.4=1.6g)=到场反响的氧化铜的质量-生成的铜的质量=CuO-Cu,即理论上每80份质量的CuO到场反响转化为64份质量的Cu,固体质量减少16份,据此可列比例求解。

H2+CuO-Cu+H2O △m(固体质量减少)80 64 18 80-64=16x y z 10-8.4=1.6g可以求出x=8g,y=6.4g,z=1.8g,则有8g铜到场反响,6.4g 铜生成,1.8g水生成。

差量法巧解化学计算化学计算题中常常会采用一些计算技巧,这样可以大大简化运算量,提高运算准确度。

差量法是根据在化学反应中反应物与生成物的差量和造成这种差量的实质及二者关系,列出比例式求解的解题方法。

差量的大小与参与反应的物质的有关量成正比。

我们学过的化学反应前后有固体质量差、气体质量差、气体体积差等都可用差量法求解。

解题的关键是做到明察秋毫,抓住造成差量的实质,即根据题意确定“理论差值”,再根据题目提供的“实际差量”,列出正确的比例式,求出答案。

例1.将12克CO和CO2的混合气体通过足量灼热的氧化铜后,得到气体的总质量为18克,求原混合气体中CO的质量分数。

【解析】由化学方程式可知,气体质量增加的原因是CO夺取了氧化铜中的氧元素。

每28份质量的CO参加反应,可生成44份质量的CO2,使气体质量增加44-28=16(份)。

现已知气体质量增加18克-12克=6克,据此可列比例求解。

解:设原混合气体中CO的质量分数为x可求出x=87.5%答:原混合气体中CO的质量分数为87.5%。

例2.将氢气通入10g灼热的氧化铜中,过一段时间后得到8.4g固体,下列说法正确的( )(A)有8.4g铜生成(B)有8g氧化铜参加反应(C)有1.6g水生成(D)有10g氧化铜被还原【解析】根据题意,10g氧化铜不一定全部参加反应,所以得到的8.4g固体也不一定都是铜的质量。

我们可以利用“固体-固体”差量法解决此题。

反应前后固体的质量差(10-8.4=1.6g)=参加反应的氧化铜的质量-生成的铜的质量=CuO-Cu,即理论上每80份质量的CuO参加反应转化为64份质量的Cu,固体质量减少16份,据此可列比例求解。

可以求出x=8g,y=6.4g,z=1.8g,则有8g铜参加反应,6.4g铜生成,1.8g水生成。

答案:B例3.用含杂质(杂质不与酸作用,也不溶于水)的铁10克与50克稀硫酸完全反应后,滤去杂质,所得液体质量为55.4克,求此铁的纯度。

差量法在化学计算中的应用

一、差量法的应用原理

差量法是依据化学反应前后的莫些“差量”(固体质量差、溶液质量差、气体体积差、气体物质的量之差等)与反应物或生成物的变化量成正比而建立的一种解题法。

此法将“差量”看作化学方程式右端的一项,将已知差量(实际差量)与化学方程式中的对应差量(理论差量)列成比例,其他解题步骤与化学方程式列比例式解题完全一致。

用差量法解题的关键是正确找出理论差量。

差量法在化学计算中有广泛的用途,其中较为常见的是“质量差法”和“体积差法”]

差量法的适用条件:

(1).反应不完全或有残留物。

在这种情况下,差量反映了实际发生的反应,消除了未反应物质对计算的影响,使计算得以顺利进行。

(2)反应前后存在差量,且此差量易求出。

这是使用差量法的前提。

只有在差量易求得时,使用差量法才显得快捷,否则,应考虑用其他方法来解。

(3)在化学反应中,各物质是按一定的比例关系进行反应的,如222C s O g CO g ()()()+=;∆H kJ mol =-221/,而其中∆∆∆m s n g V g (),(),(),∆H 分别为24g 、1mol 、22.4L 、-221kJ ,这些差值也都是相关联的且成正比例关系的物理量。

所以我们可将这些差值应用于化学计算之中,此即所谓差量法。

二、利用差量法解题的类型

1.质量差量法

①固体质量差量法

例1:将12.8g 铜片放入足量AgNO 3溶液中,一段时间后,取出铜片洗净烘干后,称得质

量为1356

.g ,计算有多少克铜被氧化。

解析:铜与AgNO 3发生反应:Cu AgNO Cu NO Ag +=+22332(),从反应方程式可以看出,有64g 铜被氧化,会生成216g 金属银,固体质量增加152g ,它与题中给出固体质量差量构成对应比例关系,可用差量法求解。

解:Cu AgNO Cu NO Ag +=+22332() 固体增加质量∆m

64g

216g 21664152g g g -= m Cu ()

1356128076...g g g -= m Cu g g g

g ()..=⨯=0766*******…………答 ②液体质量差量法

例2:天平两端各放一只质量相等的烧杯,内盛等体积等浓度的足量稀盐酸,将物质的量都为amol 的铝和镁分别放入左盘和右盘的烧杯中,反应完毕后,在哪一盘的烧杯中加入多少克同种金属才能平衡。

解析:开始反应前和反应后均要求天平平衡,实质上是要求最终增加溶液的质量相等,即可利用溶液质量增加这一实质求解。

解:右盘:Mg HCl MgCl H +=+↑222 溶液质量增加∆m

1mol 2g 24222g g g -=

amol 22ag

左盘:262332Al HCl AlCl H +=+↑

溶液质量增加∆m 2mol

6g 54648g g g -= amol

24ag 由于2422a a >,放入铝的左盘要净重2a 克,设在右盘应再加入镁的质量为m Mg () 右盘:Mg HCl MgCl H +=+↑222

溶液反应增加∆m 24g

2g 22g m Mg () 2ag 求得m Mg a g ()=2411 答:应在右盘烧杯中再加2411

a g 镁才能保持平衡。

2.气体物质的量差法量

例3:CS 2是实验室常用有机溶剂,取一定量CS 2在氧气中充分燃烧,生成SO 2和CO 2,

若01

2.molCS 在12molO 中完全燃烧反应生成气体混合物在标准状况下的体积是( )。

A .6.72L

B .13.44L

C .15.68L

D .22.4L

解析:由于CS O g CO g SO 2222132()()()+=+()g ,可知CS 2(液)在氧气中燃烧时,反应前后气体的物质的量不变。

本题燃烧后最后混合气体的物质的量仍为1mol ,在标况下其体积为224.L 。

故正确答案D 。

3.反应热差量法

例4:已知C (金刚石,S )+=O g CO g 22()();∆H kJ mol =-39541./

C (石墨,S )+==-O g CO g H kJ mol 2239541()()./;∆

在人造金刚石的模拟装置中,放入30g 石墨,通过电弧放电提供3800J 的能量,试求理论上石墨转化成金刚石的质量分数。

解析:将第②个反应减去第①个反应可得C (石墨,S )=C (金刚石,S );∆H kJ mol =⋅-191.

解:1mol 石墨转化成金刚石,反应热∆H kJ =19

. 12g

3.8kJ m (金刚石) 得m g ()..

金刚石=⨯381219=24g 即石墨转化成金刚石的质量分数为2430100%80%g g

⨯=。