粤教版-语文-高一-步步高学案导学17至18版粤教必修2文档第四单元单元写作导学案

- 格式:docx

- 大小:165.61 KB

- 文档页数:10

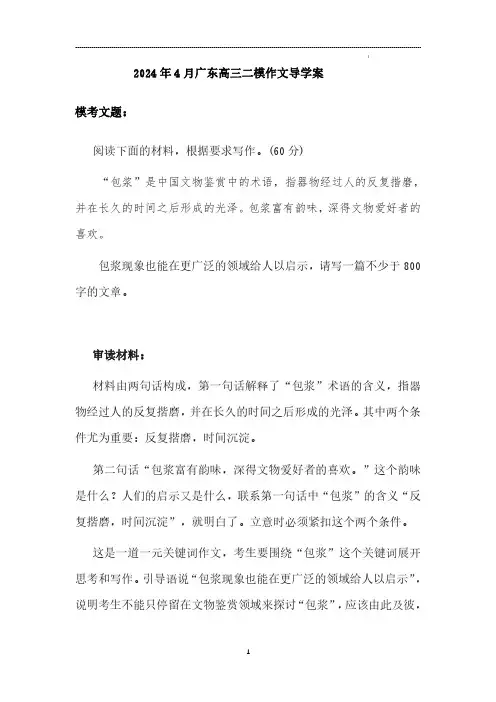

2024年4月广东高三二模作文导学案模考文题:阅读下面的材料,根据要求写作。

(60分)“包浆”是中国文物鉴赏中的术语,指器物经过人的反复揩磨,并在长久的时间之后形成的光泽。

包浆富有韵味,深得文物爱好者的喜欢。

包浆现象也能在更广泛的领域给人以启示,请写一篇不少于800字的文章。

审读材料:材料由两句话构成,第一句话解释了“包浆”术语的含义,指器物经过人的反复揩磨,并在长久的时间之后形成的光泽。

其中两个条件尤为重要:反复揩磨,时间沉淀。

第二句话“包浆富有韵味,深得文物爱好者的喜欢。

”这个韵味是什么?人们的启示又是什么,联系第一句话中“包浆”的含义“反复揩磨,时间沉淀”,就明白了。

立意时必须紧扣这个两个条件。

这是一道一元关键词作文,考生要围绕“包浆”这个关键词展开思考和写作。

引导语说“包浆现象也能在更广泛的领域给人以启示”,说明考生不能只停留在文物鉴赏领域来探讨“包浆”,应该由此及彼,想到其他领域中的“包浆”现象,比如个人的发展、企业的壮大、国家的发展等等。

从材料来看,要形成“包浆”需要两个条件,一个是“反复揩磨”,一个是“长久时间”。

由此引申出来,“反复揩磨”可以理解为不断磨砺,不断打磨,“长久时间”说明“包浆”的形成不是一时半会能够完成,要经过时间的沉淀。

综合来说,就是只有不断打磨、不断磨砺,并经过时间的沉淀,才能形成“包浆”。

文物是如此,一个人的成才、一个企业的发展,一个国家的壮大亦是如此。

岁月的打磨让人生更丰富,国家也在时光的激荡中,更加波澜壮阔。

立意参考:【立意一:时光磨坊,成就非凡】有包浆之物,无论是自然形成,还是人之腐砺,都会进入人的视野,为人所用、所赏,递相延传,于是就有了时间刻度一作伪者是无法做出时间的。

它们是古物,是老物,也是“时间之物”。

这象征着只有通过时间的考验和不断的努力,才能成就非凡【立意二:精益求精,追求完美】从包浆作为文物盛赏中的术语出发,探讨精益求精的精神和对完美的追求,文物爱好者喜欢包浆的韵味。

姓名,年级:时间:第16课项脊轩志学习目标1。

把握“喜”、“悲”统摄全篇的写作特点。

2。

抓住细节描写,理解“事细而情深"的特点.一、给下列加点的字注音(1)项脊.轩( ) (2)渗漉.()(3)垣.墙()(4)栏楯.( )(5)偃.仰()(6)逾庖.()(7)老妪.()(8)先妣.( )(9)阖.门() (10)象笏.()(11)扃牖..()..( ) (12)枇杷(13)呱.呱而泣()答案(1)jǐ(2)lù(3)yuán(4)shǔn(5)yǎn(6)páo(7)yù(8)bǐ(9)hé(10)hù(11)jiōnɡyǒu (12)pí pɑ(13)ɡū二、识记文中基础知识1.解释下列词语的含义(1)雨泽:________________________________________________________________________ (2)栏楯:________________________________________________________________________(3)珊珊:________________________________________________________________________(4)先妣:________________________________________________________________________ (5)束发:________________________________________________________________________(6)归宁:________________________________________________________________________(7)亭亭如盖:___________________________________________________________________答案(1)雨水(2)栏杆。

17师说“三寸粉笔,三尺讲台系国运;一颗丹心,一生秉烛铸民魂。

”老师的工作没有轰轰烈烈,有的只是在小小的三尺讲台上悄悄无闻,平凡而艰辛,却蕴含着宏大,制造着奇特。

人的成长成才离不开老师。

一个没有老师、没有学问的社会,不过是一片贫瘠的荒漠。

美字体无贵无贱,无长无少,道存师存。

赏美文读韩愈梁衡韩愈为唐宋八大家之首,其文章写得好是真的。

他的很多警句,如:“师者,所以传道,受业,解惑也”“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”等,跨越了一千多年,仍在指导我们的行为。

但由文而读其人却是因一件事引起的。

去年,到潮州出差,潮州有韩公祠,祠依山临水而建,气概宏伟。

祠后有山曰韩山,祠前有水名韩江。

当地人说此皆因韩愈而名。

我大惑不解,韩愈一介书生,怎么会在这天际海角霸得一块山水,享千秋之祀呢?这要追溯到宪宗皇帝恭迎佛骨的盛大活动,韩愈冒死进谏,便是“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千”。

韩愈这一贬,不同于李白的怀才不遇,柳永的屡试不第,他们不过是登山无路,韩愈是已登山顶,又一下子被推到无底深渊。

他到了潮州后,发觉这里地处偏僻,文化落后,弊政陋俗极多极重。

于是他到任之后,连续干了四件事:一是驱除鳄鱼,二是兴修水利,三是赎放奴婢,四是兴办训练。

一个人为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时代难能贵重。

他又提倡古文运动,领导了一场文章革命,他要求“文以载道”“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。

所以苏东坡说他:“文起八代之衰,道济天下之溺。

”他既立业又立言,全面实践了儒家道德。

当我手倚韩祠石栏,远眺滚滚韩江时,我就想,宪宗佞佛,满朝文武,就是韩愈敢出来说话,假如有人在韩愈之前上书直谏呢?长安大殿上的雕梁玉砌在如钩晓月下静静地等待,秦岭驿道上的风雪,南海丛林中的雾瘅在静静地徘徊。

历史最终等来了一个衰朽的书生,他长须弓背双手托着一封奏折,一步一颤地走上大殿,然后又单人瘦马,形影相吊地走向海角天际。

第15课劝学(节选)本课话题——坚持一、从课文中积累“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

”在学习及工作上,只有具备了锲而不舍的精神,坚持下去,才能获得不断的进步,并取得成功。

二、从生活中积累河蚌忍受了砂粒的磨砺,坚持不懈,终于孕育绝美的珍珠;顽铁忍受了烈火的历练,坚持不懈,终于炼成锋利的宝剑。

一切豪言与壮语皆是虚幻,惟有坚持的信念才是踏向成功的基石。

坚持梦想,努力拼搏,才能扬起梦想的风帆,在大海上乘风破浪。

三、从历史中积累林肯是鞋匠的儿子,出身贫寒,但他一直坚持自己的梦想,从平民到总统,他经历过一次又一次的竞选失败,他承受了一句又一句的冷嘲热讽,他遭遇到一次又一次的人生磨难,但他都坚持了下来。

面对讥讽,面对挫折,他坦然,是鞋匠的儿子又怎么样,他坚持到了最后。

坚持使林肯成为世上风云人物,坚持使他从平民蜕变成总统,可见,坚持可以铸就成功的人生。

一、作者简介先秦儒家最后的代表人物——荀子荀子(约前313-前238),名况,战国末期赵国人。

著名思想家、文学家,时人尊称为“荀卿”,他是先秦儒家的最后代表人物,继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。

其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。

二、背景回放改变本性,积善成德荀子是战国时期著名的教育家,他强调教育和礼法的作用,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

他从“性本恶”的观点出发,说明人的知识首先不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养出来的,只有懂得了礼义,人性才能改变。

因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。

他写《劝学》就是为了勉励人们学习“积善成德”成为君子。

三、相关知识百家争鸣“百家争鸣”反映了当时的社会中激烈和复杂的政治斗争,主要是新兴地主阶级和没落奴隶主之间的斗争。

这个时期的文化思想,奠定了整个封建时代文化的基础,对中国古代文化有着非常深刻的影响。

2024年粤教版高一语文必修一教案一、教学目标知识与技能:学生能够熟练掌握《红楼梦》《水浒传》等文学名著中的基本故事情节、主要人物形象及其意义。

学生能够运用所学知识,分析古典文学作品的文学特点、艺术手法和主题思想。

学生能够正确书写和理解文言文词汇和句式,提升文言文阅读和理解能力。

过程与方法:培养学生通过小组合作、讨论交流等方式,主动探究文学作品中的深层内涵。

引导学生通过自主阅读、批注笔记、课堂演讲等形式,提升文学鉴赏能力和批判性思维。

情感态度与价值观:激发学生对古典文学作品的兴趣和爱好,培养学生对传统文化的热爱和尊重。

引导学生体会文学作品中蕴含的人文精神和道德价值,促进其全面发展。

二、教学重点和难点教学重点:文学名著的故事情节和人物形象分析。

文言文词汇和句式的理解与应用。

教学难点:文学作品的深层内涵和艺术特色的鉴赏。

学生对古典文学作品的兴趣激发和主动参与。

三、教学过程导入新课:通过展示相关名著的影视片段或图片,激发学生的学习兴趣。

简短介绍课程目标和内容,明确学习任务。

名著赏析:分组让学生阅读名著选段,并讨论故事情节和人物形象。

教师引导学生分析人物的性格特点和行为动机,理解其在故事中的作用。

学生分享自己的见解,并进行课堂讨论,形成多角度的解读。

文言文学习:教授文言文词汇和句式的基本知识和用法。

通过例句和练习题,让学生掌握文言文的阅读技巧。

组织文言文翻译活动,提高学生的文言文应用能力。

文学鉴赏:教师介绍文学鉴赏的基本方法和角度,引导学生深入理解名著的艺术魅力。

学生自选段落进行鉴赏,撰写鉴赏笔记并分享。

开展课堂演讲,鼓励学生表达自己的观点和感悟。

课堂总结:教师总结课堂内容,强调文学作品的深层意义和人文价值。

学生反思自己的学习过程,提出问题和建议。

布置课后作业,巩固所学知识。

四、教学方法和手段采用小组合作和课堂讨论的方式,鼓励学生主动参与学习。

利用多媒体教学资源,如视频、图片等,辅助教学讲解。

结合文本分析和文学鉴赏,培养学生的批判性思维和审美能力。

赏景品情悟人生---《赤壁赋》第三课时教学目标:1.了解文中主客情感变化的过程。

2.体会作者在文中的情趣与理趣。

3.体会作者在文中表现出来的旷达胸怀和积极进取的精神。

教学重难点:重点:了解文中主客情感变化的过程。

难点:体会作者在文中的情趣与理趣。

教学方法:朗读法、研讨法、圈点法课时安排:一课时一、导入同学们,受“天人合一”思想的影响,中国古代文人自古就有亲近自然、亲近山水的情怀。

所谓“仁者乐山,智者乐水”。

特别是当人在现实中受到伤害的时候,只有山水最懂人的那颗苦闷和破碎的心。

公元1079年,湖北的黄州迎来了一位满心伤痛的诗人,大家猜一猜这位诗人是谁?对,他就是苏轼。

这节课,我们接着来学习苏轼的《赤壁赋》,体会一下当年苏轼泛舟赤壁时的心情。

二、情感思路朗诵课文,从中在勾画出表现作者情感变化的语句。

明确:第二段第一行的“于是饮酒乐甚”,其中的“乐”字。

第三段第一行的“苏子愀然”的“愀”字,表示容色改变,也是情绪变化的标志。

第三段最后的“托遗响于悲风”,其中的“悲”字。

最后一段的“客喜而笑”的“喜”“笑”,表示高兴。

本文情感思路:乐--悲--乐。

作者的情绪为什么会有这样的变化呢?为什么乐?为什么喜?又为什么转悲为喜了呢?需小组讨论作答。

三、赏“乐”之景汤显祖在《牡丹亭》中写到:“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。

”指出我们人生当中有四美:良辰、美景、赏心、乐事。

赤壁泛舟,四美俱全。

请找出这四美的句子。

明确:良辰:壬戌之秋,七月既望。

美景:清风徐来,水波不兴;月出于东山之上,徘徊于斗牛之间;白露横江,水光接天。

乐事:举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

赏心:浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

赤壁之下的这幅月色之图,非常的美丽,请用散文化的语言把这番美景描绘出来。

明确:月夜泛舟赤壁,一袭月光泻在这万顷碧水之上,如烟雾般笼罩在江面,清风徐徐吹来,波光粼粼。

茫茫月色,茫茫江水,境界开阔而空明,意境澄沏而朦胧,如梦似幻,真可谓清风与明月交织,露珠与水色辉映,幽雅而宁静,苍茫而朦胧,真是风月无边,秋景如画。

高一语文作文教案设计精选五篇每一个优秀的老师都要有一个优秀的教案,就像将军的佩剑,闪闪发光,令人不寒而栗。

好的教案,让人自信,让学生喜欢,上课自带BGM,走在通往教师的楼道,内心知道,这节课拿下,不会害怕。

下面小编给大家带来关于高一语文教案,方便大家学习。

高一语文教案1一、预习借助注释和工具书疏通课文。

二、导入王安石《游褒禅山记》因事说理:要“深思慎取”,要“尽吾志”。

苏轼《游石钟山记》又是怎样写的呢?《石钟山记》是一篇考察性的游记。

写于宋神宗元丰七年(1084)夏季,苏轼由黄州赴任汝州的旅途中。

文章通过记叙作者对石钟山得名由来的探究,说明要认识事物的真相必须“目见耳闻”,切忌主观臆断的道理。

三、范读。

放课文朗读录音,或教师示范朗读。

四、朗读学生朗读,要求读准字音,注意节奏和感情。

五、结合课后练习,疏通文意,积累语言。

1.词类活用今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也(使……发出声音,动词的使动用法)事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎(目,用眼睛看;耳,用耳朵听。

均表示动作、行为的方式。

)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心(席,像卷席子那样;包,像用布包那样;囊,像用口袋那样。

均表示动作、行为的特征、状态。

)若人前为寿,寿毕,请以剑舞(祝寿,名词用作动词。

)函梁君臣之首,人于太庙(用木匣装,名词用作动词)唐浮图慧褒始舍于其址(筑舍定居,名词用作动词)余自齐安舟行适临汝舟,名词用作状语,表示动作、行为的方式。

“舟行”的“舟”表示“行”的方式,有“以舟(介宾短语)”的意思,可以译为“乘舟”,但要注意,这样译并末准确表达“舟”作为状语的语法特点。

2.句式古之人不余欺也“不余欺”即“不欺余”,否定句中代词宾语置于动词之前。

六、理清思路,把握结构1.第一段写什么内容?第一段,提出石钟山得名由来的两种说法,以及对这两种说法的怀疑。

可以分为三层。

第一层,引《水经》上的话,交代石钟山的处所,紧扣题目,点出石钟山,引起下文。

语文步步高必修二电子版1、“但光与影子,有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”这句的修辞格是()[单选题] *比喻比拟通感(正确答案)错觉2、17.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项()[单选题] *A.模拟(mú)鄙夷(bǐ)粗犷(kuànɡ)如坐针毡(zhān)B.妖娆(ráo)星宿(sù)驰骋(chěnɡ)锲而不舍(qì)C.遒劲(qiú)吟唱(yín)点缀(zhuì)咄咄逼人(duō)(正确答案)D.拮据(jū)炽热(zhì)凛冽(lǐn)海市蜃楼(shènɡ)3、下列词语中,加着重号字的注音正确的一项是()[单选题] *A、虹霓(ní)哂笑(xī)B、抽噎(yē)铿锵(kēng)(正确答案)C、茶峒(dòng)跬步(guǐ)D、残羹冷炙(zì)刮痧(shā)4、以下对《红楼梦》思想内容与艺术特色的表述中,正确的是()[单选题] *A.《红楼梦》以贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧为线索,描写了贾、史、王、薛四大家族的兴衰史刻画了种种人情世态。

(正确答案)B.《红楼梦》中“金陵十二钗”指贾府或和贾府有关系的十二个女性主子,其中年龄最小,辈分也最小的是惜春。

C.王熙凤是《红楼梦》中个性鲜明的人物,她贪婪、凶狠、狡诈,设计害死贾瑞,因此王熙凤身上没有丝毫人性之美。

D.在《红楼梦》中曾多次写到“癞头和尚”与“跛足道人”,其目的不过是为了给作品增添神秘气息,吸引读者兴趣。

5、下列词语中,加着重号字的注音正确的一项是()[单选题] *A、将进酒(qiāng)岑夫子(chén)欢谑(xuè)馔玉(zhuàn)B、虾蟆陵(há)贾人(jiǎ)钿头(diàn)荻花(dí)C、樯橹(qiáng)酹(lèi) 凝噎(yè)兰舟催发(fà)D、郯子(tán)六艺经传(zhuàn)或不焉(fǒu)句读(dòu)(正确答案)6、54. 下列句子中加双引号成语使用恰当的一项是()[单选题] *A.在抗击疫情时期,众多“莘莘学子”通过空中课堂网络直播等方式在家学习。

训练目标在写作中抒发自己的真情实感。

林觉民的《与妻书》是一篇情理交融的动人文章,为了向妻子表白自己的心态与爱憎,烈士写道:“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。

”“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。

汝体吾此心于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

汝其勿悲!”这里烈士将至情深埋于至理中,让人读后更加钦佩于其理,更加感动于其爱。

古人云:“文以情生,未有无情而有文者。

”冰心说:“要对读者真实,首先要对自己真实,要把自己的真情实感写出来。

”“文以情生”,这是许多人所熟知的。

写文章都离不开一个“情”字,情感是作文的灵魂与生命。

“情动于衷而形于言”,只要作者情感的闸门打开,自然情到笔至,妙笔生花。

作文命题:阅读下面的文字,根据要求作文。

人间处处有真情,我们要善于体验自身所得到的真诚的关心、爱护,观察周围生活中的闪光点、动情点,即发现、领悟人间真情。

人间自有真情在,只要用一颗感恩的心去观察、体验、领受,就一定能采撷到“真情”的花朵。

请你以“真情”为话题写一篇记叙文。

要求:①立意自定;②不少于800字;③不要套作,不得抄袭。

文本借鉴佳作赏读亮点评析门框看着这生离死别的一幕,我的心剧烈地颤抖着,怎不令人肝肠寸断,悲痛欲绝!娘啊,娘……飞扬的纸灰,请你飘过对面那白雪皑皑的青山,捎去我的心愿,说给我娘听,她就会天天回到我的梦中。

纸灰飞扬着,迷蒙了我的视线,朔风旷野中,飞又复止,止又复飞,冥冥之中是在传递着阴阳相望的母子之间的呼唤?(9)娘啊,娘……总评正如本文的题记所说,这篇文章是用眼泪写成的。

读了本文之后,真的被读者那声声泪、字字血的语言文字感染。

这种强烈的情感是通过什么手法渲染出来的呢?作者通篇运用的呼告修辞方法起了非常重要的作用。

如“娘啊,娘……”增强了整个呼告的抒情表达效果,有力地表达了作者的悲痛情感。

可以说,这种呼唤的情感贯穿全文,也使文章回环往复,荡气回肠,使读者也受到强烈的感染。

技法总结文章感情真挚五大妙招:(1)选取熟悉真实的人和事;(2)活用化虚为实巧显真情;(3)运用细节描写打动人心;(4)借鉴抒议结合融入情理;(5)多用第一人称真切感人。

作文命题:阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中,目光千姿百态,富有意味。

有的人,目光如炬;有的人,目光似火;有的人,目光像锋利的剑……当你帮助他人时,人们投来感激的目光;当你尊重他人时,人们投来尊敬的目光;当你宽容他人时,人们投来欣赏的目光……关于“目光”,你有哪些经历、见闻或者感悟?请以“目光”为题,写一篇文章。

要求:立意自定,文体自选,不得抄袭或套作,不少于800字。

病文展台目光①我的外公是个乡下人,但是很慈爱。

(1)尽管外公离开我们许多年了,但我一直惦记他目光里的爱。

②外公的目光,很特别。

看中好吃的,给我留着;看中好玩的,给我买着;看中好听的,给我记着。

每当我想打牙祭、想解闷、想听故事,就找机会往外公家跑。

(2)③记得小时候我很调皮,有一次,外公他们在地里弄玉米,我看着那些小玉米牙挺好玩的,便在后面拔了起来,粮食就是庄稼人的命根子呀。

外公看见了,目光盯着我。

(3)但回家以后,外公又拿好吃的给我,哄我。

外公很会讲故事,语调、语速会随着情节的变化而变化,每次我们都听得很入迷,甚至吃饭的时候也缠着他给我们讲上一段。

④而每次我们去,外公总是早早地站在门口那块青石板上等我,看见我,(4)就拉我进他的房间。

打开他那百宝箱似的抽屉,有他亲手制作的玩具,有他亲自加工的点心,当然也有买来的花花绿绿的小玩意,反正都是我喜欢的。

⑤外婆曾告诉我,为了买一包我爱吃的牛皮糖,外公走了许多店铺。

到家后才发现脚被粗糙的鞋子磨起了一个大水泡,可疼了。

(5)难怪在我要走的那天,外公走起路来好像一跛一跛的,原来是因为给我买糖呀!真是不好意思。

⑥为我花钱,外公很慷慨,眼光充满慈爱。

(6)但他对自己,总是很吝啬,说什么“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。

⑦后来,外公患了脑血栓,渐渐地开始失忆,甚至连亲人都开始认不清。

但每次都认得出我。

记得有次周末,我轻轻地推开那扇老旧的木门,轻轻地叫了一声:“外公。

”外公当时躺在床上,见了我,原本呆滞的眼睛,顿时焕发着光彩,嘴角也露出了甜甜的微笑。

(7)外公将手颤抖地伸向我,要为我拿糖。

后来,外婆告诉我,那是外公一直留着的,就留着给我吃。

⑧最后一次看到外公时,外公已经安详地躺在冰冷的木棺里,眼睛紧紧地闭着,再也看不到他慈爱的目光。

其实,我是多么想再能吃上外公留给我的糖,无奈天人永隔,悲伤成河。

(8)⑨那天晚上,我躺在床上,望着窗外的星星,泛着美丽的光。

我多么希望,天上的星星就是外公的眼睛;多么希望,外公慈祥的目光,还爱着我!病因分析(1)第①段画线句表述不当,“乡下人”与“慈爱”不矛盾,不能用“但是”。

(2)写外公的目光特别,角度很新颖。

但过于概括,太虚。

(3)“目光盯着我”,是严厉还是慈爱?表意不清。

另外,第③段没有突出“目光”。

(4)第④段依旧没有描写目光的具体细节,“等我”“看见我”,勉强算是“目光”,依旧太虚。

(5)第⑤段写的是在行动中体现爱,没有对目光的描写。

(6)“眼光充满慈爱”,过于概括。

(7)“原本呆滞的眼睛,顿时焕发着光彩”,目光描写很准确,但还有进一步充实的空间。

(8)侧面写了目光,但很快就只顾直抒胸臆了。

佳作再续目光花儿离不开水,瓜儿离不开苗,外公慈祥的目光,是永远高挂在我心空的月亮。

——题记还记得,小时候每次来看你,你总是会早早地站在门口那块青石板上等我。

远远地我便能看到你那双炯炯有神的眼睛里洋溢着的喜悦。

那时,你总是喜欢把我抱在怀里,塞给我一堆好吃的,然后带着我躺在那张古朴的摇椅上。

你手里拿着那支外表有些斑驳的烟枪,每每深深地吸一口,随即升腾起一个个可爱的烟圈,慢慢地扩散、慢慢地消失。

你总是慈祥地望着我,把眼睛悄悄地眯成一条缝。

在狭窄的缝隙中,流露着掩饰不住的幸福和怜爱,布满皱纹的眼角仿佛一道彩虹——你总是喜欢用这种方式来爱我。

但后来,医生说你患上了脑血栓,渐渐地开始失忆,甚至连亲人都开始认不清。

但唯独认得我。

记得有次周末,我轻轻地推开那扇老旧的木门,轻轻地叫了一声:“外公。

”你当时躺在床上,呆呆地看着泛黄的墙壁,目光有些茫然、木讷,似乎一切都很陌生。

我心里有些发虚,有些发冷,有些发蒙。

但还是不甘心地走近床边:“外公,你还认得我吗?”只见你轻轻地眨了眨眼睛,把视线转移到我的身上,原本呆滞的眼睛,顿时焕发着光彩,嘴角也露出了柔和的微笑。

我俯下身子,发现你的眼角又增添了许多沟壑般的皱纹,眼睛已经凹陷下去了;苍白的脸颊,只剩下一层蜡黄、枯老的皮。

不听话的眼泪,悄悄地滑过嘴角,咸咸的。

你的眼圈,顿时红了。

你将微微颤抖着的手伸向我,笨拙地为我擦掉眼泪。

你的眼神里,流露着我再熟悉不过的无边的慈祥。

突然,你转动着眼球,嚅动着嘴唇,似乎要表达什么。

你一会儿看着我,一会儿又注视着某个地方,像在寻找什么,又像在向我求助。

我慌张得不知所措,哇的一声哭了出来。

外婆进来了,很快就读懂了你的意图,她打开桌子的抽屉,里面赫然躺着一包我平时最爱吃的牛皮糖。

你看着我吃糖,笑得如幼儿园的小朋友那般灿烂。

后来,外婆告诉我,那是你一直留着的,就留着给我吃。

外婆还说你最喜欢看我一边吃着东西,一边笑得天真烂漫的样子。

最后一次看到你,你已经安详地躺在冰冷的木棺里,静静地闭上眼睛。

你的慈爱的目光呢?外公!我还想吃你留给我的糖,可是你,为什么一动也不动?那天晚上,我躺在床上,望着窗外的星星,泛着美丽的光。

外公,那是不是你的眼睛。

你是不是在天堂,用你充满疼爱的目光穿越生死守望我?如今,我只要稍有空闲,只要闭上眼睛,就有一幅美丽的画面出现在我的脑海:你躺在古朴的椅子上,拿着斑驳的烟枪,慢慢地吐着烟圈。

每一个烟圈,都像你慈祥的眼睛。

每一个烟圈,都是你爱的漩涡。

命题呈现阅读下面的材料,根据要求作文。

人是脆弱的动物,在心底最深处有条河流,轻轻一碰就会决堤,那奔涌而出的就是眼泪。

或喜或悲,或乐或哀……每一滴眼泪都有一个故事,每一滴眼泪都是一首诗,每一滴眼泪都有一段情思,让人沉迷,让人陶醉,让人喜极而泣,或者痛哭悲啼……请以“泪”为话题写一篇作文。

要求:①所写内容必须符合材料的意思,并在话题范围内;②立意自定;③文体自选;④不少于800字。

审题导引话题“泪”即意味着以“泪”为取材、立意的中心和线索。

材料共有两小段:第一段是从“泪”产生的根源而言,提示我们在日常生活中,喜怒哀乐都可能导致哭泣流泪的现象;第二段则是从“泪”的内涵而言,暗示了我们谋篇布局的趋向。

可以记叙一个故事来展示感人的场面或者情节;也可以写成抒情散文来抒发自己对“泪”的经验与体悟;还可以通过叙议结合等综合手法,来表达自己在“泪”这种特定情感表达现象的前提下的某种情思。

“泪”是一个概念名词,过于宽泛,写作时要采用化大为小的立意思路,加一些限制性的词语,例如“谁的泪”“怎样的泪”“泪的作用”。

从提供的材料内容看,写法上要体现叙事、抒情相结合的特点,抒发感情要真挚自然,切忌矫情做作。

佳作展台外公与芒果泪是热的,外公的是,我的也是。

我的脑海中不断浮现出外公慈祥的面容,尤其是他临死前的那一行清泪。

小时候我最喜欢去外公家了,因为外公什么都依我。

有时我想吃零食,妈妈不让,外公却买了一大堆给我,还说小孩子在长身体,要多吃点,妈妈就没辙了。

外公就算饿着肚子也会为我做玩具,他是最疼我的人。

可是一切似乎在一个妹妹出现后都变了。

一次,我和爸爸妈妈去外公家,有一个小女孩正在吃水果,外公说那是妹妹,是从舅舅家接回来的。

看着她手中诱人的水果,我忍不住也拿了一个。

剥开皮,有一种特别的香味,我张开嘴正要咬,外公惊慌地拍掉我手中的水果,我先是吓了一跳,然后木木地呆在那里,眼前的外公像变成了另一个人。

外公说:“你不能吃芒果,你吃了会烂嘴的!”“为什么我吃了会烂嘴,妹妹吃了就不烂嘴?”我反问道。

外公解释:“你和她不一样。

”我像以往一样向外公撒娇,可外公却不像往常那样“屈服”于我,只是一遍又一遍地说:“你吃了会烂嘴的!”看着吃了一个又一个芒果的妹妹,我似乎明白了,当大人想要打消孩子的某种愿望时,多半都是用吓唬的方式。

妹妹比我娇嫩,她不会烂嘴,就我会烂嘴!就留给你的心肝宝贝孙女吃吧,我只是你的外孙女而已!我转身跑开了,伤心的泪水夺眶而出。

从那以后,我便很少去外公家了。

虽然我们相距只有半小时的车程,但我感觉离得很远,即使去了,也只是礼貌地叫一声外公。

可气的是,每次都会看到有芒果放在桌上,而我是不被允许吃的。

对偏心眼的外公,我也没有了以往的亲热,当想到妹妹可以吃芒果,我却不能吃的时候,甚至有些恨他。

我开始习惯了,习惯了不吃芒果和淡然面对偏心的外公,我的心里有了一个结。