包拯解析

- 格式:pptx

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:60

《包氏父子》讲解包氏父子是中国历史上一对著名的父子组合,分别是晚清时期的包拯和北宋时期的包拯。

他们在不同的历史背景下,展现了出色的才能和崇高的品德。

本文将对包氏父子的事迹和影响进行讲解。

包拯,字希仁,是北宋时期的名臣。

他出生在一个书香门第的家庭,自小聪慧过人,后来通过考试进入官府任职。

包拯担任刑狱官员期间,秉公执法,以严明的态度垂范于下。

他主张以证据为依据,对待案件不分贵贱,无论是官员还是平民,都要依法处理。

包拯为人正直廉洁,不受贿赂,不徇私情,深受人们的敬重和爱戴。

包拯的重要贡献之一是整顿官场风气。

当时,北宋官场腐败风气严重,贪污受贿现象层出不穷。

包拯采取了一系列措施,削减官员的福利待遇,改革官员选拔制度,强调道德修养和勤政廉洁。

他坚持以身作则,严禁官员接受贿赂,并设立巡按御史监督官员的行为。

这些改革措施有效地减少了官员的贪污现象,推动了社会的进步。

包拯还以其公正无私的刑事审判而闻名于世。

他对待案件时从不偏袒任何一方,始终秉持“宁可罚错,不可放过”的原则。

在他的审判下,那些欺压百姓的富豪和官员都得到了应有的惩罚。

包拯的公正审判树立了一个样板,被后世称为“包青天”,成为中国古代历史上的正直刚正的象征。

与父亲包拯相比,包拯的儿子包拙在历史上相对较为默默无闻。

包拙也是一个有才能的人,但他并没有选择步父亲的后尘从政。

相反,他潜心研究文学和历史,成为了一位著名的史学家。

包拙著有多部历史著作,其中最著名的是《历代名将言行录》,这本书记录了中国历代名将的故事和事迹,为后世留下了宝贵的历史资料。

包拯的事迹和包拙的学术成就都对中国历史产生了深远的影响。

包拯通过自己的行动,塑造了一个廉洁公正的典范形象,激励着后人要勇于担当,坚持正义。

他的改革措施也促进了社会治理体系的完善,奠定了中国官僚体制的基础。

包拙则通过他的学术研究,为后世提供了宝贵的历史文献,帮助人们了解和体验到中国古代文化的博大精深。

总结起来,包氏父子是中国历史上杰出的代表人物,他们以崇高的品德和出色的才能在不同的领域展现了自己的价值。

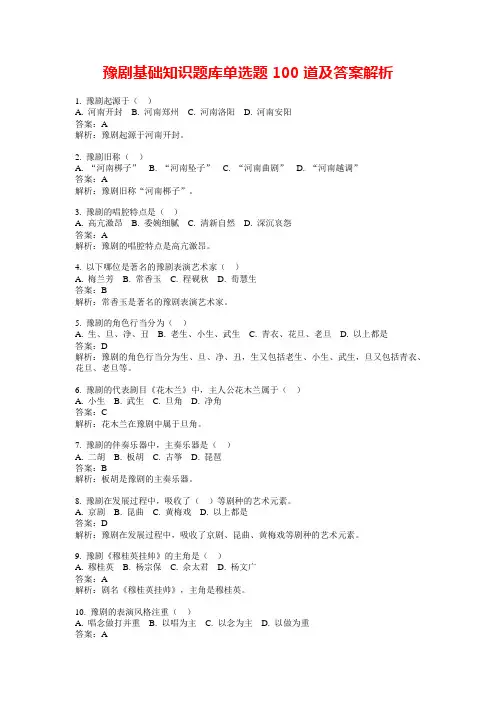

豫剧基础知识题库单选题100道及答案解析1. 豫剧起源于()A. 河南开封B. 河南郑州C. 河南洛阳D. 河南安阳答案:A解析:豫剧起源于河南开封。

2. 豫剧旧称()A. “河南梆子”B. “河南坠子”C. “河南曲剧”D. “河南越调”答案:A解析:豫剧旧称“河南梆子”。

3. 豫剧的唱腔特点是()A. 高亢激昂B. 委婉细腻C. 清新自然D. 深沉哀怨答案:A解析:豫剧的唱腔特点是高亢激昂。

4. 以下哪位是著名的豫剧表演艺术家()A. 梅兰芳B. 常香玉C. 程砚秋D. 荀慧生答案:B解析:常香玉是著名的豫剧表演艺术家。

5. 豫剧的角色行当分为()A. 生、旦、净、丑B. 老生、小生、武生C. 青衣、花旦、老旦D. 以上都是答案:D解析:豫剧的角色行当分为生、旦、净、丑,生又包括老生、小生、武生,旦又包括青衣、花旦、老旦等。

6. 豫剧的代表剧目《花木兰》中,主人公花木兰属于()A. 小生B. 武生C. 旦角D. 净角答案:C解析:花木兰在豫剧中属于旦角。

7. 豫剧的伴奏乐器中,主奏乐器是()A. 二胡B. 板胡C. 古筝D. 琵琶答案:B解析:板胡是豫剧的主奏乐器。

8. 豫剧在发展过程中,吸收了()等剧种的艺术元素。

A. 京剧B. 昆曲C. 黄梅戏D. 以上都是答案:D解析:豫剧在发展过程中,吸收了京剧、昆曲、黄梅戏等剧种的艺术元素。

9. 豫剧《穆桂英挂帅》的主角是()A. 穆桂英B. 杨宗保C. 佘太君D. 杨文广答案:A解析:剧名《穆桂英挂帅》,主角是穆桂英。

10. 豫剧的表演风格注重()A. 唱念做打并重B. 以唱为主C. 以念为主D. 以做为重答案:A解析:豫剧的表演风格注重唱念做打并重。

11. 以下豫剧剧目,属于现代戏的是()A. 《朝阳沟》B. 《铡美案》C. 《打金枝》D. 《卷席筒》答案:A解析:《朝阳沟》属于现代戏,其他几部是传统剧目。

12. 豫剧的服装和化妆具有()特点。

清廉诗句展播一、古代诗歌中的清廉诗句- 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

- 解析:这首诗以石灰自喻,石灰经过千锤万凿、烈火焚烧等重重磨难,即使粉身碎骨也毫不惧怕,只为留下清白在人间。

于谦借石灰表达自己坚守清廉、不同流合污,在面对各种考验时也要保持高洁品质的决心。

- 铁面无私丹心忠,做官最忌念叨功。

操劳本是份内事,拒礼为开廉洁风。

- 解析:包拯以铁面无私著称,他深知为官之道在于清正廉洁。

诗中表明自己做官不应念叨功劳,操劳政务本就是应尽之事,拒绝收受礼物是为了倡导廉洁之风,展现了包拯廉洁奉公的高尚品德。

- 我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

- 解析:诗人借墨梅自喻,梅花生长在洗砚池边,虽然花朵淡雅,但它不求人夸赞颜色艳丽,只希望把清香之气弥漫在天地之间。

这里的“清气”象征着清正廉洁、高洁的品质,表达了诗人不慕虚荣、坚守清廉的志向。

- 历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。

何须琥珀方为枕,岂得真珠始是车。

远去不逢青海马,力穷难拔蜀山蛇。

几人曾预南薰曲,终古苍梧哭翠华。

- 解析:诗的前两句“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢”成为千古名句。

李商隐通过回顾历史,指出无论是国家还是家庭,成功源于勤俭,衰败源于奢侈。

这也是对清廉、节俭的一种倡导,告诫人们要远离奢靡之风,保持清正廉洁的作风才能使国家和家庭兴盛。

- 有道隐屠钓,仁廉非偶然。

倾筐出紫鳜,挥手谢青钱。

昔有离骚客,名高楚国贤。

独醒遭尔笑,吾幸醉终年。

- 解析:诗中提到渔夫隐于屠钓之间,有着仁廉的品质并非偶然。

渔夫倾筐拿出紫鳜鱼,却挥手拒绝钱财,这种廉洁不贪财的形象跃然纸上,诗人借此表达对清廉品德的赞赏。

包拯课文的教学教案第一章:课前准备1.1 教师准备:熟悉课文内容,理解包拯的历史背景和故事情节。

准备相关的教学材料和资源,如图片、视频、文献等。

制定教学计划和教学目标。

1.2 学生准备:预习课文内容,对包拯有一定的了解。

搜集与包拯相关的资料,如故事、电影、电视剧等。

准备笔记本和笔,做好笔记。

第二章:导入新课2.1 引入话题:引导学生回顾之前学过的历史人物课文,如岳飞、诸葛亮等。

提问学生对包拯的了解,激发学生的好奇心。

2.2 揭示课题:宣布本节课的主题为“包拯课文的教学”。

强调包拯的历史地位和影响力。

第三章:自主学习3.1 学生自主阅读课文:学生独立阅读课文,理解故事情节和人物关系。

学生可以根据自己的理解做笔记。

3.2 学生分享自学成果:学生自愿分享自己的学习成果,如对课文的理解、对包拯的评价等。

教师引导学生进行互动交流,提出问题和建议。

第四章:课堂讲解4.1 教师讲解:教师对课文内容进行详细讲解,包括故事情节、人物关系、历史背景等。

教师强调包拯的重要性和影响。

4.2 学生提问:学生可以向教师提问,寻求对课文内容的理解。

教师耐心解答学生的问题,帮助学生理解课文。

第五章:小组讨论5.1 小组划分:学生分成小组,每组成员合作讨论。

5.2 小组讨论任务:每组选择一个讨论题目,如“包拯的历史影响”、“包拯的形象特点”等。

小组成员共同探讨,形成讨论结果。

5.3 小组分享:每组派代表分享自己的讨论结果,其他小组成员可以进行补充和评价。

第六章:案例分析6.1 案例选择:教师选择一些与包拯相关的案例,如案件判决、民间传说等。

案例应具有代表性和教育意义。

6.2 学生分析:学生以小组为单位,分析案例中的法律问题、道德困境等。

学生可以结合课文中的包拯形象进行思考。

6.3 分享与讨论:各小组向全班分享自己的分析结果。

教师引导学生进行讨论,探讨案例中的法律与道德问题。

第七章:角色扮演7.1 角色分配:学生分组,每组选择一个角色,如包拯、原告、被告等。

赏析戏曲包公告状戏曲《包公告状》是中国传统文化中的一部重要作品,它以包拯这位历史上的名人为主角,讲述了他在执法过程中的正直和公正。

这部戏曲不仅在表演形式上具有独特的魅力,更是通过对包拯形象的塑造和对社会风气的批判,展现了中国古代社会的道德观念和法治精神。

首先,戏曲《包公告状》通过对包拯这一历史人物的塑造,展现了他的刚正不阿、忠心耿耿的形象。

包拯作为北宋时期的名臣,他在历史上以清廉正直而著称,深受人民的敬重和爱戴。

在戏曲中,包拯的形象被赋予了更加丰富的内涵,他不仅是一个执法严明、不畏权贵的官员,更是一个有血有肉的人物,他对待民生、对待公正的追求,都体现了他高尚的品质和坚定的信念。

通过对包拯形象的塑造,戏曲《包公告状》向观众展现了一个真正的中国古代名臣形象,激励人们向包拯学习,树立正确的价值观和人生观。

其次,戏曲《包公告状》通过对社会风气的批判,展现了中国古代社会的道德观念和法治精神。

在戏曲中,包拯所面对的案件多为民生案件,他不畏权贵,只按照法律和道德准则办事,对贪官污吏、欺压百姓的行为进行了有力的揭露和批判。

同时,戏曲还通过对包拯与权贵势力的斗争,展现了中国古代社会的黑暗面和腐败现象。

通过这些情节的呈现,戏曲《包公告状》深刻地反映了中国古代社会的道德沦丧和法治不完善的现实,同时也表达了对这种现象的深切忧虑和对正义的追求。

这对当代社会也是一个深刻的警示,提醒人们要珍惜法治和正义,坚守道德底线,共同努力营造一个公正、廉洁的社会环境。

最后,戏曲《包公告状》在表演形式上也具有独特的魅力。

它融合了歌唱、舞蹈、音乐等多种艺术形式,通过精彩的唱腔和动人的舞姿,将包拯的形象展现得淋漓尽致,使观众在欣赏的同时也能感受到戏曲的魅力。

同时,戏曲中的台词和音乐也富有表现力,通过对情节和人物的刻画,使整个故事更加生动和感人。

这种表演形式不仅能够吸引观众的眼球,更能够让观众在欣赏戏曲的过程中,感受到其中蕴含的深刻内涵和价值观念,从而对包拯的形象和他所代表的价值观有更加深刻的理解和认识。

27 包拯教学目标:1、顺畅朗读,了解人物,分析概括段意。

2、了解包拯为官刚正、执法严明等优秀品质。

教学重难点:重点:整体感知课文,分析人物性格、品质。

难点:文言词句的分析讲解。

教学过程:第一课时一、导入新课“开封有个包青天,铁面无私辨忠*”,大家对包公这个人物再熟悉不过了,今天,我们就要来学习他的传记。

二、全班齐读课文,列出生字三、串讲课文1、第一节解词:知,主持,掌管。

诉,告状。

第,尽管。

寻,不久。

何为,为什么。

惊服,震惊,服气。

指名朗读并翻译。

简析:这一节写包拯为官机智。

文字简洁、生动,几十个字就交代了智服盗贼的过程。

2、第二节解词:徙,调职。

迁,调动官职,一般是升官。

遗,送。

才,仅仅。

岁,一年。

指名朗读,同桌翻译。

简析:这一节写包拯为官清廉,他煞住了利用端砚\"以遗权贵\"的不正之风,而且带头不受端砚,\"岁满不持一砚归\",表现了他廉洁的作风。

3、第三节解词:使,出使。

谓,告诉,对……说。

诱,引诱,诱惑。

刺,刺探。

遂,于是,就。

全班朗读,指名翻译。

简析:写包拯出使契丹,面对契丹典客的带有挑衅的质问,包拯反唇相讥,严词反问,不辱使命。

4、第四节全班朗读解词:召,召令权,权且,暂且。

敛,收整,约束。

惮,畏惧。

径,直接。

造,到,往。

陈,陈述。

曲直,是非。

指名翻译。

简析:通过写贪官污吏、皇宗国戚对包拯的惧怕,百姓对他的赞扬之声,从侧面表现他为官刚正,执法严峻的可贵性格。

5、第五节解词:恶,憎恶,讨厌。

苛刻,待人狠而刻薄。

敦厚,待人忠厚温和。

未尝,不曾。

推,推行,施行。

务,追求。

苟,随便。

悦,取悦。

从,听从。

志,意志。

若,和。

指名朗读并翻译。

简析:写出包拯的鲜明性格:克己奉公,品行端正,诚信待人,身居高位而不奢华。

他对子孙为官者的告诫,掷地有声,表现出他的无私。

第二课时一、复习上节课内容:1、请同学复述故事内容。

2、全班齐读课文,要求顺畅,正确句读。

3、讲评思考题一。

古代中国的政治家1.(2022·新课标全国Ⅱ卷高考·47)【历史——选修4:中外历史人物评说】材料三娘子(1550~1613),明代蒙古土默特部首领俺答汗之妻,深受俺答汗器重,“事无巨细,咸听取裁”。

三娘子生活的时代,明朝与蒙古部落势力沿长城相持已近200年。

1570年,俺答汗之孙投附明朝,双方关系顿时紧张。

在三娘子的劝说下,俺答汗同意与明朝和谈。

明朝送还俺答汗之孙,封俺答汗为顺义王,并开放十余处市场供蒙汉人民自由贸易。

每当开市时,蒙汉人民“醉饱讴歌,婆娑忘返”。

三娘子本人也“勒精骑,拥胡姬,貂帽锦裘,翱翔塞下”。

在三娘子的辅佐下,俺答汗在今呼和浩特地区建城,后明朝赐名为“归化”。

1581年,俺答汗去世后,三娘子辅佐继任的顺义王,继续与明朝通好,明、蒙“四十余年无用兵之患,沿边旷土皆得耕牧”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》(1)根据材料并结合所学知识,概括三娘子能够推动明、蒙双方取得和平局面的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价三娘子的历史功绩。

【考点】三娘子【解析】(1)由材料“三娘子生活的时代,明朝与蒙古部落势力沿长城相持已近200年”得出多年战争,人民渴望和平;由材料“开放十余处市场供蒙汉人民自由贸易”、“每当开市时,蒙汉人民醉饱讴歌,婆娑忘返”得出明、蒙之间商业互市的需求;由材料“深受俺答汗器重,事无巨细,咸听取裁”、“在三娘子的劝说下,俺答汗同意与明朝和谈”得出个人能力与威望。

(2)由材料“每当开市时,蒙汉人民醉饱讴歌,婆娑忘返”得出推动了蒙汉人民的经济文化交流;由材料“在三娘子的劝说下,俺答汗同意与明朝和谈”、“三娘子辅佐继任的顺义王,继续与明朝通好”、“四十余年无用兵之患”得出维护了明、蒙之间的长期和平;由材料“俺答汗在今呼和浩特地区建城”、“沿边旷土皆得耕牧”得出促进了草原地区社会进步。

【答案】(1)原因:多年战争,人民渴望和平;明、蒙之间商业互市的需求;个人能力与威望。

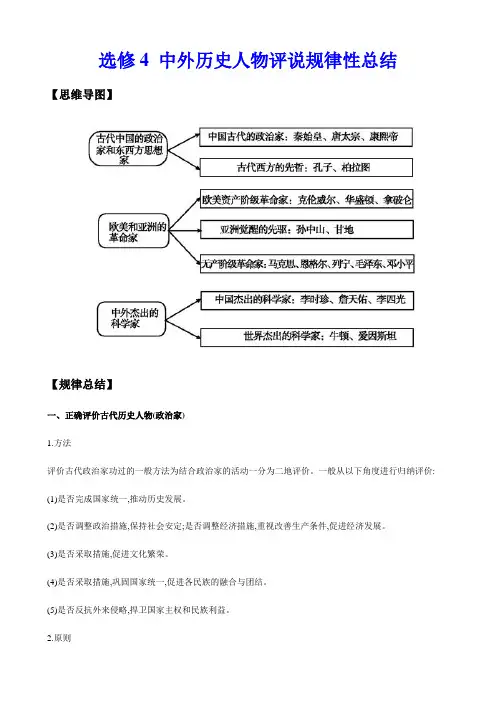

选修4 中外历史人物评说规律性总结【思维导图】【规律总结】一、正确评价古代历史人物(政治家)1.方法评价古代政治家功过的一般方法为结合政治家的活动一分为二地评价。

一般从以下角度进行归纳评价:(1)是否完成国家统一,推动历史发展。

(2)是否调整政治措施,保持社会安定;是否调整经济措施,重视改善生产条件,促进经济发展。

(3)是否采取措施,促进文化繁荣。

(4)是否采取措施,巩固国家统一,促进各民族的融合与团结。

(5)是否反抗外来侵略,捍卫国家主权和民族利益。

2.原则(1)清除英雄史观,树立人民群众才是历史创造者的观点。

任何夸大个人的决定作用,否定人民群众是历史创造者的观点都是错误的。

(2)确定评价标准:以对社会历史发展所起的作用去评价历史人物的历史地位(是否有利于生产力的发展、社会的进步和国家的统一)。

(3)特定的历史背景:具体分析历史人物所处的历史条件,实事求是地评价历史人物。

不是英雄造时势,而是时势造英雄。

(4)防止以偏概全:具体分析历史人物的功过。

注意分析其阶级性和时代性。

二、评价历史人物的原则和方法1.全面性原则:坚持两点论和一分为二的观点,应从积极性和消极性、进步性和反动性、主观动机和客观效果等方面全面评价。

2.阶段论和方面论结合的原则:从纵的关系上,历史人物有时间阶段上的划分,从不同阶段上作出不同评价;在横的关系上,历史人物又具有多重性,如有的人物是英雄与暴君集于一身,评价时应采用方面论的方法。

3.发展性和长远性原则:从整个人类历史发展角度去评价,从是否顺应历史进步潮流、是否体现历史发展的必然趋势等角度去评价。

4.主流性原则:要分清历史人物的主流与支流,政治活动与个人生活方面的差别,不能以偏概全,不能以个人道德标准代替历史进步的标准。

5.适度性原则:评价历史人物不能标新立异,不能违背主流学术观点,不能违背一般人的善恶标准。

6.阶级性原则:运用马克思主义关于阶级的观点与阶级分析的方法,但反对贴阶级标签,反对苛求古人。

以“包公故事”为引文化是民族的血脉,是人民的精神家园。

在这个家园中,有中华传统文化里的众多先贤巨擘。

包拯就是一位带有传奇色彩的中国清官文化源泉性的巨擘。

标签:包公故事;民间文学;传承人类的历史,本质上是文化史。

在历史的长河中,老百姓所敬仰的都是人文启蒙和文化引领者。

屈原、嵇康、司马迁、李白、杜甫、苏东坡、关汉卿、唐伯虎、李清照、陆游、徐渭、八大山人、石涛、曹雪芹、龚自珍、谭嗣同、梁启超、鲁迅、陈寅恪等等,均长久驻留在人们的精神家族中。

历史上,老百姓所终极守望的人物,有孔、孟、诸葛亮、关羽和包拯等。

早在宋元时代的《清平山堂话本》就有了包公断案的情节。

在宋元南戏里就已经出现了包公戏。

到了元、明、清又得到不断丰富。

据专家统计,18种元代公案戏中写包公审案断狱的有十一种。

明、清又诞生了20种;明代《元曲选》里100种中,包公戏就有10种;近代《京剧剧目初探》里,有34种包公戏,如《铡美案》、《赤桑镇》、《双钉案》等等。

人们在遇到现实生活和人生道路的困惑时,就习惯性的从中吸取精神资源与力量。

“狸猫换太子”、“怒铡陈世美”、“箭杆黄鳝马蹄鳖”……这些来自民间的包公传说传颂了近千年,成为中国民间文学宝库中一颗璀璨的明珠,2010年,包公故事入选安徽省第三批省级非遗名录,如今,包公故事即将申报第四批国家级非遗项目,作为包公故里,合肥将包公故事申报国家级非遗项目,并进行保护,一同了解包公故事的前世今生。

“包公墓是我发掘的,包公墓里3000字的墓志铭也是我第一个发现的,可以说,在包公去世安葬之后,一千多年来,我是第一个看到墓志铭的读者。

”今年89岁的程如峰是包公墓的发掘者,当年正是他將刚刚出土且已经破损的包公墓志石搬到一边,照原样拼凑好。

墓志石当时已经碎成了五块,而墓志铭也由于年代久远,上面很多字都模糊不清了。

为了了解到墓志铭上写了什么,程如峰花了整整两天时间,才将包公墓志上的淤泥彻底清洗干净,并开始认真研究墓志铭的内容。

《包氏父子》赏析《包氏父子》是中国古代文学名著《红楼梦》中的一段插曲,以包拯和他的儿子包法性格各异、关系纠葛为主线,展现了这对父子在荣辱、争斗与家族理想的背景下,彼此坚持信仰与正义的故事。

本文将对《包氏父子》进行深入的赏析。

一、包拯:正直刚愎的官员形象包拯是北宋时期的名臣,他以清正廉明、法官度吏而闻名。

在《红楼梦》中,包拯的描写更突出了他的正义感和公正执法的形象。

他对待民生问题以及维护司法公正始终坚持不懈,不畏权贵,与贪官污吏斗争到底。

这种不畏强权、敢于为民申冤的形象,深深地吸引着读者。

他不仅是一个负责任的官员,更是一个有担当的父亲。

二、包法:不拘小节的痴情儿子相比于父亲包拯,包法的性格更加痴情,对他深爱的姑娘林黛玉情有独钟。

他为了实现与黛玉的婚姻大计,不顾家族的反对,孤身一人离家出走,体现了他的勇气和决心。

包法不拘小节,追求真爱,敢于追求自己的幸福。

他的形象给人以一种追求爱情、不拘常规的积极向上的感觉,引起人们的深思。

三、父子争执:家族理想与个人幸福的冲突《包氏父子》中,包拯希望儿子能够在家族中承担更多的责任,承继家族的理想,但包法却希望追随自己的心愿,追逐个人的幸福。

父子之间的争执源于家族理想与个人幸福的冲突。

包拯是一个忠诚的家族主义者,他希望儿子能够为了家族的利益而努力奋斗,保持家族的影响力。

而包法则追求自己的个人幸福,不愿按照家族的期望而过活。

这种家族责任与个人情感的矛盾,让读者思考到底什么才是更重要的。

四、父子相互理解与和解尽管包拯和包法因为理想的不同而产生了矛盾和冲突,但是他们的相互理解与和解是这个故事最令人感动的地方。

在经历了一系列的风风雨雨后,包拯终于明白了包法的想法和选择,并接受了他的决定。

他们互相尊重对方的选择,虽然他们的生活路径不同,但他们彼此之间的情感是真挚且不可动摇的。

五、反映现实社会的家族观念与个人价值的冲突《包氏父子》也反映了中国古代社会中家族观念与个人价值之间的冲突。

论包拯《论诏令数易改》简易平允文风宋朝虽然“中国公文达到了鼎盛之局面”[1],但也形成了拖沓冗长的不良文风,“文字扯长,起于宋人……宋人一篇策,便要万言”[2]。

包拯是北宋仁宗时期著名的“劲正之臣”,在当时拥有巨大影响,他的公文“明白简易”[3],结构严谨、条理清晰、主题突出、语言精练,在公正性和实用性上独树一帜。

当前,常态化新冠肺炎疫情防控对国家治理体系和治理能力提出重大挑战,公文作为政令传达、处理公务、沟通信息的重要载体,其文风直接影响行政效能。

这方面,包拯公文可为资鉴,《论诏令数易改》是其代表。

一、写作背景该文作于宋仁宗嘉祐三年(公元1058年)六月,包拯时任权御史中丞,是御史台最高长官,“掌纠察官邪,肃正纲纪”[4]。

此时庆历新政失败已有十年,因政见不同引发的朋党之争愈演愈烈,特别是北宋中期形成的“风闻言事”台谏制度,造成谏官与御史职责相混,台谏官在朝堂的地位大大抬高,以宰相为首的行政部门与以台谏为代表的监督部门走向了对立的境地,双方互相倾轧、排斥异己,朋党势力则利用台谏“不断掀动政潮,诱发党争”[5]。

时任宰相刘沆认为“自庆历后,台谏用事,朝廷命令之出,事无当否悉论之,必胜而后已”[6]。

王夫之批评道:“季世之天下,言愈长,争愈甚,官邪愈侈,民害愈深,封疆愈危,则唯政府谏垣不相下之势激之也。

”[7]正是这种无休止的极谏与争论导致朝廷朝令夕改,对治国理政产生巨大破坏。

在此背景下,包拯写了《论诏令数易改》,全文仅190余字,暂录如下:臣窃见朝廷凡降诏令,行之未久,即有更张,故外议纷纭,深恐于体不便。

且诏令人主之大柄,而国家治乱安危之所系焉,可无慎乎!缘累年以来,此弊尤甚:制敕才下,未逾月而辄更;请奏方行,又随时而追改。

民知命令之不足信,则赏罚何以沮劝乎?臣欲乞今后朝廷凡处置事宜,申明制度,不可不慎重。

或臣僚上言利害,并请先下两制集议,如可为经久之制,方许颁行。

于后或小有异同,非蠹政害民者,不可数有更易。

包公出巡打贵妃是什么意思材料中的唐明皇和杨贵妃就是当时最著名的爱情故事。

在唐朝后期,宦官专权,骄奢淫逸,人民生活困苦不堪,爆发了安史之乱,唐明皇带着杨贵妃逃到马嵬坡,陈玄礼坚持要杀死杨贵妃,否则就不出兵救驾,唐明皇无奈,只好命令士兵杀死杨贵妃,杨贵妃不肯死,倒地而亡。

唐明皇让高力士赐白绫给杨贵妃,高力士来到杨贵妃的身边,发现她还有微弱的气息,抱着她走向佛堂,用力一甩,白绫上写着“猫儿死,走狗烹”。

这个典故表示小人谋害君子。

成语原指“包公断案”,后比喻秉公执法,伸张正义。

有时也用来表示清除害群之马。

意思:【解析】包公出巡打贵妃的典故说的是关于古代封建帝王之家的故事,一直流传至今,由此可见包公办案是多么公平正直,他刚正不阿,铁面无私的形象,成为人们心目中公正廉明的化身。

因为有包拯审问陈世美的戏剧和电视剧作品,使得包公成为人们心目中执法如山的正面形象。

用法:作谓语、宾语、定语;比喻秉公执法,伸张正义。

是从《三侠五义》中衍生出来的一个武侠小说题材,讲述的是宋仁宗年间,在开封府尹包拯的支持下,不畏强权,不惧奸佞,敢于与邪恶势力斗争的英雄故事。

说起包公,人们往往会想起他的日常饮食,却很少有人知道包公当年的吃饭习惯。

据说,包公在吃饭方面非常讲究,从不肯浪费一粒粮食。

有一次,皇宫里要派两名宫女到军机处去领取御膳,一名宫女见过礼之后准备回厨房去,包公叫住了她,问:“我听说你是个孝顺的孩子,请问你母亲的衣服放在哪里?”宫女便把母亲的衣服交给了包公,包公又仔细看了看母亲的衣服,十分的干净整洁,没有什么破损,便让宫女回去复命了。

在很久以前,有一位县令收了一名孝子做干儿子,并对其管教甚严。

后来,这位县令贪赃枉法被人告发,便将干儿子杀掉以掩盖自己的罪行,又怕人怀疑,就决定找个替罪羊。

正好赶上干儿子外出做工,便将其秘密杀害。

一天夜里,该县令突然暴毙,一家人都非常害怕,他们认为这个县令已经被阎王爷勾去了魂魄,必须要尽快把县令尸体入土安葬才能破解,否则他的家人就要遭殃。

以廉为主题的经典诗词1. 诗句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

”中,诗人借石灰表达了怎样的廉洁情怀?- 解析:石灰经过千锤万凿从深山里开采出来,又经受烈火的焚烧,但它全然不怕,即使粉骨碎身也要留下清白在人间。

诗人于谦以石灰自喻,表明自己即使遭受重重磨难,也要坚守清正廉洁的品质,不与世俗同流合污,坚决保持自身的高洁。

2. “我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

”这首诗与廉洁有何关联?- 解析:诗中的墨梅生长在洗砚池边,花朵带着淡淡的墨痕。

它不需要别人夸赞颜色好看,只希望把清香之气弥漫在天地之间。

这里的“清气”可以理解为一种清正廉洁、不慕虚荣的高尚品质。

诗人借墨梅表达自己不追求功名利禄,只求保持自身廉洁清正的操守。

3. 包拯的“铁面无私丹心忠,做官最忌念叨功。

操劳本是份内事,拒礼为开廉洁风。

”这首诗体现了包拯怎样的廉政思想?- 解析:诗中首先表明包拯自己铁面无私、忠心耿耿,他认为做官最忌讳总是念叨自己的功劳。

操劳政务本就是官员的分内之事,而拒绝收受礼物是为了开创廉洁的风气。

体现了包拯清正廉洁、不图私利,将廉洁奉公视为为官基本准则的思想。

4. “历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。

何须琥珀方为枕,岂得真珠始是车。

远去不逢青海马,力穷难拔蜀山蛇。

几人曾预南薰曲,终古苍梧哭翠华。

”诗中的“成由勤俭破由奢”对廉洁有何启示?- 解析:这句诗指出,纵观历史上的国家和家族,成功是因为勤俭,衰败是因为奢侈。

在廉洁的语境下,勤俭是廉洁的一种表现形式,奢侈则是走向腐败的开端。

它启示人们要保持廉洁,必须秉持勤俭的作风,避免奢侈浪费,这样才能使国家、家族或者个人长久发展。

5. 这首诗(虽然诗名较长)体现了怎样的廉洁交往的思想?- 解析:诗中描绘了渔舟上的渔人,不求钱财,将鱼低价出售甚至不要钱的情景。

这体现了一种在人际交往中,不贪图钱财,不斤斤计较利益得失的廉洁交往思想。

关于不贪财的官人的故事

在古代,有一位名叫包拯的官人,他是一位非常廉洁公正的官员。

他的名字代表着公正和正义,深受百姓的爱戴。

有一次,一位富商送给包拯一块价值连城的翡翠,希望能够通过这种方式来获得包拯的青睐。

然而,包拯却毫不犹豫地拒绝了这份礼物。

他告诉富商:“我身为朝廷的官员,必须保持公正无私,不能接受任何形式的贿赂。

”

富商听后,感到非常惊讶。

他从未见过有哪位官员能够如此坚定地拒绝财富的诱惑。

他对包拯的敬仰之情更加深厚。

包拯的故事在百姓中传开后,大家都称赞他是一个真正的清官。

他的廉洁公正,使得他在百姓中的威望越来越高。

包拯的故事告诉我们,一个好的官员应该以民为本,不贪财,公正无私。

只有这样,才能真正赢得百姓的尊重和信任。

这个故事也告诉我们,无论身处何种位置,都应该坚守自己的原则,不为财富所动,始终保持清醒的头脑和坚定的立场。

包拯的故事至今仍然被人们广为传颂,他的精神也一直激励着我们。