古体诗与近体诗的区别

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:2

古体诗的概念:古体诗是与“近体”相对而言的诗体。

近体诗形成以前,除楚辞体外的各种诗歌体裁,也称古诗、古风。

这是依照古诗的作法写的,形式比较自由,不受格律的束缚。

不拘对仗、平仄。

押韵宽,除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵。

篇幅长短不限。

句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体。

五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”。

杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。

汉魏以来乐府诗原是配合音乐的,有歌、行、曲、辞等。

唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题的如李白《蜀道路难》,有即事名篇另立新题的如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围。

另外,唐以前即有以四句为单位的绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄的近体绝句不同,也属古体诗一种。

古体诗在发展过程中与近体诗有交互关系。

南北朝后期有一部分诗作开始讲求声律、对偶,但尚未形成完整的格律,是古体到近体间的过渡形式,或称“新体诗”。

唐代一部分古诗有律化倾向,如王勃《滕王阁》为古体诗,但它平仄合律,全篇八句,在声律上近似分押仄、平两韵的两首七言绝句。

唐代律诗格律定型之后,诗人们的古体作品中更常溶入近体句式。

如王维、李颀、王昌龄、孟浩然等人的五古中颇有律句、律联。

歌行体如白居易《长恨歌》、《琵琶行》等名篇中,也有不少句子是入律的。

而有的诗作者则有意识与近体相区别,多用拗句,间或散文化,李白、杜甫、韩愈等均有所创造。

后来明、清学者自觉注意到古诗溶入律句和用拗句避律的现象。

清代王士□更认为古诗有平仄,于是赵执信、翁方纲等人专门研究古诗声调。

他们的研究,对于诗歌创作时自觉区别古体、近体声律不无贡献,但由于忽视古诗实以自然音节为主,因此颇有牵强,以至被讥为“不见以为秘诀,见之则无用”近体诗的概念:近体诗从句式上说有五言、七言之分;从篇幅上说有律诗、绝句两种。

个人收集整理-ZQ在句法上,古体诗每句地字数不一,每首诗地句数也可以不一样.而近体诗只有五言和七言两种(绝句为四句,律诗为八句.超过八句地为排律或称为长律.)在用韵上;古体诗每首可用一个韵,也可以用二个或二个以上地韵,也就是说可以在一首中换韵.而近体诗每首只可以用一个韵,再长地排律也不可以换韵.古体诗可以在偶数句押韵,也可以在奇数句偶数句都押韵.近体诗只在偶数句上押韵(除第一句可押可不押.)古体诗可用平声韵也可用仄声韵.而近体诗一般只可用平声韵.在平仄方面,古体诗不讲究.而近体诗是十分讲究地.在律诗中,第一、二句为首联、三、四句为颔联,五、六句为颈联,七、八句是尾联.颔联和颈联必须句形一样,词性相对,平仄相反.十分工整.实际上三、四、五、六就是二副绝好地对联.古体诗是与“近体”相对而言地诗体.近体诗形成以前,除楚辞体外地各种诗歌体裁,也称古诗、古风.古体诗格律比较自由,不拘对仗、平仄.押韵宽,除七言地柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵.篇幅长短不限.句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体.五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”.杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类.汉魏以来乐府诗原是配合音乐地,有歌、行、曲、辞等.唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题地如李白《蜀道难》,有即事名篇另立新题地如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围.另外,唐以前即有以四句为单位地绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄地近体绝句不同,也属古体诗一种.、联系:古体诗在发展过程中与近体诗有交互关系.南北朝后期有一部分诗作开始讲求声律、对偶,但尚未形成完整地格律,是古体到近体间地过渡形式,或称“新体诗”.唐代一部分古诗有律化倾向,如王勃《滕王阁》为古体诗,但它平仄合律,全篇八句,在声律上近似分押仄、平两韵地两首七言绝句.唐代律诗格律定型之后,诗人们地古体作品中更常溶入近体句式.如王维、李颀、王昌龄、孟浩然等人地五古中颇有律句、律联.歌行体如白居易《长恨歌》、《琵琶行》等名篇中,也有不少句子是入律地.而有地诗作者则有意识与近体相区别,多用拗句,间或散文化,李白、杜甫、韩愈等均有所创造.后来明、清学者自觉注意到古诗溶入律句和用拗句避律地现象.清代王士□更认为古诗有平仄,于是赵执信、翁方纲等人专门研究古诗声调.他们地研究,对于诗歌创作时自觉区别古体、近体声律不无贡献,但由于忽视古诗实以自然音节为主,因此颇有牵强,以至被讥为“不见以为秘诀,见之则无用”(崔旭《念堂诗话》)“互见法”是司马迁在《史记》中开创地一种写作方法.即是将一个人地事迹分散在不同地地方,而以其本传为主;或将同一件事分散在不同地地方,而以一个地方地叙述为主.互见法分为人物互见法和事件互见法两种.《史记》特别注意人物形象和事件地统一性,为了既不伤害这种统一性,又能忠于史实,常常把一些不宜在本传写地材料安排到别地篇章中.通过人物和事件地互见法,司马迁使《史记》既有了史学地可信性,又有了文学地可读性.文档收集自网络,仅用于个人学习这就是苏洵所说地“本传晦之,而他传发之”地方法互见法1 / 1。

近体诗和古体诗的主要区别近体诗和古体诗的主要区别在平凡的学习、工作、生活中,许多人对一些广为流传的诗歌都不陌生吧,诗歌富于音乐美,语句一般分行排列,注重结构形式的美。

那什么样的诗歌才是好的诗歌呢?以下是小编精心整理的近体诗和古体诗的主要区别,仅供参考,大家一起来看看吧。

1.诗按音律分,可分为古体诗和近体诗两类。

古体诗和近体诗是唐代形成的概念,是从诗的音律角度来划分的。

(1)古体诗:包括古诗(唐以前的诗歌)、楚辞、乐府诗。

“歌”“歌行”“引”“曲”“吟”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。

古体诗不讲对仗,押韵较自由。

古体诗的发展轨迹:《诗经》→楚辞→汉赋→汉乐府→魏晋南北朝民歌→建安诗歌→陶诗等文人五言诗→唐代的古风、新乐府。

①楚辞体:是战国时期楚国屈原所创的一种诗歌形式,其特点是运用楚地方言、声韵,具有浓厚的楚地色彩。

东汉刘向编辑的《楚辞》,全书十七篇,以屈原作品为主,而屈原作品又以《离骚》为代表作,后人因此又称“楚辞体”为“骚体”。

②乐府:乐府是自秦代以来朝廷设立的管理音乐机构,汉武帝时期大规模扩建,从民间搜集了大量的诗歌,后人统称为汉乐府。

后来乐府成为了一种诗歌体裁。

(1976年在秦始皇陵区出土了一件钮钟,上书错金铭文:“乐府”,2000年在西安秦遗址出土“乐府承印”封泥一枚,进一步肯定了这一史实,而非始于汉武帝时期。

)(2)近体诗:与古体诗相对的近体诗又称今体诗,是唐代形成的一种格律体诗,分为两种,其字数、句数、平仄、用韵等都有严格规定。

①一种称“绝句”,每首四句,五言的简称五绝,七言的简称七绝。

②一种称“律诗”,每首八句,五言的简称五律,七言的简称七律,超过八句的称为排律(或长律)。

律诗格律极严,篇有定句(除排律外),句有定字,韵有定位(押韵位置固定),字有定声(诗中各字的平仄声调固定),联有定对(律诗中间两联必须对仗)。

例如,起源于南北朝、成熟于唐初的律诗,每首四联八句,每句字数必须相同,可四韵或五韵,中间两联必须对仗,二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

古体诗和近体诗【原创版】目录1.古体诗和近体诗的定义2.古体诗的发展历程3.近体诗的发展历程4.古体诗和近体诗的特点及区别5.古体诗和近体诗的代表作品及作者正文古体诗和近体诗是中国古代诗歌的两种主要形式。

古体诗是指在唐代以前创作的诗歌,其形式比较自由,不受格律的限制,语言古朴自然,表达方式多样。

近体诗则是指唐代以后形成的一种诗歌形式,其特点是格律严谨,语言精炼,对仗工整,具有较高的艺术价值。

古体诗的发展历程可以追溯到先秦时期,如《诗经》中的诗歌。

在汉魏六朝时期,古体诗得到了进一步的发展,出现了许多著名的诗人和作品。

唐代是古体诗的黄金时期,众多著名诗人如杜甫、白居易等创作了大量优秀的古体诗作品。

近体诗的发展历程则始于唐代。

唐代诗人如杜甫、李白等开始尝试用严格的格律来写作诗歌,这便是近体诗的雏形。

到了宋代,近体诗逐渐成熟,出现了许多著名的诗人和作品。

此后,近体诗成为了中国古代诗歌的主流形式,一直延续到明清时期。

古体诗和近体诗在形式和风格上有许多不同之处。

古体诗形式自由,篇幅长短不一,语言古朴自然,表达方式多样。

而近体诗则格律严谨,篇幅短小精悍,语言精炼,对仗工整。

古体诗的表达方式以叙事、抒情为主,而近体诗更注重思想和情感的表达。

古体诗和近体诗都有许多脍炙人口的代表作品和作者。

古体诗方面,如杜甫的《春望》、白居易的《赋得古原草送别》等。

近体诗方面,如杜甫的《登高》、李白的《静夜思》等。

这些作品都展示了古体诗和近体诗各自的特点和魅力。

总之,古体诗和近体诗是中国古代诗歌的两种主要形式,各有其独特的风格和特点。

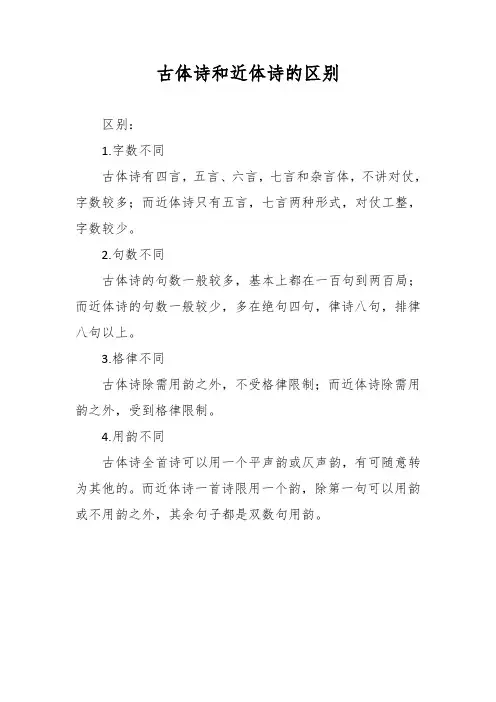

古体诗和近体诗的区别

区别:

1.字数不同

古体诗有四言,五言、六言,七言和杂言体,不讲对仗,字数较多;而近体诗只有五言,七言两种形式,对仗工整,字数较少。

2.句数不同

古体诗的句数一般较多,基本上都在一百句到两百局;而近体诗的句数一般较少,多在绝句四句,律诗八句,排律八句以上。

3.格律不同

古体诗除需用韵之外,不受格律限制;而近体诗除需用韵之外,受到格律限制。

4.用韵不同

古体诗全首诗可以用一个平声韵或仄声韵,有可随意转为其他的。

而近体诗一首诗限用一个韵,除第一句可以用韵或不用韵之外,其余句子都是双数句用韵。

语文基础知识积累-古体诗和近体诗的区别古体诗的概念:古体诗是与“近体”相对而言的诗体。

近体诗形成以前,除楚辞体外的各种诗歌体裁,也称古诗、古风。

这是依照古诗的作法写的,形式比较自由,不受格律的束缚。

不拘对仗、平仄。

押韵宽,除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵。

篇幅长短不限。

句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体。

五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”。

杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。

汉魏以来乐府诗原是配合音乐的,有歌、行、曲、辞等。

唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题的如李白《蜀道路难》,有即事名篇另立新题的如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围。

另外,唐以前即有以四句为单位的绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄的近体绝句不同,也属古体诗一种。

古体诗在发展过程中与近体诗有交互关系。

南北朝后期有一部分诗作开始讲求声律、对偶,但尚未形成完整的格律,是古体到近体间的过渡形式,或称“新体诗”。

唐代一部分古诗有律化倾向,如王勃《滕王阁》为古体诗,但它平仄合律,全篇八句,在声律上近似分押仄、平两韵的两首七言绝句。

唐代律诗格律定型之后,诗人们的古体作品中更常溶入近体句式。

如王维、李颀、王昌龄、孟浩然等人的五古中颇有律句、律联。

歌行体如白居易《长恨歌》、《琵琶行》等名篇中,也有不少句子是入律的。

而有的诗作者则有意识与近体相区别,多用拗句,间或散文化,李白、杜甫、韩愈等均有所创造。

后来明、清学者自觉注意到古诗溶入律句和用拗句避律的现象。

清代王士□更认为古诗有平仄,于是赵执信、翁方纲等人专门研究古诗声调。

他们的研究,对于诗歌创作时自觉区别古体、近体声律不无贡献,但由于忽视古诗实以自然音节为主,因此颇有牵强,以至被讥为“不见以为秘诀,见之则无用”近体诗的概念:近体诗从句式上说有五言、七言之分;从篇幅上说有律诗、绝句两种。

近体诗和古体诗的主要区别古体诗和近体诗是两种不同的诗歌形式,它们的区别主要体现在音律上。

古体诗包括古诗、楚辞、乐府诗等,不讲对仗,押韵较自由。

而近体诗是唐代形成的一种格律体诗,分为尽句和律诗两种。

律诗格律极严,每句字数、平仄、用韵等都有严格规定,篇有定句,句有定字,韵有定位,字有定声,联有定对。

楚辞体是一种诗歌形式,它是战国期间楚国___所创,运用楚地方言、声韵,具有浓厚的楚地色彩。

《楚辞》是东汉___编辑的一部诗集,全书十七篇,以___作品为主,而___作品又以《离骚》为代表作,后人因此又称“楚辞体”为“骚体”。

乐府是自秦代以来朝廷设立的治理音乐机构,___期间大规模扩建,从民间搜集了大量的诗歌,后人统称为汉乐府。

后来乐府成为了一种诗歌体裁。

虽然有一些学者认为乐府诗的起源不是___期间,但是乐府诗的形成和发展是不可否认的历史事实。

近体诗是唐代形成的一种格律体诗,分为尽句和律诗两种。

尽句每首四句,五言的简称五尽,七言的简称七尽;而律诗每首八句,五言的简称五律,七言的简称七律,超过八句的称为排律。

律诗的格律非常严格,每句字数、平仄、用韵等都有严格规定,篇有定句,句有定字,韵有定位,字有定声,联有定对。

3)词,也称为诗余、长短句、曲子、曲子词、乐府等,具有调有定格、句有定数、字有定声的特点。

根据字数可以分为长调(91字以上)、中调(59~90字)、小令(58字以内)。

词还可以分为单调和双调,双调分为两大段,两段的平仄和字数相等或大致相等,而单调只有一段。

词的一段称为一阕或一片,第一段分为前阕、上阕、上片,第二段分为后阕、下阕、下片。

4)曲,也称为词余、乐府。

元曲包括散曲和杂剧。

散曲兴起于金朝,兴盛于元朝,体式与词相近。

散曲的特点是可以在字数定格外加衬字,较多使用口语。

散曲包括小令和套数(套曲)两种。

套数是连贯成套的曲子,至少由两曲组成,多则几十曲。

每一套数都以第一首曲的曲牌作为全套的曲牌名,全套必须同一宫调。

4、古体诗和近体诗的区别是什么4、古体诗和近体诗的区别是什么初学古诗的人往往有一种困惑,什么是“古体诗”和“近体诗”?它们之间有什么区别和联系?其实,“古体诗”和“近体诗”对我们现代人来说都是古诗,所谓的“古体诗”与“近体诗”是唐人的一种说法。

下面我们就加以详细的说明:1、什么是“古体诗”?古体诗是与“近体”相对而言的诗体。

近体诗形成以前,除楚辞体外的各种诗歌体裁,也称古诗、古风。

古体诗格律比较自由,不拘对仗、平仄。

押韵宽,除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵。

篇幅长短不限。

句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体。

五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”。

杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。

汉魏以来乐府诗原是配合音乐的,有歌、行、曲、辞等。

唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题的如李白《蜀道难》,有即事名篇另立新题的如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围。

另外,唐以前即有以四句为单位的绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄的近体绝句不同,也属古体诗一种。

咏怀【晋】阮籍夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见?忧思独伤心。

2、什么是“近体诗”?近体诗就是格律诗,包括绝句和律诗,也称为今体诗。

近体诗相对于古体诗而言,在南北朝的齐梁时期就已发端,到唐初成熟。

它的主要特点是对仗工整、格律分明,所以又叫格律诗。

近体诗的形式主要有律诗和绝句两种。

请注意:在唐以前的诗自然称为古体诗(不包括所谓的“齐梁体”),唐以后不合近体的诗也称为古体诗。

近体诗具体的格律要求我们在后面还要讲到。

塞下曲【唐】卢纶林暗草惊风,将军夜引弓。

平明寻白羽,没在石棱中。

3、“古体诗”和“近体诗”区别是什么?总的来说,古体诗与近体诗可以从句法、用韵、平仄上来区别。

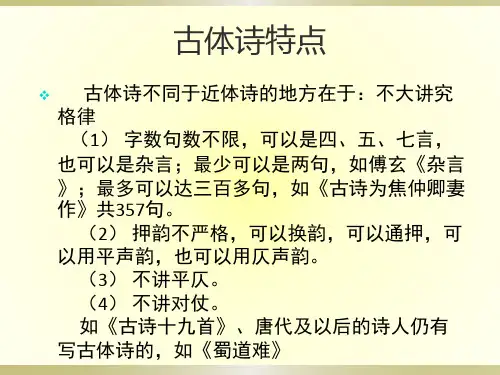

古体诗和近体诗的区别及特点

古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、

六言、七言体和杂言体。

近体诗是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁。

(1)字数句数不限,可以是四、五、七言,也可以是杂言;最少可以是两句,如傅

玄《杂言》;最多可以达三百多句,如《古诗为焦仲卿妻作》共357句。

(2)押韵不严格,可以换韵,可以通押,可以用平声韵,也可以用仄声韵。

(3)不讲平仄。

(4)不讲对仗。

1,字数和句式:字数分五言,六言,七言。

绝句是四句,分古绝和律绝,律诗是八句,八句以上的是长律(排律)。

2,平仄,也就是四声的声调,平为平直(一二声),仄为曲折(三四),合称平仄,

句式分平起平收,平起仄收,仄起仄收,仄起平收四种。

绝句要求严格,律诗相对宽松。

3,对仗,分工对和宽对,就是词语在相同的位置上相互映衬,以增加词语的表现力和

韵味的对偶。

绝句要求严格,律诗相对宽松。

4,押韵,绝句是二四句和一二四句,必须押韵两种,律诗是绝句韵律的延伸,只是律

诗相对来说宽松一些。

古体诗。

古体诗也叫古风,从《诗经》的风雅颂到《楚辞》的骚体诗,及先秦两汉的

赋体,乐府,民歌等统称古体诗。

有四言,五言,六言,七言和杂言多种形式。

古体诗不

拘泥于平仄,不强求于押韵,不刻意于对仗,可长则长,可短则短,皆以诗意而为之。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

古体诗与近体诗有什么区别和联系?1、区别:近体诗就是格律诗,包括绝句和律诗。

也称为今体诗。

在唐以前的诗称为古体诗(不包括所谓的“齐梁体”),还有唐以后不合近体的诗也称为古体诗。

那么古体诗与近体诗有什么区别呢?总的来说可以从句法、用韵、平仄上来区别。

在句法上,古体诗每句的字数不一,每首诗的句数也可以不一样。

而近体诗只有五言和七言两种(绝句为四句,律诗为八句。

超过八句的为排律或称为长律。

)在用韵上;古体诗每首可用一个韵,也可以用二个或二个以上的韵,也就是说可以在一首中换韵。

而近体诗每首只可以用一个韵,再长的排律也不可以换韵。

古体诗可以在偶数句押韵,也可以在奇数句偶数句都押韵。

近体诗只在偶数句上押韵(除第一句可押可不押。

)古体诗可用平声韵也可用仄声韵。

而近体诗一般只可用平声韵。

在平仄方面,古体诗不讲究。

而近体诗是十分讲究的。

在律诗中,第一、二句为首联、三、四句为颔联,五、六句为颈联,七、八句是尾联。

颔联和颈联必须句形一样,词性相对,平仄相反。

十分工整。

实际上三、四、五、六就是二副绝好的对联。

古体诗是与“近体”相对而言的诗体。

近体诗形成以前,除楚辞体外的各种诗歌体裁,也称古诗、古风。

古体诗格律比较自由,不拘对仗、平仄。

押韵宽,除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵。

篇幅长短不限。

句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体。

五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”。

杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。

汉魏以来乐府诗原是配合音乐的,有歌、行、曲、辞等。

唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题的如李白《蜀道难》,有即事名篇另立新题的如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围。

另外,唐以前即有以四句为单位的绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄的近体绝句不同,也属古体诗一种。

近体诗古体诗

近体诗和古体诗是两种不同的诗歌形式。

近体诗,又称今体诗或格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁,形成于唐代。

近体诗包括律诗和绝句,律诗每首八句,绝句每首四句,句数都是限定的。

也有“三韵律诗”,但很少见。

也有所谓“排律”,句数可超过八句,最多可多至一百五六十韵(三百多句),但是句数都是偶数的。

近体诗每句一般是五言或七言,六言的很少见。

所以,字数固定可以说是近体诗的一个共同特点。

古体诗,又称古诗、古风,格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体。

包括唐以前各种形式的诗歌、楚辞、乐府诗。

“歌”“歌行”“引”“曲”“呤”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。

总之,近体诗和古体诗在形式和韵律上都有不同的特点。

判断古体诗和近体诗的标准古体诗除了必须押韵外,在形式的其他方面都可自由,近体诗在形式的各方面都有严格的规定。

二者的区别,表现在以下几个方面:一、句数一篇之中,古体长短不拘,少可仅二、三句,如荆轲《易水歌》只有二句,韦应物《采玉行》只有六句;多可至百句以上,如杜甫《北征》有一百四十句。

近体诗一篇限一定句数,律诗为八句,绝句为四句。

二、字数古体每句字数不加限制,在大体为七言的诗歌中,也可以杂入三言以至十一言的句子,如李白的《蜀道难》,在大体为五言的诗歌中,也可以杂入七言的句子,如李白的《杨叛儿》。

近体诗则每句限一定字数,或五言、或六言、或七言,全篇各句字数必须一致,不可有字数不同的句子。

三、押韵押韵就是把同韵母的字放在同一篇的句子末尾,以加强诗歌的音乐性。

古人曾把韵母相同的字收集起来,成为一个韵部,凡属同一韵部的字,即可相押,用作同一首诗的韵脚。

我国现存最早而完整的韵书,为北宋初年陈彭年等修汀订的《广韵》。

它将平、上、去、入四声的字,按韵母分为二百零六个韵部。

到了南宋末年,有所谓"平水韵"(平水人刘渊、王文郁修订),把二百零六部合并为一百零七部,后又并为一百零六部,即平声的上平十五部,下平十五部,上声二十九部,去声三十部,入声十七部。

每部取一个字作韵目,并编部次,如"一东"、"二冬"、"三江"、"四支"等。

一般地说,古体诗可以跨韵通押,用韵较宽;而近体诗则要求较严,不可"出韵",即越出所押韵的韵部。

押韵方式,古体比较灵活,近体则有常规。

古体诗可以隔句押韵,也可句句押韵;可用平声韵,也可用仄声韵;可以一韵到底,也可以换韵。

有两句一换韵的,如岑参的《轮台歌奉送封大夫出师西征》;也有三句一换韵的,如岑参的《走马川行奉送出师西征》。

通常是每四句换韵。

总之,古体诗在押韵上是很自由的。

近体诗必须用平声韵,偶数句押韵,奇数句不押韵(首句可押可不押),而且一韵到底,不可转韵,押韵比古体诗严格得多。

古体诗与近体诗的区分古诗在时间上指1840年鸦片战争以前中国的诗歌作品,从格律上看,古诗可分为古体诗和近体诗。

以唐朝为界限,以前诗歌均为古体诗,其后,古体诗渐渐式微,逐渐消亡。

古体诗又称古诗或古风;近体诗又称今体诗。

从《诗经》到南北朝的庾信,都算是古体诗,但唐代之后的诗歌不一定都算近体诗,具体在于格律声韵之分。

手法主要为;赋,比,兴。

古体诗古体诗是依照古代的诗体来写的。

在唐人看来,从《诗经》到南北朝的庾信,都算是古,因此,所谓依照古代的诗体,也就没有一定的标准。

但是,诗人们所写的古体诗,有一点是一致的,那就是不受近体诗的格律的束缚。

唐初开始形成的、在字数、声韵、对仗方面都有严格规定的一种格律诗,就是我们所说的近体诗。

近体诗是同古体诗相对而言的。

唐代以及其后的诗人仍有写古体诗的。

我们可以说。

凡不受近体格律的束缚的,都是古体诗。

古体诗分为四言古诗、五言古诗、七言古诗。

近体诗近体诗分为律诗和绝句。

律诗和绝句的区别主要在于句数上。

绝句共有四句,律诗共有八句。

律诗共有八句,一、二两句为首联,三、四两句为颔联,五、六两句为颈联、七、八两句为尾联。

绝句又叫“截句"。

绝句可对仗,也可不对仗,但是律诗的颔联和颈联,则必须对仗,无论律诗还是绝句,都有平仄的要求。

八句以上的律诗称为排律。

诗歌举例古体诗《古诗十九首》,组诗名,最早见于《文选》,为南朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些亡失主名的无言诗汇集起来,冠以此名,列在杂诗类之首,后世遂作为组诗看待。

《古诗十九首》是乐府古诗文人化的显著标志,它在五言诗的发展上有重要地位,就古代诗歌发展的实际情况而言,它被称为五言之冠冕、千古五言之祖是并不过分的。

诗史上认为《古诗十九首》为五言古诗之权舆的评论例如,明王世贞称(十九首)谈理不如《三百篇》,而微词婉旨,碎足并驾,是千古五言之祖。

陆时庸则云(十九首)谓之风余,谓之诗母。

《之一行行重行行》行行重行行,与君生别离。

古体诗和近体诗是汉语诗歌发展历史中的两种主要诗体,它们在形式、格律和风格上有所不同。

以下是古体诗和近体诗的分类和特点:

古体诗:

古体诗是指古代汉诗,主要包括骈文、风雅、赋、比兴等不同类型的诗歌。

古体诗的创作时间可以追溯到先秦时期,经历了汉代、魏晋、南北朝等历史时期的演变。

古体诗的特点包括:

1.格律自由:古体诗的格律相对宽松,多种字数和韵脚的诗歌形式都被接受,例如五言、七言、九言等。

2.字数不固定:在古体诗中,每句的字数可以不固定,但通常保持平衡,以求抑扬顿挫。

3.比兴修辞:古体诗常使用丰富的修辞手法,如比喻、拟人、排比等,以增强表达效果。

4.主题广泛:古体诗的主题广泛,涵盖了政治、社会、爱情、自然等各个方面。

近体诗:

近体诗是在古体诗的基础上发展起来的一种诗体,起源于唐代,到宋代达到鼎盛,以及后续文人的创作。

近体诗对古体诗的格律要求更为严格,有着更固定的字数和韵脚,特点包括:

1.固定字数和韵脚:近体诗的字数和韵脚格律要求更加严格,常见的有五言绝句、七言绝句、律诗等。

2.形式规范:近体诗的格律要求使得每句的字数、声脚、韵脚都需要符合规定,具有更高的形式规范性。

3.情感抒发:近体诗注重情感抒发,往往在有限的字数内表达作者的情感、思考和感悟。

4.意境深远:尽管有严格的形式限制,近体诗仍追求表达深刻的意境,借助有限的文字传递更多的意义。

古体诗和近体诗各有其特点和魅力,代表了不同时期诗歌创作的风格和发展趋势。

古体诗注重修辞的华丽和主题的广泛,而近体诗则更注重形式的严谨和情感的凝练。

古体诗与近体诗有什么区别和联系?

1、区别:

近体诗就是格律诗,包括绝句和律诗。

也称为今体诗。

在唐以前的诗称为古体诗(不包括所谓的“齐梁体”),还有唐以后不合近体的诗也称为古体诗。

那么古体诗与近体诗有什么区别呢?总的来说可以从句法、用韵、平仄上来区别。

在句法上,古体诗每句的字数不一,每首诗的句数也可以不一样。

而近体诗只有五言和七言两种(绝句为四句,律诗为八句。

超过八句的为排律或称为长律。

)

在用韵上;古体诗每首可用一个韵,也可以用二个或二个以上的韵,也就是说可以在一首中换韵。

而近体诗每首只可以用一个韵,再长的排律也不可以换韵。

古体诗可以在偶数句押韵,也可以在奇数句偶数句都押韵。

近体诗只在偶数句上押韵(除第一句可押可不押。

)古体诗可用平声韵也可用仄声韵。

而近体诗一般只可用平声韵。

在平仄方面,古体诗不讲究。

而近体诗是十分讲究的。

在律诗中,第一、二句为首联、三、四句为颔联,五、六句为颈联,七、八句是尾联。

颔联和颈联必须句形一样,词性相对,平仄相反。

十分工整。

实际上三、四、五、六就是二副绝好的对联。

古体诗是与“近体”相对而言的诗体。

近体诗形成以前,除楚辞体外的各种诗歌体裁,也称古诗、古风。

古体诗格律比较自由,不拘对仗、平仄。

押韵宽,除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵脚可平可仄,亦可换韵。

篇幅长短不限。

句子可以整齐划一为四言、五言、六言、七言体,也可杂用长短句,随意变化,为杂言体。

五言和七言古体诗作较多,简称“五古”、“七古”。

杂言有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。

汉魏以来乐府诗原是配合音乐的,有歌、行、曲、辞等。

唐人摹仿前代乐府而作,有沿用乐府古题的如李白《蜀道难》,有即事名篇另立新题的如杜甫“三吏”、“三别”、白居易《新乐府》,都已不合乐,实属古体诗范围。

另外,唐以前即有以四句为单位的绝句,或称“古绝句”,唐时也有作者,与讲究平仄的近体绝句不同,也属古体诗一种。

2、联系:

古体诗在发展过程中与近体诗有交互关系。

南北朝后期有一部分诗作开始讲求声律、对偶,但尚未形成完整的格律,是古体到近体间的过渡形式,或称“新体诗”。

唐代一部分古诗有律化倾向,如王勃《滕王阁》为古体诗,但它平仄合律,全篇八句,在声律上近似分押仄、平两韵的两首七言绝句。

唐代律诗格律定型之后,诗人们的古体作品中更常溶入近体句式。

如王维、李颀、王昌龄、孟浩然等人的五古中颇有律句、律联。

歌行体如白居易《长恨歌》、《琵琶行》等名篇中,也有不少句子是入律的。

而有的诗作者则有意识与近体相区别,多用拗句,间或散文化,李白、杜甫、韩愈等均有所创造。

后来明、清学者自觉注意到古诗溶入律句和用拗句避律的现象。

清代王士□更认为古诗有平仄,于是赵执信、翁方纲等人专门研究古诗声调。

他们的研究,对于诗歌创作时自觉区别古体、近体声律不无贡献,但由于忽视古诗实以自然音节为主,因此颇有牵强,以至被讥为“不见以为秘诀,见之则无用”(崔旭《念堂诗话》)

“互见法”是司马迁在《史记》中开创的一种写作方法。

即是将一个人的事迹分散在不同的地方,而以其本传为主;或将同一件事分散在不同的地方,而以一个地方的叙述为主。

互见法分为人物互见法和事件互见法两种。

《史记》特别注意人物形象和事件的统一性,为了既不伤害这种统一性,又能忠于史实,常常把一些不宜在本传写的材料安排到别的篇章中。

通过人物和事件的互见法,司马迁使《史记》既有了史学的可信性,又有了文学的可读性。

这就是苏洵所说的“本传晦之,而他传发之”的方法------ 互见法。