紫砂茗茶文化8:民国“三宝三根”

- 格式:doc

- 大小:20.67 KB

- 文档页数:14

中国清末民初近代紫砂名家1、【俞國良】(1874-1939)清末民初宜興制壺高手。

江蘇無錫人。

造壺精工,氣格渾成,善制“傳爐壺”,勻挺有力,仿佛天成。

曾獲1915年美國三藩市「太平洋萬國巴拿馬博覽會」獎狀和1936、1937年「江蘇省物品展覽會特等獎狀。

」顧景舟《宜興紫砂珍賞·紫砂陶史概論》:「俞國良,原籍無錫,1939年卒,享壽65歲。

傳器製作嚴謹,器形格調精緻,是晚于黃玉麟的名手,但總的表現,又遜于黃玉麟一籌。

」2、【吳漢文】清末民初宜興紫砂陶刻高手。

生卒不詳。

善陶刻書畫,常為宜興縣城的「吳德盛陶器行刻陶,吳德盛陶器行為「金鼎商標」,當時曾請俞國良、胡耀庭、馮桂林等為其做胚,由吳漢文等進行書畫陶刻,為此吳德盛出品紫砂器頗負盛名。

漢文陶刻,都署款「歧陶」,書法學趙松雪,與行、楷間,書刻流暢、迥勁、老辣。

漢文常為吳德盛刻陶外,亦常與「范莊農家」合作,由「范莊農家」作器,漢文書刻。

」3、【蒋祥元】(1868~1941年),世居宜兴川埠潜洛村,生于同治七年(1868年),卒于民国三十年(1941年),民间紫砂艺人。

4、【冯桂林】(1902—1946年),宜兴周铁镇人,1918年迁居宜兴蜀山北厂。

紫砂著名艺人。

擅长松竹梅题材及仿真自然塑器。

其制品或圆或方,或长或短,或高或矮,或规则或不规则,皆精致细腻,深沉肃穆,给人以“千奇万状信手出,鬼斧神工难类同”之感。

冯桂林一生创制紫砂花货精品甚多,仅新品种类就达二百余种,以手法新颖、风格独特、构思奇妙著称于世,为紫砂历史上不可多得的名匠艺师之一。

5、【蔣賢明】清末民初宜興紫砂藝人。

善制砂壺。

香港茶具文物館藏有“蔣賢明直壁扁壺”一具,壺身扁圓筒形,直流、圓弧扳、嵌蓋、橋鈕。

製作周正。

鼻煙色泥。

高5.6、寬11.3公分。

石如鐫刻書銘。

鈴有「陽羨蔣記」、「賢明」二方印,皆篆體。

6、【史蓮生】清末民初宜興紫砂藝人。

工治砂壺。

《茶具文物館·羅桂祥藏品》著錄二器:1.香港茶具文物館藏“史蓮生青環壺”一具,高9.5、寬13.7公分。

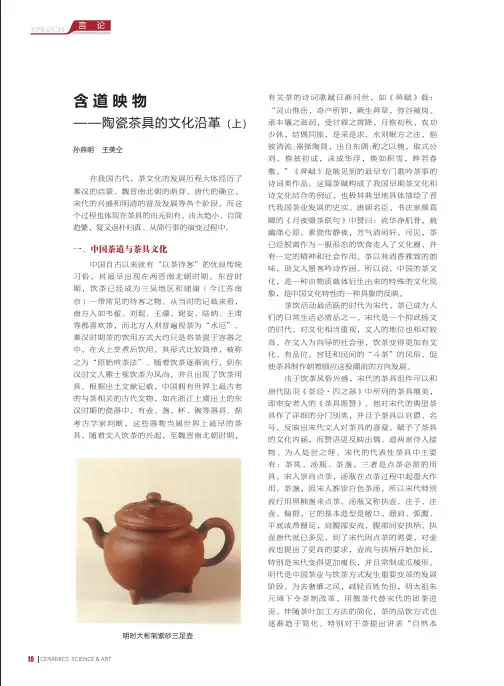

明时大彬制紫砂三足壶

清炉钧釉方钟壶

为人品德。

人们对茶具的要求在实用的同时更注重它的审美,造型和纹饰要求和模式,具有时代特色。

陶瓷茶具是人们饮茶活动和陶瓷艺术发展到一定程度相结合的产物,并随着饮茶活动和陶瓷艺术的发展而不断地发展变化,以适应和满足不同时代和社会的人们的生活使用需求、审美需求和精神需求。

唐代的陶瓷茶具是从酒器、食器中分离出来的并自成系统。

由于当时饮茶风尚盛行,使茶具在人们生活中变得不可缺少,从而刺激了唐代茶具的生产。

尤为茶圣陆羽《茶经》问世之后,他倡导的

元青白釉僧帽壶

清康熙湖绿釉暗花螭纹杯碟

器、锡器、铁器制造的,唯陶瓷的茶具最好。

所以古人说:“茶壶、窑器为上,锡次之。

”古代陶瓷的釉色丰富多彩,一种是色彩艳丽的釉色:大红、大黄、大绿、鲜蓝;一种是色彩清淡的釉色:青色、黑色、赭红、棕色等,清淡就是清新淡雅的艺术风格,不同釉色会令人产生不同的视觉心理感觉悟。

古人云:“建安所造黑盏,纹如。

不同紫砂泥料该泡什么茶!(大全,收藏)1、泥料:本山绿泥乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、铁观音(中焙火或重焙火系列) 、普洱茶各种系列,红茶,绿茶等2、泥料:底槽青【冲泡建议】普洱茶各种系列,乌龙茶生茶(轻焙火系列),龙井,花茶,碧螺春,红茶,绿茶等3、泥料:矿紫泥【建议冲泡】:乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、普洱茶各种系列等。

4、泥料:朱泥【冲泡建议】铁观音,台湾高山茶,普洱生茶,乌龙茶生茶(轻焙火系列),龙井等。

5、泥料:清水泥【建议冲泡】普洱茶各种系列、乌龙茶生茶(轻焙火系列) 、铁观音、花茶、红茶、绿茶、龙井、碧螺春。

6、泥料:红皮龙【冲泡建议】铁观音,台湾高山茶,普洱茶,乌龙茶生茶(轻焙火系列),龙井,绿茶,红茶等。

7、泥料:黑料【冲泡建议】乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、铁观音(中焙火或重焙火系列)、普洱茶各种系列、绿茶等。

8、泥料:降坡泥【冲泡建议】适合冲泡:乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、铁观音(中焙火或重焙火系列) 特好、普洱茶各种系列特好9、泥料:黄金段泥【建议冲泡】普洱茶系列,铁观音及半发酵类茶,重发酵茶类(黑茶类),乌龙茶生茶(轻焙火系列),绿茶,龙井,红茶等。

10、泥料:小煤窑纯朱泥【冲泡建议】铁观音不二之器,台湾高山茶,普洱生茶,乌龙茶生茶(轻焙火系列),龙井等11、泥料:老紫泥【建议冲泡】:乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、普洱茶各种系列、铁观音、龙井,红茶,绿茶等。

12、泥料:本山绿泥【冲泡建议】乌龙茶生茶(轻焙火系列)特好、铁观音(中焙火或重焙火系列) 、普洱茶各种系列,红茶,绿茶等13、泥料:段泥【建议冲泡】普洱茶系列,铁观音及半发酵类茶,重发酵茶类(黑茶类),乌龙茶生茶(轻焙火系列),绿茶,龙井,红茶等。

14、泥料:优质黄龙山原矿天青泥【冲泡建议】乌龙茶生茶(轻焙火系列)、普洱茶各种系列特好。

历代紫砂名家款识大全〔典藏〕款识年代表款识年代表历代紫砂名家款识大全制壶人在壶上镌刻或钤印的文字、符号、图案,我们称之为紫砂壶的印鉴款识,它便于鉴赏识别名人名作。

整理了一些历代款识(比较全),含姓名款、字号款、堂名款、商号款、闲文款等五大类,仅供壶友们参考明中期01.龚春又作供春。

为明代四川参政吴颐山家僮。

02.供春又作龚春。

为明代四川参政吴颐山家僮。

03.金沙寺僧名逸。

明晚期01.时朋一作“时鹏”,大彬之父。

02.时鹏即时朋,大彬之父。

晚明紫砂“四大家”(董翰、赵梁、袁锡、时朋)之一。

03.董翰字后溪。

04.赵梁亦作赵良。

05.赵良亦作赵梁。

06.元畅又作元锡、袁锡。

07.元锡即元畅。

08.袁锡即元畅。

09.陈信卿善仿时大彬、李茂林之传器,有优孟叔敖之肖。

10.邵盖其篆章字法与邵亨裕、亨祥章相类,世有“邵家壶”之称。

11.李茂林字养心,号茂林。

12.周后溪13.邵二孙工治壶,为明代名手。

14.天香阁南京博物馆藏明代大彬款梨皮提梁壶印款(阴文篆书小古印)。

明末清初01.时大彬时朋之子,号少山。

壶艺传至大彬始蔚然大观。

明晚期“壶中三大妙手”(时大彬、李仲芳、徐有泉)之一。

02.李仲芳茂林子,行大。

今世所传大彬壶,亦有仲芳作、大彬署款者。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

明晚期“壶中三大妙手”(时大彬、李仲芳、徐有泉)之一。

03.邵亨祥即邵文金。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

04.邵文金又名亨祥。

05.邵亨裕即邵文银。

06.邵文银又名亨裕。

07.陈俊卿 08.蒋伯荂初名伯敷,又名时英,字伯荂。

伯荂制壶,眉公(陈继儒)书铭,世称“双绝壶”。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

09.蒋时英即蒋伯荂。

10.欧正春 11.徐友泉名士衡。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

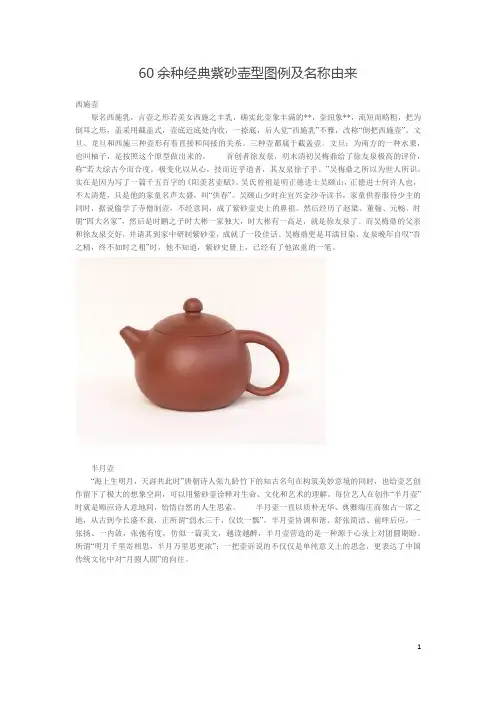

60余种经典紫砂壶型图例及名称由来西施壶原名西施乳,言壶之形若美女西施之丰乳,确实此壶象丰满的**,壶纽象**,流短而略粗,把为倒耳之形,盖采用截盖式,壶底近底处内收,一捺底,后人觉“西施乳”不雅,改称“倒把西施壶”。

文旦、龙旦和西施三种壶形有着直接和间接的关系。

三种壶都属于截盖壶。

文旦:为南方的一种水果,也叫柚子,是按照这个原型做出来的。

首创者徐友泉,明末清初吴梅鼎给了徐友泉极高的评价,称“若夫综古今而合度,极变化以从心,技而近乎道者,其友泉徐子乎。

”吴梅鼎之所以为世人所识,实在是因为写了一篇千五百字的《阳羡茗壶赋》。

吴氏曾祖是明正德进士吴颐山,正德进士何许人也,不太清楚,只是他的家童名声太盛,叫“供春”。

吴颐山少时在宜兴金沙寺读书,家童供春服侍少主的同时,据说偷学了寺僧制壶,不经意间,成了紫砂壶史上的鼻祖。

然后经历了赵梁、董翰、元畅、时朋“四大名家”,然后是时鹏之子时大彬一家独大,时大彬有一高足,就是徐友泉了。

而吴梅鼎的父亲和徐友泉交好,并请其到家中研制紫砂壶,成就了一段佳话。

吴梅鼎更是耳濡目染,友泉晚年自叹“吾之精,终不如时之粗”时,他不知道,紫砂史册上,已经有了他浓重的一笔。

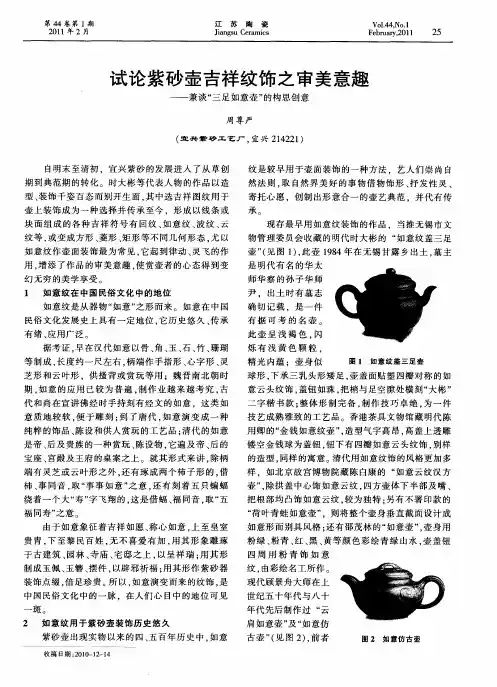

半月壶“海上生明月,天涯共此时”唐朝诗人张九龄竹下的知古名句在构筑美妙意境的同时,也给壶艺创作留下了极大的想象空间,可以用紫砂壶诠释对生命、文化和艺术的理解。

每位艺人在创作“半月壶”时就是顺应诗人意地间,怡情自然的人生思索。

半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地,从古到今长盛不衰,正所谓“弱水三千,仅饮一瓢”。

半月壶协调和谐、舒张简洁、前呼后应,一张扬、一内敛,张弛有度,仿似一篇美文,越读越醉,半月壶营造的是一种源于心录上对团圆期盼。

所谓“明月千里寄相思,半月万里思更浓”;一把壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。

石瓢壶“石瓢”最早称为“石铫”,“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。

紫砂壶相关基本知识第一章自然人文背景紫砂器具起始于宋,盛于明清,传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

”欧阳修也有“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情”的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

1976年宜兴丁蜀镇羊角山发掘出一处宋代龙窑窑址,出土了许多紫砂陶残器,使考古发掘的实物和文献记载得以互相印证。

至于紫砂器具由何人所创,现已无从考证。

宜兴位于江苏省长江以南的太湖西岸(北纬31°07′~31°37′、东经119°31′~120°03′),处于长江三角洲沪、宁、杭三市构成的“金三角”中心地带。

这里气候温和,雨量充沛,年平均气温15.5℃。

其东临太湖,北依滆湖,西邻溧阳,南交浙江湖州长兴,北接常州武进,西南、西北分别与安徽广德和江苏金坛毗邻,拥有地处苏、浙、皖三省接壤的区域交通中心的地位。

市域南部和西南部属天目山余脉,群峰叠翠,溶洞星罗棋布,竹树摇曳,茶园连绵,素有陶都、水乡、竹海、茶洲、洞天之美誉。

宜兴的自然资源十分丰富,特别是拥有得天独厚的陶土资源以及茶叶、煤炭、毛竹、木材等,这些都是宜兴能够成为中国陶都的重要物质资源基础。

在宜兴丁蜀镇中心地区,即优质紫砂原料产地黄龙山东南麓发现的羊角山紫砂窑址中,曾出土明代以前的紫砂残器和窑基遗迹。

明代中叶以后,紫砂工艺完全成熟。

进入清代以后,紫砂壶工艺继续发展。

清初杰出的紫砂艺人陈鸣远技艺精湛,雕镂兼长,在紫砂壶造型,特别是花器方面有诸多创造,以至时人给予其紫砂工艺以很高评价,“古来技巧能几人,陈生陈生今绝伦”,他制作的紫砂器极受人欢迎,在京城也有“海外竞求鸣远碟”之誉。

与陈鸣远同时或稍后的著名艺人,如惠孟臣、华凤祥、王南林、邵玉亭等在紫砂壶造型、装饰方面亦有诸多贡献。

至清代中期的嘉庆年间,追求实用功能与审美情趣相结合的紫砂壶吸引了越来越多文人的兴趣与重视,时任溧阳县令的浙江钱塘人、西泠八家之一的陈鸿寿亲自设计新壶样十八式,由宜兴紫砂艺人杨彭年、杨凤年兄妹制作。

故宫十大紫砂壶知识点汇总紫砂壶是中国传统的陶艺品,凭借其独特的韵味和文化内涵,成为了收藏家和茶艺爱好者的心头好。

而故宫收藏的紫砂壶更是数量众多且精美绝伦。

本文将为大家介绍故宫收藏的十大紫砂壶,并探讨其独特之处。

一、“辱壶”“辱壶”是故宫收藏的一款紫砂壶,由清代宫廷御用紫砂壶制作名匠陈继儒所创。

这款壶的独特之处在于其造型极具创意,壶身呈现出一个被扭曲的人脸,让人产生一种神秘而诡异的感觉。

二、“平金壶”“平金壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,其制作于清代康熙年间。

这款壶的名字源自于其壶身上的金饰,这些金饰是通过一种独特的工艺与紫砂壶的壶身相结合而成。

“平金壶”的造型简洁大方,给人一种古朴而高雅的感觉。

三、“世纪壶”“世纪壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,由清代宫廷御用紫砂壶制作名匠董其昌所创。

这款壶的独特之处在于其壶身上镶嵌的珍贵宝石,这些宝石代表了董其昌对于紫砂壶艺术的极致追求。

四、“犀尊”“犀尊”是故宫收藏的一种紫砂壶,该壶制作于明代成化年间。

这款壶的独特之处在于其壶身上雕刻的犀牛图案,犀牛在中国传统文化中象征着坚毅和勇气,因此这款壶被赋予了特殊的意义。

五、“青石壶”“青石壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,该壶制作于清代乾隆年间。

这款壶的独特之处在于其采用了青石作为主要材料,青石的质感独特,给人一种古朴而沉稳的感觉。

六、“鹰顶紫砂壶”“鹰顶紫砂壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,该壶制作于明代万历年间。

这款壶的独特之处在于其壶盖上的鹰头雕刻,鹰在中国传统文化中象征着力量和威严,因此这款壶给人一种庄重而威猛的感觉。

七、“蛟龙壶”“蛟龙壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,该壶制作于明代嘉靖年间。

这款壶的独特之处在于其壶身上的蛟龙雕刻,蛟龙在中国传统文化中象征着神秘和力量,因此这款壶给人一种神秘而厚重的感觉。

八、“八方壶”“八方壶”是故宫收藏的一种紫砂壶,该壶制作于明代嘉靖年间。

这款壶的独特之处在于其壶身上的八卦图案,八卦在中国传统文化中象征着阴阳和谐,因此这款壶给人一种平和而稳重的感觉。

曼生紫砂壶铭文赏析!据说很少有人能都看懂!曼生壶铭文赏析文丨砂海墨韵紫砂因其素雅端庄、泡茶存香的特点,广受文人喜爱,而到清时陈曼生,更是以书刻不少妙句壶铭书刻壶身,使得文人壶之名广为人知。

今天,我们就来盘点下这些经典壶铭。

百衲壶壶铭:勿轻裋褐,其中有物,倾之活活。

解意为切勿以貌取人,有内涵的贫士,往往能说出令人振聋发聩之言。

为人治学应该像百衲衣一样,必须虚怀广纳,不因人废言,这样才能提升自己的学识与胸襟,言之有物,汲之不穷。

石瓢壶壶铭:不肥而坚,是以永年。

既是指器形收敛,质地坚硬,以切壶形。

又指饮茶可以消除肥腻,瘦而矍铄是健康的标志,长寿永年。

井栏壶壶铭:汲井匪深,挈瓶匪小,式饮庶几,永以为好。

此句既是指此壶大小恰到好处,用以饮茶最佳。

又寓学识有如人生必备之水,唯不停汲取,才能修身养性,颐养天年。

合欢壶壶铭:八饼头纲,为鸾为䍿,得雌者昌。

八饼头纲是北宋时最好的贡茶龙凤团饼,鸾䍿(凰)即凤凰,暗示龙凤配,凤求凰。

得雌者昌取自列异传秦穆公得雌者霸典故,又与合欢壶铭切合。

合斗壶壶铭:北斗高,南斗下,银河泻,阑干挂。

语出唐代诗人刘方平《月夜》:“更深月色半人家,北斗阑干南斗斜。

”北斗七星横卧南斗六星也已倾斜,银河水泻一般,挂在阑干上。

周盘壶壶铭:吾爱吾鼎,强食强饮。

此壶三足形制取鼎,周盘暗韵太极,有形而无穷。

又直言喜爱,品尝佳茗,刻强身健体,延年益寿。

横云壶壶铭:此云之腴,餐之不癯,列仙之儒。

此句一则至壶身丰腴,二指茶饮清瘦。

取自苏轼诗“列仙之儒瘠不腴,只有病渴同相如”。

用典自《史记》,言众仙人居住在山林沼泽间,形体容貌皆清瘦,亦指此茶之丰富,饮之若仙。

南瓜提梁壶铭:开心暖胃门冬饮,却是东坡手自煎。

出自苏东坡原诗句。

讲的是书法家米芾冒热送来门冬饮子,然后苏东坡午睡之后亲自煎茶的情境。

壶铭切情,表现内心饮茶之愉悦之情。

石铫提梁壶铭:铫之制,搏之工,自我作,非周穜。

铫的制式,抟制的工艺,从我制作以后,就不再是那种古老的方式了。

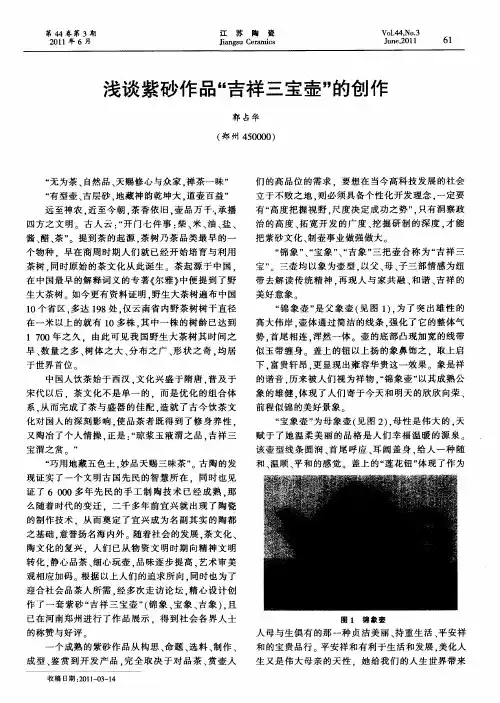

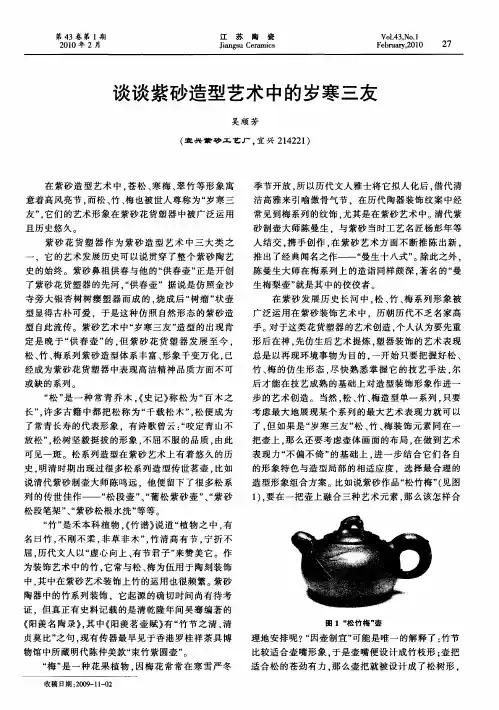

浅论紫砂作品 三宝壶 的创作及评析*陈正初(陈正初紫砂艺术工作室江苏宜兴214200)摘要紫砂壶的装饰技法有很多,伴随着紫砂艺术本身的发展,这种装饰工艺同样在不断的产生出新的变化,本文就主要通过作品 三宝壶 的制作,来谈一谈紫砂壶面纹样装饰㊂关键词紫砂文化艺术堆花蓝印中体分类号:T Q174.74文献标识码:B文章编号:1002-2872(2021)05-0051-02宜兴古称阳羡,有着上千年的烧陶史,所以有着陶都的美称,宜兴当地得天独厚的环境诞生了紫砂这一朵奇葩㊂紫砂艺术的发展离不开宜兴当地的制陶传统,亦离不开浓郁丰富的文化氛围㊂自己魏晋时期衣冠南渡开始,中国的文化重心逐步南移,而随着几十年改革开放,南方的经济同样逐渐超越北方,文化和物质双重的利好,让紫砂艺术在当代获得了极大的发展空间,传承经典,开拓创新,成为了当下整个紫砂艺术领域的共识㊂紫砂文化艺术中,紫砂壶无疑是绝对的明星,对于壶艺创作中的装饰技法就不下数十种,常见的陶刻㊁泥绘㊁描金㊁贴饰甚至成为了较为普遍的工艺表现形式,一把壶上倘若不刻点什么,加点什么就仿佛了少了一些东西㊂当然,这种想法在严格意义上的艺术创作中肯定是不可取的,但却可以从一个侧面反映出紫砂装饰技法的蓬勃活力,对美的追求,让紫砂壶诞生出更加多姿多彩的艺术面貌㊂1紫砂作品 三宝壶 的创意来源作品 三宝壶 的创意就来自于其本身的装饰,密集如印纹一样的壶面装饰是这把壶最大的特点,这样的装饰在过去的紫砂壶上是从未有过的㊂这样的创意来源于印染行业所常见的印花纹样,我们日常所穿戴的衣物,上面的装饰㊁图案有很大一部分都是印染的功劳,在这方面中国有着很悠久的历史,其中有一种叫做蓝印布,又名靛青花布,是中国传统的镂空版白浆防染印花,它起源于春秋战国,繁盛于明清,跟紫砂艺术发展的高峰相重叠,它的工艺相当复杂在本文就不做展开了,需要重点说明的是,蓝印布上的装饰花纹带有十分独特的中国文化印记,作品 三宝壶 正是以紫砂独有的堆花工艺在茶壶的表面复现了这种图案,因紫砂㊁堆花㊁蓝印同属中国民间文化艺术的瑰宝,所以命名 三宝 ㊂2紫砂作品 三宝壶 的造型这把壶在造型上进行了一定的创新,壶面呈梯面,壶底部似扁碗,底部塑圈足,壶身整体的重心偏下,所以壶体显得非常稳定,在壶身之上取截盖式,盖面的线条为壶面线条的延伸,半圆形的壶盖上溯镂空的壶钮,壶钮的造型颇为别致,如同一枚卷曲的镂空如意,其线条长度控制的十分到位,不会显得壶钮额外多出一截,柔韧的曲线带有一股弹性,显得非常有活力㊂同时壶钮的造型并不是单独存在的,壶把也采用了相似的造型风格,在传统飞把的基础上做了一些变化,显得更为保守一点,一弯流的流口不大,流腹却显肥,这就更突显出壶嘴的秀气,上下暗接,跟壶把一样,流身的曲线完全的融入到壶面当中,从整体的造型来看,这把壶纯粹而凝练,流畅而写意,在造型的表达上尽可能的浓缩精简㊂3紫砂作品 三宝壶 的装饰三宝壶 采用传统的堆花技法来进行装饰,与过去堆花装饰所表现出的不同在于,其表面的纹样来自㊃15㊃(紫砂艺术)2021年05月陶瓷C e r a m i c s *作者简介:陈正初(1958-),本科,高级工艺美术师;主要从事制壶工艺㊂于蓝印布上的印染装饰纹㊂跟一般的堆花装饰相比,作品 三宝壶 上的装饰纹路显得稠密而复杂,精彩且别致,突破了传统堆花装饰的界限,带来了一种全新的装饰感㊂在这样的装饰图案中,大量的采用了 贴 跟点 的装饰结构,借鉴了蓝印花布图案中两色搭配的方式,以一种符合中国传统审美的形式将图案描绘出来㊂简单㊁原始的金黄色泥料如同印染一般遍布整个壶面,上下仿佛有一条无形的界限,将这样的装饰图案限制与壶面的中间部分,通过壶口的分隔,又出现在壶盖之上,两层平行的图案装饰,给人一种既淳朴自然,又千变万化的审美感受㊂图1三宝壶这样的装饰图案带有独特的随机性,其并非是如同过去均陶堆花那样具有规律性的装饰纹样,这与传统蓝印布中的绞缬工艺有些相像,绞缬又称扎燃,顾名思义是用线将布料扎起来进行印染的方式,其最大的特点就在于最后得到的图案具有随机性,这种随机并非是指装饰纹样胡乱的堆砌,而是将装饰纹本身原子化,再将其分布于限定的范围之中随机排列,这就会给人一种既变化无穷又显得有韵律的装饰感,在作品 三宝壶 上,用堆花的方式将一些基础的图案排列在一起,并在图案与图案之间用 点 的方式来进行填充,这在工艺上较为复杂,需要极具耐心才能够完成,且如此大面积的壶面装饰,越是临近收官,其处理的难度越大,其中的诀窍就在于擅用大小 点 的技巧,将装饰界限的上下两边填满,在局部显现出一定的规律性,但这种局部的规律又会被整体的随机性所掩盖,这也是这件作品装饰图案的魅力所在㊂在传统的紫砂壶装饰上,堆花装饰通常会采用带有规律的排列方式,构成一种整齐的美,这样的装饰倘若搭配较为规整的壶形结构,就能形成相辅相成,相互提升的效果㊂而当茶壶的造型并不那么规整,且在局部还需要作出一些变化的时候,这种过于整齐的装饰就会拖累整体的艺术表达,显然是不合适的,而在作品 三宝壶 上,壶钮和壶把都作出了变化,在形体上带有缺口,这时候采用不那么规律的壶体装饰就能够进一步的凸显出作品的与众不同,形体和装饰之间形成了一道和谐的桥梁㊂4紫砂壶整体的文化内涵文化是生命的花朵,离不开生命的本源,我们在日常生活中,并不喜欢那些冰冷僵硬的死物,因为这些东西都是缺乏生命活力的,整天和这些事物待在一起,必然是沉闷和压抑的㊂实际上中国的古人早已经总结出这一规律,中国的传统文化形成围绕的核心就在于 道 ,自然是道的化身,贴近自然就贴近于道㊂在艺术创作中,我们只需要将这个 道 转变成 生活 就可以轻易的得出一个结论,那就是越贴近自然的艺术就越受欢迎,而自然有一个十分显著的特点,那就是 随机性 ㊂人类虽然不断的总结经验,改造自然,努力的在整个世界上寻找各种各样的规律,但自然的博大使得人类尚且有着无穷广大的领域尚未涉足,其具体的表现就在于各个方面的随机性,作品 三宝壶 的装饰理念,就是借用了这种文化上追求不确定性的需求,用一个限定的框架,将其囊括其中,从而用规律包含不规律,用整齐包括不整齐㊂在设计和思考这件作品的创作主题的时候,笔者首先想到的就是融合,紫砂工艺㊁文化之所以能够不断的进步,创新并不是唯一的推动力,在创新之外,融合其他工艺的优点,将其纳入到自身的工艺体系当中,才是紫砂文化艺术长盛不衰的奥秘㊂紫砂㊁堆花㊁蓝印纹样,三者同属于中国宝贵的非物质文化遗产,这三者的发展轨迹都有着相似之处,其底层的艺术表达逻辑是相通的,将三者结合起来,是一次尝试,亦是一次以创新为目的的基础构建,因为当各种工艺条件都满足的时候,紫砂艺术作品的创新自然而然的就会到来㊂综上所述中国有着漫长的历史,各种文化的源头殊途同归,在这漫长的文化衍变中,总是伴随着兴盛与失落,当辽远的钟声于今日回响时,过往的很多事物都仿如亘古传来的喃喃低吟,沧海变为桑田,白云化作苍狗,中国文化的血脉就如同黑暗中熊熊燃烧的火光,使各种薪柴化作燃料,让隔阂化为温暖,在不断融合的过程中,光明且灿烂㊂㊃25㊃陶瓷C e r a m i c s(紫砂艺术)2021年05月。

民国“三宝三根”之“三根”--顾德根和程盘根之作品赏析

民国“三根”:

吴云根(1892-1969),又名吴芝莱。

1892年生于宜兴和桥,14岁拜汪升义(汪生义)为师。

顾德根(1895——1960),民国制壶艺人。

宜兴丁蜀潜洛人。

程盘根,著名紫砂壶大师程寿珍之子,程寿珍逝世后,所制器物钤用父亲“冰心道人”、“八十二老人”等印章于自己所制紫砂壶上,但与其父亲作品在形制格局上有差异。

顾德根(1895-1960),世居宜兴川埠潜洛,自幼习艺,艺成后以制壶为业。

民国初期,顾德根以制紫砂花货为主,《竹节》、《竹鼓》、《竹段》为常制作品。

进入二十年代,成年的顾德根以制《牛盖洋桶》《六方》等造型为主。

三十年代之后,顾德根把主要精力放到紫砂泥材质的配置上,并成为“宜兴吴德盛陶器店”和“上海铁画轩陶器店”的主要供货人。

1937年抗战爆发至四十年代初,紫砂泥人纷纷另择生计,顾德根于1942年年底起转行,作屠宰猪肉行当,直到五十年代。

1955年后,顾德根再操紫砂旧业,为“汤渡”、“蜀山”“陶业生产合作社”做订货坯。

1960年遇上天灾人祸,时过花甲之年的顾德根饿死在宜兴川埠潜洛老家,终年65岁。

顾德根柿竹壶

顾德根四足椭圆花盆

顾德根款荷花壶

程盘根是近代紫砂大师程寿珍之子,从小就跟其父亲学艺,部分作品还沿用父亲留下的“冰心道人”印章,只是在壶盖内钤上自己的私印“盘根”以与父亲的作品相区别。

程盘根制紫泥仿古壶

程盘根大温酒壶

程盘根制段泥壶

程盘根制紫砂掇球壶。

细说《供春提梁》之八品陈亚君无锡工艺职业技术学院【摘要】中国的茶文化历史悠久,发展至明朝达到繁荣鼎盛,也 正式开启了千古茗饮之宗,随之而来的就是茶具翻天覆地的变革。

紫砂壶的诞生更是为茶文化提供了良好的饮茶氛围。

而在紫砂壶 600多年的历史中,供春壶为开宗立派之代表,在紫砂历史上有着 重要的意义和地位。

【关键词】供春;花器;八品紫砂壶艺虽然从诞生至今不过短短的数百年,却自成一 派、独树一帜,别具风格,并凭借出色的造型和卓越的性能荣登 茶具之首,受到人们的青睐。

除此之外,宜兴紫砂壶在发展中注 重造型的新颖与突破,并和传统文化进行结合,值得紫砂壶造型 丰富、文化内涵深厚、神韵气质独特,深受人们的欢迎。

紫砂壶的造型千姿百态,经过长期的发展和无数紫砂艺 人共同的努力,涌现了无数经典的壶型,并一代代传承下来,成为我们的精神和艺术财富。

现在这些经典壶型还在被不停地 模仿,这就是经典的魅力。

而在这些经典之中,不得不提到明 朝正德年间小书童供春制作的紫砂壶——树癭壶,又称之为供 春壶。

可以说供春壶揭幵了紫砂壶艺的新篇章,使得其登上历 史的舞台。

目前,这把供春壶的真迹已难再寻,但是不管如 何,至少供春壶是一款经典的壶型,幵启了紫砂壶艺的序幕,展现出了艺人的技艺和情怀,在紫砂史上留下了重要的一笔,并且在21世纪的今天,经典仍在继续。

供春壶的诞生充满了戏剧性,但是又像宿命一样带着必 然性。

供春是一个小书童,跟随主家在宜兴金沙寺读书备考。

主人专心攻读,家童供春闲着很无聊,山寺又没有网络,他就 常常去看寺里老和尚做陶器。

供春看得多了,就自己拿老和尚 剩下的紫砂泥巴玩起来。

结果就是这一玩票性质的创作诞生了 一件具有划时代意义的作品。

没错,他做的是把茶壶。

壶的外 形参照身边一颗千年银杏树的树瘿花纹,壶身上按压时留下的 手指螺纹隐约可见。

供春制成的这把树瘿茶壶,让老和尚惊呆 了。

同时这把壶流传到市面上,更是让人赞不绝口,受到文人 雅士以及老百姓的喜爱。

宜兴这一江南水乡,自古以来便是风景秀丽、人杰地灵,人们授予了其许许多多的称号,有“竹的海洋”、“茶的绿洲”,还有“陶的古都”等等,其中最为著名的当属“陶的古都”这一名号了,数千年之前,在宜兴这片土地上便开始了制陶之旅,一直发展到现如今形成了十分浓厚的陶瓷文化,其中最具代表的便是“五朵金花”,分别是均陶、精陶、彩陶、青瓷与紫砂,紫砂作为其中的后起之秀,短短数百年的历程便能够与前辈们同起同坐,可见其魅力与能力之高。

紫砂壶因其别具特色的紫砂材质,具有着良好的透气性与较强的可塑性,是用来泡茶的最佳器具,深受广大爱茶人士的喜爱与追捧,与此同时,紫砂艺人凭借自身巧夺天工的技术手艺将其可塑性发挥到最大,呈现出了各种各样、精彩绝伦的紫砂壶造型特色,向人们充分展现了紫砂壶的无限魅力。

紫砂壶独一无二的魅力一方面来自于紫砂这一特殊的材质,另一方面则来源于中国传统文化的滋养与熏陶。

原本,紫砂壶只是一件实用的传统喝茶器具,但随着后来文人雅士的加入,为其带来了传统文化的深厚内涵与雅韵,与紫砂壶之间相互交融、相辅相成,最终构成了紫砂壶这一独特的审美气质、文化内涵与精神追求,致使紫砂壶由内而外地散发着一股雅韵之质,惹人喜爱,使得人们在喝茶品茗之时不仅能感受到茶的幽香,又能够体会到文化的熏陶,带给人们心灵上的享受,真可谓是回味无穷。

这款紫砂“三足春花壶”(见图1)属于传统的紫砂花器造型,紫砂艺人运用了陶刻、捏塑等技术手艺,围绕着“梅花”这一主题进行创造与设计,在确保基本的艺术美感与结构功能之上,紫砂艺人对梅花的特征进行了最大程度地提炼与升华,彰显于紫砂壶之中和谐自然,并不违和,反而带给人们一种人文雅韵。

此壶整体壶身敦厚圆润,呈扁圆的形态,线条细腻得勾勒,致使壶身表面光滑而又有质感,壶身上端肩颈处过渡得十分自然,形成了一个圆形的壶口,壶盖压于壶口之上,边缘线条很好地契合在了一起,严丝合缝,确保了此壶良好的气密性,而整个盖面则是微微隆起了一定的弧度,与整体壶身圆润饱满的造型特征相吻合,壶钮、壶嘴、壶把以及壶足这四个部分的制作一脉相承,都是以梅花枝干为原型进行还原,紫砂艺人在壶底设置了范柯楠(宜兴214221)、博大精深,流传下来了许多经典的工艺品一直延续使用到现如今,宜兴紫砂壶便是其中之一。

论紫砂套壶“烟云供养”的艺术魅力紫砂壶作为中国传统工艺品,自古以来就备受人们喜爱。

而紫砂壶中的“烟云供养”更是紫砂壶中的一种独特的艺术魅力。

在这篇文章中,我们将就紫砂套壶“烟云供养”的艺术魅力进行探讨,带您一起领略这项古老工艺的魅力所在。

我们来看一下紫砂套壶“烟云供养”的背景和起源。

紫砂壶这一工艺品早在唐代就出现了,而“烟云供养”则是在明代末期开始兴盛起来的。

据史料记载,“烟云供养”最早是出现在明朝的盛行文人雅士之间,他们热衷于瓷器、紫砂等艺术品,而“烟云供养”则是其中最为精致和独特的一种形式。

紫砂套壶“烟云供养”之所以能够成为紫砂壶艺术的一种独特魅力,主要得益于其独特的工艺技法和精湛的艺术表现。

在制作过程中,师傅们会利用紫砂壶的材质特性,运用特殊的手法和工艺技法进行处理,使得紫砂壶表面呈现出丰富的纹理和色彩,仿佛烟云缭绕,令人叹为观止。

紫砂套壶“烟云供养”在外观上呈现出了独特的韵味和艺术气息,这种美感主要得益于其朴实的造型和精美的纹饰。

紫砂壶“烟云供养”通常以圆形壶身为主,线条简洁流畅,外观典雅精致。

在纹饰上,则常用几何图案、自然景物等元素,通过不同的搭配和组合,使得整个壶身呈现出一种独特的美感和艺术气息。

紫砂壶“烟云供养”还常常搭配精美的盖钮和把手,使得整个壶具更显得精致美观。

除了外观上的美感外,紫砂套壶“烟云供养”在实用性上也是相当突出的。

紫砂壶不仅材料优质,使用时的稳定性和热传导性也出众,使得泡茶时可以更好地保持茶水的温度和鲜度,进而更好地保留茶水的口感和香气。

在壶嘴和壶身的设计上,更是体现出了紫砂壶“烟云供养”对于实用性的考量和追求,使得泡茶的过程更为完美而美好。

紫砂套壶“烟云供养”的艺术魅力主要体现在其独特的工艺技法和精湛的艺术表现上。

它以简洁流畅的外观造型和精美细致的纹饰著称,同时在实用性上也是相当突出的,成为了古代文人雅士们钟爱的茶具之一。

随着社会的不断发展和时代的变迁,紫砂套壶“烟云供养”逐渐淡出了人们的视野。

紫砂茗茶文化8:民国“三宝三根”紫砂文化8:民国“三宝三根”汪宝根制紫泥六方竹顶壶-直径16.5cm,RMB 103,040三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生三根:吴云根、顾德根、程盘根(1)李宝珍(1888-1941)师从俞国良,为晚清至民国紫砂制作大师,民国著名的"三宝三根"之一,与大师吴云根齐名。

与当时陶艺家专供铁画轩素坯,所制壶朴实厚重,圆融典雅,壶器流传多光货,如“圆珠壶”,以“宝珍”方印为款识。

1915年他应邀在山西做技师,带徒弟制陶器,1933年又返江苏,传授技艺,制作紫砂,飘泊以壶艺为生计。

他十分钟爱贫家出身的艺徒,凡跟他学成满师的,他均赠予图本、样板、工具等,使他们既有施艺求食之本领,又有吃饭的家伙。

对弟子,他可真是“扶上马,再送一程”,可谓是位德艺双馨的紫砂大师。

1941年2月23日,在日寇占领下的蜀山,李宝珍在贫病交加中,含恨而去,据说,其子女遵守其父遗嘱,此后无一人再从事紫砂业。

1,李宝珍牛灯壶2,李宝珍竹鼠壶-铭“汉永建方年作”;底款“宝珍”;盖印“宝珍”--容量1600 cc?L 28 cm-成交价:RMB69,0003,李宝珍-葵仿古4,李宝珍小传炉壶5,李宝珍款四方传炉壶-“宝珍”、“李宝珍制”款-宽18cm- RMB 28750 四方传炉壶为清末创新品种,此壶以紫砂为材,泥质润泽细腻,坚致细密。

茶壶方唇,壶盖上隆,中设提钮,短颈,鼓腹,下设四乳丁足,前侧流嘴呈三弯式,后设圆把。

传炉壶式方中有圆,挺匀有力,堪为壶中佳作。

壶身一面刻折枝花卉,其上刻线清晰,花叶繁密,构图得体,清新雅致。

另侧作大篆题字,字体瘦劲,尾落“壬午年利永刻”款。

利永为民国二年所创利永陶器公司。

壶盖内壁一侧刻长方阳文楷书“宝珍”款,壶底中心作篆书阳文方印“李宝珍制”款。

其制者李宝珍为清光绪至民国时期宜兴紫砂艺人,师从清末无锡大师俞国良,为民国著名“三宝三根”之一,与大师吴云根相互齐名。

李宝珍工治砂壶,所制茶壶朴实厚重,典雅圆润,多以“宝珍”方印为款识,此壶既为其传世佳作,工艺精湛,当为珍视。

6,李宝珍四方传炉壶-RMB 89600-题识:“长寿嘉福,壬申夏日家慈严六旬双庆。

高敬纶、湖、秋敬赠”,底款“李宝珍制”篆书方印、盖钤“宝珍”小印此器胎质温润,为典型清末民初之微泛青色之段泥。

四方传炉壶为清末创新品种,此壶式方中有圆,圆中寓方,方圆相济,挺匀有力,是传炉壶中的佳作。

壶身一面刻以竹枝数条清雅宁静,一面镌刻“长寿嘉福。

壬申夏日家慈严六旬双庆。

高敬纶、湖、秋敬赠。

”1932年夏天高镜秋、镜湖、镜纶三子女为父写六十双寿特定制敬赠之器孝心可表,年款俱全,值得珍藏。

李宝珍:清光绪至民国初期紫砂名家,民国壶艺高手三宝(李宝珍,汪宝根,陈宝生)之一,传世作品极少。

1915年,李宝珍与吴云根、杨阿时、江案卿远赴山西平定陶厂任技师,为宜兴紫砂在战时、战后的推广做出过很大贡献。

7,李宝珍- 四方传炉(2)汪宝根(1890-1954)号旭斋,宜兴蜀山人。

为民国时期紫砂高手三宝三根之一三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生)。

汪宝根早年随伯父、清末名家汪春荣(生义)学艺,与壶艺大师吴云根、朱可心为同门师兄弟。

出师后曾在宜兴吴德盛公司、上海铁画轩公司任技师。

1935年,他制成大东坡壶与三友瓶,参加美国芝加哥博览会并获优等奖。

汪宝根曾与清末紫砂名家黄玉麟是邻居,常常向黄玉麟请教,学到了不少制壶绝艺,并以樱桃小包嘴制壶而闻名壶艺界,汪宝根身材矮小,但精力过人,制作不满意随即毁之,不做到尽善尽美绝不出手,虽制作较多但求者难得。

汪宝根的《上桃合菱壶》现为宜兴陶瓷陈列馆收藏,《线云壶》则被红学专家冯其庸珍藏。

8,汪宝根制紫砂壶2007上海朵云轩拍卖9,汪宝根款紫砂扁壶10,汪宝根线圆壶-盖款:汪、宝根-成交价:57,500 汪宝根,号旭斋,宜兴蜀山人。

为民国时期紫砂高手三宝三根之一(三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生)。

汪宝根早年随伯父、清末名家汪春荣(生义)学艺,与壶艺大师吴云根、朱可心为同门师兄弟。

出师后曾在宜兴吴德盛公司、上海铁画轩公司任技师。

1935年,他制成大东坡壶与三友瓶,参加美国芝加哥博览会并获优等奖。

11,汪宝根制葵仿古壶(紫泥)2009广州嘉德拍卖12,汪宝根制青灰砂翻盖柿子壶宽22cm RMB 3360013,汪宝根制龙头玉带壶2006上海信隆拍卖14,汪宝根制桃碗壶- 宽19.5cm- RMB 39,200壶壁一面浅刻一幅山水图,另一面刻“明月松间照,清泉石上流。

漱玉主人画并刻”。

壶盖内有“宝根”二字篆书阳文印,底有“旭斋”二字阳文印。

清水泥制壶,枝叶桃株钮,腹身较直,似碗形,短粗弯流,耳状柄,浅圈足。

壶壁一面浅刻一幅山水图,另一面刻“明月松间照,清泉石上流。

漱玉主人画并刻”。

壶盖内有“宝根”二字篆书阳文印,底有“旭斋”二字阳文印。

此壶器型敦实粗壮,给人以稳定感,壶上诗画相映,意境悠远。

汪宝根(1890-1954):号旭斋,宜兴蜀山人。

为民国时期紫砂高手三宝之一(三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生)。

汪宝根早年随伯父,即清末名家汪春荣(生义)学艺,与壶艺大师吴云根、朱可心为同门师兄弟。

出师后曾在宜兴吴德盛公司、上海铁画轩公司任技师。

1935年,他制成大东坡壶与三友瓶,参加美国芝加哥博览会并获优等奖。

汪宝根曾与清末紫砂名家黄玉麟是邻居,常向黄玉麟请教,学了不少制壶绝艺,并以樱桃小包嘴制壶而闻名壶艺界,汪宝根身材矮小,但精力过人,所作力求尽善尽美,求者难得。

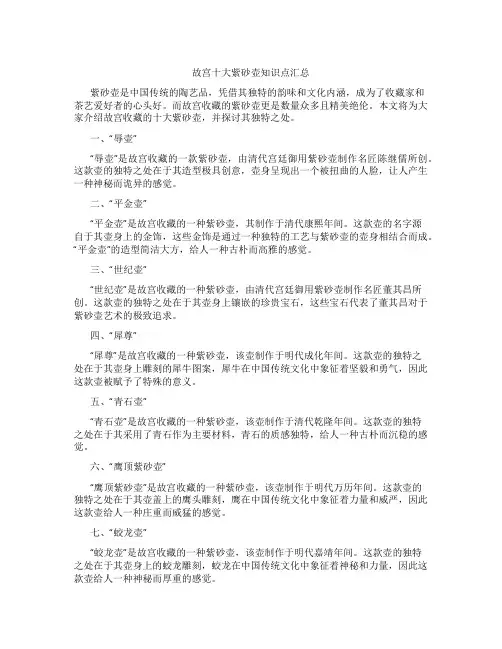

15,汪宝根制竹节壶16,汪宝根制紫泥六方竹顶壶-直径16.5cm,RMB 103,040-器身刻人物花卉,兼有题诗两处:“新泉初沸辅茶经,竹岩”,“岁在乙丑秋七月上浣作”。

壶盖内钤阳文篆印“宝根”小印。

壶体为六方形竹段造型,盖顶饰以竹节与竹叶。

壶盖内钤阳文篆印“宝根”小印。

六方宝塔形壶体色泽深紫,制作精细严谨,线条挺括流畅。

器身刻人物花卉,兼有题诗两处:“新泉初沸辅茶经,竹岩”,“岁在乙丑秋七月上浣作”。

全壶玲珑高雅,线条流畅,匀称,突破传统造型,结合光货方器、筋纹器和花货竹器装饰于一身,气度非凡,是件显示技艺和功力的作品,为汪宝根的代表作之一。

汪宝根曾与清末紫砂名家黄玉麟是邻居,常常向黄玉麟请教,学到了不少制壶绝艺,并以樱桃小包嘴制壶而闻名壶艺界,汪宝根身材矮小,但精力过人,制作不满意随即毁之,不做到尽善尽美绝不出手,虽制作较多但求者难得。

汪宝根的《上桃合菱壶》现为宜兴陶瓷陈列馆收藏,《线云壶》则被红学专家冯其庸珍藏。

汪宝根(1890-1954),号旭斋,宜兴蜀山人。

为民国时期紫砂高手三宝之一(三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生)。

汪宝根早年随伯父、清末名家汪春荣(生义)学艺,与壶艺大师吴云根、朱可心为同门师兄弟。

出师后曾在宜兴吴德盛公司、上海铁画轩公司任技师。

1935年,他制成东坡提梁壶与三友瓶,参加美国芝加哥博览会并获优等奬。

17,汪宝根制-宜兴紫砂博物馆馆藏作品18,汪宝根上合桃19,汪宝根制四方传炉壶-宽24cm;高15.5cm- RMB56,000壶身刻字“君子之交淡如斯,利用刻”,另一面刻绘花鸟图。

盖款二字大篆小章“宝根”,底款“中华民国江苏宜兴利用公司制”。

四方传炉壶为清末创新品种,此壶式方中有圆,圆中寓方,要求比例恰当,实属不易。

传炉壶中以清末民初壶艺名家俞国良制作的为传世精品。

而汪宝根此段泥传炉壶同样制作精细,方圆相济,挺匀有力,功力不凡,是传炉壶中的佳作。

壶身刻字“君子之交淡如斯,利用刻”,另一面刻绘花鸟图。

盖款二字大篆小章“宝根”,底款“中华民国江苏宜兴利用公司制”。

“利用”是民初著名紫砂商号,此件乃汪氏受聘时所作,不愧是良工与名店的优良出品。

汪宝根(1890-1954年),号旭斋,宜兴蜀山人。

为民国时期紫砂高手三宝三根之一(三宝:李宝珍、汪宝根、陈宝生)。

汪宝根早年随伯父、清末名家汪春荣(生义)学艺,与壶艺大师吴云根、朱可心为同门师兄弟。

出师后曾在宜兴吴德盛公司、上海铁画轩公司任技师。

1935年,他制成大东坡壶与三友瓶,参加美国芝加哥博览会并获优等奖。

汪宝根曾与清末紫砂名家黄玉麟是邻居,常常向黄玉麟请教,学到了不少制壶绝艺,并以樱桃小包嘴制壶而闻名壶艺界。

汪宝根的上桃合菱壶现为宜兴陶瓷陈列馆收藏,线云壶则被红学专家冯其庸珍藏。

20,汪宝根款紫砂山水诗文壶2008中国嘉德拍卖(3)陈宝生陈伯亭之子,与朱可心、王寅春一起为宜兴紫砂名店毛顺兴制壶,传世作品较少。

21,陈宝生《菊球》-18 厘米,容量560cc-RMB 34,500-印文:陈宝生印(底款)铭文:香分花点露,水汲石中泉。

岩如生刻。

22,陈宝生汤渡狮球(4)吴云根(1892-1969)又名吴芝莱。

1892年生于宜兴和桥,14岁拜汪升义为师。

1915年到山西省平定县平民陶器厂任技师、1929年受聘于南京中央大学陶瓷科当技术员、1931年受聘于江苏省立陶瓷职业学校窑业科任技师、1954年进入蜀山陶业生产合作社、1955年11月开始为紫砂厂招收第一批学员传授紫砂制作技艺、1956年被江苏省人民政府任命为紫砂“技术辅导员”,成为著名的“紫砂七大名艺人”之一。

为当今紫砂艺术界培养出了如高海庚、汪寅仙、吕尧臣以及葛明仙、何挺初、范洪泉等极有影响的紫砂艺术大师和名家。

23,吴云根海棠壶-高7.7cm-成交价:RMB 4600024,吴云根、吕尧臣师徒紫砂莲子壶-高8.5cm长15.5cm-成交价:RMB30,000-款识:宜兴紫砂师徒献艺样品展、戌申年师鉴徒廿九岁铭。

云根、吕记作为一项中国传统手工技艺,紫砂技艺传承注重言传身教,师徒相传。

此壶是现代制壶大师吴云根和吕尧臣的师徒合作之作,是紫砂技艺传承的见证之物,又具备两位大师的印款,意义非凡,堪称绝品。

此壶以天然朱泥制成,过筛精细,肌理滋润,秀韵天成,色泽朱红,光彩照人。

壶底坡度渐缓,短嘴肥硕,环把有垂耳,壶口、盖平整,弧形盖,圆钮。

整壶圆润饱满、敦厚大方,潇洒中见稳重,力求朴而不滞,古朴中寓新颖,典雅中求丰逸。

镌刻铭文潇洒大方,痛快之情洋溢于表。

虽为鉴赏之作,然名师出高徒,此壶艺术成就斐然,勿需多赘。

盖内壁孔一侧钤印“云根”篆书方款;柄底部弯曲处钤印“吕记”篆书圆款,印章施力匀称,印痕清晰饱满。

钤印位置讲究,整体和谐统一。

戌申年为1968年,即吴云根逝世的前一年,可谓其巅峰之作。

师徒二人感情深厚,观物思人,遥忆先贤。

作者简介: 1. 吴云根(1892-1969),原名吴芝莱,当代宜兴紫砂名师,宜兴蜀山镇人。

师从紫砂制壶名工汪春荣,1932年所制紫砂壶美国芝加哥举行的国际赛会获优秀奖,为一代宗师紫砂巨匠。

2. 吕尧臣(1940-?),江苏宜兴人,高级工艺美术大师,18岁随紫砂名手吴云根学艺,曾得到朱可心、顾景舟等大师的悉心指导,特别讲究用泥,发扬和创新了绞泥工艺,许多作品被人珍称“尧臣壶”。